港臺主要漢學出版物近期目錄(三十二)

35、佛陀形影——院藏亞洲佛教藝術之美

時 間:2014年7月

作 者:李玉珉、鍾子寅 合編

出版單位:臺北:國立故宮博物院

內容簡介:

肩負「平衡南北.文化均富」的「國立故宮博物院南部院區」將于今年12月28日正式登場。各界翹首企足的「佛陀形影-院藏亞洲佛教藝術之美」為開幕五大常設展之一,精選代表亞洲的佛教信仰,佛教是構成亞洲文化的重要成分之一,流布廣闊傳播至中亞、斯里蘭卡、東南亞、中國等地,并從中國傳到東北亞的朝鮮與日本,造就千變萬化的佛、菩薩、天王、護法等佛陀形影。故宮所典藏的佛教文物豐富,除清宮原藏極為莊嚴華麗的漢傳與藏傳佛教經典及造像外,還包括彭楷棟先生(1912-2006)分別在民國九十三、九十五及九十七年捐贈的四百零七件金銅佛為主的造像。

信仰的深邃宗教哲理產生力量,藉由佛像演繹出智慧慈悲,而發愿度化眾生,利他是佛教的精隨,源源綿密的傳播著,本圖錄分別以「誕生的喜悅」、「佛陀的智慧」、「菩薩的慈悲」、「經藏的流傳」和「密教的神奇」等五單元,以時間為軸線,呈現院藏佛教文物之美與佛典的博大精深,由本院王鍾承助理研究員、劉國威副研究員等,專文介紹亞洲古代佛造像風格暨佛教經典在亞洲的流傳等,馮院長有感于彭楷棟先生捐贈,特專文〈十方金身歸故宮-記彭楷棟捐贈懿行〉,說明十方金身緣聚故宮精彩感人的始末

36、他者與亞美文學

時 間:2015年9月

作 者:單德興 主編

出版單位:臺北:中央研究院歐美研究所

內容簡介:

緒論:《他者與亞美文學》及其脈絡化意義(單德興)

閱讀羅麗塔之外:伊朗裔美國移民女性回憶錄書寫(馮品佳)

他者?詩作?自由:解讀哈金的《自由生活》(單德興)

「美國給我的最好的東西」:《落地》的離散記憶與創造性鄉愁(陳重仁)

亞/美文學的他者:李昌來的《懸空》(吳慧娟)

經濟、生命與情感:王瀚《風水行騙》中的亞美他者與族裔扮演(陳淑卿)

《難言之隱》:臨界、創傷書寫與亞美哥德志異敘事(李翠玉)

37、山谷長歌:噍吧哖事件在地繪影與歷史圖像

時 間:2015年8月

作 者:戴文鋒 著

出版單位:臺南:臺南市政府文化局文創科

內容簡介:

100年前發生在臺南市的噍吧哖事件,在臺灣歷史上有其重要定位,在當時許多人的心中留下深深的烙痕。尤其在左鎮、南化、玉井、楠西以及高雄甲仙一帶,許多人被殺、被判刑,其家屬及其它幸存者顛沛流離,在悲痛中艱困求生,產生了許多可歌可泣的動人故事。 臺南大學戴文鋒教授以嚴謹的治學態度,廣泛參酌文獻,實際走訪田野,挖掘出一則則噍吧哖事件參與者及其后代與相關人物的故事,寫成《山谷長歌—噍吧哖事件在地繪影與歷史圖像》。

38、中國大陸移民在澳門社會中身分認同之研究(1949 – 2013)

時 間:2015年8月

作 者:董致麟 著

出版單位:臺北:唐山出版社

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 文獻探討與名詞界定

第三節 研究途徑與方法

第四節 研究范圍與限制

第五節 以訪談方式的數據搜集

第二章 文獻探討與理論架構

第一節 相關文獻回顧

第二節 概念架構與分析架構

第三節 身分認同的理論分析

第四節 族群融合相關理論

第三章 國共內戰至改革開放(1949-1978)

第一節 政治因素引發的移民潮

第二節 澳葡政府的移民政策

第三節 大陸移民受到澳門社會的接納

第四章 改革開放至澳門回歸(1978-1999)

第一節 改革開放所引發的移民潮

第二節 澳門經濟的初次起飛

第三節 大陸移民受到澳門社會接納與排斥皆有

第五章 澳門回歸后迄今(1999-迄今)

第一節 尋求新生活的大陸移民

第二節 澳門經濟的高速發展

第三節 大陸合法移民受到澳門政府吸納

第六章 大陸移民與澳門社會的碰撞與融合

第一節 澳門社會對回歸前的大陸移民基本不排斥:融合多于碰撞

第二節 澳門社會對回歸后的大陸勞工基本排斥:碰撞多于融合

第三節 澳門社會對回歸后的大陸移民的磨合:碰撞與融合兼而有之

第七章 澳門社會未來可能發酵的族群議題

第一節 澳門社會對大陸學生留澳工作的接納與排斥

第二節 族群意識的再現:澳門立法會選舉

第三節 大陸移民對澳門社會的認同與矛盾

第八章 結論

第一節 研究結論與發現

第二節 研究建議

39、師道合一:湘中梅山楊源張壇的科儀與傳承

時 間:2015年4月

作 者:呂永升、李新吾 著

出版單位:臺北:新文豐出版公司

內容簡介:

《道教儀式叢書》是勞格文(John Lagerwey)、呂鵬志合作主編的一套叢書,主要出版有關各地現存道教儀式的科本匯編、調查報告或研究著作。經過較長時間的醞釀和籌備,這套叢書將從2014年起陸續問世。本叢書由新文豐出版公司和嗇色園黃大仙祠聯合出版,且出版所需經費由嗇色園獨家贊助。叢書計劃得到了香港特別行政區大學教育資助委員會卓越學科領域計劃第五輪「中國社會的歷史人類學研究」及其執行機構之一香港中文大學—中山大學歷史人類學研究中心的支持。本叢書預定出版14種。

湘中梅山地區自唐五代起被地方土著占據,直至十一世紀中后期,王朝國家才于梅山地區置縣戍兵。「梅山」既是地理標簽,也是鄉土鬼神信仰的泛稱。元末明初,以「法術」拓地乃土地開發的主流方法,也是道教閭山派與本土祭祀傳統相互結合的重要時期。及至明中葉,政府藉著鎮撫動亂,強化地方社會秩序的控制,城隍乃進入鄉村社會,成為王朝國家的象征。推廣城隍的祭祀禮儀,實有賴正一派道教的傳播。在漫長的歷史過程中,各種宗教禮儀傳統在不同時期進入鄉村社會,與鄉土的鬼神信仰相結合,呈現在鄉民的日常祭拜之中,形成明顯的地域特征。在上述研究的基礎上,本書主體部分選擇湘中梅山楊源張壇作為個案。楊源張壇既是自然村名,又是一個集合性的道壇名稱。楊源(自然村)隸屬冷水江市金竹山鎮楊源村,位于湖南省中部、資水中段東岸、冷水江市東南郊,距中心城區十公里。在九百年前的北宋時期,這里屬于「不與中國通」的「梅山蠻峒」的核心區域。道壇名稱中「楊源」(方音yɑng-ng)是地名,而名為「張壇」則因為此地師公和道士全都姓張,同尊元初「張君德壽」(1294-1329)為始祖,該道壇是個同宗共祖的家族壇。張德壽本是梅山師公(又稱「巫師」),傳至九世后的「張守貞」一代,又兼學了道士,此后家族所有師公均兼做道士,專以道教奏名行世,自稱和他稱都是「張家壇里的」。該壇傳承七百年共二十四代,歷史淵源沉積成道壇稱呼。楊源張壇現有師道五十三名,按輩份在家族中有「優、前、人、貽」四代,在道教龍門派字派中相應為「陽、來、復、本」四代。因為年齡的關系,當家師傅則是「前~來」與「人~復」兩代。他們聚居于楊源行政村的第六、七、八、十三等四個村民小組,成為一個自然村。香火范圍涵蓋今冷水江、漣源、新邵、新化四縣(市)相交之十余個鄉鎮,是湘中地區最具代表性的師道合一壇靖。本書除了研究該壇的地理位置、生存環境、現狀、師承來歷、內傳法脈、香火演變、師道異同等事象,更首次影印刊布了該壇的科儀本經。

40、冷戰的邊疆,邊疆的冷戰

時 間:2016年1月

作 者:劉曉原 著

出版單位:香港:香港中文大學出版社

地 點:香港

內容簡介:

本書是冷戰史專家劉曉原精選近年力作十篇,匯集成冊。討論內容包括:中國領土屬性轉型芻議,從「五族共和」到五域統合,中國在第一次世界大戰中的重新崛起,中美戰時外交中的朝鮮問題,二戰期間美國戰略思維與中國少數民族邊疆,「蒙古問題」和冷戰初期的美國對華政策,中蘇友好互助同盟條約談判中的蒙古暗影,西藏的歷史啟示,邊疆中國和1949年。

作者

劉曉原,弗吉尼亞大學東亞研究講座教授,上海華東師范大學紫江學者講座教授。

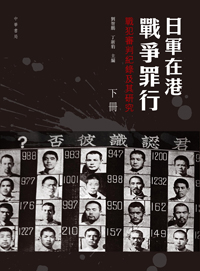

41、日軍在港戰爭罪行:戰犯審判紀錄及其研究(一套2冊)

時 間:2015年12月

作 者:劉智鵬、丁新豹 主編

出版單位:香港:中華書局

內容簡介:

專題文章

第一章 手握大權的憲兵隊長

野間賢之助管治下的香港憲兵隊

香港島西地區憲兵部隊長牛山幸男

九龍地區憲兵部隊長平尾好雄

上水地區憲兵隊隊長小畑千九郎

第二章 殘害百姓的日軍憲兵隊

九龍憲兵部特高班四出掃蕩

沙頭角憲兵隊嗜血成性

第三章 濫殺無辜的日軍部隊

侵港戰役日軍濫殺戰俘

日軍血洗銀礦灣

第四章 死于非命的戰俘和囚犯

英軍戰俘在集中營的悲慘遭遇

赤柱監獄醫院病人餓死

檔案選譯

一、野間賢之助的審判

二、牛山幸男的審判

三、平尾好雄的審判

四、小畑千九郎等人的審判

五、九龍憲兵隊特高班大村清等人的審判

六、沙頭角憲兵隊桑木清盛和中島德造的審判

七、二二九聯隊指揮官田中良三郎的審判

八、銀礦灣慘案岸保夫等人的審判

九、香港俘虜收容所德永德等人的審判

十、赤柱監獄醫院軍醫官佐藤暢一的審判

資料來源:臺北《漢學研究通訊》、臺北《國家圖書館電子報》等 陳友冰輯