日韓近期漢學出版物(十四)

2014·6——2015·8

1、日本臺灣學會報第16號

時 間:2014年6月

出版單位:東京:日本臺灣學會

內容簡介:

【論說】

李喬「小說」と1960年代臺灣文學界における安部公房の受容——臺灣文學における1960年代実存主義運動から80年代民主化運動への展開(明田川聰士)

白先勇小說の映畫への改編をめぐって——エグザイルとしての在米中國人(八木はるな)

2012年臺灣総統選挙と立法委員選挙の分析——同日選挙効果と分割投票(2008年)へ(小笠原欣幸)

もう一つの新嘗祭——植民地臺灣における祭日としての展開(周俊宇)

國立臺灣大學における日本人留用政策(井上弘樹)

戦后初期臺灣における言語政策研究再考——代行された脫植民地化の視角から(森田健嗣)

脫植民地化の文學と言語戦爭(西成彥)

2、中國史の時代區分の現在——第六回日中學者中國古代史論壇論文集

時 間:2015年8月

作 者:中國社會科學院歴史研究所、東方學會、渡邉義浩 合編

出版單位:東京:汲古書院

內容簡介:

全體會

一、主旨說明——第六回日中學者中國古代史論壇の開催にあたって(池田知久)

二、法律の儒教化と魏晉以降の制定法運動(樓勁撰,島田悠翻譯)

三、人類史と東アジア史の時期區分(妹尾達彥)

四、明代韶州同知劉承范の「利瑪伝」の発見とその內容及び価値(湯開建撰,周力翻譯)

分科會(Ⅰ)

一、秦漢聚落形態研究——あわせて宮崎市定の「中國都市國家論」について(王彥輝撰,髙橋康浩翻譯)

二、漢武帝期の「堯母門」に關する試論(宋艷萍撰,池田雅典翻譯)

三、「古典中國」の成立と展開(渡邉義浩)

四、漢晉の道教における「靜室」と斎戒制度の淵源に關する考察(王承文撰,冨田絵美翻譯)

五、「霊寶略紀」と北宋初年における霊寶経の伝統(劉屹撰,冨田絵美翻譯)

六、陰陽五行観念と魏晉南北朝時代の「祓災、減災」(劉洪波撰,西念咲和希翻譯)

七、西魏政権成立當初の宇文泰集団(黃壽成撰,三津間弘彥翻譯)

八、中國文學史における近代——古典再評価の意味と限界(牧角悅子)

分科會(Ⅱ)

一、內藤湖南の時代區分論とその現代的意義(氣賀澤保規)

二、身分制度より見る中國中世社會の変遷(李天石撰,袴田郁一翻譯)

三、北宋東京街巷の時代特性と公共性質(梁建國撰,關俊史翻譯)

四、「崇士重商」宋代以降の徽州人による四民観——隆慶刊『珰溪金氏族譜』を中心として(阿風撰,仙石知子翻譯)

五、思想史から見た宋代近世論(小島毅)

六、唐宋変革と明清実踐——朱子學·理學を例にして(陳支平撰,黒﨑恵輔翻譯)

七、明代思想の特色に關する試論(汪學群撰,阿部亙翻譯)

八、元代の詩序にみる元人の詩學観(韓格平撰,稀代麻也子翻譯)

総合討論

一、全體會·分科會Ⅰ·総合討論を振り返って(石井仁)

二、分科會Ⅱを終えて(伊東貴之)

あとがき(渡邉義浩)

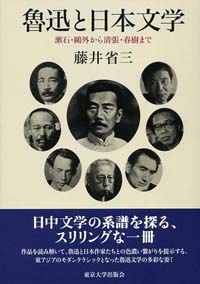

3、魯迅と日本文學——漱石·鷗外から清張·春樹まで

時 間:2015年8月

作 者:藤井省三 著

出版單位:東京:東京大學出版會

內容簡介:

I 日本作家から魯迅へ

第1章 夏目漱石と魯迅——『坊つちやん』「阿Q正伝」の國民性批判の系譜

第2章 森鷗外と魯迅——「舞姫」から見た「愛と死」の意匠

第3章 芥川龍之介と魯迅1——「毛利先生」と「孔乙己」をめぐる回想の物語

第4章 芥川龍之介と魯迅2——「さまよえるユダヤ人」伝說および芥川龍之介の死

II 魯迅から日本作家へ

第5章 魯迅と佐藤春夫——両作家の相互翻訳と交游

第6章 魯迅と太宰治——竹內好による伝記小說『惜別』批判をめぐって

第7章 魯迅と松元清張——「故郷」批判と推理小說「張込み」への展開

第8章 魯迅と村上春樹——『1Q84』の中の「阿Q正伝」の亡霊たち

4、現代中國政治研究ハンドブック

時 間:2015年7月

作 者:高橋伸夫 編著

出版單位:東京:慶應義塾大學出版會

內容簡介:

総論(高橋伸夫)

第Ⅰ部 政治體系の環境を形づくる要素

第1章 政治文化の役割(高橋伸夫)

第2章 中國政治に対する外部からの影響——グローバリゼーションと現代中國(江藤名保子)

第Ⅱ部 権力機構

第3章 中國共產黨と中國政治(小嶋華津子·加茂具樹)

第4章 人民解放軍の役割(毛利亜樹)

第Ⅲ部 政治體系への「入力」に關わる要素

第5章 政治參加(中岡まり)

第6章 中國政治と「市民社會」(小嶋華津子)

第Ⅳ部 政治體系からの「出力」に關わる要素

第7章 政策決定と政策過程(加茂具樹)

第8章 中央·地方關系(磯部靖)

第9章 國民統合(田島英一)

第10章 社會の統制(金野純)

第Ⅴ部 政治體系の変化

第11章 民主化の可能性(高橋伸夫)

補遺 歐米の研究者による中國政治研究——道具箱のなかのあらゆる道具を使用する?(メラニー·マニオン/上野正彌訳)