中國歷代名園簡介(一):總論

二、中國古代園林的人文內涵

中國園林與西方園林有著不同的人文內涵:中國園林從一開始就是建立在尊重自然的基礎上去模仿自然、再現自然,利用自然的可持續發展性,在為自我服務的同時“創造”出自然式的園林,成為人與自然和諧、相融的自然美的園林風格。而西方園林從一開始就同秩序密不可分,從一開始就與自然抗爭,并試圖征服自然來產生他們認為的和諧美。中國人和西方人從不同的角度去認識自然,又以不同的方式和態度去改造和征服自然。因此,中西方園林各自不同的特征,正是文化的差異所造成的。“天人合一”與“征服自然”是兩種文化對同自然的不同態度,從而形成了中、西方園林不同的人文內涵。中國古代園林的人文內涵,主要有以下幾個方面:

1、天人合一、師法自然

這也是中華民族的民族傳統,崇尚自然之美,主張和諧和“天人合一”。所謂“天人合一”是指天道與人道、自然與人為相通、相類和統一。其淵源可以上溯到老莊。老子把“師法自然”作為天下萬物生存發展的最高準則,所謂“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《道德經》第二十五章)。莊子在此基礎上提出“天地有大美”,人應該與天地相和,“謂之天和”(《莊子·天道》)。所謂“天和”就是以天地自然契合于人的內心之美,做到“天人合一”。他的代表作《逍遙游》和“臨淵之辯”,從審美理想上來說也就是主張自然之趣和神游之樂。這種人文主張貫徹到園林建筑上,就是“師法自然”。所謂“師法自然”,即是以大自然為效法對象,把自然界的精華營造在方寸之間,達到類似自然山水的審美效果。在中國古典園林中,樹木花卉的種植,園石假山的布列,亭閣樓臺的新建,曲池園沼的開挖,都要求深得自然之趣,讓居停主人和游人在身居鬧市的人工之美中領略和享受自然風光。

至于如何在園林營造上“師法自然”,主要有以下幾個主要手段:

第一,在園林的整體布局和構筑中著意模仿大自然形態

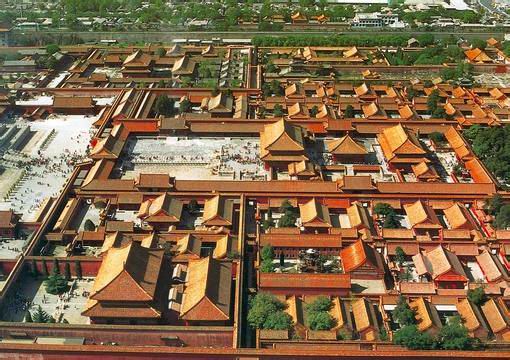

西方園林尤其是法國園林在布局上呈規則的幾何圖形:一條中軸線分開左右,兩邊的景物整齊對稱。中國古典園林則是模仿自然山水散落式格局,無定形、無定法,所謂“造園無格,得影隨行”。看似并不強調明顯的、對稱性的軸線關系,而實際上卻表現出精巧的平衡意識和強烈的整體惑。在這種自然式園林中,仿創自然的山形水勢,永恒、奇特的建筑造型與結構,多彩多姿的樹木花草,彎彎曲曲的園路,組成了一系列交織了人的情感與夢想的、令人意想不到的園林空間。例如北京故宮和一墻之隔的故宮御花園就呈現迥然不同的建筑格局:北京的故宮是非常規則的棋盤式格局,但與之相連的御花園則自由散落;承德外八廟的普陀宗乘寺和須彌福壽寺的寺廟建筑呈中軸線式對稱格局,后面的園林建筑則依山就勢,點點散落,道路也曲折盤旋,若斷若續,不是那種通衢大道式的直往直來。這都說明,中國古典園林不但不同于西方園林,甚至不同于中國古代宮室宗廟,他完全是師法自然。使身在其中的人們有重返大自然的感覺!

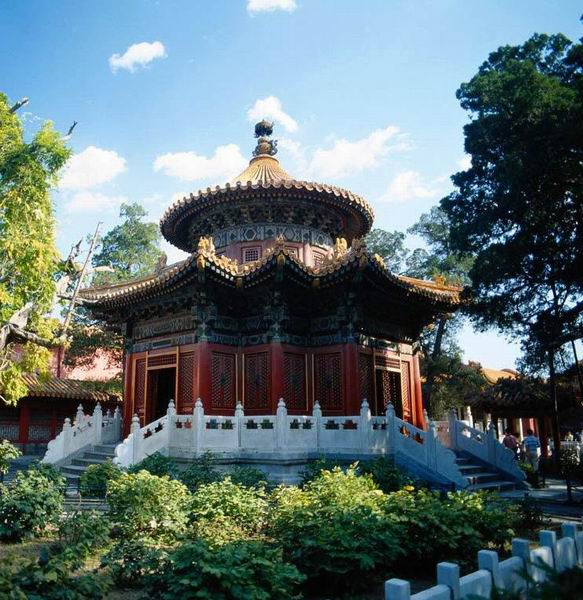

為了體現“師法自然”這個總體構思,園林家們在山、水、林、泉、亭、臺、樓、閣的設計和構筑中盡量模仿大自然的形態,如走廊,本是一種人工建筑,造園家們盡量抹去人工的機械痕跡,造成一種自然流走之勢,其中的波形廊即模仿廊下的水波,爬山廊則雖山勢曲折,回廊則模仿大自然的流風廻雪。蘇州拙政園的水廊,網師園的曲廊、射鴨廊,滄浪亭的復廊和頤和園的長廊皆是按“師法自然”的宗旨建造的。亭閣也是如此,中國園林中的亭閣很少是矩形這種正規的幾何圖形,而是模仿自然物的造型,如模仿梅花的梅花亭,模仿雪花的六角亭,模仿圓月的圓亭,模仿缺月的半月亭。亭蓋有時故意使用茅草,以形成一種山間氣象。至于園內的假山、林泉、池沼,更是模仿自然風光。

另外,在景點的安排和意趣上盡量契合自然美的形態。自然美有兩種基本形態:壯美和優美。前者體現為高達雄壯的動態美,后者體現為細膩、柔和的靜態美,中國古典園林尤其是文人園林主要體現后者的美感。我們知道,黃昏、月夜、細雨、微風顯得特別柔、靜謐和朦朧,造園家們很注意與自然界這種優美契合。無錫蠡園有一個八角小亭虛架在池水之上,造型嬌小玲瓏,秀美異常,亭名“月到風來”,可見此亭的構筑主要是領略大自然風月之美:三五之夜,月白風清,游魚細呷,樹影婆娑。立此亭前,自有一番自然風光的領略,更有一種人生哲理的領悟。網師園內有座明軒,小軒三間,拖一復室。竹、石、梅、蕉隱于窗后,旭日初映,皓月瀉銀,風動竹影,雨打芭蕉,多種自然美集于軒外。東墻又開漏窗,院東園林之景盡獻于墻垣之間,使人覺得咫尺之間有萬里之遙。明軒已作為中國園林的代表在紐約大都會博物館落成。就其成功原因,皆在自然美和意趣上的契合。

2、君子“比德”、修身養性

中國古代園林尤其是文人園不但是士大夫游憩居停之地,更是他們讀書養性之所、退隱避世之歸趨。這種人文特征的形成,與中國古代“君子比德”的哲學思想關聯極大。

儒家的哲學思想以“仁”為核心,注重內心的道德修養。不論對人還是對事都要格守仁愛的美德。這種仁愛觀表現在自然美學上,就是以山水來比附人的泊、寬厚、揖讓、修明等美德,讓人道德修養在山水美感中涵育和養成,所謂“智者樂水 仁者樂山”。這種“比德”的山水觀,就是讓“仁”這個“道之器”通過對山水的真切體驗,去感受、去反思、去發揮。

“山”、“水”這些元素在孔子看來行來,并不只是一種啟示、一種象征,它還表現為一種情境、一定的人格。孔子他本人也身體力行,無處不表現自己對山水的情衷,他“登東山而小魯,登泰山而小天下”,“君子見大水必觀焉”,“逝者如斯,不舍晝夜”,他把蒼茫大山當作他泰拜的“仁者”形象,面對浩蕩大水引發無限的哲理情思,觸發心底對本原的求索。自此以后人們就借山水來比喻君子德行,“高山流水”也成為品德高潔的象征和代名詞。

如上所述,中國古典園林是“師法自然”,作為自然山水的縮影和袖珍版的園林建筑,自然也要極力體現園林主人和游憩者的人生選擇和道德歸趨。中國古典園林中從一開始就重視筑山和理水。中國歷代園林,何園無石?何園無水?,哪怕方寸之地,也要用兩塊嶙峋的太湖,配上幾抹綠蘿,再加一潭碧水、幾株垂柳,將山水林泉籠括其中。這些相對筒單廉價的園林元素降低了追求智行高潔的成本,又迎合了文人儒士淡薄名利的理想境界。這種園林文化,不論是高潔之士的理想實踐還是高官巨賈的附庸風雅,無不帶有“道德比附”這類精神標簽和實際體驗現,與孔子的“君子比德”思想有關。東晉的陶淵明可以說是中國園林這種“道德比附”的第一波實際踐行者,他在著名的五首《歸園田居》中,開篇就將官場與園田做一對比,來表明自己的人生歸趨:“少無適俗韻,性本愛丘山。誤落塵網中,一去十三年。羈鳥戀舊林,池魚思故淵。開荒南野際,抱拙歸園田”。詩人心目中的園田,以及和他對官場的厭棄,對自然、“真趣”的選擇連在一起,變成一種淡泊操守的物質形態展示。這種操守的物質形態展示,在唐代文學家劉禹錫的《陋室銘》中表現得最為集中和充分。陋室是劉禹錫在和州任刺史時所建,位于城郊長江邊的橫江浦附近,實際上是座第宅園林。《陋室銘》也不重在記述筑造經過,而是意在表態。開篇就是:“山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。”將陋室與自己高潔品德連在一起。結尾的劉禹錫在銘中以諸葛廬、楊雄亭作結,亦意在暗暗表明:居處簡陋志向卻不淺陋,“興堯舜孔子之道,利安元元”的壯志一直存于胸中,這與他在同時創作的《歷陽書事七十韻》中勉勵自己要勤于政事,把一己之樂置于腦后,全力以赴投入當時抗旱救災之中,拯民于水火的自勵相表里,從不同的側面印證著劉禹錫人格的高尚。他在貶為連州(今四川連縣)時,曾在海陽湖畔建“吏隱亭”,獨處其中,并寫下表明心跡的《吏隱亭述》,其中寫道:“石壑不老,水流不腐。不知何人,為今為古”,同樣也是將此亭連同亭名作一種道德比附。宋代的蘇舜欽被保守派罷官后,在蘇州筑滄浪亭,此園林的取名就是道德比附,采用古代《滄浪歌》的詩意:“滄浪之水清兮,可以濯吾纓;滄浪之水濁兮,可以濯吾足”。在其《滄浪亭記》中,更通過昔日官場的污穢與今日林泉之樂的適意的對比,將這種道德比附挑明:“形骸既適則神不煩,觀聽無邪則道以明;返思向之汩汩榮辱之場,日與錙銖利害相磨戛,隔此真趣,不亦鄙哉!”直接表白自己的人生選擇與價值取向。類似的還有同是宋初詩人王禹偁的《黃岡竹樓記》。

從中國園林的取名上也可看出這種人文特征:中國園名名稱并不直接與園主的名稱相關,而更多地是與園主的人格理想相關。不像西方的園林多以園主命名,如莫斯科克林姆林宮附近亞歷山大花園、圣彼得堡的葉卡捷林娜宮、彼得夏宮,英國湯姆斯·沃爾西的漢普頓宮、伊麗莎白花園等。北京頤和園的前身叫清漪園,西太后取意頤養沖和改用現名。這位曾垂簾聽政的女皇企盼天下太平,并能讓她“頤養天年”;無錫寄暢園的名稱則表達出它的主人希望自己能生活得自由自在。中國園林中不止一處的“大觀樓”、“大觀園”,既是說此處視野開闊、景色秀麗,也是說在此游覽、寄居的人要豁達、達觀。據史料記載,漢代著名的皇家園林上林苑中就有一處園中園叫“博望苑”,指登高望遠、親近自然,能使人的精神得到滋養和升華。至于園名“寄暢”、“清暉”、“滄浪”、“藝圃”、“退思”、“古猗”、“秋霞圃”等,也都講究其人文內涵。

3、與中國古典詩詞、書法、繪畫的密切相關

前面說過,魏晉南北朝時期是我國園林文化的第二次飛躍時期。隨著人們對山水自然的審美意識的覺醒,以山水自然美為詠歌對象的山水詩開始出現,并產生以謝靈運、謝朓為代表的一批山水詩人。謝靈運的“池塘生春草,園柳變鳴禽”、“林壑斂暝色,云霞收夕暉”,這些詠歌大自然山水的名句,不但道出大自然山光水色給詩人帶來的“清暉能娛人,游子澹忘歸”的愉悅感受,也表達了他“慮淡物自清,意愜理無違”、“持操豈獨古,無悶征在今”的理性思考。這種沉浸在山光水色中愉悅以及由此觸發的理性思考的名句,給這個時代的藝苑帶來了新鮮空氣,使人們的眼目心胸均為之一清。他不但成為當時剛剛興起的山水畫的題材,也引進了山水畫的理論之中,例如稍后的宗炳就認為山水畫就是用有形的山水來表達無形的“道”,仁者從中能感到愉悅:“夫圣人以神法道而賢者道,山水以形媚道而仁者樂”(《畫山水序》)。到了無法跋山涉水的晚年,他便臥在榻上觀看山水畫,作為神游:“老疾俱至,名山恐難遍睹,唯當澄懷觀道,臥以游之”(《宋書·宗炳傳》)。在宗炳的眼中,山水畫中所表達出的哲理與實際山水是一致的,觀者完全可以暢神其中,得到同樣的人生感悟。宗炳是山水畫的開創者,正是他的繪畫理論和實際創作,使山水畫成為中國畫中一個獨立的畫種。

山水詩、山水畫以及相關的書法理論和實踐,必然對中國園林文化及其構筑產生巨大影響。因為中國當代園林專家陳從周認為“中國園林應該說是文人園”。另一位園林專家劉敦楨調查了蘇州網師園、留園等數十座園林的營造經過,發現要不是園林主人是文人,要不就是文人畫士直接參與了營造,莫不與文人有關。既然中國士大夫與園林的關系如此密切,士大夫的審美理想和生活情趣當然決定著中國園林的人文內涵,而這種內涵又主要是通過古代文人表達情感的主要渠道詩文、書畫來傳輸的。東晉高僧慧遠在同眾僧游覽廬山石門勝景后,寫了一首《游石門詩》,在其“序”中抒發了他游覽中的感慨和對人生哲理的尋思。其中寫道:“夫崖谷之間,會物無主,應不以情而開興。引人致深若此,豈不以虛明朗其照,閑邃篤其情耶?并三復斯談,猶昧然未盡。俄而太陽告夕,所存已往。乃悟幽人之玄覽,達恒物之大情,其為神趣,豈山水而已哉……宇宙雖遐,古今一契;靈鷲邈矣,荒途日隔。不有哲人,風跡誰存?應深悟遠,慨焉長懷!各欣一遇之同歡,感良辰之難再,情發于中,遂共詠之云爾”(慧遠《廬山諸道人游石門詩并序》)。意思是說:在山谷之間,所看到的大自然都是無所主宰、隨順自然的,應當不會因為游者的感情而起增添什么情致。但仍然讓人對大自然有這樣深的感受,這難道不是在用一種空明虛靜的景色開闊我們的觀想,用悠閑深遠的境界讓我們的情致更加篤厚嗎?我先后三次重復這樣的話語,仍然沒有找到答案。不一會兒,太陽落下山去了,眼前的景物已經模糊不清。我這才領悟到那些幽隱之人神秘的感悟,通達永恒事物的至深之情,其實是神靈賜給的禪趣,并非僅僅是眼前美麗的山水……宇宙雖然遙遠闊大,但古今卻是同一個樣子;靈鷲山雖然悠遠,荒無人煙的路程對于篤信佛教的人來說,卻像是一天就可以到達。如果沒有這些哲人,美好的風尚和古跡怎么會存在呢?感應深邃的哲理,領悟西方佛法的啟發,心中又是一陣長久的思索。他后來在廬山創建我國第一座寺廟園林東林寺,實際上就是上述思考的實踐。《高僧傳·慧遠傳》云:“(慧)遠創造精舍,洞盡山莢。卻負香爐之峰,傍帶瀑布之壑。仍石疊基,即松栽構。清泉環階,白云滿室。復于寺內別置禪林,森樹煙凝,石徑苔生。凡在瞻履,皆神清而氣肅焉。”即是把山水林泉這些自然山水縮小移植到寺廟之中,“神清而氣肅”,以寄托自己的物外禪思。唐代韋應物在詩中描繪當時長安慈思寺中園林之美:“對殿含涼氣,裁規覆清沼。衰紅受露多,余馥依人少。蕭蕭遠塵跡,颯颯凌秋曉。節謝客來稀,回塘方獨繞。”(《慈思寺南池秋荷詠》)詩人“回塘方獨繞”的來回思索的,仍舊是“蕭蕭遠塵跡”方外之思和“節謝客來稀”的人生感概。杭州靈隱寺西北的“韜光庵”,寺名就有種人生取向。詩僧韜光和尚,常與白居易在此唱和,為此寺增色不少。白居易詩中有“師命來伴食,齋罷一甌茶”之句,即指與韜光之交往。韜光有和白居易詩一首云:“山僧野性好林泉,每向巖阿枕石眠;不解栽松陪玉勒,惟能引水種金蓮。白云乍可乘青障,明月誰教下碧天;城市不堪飛錫去,恐防鶯轉翠樓前。”這都是山水美景所引發的人文情思。韓翊《題薦福寺衡岳禪師房》,描繪衡山薦福寺的園林美景:“僧臘階前樹,禪心江上山。疏簾看雪卷,深戶映花關”;宋釋智圓描繪靈隱寺《冷泉亭》云:“亭幽無俗狀,清景滌煩襟。砌厭寒流淺,檐分積翠深。晚花閑照影,古木冷垂陰。憑檻不能去,澄澄發靜吟”,皆出色地傳達寺院之幽和居者游人的散淡情懷,皆為寺院園林增光添彩,也皆突出了內蘊的人文內涵。

元代以后,畫家直接參與造園活動。元人畫在南宋文人寫意畫的基礎上更重視寫意和神似,而且以模山范水轉向直接寫意。這種美學觀念體現到園林構筑上,則是求意境、講韻味,表高潔之情操,求境外之意蘊。元代寫意畫的代表人物倪瓚把自己在畫論中所追求的美學理想傾注到蘇州獅子林的設計構筑之中,使這座園林以天然石趣聞名于中外。

至于一些著名的園記、亭閣記和園內的詩文楹聯,更是突出了中國園林與詩文、書畫的關聯。濟南歷下亭有所謂“三絕”、“三寶”,三絕是:建于北魏年間的古亭,杜甫詩做成的楹聯“海右此亭古,歷下名士多”,清代著名書法家何紹基的書法;亭前的千年古樹、亭上乾隆親筆所書的玉碑以及杜甫等人曾經坐過的石凳則并稱為“三寶”。多與詩和書法有關,歷下亭也因此成為天下名亭。

郁達夫有首詠西湖詩云:“樓外樓頭雨似酥,淡妝西子比西湖。江山也要文人捧,堤柳而今尚姓蘇”。其實,不僅“江山也要文人捧”,園林更離不開“文人捧”。黃鶴樓之所以名垂千古,超過安慶的振風塔、鎮江北固樓等規模氣勢并不遜于它的臨江塔、樓,主要還是在于崔顥那首有名的《黃鶴樓》,更在于李白對此詩的膺服:“胸中有景道不得,崔顥題詩在上頭”;蘇州的寒山寺,游人們甚至從遙遠的日本和東南亞趕來,往往在深夜聚在在寺外的楓橋邊,并不是要欣賞這座寺院園林的美景,而是在等待夜半的鐘聲。此源出自唐代張繼的詩《楓橋夜泊》:“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船”。同樣的,滕王閣出名于王勃的《滕王閣序》,尤其是“落霞與孤鶩齊飛,秋水與長天一色”的名句,建閣的藤王李元嬰則很少有人提起。李元嬰在四川閬中所建的另一所滕王閣,因為沒有王勃所做的《滕王閣序》,更是很少有人知曉。湖南的岳陽樓,滁州的醉翁亭,如果沒有范仲淹的《岳陽樓記》和歐陽修的《醉翁亭記》為之渲染播揚,洞庭湖邊這座樓臺,瑯琊山間這間小亭,能如此名聞遐邇嗎?

與詩文相比,楹聯、匾額與中國園林的關系,可能更直接一些。《紅樓夢》中的大觀園落成后,賈政帶著一班清客前去賞玩,游園時曾發過這樣一番感慨:“偌大景致,若無亭榭,若無字標題,任是花柳山水,也斷不能生色。”賈政盡管是個老保守,但這番話說得確有見地。猶如一篇文章需要點題一樣,好的匾額、楹聯不但能增加園林的文化底蘊,還能雅潔而準確地勾勒出山水林泉、亭閣臺榭的外在美景和內在含蘊,流露出園林主人的生活哲理和理想歸趨。“別峰庵”是焦山雙峰之間一個小小的四合院,之所以遠近聞名,并不僅僅在于環境的清幽別致,而是在于庵內北側有小齋三間,揚州八怪之一的鄭板橋當年曾在此讀書處。門上還保留著當年鄭板橋手書“室雅何須大,花香不在多”的對聯。鄭板橋在此還留下了許多詠歌焦山的墨竹詩畫作品。如為舊時的自然庵寫過對聯:“山光撲面因新雨,江水回頭為晚潮”;《題自然庵畫竹》詩:“靜室焦山十五家,家家有竹有籬笆。畫來出紙飛騰上,欲向天邊掃暮霞”。正是這些詩文書畫,為“別峰庵”帶來千古盛譽。

據元代方回的《瀛奎律髓》介紹:文人墨客游覽岳陽樓時喜歡在樓上題詩寫聯。主人不勝其擾,便在樓的左右序門分別刻上兩幅名聯,一幅是杜甫的“吳楚東南坼,乾坤日夜浮”;另一幅是孟浩然的“氣蒸云夢澤,波撼岳陽城”。前來的游客見劉長卿描繪洞庭湖的名句“疊浪浮元氣,中流沒太陽”都排不上隊,哪敢再班門弄斧,“后人不敢復題也”。這兩幅楹聯,氣象闊大,又充滿動態感和生命力。既寫出岳陽樓前壯偉之景,又吞吐著作者的風云感受。所以被傳為文史佳話,也為岳陽樓增添無限光彩。到了清代,岳陽樓頭又增添了一副道光年間進士云南竇垿撰寫的一副長聯:“一樓何奇,杜少陵五言絕唱,范希文兩字關情,滕子京百廢俱興,呂純陽三過必醉。詩耶?儒耶?吏耶?仙耶?前不見古人,使我愴然涕下;諸君試看,洞庭湖南極瀟湘,揚子江北通巫峽,巴陵山西來爽氣,岳州城東道崖疆。潴者,流者,峙者,鎮者,此中有真意,問誰領會得來。”更增添了岳陽樓的文化底蘊。至于昆明大觀樓長聯“五百里滇池,奔來眼底,披襟岸幘,喜茫茫空闊無邊。看東驤神駿,西翥靈儀,北走蜿蜒,南翔縞素。高人韻士,何妨選勝登臨!趁蟹嶼螺洲,梳袤就風鬟霧鬢;更蘋天葦地,點綴些翠羽丹霞。莫孤負四圍香稻,萬頃晴沙,九夏芙蓉,三春楊柳; 數千年往事,注在心頭,把酒凌虛,嘆滾滾英雄誰在!想漢習樓船,唐標鐵柱,宋揮玉斧,元跨革囊。偉烈豐功,費盡移山心力。盡珠簾畫棟,卷不及暮雨朝云;便斷碣殘碑,都付與蒼煙落照。只贏得幾杵疏鐘,半江漁火,兩行秋雁,一枕清霜。”所產生的效果,是游人皆知這幅長聯。至于樓臺的精致、花木的繁盛倒在其次。

類似的以楹聯著名的園林,還有秦皇島山海關孟姜女廟:“海水朝朝朝朝朝朝朝落,浮云長長長長長長長消”;上海豫園萬花樓“鶯鶯燕燕,翠翠紅紅,處處融融洽洽;風風雨雨,花花草草,年年暮暮朝朝”;南京秦淮河風月亭:“佳山、佳水、佳風、佳月,千秋佳地;癡聲、癡色、癡夢、癡情,幾輩癡人”;南京清涼山掃葉樓:“作葉與葉想,作非葉即葉想,庶幾乎掃葉;有涼之涼時,有不涼而涼時,是故曰清涼”;杭州西湖湖心亭“臺榭漫芳塘,柳浪蓮房,曲曲層層皆入畫;煙霞籠別墅,鶯歌蛙鼓,晴晴雨雨總宜人”;西湖中山公園:“水水山山,處處明明秀秀;晴晴雨雨,時時好好奇奇”;蘇州留園五峰仙館的:“讀《書》取正,讀《易》取變,讀《騷》取幽,讀《莊》取達,讀《漢文》取堅,最有味卷中歲月;與菊同野,與梅同疏,與蓮同潔,與蘭同芳,與海棠同韻,定自稱花里神仙”。這些楹聯,或深蘊生活哲理,或表達園主的精神追求和人生歸趨,或文字波俏,充分發揮漢字和漢語言的結構美和聲韻美,給所在園林增添了百倍聲譽。

4、安居理念、封閉格局

中國園林不同于西方園林四通八達的開放方式,他以封閉圍合為其特征,體現的是中國古代社會的“小國寡民”思想和安居社會模式。

早在原始社會晚期,我國古代的先民們就形成了以封閉圍合為特征的社會模式。出于中原內陸的地域特征,他們對自然界的適應多于征服,收集、積累多于尋找、探索,不同于古希臘和羅馬的海洋島嶼國家的民族特性。長期積淀的結果,形成一種封閉性的心理狀態,老子所闡述的小國寡民思想:“甘美食,美其服,安其居,樂其俗,鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死不相往來”(《道德經》第八十章),孔子主張的“君子慎獨”(《孔子家語》)成了人們憧憬的社會理想和生活信條。從出土的中國古村落遺址到今日仍存留的北京四合院,都是以封閉、圍合為其建筑特征。甚至到唐宋時代,城市內的“里”、“坊”也完全是封閉的。

這種人文思想和居住上的特征,自然會反映到就園林建筑上來。從文字上看,無論是前期的“囿”,還是漢代以后的“園”,直到詩經中的“圜”、種花育樹的“圃”,外圍皆是四處圍合,即使是簡化字,也只簡化內部結構,外面的□始終沒有變化。在園林實際建筑中也是如此,園林內的隔墻可以留有花格窗,有意“漏景”和刻意“透景”,但林園四面的圍墻則完全是封閉隔離的。古典詩詞中的一些名篇名句:“應憐屐齒印蒼苔,小扣柴扉久不開。春色滿園關不住,一枝紅杏出墻來”(葉紹翁《游園不值》);“墻里秋千墻外道。墻外行人,墻里佳人笑。笑漸不聞聲漸悄。多情卻被無情惱”(蘇軾《蝶戀花·春景》)種種遺憾和懊惱的產生,皆在于園林的封閉性,園門緊閉而產生。可以這樣說,在中國這塊土地上,甚至找不到一塊古代園林(包括公共園林如唐代的曲江池)是完全開放的,這種人文特征的形成,源于中華民族農耕文化時期保守安居理念的影響。