港臺主要漢學(xué)雜志近期目錄(2013.6——2013.10)

1、中央研究院歷史語言研究所集刊第84本第3分冊

時(shí)間:2013年9月

出版單位:(臺北)中央研究院歷史語言研究所

內(nèi)容簡介??

論唐宋嶺南南部沿海的雷神崇拜及其影響:以唐人房千里所撰《投荒雜錄》為起點(diǎn)的考察(王承文)

幫丁聽繼:明代軍戶中余丁角色的分化(于志嘉)

《明夷待訪錄》〈題辭〉中的十二運(yùn)(王泛森)

海防經(jīng)費(fèi)收數(shù)考述(1875-1894)(陳先松)

2、漢學(xué)研究通訊第32卷第3期

時(shí)間:2013年8月

出版單位:(臺北)漢學(xué)研究中心

內(nèi)容簡介

??

【研究綜述】

「唐宋變革論」在新興的全球史中如何定位?(孫隆基)

漢語學(xué)界道經(jīng)語言研究的回顧與展望(劉祖國)

【漢學(xué)人物】

倫敦會來華傳教士馬禮遜與近代漢語教學(xué)(卞浩宇)

【新書評介】

Alexander C.Y. Huang., Weltliteratur und Welttheater: ?sthetischer Humanismus in der kulturellen Globalisierung

Mahlon Meyer., Remembering China from Taiwan: Divided Families and Bittersweet Reunions after the Chinese Civil War

Tong Lam., A Passion for Facts: Social Surveys and the Construction of the Chinese Nation-State, 1900-1949

【會議報(bào)導(dǎo)】

圖書、知識建構(gòu)與文化傳播國際學(xué)術(shù)研討會論文提要

國內(nèi)外學(xué)術(shù)會議

【學(xué)界消息】

漢學(xué)研究中心消息

外籍學(xué)人來臺研究漢學(xué)獎(jiǎng)助──2014年訪問學(xué)人獲選名單

蔣經(jīng)國國際學(xué)術(shù)交流基金會消息

臺灣漢學(xué)學(xué)位論文匯目──101學(xué)年度

研究機(jī)構(gòu)及學(xué)校動態(tài)

3、臺大中文學(xué)報(bào)第41期

時(shí)間:2013年6月

出版單位:(臺北)國立臺灣大學(xué)中國文學(xué)系

內(nèi)容簡介??

黃組卜辭綴合十六則(張宇衛(wèi))

鄭玄《三禮注》「之言」訓(xùn)詁術(shù)語析論——兼論其術(shù)語意義之演變(劉文清)

毀滅的城市:論南朝辭賦中的城市書寫與毀滅故事(祁立峰)

《中原音韻》「的本」與「翻切圈注」本考辨——兼談對元明填詞度曲之意義(李惠綿)

晚明「情種」說之文化意涵及多重向度(黃莘瑜)

《聊齋志異》的仙凡流轉(zhuǎn):劉、阮再返之思與情緣道念之辨(陳翠英)

刻在石上的遺民史:《宋臺秋唱》與香港遺民地景(高嘉謙)

4、臺灣師大歷史學(xué)報(bào)第49期

時(shí)間:2013年6月

出版單位:(臺北)國立臺灣師范大學(xué)歷史學(xué)系

內(nèi)容簡介??

【專論】

金代宮中承應(yīng)人的選任制度(陳昭揚(yáng))

清朝的翻譯科考制度(葉高樹)

清末旗人的齊民化(劉世珣)

日治時(shí)期臺灣總督府高等農(nóng)林學(xué)校之造林學(xué)研究(謝明如)

神創(chuàng)規(guī)律與物種不變:伏爾泰的自然觀與艾伯塔諾族(楊彥彬)

1950年代馬來亞的華校學(xué)生運(yùn)動之研究(曹淑瑤)

【研究討論】

關(guān)于宋代「重文輕武說」的幾點(diǎn)反思(宋彥升)

【書評】

評介呂妙芬《孝治天下:孝經(jīng)與近世中國的政治與文化》(林佑儒)

報(bào)導(dǎo)者?? 國立臺灣師范大學(xué)歷史學(xué)系

5、東吳哲學(xué)學(xué)報(bào)第28期

時(shí)間:2013年8月

出版單位:(臺北)東吳大學(xué)

內(nèi)容簡介??

【研究論文】

「沒有拒絕」是否即是「同意」:藍(lán)騰及杰克森論「拒絕不可說」(鄭光明)

由身體現(xiàn)象學(xué)談書法功夫論(宋灝)

費(fèi)希特與作為方法的「人類精神的實(shí)用歷史」(史偉民)

天道與界域——牟宗三與海德格論「超越」(劉保禧)

【書評】

封閉的多元文化論——評汪榮祖著《章太炎散論》(蔡志棟)

6、中華軍史學(xué)會會刊第18期

時(shí)間:2013年8月

出版單位:(臺北)中華軍史學(xué)會

內(nèi)容簡介??

【抗戰(zhàn)時(shí)國軍重要戰(zhàn)役之研究學(xué)術(shù)討論會】

從野戰(zhàn)戰(zhàn)略觀點(diǎn)論抗戰(zhàn)初期的淞滬會戰(zhàn)(郭春龍)

豫西鄂北會戰(zhàn)西峽口之役致勝探討(孟興華)

抗戰(zhàn)時(shí)期海軍長江之布防與抗敵(韓祥麟)

抗戰(zhàn)時(shí)期「美國第14航空隊(duì)及中美空軍混合團(tuán)」貢獻(xiàn)與影響(蔡明叡)

淺談對日抗戰(zhàn)中第三次之長沙會戰(zhàn)(龔建國)

從常德會戰(zhàn)看國軍統(tǒng)帥部的政略與戰(zhàn)略(張世瑛)

鄂西會戰(zhàn)研究(金智)

對衡陽會戰(zhàn)的認(rèn)識與評價(jià)(王逸之)

7、中華佛學(xué)學(xué)報(bào)第26期

時(shí)間:2013年7月

出版單位:(臺北)中華佛學(xué)研究所

內(nèi)容簡介??

Beyond Lineage Orthodoxy: Yongming Yanshou’s Model of Chan as Bodhisattva Cultivation (Albert Welter)

Rebirth in the Lotus: Song Dynasty Lotus Sūtra Devotion and Pure Land Aspiration in Zongxiao’s Fahua jing xianying lu (Daniel Getz)

Zhongfeng Mingben and the Case of the Disappearing Laywomen (Natasha Heller)

Dependent Co-evolution: Kropotkin’s Theory of Mutual Aid and Its Appropriation by Chinese Buddhists (Justin R. Ritzinger)

Revisiting the Notion of Zong: Contextualizing the Dharma Drum Lineage of Modern Chan Buddhism (Jimmy Yu)

Humanizing the Study of Late Ming Buddhism (Jennifer Eichman)

8、國史研究通訊第4期

時(shí)間:2013年6月

出版單位:(臺北)國史館

內(nèi)容簡介??

【學(xué)術(shù)演講:「從《郭量宇先生日記殘稿》看中央研究院近代史研究所早期的發(fā)展」座談會】

座談紀(jì)要(趙席敻)

對近代史研究所正式成立前后的一些回憶(張玉法)

郭量宇先生與《大陸雜志》之創(chuàng)刊(王爾敏)

【研究概況】

近三十年日本中華民國史研究概觀——以日本學(xué)界的自我評述為依據(jù)(鹿錫俊)

【研究討論】

大時(shí)代與小女子——論張愛玲與《太太萬歲》(傅葆石)

【國史叢談】

國史瑣談(三)(王爾敏)

【人物傳記】

朱故副館長重圣先生事略(何智霖)

【口述歷史】

臺灣漁業(yè)人物口述訪談——余正雄先生口述訪談錄(薛月順)

「蔣夫人宋美齡女士行誼口述訪談」訓(xùn)練座談會紀(jì)實(shí)(許秀孟)

【史料與文物】

介紹香港地區(qū)所藏英國殖民地部檔案(吳淑鳳)

印度所藏近代中印關(guān)系史料暨工作坊簡介(廖文碩)

《王叔銘日記》的史料價(jià)值(倪孟安)

【史料看歷史】

兩廣事變前夕陳誠呈蔣中正電文解析(何智霖)

【檔案管理】

數(shù)字人文趨勢與「21世紀(jì)的史家技藝」工作坊(陳詩沛等)

國史館數(shù)位寶庫簡介(黃泛如)

【書評】

讀王泛森、潘光哲、吳政上主編《傅斯年遺札》

9、臺灣人類學(xué)刊第11卷第1期

時(shí)間:2013年6月

出版單位:(臺北)中央研究院民族學(xué)研究所

內(nèi)容簡介??

【研究論文】

科技與文化的現(xiàn)代性交會/引言(劉紹華、林文玲)

臺灣有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展及其限制:一個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)變史(黃樹民)

中國麻風(fēng)病治理的科學(xué)主義與政治儀式(劉紹華)

生產(chǎn)中的現(xiàn)代性:科技信仰與科技局限的競技場(官晨怡)

地方、認(rèn)同和想象地理:高雄大眾捷運(yùn)系統(tǒng)的文化政治(李安如)

臺灣凍頂烏龍茶之工匠技藝、科技與現(xiàn)代性(余舜德)

制作「原住民」:轉(zhuǎn)換中的技術(shù)載體,轉(zhuǎn)化中的文化身分(林文玲)

【書評】

Appropriation as Practice: Art and Identity in Argentina(張珣)

Burning Money: The Material Spirit of the Chinese Lifeworld(丁仁杰)

L’Archéologie comme discipline?(吳秀琪)

10、華岡哲學(xué)學(xué)報(bào)第5期

時(shí)間:2013年6月

出版單位:(臺北)中國文化大學(xué)哲學(xué)系

內(nèi)容簡介??

【論文】

形上學(xué)與理論:徹底閱讀亞里士多德(甘海寧)

德勤茲的重復(fù)概念與詩歌語言(柏曼琪)

論孟子的「四端之心」及其內(nèi)在結(jié)構(gòu)--以唐君毅的相關(guān)論述為中心(廖曉煒、朱燕玲)

奧古斯丁的記憶理論(羅月美)

方東美《人生哲學(xué)講義》美學(xué)思想芻議(宛小平)

【書評】

曼恩《女性的解放與崇高:女性主義,后現(xiàn)代主義與環(huán)境》(劉亞蘭)

11、穆藕初與昆曲:民初實(shí)業(yè)家與傳統(tǒng)文化

時(shí)間:2013年10月

作者:朱建明 著,洪惟助 編

出版單位:(臺北)秀威信息科技公司

內(nèi)容簡介??

前言

第一章 從療愈習(xí)曲到鐘情昆曲

一、曲折的人生歷程

二、對傳統(tǒng)文化的認(rèn)知

三、習(xí)曲療疾

四、唱曲老師

五、筑韜盦唱曲休養(yǎng)

第二章 創(chuàng)辦昆劇傳習(xí)所

一、全福班在上海最后幾次演出

二、商議籌備昆劇傳習(xí)所

三、滬蘇曲家聞風(fēng)而動

四、籌措資金

第三章 昆劇傳習(xí)所概況

一、傳習(xí)所中的教戲老師

二、提倡素質(zhì)教育

三、傳字輩學(xué)員坐科學(xué)習(xí)

四、學(xué)員出科前的幾次演出

五、杭州第一臺事件

六、幫唱(實(shí)習(xí))時(shí)期的公演

第四章 昆劇保存社與粟社

一、成立昆曲保存社之宗旨

二、夏令匹克戲院的曲家會串

三、穆藕初粉墨登場

四、昆劇保存社的其它活動

五、別具一格的粟社

六、重慶唱曲活動

第五章 穆藕初與現(xiàn)代社會昆曲

一、與吳梅、俞氏父子的關(guān)系

二、與徐凌云之比較

三、對昆劇的貢獻(xiàn)

四、傳字輩演員對穆藕初的評價(jià)

第六章 研究穆藕初的相關(guān)資料

一、穆藕初與戲曲改良

二、周傳瑛昆劇生涯六十年質(zhì)疑

三、從孤兒到昆劇演員──上海孤兒院至蘇州昆劇傳習(xí)所的幾位孤兒

12、香港道教與扶乩信仰:歷史與認(rèn)同

時(shí)間:2013年9月

作者:志賀市子 著,宋軍 翻譯,志賀市子 譯校

出版單位:(香港)香港中文大學(xué)出版社

地點(diǎn):香港

內(nèi)容簡介??

在香港市區(qū)林立的唐樓中,分布著一批俗稱「道堂」或「道壇」的宗教組織,從事「扶乩」這一中國古老的降神術(shù)以及誦經(jīng)活動。這類屬于道教系統(tǒng)的宗教團(tuán)體,由于并沒有十分明顯的外部特征,歷來不太為人所知。本書作者前往道堂實(shí)地參與觀察、訪談?wù){(diào)查,結(jié)合道堂發(fā)行的刊物以及在香港、廣東、日本所收集的地方志、文史數(shù)據(jù)、筆記、善書等文獻(xiàn)數(shù)據(jù),從信仰、功能、歷史背景與展開過程四個(gè)層面描述道堂的全貌。本書通過具有歷史視域的民族志的敘述方式,揭示出香港道堂和近現(xiàn)代香港以及珠江三角洲地區(qū)宗教、社會、歷史等各種因素間的錯(cuò)綜關(guān)系。

作者/譯者簡介

作者:志賀市子,日本筑波大學(xué)歷史人類學(xué)研究科博士,現(xiàn)任茨城基督教大學(xué)教授。主修文化人類學(xué),研究中國華南地區(qū)的道教和民間信仰、東南亞華人宗教文化。

譯者:宋軍,曾供職于中國社會科學(xué)院歷史研究所,長期研究明清宗教結(jié)社歷史、基督教會史。

報(bào)導(dǎo)者:香港中文大學(xué)出版社

13、萬象小報(bào):近代中國城市的文化、社會與政治

時(shí)間:2013年9月

作者:連玲玲 主編

出版單位:(臺北)中央研究院近代史研究所

內(nèi)容簡介??

本書所收錄的九篇論文,從文化建構(gòu)、社會行動、政治運(yùn)作三個(gè)面向探討近代中國城市所萌生的「小報(bào)問題」。盡管小報(bào)一直被認(rèn)為是「邊緣型媒體」,但在本書作者的研究中,它透露出豐富的城市生活內(nèi)容與意涵,呈現(xiàn)新的思想與文化規(guī)范,不但是觀察文人心態(tài)的窗口,也是作者與讀者的接觸點(diǎn),更提供文化圈內(nèi)性別關(guān)系的洞見。對國家而言,小報(bào)的「另類」言論有時(shí)隱含著難以監(jiān)控的顛覆性論述;對知識分子而言,它卻可能是掌握地方社會權(quán)力及提倡啟蒙觀念的工具。借著各種不同角度的研究,本書指出更多的小報(bào)研究可能性:小報(bào)不但是城市史的數(shù)據(jù)來源,本身就是一個(gè)值得探討的城市現(xiàn)象。

14、真杉靜枝與殖民地臺灣

時(shí)間:2013年9月

作者:吳佩珍 著

出版單位:(臺北)聯(lián)經(jīng)出版公司

內(nèi)容簡介??

第一部 「私」小說與「私小說」書寫

第一章 真杉靜枝的自傳小說與「臺灣」記號的反復(fù):論〈女兒〉、〈某個(gè)女人的生平〉及其衍生文本

第二章 殖民史?羅曼史?:真杉靜枝、武者小路實(shí)篤、中村地平與臺灣的文學(xué)交涉

第二部 臺灣書寫的黃金期:「國策文學(xué)」的明與暗

第三章 言與不言之間:「國策文學(xué)」的協(xié)力與隱喻

第四章 皇民化時(shí)期的語言政策與內(nèi)臺結(jié)婚問題:以真杉靜枝〈南方的語言〉為中心

第五章 臺灣皇民化時(shí)期官方宣傳的建構(gòu)與虛實(shí):論真杉靜枝「沙韻之鐘」翻案作品

第三部 帝國與帝國之間

第六章 鄉(xiāng)關(guān)何處?:真杉靜枝「花樟物語」的臺灣再現(xiàn)與變化

第七章 日本帝國崩壞與美國霸權(quán)君臨:真杉靜枝的戰(zhàn)后書寫(一九四六──一九五○年代)

15、現(xiàn)代主義及其不滿

時(shí)間:2013年9月

作者:陳芳明 著

出版單位:(臺北)聯(lián)經(jīng)出版公司

內(nèi)容簡介??

未完的美學(xué)在地化──《現(xiàn)代主義及其不滿》序

艾略特與余光中的詩學(xué)對話──以一九六○年代《現(xiàn)代文學(xué)》為平臺

《現(xiàn)代詩》與早期現(xiàn)代詩學(xué)的引進(jìn)──紀(jì)弦詩論的再閱讀

葉石濤與陳映真──八○年代臺灣左翼小說的兩個(gè)面向

鍾肇政小說的現(xiàn)代主義實(shí)驗(yàn)──《中元的構(gòu)圖》的再閱讀

朱西寧的現(xiàn)代主義轉(zhuǎn)折

痖弦詩中的靈與肉

翻譯艾略特──余光中與顏元叔對新批評的接受

吳濁流與戴國輝

生死愛欲的辯證──以楊牧《年輪》與《星圖》為中心

《殺夫》事件與女性書寫

16、出外:臺日跨國女性的離返經(jīng)驗(yàn)

時(shí)間:2013年9月

作者:邱琡雯 著

出版單位:(臺北)聯(lián)經(jīng)出版公司

內(nèi)容簡介??

序章

女性與移動

第一章 離返與性別規(guī)范:一九六○至七○年代沖繩諸島的臺灣女工

一、緣起

二、離返與性別規(guī)范

三、臺沖人口移動相關(guān)論述

四、臺灣女工移出的背景:中琉文化經(jīng)濟(jì)協(xié)會

五、關(guān)于嘉義大林

六、大林女工的離返經(jīng)驗(yàn)

七、結(jié)論

第二章 東方主義的再思考:南大東島島民與大林女工的雙向凝視

一、楔子

二、《魚群記》中的臺灣女工

三、東方主義的再思考

四、引進(jìn)臺灣女工的背景:從缺工到補(bǔ)工

五、南大東島島民眼中的臺灣女工

六、臺灣女工回望的南大東島島民

七、尾聲

第三章 展演與認(rèn)同:臺北縣市國小多元文化周的女性移民

一、序曲

二、文化展演、移民與認(rèn)同

三、多元文化周的女性移民

四、我演故我在

五、展演過后:自他關(guān)系的變化

六、后跋

第四章 從國際理解教育看女性移民的社會參與:川崎市的民族文化講師

一、國際理解教育中的移民

二、女性移民的社會(政治)參與

三、關(guān)于川崎市

四、參與動機(jī)

五、參與形態(tài):「近的遠(yuǎn)方─遠(yuǎn)的在地」

六、參與回饋:社會變革的可能與不能

七、末語

第五章 「移民區(qū)病理─網(wǎng)絡(luò)集結(jié)點(diǎn)」的沖突與克服:在臺越南女性的店家

一、開端

二、「移民區(qū)病理─網(wǎng)絡(luò)集結(jié)點(diǎn)」的沖突

三、越女、所緣與地緣

四、在臺越南女性的店家

五、結(jié)尾

女性與觀光

第六章 過剩與闕如:千禧年后日本女游書寫下的臺灣意象

一、前奏

二、觀光社會學(xué)中的「女游」與「女游書寫」

三、觀光意象建構(gòu)與性別

四、日本女游在臺灣

五、日本女游書寫下的臺灣意象

六、書后

第七章 過猶不及:千禧年后臺灣女游書寫下的日本意象

一、引首

二、臺灣的女游書寫論述

三、女游特質(zhì)概觀

四、個(gè)人風(fēng)格強(qiáng)烈的旅游信息書:從眾與獨(dú)走

五、若即若離:從凝視到互動

六、小結(jié)

第八章 觀光業(yè)原住民女性的勞動身影:太魯閣族解說員對主客互動的詮釋

一、導(dǎo)言

二、原住民女性與觀光的相關(guān)論述

三、主客互動論

四、太魯閣族女性解說員

五、原住民解說員的誕生

六、勞動條件:成為原住民女性解說員

七、勞動現(xiàn)場:主客沖突與化解

八、勞動成果:主客互動的收獲

九、結(jié)語

17、海島與半島:日據(jù)臺韓文學(xué)比較

時(shí)間:2013年9月

作者:崔末順 著

出版單位:(臺北)聯(lián)經(jīng)出版公司

內(nèi)容簡介??

第一輯 從啟蒙論述到左右分離

第一章 文學(xué)現(xiàn)代性的建立:一九二○年代臺灣文學(xué)論的啟蒙內(nèi)容及其結(jié)構(gòu)

第二章 治時(shí)期臺韓小說的他者性經(jīng)驗(yàn)與后殖民視角:以賴和與廉想涉小說為例

第三章 日據(jù)時(shí)期臺韓左翼文學(xué)運(yùn)動及其文學(xué)論之比較

第四章 日據(jù)時(shí)期臺灣左翼刊物的朝鮮報(bào)導(dǎo):以《臺灣大眾時(shí)報(bào)》和《新臺灣大眾時(shí)報(bào)》觀察對象

第五章 一九三○年代韓國文壇對現(xiàn)代主義詩的受容

第六章 日據(jù)時(shí)期臺灣小說所反映的現(xiàn)代性接受樣態(tài)

第七章 封建性與現(xiàn)代性的沖突:日據(jù)時(shí)期臺韓小說中的女性處境

第二輯 戰(zhàn)爭論述與文學(xué)動員

第一章 殖民下的精神荒蕪:日據(jù)時(shí)期臺灣小說中的殖民性接受過程

第二章 戰(zhàn)爭時(shí)期臺灣文學(xué)的審美化傾向及其意義

第三章 日據(jù)末期小說的「發(fā)展型」敘事與人物「新生」的意義

第四章 法西斯美學(xué)的小說形象化:以吳漫沙《大地之春》為例

第五章 日據(jù)末期臺韓文壇的「東洋」論述:「近代超克論」的殖民地接受樣貌

第六章 皇民化時(shí)期臺灣與韓國的戰(zhàn)爭動員體制和女性論述

第七章 無窮盡的資源與原住民的土地:日據(jù)末期朝鮮的南方論述,兼與臺灣對照

18、大梵彌羅:中古時(shí)期道教經(jīng)典當(dāng)中的佛教

作者:謝世維 著

出版單位:(臺北)臺灣商務(wù)印書館

內(nèi)容簡介??

導(dǎo)論

第一章 首過懺罪:中古時(shí)期罪感文化之探討

一、前言

二、罪與解罪

三、承擔(dān)與懺悔:從自身、家族到國家

四、懺悔與罪的流動性

五、真文與轉(zhuǎn)經(jīng):首謝與禳災(zāi)、救度儀式

六、結(jié)論

第二章 太陰練形:六朝道教經(jīng)典當(dāng)中的死后修練與亡者救度

一、前言

二、宋代「煉度」的轉(zhuǎn)變與發(fā)展

三、太陰練形的觀念

四、靈寶經(jīng)當(dāng)中的煉度觀

五、結(jié)論

第三章 破暗燭幽:靈寶經(jīng)中的燃燈儀式

一、前言

二、佛教經(jīng)典當(dāng)中的燃燈儀

三、首謝與禳災(zāi)、救度儀式

四、古靈寶經(jīng)當(dāng)中的燈儀分析

五、結(jié)論

第四章 真文開顯:《元始五老赤書玉篇真文天書經(jīng)》研究

一、前言

二、《五篇真文》的經(jīng)名與結(jié)構(gòu)

三、《五篇真文》對《五符經(jīng)》等傳統(tǒng)的改造

四、災(zāi)劫與救度

五、齋法與八節(jié)日修齋

六、《五篇真文》中齋的觀念與佛教齋儀

七、《五篇真文》的「功德」觀

八、結(jié)論

第五章 元梵恢漠:道教靈寶經(jīng)典中的「梵」觀念

一、前言

二、梵書

三、梵音

四、《靈寶無量度人上品妙經(jīng)》中的「梵」

五、大梵隱語無量音

六、結(jié)論

第六章 大乘玄宗:論中古時(shí)期道教經(jīng)典型態(tài)之轉(zhuǎn)變

一、前言

二、佛教翻譯經(jīng)典中的「大乘」

三、靈寶經(jīng)中的大乘觀念

四、古靈寶經(jīng)的救度觀

五、結(jié)論

19、多彩的旋律:中國女性文學(xué)主題研究

20140201_017

時(shí)間:2013年9月

作者:喬以鋼 著

出版單位:(臺北)秀威信息科技公司

內(nèi)容簡介??

第一章 總論

第一節(jié) 傳統(tǒng)婦女文學(xué)向現(xiàn)代女性文學(xué)的轉(zhuǎn)型

第二節(jié) 中國女性文學(xué)主題的精神指向

第三節(jié) 女性意識與女性文學(xué)內(nèi)在意蘊(yùn)的關(guān)聯(lián)

第二章 奏響女性青春的序曲――「五四」女性創(chuàng)作主題的質(zhì)變

第一節(jié) 女性文學(xué)誕生的思想文化語境和歷史土壤

第二節(jié) 對傳統(tǒng)婦女創(chuàng)作的批判與超越

第三節(jié) 「五四」女性文學(xué)的婚戀主題

第四節(jié) 「五四」女作家對女性命運(yùn)的探尋

參考文獻(xiàn)

第三章 時(shí)代回聲與性別探索――三四十年代的女性文學(xué)實(shí)踐

第一節(jié) 民族關(guān)懷:為了中華的獨(dú)立與尊嚴(yán)

第二節(jié) 性別批判:文化夾縫中的性別抗?fàn)?br />

第三節(jié) 人性剖析:「丑陋國民性」的深入挖掘

第四節(jié) 生命探索:內(nèi)在心靈世界的追尋

參考文獻(xiàn)

第四章 女性創(chuàng)作與「準(zhǔn)女性主題」――「十七年」的單一調(diào)式

第一節(jié) 「十七年」與女性文學(xué)

第二節(jié) 女作家筆下的「準(zhǔn)女性主題」

第三節(jié) 女性筆致的自然流露

參考文獻(xiàn)

第五章 女性文學(xué)的多重音響――中國女性現(xiàn)代精神的高揚(yáng)

第一節(jié) 新時(shí)期女性文學(xué)的演進(jìn)

第二節(jié) 九十年代的歷史寓言

第三節(jié) 女性文本中的日常敘事

第四節(jié) 女性寫作與女性神話

參考文獻(xiàn)

第六章 海峽彼岸的華麗樂章――色彩紛呈的臺灣女性文學(xué)

第一節(jié) 臺灣女性文學(xué)發(fā)展概貌

第二節(jié) 當(dāng)代女性文學(xué)主題新景觀

第三節(jié) 九十年代臺灣女性小說發(fā)展特征

第四節(jié) 女性主義與「后現(xiàn)代」的共舞

20、意識的現(xiàn)形:新詩中的現(xiàn)象學(xué)

時(shí)間:2013年9月

作者:劉益州 著

出版單位:(臺北)秀威信息科技公司

內(nèi)容簡介??

自序 意識在表述中的現(xiàn)形

意識的表述形式:葉覓覓詩集《越車越遠(yuǎn)》中的「自我」表述

自我與他者的呈現(xiàn):隱地《詩歌鋪》中主體際性敘述之研究

他者的綿延:向陽《歲月》中自我與生命時(shí)間意識的表述

空間與行動:蕭蕭《毫末天地》中空間意識的呈現(xiàn)

愛與主體的澄明:林婉瑜《索愛練習(xí)》中的意識呈現(xiàn)

身體與表述:白靈《愛與死的間隙》中的存有見證

空間與他者:黃河浪《香江潮汐》中「香港」的空間表述

空間的想象與詮釋:論黃河浪《披黑紗的地球》旅游詩中的時(shí)空想像

表述的視角:張默旅游詩中「物我」視角的開展──以《獨(dú)釣空蒙》為討論中心

21、臺灣中醫(yī)發(fā)展史:醫(yī)政關(guān)系

時(shí)間:2013年9月

作者:葉永文 著

出版單位:(臺北)五南圖書公司

內(nèi)容簡介

??

第一章、中醫(yī)與西醫(yī)相遇

第二章、近代中醫(yī)科學(xué)化的問題

第三章、中醫(yī)發(fā)展的方法建構(gòu)

第四章、國府大陸時(shí)期的中醫(yī)醫(yī)政發(fā)展

第五章、臺灣日治時(shí)期的中醫(yī)醫(yī)政發(fā)展

第六章、臺灣戰(zhàn)后初期的中醫(yī)醫(yī)政發(fā)展

第七章、國府威權(quán)時(shí)期的中醫(yī)醫(yī)政發(fā)展

第八章、臺灣民主化時(shí)期的中醫(yī)醫(yī)政發(fā)展

第九章、百年來臺灣的中醫(yī)醫(yī)政發(fā)展

第十章、新世紀(jì)的臺灣中醫(yī)發(fā)展

參考書目

22、臺灣昆蟲學(xué)史話(1684~1945)

時(shí)間:2013年9月

作者:朱耀沂 著

出版單位:(臺北)國立臺灣大學(xué)出版中心

內(nèi)容簡介

臺灣,雖為面積僅3萬6千平方公里的蕞爾小島,但從平地到高山,卻呈現(xiàn)熱帶、亞熱帶、溫帶及亞寒帶不同的氣候帶,造就復(fù)雜多樣的植物相及昆蟲相,目前已知昆蟲種類已超過兩萬種以上。本書作者朱耀沂以其豐富的昆蟲學(xué)及歷史學(xué)知識,透過輕松、漫談的說故事方式,娓娓道出臺灣昆蟲學(xué)將近四百年的發(fā)展。

全書以恢弘雄偉的氣勢呈現(xiàn)臺灣地理環(huán)境的特殊性,將臺灣的自然史上溯至億萬年前的洪荒時(shí)期,并且從臺灣早期漢人在地方志留下的昆蟲記載切入,娓娓道出十九世紀(jì)中葉西方博物學(xué)者斯溫侯、傳教士馬偕等的采集行蹤,以及日本治臺后素木得一、大島正滿、一色周知對臺灣產(chǎn)昆蟲帶有殖民性格的研究歷程。

本書藉由科學(xué)史的角度,勾勒出臺灣昆蟲學(xué)以害蟲之研究和防治為主的發(fā)展脈絡(luò),描繪另類的臺灣史書寫面向,更論及臺灣博物館、臺北帝國大學(xué)、臺中農(nóng)林專門學(xué)校的創(chuàng)設(shè),揭橥「臺灣昆蟲學(xué)的興起與近代臺灣的命運(yùn)息息相關(guān)」的事實(shí)。

作者簡介

朱耀沂,日本九州島大學(xué)博士,國立臺灣大學(xué)昆蟲學(xué)系名譽(yù)教授,曾任國立臺灣大學(xué)植病系系主任、中華昆蟲學(xué)會理事長 、中華植物保護(hù)學(xué)會理事長、亞太昆蟲學(xué)會理事長、高考典試委員、農(nóng)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)起草委員、臺灣省通志審查委員、臺糖評議委員、農(nóng)林廳評議委員等職,除學(xué)術(shù)著作外,著有多本昆蟲科普書籍。

第一章 臺灣的自然環(huán)境──昆蟲王國的由來

第二章 記載臺灣產(chǎn)昆蟲的地方志

第三章 臺灣昆蟲學(xué)的曙光

第四章 臺灣昆蟲學(xué)的開拓(I)──昆蟲的采集與昆蟲相的調(diào)查

第五章 臺灣昆蟲學(xué)的開拓(II)──關(guān)于森林昆蟲學(xué)

第六章 臺灣昆蟲學(xué)的開拓(III)──關(guān)于甘蔗害蟲的研究

第七章 臺灣昆蟲學(xué)的開拓(IV)──臺灣總督府農(nóng)事試驗(yàn)場與素木得一

第八章 臺灣昆蟲學(xué)的開拓(V)──衛(wèi)生昆蟲學(xué)的萌芽與發(fā)展

第九章 關(guān)于昆蟲的專題

第十章 有用昆蟲的利用與昆蟲保育

第十一章 業(yè)余的歐籍昆蟲專家

第十二章 臺灣博物館與臺灣博物學(xué)會

第十三章 關(guān)于植物檢疫工作

第十四章 臺中農(nóng)林專門學(xué)校、臺北高等學(xué)校與臺北帝國大學(xué)的研究人員

第十五章 與臺灣有關(guān)的愛蟲人士

第十六章 結(jié)語

23、中國思想史講義

時(shí)間:2013年8月

作者:錢新祖 著,鍾月岑等 合編

出版單位:(臺北)國立臺灣大學(xué)出版中心

內(nèi)容簡介

本書為錢新祖先生極具個(gè)人見解的中國思想史,不同于一般哲學(xué)史或思想史教科書機(jī)械式的綱舉目張,書中每講都直接進(jìn)入哲學(xué)問題,展開討論分析,盡顯洞見。例如論中國思想的起源,直指人文主義的稱說所涉及的是中西對天人關(guān)系構(gòu)想的不同。作者有扎實(shí)的中西學(xué)術(shù)基礎(chǔ),又能跳出各自的思考局限,從對比中彰顯中西思想傳統(tǒng)的特色,在書中發(fā)展為一種自覺的跨文化比較分析措辭手法,在現(xiàn)今全球化的語境中,特別值得參考。

作者簡介

錢新祖,國立臺灣大學(xué)歷史系畢業(yè),美國哥倫比亞大學(xué)歷史系博士,曾于美國芝加哥大學(xué)、新竹清華大學(xué)、臺灣大學(xué)、香港科技大學(xué)、中國文化大學(xué)等校任教,并協(xié)助創(chuàng)設(shè)清華大學(xué)歷史研究所與香港科技大學(xué)人文學(xué)部。一九八○年代率先將當(dāng)代西方思潮批判性地引介進(jìn)入專業(yè)的中國思想研究領(lǐng)域、廣泛影響及于中文世界人文社會學(xué)圈。其文章經(jīng)常發(fā)表在也是他幫忙建立的《當(dāng)代》、《臺灣社會研究》期刊上,所譯鑄的「時(shí)空性」、「相互主體性」、「比較分析的措辭」等重要觀念用語至今仍膾炙人口。

第一講 人文主義在天(神)人關(guān)系中的問題性:韋伯黑格爾式論中國歷史文化之解體性批判(上)

第二講 人文主義在天(神)人關(guān)系中的問題性:韋伯黑格爾式論中國歷史文化之解體性批判(中)

第三講 人文主義在天(神)人關(guān)系中的問題性:韋伯黑格爾式論中國歷史文化之解體性批判(下)

第四講 《論語》中的「仁」及對話文學(xué)

第五講 孟、荀論心、情、性(上)

第六講 孟、荀論心、情、性(下)

第七講 墨子:「兼愛」說所比喻呈現(xiàn)的客觀化思想模式

第八講 老子:道與「無為」

第九講 莊子:「齊物」與「兩行」

第十講 老莊的「道」及其語言觀

第十一講 《大學(xué)》與《中庸》:「修身」與「本性」

第十二講 《易經(jīng)》中的「生生」觀念與共鳴式思想

第十三講 印度的佛學(xué)(上)

第十四講 印度的佛學(xué)(下)

第十五講 佛學(xué)的來華與華化(I)

第十六講 佛學(xué)的來華與華化(II)

第十七講 佛學(xué)的來華與華化(III)

第十八講 佛學(xué)的來華與華化(IV)

第十九講 佛學(xué)的來華與華化(V)

第二十講 周敦頤與新儒家的「道德的形上學(xué)」(上)

第二十一講 周敦頤與新儒家的「道德的形上學(xué)」(下)

24、胡適與現(xiàn)代中國的理想追尋──紀(jì)念胡適先生120歲誕辰國際學(xué)術(shù)研討會論文集

時(shí)間:2013年8月

作者:中央研究院近代史研究所胡適紀(jì)念館 編

出版單位:(臺北)秀威信息科技公司

內(nèi)容簡介??

[胡適的人際世界]

當(dāng)胡適遇到蔣介石:論自由主義的挫折 / 汪榮祖

乘桴浮于海:論1949 年胡適的抉擇 / 陳三井

徐復(fù)觀與胡適 / 黎漢基

[胡適與現(xiàn)代學(xué)術(shù)思想的建構(gòu)]

胡適詮釋杜威的自由主義—以新發(fā)現(xiàn)的杜威在中國演講殘稿為案例 / 江勇振

溯源與開展:再探自由主義者胡適的初期禪學(xué)史研究問題 / 江燦騰

名同實(shí)異:胡適的「整理國故」與大陸當(dāng)代「國學(xué)熱」比較 / 雷頤

[胡適與理想政治社會秩序的追求]

關(guān)于胡適國家政治體制思想的考察—為紀(jì)念適之先生誕生120 周年而作 / 萬昌華

新生活的觀念及實(shí)現(xiàn):以五四時(shí)期胡適及《新生活》雜志為討論中心 / 陸發(fā)春

胡適對「知識分子思想改造」的響應(yīng)(1949-1952) / 潘光哲

[胡適與自由主義傳統(tǒng)]

胡適光焰不熄 / 周質(zhì)平

中國自由主義者的分岐:1930 年代的胡適和羅隆基 / 水羽信男

冷戰(zhàn)時(shí)期胡適的反共自由主義路線的形成(1941-53) / 吳炳守

[ 胡適與臺灣 ]

胡適晚年在臺灣 / 陳儀深

一位「保守的自由主義者」:胡適與《文星》雜志 / 黃克武

[附錄]

淺論胡適的自由思想 / 呂實(shí)強(qiáng)

25、府城醫(yī)學(xué)史開講

時(shí)間:2013年8月

作者:朱真一 著

出版單位:(臺北)心靈工坊文化事業(yè)公司

內(nèi)容簡介??

第一部 戰(zhàn)前臺南的歐美醫(yī)師

第一章 戰(zhàn)前來臺南服務(wù)過的歐美醫(yī)師

第二章 比馬雅各布更早到南臺灣的醫(yī)師及宣教師

第三章 第一位到南臺灣的醫(yī)師:馬雅各布醫(yī)生

第四章 從〈西方醫(yī)學(xué)在臺灣〉節(jié)目談?wù)曊_的臺南醫(yī)學(xué)史

第五章 戴仁壽醫(yī)生與臺南

第六章 安彼得醫(yī)生的府城生涯

第七章 南臺灣的歐美醫(yī)師對臺灣語言的貢獻(xiàn)

第八章 1860、70年代南臺灣的族群問題:馬雅各布及萬巴德的觀察

第二部 戰(zhàn)前出身臺南留學(xué)歐美的醫(yī)界人物

第一章 第一位美國醫(yī)學(xué)院的臺灣畢業(yè)生:劉清風(fēng)醫(yī)師

第二章 第一位赴美的醫(yī)師前輩:林炯東(安息)醫(yī)師

第三章 第一位留學(xué)加拿大的顏春輝前輩

第四章 其它早期留學(xué)歐美的臺南醫(yī)界人物

第三部 《臺灣教會公報(bào)》中的寶藏

第一章 《臺灣教會公報(bào)》中的南臺灣醫(yī)療文獻(xiàn)

第二章 南臺灣早期護(hù)理史

第三章 顏振聲的〈南部教會醫(yī)療傳道史〉

第四章 林燕臣先生:第一位臺灣人「醫(yī)學(xué)教授」!!

第四部 寄生蟲癥與臺南

第一章 肺吸蟲癥與臺南

第二章 姜片蟲(肥大吸蟲)癥與臺南

后記 「溫故知新」與感謝

26、晚清臺灣番俗圖

時(shí)間:2013年8月

作者:陳宗仁 著

出版單位:(臺北)中央研究院臺灣史研究所

內(nèi)容簡介??

臺灣歷史上原住民的圖像與文字描繪在中外文獻(xiàn)上并不少見,文字部分不論,圖像方面,大家都知道乾隆年間出現(xiàn)的「番社采風(fēng)圖」最具代表性。杜正勝院士編撰《景印解說番社采風(fēng)圖》(中央研究院歷史語言研究所出版,一九九八年)一書,殆為迄今有關(guān)該系列圖冊最為人們熟知之解說性著作。此一圖像版本出現(xiàn)于清朝統(tǒng)治臺灣前期,所描繪的臺灣原住民不少是現(xiàn)今通稱的平埔族。清末另有一套三十六幅臺灣番俗圖,久藏北京故宮博物院,知之者極少,完整呈現(xiàn)其全部圖像,或深入加以題注解說之圖冊與專論,則尚未得見。兩年前因偶然機(jī)緣,我們有機(jī)會看到這一圖冊的完整風(fēng)貌,經(jīng)初步了解,判定應(yīng)系完成于清末同治、光緒之交的作品,圖中所繪原住民,多屬當(dāng)時(shí)所謂的「生番」,代表清代晚期時(shí)人對臺灣「番俗」認(rèn)知的圖像化,應(yīng)有進(jìn)一步研究之價(jià)值。

27、蘇府王爺:臺灣素民史之一例

時(shí)間:2013年7月

作者:陳玉峰 著

出版單位:(臺北)前衛(wèi)出版社

內(nèi)容簡介??

「每逢癸亥年,王爺代天巡狩」這流傳民間的俚諺傳奇,其背后的意涵為何?臺灣神明繁多混淆,神佛不分、神佛雜處如何成為臺灣廟寺的特有現(xiàn)象?臺灣素民何以在不同外來政權(quán)的統(tǒng)治下,始終實(shí)踐著觀音法門無功用行的特質(zhì),保有其圓融無爭與善良熱情?本書以一位王爺信仰者為例,深層解剖臺灣傳統(tǒng)宗教史。 「蘇府王爺」:蘇振輝先生是嘉義縣布袋新塭人,1957年10月出生。在那段清貧年代,這個(gè)成長于嘉義鄉(xiāng)下的子弟是如何突破貧困與父權(quán)文化的枷鎖,迸發(fā)其青云志,終成一杰出企業(yè)家;又是如何透過自省與自覺,無悔地投入藝術(shù)推廣、關(guān)懷臺灣山林生界,更活躍于環(huán)境保護(hù)運(yùn)動的支持之路?這可從人類學(xué)的角度說起。

本書以人類學(xué)的訪談法,全貌地將蘇振輝先生放進(jìn)歷史和社會環(huán)境的大脈絡(luò)中。作者先從人文與歷史背景詮釋孕育蘇先生的奧蘊(yùn):借著走訪蘇先生的故鄉(xiāng)與其母親母土的搖籃,發(fā)掘一向被誤解扭曲的「迷信」,正是臺灣「善根」的內(nèi)涵;接著直溯臺灣人格、精神的總根源,實(shí)乃明鄭王朝所寄寓的應(yīng)現(xiàn)媽祖信仰的隱性文化,而這套隱性文化,造就出蘇先生等謙卑自牧的臺灣素民。之后貫穿民族到個(gè)人:描述蘇先生的家世與家庭背景,更以蘇門八代從海向陸,再由陸向海向全球的世系繁衍,點(diǎn)出山海子民跨越世代的泱泱格局,由是可了解臺灣人勇于從傳統(tǒng)走向新局的人格趨勢。

「禪門的觀音法理所應(yīng)現(xiàn)萬神的造神原則,是臺灣民俗信仰的主軸與臺灣人格的終極底蘊(yùn)。」作者表示,他是藉書寫蘇振輝先生這位王爺信徒,嘗試挖掘臺灣人深沉的內(nèi)在。他做到了,而這只是臺灣素人中的一位。原來還有許多默默無聞的芝蘭玉樹般的素人們,在生活中隨處可遇。

28、面對挑戰(zhàn):臺灣與香港之比較

時(shí)間:2013年7月

作者:楊文山、尹寶珊 合編

出版單位:(臺北)中央研究院社會學(xué)研究所

內(nèi)容簡介??

臺灣人保守嗎?世界價(jià)值調(diào)查的國際比較(瞿海源)

宗教信仰與主觀心理福祉:臺港比較(范綱華、蕭新煌)

越出社會化:學(xué)校脈絡(luò)性壓力與青少年的自我控制力(鄭慧婷)

變遷中的擇偶與家庭價(jià)值觀:臺灣和香港的比較(伊慶春、饒雨涵)

香港華人家庭功能在親職壓力和管教方式間的中介效果:社會工作的啟示(馬麗莊、賴樂嫣)

香港夫妻的性別觀念與感情關(guān)系(丁國輝)

因應(yīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)與評估政府效能:2009年臺港民意比較(蕭新煌、尹寶珊)

臺灣兩岸政策態(tài)度的世代差異(陳志柔、于德林)

香港與臺灣民眾的主觀貧富差距及政治后果:2003至2009年(黃子為、葉國豪)

香港「發(fā)展型」社會模式的終結(jié)和社會政策的發(fā)展(施維恩、王卓祺)

ECFA之后的中國效應(yīng):兩岸貿(mào)易對臺灣貧富差距與階級政治的影響(林宗弘)

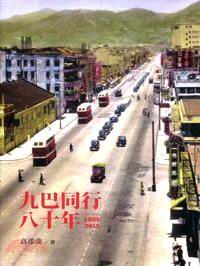

29、九巴同行八十年(1933-2013)

時(shí)間:2013年7月

作者:高添強(qiáng) 著

出版單位:(香港)三聯(lián)書店

內(nèi)容簡介??

人口流動與城市發(fā)展有密不可分的關(guān)系,九巴由上世紀(jì)初至今服務(wù)香港八十年,在香港市鎮(zhèn)發(fā)展中擔(dān)任怎樣的角色?作者高添強(qiáng)搜集二百幅歷史圖片,部份更是首次曝光,由二十世紀(jì)初的九龍開發(fā)說起,簡述八十年來巴士服務(wù)如何配合香港的城市發(fā)展。包括二十年代香港政府曾興起在九龍半島興趣電車,后打消念頭的因由;巴士剛投入交通服務(wù)時(shí)期,政府的招標(biāo)條件;二十年代立法局對巴士服務(wù)的討論等歷史資料,均是鮮有公開。

作者簡介

高添強(qiáng),香港歷史及歷史照片研究者,香港嶺南大學(xué)香港與華南歷史研究部夕譽(yù)研究員,古物咨詢委員會成員,曾任皇家亞洲孚會(香港分會)干事。著有《香港今昔》、《香港日占時(shí)期》(合編)、《九龍城區(qū)風(fēng)物志》(合著)、《益善行道:東華三院135周年紀(jì)念專題文集》(合著)、《街角。人情:香港砵甸乍街以西》(合編)等。

資料來源:臺北《漢學(xué)研究通訊》等 陳友冰輯