中國歷代名剎、高僧簡介(十一)

五、甘肅著名藏傳寺院、高僧

一、甘肅的藏傳佛教寺院主要分布在甘南藏族自治州,約有八十多座。其它地區也有一些,其中也不乏著名的寺院,如臨夏回族自治州的白塔寺,武威地區達隆寺、夏瑪寺,隴南地區的腰道喇嘛寺、風和喇嘛寺,蘭州市的五泉山嘛尼寺、嘎達寺等。

在甘南,信仰藏傳佛教的主要有藏族、土族和一部分漢族。甘南自治州藏族最早信仰苯教。苯教是藏族土生土長的、以萬物有靈論為其思想基礎的宗教,夾雜著自然崇拜、圖騰崇拜,是比較成型的原始宗教。大約在公元7世紀,藏傳佛教由青海傳入甘南藏區,與當地的原始宗教苯教相碰撞,經過長時間的相互斗爭和相互影響,發展成為適應當地的、并且帶有濃厚民族性、地域性特點的甘南藏傳佛教。甘南藏區藏傳佛教的主要教派有寧瑪派、噶舉派、薩迦派、格魯派等。寧瑪派是甘南藏區最早崇奉的藏傳佛教的教派之一,后來很多寺院改奉了格魯派,只有、阿木去乎紅教寺、拉卜楞紅教寺和康木車紅教寺信奉寧瑪派至今。薩迦派在甘南藏區總共存在了164年之久,它最早是從元朝時期傳入甘南藏區的。1295年在甘南的卓尼創建了禪定寺,到了明英宗天順三年(1459),該寺改信格魯派。格魯派是后來由宗喀巴大師創立的藏傳佛教的一個教派,俗稱“黃教”。格魯派在甘南藏區的主要代表寺院有拉卜楞寺、禪定寺等。

甘南藏傳佛教的寺院文化,屬于藏族傳統文化的組成部分。它與當地藏傳佛教的歷史及宗教文化的傳承、藏族的傳統民間藝術等密切相關。

二、甘肅的藏傳佛教寺廟分布如下

甘南藏族自治州?

曲宗靜修院、佐蓋多瑪寺、卡加曼寺、卡加道寺、多瑪寺、加茂貢寺、多合爾寺、吉利寺、崗察寺、那吾曲宗寺、尕娘寺、拉卜楞寺、扎油寺、博拉寺、麻隆寺、唐尕昂扎西寺、阿木去乎寺、科才寺、拉卻布寺、德爾隆寺、那木拉寺、格堆寺、扎扎寺、吉倉寺、隆哇寺、阿木去乎紅教寺、拉卜楞紅教寺、拉卜楞尼姑寺、年吐寺、采日瑪寺、木拉寺、散爾瑪寺、娘瑪寺、齊哈瑪寺、夏秀寺、孜歐日朝寺、乃瑪寺、西合強寺、牙路寺、卓尼部分、牙當寺、旗布寺、禪定寺、恰蓋寺、貢巴寺、沙冒寺、康木車紅教寺、勺哇寺、康多寺多瑪寺、達扎寺、八楞寺、占單寺、堡子寺、賓格寺、尖地寺、那下寺、亞下寺、嘎兒寺、拱壩寺、阿木族寺、當多寺、包合寺、電尕寺拉桑寺、迪崗寺、卡壩路寺、茶古寺、茍吉寺、旺藏寺、亞湖寺、然子寺、白古寺、達尕寺、賽當寺、藏尼寺、拉仁關寺、西倉寺、郎木寺、丁古寺、多松多寺、毛日寺、旺藏寺、吉倉寺、江可寺、瑪奴寺;

臨夏回族自治州???

白塔寺;

武威地區????

達隆寺、夏瑪寺、華藏寺、松山瑪尼康毛藏寺、熱丹噶察寺、喇嘛寺;

隴南地區???

腰道喇嘛寺、風和喇嘛寺、舊墩村喇嘛寺、扎西安措浪甘丹喇嘛寺;

蘭州市?????

五泉山嘛尼寺、嘎達寺。

三、甘肅在清朝尚有強大的苯教寺廟,但后來當地土司信仰格魯派后,轉而對于苯教。寺廟進行了改宗和毀壞。目前苯教寺廟又有所恢復,主要有以下十六所:

謝協寺,位于迭部縣電艿鄉,目前由拉路寺活列活佛主持。寺廟以前出有許多成就者。包括在四川追求大成就者夏扎哇的親傳弟子;

薩讓寺,位于迭部縣電艿鄉,目前由拉路寺活列活佛主持。寺廟實踐夏扎規定的大圓滿三年閉關修行;

郭達寺,位于卓尼縣扎古錄鄉,原址甚大,據聞全盛期有千人。后來毀壞。現正在恢復中,有一定的僧人主持;

作海寺,位于夏河縣甘加鄉,本教安多年青智者中的達哇活佛主持,人數約三十多人。精修大圓滿法、空行言教等;

恰日寺,位于迭部縣達拉鄉,雍仲堅藏活佛主持,人數約四十人左右。有閉關修學。此傳統來自四川若爾蓋的本教安多三智者的阿克智美活佛之指導;

日蓋寺,位于迭部縣電艿鄉,目前由拉路寺活列活佛主持;

扎日寺,阿克智美活佛之指導下恢復,雍仲堅藏活佛主持,人數約五十人。有大圓滿閉關者居住;

尼千拉蓋寺,位于迭部縣卡壩鄉,留有遺址,目前為止尚未恢復;

桑周寺,位于迭部縣卡壩鄉,阿克智美活佛指導主持,另有丹增堅藏等堪布協助,人數約幾十人,修行大圓滿阿赤十五階段修法口訣等,一區分心與明智的分別;

黑高寺、安子地日寺,分別在迭部縣卡壩鄉,二寺現還在恢復中;

迪義崗靜修院,位于迭部縣尼傲鄉,阿克智美活佛指導主持。原有夏扎親傳弟子阿尼喇嘛在此居住;

高保寺,位于迭部縣臘子鄉,恢復中。舉行一定的宗教活動;

交多靜修院,位于舟曲縣八楞鄉,恢復中。此寺過去的傳統為本教與寧瑪派雙融傳統;

澤衛靜修院,位于瑪曲縣尼瑪鄉,該寺廟本教和佛教兼融;

拉路寺,位于迭部縣電艿鄉,謝協寺、薩讓寺合并在此寺范疇,活列南喀丹增活佛主持,活列南喀丹增活佛是夏扎親傳弟子才讓吉美、容增堪布的親傳弟子,才讓仁真堪布協助指導,寺廟人數幾十人。寺廟每三年為一期進行大圓滿閉關,每次十人,實踐保存夏扎哇規定的大圓滿三年閉關修行傳統。

29、拉卜楞寺???

藏語全稱為“噶丹夏珠達爾吉扎西益蘇奇具瑯”,意思為具喜講修興吉祥右旋寺。簡稱扎西奇寺,一般稱為拉卜楞寺。拉卜楞寺是藏語“拉章”的變音,意思為活佛大師的府邸。位于甘肅省甘南藏族自治州夏河縣縣城西郊,鳳嶺山腳下,大夏河將龍山、鳳山之間沖積成一塊盆地,藏族人民稱之為聚寶盆,拉卜楞寺就坐落在聚寶盆上。拉卜楞寺與西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什倫布寺、青海的塔爾寺合稱我國藏傳佛教教格魯派(黃教)六大寺院,也是甘南地區的政教中心。拉卜楞寺的佛教學院保留有全國最好的藏傳佛教教學體系。 1982年拉卜楞寺被列入全國重點文物保護單位。

拉卜楞寺由第一世嘉木樣活佛創建于康熙四十八年(1709),經歷代嘉木樣活佛和廣大僧俗教民的的興修、擴建,現已成為甘、青、川地區最大的藏族宗教和文化中心。成為包括顯、密二宗的聞思、續部下、續部上、醫學、時論及喜金剛6大學院,108屬寺和八大教區的綜合性大型寺院。并在發展中形成了獨特的藏傳佛教文化,包括建筑、學院、法會、佛教藝術、藏經等。鼎盛時期,僧侶達到4000余人。

我國藏傳佛教教格魯派六大寺院之一甘南拉卜楞寺

拉卜楞寺有經堂6座,大小佛殿48座。其中:七層樓1座,六層樓1座,四層樓4座,三層樓8座,二層樓9座,餾金銅瓦頂4座,綠色琉璃瓦頂2座,嘉木樣大師及各大昂欠的藏式樓房31座,各個昂欠活佛住舍30院,吉哇院6所,大廚房6所,印經院1所,講經院2處,嘉木樣別墅2處,經輪房500余間,普通僧舍500多院,各種塔若干座以及牌坊等各種建筑。整個建筑氣勢雄偉,鱗次櫛比,錯落有致,堪稱安多地區第一名剎。這些建筑可分為石木結構和土木結構兩類,外石內木,有“外不見木,內不見石”之說。建筑形式有藏式、漢宮殿式和藏漢混合式。

拉卜楞寺的獨特價值在于他的宗教教學體系。拉卜楞寺的佛教學院保留有全國最好的藏傳佛教教學體系。其寺內的甘肅佛學院拉卜楞寺是藏傳佛教格魯派最高佛學學府之一,被世界譽為“世界藏學府”。設有顯、密二宗的聞思、續部下、續部上、醫學、時論及喜金剛6大學院。

拉卜楞寺內的甘肅省佛學院

聞思學院經堂???

又稱大經堂,是“磋欽措兌”會議的場所,為全寺之中樞。一世嘉木樣初建時,只有80根柱子,1772年二世嘉木樣擴建為140根柱子,可容納3000僧人誦經。1946年,五世嘉木樣又建了前殿院,1946年,五世嘉木樣又建了前殿院,至此,大經堂成為有前殿樓、前庭院、正殿和后殿共數百間房屋,占地10余畝的全寺最宏偉的建筑。前殿樓為大屋頂式建筑,頂脊有寶瓶、法輪等飾物,樓上供吐蕾贊普松贊干布之像,樓上前廊設有嘉木樣大師、四大色赤、八大堪布等活佛們每年正月和七月法會觀會時的坐席,樓下前廊為本院僧官逢法會時的座位。前庭院是本院學僧辯經及法會辯經考取學位的場所,有廊房32間。

大經堂正殿東西14間,南北11間。正殿內懸乾隆皇帝御賜“慧覺寺”匾額,內設嘉木樣和總法臺的座位及僧人誦經坐墊,供有釋迦牟尼、宗喀巴、二勝六莊嚴、歷世嘉木樣塑像,懸掛著精美的刺繡佛像及幢幡寶蓋等,顯得十分華麗,且藏有《甘珠爾》等經典。后殿正中,供奉著餾金彌勒大銅像,后殿左側供奉著歷世嘉木樣大師的舍利靈塔,及蒙古河南親王夫婦和其他活佛的舍利靈塔,共14座,右側為本寺護法神殿。正殿之西為大廚房,內有大銅鍋4口,大鐵鍋1口。大經堂不幸于1985年4月7日被火燒毀,在政府的關懷下,1985 年7月設計,1986年6月破土動工,1987年完成了主體工程。新建大經堂不但保持了原來的式樣和風格,還采用了先進技術和材料。

聞思學院經堂

時輪學院經堂???

時輪學院經堂坐落于大經堂右側,建于1763年,正殿東西5間,南北11間,具有濃郁的藏式風格,內供時輪金剛佛銅像。后殿正中供奉釋迦牟尼和七大弟子像,左右供奉著堪布倉、貢唐羅智倉、旦巴嘉措等活佛的靈塔。

醫學院經堂???

醫學院經堂,建于1784年,正殿南北6間,東西5間,殿內供奉藥王佛、藥師佛和拉科倉的舍利塔,殿前廂廊內繪有人體脈絡圖18幅。

喜金剛學院經堂???

喜金剛學院經堂,建于1879年,仿拉薩布達拉宮的南杰扎倉樣式修建。1957年失火燒毀,后由國家撥款按原式重建。

續部上學院經堂??

續部上學院經堂,位于喜金剛學院的西側。建于1941年,正殿東西5間,南北10間,高達三層,頂層為宮殿式,綠色琉璃瓦覆蓋,故稱綠瓦寺。后殿內供有彌勒佛銅像和十六羅漢象,左為八大藥師佛和35尊仟悔佛,右為第五世嘉木樣大師父母的骨灰塔及21尊度母佛像,兩側有銅質無量壽佛1000尊。

續部下院經堂???

續部下院經堂位于大經堂東北,初建于公元1737年,正殿東西5間,南北1間,系藏式建筑,殿頂法輪、幢幡俱全,內供密集、怖畏、勝樂等密宗佛像,其后殿供奉一世德哇倉等7 位活佛之靈塔。

拉卜楞寺的曬佛儀式也很壯觀。2月4日(農歷正月十三)為拉卜楞寺的曬佛節。這天清晨,拉卜楞寺僧俗信徒萬眾云集,眾多國內外游客慕名,早早的來到曬佛臺的山坡附近等待曬佛法會的開始。武警部隊則在周圍高度戒備,維持秩序。上午10時,雄渾的佛號響起,近百僧人在馬隊和樂隊組成的“護佛隊”引導下,扛起卷著的長達50米的大佛畫卷,從拉卜楞寺廣場啟程,肩扛緩步前往曬佛臺。在前往曬佛臺將近一公里的路上,來自甘肅甘南、四川、青海等地的藏族民眾緊隨其后,一些人不斷用額頭觸碰佛像,期盼給自己帶來好運。曬佛泰山,隨著活佛的一聲號令,覆蓋在佛像上的黃色絲綢緩緩拉開,一副寬12丈、長30丈的無量光佛像出現在拉卜楞寺前的曬佛臺上。一年一度的曬佛節進入高潮,虔誠的僧侶與游客長跪磕頭,口誦經文,爾后將代表心意的哈達、禮品紛紛拋向佛像,以祈求來年的平安和吉祥。約中午時分,在眾僧的誦經聲中,“沐浴”了陽光的無量光佛像唐卡被小心翼翼卷起。藏族人中流傳著一種傳說,在抬佛過程中,如果用頭碰觸到唐卡,這一年就會實現自己的愿望。

近百僧人在“護佛隊”引導下,扛起大佛畫卷從拉卜楞寺廣場啟程。在前往曬佛臺將近一公里的路上,來自各地的藏族民眾緊隨其后,不斷用額頭觸碰佛像,期盼給自己帶來好運。

30、禪定寺?

原稱安多卓尼大寺,為藏傳佛教寧瑪派寺院。明英宗天順三年(1459)改宗格魯派后改稱 “甘丹謝珠林”(藏語,意為兜率論修禪定隆盛寺),漢語意譯為禪定寺。禪定寺位于甘肅省卓尼縣城北平臺上1958年前夕全寺有僧眾300余,1966年禪定寺被拆毀,1979年以后,禪定寺重新恢復開放,近年來興建了大經堂和部分僧舍,寺僧近200多人。

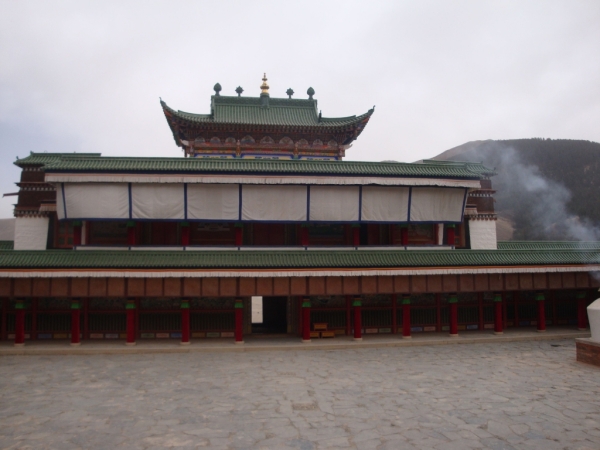

甘南卓尼縣禪定寺

卓尼大寺原為藏傳佛教寧瑪派(紅教)寺院,安多卓尼大寺。藏歷木虎年(1254),忽必烈邀請西藏薩迦法王八思巴去內地講經傳法,途經卓尼溝時,見此地風景優美,蒼松翠柏,山清水秀,遂將原喇嘛老桑八代寧瑪派紅教寺移建在現今寺址,由八思巴弟子格西喜繞益西在此建筑經堂,廣收僧徒,宣揚佛法,于元成宗貞元元年(1295)建成。據《藏經》記載:薩迦法王八思巴以稀有蛇心檀木雕刻之釋迦站像一尊贈獻該寺,作為奠基紀念,世代相傳,文革“掃四舊”中不知去向。

嗣后,安多卓尼大寺因得卓尼楊土司始祖些地的支持,寺院發展很快,特別是明永樂二年(1404)些地獻土內附,明王朝封些地為卓尼土司之后,便開始了“兄為土司,弟為僧綱”的歷史,如獨子,則身兼二職。使禪定寺成為卓尼宗教、政治和文化的中心。明朝景泰六年至天順八年(1455—1464),大寺堪布仁欽龍布赴藏從師,通達了宗喀巴的顯、密兩宗教義。歸來后,將寺院改宗格魯派,寺名亦改為“甘丹謝周林”(禪定寺)自任赤巴,制定了嚴密的寺規,使格魯派教義發揚光大。明弘治十四年(1501),更寺名為“當增達吉林”(譯為靜旺寺)。清康熙四十九年(1710)卓尼第十代土司羅桑敦珠(楊威)次子阿旺赤列嘉措任該寺法臺,康熙五十二年(1713年),隨長兄楊妝松赴京晉見康熙帝。康熙帝封他為“崇梵凈覺禪師”,受僧綱爵,是洮州五僧綱三土司之一,并賜“禪定寺”匾額,寺名亦沿用至今。此后,于1714年建參尼扎倉,1729年建居巴扎倉,約在乾隆年間建薩里哇扎倉(天文學院)和崇巴扎倉(法舞學院),從而發展成一座正規的格魯派大寺,寺僧最多時達到3000人。 1729年至1731年在土司家族大力支持下,費時十年,刻印了卓尼版大藏經(甘珠爾),耗銀17325兩; 1753年至1765年,費時12年又刻印了卓尼版《丹珠爾》大藏經。禪定寺還藏有金汁書寫的《八千頌》、《般若經大疏》、《般若經略疏》、《般若經要》、《宗喀巴全集》、《吉樣經》、《四部經典疏》,銀汁書寫的《甘珠爾》等經卷,還有北京、理塘、拉薩版的《甘珠爾》和拉薩版的《丹珠爾》經等。禪定寺因之名冠藏區,成為卓尼政治、經濟、文化中心,在寺僧眾達3100余人。禪定寺原來直接管轄尼月巴、岔道爾、馬鬧、崗梢5座寺院,并統領44座小寺和17教區。這些寺院教區分布在原楊土司所轄48旗,即今卓尼、迭部、舟曲等縣境內。本寺內有策墨林、伊犁倉、麻當倉、古雅倉、加店倉、岔道爾古許等五大活佛昂欠。此外,在色拉寺居曼扎倉設有本地區學僧的五個康村,與蒙古地方也有教務往來。本寺內有策滿林、伊犁倉、麻當倉、古雅、加唐、岔道勻古續等五大活佛昂欠。各昂欠除與本地區各寺聯系密切外,還與內外蒙古的一些寺院有宗教聯系。禪定寺最盛時有僧侶5200余人,改宗格魯派時有僧侶3800多人,占地近百畝,大小建筑物170多幢,以大寺為中心,曾統領洮、河、岷、迭、狄、宕地區大小屬寺108座之多。

禪定寺到清末時,因數遭兵禍,僧眾漸次減少。1927年三馬(馬仲英、馬廷賢、馬尕西順)反馮起事,禪定寺毀于戰火,使輝煌的禪定寺及其珍貴文物,特別是《大藏經》印版化為灰燼。寺院從此衰落。1931年,在卓尼第十九代土司楊積慶主持下重建,至1936年修復工程墓本完工,但規模遠不如以前,僅400余人。楊積慶遇難后,年僅4歲的楊丹珠繼任寺主,民國政府授“輔教普覺禪師丹珠呼圖克圖”銜號。此后,又續建了天文歷算學院、法舞學院及佛塔、佛殿等建筑,直至新中國建立。1958年大躍進在所謂“反封建斗爭”中,大部僧人被強令離寺。“文革”期間拆毀,改為戰天斗地的梯田。僧人被驅逐,寺內原保存的相傳為印度大乘教空宗始祖、被印度佛教史譽為“第二代釋迦牟尼”的龍樹親手塑制的十二轉輪王像、親手繪制的貝葉佛像,印度鑄造的天女像,西藏八思巴以贈獻該寺作為奠基紀念的、用稀有蛇心檀木雕刻的一尊毗沙門神像,《般若八千頌》貝葉經、尊者那若巴骨飾,卓尼土司先祖協地保護神“貢保”像以及藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師著作手筆等皆蕩然無存。十一屆二中全會后年重建,自1981年起,陸續修建了大經堂、聞思、密宗續部、時輪三個學院和辯經院、寺門及僧舍等建筑物80多幢,現有僧侶150余人。

禪定寺寺主為僧綱,是明、清政府敕封世襲的,雖不是活佛,但位居禪定寺之首。僧綱總攬全寺宗教教育、行政、司法等項事務。僧綱為世襲。僧綱之下設三套組織,一是戴哇雄,簡稱“戴”(即僧官衙門)。下設大小頭目,大頭目主管本寺部分行政事務,代表寺主辦理屬寺事務。大頭目下設班頭2人,負責監察全寺僧人持戒情事,班吏5-10人,負責各和遞送通知,傳人等雜務。二是坐莊喇嘛辦事處,簡稱“喇”,即通稱的赤哇,管理全寺宗教、法事活動。三是尚署組織是吉哇辦公處(卓尼方言讀吉為“西”)簡稱“西”,是辦理本寺各學院事務的行政機構。設大管僧1人,負責判理案件和維持寺院秩序。下設17米那(按僧人籍貫把禪定寺轄境分為17個教區,米那為該教區代表)負責本教區各項事宜。尚署下還設吉哇(總務處),包括總務人員、會議人員等。

禪定寺自仁欽龍布改宗格魯派起,共有六任專職堪布,他們分別為:仁欽龍布、俄項陳勒加措、洛桑旦巴加參、俄旺凱宗加措、貢去乎達木曲加措、羅桑丹增陳勒加措(楊丹珠)。除此六位堪布外,大寺僧綱由當時的土司兼攝。

禪定寺的轉世活佛有六位,他們分別是“嘉當倉、伊犁倉、德哇倉、古雅倉、麻當倉、宋堪布倉”。

卓尼大寺曾出現許多名僧學者,他們中有威震西藏政教界的一至四世西藏攝政王——策墨林活佛。其一、二、三世擔任過噶丹赤哇,還的擔任過噶丹赤的波沙哇·謝念扎巴、阿子塘哇·洛桑達吉、肖桑哇·嘉樣楚臣達吉等名僧;還涌現出過如智華夏珠、阿旺尼瑪、仁欽班覺爾、扎巴嘉揭幕、金巴達吉、更登嘉措、曉來南杰、桑杰貝桑等,在藏傳佛教界的著名的寺院中擔任過法臺和經師,并且留下了許多論述精辟的宗教、文史著作。禪定寺獲法臺地位的高僧有六位,他們是:賢扎拜老、客格拜老、道索拜老、賢扎拜老、智子拜老、岳撒拜老。

寺內原設有參尼、居巴、薩里瓦、謙巴四大札倉。參尼札倉由阿旺臣來嘉措創立于清康熙五十三年(1714),居巴札倉由阿旺臣來嘉措創立于清雍正七年(1724)。薩里瓦札倉由阿旺克尊加措創立于清乾隆四十二年(1777)。謙巴札倉由僧綱羅桑丹欠堅參創立于清乾隆十年(1745)。寺內原收藏著許多精美的佛像,有數不清的經卷,還有許多珍貴的宗教文物:有龍樹菩薩塑造的釋迦牟尼十二宏偉妙像、納洛巴骨飾、巴思八所贈釋迦牟尼站像、龍樹繪在菩提葉上的釋迦牟尼像,一世達賴根朱巴的袈裟、宗喀巴牙舍利像——杰林普瑪、嘉樣曲結的佛帽、五世達賴泥塑閻魔護法、仔摩?任欽貝仲刺繡的羅漢尊像、大慈法王舍利能仁像、旃檀木雕多聞子像、圣·扎巴謝珠舍利寶塔、赤欽·羅桑達吉顯字顱骨、印度寒林黑石自生六臂護法、金巴達吉的腕骨、番曲外賽的顯字頭骨、覺乃·嘉木樣楚臣達吉的顯字頭骨、南·賈色仁波貝的橈骨、知卻古鄂賽爾顯字顱骨、七世達賴格桑嘉措用過玉碗、至尊·扎巴謝珠的袈裟、覺乃·嘉木樣楚臣達吉的僧鞋、六世班禪巴丹益喜的修行帽、班禪洛桑都吉所贈鎦金銀度母像、四世策墨林的佛衣、法帽;三世策墨林的佛衣、坎肩;大明宣德鈸、康熙贈給阿旺赤烈的蘭疏琉盤、二世策墨林的經書《般若密多》,還有赤欽阿子塘哇額骨上的自生字等三十余件。

禪定寺的主要宗教節日及佛事活動有:1、正月祈愿大法會,為期15天。正月十四日跳法舞,十五日給佛尊獻酥油花,十六日跳法舞,密宗院誦“吉卜爾”經,送“施食”,舉行鎮魔驅邪儀式;2、三月春季中期經會,為期15天,各札倉分別舉行;3、四月法愿大法會,除誦經外,舉行密宗答辨考試,旺佛、抬彌佛繞寺,密宗院用彩砂制作集密佛壇城;4、五月加持嘛呢經會,為期7天,各札倉舉行夏季經會;5、六月發愿會,為期7天,舉行財寶佛法舞及曬佛活動;6、七月秋季經會,為期一月。密宗院舉行大自在佛壇城儀軌;7、八月秋季中期經會,為期20天,居巴札倉舉行怖畏金剛壇城儀軌;8、九月毛蘭木法會,由顯宗院主持。密顯院舉行沐浴開光加持大會;9、十月二十五日,紀念格魯派祖師宗喀巴圓寂;10、十一月冬季經會一月;11、十二月二十九日,舉行跳法舞,送施食,鎮魔驅邪活動。另外禪定寺每隔三年,在正月十六日舉行一次盛大的“打章噶兒”的神舞法會,意為驅邪鎮魔。其時,岷縣、臨潭、卓尼等縣群眾趕來圍觀,人如潮涌,盛極一時。

禪定寺現在主要建筑有大經堂、哲學院、天文學院、密宗學院、辯經院僧官衙門等。并有扎巴謝主大師塔等三座,供奉有扎巴謝主等高僧舍利三粒。中國佛教協會會長、書法大師趙樸初先生為寺門書額“禪定寺”三字磚雕于寺門頂端。

禪定寺現存的主要文物是佛雕。就其質地而言,有純銀、鎏金、銅制、木雕、玉刻,還有泥塑的。雕塑品風格多樣,有的源自印度,大部分來自西藏,也有本地工匠鑄造的當地風格的。其精品有:

釋迦牟尼立像???

據說此像為八思巴所贈,系蛇心檀木制成,此木被認為是世上無價寶木。相傳吐蕃松贊干布時,以此木制釋迦牟尼佛像108尊,此佛像乃其中之一。“文革”中被格隆·吉美喜饒保存,于1981年寺院恢復后奉還收藏。

釋迦牟尼十二宏化像??? 據說是龍樹親手塑成。龍樹是印度高僧,印度大乘教空宗始祖、被印度佛教史譽為“第二代釋迦牟尼”。這座佛像相傳用龍宮中的泥塑造而成,乃宗教文化之稀世珍寶,由第四十五任甘丹賽赤、七世達賴上師覺乃·嘉央楚臣達吉贈給禪定寺珍藏。“文革”中被曾被喇嘛的倉科·班瑪保存。1981年寺院恢復后奉還給了寺院。

宗喀巴佛牙舍利像????

又稱“杰林普瑪”(rje-gling-vphur-ma),意為能飛翔之宗喀巴像。原為嘉木樣楚臣達吉所藏,他曾就任甘丹賽赤,同時擔任六世達賴·倉央嘉措經師,期間倉央嘉措將此布達拉官的宗喀巴林普瑪像賜給了他,他又將像轉賜給了禪定寺。此像“文革”中被比丘僧地熱拉·丹巴堅贊保存,1981年歸還寺院珍藏。

密集型布祿金剛(gsang-vdus-dzam-bha-la)像???

布祿金剛,藏語瞻巴拉義,譯持貴,梵音譯作閻婆羅,是一財神名。為何稱“密集型布祿金剛”,是因為卓尼密宗學院每年農歷七月舉行與眾不同的密集儀軌,舉行密集儀軌時用稱作密集奔巴瓶在布祿金剛頭澆水,雖在炎熱的夏天但有時積冰高達五寸,酷似佛塔,蔚為奇觀。故稱之日“密集型布祿金剛”。1958年反封建斗爭中以廢銅鐵收交,被當時在卓尼民貿公司職工納浪·道杰慈力從廢品收購站的廢銅器堆里撿來珍藏,1962年交給納浪格西拉然巴·阿旺丹巴,送還寺院。“文革”中此像被絨地保存,1981年寺院恢復,送歸寺院館藏于密宗續部學院。

大慈法王舍利能仁像???

大慈法王是宗喀巴親傳八大弟子之一。相傳他生前用藥泥塑造了84尊能仁像,然后用他的念珠壓在佛像背上呈現凹形壓印108個,后來他的骨灰葬入佛心,制成為大慈法王舍利能仁像,此乃其中之一,現今收藏在禪定寺。

旃檀木雕多聞子像????

旃檀木,亦稱蛇心檀木,產于印度,萬年成木,是世上罕物。多聞子,梵音譯作毗沙門法王,佛經所說北方一佛名,清凈、純潔、純實、真誠、篤實。此像相傳是班禪宮中之寶,歷世班禪隨身護法。清乾隆四十四年(1779年)六世班禪·巴丹益西赴京途中在青海塔爾寺講經傳法,卓尼仔摩·仁欽貝仲赴塔爾寺朝拜時,受到班禪行轅及塔爾寺僧眾的隆重歡迎和接待。仁欽貝仲作為施主敬獻了自己繡的歷世班禪本生刺繡唐卡,班禪大師回贈了隨身攜帶的旃檀木多聞子像。仁欽貝仲所獻刺繡唐卡現存扎什倫布寺大經堂,多聞子雕像被禪定寺僧眾視為珍寶保存至今。

泥塑閻魔護法像(Dam-can-chos-rgyal)

據傳是五世達賴所塑。五世達賴擅長著書、繪畫、塑造佛像,如在《西藏王臣記》、《菩提道次第廣論講義》、《引道大悲次第論》等著作中繪有釋迦十二宏化圖像等,塑像有宗喀巴,閻魔護法,佛本生像等,造像工藝精美,手法獨特,現今禪定寺的宗喀巴閻魔護法像傳說就是五世達賴親手所塑。

印度寒林黑石天成六臂護法像??? 此像來源于印度寒林,系覺乃·嘉央楚臣達吉之護法神,他于晚年贈給卓尼禪定寺供養,后被寺院文物室收藏。“文革”中亦被比丘僧格隆·吉美喜饒保存,1979年該僧奉還給寺院珍藏。另一尊印度寒林黑石天成六臂護法像,是卓尼楊土司供養之家神像,亦是卓尼禪定寺之護法神。卓尼楊土司始祖葛氏益西達吉系吐蕃藏王赤熱巴巾。

禪定寺木雕、泥塑藝術人才亦不乏其人。如民國時期的桃老扎巴,清代覺乃拉孜(co-ne-lha-bzo)等,他們塑造的佛像在寺院的經堂佛殿中都有供養,如釋迦牟尼、八大如來、無量光、長壽佛、彌勒佛、宗喀巴師徒、金剛持、勝樂、密集、大威德等造像獨特,體形夸張恰到好處,面部表情兼備慈祥感與莊嚴感,充分顯示出藏族藝術家的非凡才能。覺乃拉孜的繪畫雕塑作品在安多許多寺院和拉薩色拉寺均有珍藏。

禪定寺佛雕

禪定寺壁畫

31、白塔寺????

武威白塔寺,藏語稱作“謝爾智白代”,即東部幻化寺,位于甘肅省武威市武南鎮白塔村劉家臺莊(武威市東南20公里處),海拔1500米處。因寺內有西藏宗教領袖薩迦班智達(薩班)的靈骨塔白塔,所以俗稱白塔寺。白塔寺在歷史上享有盛名,為藏傳佛教涼州四寺(白塔寺、蓮花山寺、海藏寺、金塔寺)之一。1927年毀于大地震,現僅殘存高8米、邊長14米的薩班靈骨塔。

武威白塔寺

白塔寺在中華人民共和國國史和民族史上有著不可取代的地位。蒙古定宗二年(1246),西藏薩迦派領袖薩迦班智達,應蒙古西路軍統帥皇子涼州王闊端的邀請,在涼州會談西藏統一的問題,薩班順應歷史潮流,發表了著名的《薩班致蕃人書》,在此達成了西藏歸屬元朝版圖的協議。這一歷史性的會談決定了西藏正式成為中國元朝中央政府直接管轄下的一個行政區域,標志著西藏從此納入了中國版圖,在中國多民族國家形成的進程中具有深遠而特殊的意義。1992年9月21日,中國國務院發表了《西藏的主權歸屬與人權狀況》白皮書,提出涼州白塔寺就是西藏納入中國版圖750多年的歷史見證。

白塔寺內涼州會談紀念館

薩班在百塔寺內圓寂后,闊端為他修建了高約42.7米的靈骨塔,作為紀念。白塔寺和薩班靈骨塔于元末遭兵燹被毀,明清時期先后重建、修繕,后于1927年毀于大地震,現僅殘存高8米、邊長14米的薩班靈骨塔。 2001年5月,白塔寺遺址被國務院公布為全國重點文物保護單位。2007年被評為全國民族團結進步教育基地。

白塔寺遺址是藏傳佛教的重要寺院,也是中國元代祖國統一的歷史見證。其建筑形制和出土遺物對研究藏傳佛教寺院布局、藏傳佛教傳播等有很高價值。白塔寺遺址由寺院、塔院、塔林等建筑構成。寺院有圍墻,占地277畝,東西420米、南北430米(一說為440米),墻基寬31米。院內探明6座殿基,墻基為磚或石砌。塔院中的殿基存有磚砌墻基、磚鋪地面。有4座城門,8座烽墩。規模宏大壯觀,金碧輝煌,是元代時涼州最大的藏傳佛教寺院,號稱“涼州佛城”。塔院中薩班靈骨塔為主體建筑,始建于元、明、清重修。現存基座為土心磚表結構,邊長2675米、殘高51米。

走到白塔寺路口,只見在開闊的地帶,一個巨大的牌坊矗立在大道中央,上面用金色書寫的“涼州白塔寺”幾個大字,在強烈日光的照射下,閃爍著耀眼的光芒。 穿過門牌建筑,沿筆直寬敞的大道步入白塔寺,只見院內蒼青掩映,白塔林立,場面極為壯觀。整個白塔寺遺址由寺院,塔院,塔林等建筑構成。寺院有圍墻,東西420米,南北430米,院內探明的殿基全部是用磚和石砌的,說明當時寺院規模的宏大。塔林是白塔寺最為壯觀的景點,白色的塔在翠柏的襯托下,直刺藍天,顯得氣勢恢弘。大小不等白塔,緊緊圍繞著靈骨塔,以十字折角形分布,高低錯落,排列有序,在院內形成一道獨特的宗教文化景觀,使白塔寺顯得肅穆莊重,令人肅然起敬。

西藏薩迦派領袖薩迦班智達靈骨塔是座土心磚表結構的土塔,矗立在方形的磚臺上面,這里是白塔寺的舊建筑遺址,塔內存有薩班的靈骨。這座靈骨塔,建于元代,后毀于戰亂,地震等,明、清時重修,現在殘高僅5.1米左右。游客到此,視塔靜思,焚香禱告,以此來紀念這為薩班大師。白塔寺的南面叢林密布,郁郁蔥蔥,環境十風幽靜,給白塔寺增添了一份寧靜的氣氛。 靈骨塔的側前面,立有一石碑,上面記載了涼州會談的有關情況,以及重修這座白塔寺的歷史意義等。

白塔寺內薩迦班智達靈骨塔遺址

陳友冰編寫

參考資料:杜繼文《佛教史》、湯用彤《魏晉南北朝佛教》、薛林平《中國佛教建筑》、張馭寰《中國佛教寺院建筑講座》、曹昌治、羅哲文《中國古代建筑:佛教》、周維權《中國園林史》、陳友冰《《應用美學》、《文化專題電視系列片:中國寺廟》、互聯網。