中國歷代名剎、高僧簡介(七)

110、曲江縣南華寺 o_y國學網,mFGY:{國學網”d_2345nm,國學網 X_ahCVG*Xe12wb

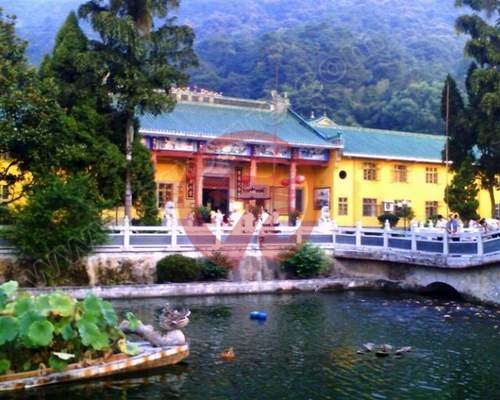

座落在廣東省曲江縣馬壩東南7公里的曹溪之畔,距離韶關市南約22公里,這里依山面水,峰巒奇秀,是中國佛教名寺之一,是唐代禪宗祖師慧能的道場,宏揚“南宗禪法”的發(fā)源地。現(xiàn)寺內尚保存有慧能肉身像和宋雕五百羅漢像,在國內外有很大影響。1983年,被國務院確定為漢族地區(qū)佛教全國重點寺院,2001年06月25日,南華寺作為明、清時期古建筑,被國務院批準列入第五批全國重點文物保護單位名單。KBVVu國學網vyy51897<//-@#6國學網4國學網5frvqw4jwWEF

南華寺建于南朝梁武帝天監(jiān)三年(504)。據《高僧傳》:梁武帝天監(jiān)元年,梵僧智藥三藏率徒來中國五臺山禮拜文殊菩薩,路過曹溪口,掬水飲之,覺此水甘美異常,于是朔源至曹溪。四顧山川奇秀,流水潺潺,于是謂徒曰:此山可建梵剎,吾去后170年,將有無上法寶于此弘化。后韶州牧侯敬中將此事奏于朝廷,上可其請。天監(jiān)三年,寺建成,敕額“寶林寺”。隋朝末年,南華寺遭兵火,遂至荒廢。唐高宗儀鳳二年(677),六祖惠能駐錫曹溪,得地主陳亞仙施地,寶林寺得以中興。唐中宗神龍元年(705),中宗詔六祖赴京,六祖謝辭,中宗派人賜物,并將“寶林寺”改為“中興寺”。KBVVu國學網vyy518

寺后右面有一眼卓錫泉,傳說當年六祖慧能常在此浣洗袈裟,因此景龍二年(708),中宗又敕額“法泉寺”,并重加崇飾。宋初南漢殘兵為患,寺毀于火災。宋太祖開寶元年,太祖皇帝令修復全寺,三年后賜名“南華禪寺”,遂沿用至今。因禪宗六祖在此弘法,也稱六祖道場。元末南華禪寺三遭兵火,頹敗不堪,眾僧日散,祖庭衰落。明萬歷二十八年(1600),明代四大高僧憨山禪師主持南華,大力中興,僧風日盛。然至明末,南華寺又復荒廢。清康熙七年(1688),三藩之一平南王尚可喜將全寺重新修飾,使禪宗名剎煥然一新。

南華寺

1936年至1943年,近代名僧虛云和尚駐錫南華寺,由時任廣東西北區(qū)綏靖公署主任李漢魂資助,歷時十年,表建成殿堂房舍243楹,新塑圣象690尊。當時六祖真身像的木龕被白蟻損壞,虛云請出祖師肉身,重新裝修。另照阿育王塔形式,重新制作祖師坐龕。龕外塑南岳、青原、法海、神會四像侍側。當時的南華寺盛極一時,面積從曹溪門到最后的卓錫泉,南北深151丈,由東邊寺墻至禪堂西壁,廣39.5丈,建筑面積達1.2萬平方尺。主要建筑有:中路的曹溪門、放生池、五香亭、寶環(huán)門、天王殿、大雄寶殿、法堂、靈照塔、六祖殿、方丈室。左側依次是虛懷樓、報恩堂、鐘樓、伽藍樓、客堂、待賢樓、香積廚、齋堂、回向堂、回光堂、延壽堂、念佛堂、東賢殿。右側依次為云海樓、西歸堂、鼓樓、祖師殿、云水堂、韋馱殿、維那寮、班首寮、如意寮、禪堂、觀音堂、西賢殿。寺東有無盡庵、海會塔,寺后有飛錫橋、伏虎亭、卓錫泉。使南華寺成為廣東省首屈一指的佛教圣地。虛云法師帶領僧人嚴守戒律,遵循百丈清規(guī)“一粥一飯,持午因時,一步一趨,悉守儀范。KBVVu國學網vy

1966年“文革”中,寺院被毀,僧眾遣散,虛云靈骨被拆,國寶慧能的肉身被拉到韶關游街,內臟被掏出。文革以后,被重新安葬,南華寺重建。1992年5月,南華寺隆重舉行了方丈升座儀式,佛源法師榮任南華寺方丈。KBVVu國學網vyy51897<

南華寺廟宇依山而建,殿堂在同一中軸線上,結構嚴密,主次分明。現(xiàn)在全寺面積約1.2萬平方米,殿宇建筑保留了中國古代建筑的風格,呈中軸線兩邊對稱布局。從正門進入,次是曹溪門、放生池、寶林門、天王殿、大雄寶殿、藏經閣、靈照塔、六祖殿、方丈室。現(xiàn)有建筑除靈照塔、六祖殿外,都是1934年后虛云和尚募化重修的。

南華寺有兩道山門:第一道山門稱曹溪門,又稱頭山門。山門后就是放生池。橢圓形放生池上,建立一座八角形、圓柱挑角、攢尖頂式五香亭。南華寺第二道山門稱寶林門,明嘉靖十三年(1534)建,清代及1912年重修,門聯(lián)是“東粵第一寶剎,南宗不二法門”,橫批是“寶林道場”。

南華寺第一道山門曹溪門

南華寺第一道山門寶林道場

鐘、鼓二樓相對,建于元大德五年(1301)。明清兩代及1933年均曾重修,樓分三層,歇山頂,檐角挑起,格子門窗,鐘樓頂層懸有宋代鑄造萬斤銅鐘。天王殿建于明成化十年(1474),清代重建,原為羅漢樓,后改為天王殿,殿正中供奉彌勒佛像,后面塑韋馱像,兩邊塑四大天王像。大雄寶殿建于元大德十年(1306),明清時及1934年重修。殿前有月臺,四周回廊,重檐歇山頂,飛檐飾坐獅,頂用雙魚吻,門窗為格子式。殿內正面塑三寶大佛像,每尊佛像高達8.31米,四壁羅漢彩塑多達500多個,皆為藝術珍品。大殿后為六祖殿,供奉著六祖慧能大師以及憨山大師和丹田祖師的真身。左右兩邊墻壁,還新鑲嵌了二十九塊石刻,上面按禪宗典籍的記述分別刻著南岳懷讓、百丈懷海、溈冊靈佑、仰山慧寂、臨濟義玄、去門文偃等二十九位慧能的繼席賢僧畫像。殿后有千人鍋,元代鑄造,高1.6米,口徑2.08米。唇外折,環(huán)底深腹。六祖殿為藏經閣,清康熙六年(1667)和1933年重修,兩層,四周辟廊,單檐歇山頂。在大雄寶殿里,寺后右面有一眼“卓錫泉”(俗稱九龍泉),泉水終年流涌不絕,清澈冰涼,傳說當年六祖慧能常在此浣洗袈裟,蘇軾曾為之作《卓錫泉銘》。泉的前面有九侏被稱為“植物活化石”的水松,其呈棵高達40多米,據專家考證,這是全世界最高的水松,樹齡超過500年。rtkwy國學網w38fng41國學網8國學網

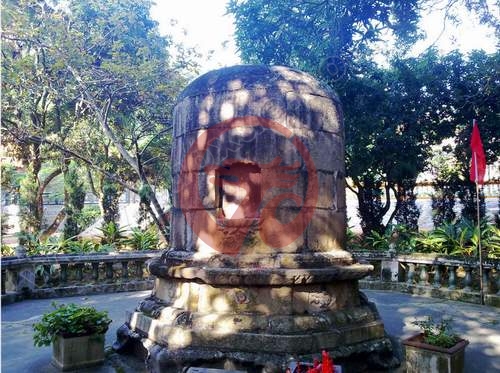

元代鑄造的千人鍋

南華寺現(xiàn)存六祖真身、唐元明代圣旨、御制金絲千佛袈裟、清代《大藏金》、鐵鑄觀音等國家一級保護文物三百多件。其中最具文物價值的則是六祖道場、慧能肉身和傳法袈裟。

六祖道場o_y國學網,mFGY:{國學網”d_2345nm,國學網 X_ahCVG*Xe12wb

慧能(638-713),俗姓盧,祖籍范陽(今河北省涿縣)。是中國禪宗的第六祖。其一生頗有傳奇性,為創(chuàng)立禪宗、傳播佛法,歷盡苦辛。他俗姓盧,先世河北范陽(今涿縣)人,其父謫官至嶺南新州(今廣東新興縣東),唐貞觀十二年(638)生慧能,遂為廣東新州人。慧能幼年喪父,后移南海,家境貧困,靠賣柴養(yǎng)母。有一天,能在市中,聞客店有人誦《金剛經》,頗有領會,便問此經何處得來,客人告以從黃梅東馮茂山弘忍禪師受持此經。他因之有尋師之志。高宗咸亨三年(672)到了黃梅東山。弘忍見著他即問:居士從何處來,欲求何物?慧能說:弟子是嶺南人,唯求作佛!弘忍說:你是嶺南人,又是獦獠(當時中原對南方少數(shù)民族的稱呼),如何堪作佛?!慧能說:人有南北,佛性豈有南北?和尚佛性與獦獠佛性無別;和尚能作佛,弟子當能作佛。弘忍遂命他隨眾勞動,在碓房舂米。慧能在碓房間踏碓八個月,當時東山禪眾達七百人。相傳弘忍有一天為了考驗大眾禪解的淺深,準備付以衣法,命各人作偈呈驗。時神秀為眾中上座,即作一偈云:“身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,莫使惹塵埃。”一時傳誦全寺。弘忍看后對大眾說:后世如能依此修行,亦得勝果,并勸大眾誦之。慧能在碓房間,聞僧誦這一偈,以為還不究竟,便改作一偈,請人寫在壁上。偈云:“菩提本無樹,明鏡亦非臺;本來無一物(這句是較通行的記載,敦煌本《壇經》此句作“佛性本清凈”),何處惹塵埃!”眾見此偈,皆甚驚異。弘忍見了,即于夜間,召慧能試以禪學造詣,傳與衣缽,因為慧能身份卑賤,其他有心爭奪繼承人之位的弟子肯定不服,必將加害慧能,所以弘忍讓慧能趕快返回南方,并且不到必要時不能顯露六祖身份。并即送他往九江渡口。臨別又叮囑他南去暫作隱晦,待時行化。幾大弟子知道傳位無望,非常惱怒,暗地里派人打聽慧能行蹤,伺機搶奪衣缽,但慧能住在神秀等人不熟悉的嶺南,他們也沒什么辦法。弘忍死后,神秀名義上繼承了掌門之位,形成了禪宗的“北宗”。rtkwy國學網w38fng41國學網8國學網

慧能回到廣東曹溪后,隱遁于四會、懷集(今廣西懷集縣)二縣間,過了十六年,至廣州法性寺(今廣州光孝寺);值印宗法師講《涅盤經》,因有二僧辯論風幡,一個說風動,一個說幡動,爭論不已。慧能便插口說:不是風動,也不是幡動,是你們的心動!大家聽了很為詫異。印宗便延他至上席,請問深義,慧能回答,言簡理當。印宗便問:久聞黃梅衣法南來,莫非就是行者?慧能便出示衣缽,印宗歡喜贊嘆,即集眾就法性寺菩提樹下為慧能剃發(fā)。又請名德智光律師等為他授具足戒(按法性寺即今廣州光孝寺。寺中有六祖瘞發(fā)塔、菩提樹、風幡堂、六祖殿諸古跡)。兩月后,慧能即于寺中菩提樹下,為大眾開示禪門,說般若波羅蜜法。o_y國學網,mFGY:{國學網”d_2345nm,國學網 X_ahCVG*Xe12wb

從此之后,慧能開始公開收徒傳教,不久,慧能辭眾歸曹溪寶林寺(今廣東曹溪南華寺),印宗與道俗千余人相送。那時,韶州刺史韋璩仰其道風,率同僚入山請慧能入城,于大梵寺講堂為眾說法,兼授無相戒。僧尼道俗集者千余人,形成了禪宗的“南宗”,與神秀的北宗分庭抗禮。門人法海編錄其法語,又加入后來的法語,即世所行《法寶壇經》(今世流通的《法寶壇經》有四本:一、敦煌本,二、惠昕本,三、德異本,四、宗寶本。參照本書“法寶壇經”條)。從此以后,慧能在曹溪寶林寺說法三十余年。其間,中宗曾請慧安、神秀二師于宮中供養(yǎng),并問禪法。二師皆說:南方有能禪師,密受忍大師衣法,可就彼問。神龍元年(705),中宗即遣內侍薛簡往曹溪召他入京。他以久處山林,年邁風疾,辭卻不去。薛簡懇請說法,將記錄帶回報命。中宗因贈摩納袈裟一領及絹五百匹以為供養(yǎng)。并命改稱寶林為中興寺,由韶州刺史重修,又給予法泉寺額,并以慧能新州故宅為國恩寺。延和元年(712)慧能回至新州小住,命門人建報恩塔。唐玄宗開元元年(713)圓寂于新州國恩寺,世壽七十六。弟子等就在那一年迎其遺體歸曹溪,真身一直保持至今。憲宗時(806—820)贈以大鑒禪師謚號,宋太宗又加謚為“大鑒真空禪師”,仁宗再加謚為“大鑒真空普覺禪師”; 神宗再加謚為“大鑒真空普覺圓明禪師”。rtkwy國學網w3

王維、柳宗元、劉禹錫等文學大家都先后為慧能撰寫過長篇碑文,以記述他的事跡。柳宗元為撰著名的《曹溪第六祖大鑒禪師碑并序》。元和十年(815)劉禹錫因曹溪僧道琳之請,又撰《曹溪大師第二碑》。門人法海編錄其法語為《六祖壇經》。o_y國學網,mFGY:{國學網”d_2345nm,國學網 X_ahCVG*Xe12wb

慧能是唐代著名的佛教改革者,中國禪宗的第六祖,也是禪宗實際上的創(chuàng)始人,中國歷史上屈指可數(shù)的偉大思想家。禪宗特重禪觀,不重教理,自稱教外別傳。以菩提達摩為初祖,下傳慧可、僧璨、道信、弘忍,弘忍之后分成南宗慧能,北宗神秀二派。北宗強調漸修,南宗主頓悟。弘忍圓寂后,北宗神秀大闡宗風于長安、洛陽。中唐以后,北宗漸趨衰落,而慧能的南宗經弟子神會等人的提倡,加上朝廷的支持,取得了禪宗的正統(tǒng)地位,因而成為中國佛教的主流,慧能也因而為成為禪宗實際上的創(chuàng)始人。南宗成為禪宗的正統(tǒng),并形成曹洞、云門、法眼、溈仰、臨濟五家。慧能實現(xiàn)了印度佛教中國化,玄學佛教生活化,貴族佛教平民化(都市佛教山林化),義理佛教實用化;是他對傳統(tǒng)佛教進行了重大改革,高揚“頓悟成佛”的大旗,恰似風行草偃,不但使得禪宗其他流派盡歸其宗,不但取代了國內佛教各派宗主地位,而且還傳播到國外。公元九世紀,傳入朝鮮;公元十二、三世紀,又傳入日本,并成為這些國家佛教的主流。此后,禪宗又自東亞傳至東南亞乃至歐美等國。而且,他所創(chuàng)立的禪法,幾乎成了漢傳佛教的代名詞。南華寺也因慧能在中國佛教史和哲學思想史上的崇高地位,吸引著許許多多的人們。現(xiàn)在每年都有大批國外的佛教徒前來南華寺朝拜祖庭。rtkwy國學網w38fng41國學網8國學網9677國學網wh+j

宋代大文學家蘇軾曾對南華寺表達深摯的向往之情:“水香知是曹溪口,眼凈同盾古佛衣,不向南華結香火,此身何處是真依?”南宋民族英雄,曾寫下”人生自古誰無死?留取丹心照汗青“”千古絕唱的文天祥,也寫下了《望南華》這樣真摯動人的詩篇:“北行近千里,迷復忘西東。行行至南華,匆匆如夢中。佛化知幾塵,患乃與我同。有形終歸滅,不滅惟真空。笑看曹溪水,門前坐松風。”到了近現(xiàn)代,許多著名的社會人士,也都紛紛慕名前來觀光游覽。rtkwy國學網w38fng41國學網8

1924年,孫中山在韶關發(fā)動第二次北伐時,政務,軍事極為繁忙之際,仍偕譚延闓、劉成禹、許世英等來過,并向寺廟捐贈了銀元囑咐要愛護寺廟里的一草一木,保護好文物,讓后人瞻仰。

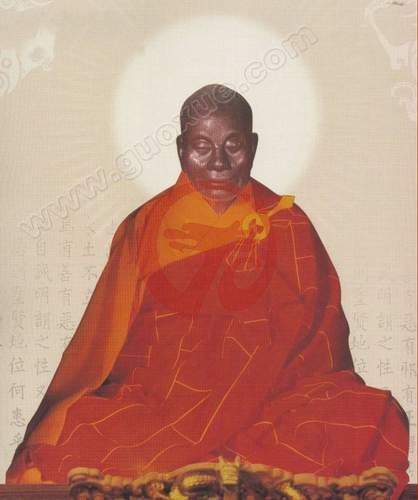

六祖慧能

六祖真身像o_y國學網,mFGY:{國學網”d_2345nm,國學網 X_ahCVG*Xe12wb

南華寺最珍貴的文物,是被稱作鎮(zhèn)山之寶的六祖真身像。六祖真身像供奉在六祖殿內。坐像通高80厘米,六祖結跏趺坐,腿足盤結在袈裟內,雙手疊置腹前作入定狀。頭部端正,面向前方,雙目閉合,面形清瘦,嘴唇稍厚,顴骨較高。從塑像中可以看出這位飽經風霜的高僧多思善辨的才智和自悟得道的超然氣質。據廣東省考古學家徐恒彬、韶關市博物館和南華寺僧人考證和研究,這座六祖造像的確是以六祖慧能的肉身為基礎,用中國獨特的造像方法——夾纻法塑造而成。這尊中國式的“木乃伊”是由慧能的弟子方辨塑造的。其方法是,在慧能圓寂前,身披袈裟,盡腿盤屈,打坐入定,不吃不喝,使體內營養(yǎng)和水分逐漸耗盡,最終坐化圓寂。然后將遺體放在兩個對蓋密封的大缸之中的木座上,座下有生石灰和木炭,座上有漏孔。經過相當時問后,內臟和遺體上的有機物質腐爛流滴到生石灰上,不斷產生熱氣,水份被吸干,遂變成坐式肉身干體。然后進行塑造,先“以香泥上之”,然后加布,再“以鐵葉、漆布固師頸”。由于方辨是慧能的弟子,不止一次為慧能塑過像,對他的音容相貌、氣質神態(tài)有深刻的了解,因此這尊塑像很成功的反映出慧能超脫的氣質和高僧的形象,成為流傳萬古的真身像。

如果說,慧能一生頗富傳奇色彩,死后的真身更是起伏跌宕:慧能圓寂之后,唐代宗就下詔賜六祖真身像為“國寶”,于本寺如法安置,專令僧眾親承宗旨者,嚴加守護,勿令遺墮”。唐憲宗元和十年(815)又下詔將安置六祖真身像的塔欽定為“靈照之塔”。北宋初年,塔毀于南漢殘兵戰(zhàn)火,但六祖真身像“為守塔僧保護,一無所損”。宋太宗建“太平興國之塔”,安供六祖真身像。元朝政府也兩次下圣旨,在南華寺內,“使臣不得下榻,不得索取鋪馬、祗應,不得征收地稅、商稅,不得搶奪寺院所屬土地、河流、人畜、園林、碾磨、店舍”。明憲宗成化十三年(1477),改木塔為磚塔,并造六祖殿,安置六祖真身像。因塔內和六祖殿等供奉真身像之處地勢較高,比較干燥,加上歷代王朝特殊的禮遇和僧人精心的保護,使這尊塑像經歷了廣千二百多年的歷史滄桑而保存下來,不僅具有杰出的藝術價值和文物價值,而且具有重要的歷史價值和科研價值。rtkwy國

六祖真身也歷遭劫難:慧能去世不久,即傳說有新羅人夜盜六祖真身首級,后因六祖頸部有鐵片保護,沒有得逞。日寇侵華時,南華寺來了幾個日本兵,隨行有醫(yī)生。他們懷疑真身是假的,要剖開來一看究竟。當日本人用手術刀,從六祖的背后剖開一個小洞,從小洞看進去,見骨骼、內臟俱完好無損,而且外部卻根本沒有保護措施。使這幾位日本兵和隨軍醫(yī)生嚇得頂禮膜拜,南華寺也得以免遭一劫。但在“史無前例的無產階級文化大革命”中,卻無法在逃劫難,而且是迄今為止最慘烈的一次,幾乎將慧能的真身幾乎毀滅。據當時寺院住持佛源老和尚后來回憶,當時一群紅衛(wèi)兵來南華寺“掃四舊”:“六祖真身被紅衛(wèi)兵用手推車推到韶關游行,說是壞蛋、是假的、騙人的,要燒掉。結果被人用鐵棒在背胸上打了碗口大的一個洞,將五臟六腹抓出來,丟在大佛殿。肋骨、脊梁骨丟滿一地,說是豬骨頭、狗骨頭,是假的。并在六祖頭上蓋個鐵缽,面上寫‘壞蛋’二字,放在大佛殿。原不準我們看,但我們仍偷偷跑去看了,心里難過得流淚,偷偷把六祖靈骨收拾起來,但沒有地方可藏。一者怕人知道;二者怕自己不知道哪天被打死。六祖的靈骨不能這么樣被丟掉啊!于是用一瓦盒上下蓋好,埋于九龍井后山的一棵大樹下,作好標記。并送信給香港圣一法師,要他來時用照相機把這個地方拍下來,以待太平時取出。丹田祖師的靈骨也同遭殘害,我也分別收斂。”(見《佛源老和尚法彙》)

佛源法師是重建南華寺的近代名僧虛云和尚虛云老和尚的弟子。南華寺中興于虛云,后來佛源又受虛云委托主持南華寺。1957年,佛源被打成“右派”并入獄,1961年出獄回到南華寺,但受管制、并被迫害導致一系列嚴重疾病,由于三叉神經被搞壞,影響咀嚼,數(shù)十年一直吃流質食物。文革中,南華寺的和尚們被迫還俗,但佛源等少數(shù)和尚寧死不還,為此挨了不少打罰。1979年,佛源獲平反,隨即奉調到北京中國佛學院主講律學,見到了明真、巨贊兩位法師,告知以六祖真身事,又向當時中國佛教協(xié)會會長趙樸初作了稟報。趙樸初一聽,大為震驚,趙樸初馬上寫信給當時廣東省委書記習仲勛,請他派員到南華寺處理此事。習仲勛接信,馬上派一位副省長去南華寺做工作,但當時的形勢是宗教政策尚未完全落實,南華寺方面不同意恢復供奉六祖。來人向南華寺方面?zhèn)鬟_習仲勛的原話:“同意要恢復,不同意也要恢復!”話說得擲地有聲,毫不含糊。南華寺方面只能聽命。趙樸初隨即又派佛源從北京趕回南華寺,協(xié)助處理這段歷史。在佛源老和尚的回憶錄中,一旦到文革中這段劫難,就激動不已:“如果不經文革浩劫,六祖真身絕不會受此損壞的,我作為六祖的兒孫,不知道為此哭了多少次、多少年!但那個年月,周圍每天都有人盯著我,誰敢露面哭泣。有的人只顧自己出風頭,管他六祖不六祖”;“六祖靈骨取出時,因入土已十多年,南方潮濕,肋骨已有霉變,但仍有條塊形。脊骨受潮更重,更不如入土時的形象。丹田祖師的靈骨就更不如從前了。我將二位祖師的靈骨捧回自己的屋中,用木炭火烘干抹凈,用一整塊檀香木將脊骨、肋骨一節(jié)節(jié)駁接在檀香木上,粘好之后,再如法放入真身內。外用綢布和漆封閉,并在檀香木上刻記,載明因果。六祖的腑臟已朽,只好烘干成末,與檀香末混合塑形,放置于六祖胸內。當時我嚎啕大哭,發(fā)誓要生生世世護持六祖真身。當年的情況難以想像,如果我知道我不會死的話,決不會把六祖、丹田的靈骨埋到后山,受此損壞。此事我亦未盡到保護之責,心里難受之極,只有今后更加細心愛護常住,舍身忘命也要保護好六祖。”(見《佛源老和尚法彙》)

六組殿慧能真身

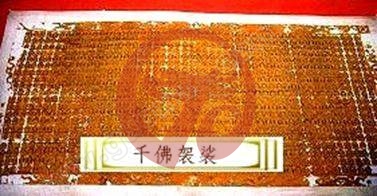

千佛袈裟j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##tyydmkuq

南華寺保存了許多珍貴的歷史文物一種。千佛袈裟是罕見的唐代傳世刺繡。長方形,長2.86米,寬1.46米,絹底呈現(xiàn)杏黃色。上面繡有一千個佛像,佛像全部為跏趺坐式,手式有入定、接引、說法、合拿等,口、鼻、眼和發(fā)髻清晰分明。針法是先用金線繡出形象,然后配以藍色、淺藍色、朱紅色、黃色絲線陪襯,再繡出藍色背光和光芒。四周是十二條形象生動的龍蛟。六祖慧能在生前就深得朝廷的恩寵,唐萬歲通天元年(公元696),女皇武則天曾為“表朕之精誠”,特地遣中書舍人賜給慧能水晶缽盂,磨衲袈裟、白氈等禮物,其詔書對慧能表達了十分尊崇的心情:“恨不赴陪下位,側奉聆音,傾求出離之源,高步妙峰之頂”。 據廣東省博物館家有關專家考證,此袈裟是唐中宗賜給六祖慧能法師的。rtkwy國學網w38fng41國學網8國

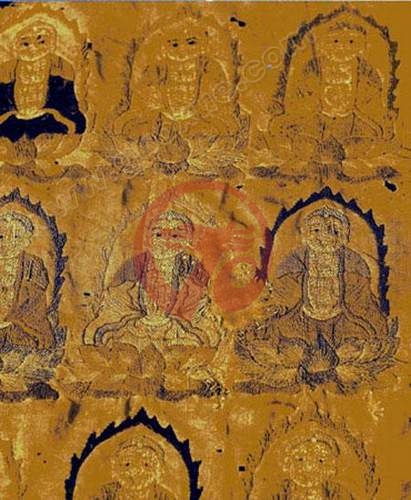

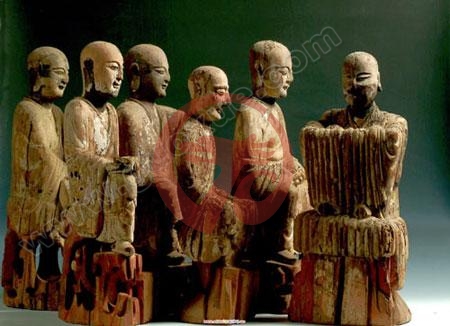

南華寺的歷史文物除千佛袈裟外,還有木雕五百羅漢造像,北齊昭帝皇建元年(560)的銅佛造像,唐代花緞襪,六祖墜腰石,唐代鐵質觀音像、天人像、釋迦牟尼像,明代四大天王木雕、清代五百羅漢瓷瓶、明代金書《華嚴經》殘卷等。現(xiàn)存碑刻則有宋朝秋鐫石的《六祖像碑》、明代《御制六祖壇經法寶序碑》及近代修繕廟宇的碑記等。其中木雕五百羅漢造像是我國現(xiàn)存唯一的宋代木雕五百羅漢群像。明朝時曾經重新涂飾過金光,清光緒年間,曾補雕過133尊被火燒毀的羅漢。1936年,虛云和尚主持修廟時,將大部分木雕羅漢藏在大雄寶殿里三尊高達15米大佛的腹中,直到1963年才被發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)存360尊,其中有133尊為清代補刻。有154尊羅漢像上刻有銘文。從銘文中可以看出,這五百羅漢像雕于北宋仁宗慶歷三年至八年(1043一1048),是“會首弟子”楊仁禧組織募化和雕造這批羅漢像的,捐造者有商人、手工業(yè)者、僧人和平民等,匠師有張續(xù)、蔡文贄、廖永昌、王保、郝璋等。每尊造像都是用整塊木坯雕成,通高49.5至58厘米,直徑23.5至28厘米,木料主要是柏木,少量為楠木、樟木或檀香木。每尊像由底座和坐像兩部分組成。這些羅漢造像形態(tài)自然,變化多樣,生動傳神,雕工洗煉,具有相當高的藝術研究價值,是十分珍貴的歷史文物。

宋代木雕五百羅漢

111、乳源縣云門寺 j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##tyydmkuqj4國學網56reioR國學網T7

位于廣東省乳源縣城東北六公里處的云門山慈悲峰下,是禪宗“一花五葉”之一的云門宗開宗道場。與曹溪南華寺、丹霞別傳寺是當今粵北地區(qū)三大正規(guī)寺院,都是六相惠能大師南宗頓悟的著名古剎,1983年被國務院定為全國漢族地區(qū)重點寺院。

云門寺

云門寺由五代時期的文偃禪師開創(chuàng)於後唐莊宗同光元年(923),距今已有1075年的歷史。初名“光泰禪院”,稍後改為“證真禪寺”。公元963年,南漢王劉長敕封文偃禪師為“大慈云匡圣弘明大師”,并賜“文銖衣”一件,同時將“證真禪寺”敕升為“大覺禪寺”。因該寺座落在云門山,故稱“云門山大覺禪寺”。南漢王劉龔又改名為“大覺禪寺”,一直沿用至今。因其地處云門山下,所以俗稱“云門寺”。456%QER國學網5Nwer國學網akO國學網#@HJV國學網BUsdrj>*b

文偃(864—949),俗姓張,姑蘇嘉興(今浙江)人。出家后到各地參學,初參睦州(浙江建德)道趴,后在福州象骨山雪峰廣福院參義存,獲得印可。文偃得義存印后,就來到韶州(今乳源縣)云門山,修復殘破的光泰禪院,開創(chuàng)了自成一系的云門宗。云門宗認為,萬事萬物,皆體現(xiàn)真如,皆有佛性。其說教方式獨特,被稱作“云門三句”。

據《五燈會元》卷15所載,云門宗祖文偃講道時指出:“我有三句語,示汝諸人。一句函蓋乾坤,一句截斷眾流,一句隨波逐浪。若辯得出,有參學分;若辯不出,長安路上輥輥地”。函蓋乾坤指的是天地萬物皆是真如所顯。佛性普出萬有;截斷眾流是指真理不可名說,參學者不能用語言把握真理,而應用內心頓悟;隨波逐浪是要求對參學者因機說法,隨機教化學人。文偃把云門三句叫作“云門劍”、“吹毛劍”,掌握了就能求得解脫。文偃駐錫大覺寺時,門下常有數(shù)百名僧侶從學,殿堂莊嚴,盛極一時。文偃入寂后,南漢王劉追封文偃為“慈云匡真大師”,改寺名為大覺禪寺,并奉迎真身到五羊城(廣州)宮中供養(yǎng)。禪宗六祖慧能圓寂后,嗣法弟子有湖南南岳懷讓和江西青原山行思兩個法系。到唐末五代間,南岳一系形成偽仰宗和臨濟宗,青原一系分出曹洞、云門、法眼三宗,合稱禪宗五家,又叫“一花五葉”。 云門宗的法嗣是:青原山行思一道悟一崇信一宣鑒一義存一文偃。云門宗在北宋時與臨濟家并盛,至南宋時衰微不傳。

據《韶州府志》記載,云門寺創(chuàng)建以后的一千多年間,歷代住持高僧在宋代有紹資,明代有了偈、法浩、法傳等。在各位高僧大德的住持下,云門寺經歷了多次的修葺和重建。

1943年,近代名僧虛云從廣東曹溪來到云門,見古寺年久失修,殘破不堪,但文偃祖師肉身猶存。就發(fā)愿重興云門宗祖庭。在李濟深、李漢魏、鄒洪等諸大居士的護持下,虛云法師從1943年至1951年,歷時10年,先后修建了殿堂樓閣300余楹,雕塑佛菩薩圣像100余尊,并安禪傳戒,演教弘宗,使梵宇重光,鐘鼓重鳴,宗風再振。據史料記載,虛云和尚一生中興六大名剎(福建鼓山涌泉寺、云南雞足山祝圣寺、缽孟峰迎禪寺、江西云居山真如寺、曲江南華寺、乳源云門山大覺禪寺)。456%

1953年,虛云和尚離開云門寺,告老移錫江西省云居山真如寺養(yǎng)病。虛云法師的入室弟子佛源繼任云門大覺寺方丈。文革期間,云門寺建遭到空前浩劫,佛像被毀,經書被焚,僧人被趕出山門,佛源等因不愿還俗而被責打。梵宇變成了五七干校,殿堂漸漸荒廢不堪。456%QER國學網5Nwer國學網akO國學網#@HJV國學網BUsdrj>*b

“文革”結束后,宗教政策得到落實,云門寺作為全國著名寺院和重點文物保護單位受到國家和政府的關注。在當?shù)卣块T和四眾弟子的一致敦請下,佛源大和尚從北京回到云門。1984年7月至1990年夏,在政府的支持和海內外信徒的資助下,住持佛源法師對云門大覺寺進行了大規(guī)模的維修,共維修改建2600多平方米。修復后的云門寺,主要建筑有天王殿、大雄寶殿、法堂、藏經樓、客堂、鐘樓、功德堂、鼓樓、伽藍殿、延壽堂、祖師殿、禪堂,共一百八十余楹,建筑面積7000多平方米,還新建了虛云和尚紀念堂、舍利塔、山門、佛經流通處、涼亭等,云門寺基本上恢復了舊日的規(guī)模。云門寺的建筑風格獨特,除放生池在寺前外,其余殿堂連成一體。山門內壁存有著名的南漢大寶元年(958)《大漢韶州云門光泰禪院故匡真大師實性銘并序》碑,大寶七年(公元964年)的《大漢韶州之云門山大覺禪寺云匡弘明大師碑銘并序》,這兩塊古碑刻距今一千多年,是國家重點保護的珍貴文物。大雄寶殿內三面壁上有用陶瓷燒成的大型彩瓷佛畫,生動地刻畫了18羅漢和24諸天的形象。

云門寺大雄寶殿陶瓷燒成的大型彩瓷佛畫

云門寺后山是著名的桂花潭風景區(qū)。幾十米的山崖上飛瀑直瀉深潭,潭的四周山坡上長滿桂花樹,八、九月間,滿山滿谷桂花飄香。云門大覺寺新修的山石碑坊高達12米。距寺半華里,有海會塔,周圍有殿堂房舍數(shù)十間,可容百人居住,現(xiàn)為女眾修學的場所。后山又新修了虛云和尚紀念堂及舍利塔,林泉幽勝,可供僧人閉關閱經之用。寺前有觀音山、桂花潭風景區(qū),有桂花潮、出米石、九仙巖、慈悲峰、鐵鼓山等山水名勝,流泉飛瀑,山巖嵯峨,桂花香溢,風光綺麗。456%QER國學網5Nw

112、肇慶市慶云寺

全國有四所著名的慶云寺:浦東慶云寺、肇慶慶云寺、泰興慶云寺、和泰寧慶云寺。肇慶慶云寺位于肇慶市東北18公里處的鼎湖山中部偏東的天溪山谷中,座西面東,因為山頂霧靄常繞,故稱慶云寺。韶關南華寺、潮州開光寺、廣州光孝寺并稱為嶺南四大名剎。1983年被國務院定為全國漢族重點寺院。456%QER國學網5Nwer國學網akO國學網#@HJV國學網BUs

慶云寺創(chuàng)建于明末崇禎年間(1633—1636)。明崇禎六年(1633),在犄和尚來到蓮花峰,視若佛地,于此結草為庵。因四周峰巒環(huán)抱,狀如蓮花瓣,取名蓮花庵。兩年后,棲壑大師應邀到蓮花庵當住待,并隨即大興土木,把緩坡削成七級,倚山勢構筑五層殿宇,計有大小殿堂100多間,建筑面積12000平方米,可見規(guī)模之宏大。寺宇建成后,棲壑大師見周圍霧靄裊裊,加之山頂有湖,“天將雨,湖先出云”,遂將蓮花庵易名為慶云寺,寺名一直沿用至今。光緒十九年(1893),慈禧太后六十壽辰時敕賜“萬壽慶云寺”匾和《龍藏經》,并對寺進行修葺。至清末有僧眾800人,成為肇慶第一大寺。456%QER國學

依山而建、殿宇重重的肇慶慶云寺

慶云寺依山而建,殿宇重重,樓堂深邃,建筑面積達1萬多平方米。按中軸線對稱布局,自下而上依次為:第一層韋陀殿,內設知客堂、云房,南有客堂、鼓樓;北有齋堂、鐘樓;第二層大雄寶殿,內設東土祖師殿、伽藍殿,三殿合而為一;第三層中正堂;第四層毗盧殿,南有藏經樓、七佛樓,北有睡佛樓、佛母樓;第五層塔殿,即原建之蓮花庵。

寺前第一級,是寬闊的平臺,放置有吉祥缸和塔式香爐;第二級以下,是一個百花爭艷斗麗的大花園,有桂花圩,菩提花雨、蘭苑花圃、方池印月。大雄寶殿是主體建筑,琉璃瓦面,魚珠脊頂,彩釉生動。殿內供奉釋迦牟尼、阿彌陀、彌勒三尊佛像。鐘樓上懸一口高約1.5米,直徑1.2米的大銅鐘,為清代咸豐年間鑄造。每日清晨僧人擊之,聲如雷震,山鳴谷應,余音久久不息。寺內還有一鐵鑄“千人鍋”,為清乾隆十一年(1746)造,深近1米,直徑為1.92米。這是清代慶云寺香火興盛的見證。慶云寺的回廊壁上,有清代詩人袁枚的詩句、諸慕貞的梅花圖、宋廣業(yè)百首梅花詩等碑刻。寺內有白茶花樹、桂樹。白茶花樹為1633年寺內僧人所植。冬季白茶花綴滿枝頭,清香四溢。慶云寺近日還新建了茶花閣、指月臺等建筑。白天憑閣遠望,只見西江從羚羊穿流而出,如玉帶蜿蜒東去,消失在天際。月夜憑欄遠眺,群峰隱約,樹影婆娑,懸泉噴石韻,明月掛枝頭。寺后,三寶峰儼如天然屏障,其余脈蜿蜒起伏,猶如行龍高昂峻秀,把慶云寺襯托得愈發(fā)神秀。

寺內,文物古跡甚豐,如舍利子、千人鑊、大銅鐘、白茶花樹、平南王大法座、《磧砂藏經》、百梅詩碑、梅花圖碑刻,慈禧太后的“敕賜萬壽慶云寺”牌匾等,都以其神奇的魅力,吸引著無數(shù)游客慶云寺環(huán)境優(yōu)雅。456%QER國學網5Nwer國

肇慶慶云寺三圣殿前的白茶花

113、潮陽縣靈山寺

又稱靈山護國禪寺,座落在廣東省汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)河隴村與歧北村山地之間的靈山山坡上。古剎背負青山,面對明湖,崗阜環(huán)抱,松篁聳翠,鳥語泉,環(huán)境清幽,向有“九龍八首,獅象對峙”之譽,在海外華僑及港澳同胞中有較大影響。1983年被國務院確定為漢族地區(qū)佛教全國重點寺院。456%QER國學網5Nwer國學網akO國學網#@HJV國學網BUsdr

“九龍八首,獅象對峙”的靈山寺

靈山寺由唐代僧人大顛法師創(chuàng)建于德宗貞元七年(791)創(chuàng)建。大顛,廣東潮陽人,法號寶通,自號大顛和尚,六祖慧能大師嫡傳第三代弟子。據《潮州志》載:代宗大歷年間,大顛禪師與藥山惟儼禪師一同在西山師事惠照禪師,受戒后,往南岳參謁石頭希遷禪師,大悟宗旨,得曹溪之法。唐貞元初年,入羅浮,云游潮州西幽嶺。見靈山林木茂密,山青水秀,大有地杰山靈之氣,于是大顛在此修建寺廟。由當?shù)鼐薷怀埓蠓蚝楣?名大丁)舍地捐資,助成善舉。經多年的努力,終于建成此寺。大顛將此寺比為西天的靈鷲嶺,故取名曰“靈山寺”。靈山寺在唐以后的歲月里,幾經興廢,終于形成一座占地700頃的潮汕第二名剎。只是在1966年的“文化大革命”中,佛教活動被迫停止,寺院改作農場。文革之后又作為佛教活動場所開放。在政府和海內外信徒的幫助下,這座千年古剎又修葺一新。在寺廟的中軸線上,依次分布著大山門、正門、觀音殿、韋馱殿、大雄寶殿、大顛祖堂和大顛禪師塔。兩側環(huán)繞著鐘樓、鼓樓、客堂、功德堂、念佛堂、伙房、僧舍等建筑,布局合理,錯落有致。今日靈山寺住持為寶根法師。456%QER國學網5Nwer國學網akO國學網#@HJV國學網BUsdrj>*b

寺內今有留衣亭、寫經臺、拔木塢、干叢果、祝圣碑、舌鏡塔、開善藏、白石槽名物景致,被稱為“靈山八景”。靈山寺成為海內名剎,不僅是由于歷史悠久,與韓愈和建寺住持大顛的交往關系極大當時。元和十四年,韓愈因反對憲宗佞佛,奉迎佛骨而上《論佛骨表》,五十二歲的韓愈由刑部郎中被貶為潮州刺史:“一封朝奏九重天,夕貶潮陽路八千”。在潮州,他結識了靈山寺高僧大顛。邀請大顛到潮州叩齒庵居住幾十日,兩人品茗論道,促膝長談,相得甚歡。韓愈離開潮州時,特地到靈山寺向大顛告別,并將自己的衣服留給大顛作紀念。大顛在此建“留衣亭”以寄懷念。流傳至今的“叩齒庵”、留衣亭以及相關碑記和詩文成了靈山寺最有華彩的樂章。456%QER國學網5Nwer國學網akO國學網#@HJV國學網BUsdrj>*b

扣齒庵

位于西平路南段道后巷,西鄰城南小學,原名大隱庵,創(chuàng)自唐朝,歷代有修建。1947年修建后稱“扣齒古寺”,并由兩廣監(jiān)察使劉侯武書匾。1987年至2003年由方丈釋宏生募巨資全面重建并擴建東院。456%QER國學網5Nwer國學網akO國學

據《潮州志》和佛教傳說,叩齒庵的得名源于韓愈與大顛的一段交往:某天,身為潮州事刺史的韓愈慕名來到來到靈山寺拜訪大顛,可大顛正在參禪入定,沒有理會韓愈的到來。韓愈便在一旁靜靜地等候。等了許久,也不見禪師有接見之意,心里便生出幾分不耐煩,想一走了之。侍者見此,便走到禪師身邊,用磬在禪師的耳邊敲了三下,并輕聲對禪師說:“先以定動,后以智拔。”韓愈聽到后知道大顛是故意以禪定來挫傷自己的傲氣,并且還要用智能點撥,所以他不如主動告辭,以免自討沒趣。韓愈回來后感到自己平時確有對佛教狂言漫語之舉,不由生出自責之情。過了幾天,韓愈再次來到靈山寺,想找大顛禪師請教。見面后他便客氣地問道:“請問和尚春秋多少”?禪師不急不緩地以手拈著念珠回答說:“會么?”韓愈不得其意,只得老實地說:“不會。”大顛和尚說:“晝夜—百八。”便不再理會韓愈。韓愈仍然不明白其中含意。第二天他再來請教,當他走到門口時,看到一位小沙彌,就上前問:“和尚春秋有多少?”小沙彌閉口不答,卻扣齒三下,韓愈如墜云霧中。當謁見大顛禪師,請求開示,禪師也同樣扣齒三下。韓愈方才若有所悟地說:“原來佛法無兩般,都是—樣的”。韓愈結識大顛后,盛贊“大顛頗聰明,識道理”,屢屢請他下山長談。大顛先都以“守山林,不入城廊”而婉拒,后見韓愈情深意篤,終于到潮州叩齒庵居住幾十日,常與韓愈品茗論道,促膝長談,使得韓愈對佛教有新的認識,并且有了向佛之心。以后韓愈從佛教觀點出發(fā),提出了“心性論”,這不能不說是大顛對他的影響。后人便將大顛居住的寺院稱為“叩齒庵”。456%QER國學網5Nw

韓愈在潮時,有封書信《與孟尚書書》,其中提到他與大顛的交往:“有一老僧號大顛,頗聰明,識道理。遠地無可語者,故自山召至州,留十數(shù)日”(《韓昌黎集》中國書店1983年版)。清人林大川《韓江記》也載:Wae4國學網QF*O{@!

“叩齒庵在城南書院左,即韓昌黎大顛至郡所住處也”。可見韓愈與大顛交往以及叩齒庵來歷皆與史有征。但說大顛折服了韓愈,使韓愈有了向佛之心,恐是佛教徒的一面之詞。韓愈從確立儒學正統(tǒng)地位和保證國家財賦出發(fā),終生反佛。他不僅在元和十四年寫了著名的《諫佛骨表》,而且在此之前的《上宰相書》中,也認為佛道學說是“妖淫諛佞儔張之說”。就在他與大顛交往時,也在上面說的那篇《與孟尚書書》明確表態(tài):“有人傳愈近稍信奉釋氏,此傳之者妄也”。韓愈反佛不但偏激,而且還有個別人很難做到的特點,就是當著好友和尚的面,也絕不說佛教一句好話:“佛法入中國,爾來七百年。齊民逃賦役,高士著幽禪。官吏不之制,紛紛聽其然。耕桑日失隸,朝署時遺賢”(《送靈師》);“浮屠西來何施為,擾擾四海爭奔馳。構樓架閣切星漢,夸雄斗麗止者誰”。(《送僧澄觀》)。所以,韓愈與大顛交往,可能有兩個原因:一是從一個學者的角度出發(fā),認為大顛通達明理,可以交往,也就是《與孟尚書書》對大顛的評價“頗聰明,識道理”。就像他在《送靈師》中一面批判寺院僧侶眾多使國家財賦受到影響,但同時又欣賞靈師的文學才華:“少小讀書史,早能綴文篇”。與大顛交往,還可以加上一個原因。當時潮州地處蠻荒,文化落后。韓愈匯處于文化孤獨和饑渴之中,更欲與“頗聰明,識道理”的人士交往。所以我認為:韓愈與僧人可以是朋友,但絕不會是同道;更不會為大顛折服,從而有“向佛之心”。宋代著名理學家周敦頤任廣東轉運判官時,曾游過叩齒庵,在大顛堂壁題有一首七絕云:“退之自謂如夫子,原道詆排佛老非。不識大顛何似者,數(shù)書珍重更留衣”。詩中認為韓愈很奇怪:一方面寫《原道》篇,“詆排佛老”,另一方面卻與大顛結下深厚友誼。實際上也是對佛教徒上述說法的否定。清代知名學者,邑人陳衍虞的題詩,則直接指出這個傳說是僧人的一廂情愿了:“踏破青煙陟峻臺,千里虹指凈纖埃;山僧錯會留衣意,十笏精藍傍廟開”。j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##tyydmk

今日汕頭大學圖書館“潮汕典籍”網載有韓愈離開潮州時,贈大顛禪師一首詩:“吏部文章日月光,平生忠義著南荒。肯因一轉山僧話,換卻從來鐵心腸”。這更是荒唐,從詩意來看,根本不是韓愈第一人稱所言。而是缺乏歷史常識:韓愈任潮州刺史前是刑部郎中;第二年春改任的是袁州刺史,九月召拜國子祭酒;直到穆宗即位的長慶二年(822)九月才轉任吏部侍郎,這才會有“吏部文章日月光”這一說。可嘆的是,中國佛教網、中國文學網以及眾多博客,皆以訛傳訛,轉引了這首“韓愈離開潮州時,贈大顛禪師一首詩”。

潮州叩齒庵

留衣亭

在潮陽市區(qū)西18公里,銅盂鎮(zhèn)靈山寺西側。元和十四年(819)正月,韓愈貶為潮州刺史,當年冬,即調任袁州刺史。離任前,贈衣給友人大顛。大顛建“留衣亭”以寄懷念。據清光緒《潮陽縣志》載:“留衣亭在靈山(靈山寺),昌黎移袁州時,別大顛,留衣于此。后人建亭于山麓,塑公遺像于亭中,今僅留遺址”。又載:“海陽鄭昌時有句云:‘亭下留衣陳法服,為招方外好歸來’”。Wae4國學網QF*O{@!J國學網*$#(:easuyb2國學網gvf4de國學網awubg

留衣亭及碑記至今尚存,但留移建于靈山寺右山門旁。小亭坐北向南,為雙瀉水四柱亭,瓦木結構,四周有石階、欄桿,周圍濃蔭蔽日。亭內有一匾額,題“留衣亭”三字。另有石碑一塊,記述重建亭經過。為潮陽市重點文物保護單位。Wae4

靈山寺山門前留衣亭

舌鏡塔

大顛禪師靈骨塔。據明朝隆慶《陽縣潮志》記載:載大顛93歲圓寂,葬在寺后。3年后移葬時,開墓見容貌如生,未敢妄動。唐末修塔時再視,僅余盆水與舌頭,故稱“舌塔”;宋至道年間,再修塔時,僅有古鏡一面,上有大顛之影,改名“舌鏡塔”。Wae4國學網QF*O{@!J國學網*$#(:easuyb2國學網gvf4de國學網awubg

舌鏡塔該塔保留唐塔鐘狀特色,四周有石刻花卉和動物花紋,典雅古樸。是廣東境內罕見的唐代墓塔,其建筑形式是仿照古印度的“宰堵波”建造。塔高2.8米,塔身直徑1.8米,由78塊花崗巖交砌而成。塔呈鐘形,上部為鐘形塔身,下為正八棱柱體塔座,塔基是用石板砌成正八邊形,渾然如一個覆地巨鐘。塔正面嵌著刻有“唐大顛祖師塔”六字墓碣。塔座邊沿樓刻的蓮花瓣紋依稀可辨,八方石板上鐫刻的龍、麟、獅、羆形象別具風格。飛龍體短,足大尾粗,張牙舞爪作戲寶狀,矯健有力,與現(xiàn)在龍的造型明顯不同。另外,單獅戲雙球、麟奔羆逐的姿態(tài)也各具特色。這些唐代石刻浮雕,是唐代石雕藝術的珍貴歷史資料大顛和尚。Wae4國學網QF*O{@!J國學網*$#(:easuyb2國學網gvf4de國學網awubg

大顛大師舌鏡塔

114、潮州開元寺

位于廣東省潮州市湘橋區(qū)開元路,是一座坐南朝北,四合院宮殿式的古建筑。為粵東地區(qū)第一古剎,有“百萬人家福地,三千世界叢林”之美譽,在海外僑胞及港澳同胞中有較大影響。1961年被確定為廣東省重點文物保護單位,1983年被國務院確定為全國漢族重點寺院。Wae4國學網QF*O{@!J國學網*$#(:easuyb2國學網gvf4de國學網awubg

潮州開元寺

開元寺始建于唐開元二十六年(738),前身為荔峰寺,由于唐玄宗下詔在全國各州皆要建開元寺,改名開元寺。元代改為“開元萬壽禪寺”,明代稱“開元鎮(zhèn)國禪寺”,又稱”鎮(zhèn)國開元禪寺”,加額“萬壽宮”,但“開元寺”名一直沿用至今。向為歷朝祝福君主、宣講官府律令之所。以地方寬敞、殿閣壯觀、圣像莊嚴、文物眾多、香火鼎盛而名聞遐邇。

潮州開元鎮(zhèn)國禪寺向為十方叢林,住持由僧眾推舉。清代乾隆元年(1735)禮請密因和尚任住持之後,改以曹洞法裔相承為住持。民國二十二年(1933)恢復十方選賢制,近數(shù)十年來,住持分別由臨濟、曹洞、黃檗宗法裔出任。1950年純信和尚被公推為住持,他曾發(fā)心代眾生受苦而焚去二指。在極左路線重壓下,為了保全開元寺,他上書中國佛教協(xié)會反映情況,使肉菜市場從寺中遷出,又帶領僧眾種田、辨醬油廠和柴炭門市部以自養(yǎng);整修殿宇、重塑天王像,在任十六年,諸多建樹。文化大革命期間被逐返鄉(xiāng)而逝。

開元寺始建時占地百畝,歷代滄桑,隆替不常,迄今尚存不足四十畝,建筑面積約2580平方米,南向,是一座宮殿式的四合院建筑群。現(xiàn)存建筑保留了唐代布局及宋、元、明、清歷代建筑風格。主要建筑有主要建筑有:金剛殿(既山門)、天王殿、大雄寶殿、藏經樓、觀音閣、地藏閣、香積櫥、方丈廳、知客堂、神農堂、梵天香界照壁以及石經幢、阿育王塔等。其主要殿閣均為木石材料,憑木榫緊密銜接,用龍頭斗拱迭起支撐,層層向上散開,最多達十一層,承受殿頂?shù)木薮髩毫Γ铐敒樗闹亻堋㈦p滴水,有鴟尾和雙龍奪寶裝飾,琉瓦彩甍丹墻,蔚為壯觀。經歷一千二百馀年地震、海潮、臺風、雷電、冰雹等自然災害,以及歷代戰(zhàn)亂、人為摧殘而又不斷修建,至今仍保持著唐宋宮殿式莊嚴肅穆的建筑風格。其中金剛殿面闊七間,進深四間,單檐歇山頂,為明代建筑。

寺內唐宋元明清民國歷代文物,經文革十年劫難,大量被毀,而所存仍然甚富:天王殿、大雄寶殿前四座石經幢,分別為5米8層、7米25層,由石雕構件迭砌而成,乃開元寺始建時所造,已歷一千二百馀年,雖石表嚴重剝蝕、圖象斑駁,但其線條明快、手法凝煉的雕刻如力士、覆蓮、雙龍奪寶等圖案以及《準提咒》、《尊勝咒》及梵文尚隱約可見。大雄寶殿前欄楯和殿前月臺圍欄78塊,分別雕刻“釋迦牟尼出家”、“白馬窬城”、“青山斷發(fā)”等佛教故事;珍禽異獸、奇花異草,觸目皆是。欄正中“佛日增輝,法輪常轉;皇風永扇,帝道遐昌”的石刻大欄板,每字如斗大,也是唐代佛教藝術文物。Wae4國學網QF

大殿內一座造型典雅精巧的紅銅香爐,爐沿鐫刻漢文“開元寺禪堂香爐一座永遠供奉三韓弟子任國祚”。(三韓是新羅、百濟、高句麓,即今之韓國與朝鮮),據傳為唐代來此參學的韓國僧人所贈。殿內東側懸掛著重三千馀斤、高1.7米,口沿105公分的大銅鐘,是宋代政和四年三月(1114年)潮州金剛經社鑄造供奉開元寺的,鐘面平滑,工藝精良,無砂眼鑄痕,歷數(shù)百年天天撞擊,至今仍音聲悠揚,完好如新。文物室中陳列著元代泰定二年(1325年)似隕石雕就的大香爐,六層圓形,高1.4米,重950斤,底層以八個獸頭作爐腳,第二層呈八棱形,分別雕刻八幅梅花鹿動物浮雕,三層、五層分別雕覆蓮瓣,巧妙銜接呈球狀的第四層金束腰,第六屠為爐體最上層,呈正圓形口沿,宣徑達84公分,口沿邊高18公分。上刻飛天圖紋浮雕,爐口陰刻銘文:“大元泰定二年,歲次乙丑二月八日奉政大夫連州知州兼農事徐震謹舍石香爐一座入於潮州路開元萬壽禪寺永充供養(yǎng)”。整座香爐設計獨特,線條流暢,素有“天上的材料,人間的工藝”之稱。大雄寶殿東側通廊齋堂前,懸掛著鑄於元代至正六年丙戌(1346年)的銅質大云版。上有銘文,工藝精美,經六百馀年風雨侵蝕,天天敲擊,仍完好如初。Wae4國學網QF*O{@!J

寺內還有一座金漆木雕千佛塔。為潮州明代的木雕精品,塔高六尺,呈六角形,計有七層,各層圖案變化多端,金瓦翹檐,各懸風鈴,門戶相望,欄循交錯,各層圓拱門之內,均刻佛像,門前則分別雕十八羅漢、二十四諸天神像,塔頂堅五層玲瓏剔透小塔。整座千佛塔,結構復雜,精雕細刻,有很高的工藝和文物價值,是古代廣東境內四座千佛塔之一。此外,尚有長九尺,高五尺,多層相迭,雕刻奇花瑞獸的金漆木雕大香案,上刻“萬歷七年歲次已卯季冬朔旦東莆陳妙月喜舍”。Wae4

藏經樓珍藏著清代乾隆年間《龍藏》一部,系當時年居八十高齡的開元寺方丈靜會法師餐風飲露,步霜踏雪,歷盡艱難險阻,跨越萬水千山,晉京所請,共7240卷,分裝在724函中,當年只印100部,迄今完整保存下來的已屈指可數(shù)。1987年國家文物局和國家出版署批準重印“龍藏”,因乾隆下詔撤毀部分經版和經書,致全書殘缺不全,為補齊全書,文物出版社派員走訪全國十多個省區(qū)尋找底本,以補缺損,最後在這里找到被乾隆毀版的四函經書,得以補版,足見其珍貴之極。寺中還有智誠法師抗日戰(zhàn)爭期間閉關三年刺舌血書寫的《大方廣佛華嚴經》一部,八十馀萬字,字字端楷,一絲不茍。時人贊曰:“三年般若心參透,一部華嚴血寫成。j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##tyydmkuq

十七、廣西

115、桂平縣洗石庵

坐落在桂平縣西山,又稱下寺。庵名“洗石”,乃取西山石多且奇,又有“身居瘴鄉(xiāng),粗莽唐突,”要讓瀑、雨、露、月、煙、潭不斷洗刷,才能玲瓏剔透,返樸歸真。該庵屬臨濟宗道場,也是全國為數(shù)不多的尼庵。 洗石庵是目前廣西保存最完整、最華美的寺廟之一,1983年國務院確定為漢族地區(qū)佛教全國重點寺廟。j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##

洗石庵始建于清順治三年(164年),康熙三十八年(1699年)建成,雍正、乾隆兩代都曾修葺,嘉慶十四年(1809)重建為現(xiàn)今規(guī)模。

洗石庵山門清朝的一副對聯(lián)

洗石庵建筑面積不大,庵寬24.6米,進深41.5米,占地面積1021平方米,依山構筑,自東南而西北,依次為山門、三帝殿、大雄寶殿。層次分明,玲瓏多姿。建筑風格獨特別致,屋頂、屋脊、殿內柱身、梁枋、頂柵、門窗花格等都十分精美,極富南方特色。j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##tyydmkuq

山門墻壁上嵌有清朝重新修整時刻的兩塊石碑,門兩旁石柱上刻有對聯(lián)一副:“天蘭俯江流到眼睛嵐歸爽氣,云山經雨洗奇石點頭也思靈”。

三帝殿供彌勒大佛、關公。大雄寶殿面闊3間,進深3間,臺梁式構架,硬山頂,脊飾回字紋雕花,黃琉璃瓦蓋。內塑觀音、地藏、文殊、普賢神像。經堂為三開間的樓房,屋頂為硬山重檐,覆金黃色琉璃瓦,樓下供佛像,上為方丈室。樓兩旁為半青閣、妙虛樓,精巧別致。經堂后有一小天井,在3米高的擋土墻正中塑著云龍一團,龍身金鱗熠熠發(fā)光,龍口清泉噴出,這就是寺中一景——龍?zhí)丁7鹛脼橐粚尤_間大殿,寬11.6米,進深11米,高9米,外檐柱為整條石柱,內金為紅漆木柱,下為寶瓶形石柱礎。屋面硬山,面覆金黃琉璃瓦,威嚴壯觀。

洗石庵四周風景優(yōu)美,名勝眾多。庵前有唐代建的李公祠,庵后有清朝建的龍華寺及李宗仁建的“飛閣”,還有乳泉,史隱洞等名勝。挺拔峻秀的西山古松巨榕,古木交柯,蔽日參天,泉水瀑布,風景優(yōu)美。,洗石庵四周風景優(yōu)美,名勝眾多,庵前有唐代建的李公祠,庵后勤部清朝建的龍華寺及李宗仁建的“飛閣”,還有乳泉,史隱洞等名勝。挺拔峻秀的西山古松巨榕,古木交柯,蔽日參天,泉水淙淙,瀑布飛泄,風景優(yōu)美。j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##tyydmk

洗石庵最有名望的住持是寬能法師(1895—1989)。她俗名龍六緯,祖籍廣西桂林市臨桂縣,青年時曾在北京民國大學經濟系學習,后從事教育和經濟管理工作。1920年開始鉆研佛學,1923年在上海玉佛寺出家,先后拜印光、圓演法師為師。1937年回廣西桂林市辦素餐館、居士林和夜校,弘揚佛法。1947年廣東曲江縣南華寺受具足戒,戒師虛云和尚賜名寬能,并將云門宗法脈傳給她,為云門宗第十三代,法號妙虛。寬能法師精通佛學,寫有《三乘教義》等著作。近代高僧圓瑛法師贈詩贊曰:“善根宿慧是前因,好似蓮花不染塵;失志保貞為佛苑,楷模巾幗有斯人”。1949年,應桂平佛教界的邀請,寬能任洗石庵住持,直到1989年圓寂,這位比丘尼在洗后庵住持達40年。1989年逝世,在火化骨灰中發(fā)現(xiàn)半透明晶體“舍利子”三顆遺存。據佛教《法苑珠林》一書記載:佛祖釋迦牟尼圓寂火化后有舍利子,爾后2500多年時間中,只有屈指可數(shù)的幾位高僧火化后有舍利子。而女尼火化后有舍利子,釋寬能老法師實為佛教史上第一人!

寬能法師舍利塔奠基儀式

參考資料:杜繼文《佛教史》、湯用彤《魏晉南北朝佛教》、薛林平《中國佛教建筑》、張馭寰《中國佛教寺院建筑講座》、曹昌治、羅哲文《中國古代建筑:佛教》、周維權《中國園林史》、陳友冰《《應用美學》、《文化專題電視系列片:中國寺廟》、互聯(lián)網j4國學網56reioR國學網T7th%國學網$#*$##tyydmkuq

陳友冰編寫