“雞”的歷史文化研究

動物似乎是在人類文化發軔之初便同步進入了我們的文化視野。春秋時期的孔子在勸他的弟子們讀《詩》時的理由就是它可以“多識鳥獸草木之名”。《詩經》開篇“關關雎鳩,在河之洲。”就有動物。而自《詩經》以來,在歷代文學家浩如煙海的作品中,被他們有意無意借用的動物,同樣浩如煙海。本文所涉及的“雞”是貼上了人類的標簽并有所特指的一類動物“符號”。本文在考量“雞”所賦予的文化內涵時,更多是從先前有關記載的文獻典籍中對“雞”文化層面的整理,之中有關史料的引述可能尚待進一步的考證,本文期待與同行交流共勉。

一“雞”字的發展演變歷史

從文字訓詁學來說,東漢許慎的《說文解字》中對“雞”字是這是樣說明的:“知時畜也。從隹(&’()),奚(*))聲。籀文從鳥”。———《說文解字》

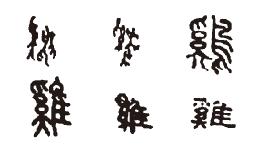

“雞”字的古文語音注解為:《廣韻》古奚切,平齊見,支部。“雞”字的形體演變:

現代的“雞”的寫法是現代簡化體的寫法。

漢字“雞”的意思:按《漢語大字典》的解釋,第一層意思為:雞,家禽,《荀子》書記載:“夫是之謂上愚,曾不如好相雞狗之可以為名也”。“雞”字也可引申為;雞啼聲,如聞雞起舞。第二層意思:小蟲名,一種小蟲,古人認為是由酒醋上的白霉所變成,明袁宏道《醉叟記》“諸小蠱浸漬杯中,如雞在醯,與酒俱盡”。

(古代籀文寫法)、(古時的寫法)

從“雞”字的構造學上說屬形聲字在古代由晉人張華所著的《禽經》成為我國最早的一部專門論述鳥的一部書,后來又出現了《續禽經》。

歷代文獻中有關“雞”的記述與出處:

矱者,小獸,主司時起居人。———《漢書?五行志》

食菽與矱。———《禮記?月令》

矱曰翰音。———《禮記?曲禮》

巽(xun)為矱。———《易?說卦傳》(巽在八卦中為代表風)

工商執矱。———《周禮?大宗伯》

雞犬相聞。———晉?陶淵明《桃花源記》

故人具雞黍。———唐?孟浩然《過故人莊》

雞棲于廳。———明?歸有光《項脊軒志》

北斗城頭北斗低,萬家夢破一聲雞———明?高啟《雞鳴歌》

二“雞”家養訓化的起源

從文物考古的資料看,一萬多年前的新石器時代西安半坡遺址中,發現有雞骨留存;五千多年前龍山文化遺址也曾發掘過陶雞;三門峽廟底溝居民點遺址中,已經發掘出有家雞的大、小腿骨和前臂骨。在長江流域的屈家嶺遺址(稍早于龍山文化階段,在今湖北京山),曾發掘有依照家雞仿制的陶雞,由此可以推斷飼養家雞當時已很普遍,雞已普遍進入了當時的人們社會生活中,并被人們利用為藝術品的對象。公元前16世紀至11世紀的殷商時代,甲骨文中已有“雞”字。

三千年前的《周禮.春官.雞人》有“雞人掌供雞牲,辯其物;大祭祀,夜呼且以警告百官”的記述,可以看出至遲在三千年前,雞已是人們生活中關系相當密切的一員。周朝《詩經》中講到雞已不止一處,其中以《雞鳴》篇“雞既鳴矣,朝即盈矣”的記載為最早(約公元前十一世紀)。戰國時還設有“雞人官”,專司祭祝。《晉書?祖逖傳》中有“聞雞起舞”的事。由上所述,可知雞的馴養并成為人們生活中的重要生產生活資料,在我國至少已有5000多年的歷史了。更重要的是,近年在河北武安縣磁山新石器時代早期文化遺址中,也發現了家雞的骨骼,這樣又把我國馴養家雞的歷史追溯到7000多年前。

關于家雞的起源,歐州有許多書中都說我國的家雞是由印度傳入的,這種說法最早見于達爾文的《動物和植物在家養下的變異》一書中,后人都受了他的影響。原來,他是根據我國明朝的《三才圖會》中“雞西方之物也”這句話錯誤地推斷出來的。其實,這句話是說雞在十二神(生肖)中屬酉,酉之方位為西,故稱之。

即使按我國古代文獻對“西方”的解釋,明朝時西方相對于中原文明來說也是指“蜀”、“荊”、“交址”等我國西北部地區及西東南地區,而并非單指印度。大概是達爾文對中國古文不太了解,所以產生了誤會。

三“雞”被賦予的文化內涵

雞,在古人眼里是個吉祥之物。婚喪祭祀,結義盟誓,除病祛邪,冠戴裝飾等都離不開雞。在民間,雞血一向被看做神圣的東西,尤其是大公雞的血。自古以來,“歃血為盟”,就是一種隆重的結義方式。所謂“歃血”,就是口涂動物鮮血,并含血喝下,以表忠誠。春秋戰國時風行結盟,參加的人就要喝血,當時主要是羊血。以后2000多年來,“歃血”一直存在,尤其是秘密結社的江湖兄弟,都要活殺大公雞,將血滴在酒內,一飲而盡。

古代,我們的祖先創造了運用十二生肖紀月:陰歷正月,寒冬未盡,冰天雪地,山野空曠,很少有動物活動,惟有老虎出沒山林覓食,虎的吼叫聲傳遍四野,人們把正月定為“虎月”;陰歷二月,春風送暖,大地復蘇,小草拱破地皮,綻露新綠,兔子此時開始活躍起來,人們稱二月為“兔月”;三月多霧,有了雷聲,神龍顯現,叫“龍月”;四月天暖,蟄蛇出洞,叫“蛇月”;五月草長,人歡馬叫,謂“馬月”;六月草茂,羊群遍野,稱“羊月”;七月樹茂,群猴出沒山間,稱“猴月”;八月中秋,殺雞飲酒,稱“雞月”;九月秋收,防盜要狗,叫“狗月”;十月秋涼,肥豬滿圈,稱“豬月”;十一月下雪,屋內多鼠,謂“鼠月”;十二月風寒,老牛歸棚,稱“牛月”。

有了十二生肖紀月,接著人們又創造了用十二生肖紀日。《北齊書?魏收傳》中記載:“正月初一為雞日,初二為狗日,初三為豬日,初四為羊日,初五為牛日,初六為馬日??”少數民族彝族紀日亦與動物相聯系,依次是虎日、兔日、龍日、馬日、羊日、猴日、雞日、狗日、豬日、鼠日、牛日。

古人崇雞,稱雞有“五德”:“頭戴冠者也;文也;足傅距(雄雞腳底后突出的利爪)者,武也;敵在前敢斗者,勇也;見食相呼者,仁也;守夜不歸者,信也。”以此會意,還可以給雞加上四德:覓食尋蟲無閑者,勤也;一顆一粒揀之者,儉也;吞糠咽草,不圖厚酬自求半飽者,廉也;雌則生蛋孵雛者,獻也。合謂之“九德”。雞為德禽,當之無愧。由此,雞也賦予人們許多文化內容:文人墨客將書齋稱作“雞窗”,“雞窗夜靜開書卷,魚檻春深展釣絲”是唐朝羅隱的詩句;“聞雞起舞”是人們十分熟悉的成語,有志之士借以激勵自己勤習文武,報效國家;“雄雞一唱天下白”的詩句,更有呼喚光明,令人振奮的氣概。雞,沒有鳳凰的高貴,沒有白鶴的雅致,所以在用雞構成的成語中,也有一些把雞當作卑賤、渺小的代稱:孟嘗君善用的“雞鳴狗盜”之徙,比喻技能微小;“雞蟲得失”說明細微而無關緊要;“雞犬升天”,等?文化領域的毀譽,不過是人們借題發揮,見“雞”行事,并不能表示雞的實際價值。

在我國封建王朝官員的服飾上就有用到雞的羽毛,從戰國時趙武靈王起,歷代帝王都用鹖鳥的尾羽裝飾武將的帽盔,稱為“冠”,用以激勵將士,直往赴斗,雖死不置。這種制度一直延續到清朝末年。清翎枝分藍翎和花翎兩種。藍翎為鹖羽所做,花翎為孔雀羽所做。花翎在清朝是一種辨等威、昭品秩的標志,非一般官員所能戴用;其作用是昭明等級、賞賜軍功,清代各帝都三令五申,既不能譖越本分妄戴,又不能隨意不戴,如有違反則嚴行參處;一般降職或革職留任的官員,仍可按其本任品級穿朝服,而被罰拔去花翎則是非同一般的嚴重處罰。花翎又分一眼,二眼,三眼,三眼最尊貴;所謂“眼”指的是孔雀翎上的眼狀的圓,一個圓圈就算做一眼。

藍翎是與花翎性質相同的一種冠飾,又稱為“染藍翎”,以染成蘭色的鹖鳥羽毛所作,無眼。賜予六品以下、在皇宮和王府當差的侍衛官員享戴,也可以賞賜建有軍功的低級軍官。鹖鳥生性好勇斗狠,至死不卻,武士冠上插鹖翎,能夠顯示武士的英勇,倒也貼切。(鹖鳥為鳥綱、雉科,亦稱角雞、褐馬雞。河北省小五臺山地區的農民叫它褐雞子。褐馬雞為我國特產珍稀鳥類,被列為國家一級保護動物。中國鳥類學會則把褐馬雞作為會標。山西省已將褐馬雞定為省鳥。褐馬雞在我國,除山西省呂梁山的關帝、管涔山林區少有分布外,河北省西北部小五臺山林區360多平方公里的范圍內,1987年調查僅有數百只, 目前約計有2000只左右。)

用雞羽毛做成的毽子,早在我國古代就已流行,踢毽子又叫“打雞”。從漢代發掘出的壁畫中就發現了早在漢代宮庭中踢毽子就已成為后宮中很流行的一種游戲。由此可見踢毽子是我國一項流傳很廣,有著悠久歷史的中國民間傳統的體育健身活動。踢毽子可以使腿、腳、臂、腕、手、眼等身體各部位得到鍛煉,經常進行這項活動,可以活動筋骨促進健康。在古都北京,踢毽子還有個富有詩意的名字———翔翎。在山西省的靈邱縣,踢毽子的活動卻頗為盛行,靈邱縣的踢毽子已經成為當地民間的一項傳統的體育活動。

而“雞”作為十二生肖之一,在我國民間有著很多的藝術表現形式,從最早的陶雞藝術品,到民間的剪紙藝術,到人們摹仿雞鳴以報時,到“雞”在神話中所賦予的“雞”神。人們賦予了“雞”一種吉祥美好的祝愿。

四“雞”的實際應用價值

雞渾身是寶。雞肉:味甘性溫,有溫中益氣,補精添髓,除熱毒,二便,下氣拔毒之功效。《隨息居飲食譜》記載:“雞肉補虛,暖胃,強盤骨,續絕傷,活血調經,拓癰疽,止崩帶,節小便頻數,主娩后贏。”中醫認為,凡有虛寒癥狀的人,都可食用雞肉,特別是虛勞過度、腹痛下痢、產后乳少、病后虛弱者,如食用雞肉,不但可以改善癥狀,而且可以滋補身體有利恢復健康。

雞肝:味甘苦、性溫。功能補肝腎明目,可治肝虛目境,小兒疽積等癥。雞血:味咸性平。功能祛風解毒、活血通絡、平肝養血。《本草綱目》參考雞血功用概括為:“熱血服之,治小兒下血及驚風,解丹毒,安神定志”。臨床上常用于目赤流淚、小兒驚風、癰疽瘡解、口面歪斜等癥。《本草綱目》曾指出:“雞者,稽也,能稽時也”,說明雞的生活是具有“時辰節律”的。雄雞之所以能定時啼鳴,是具有“生物鐘”的緣故。

縱觀動物在中國文化中的運用,它開闊了我們的視野,豐富了我們的想像,使我們的文化具有了無比的生動性和含蓄性,同時它也使我們的文化增加了更多的不言自明的會意色彩。