中華書局前總編輯傅璇琮逝世,早年著作影響一代唐史學人

中華書局前總編輯、著名中國古代文學研究名家傅璇琮先生因病于1月23日15時14分在北京去世,享年83歲。

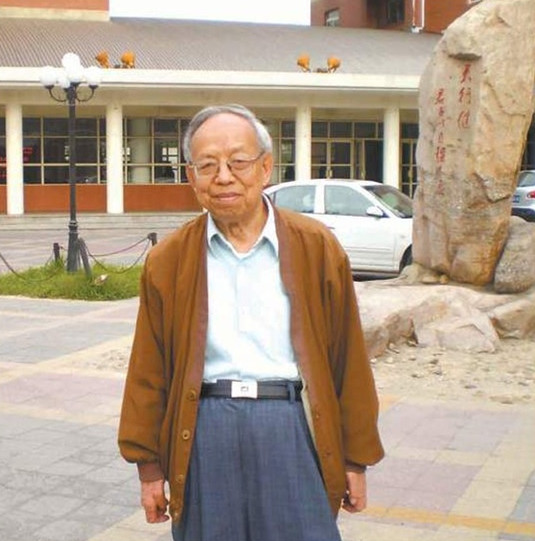

傅璇琮,1933年生,浙江寧波人。歷任中華書局總編輯、國家古籍整理出版規劃小組秘書長、中央文史館館員等。主要著作有《唐代詩人叢考》《李德裕年譜》《唐代科舉與文學》《唐詩論學叢稿》《唐人選唐詩新編》等。

傅璇琮先生

2015年底,傅璇琮先生的《唐代科舉與文學》與另外4部學術著作共獲華東師范大學第三屆思勉原創獎。傅先生時在病中,并未蒞臨上海的頒獎典禮,但他還是撰寫了書面獲獎感言。為此,復旦大學中文系教授陳尚君也發表了“傅先生著作獲獎點評”。

傅璇琮先生去世后,陳尚君教授接受澎湃新聞的采訪,簡單回顧了傅先生的學術成就。陳尚君認為,傅先生影響最大的書當屬1980年出版的《唐代詩人叢考》,這也是傅先生的第一部著作,“這本書改變了國內學者研究古代文學的習慣,影響了一代學者”。

“1950年代以來,我們比較多關注文學史上的一流作家,關注作家、作品論,關于二三流作家的著力點很少。關于作家生平,一般都是參考前人論述,對材料進行鋪排和羅列,而傅先生的研究是采取非常周密的文獻考訂方式。”

“傅先生的貢獻是一方面擴大了學術研究的視野,使我們看到了一流作家背后二三流的作家群體。在方法上,他更多強調了文獻和史學考訂對作品解讀的意義。而在作品解讀層面上,他也追求對于歷史真相的探究。”

例如,以前有一個很著名的故事叫“旗亭聽詩”,就是說王昌齡、高適、王之渙這三位詩人在一個音樂場所內聽歌女唱詩,他們互相比誰的詩入歌詞最多。而傅先生就通過考證認為這件事情是不可能發生的,而且故事中高適的詩是王之渙去世以后才寫的,這些都有確鑿的證據證明。

“傅先生早年遭遇曲折,后來是中華書局以編古代文學資料的方式將他留下,現在通行的《全唐詩》就是傅先生和王國維的次子王仲聞整理的,此外他還編過多種大作家的研究資料集。”陳尚君說。

陳尚君還談及傅先生作為一名中國古代文學研究者對于西方文藝理論的吸收,“他本來是一個很關注現當代文學、西方文學的文藝青年,對于法國社會學派,包括朗宋等人的論述都很有接受的興趣,非常重視丹納的《藝術哲學》。”

最后陳尚君表示他和傅先生在治學方向上可謂基本相同,比如在唐史研究的前輩學者里,最有成就的是陳寅恪和岑仲勉,“我覺得使我們受到更多影響的是岑仲勉,我們認為現在能看到的任何一部著作或作家記錄,都是有疑問的,都應該進行文獻的比較、解讀以后來加以辨析以尋求真相。所以對唐詩的研究,關注的就不是一般隨便閱讀后的感受,而是要將其還原到當時的歷史場景中去。”

“現在我們一般認為傅先生最重要的學術工作包括主編《續修四庫全書》《全宋詩》等等。他在1990年代以后準備編《中國古籍書目提要》,還一直想重新整理一部大家能夠信任的新版《全唐詩》,但這些工作都沒來得及完成。”陳尚君說。

此外,北京大學中國古代史研究中心研究員陸揚下午也在自己的微博上表示:“剛聽說傅璇琮先生仙逝,十分震驚!傅先生對于我們治唐史者而言,是真正的開拓者,特別對我個人的研究興趣,他的工作尤其重要。他前期的《唐代科舉與文學》無疑是名作,晚年用力唐翰林學士生平考辨,是晚近唐代文史著作中最具意義和功力的著作之一。”

北大歷史系教授陸揚說,“傅先生對于我們治唐史者而言,是真正的開拓者,特別對我個人的研究興趣,他的工作尤其重要。他前期的《唐代科舉與文學》無疑是名作,晚年用力唐翰林學士生平考辨,是晚近唐代文史著作中最具意義和功力的著作之一。傅先生其實也受西方學術啟發,比如丹納《藝術哲學》。”

而這里的這篇訪談,則呈現了傅先生和他那一代編輯在古籍整理方面的貢獻。曾經有人說過,上世紀五六十年代整理出版的古籍,是我國古籍整理出版的一個高峰。雖然從技術層面而言,那個時代與今天相比,未可稱為先進,但書名題簽、繪圖多出手工,富于人文氣息,裝幀設計自有一種樸素的韻味,引人喜愛。而從內容上來說,當時的古籍整理出版集中了一時俊彥,人物之盛,無與倫比。他們的工作,為后來的古籍整理出版立下了法則、奠定了方向。

本文原載2014年1月19日《東方早報·上海書評》,原標題為《傅璇琮、程毅中談五六十年代的古籍整理與出版》。

上世紀五六十年代的古籍整理出版情況,與以前相比,取得了什么進步?

傅璇琮:新中國古籍的整理與出版從上世紀五十年代起步,發展得很迅速,特別是1958年成立古籍整理出版規劃小組以后,古籍整理、出版工作走上了正軌,有了全面的安排和統一的部署。小組組長是齊燕銘先生,他那時還是國務院副秘書長,后來做了秘書長。古籍小組的成立,為古籍的整理與出版奠定了一個很好的基礎。小組成員并不多,才不到二十人,但都是第一流的學者:齊燕銘、葉圣陶、何其芳、吳晗、杜國庠、陳垣、陳寅恪、羅常培、范文瀾、鄭振鐸、金兆梓、金燦然、趙萬里、徐森玉、張元濟、馮友蘭、黃松齡、潘梓年、翦伯贊。齊燕銘先生是小組成員,兼任組長,鄭振鐸、翦伯贊、潘梓年三位分別兼任文學、歷史、哲學三個分組的召集人,各分組成員也都是當代著名學者。金燦然先生是當時中華書局的總編輯。這些學者都是國務院辦公室和中華書局聯系的。古籍小組成立之后,中華書局就變成了小組的一個專業辦公地點。

當時齊燕銘先生是怎么主持開展古籍整理出版工作的?

傅璇琮:在古籍整理方面,齊先生主要做了三件大事。

首先是抓規劃。1958年當年,在齊先生的領導下,文史哲三個小組分頭起草了《整理和出版古籍計劃草案》,草案分為文學部分、歷史部分、哲學部分三冊,文學部分三千三百八十三種,歷史部分兩千零九十五種,哲學部分一千三百一十三種。這份計劃在浩如煙海的古籍中選出幾千種,列出所采用的版本,是一份精選的目錄。

其次是抓重點項目。當時定下的一些重點項目,如“二十四史”、《資治通鑒》這些基本史籍的點校,《冊府元龜》《太平御覽》這些大型類書的影印,都給后來的古籍整理起到了示范性作用。1960年,齊先生與古籍小組成員經過反復醞釀討論,又制定了一份《三年至八年(1960—1967)整理出版古籍的重點規劃》(草案),這份草案列入古籍選題五百多種,根據讀者的不同,分為“干部和學生讀物”、“科學研究工作者和教學工作者的參考書”兩大類。前者又細分為“古籍讀本”、“古籍普及讀物”、“古籍今譯本和改寫本”,后者則分為“歷代名著”、“專題史料匯編”、“工具書”。他還提出影印一部分珍本、難于排印的少數有價值的古籍和有較高史料價值的近代報刊。

最后則是培養人才。中華書局與北京大學中文系溝通,設立了古典文獻專業,專門培養古籍整理的專業人才。熊國楨、沈錫麟都從這里畢業,一位成了中華書局的副總編輯,一位成了副總經理。新聞出版總署副署長楊牧之、高校古籍整理委員會主任安平秋,也都是那個時候從北大古典文獻專業畢業的。

齊先生當時是如何與古籍整理的學者溝通的?行事風格如何?

傅璇琮:我是1958年夏天從商務印書館調到中華書局的,那時候的中華書局可以說是直接在齊先生的領導下開展工作。當時中華書局的總經理兼總編輯金燦然先生常常就總體規劃和具體選題給齊先生寫信請示,齊先生要么回信答復,要么在中華書局送上的報告中批示。齊先生這個人,學問淵博,既尊重歷史,實事求是,又懂得變通,工作方法靈活。這里可以講幾件事情。第一件事情是,六十年代初中華書局打算出清人筆記《永憲錄》,發現有一段涉及臺灣問題,和《明通鑒》等書的提法是不同的。我們當時很猶豫,不知道是該照原書印呢,還是改動幾個字,于是向齊先生請示。為此,他特地寫了一封信來談臺灣沿革的問題。不長的一封信,征引了俞正燮《癸巳類稿》、黃宗羲《行朝錄》、顧祖禹《讀史方輿紀要》以及《明史》《明文在》這些書。最后他在報告上批示:“仍照原文付印,不必改字,無礙于事。”

第二件事是,1958年7月,中華書局想重印《王靜庵遺書》,向外界征求意見。有說原樣重印的,有說抽印《觀堂集林》《觀堂別集》兩種,刪去詩詞、壽序、墓志的,還有說刪去《靜庵文集》《苕華詞》《人間詞話》和有關戲曲的八種書的,理由是“觀點很不正確”。齊先生寫了一封信,具體談了他的意見,他說:目前應擇要印行,分輯出版,將來再陸續出全,舊社會有《王忠愨公遺書》,新中國反倒沒有這位大學者的全集,說不過去,文集中涉及政治的部分、詩詞部分,談不上有什么毒素,“此種資料書,不是青年讀物,以存真為好”。他還很幽默地寫了兩句:“以上意見也許類似保守,但從長遠看來可能正確。”現在回看,齊先生的遠見卓識是很值得佩服的。

第三件事很有意思,1963年的夏天,張舜徽先生來北京看病,他住在飯店,但是一天要五塊錢,實在太貴,于是他寫信給齊先生,說:“房金每日五元,以一教書之人,如何能負擔此數”,“甚盼執事轉告有關部門代找一招待所暫住,以解決食宿問題”。隨信附上了一份他已完成的著作目錄。齊先生當時并不認識張先生,但接到信后,馬上給他安排了教育部招待所住宿,還給金燦然先生寫了張條子說:“看著述目錄,是有學力的人,請你們聯系一下,具體了解。”中華書局隨即就派編輯去找張先生了。我也去見過他,后來他的《清人文集別錄》就是這樣在中華書局出版的。從這一點,可以看出齊先生是多么的有人情味,工作方法也是很靈活的。

除了您談到的這些重點項目之外,還有哪些比較有影響的古籍?

傅璇琮:在我的印象中,五六十年代是比較注重普及讀物的。人民文學出版社從五十年代開始,陸續推出“中國古典文學讀本叢書”,影響很大,錢鍾書先生的《宋詩選注》、余冠英先生的《詩經選》,都在這套書中,很受歡迎。這是當時的一個大項目。中華書局上海編輯所,也就是現在的上海古籍出版社,出了《中華活頁文選》,是很有名的古典文學普及讀物。中華書局也出了一套《中國歷史小叢書》,這是吳晗牽頭搞的,后來被批成大毒草,成了吳晗的罪狀之一,但當時的反響很好。

此外,我擔任編輯的一個項目也可以介紹一下。1959年、1960年,中華書局開始出《中國古典文學研究資料匯編》,一開始做的是唐朝的白居易和宋朝的陸游,后來在我的建議之下,陸續出了很多匯編。我自己做了《黃庭堅與江西詩派研究資料匯編》,受到不少關注。這也是很好的古典文學項目,一直到現在還在出書。

您當時所接觸的專家里面,有沒有名氣不大但實際做出了很大貢獻的?

傅璇琮:有兩位學者值得介紹。一位是王仲聞先生。他是王國維的次子,1959年進到中華書局工作,是中華聘請他來的。解放前,他在北京一個郵局工作,他所擔任的職務據說非參加國民黨不可,于是他入了國民黨。這樣一來,五十年代前期他就給戴上了一頂國民黨反動派的帽子。1957年以后,他又多了一頂右派帽子。金燦然先生非常注意專業人才,知道他學力深厚,讓他過來上班。南京唐圭璋先生輯錄整理了《全宋詞》,中華書局想出,委托王仲聞先生審讀,他提了不少審稿意見,水平很高。浙江夏承燾先生的《唐宋詞人年譜》要在中華出,王先生同樣提了不少很高明的意見。文學編輯室主任徐調孚先生請王先生重新點校一下《全唐詩》,出版意見由我來寫,最后署名“王全”,浙江話“璇”、“全”音近,這是徐先生代擬的。現在南京大學重新做《全唐詩》,很肯定中華出的這套書,其中王先生的貢獻是不小的。他的《讀詞識小》曾經請錢鍾書先生審稿,錢先生說這是本奇書,非常好。“文革”的時候,中華書局沒批斗他,但是王先生住的地方的紅衛兵斗他斗得很厲害,還抄了他的家,這本《讀詞識小》就遺失了,非常可惜。后來,王先生就自殺了。

另一位是陳乃乾先生。陳先生出身藏書世家,他在上海的時候,曾經和朋友合作,收了不少古籍珍本善本,傳說他后來調到北京,專門包了一節火車車廂給他運書。1958年,中華書局啟動“二十四史”的整理,其中《三國志》的點校工作就是他負責的,他時間抓得很緊,很快完成,1959年12月書就出版了。但他在中華書局的主要工作,還是主持古籍影印的大項目:《永樂大典》《冊府元龜》《文苑英華》《太平御覽》《四庫全書提要》,都是他編印的。我當時不過二十幾歲,是個年輕編輯,但陳先生很信任我,約我給影印本《史通》、他編的《清人考訂筆記》寫出版說明。陳先生這樣關心年輕人,提攜后進,讓我很感動。

您剛進中華書局,是在文學編輯室工作的。當時您所經歷的古籍出版工作是什么樣的?

程毅中:我是1958年12月提前分配到中華書局的,在文學組任助理編輯,編發文學古籍和有關古典文學論著的書稿。1959年夏天,組織交待下來任務,讓我編《海瑞集》。我當時有些奇怪,海瑞又不是文學家,這部集子為什么交給我來編呢?當時對海瑞,我也只是略有所知而已,因為我本來是學文學史的,對海瑞的了解,僅限于小說、戲曲里的清官形象,對作為歷史人物的海瑞一無所知。但自己動手編書,畢竟是一次很好的機會,我從中初步學會了古籍整理的基本方法,對后來的工作很有裨益。

現在看來,出《海瑞集》無疑是趨時的舉動,就因為毛主席講了一句共產黨人應該學習海瑞直言敢諫的精神,海瑞一下子熱得不得了。1959年4月份毛主席夸了海瑞。7月份就開廬山會議,批彭德懷了。吳晗1959年9月21日在《人民日報》發表的《論海瑞》,已經覺察形勢有了變化,專門在結尾批判了右傾機會主義,反對假冒海瑞。可是他最后還是未能幸免。出《海瑞集》對中華書局來說也是一個大問題。1962年12月,《海瑞集》出了以后,受到金燦然先生表揚,我當時還沾沾自喜。可到了批判《海瑞罷官》的時候,我就終日惴惴不安了。“文革”的時候,這更成了金先生的一大罪狀,說是配合彭德懷右傾翻案風,要害是罷官。其實最開始海瑞熱起來那個時候,強調的都是海瑞上萬言書,不是罷官。吳晗編的京劇劇本是《海瑞罷官》。

您所親歷的五六十年代的古籍出版情況是什么樣的?

程毅中:當時全國范圍內,只有三家古籍出版社:中華書局、中華書局上海編輯所,還有人民文學出版社里的一個古典文學部。1958年以前還有一個出版社叫文學古籍刊行社,也是人民文學出版社的一個副牌,也出了不少書,大部分是影印善本。但當時這三家出版社的編輯力量還不算強,古籍整理的條件也不十分好,約請的專家學者多忙于研究和授課,能夠答應的,交稿時間也很漫長。

在我的印象中,中華書局重點是抓總集,排印了《全唐詩》《全宋詞》《全漢三國晉南北朝詩》,影印了《全上古三代秦漢六朝文》《文苑英華》等。《全上古三代秦漢六朝文》雖然是影印的,但也初步做了整理加工,書頁上有校記,這是書上用鉛字打上去再照相的,還加了斷句。當時還有一個古籍出版社,這個出版社很小,但是一上馬就搞《資治通鑒》。所以《資治通鑒》第一版是1956年古籍出版社出的,后來古籍出版社合并入中華書局,中華1958年就是用古籍出版社的版子重新印的。那時候的紙型也沒辦法大改,可以作一部分挖改,但是不能增加字,因為一動行,就“牽一發而動全身”,整個書版都要跟著動。《資治通鑒》由十二位歷史學家標點,有顧頡剛、聶崇岐等第一流學者,當時抓得比較緊,一年就點好編出來了,但也有些問題。呂叔湘先生“文革”中靠邊站了,細讀《資治通鑒》作為消遣,從書中挑出了一兩千處標點錯誤,我們基本上照改了。前不久,《光明日報》上也發過辛德勇先生的文章,專談《資治通鑒》的問題。

雖然那個時期重點是抓總集,但也有一些別集。還有一些史料筆記,一些單行本比如《唐摭言》,五六十年代都出了。

程毅中:《唐摭言》最早是古典文學出版社出的三十二開的小本,后來很長時間沒有再出。大多是二十四史出完以后,作為補充史料來做的。

清代畢沅《續資治通鑒》也是很早出的。后來宋代李燾的《續資治通鑒長編》就比較晚了。這套書的缺點是一本一本地出,不是整套一起出,第一冊最后出,因為它有目錄。書只能一冊一冊賣,結果印數不一,賣的數量也不一,壓庫的情況不一樣,就浪費了,后來就等全了以后重新再印。我自己的也是不全的,后來要補也補不齊。那時候好幾套書是這么出的,結果造成浪費,《清史稿》也是如此。主要是周期慢,比如《續資治通鑒長編》三十多冊,前面二十多冊都壓在庫里,等到出齊又配不全,所以造成了浪費。“文革”結束后出版局主持制定了一個古典文學基本叢書規劃,由三個出版社分工合作,上海叫“中國古典文學叢書”,北京叫“中國古典文學基本叢書”。同時還定了十五個大作家,人民文學出版社承擔了好幾種,曹植、韓愈都歸他們,杜甫當時約了山東大學的蕭滌非,也是人民文學出版社做的,一直到現在都沒有出版。原因一是要求高,因為杜甫資料多,另一則是蕭先生去世以后就主要由首都師大的廖仲安先生負責。他事情多,一直拖到現在,現在山東大學好像把這個事情完成了,耗時將近四十年。我們也有這個問題,從實踐經驗來看,李一氓先生抓得比較好。他總結了經驗:一是抓重點,自己抓幾部大書;二是給必要的資助,他要了錢,分給教育部古籍整理工作委員會,主要整理工作在高等院校,就撥一筆錢給他們掌握,古籍整理小組掌握一部分;第三是依靠群體,“文革”以前有一個偏向,定了規劃以后找作者,作者的確是對口,但有各種情況,一是教學工作忙,一是年老體弱完不成任務。比如《屈原集》找的是金開誠先生,他圓滿地完成任務了。《陶淵明集》找了袁行霈先生,他是二十年磨一劍。《白居易集》找了顧學頡先生,顧先生原來是人民文學出版社的老編輯,但他年老體弱,最后去世了,中華書局又找了一位年輕的謝思煒,出了現在的《白居易集》。我個人的體會是,過去有時候強調找專家,但是專家不一定能保證完成任務,這是要有所改進的,另一方面,出版社只有三家,太少了一點。李一氓先生鼓勵地方也成立古籍出版社,原來怕亂出,集中到中央,后來就放權了,稿源就多起來了。

經手的書稿中,有哪些讓您印象深刻的?

程毅中:逯欽立先生的《先秦漢魏晉南北朝詩》是特別值得一說的。1959年3月的時候,中華書局得知逯先生有本《古詩紀補正》,當時他已經把其中《全漢詩》部分交給中華書局上海編輯部,準備出單行本。他的好幾位同學、同事,像任繼愈先生、張政烺先生都很推重他,就向他約了這本書。1962年11月逯先生和中華簽下稿約,1964年1月開始,他陸續把書稿寄了過來。我們讀了之后,覺得很好,但還是有些問題。那時以階級斗爭為綱,對帝王將相是格外敏感的,但逯先生總是把皇帝的詩放前頭,我們建議他按年代排。還有版本的問題,他原來以《古詩紀》作底本,拿其他集子校勘,我們感到有些詩是《古詩紀》不能覆蓋的,建議干脆重新來,把《古詩紀》作為一種材料。此外,還提了其他一些比較具體的校勘意見,逯先生很高興地根據我們的意見反復修訂。“文革”爆發后,稿子根本無法付印,只能留在中華書局,算是替逯先生保管,如果留在他自己手里,能不能保存,是很難說的。“文革”中期我從“五七干校”回來,他來信說要拿回去修改,改好再拿來,我又提了些意見和他商量,可是他心臟病突發去世了,此書頓時成了遺稿,有些問題也無從改起了。

到了1975年,鄧小平有一段時間主持國務院工作,抓生產,中華書局的業務那時由熊國禎先生負責,他說咱們也出點書吧,逯先生人去世了,稿子還是可以出的。我受熊先生委托去長春找了逯先生家屬商量。當時有兩個問題需要解決:一是有些問題因他去世不能修改,我們建議請他的同學同事幫他修改,二是逯先生家屬希望有稿費,“文革”中稿費是作為資產階級法權被廢除的。到粉碎“四人幫”以后,這書的出版終于可以落實了。因為我負責文學編輯室的行政工作,稿子交給許逸民先生全面負責,做了點小的修改、整理,書名改為《先秦漢魏晉南北朝詩》,就出版了。我們中華的出版工作是先抓總集,《全唐詩》《全宋詞》《全漢三國南北朝詩》這類是排印的,還沒有校勘記,逯先生這本書是做得比較好的,有詳細的校勘記。

“文革”時期的古籍出版,大概是什么情況,您能介紹一下嗎?

程毅中:“文革”之前,每一年都有各出版社推出不同種類的古籍;“文革”開始后,古籍出版就陷入了停頓狀態。古籍出版受政治的影響還是不小的。這方面的情況,可以翻翻《古籍整理圖書目錄1949-1991》。 1959年“反右傾”運動以后,到了1960年,全國出版的古籍就只剩七十六種了,1961年是六十七種,1962年一百三十四種,1963年一百三十七種,又多了起來。這幾年都還不錯,到1964年又不行了,“帝王將相,才子佳人”挨批,很多書不敢出,一下子少了很多。1964年就只有四十八種,到了1966年只有七種。我們中華的重點圖書是《文苑英華》,1966年還是出了,但是實際上沒有賣出多少。《全宋詞》1966年就排好印出來了,沒發行,“文革”以后才發行。1966年5月份“文革”開始,一直到1971年,除了一部《周書》,就出了一本章士釗的《柳文指要》。1971年因為毛澤東的意思,要抓二十四史,一部分專家又被借調到了中華書局。如張政烺、王仲犖、王鐘瀚、啟功等先生,由顧頡剛先生總其成。歷史編輯室的幾個人就是這樣從“五七干校”回來的,趙守儼先生當時就負責二十四史的整理工作。文學和哲學編輯室因為無事可做,有些人員就還在干校勞動。

《柳文指要》第一次拿來的時候,我們發現了一些問題。章士釗曾被魯迅罵過,在我們心目中是老右派,他的稿子是要特別警惕的,但毛澤東又和他是好朋友。這就比較難辦。第一次稿子是我的同事看的,提了點問題,向領導匯報。康生作了批示,大意是現在紙張很緊張,這本書又有想翻案的內容,不給他出。于是稿子被我們退了回去。后來章士釗送去給毛澤東看。毛看了上半部,說很好,還要看下半部。毛還寫信給康生。康生一看連毛澤東都點頭說好,書也就讓出了。稿子再拿來的時候,已經是1966年了,這次是我看的。章士釗的稿子,是一個字都不能動的,書里有不少亂聯系反修的內容。當然,技術性的問題也不是沒有,但我們心里都清楚這是上頭交下來的任務,也不敢輕易發。最后還是打了報告。文化部副部長石西民知道毛澤東支持此書出版,就批準了。批下來,我們就排校,等排校工作都做好了,已經到了1966年5月,“文革”開始,中華書局的造反派把總編輯都打倒了,《柳文指要》的出版自然也就擱置了。清樣擱下以后,章士釗拿回去,又作了一些修改,“文革”期間紅衛兵上他家抄家,他還拿出毛澤東的信當護身符,把紅衛兵擋在了門外。到了1971年,周總理說這書要給章老出,因為毛主席肯定他。那時我還在在“五七干校”。章士釗知道稿子是我們文學組組長徐調孚從楊東莼那里拿的,就指名要徐調孚給他做責任編輯,徐先生已經退休了,本來家都搬走了,這下子就給硬留在了北京。徐先生的夫人當時已經去世,兒子在四川,他一個人留了下來。1973年我從干校回來,出了幾本中央交辦的書。到了1974年,全國出版的古籍增加到了二十二種,1975年漲到了二十九種。古籍出版進一步的繁榮,要等到“文革”以后了。

當時古籍整理的人才是怎么培養的?您接觸的哪些專家讓您留下了深刻印象?

程毅中:五十年代末,為點校整理二十四史,不少學者被調到了中華書局。比如,楊伯峻先生是特別從蘭州大學調來的,宋云彬先生是從杭州調來的,傅振倫先生則是從中國歷史博物館調來的。有一位老先生叫孫人和,他也是老專家,起先在中央文史研究館,然后再到中華書局,主要是做顧問。北京大學的古典文獻專業1958、1959年開始招生,五年制,1964、1965、66年畢業,我們的主力都是那三屆畢業生,中華搞二十四史大部分都是這些人。那時在那些專家老先生的帶領下做了不少工作,學到了不少知識,成了中華書局的骨干力量。

那那時候周振甫先生是青年出版社的編輯,因為開明書店合并到青年出版社,我們要把他調過來,那邊不放。徐調孚先生和他關系很好,他們是同鄉,他就和青年出版社商量,幫中華看稿子。一直到文化大革命抓二十四史,把他調來做校點工作,就留在中華了,文革以后就明確調了過來。他在開明書店的時候就是錢鍾書先生的責任編輯,到了中華繼續負責看錢先生的書稿。周先生對青年熱心指導,是我們編輯的楷模。

王仲聞先生也讓我印象深刻。我的同事沈玉成先生寫過紀念他的文章,說他之于王國維是“唐臨晉帖,元翻宋本”。沈先生單身,王先生就住中華書局,兩人晚上經常聊天,比較熟悉。王先生是中華書局文學編輯室的編外人員,開頭一個月給他六十塊,后來提到八十塊。別人一直當他右派,他自己也這么以為。但人民文學出版社的彌松頤先生告訴我,他去公安局查過檔案,檔案里并沒有王先生是右派的記載。