|

|

|---|

|

|

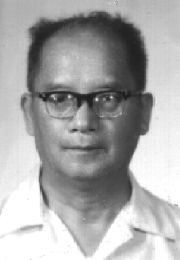

老驥伏櫪志在千里 ——訪歷史地理學家譚其驤院士(1911—1992) |

|||||||||||

長城專家 |

■肖笑 馬湘泳 |

|||||||||||

|

譚其驤(1911.02.25—1992.08.28) 字季龍、筆名禾子,浙江嘉善人。1930年畢業(yè)于暨南大學歷史系,1932年畢業(yè)于燕京大學研究生院。1950年起在復旦大學任教,建立了中國歷史地理研究室,后升級為研究所,歷任歷史系主任、歷史地理研究所主任,校務委員會委員。當選為第三、四、五屆全國人大代表,上海市第八屆政協(xié)委員。1981年當選為中國科學院地學部委員,長期從事中國歷史地理、中國史研究和中國歷史地圖的繪編。主編《中國自然地理、歷史自然地理》等,《中國歷史地圖集》1986年獲上海市(1979-1985年)哲學社會科學特等獎。 《中國歷史地圖集》的問世,引起了國內外有關學術界的關注。我們帶著敬慕的心情,在1986年9月的一個雨后初霧的星期天,專程到上海采訪了這本圖集的主編譚其驤先生。 路漫漫 我們的談話,是從譚先生的往事回憶開始的。譚其驤教授是浙江嘉興人。1926年他只有16歲,就已在上海的上海大學和暨南大學讀書。畢業(yè)后,他考進了北平燕京大學研究生院,成為顧頡剛先生的研究生。顧先生的嚴謹治學和虛懷若谷的精神,給譚其驤樹立了做人的榜樣,更重要的是, |

|||||||||||

從這個時候起,他就對歷史地理學發(fā)生了濃厚的興趣,為做研究工作打下了良好的基礎。1933年起,他先后在輔仁大學、燕京大學和清華大學等校任教,其間于1934年,與顧頡剛先生一起發(fā)起了組織“禹貢學會”,并創(chuàng)辦了《禹貢》半月刊。這個學會日漸成為國內很活躍的一個學術團體,對當時學術界的影響很大,從而使我國的歷史地理研究逐步開展,并促成歷史地理這個學科的成長。1940年,他赴貴州任浙江大學副教授、教授。1950年至今歷任復旦大學歷史系主任、中國歷史地理研究所所長,中國科學院學部委員、《國家地圖集的歷史地圖集》總編,《歷史大辭典》編委會主任和《歷史地理》雜志主編。 譚先生在任教期間,教過中國通史、魏晉南北朝史、隋唐五代史、中國史學史、中國文化史、中國地理等課,其中,教得最好的一門課是中國歷史地理。他發(fā)表了數(shù)十篇學術價值很高的論文,如“湖南人由來考”、“永嘉喪亂后之民族遷徙”等,從1950年起由他主編的《中國歷史地圖集》,是國內外學術界公認的權威性著作。此外,他還主編了《歷史自然地理》專著,也得到了好評。 譚先生在執(zhí)教的50多年中,培養(yǎng)了一批歷史地理專門人才,有的已成為目前中國歷史地理學界的知名學者。 在回顧一生所走過的道路后,譚先生很有風趣地說:“我的經(jīng)歷很簡單,讀書,然后教書,沒有像其他老先生那樣生活道路坎坷。”是的,先生的一生與書結下了不解之緣,他把自己無私地奉獻給了歷史地理學,為發(fā)展歷史地理學作出了杰出的成就。 懷疑—獨創(chuàng) 我們的談話又轉向如何看待前人的成就與自己的創(chuàng)見這一問題。譚先生深有感觸地說:“如果說我?guī)资陙矶嗌偃〉昧艘稽c成就的話,從自己方面來說,重要的一條是不迷信。”確實,這是先生的肺腑之言,在漫長的學術生涯中,他是這樣說的,也是這樣做的。 在燕京大學歷史系當研究生時,他選修了顧頡剛先生的“尚書研究”一課。顧先生講的《尚書·堯典》篇時,認為其寫作時代應在西漢武帝之后,一條重要的論據(jù)是,《堯典》里說虞舜時“肇+有=州”,而先秦著作稱述上古州制,只有九分制,沒有十二分制的。到漢武帝時置十三制史部,其中十二部都以某州為名,自此始有十二州,所以《堯典》的十二州應是襲自漢武帝時的制度。譚先生覺得顧先生在講義里所列舉的十三部,不是西漢的制度。為了獲得確切的理論根據(jù),他查閱了《漢書》、《后漢書》、《晉書》等有關篇章,并把自己的看法寫信告訴顧先生。顧先生對譚其驤能大膽地提出自己的見解表示贊賞。 再如對于黃河在東漢以后何以出現(xiàn)長期安流的局面一問題,歷來的看法是歸功于王景治河,從來沒有人提出過異議。對此,譚先生卻表示了懷疑,在當時治河工程質量不可能提高的條件下,王景治河為何能收到如此長期的效益?自元至明清,治河名臣輩出,為什么都收不到同樣的效果?帶著一連串對前人、對權威的懷疑,他撇開治河工程,從黃河本身尋找原因,經(jīng)過艱苦的探索,他找到了導致黃河泛濫的主要原因是來自中游的泥沙,于是,東漢以后黃河長期安流的根本原因也就找到了。他認為,在東漢以后的幾個世紀中,該地區(qū)成為牧區(qū)或半牧區(qū)、半農(nóng)區(qū)、天然植被得到恢復,水土流失得到控制,是黃河長期安流的原因所在。1962年,他發(fā)表了“何以黃河在東漢以后會出現(xiàn)一個長期安流的局面”一文,論證了上述的觀點。解放以來,黃河中游盲目開墾造成的嚴重后果,從實際上也證明了這一論文的正確性。譚先生在這篇文章中所揭示的事實,正被人們作為歷史的經(jīng)驗在吸取。 對于不迷信前人,不迷信權威,不迷信舊說這一點,譚先生是堅定不移的。他說:“我寫的文章不多,發(fā)表的更少,除了由于才力駑鈍外,也還由于不想拾人牙慧,或舊酒新裝,即使不能前無古人,至少也要于舊說有所補益。” “我只求真理” 譚先生治學的嚴謹表現(xiàn)在早年對專業(yè)的選擇上。為了究竟作怎樣的選擇,他曾寢食不安地反復思考好幾天。他認為自己形象思維能力較差,而邏輯思維的能力卻比較強,所以學歷史特別側重于搞考證就相當合適。于是,他從社會學系轉到中文系,又轉到外文系,最后才定下歷史系。這并不是所謂的見異思遷,而是基于這樣一個嚴肅的思考:我要從事的專業(yè),必須與自己的興趣、愛好、天賦、性格等相符,這樣才能鍥而不舍,終身以之。這一信念促使譚先生雖75歲高齡,還在歷史地理學這片土地上辛勤地耕耘。 搞歷史地理,是一項很艱苦的工作。這不僅需要熟讀大量古代的有關典籍,還需要作大量的野外考察。幾十年來,他把《漢書·地理志》幾乎翻爛了,楊氏《水經(jīng)注圖》雖是新買的一本,也被翻得中縫破裂。他曾去天山南北、跋涉中原各省,考察長江水系和黃河古道。對于1500多個漢縣,譚先生大部分都能記得它們屬于哪個郡縣和地理位置。他甚至從業(yè)余消遣——讀筆記小說中,捕捉到許多有關信息。 譚先生從不拿學問做名利的敲門磚,更不去迎合時尚。他認為求真、求實是做學問的基本,一個人如果只知迎合“當前需要什么”,那就無法求到真學問,其專業(yè)也無以為繼了。他在現(xiàn)實生活中,沒有因一時的厚今薄古而不敢講古代史,也不因為評法批儒而違反歷史真實地而大捧法家。譚先生激動地說:“我為求真,不在乎是否得罪權貴。”接著他又語重心長地說:“我勸任何想要真正取得一點成就的人,還是專心致力于你的專業(yè),不要去寫應時文章為好。”這就是譚先生對后學的殷切希望。 衣帶漸寬終不悔 譚其驤先生最輝煌的成就,首推8巨冊的《中國歷史地圖集》。專家們用“前所未有”4個字來形容這部卷帙浩繁,內容詳密的圖集。這的確是一部劃時代的、氣魄宏偉的、有很高學術價值和實用意義的巨著。胡喬木同志認為圖集的編纂是“解放以后,史學界最有成績的工作之一”,“是非常了不起的工作”。1983年美國總統(tǒng)里根來復旦大學訪問時,圖集被作為校禮贈送。1984年6月,上海市政府發(fā)布嘉獎令,授予圖集“高校文科科研成果特等獎”,認為這是我國歷史地圖學術研究方面的一本重要著作,是歷史學、地理學和其他有關學科的工具書。 《中國歷史地圖集》共8冊,它以歷史文獻資料為主,吸取了迄今已發(fā)展的考古研究成果,收錄了石器時代的重要文化遺址,自商周至清代全部可考的縣級和縣級以上的行政單位,邊區(qū)不設政區(qū)地帶的部族分布和其他各種地區(qū)名、居民點,還包括主要的山峰、河流、長城、海岸線、島嶼等。除中原王朝外,還包括了少數(shù)民族在邊疆地區(qū)建立的大小政權。 要編纂一部《中國歷史地圖集》,任務是相當艱巨的。從1950年起至到出版發(fā)行,經(jīng)歷了30年的漫長歲月,其間幾經(jīng)周折和動蕩,譚先生在這些年中耗費了大量的心血,克服了重重困難,進行著辛勤的勞動,他雖因中風而半身不遂好幾年,然而他懷著對事業(yè)的追求,以頑強的意志帶著有病的身子,堅持工作,嚴肅認真地對圖集進行修訂、補充和定稿,終于使這本圖集得以問世。面對這厚厚的圖集,先生感到那樣的欣慰和喜悅。但他并沒有把功勞歸于自己,他說:“一切為圖集作出貢獻的同志都應該享受這份光榮。” 在我們談話進行的始終,先生時而站起來,拄著拐杖,走到書架旁查找著什么……。這里是知識的海洋,幾十年來,他不知疲倦地從這里吸取新鮮的血液,不停地學習、工作著。 老驥伏櫪,志在千里。譚先生并沒有滿足于已獲得巨大成功的地圖集,他還雄心勃勃地想在有生之年,寫成一本《中國歷史地理概論》;計劃組織力量,重寫《水經(jīng)注疏》;重繪《水經(jīng)注圖》;他還準備整理幾部古代著名的地理著作;他打算……說到這里,譚先生笑了,他說:“這樣的計劃對一個年過70歲的老人來說,也許過于龐大,但我有決心,也完全有信心予以實現(xiàn)。”望著充滿自信心和決心的譚先生,我們深知,這不是一個童話。 簡歷與生平 1911年2月25日,生于遼寧省沈陽市(籍貫浙江嘉興)。 1926年—1932年,進上海大學社會系;1927年,轉入上海暨南開大學中文系;次年轉入外文系,旋轉歷史系,1930年畢業(yè);同年進入北平燕京大學研究院,師從顧頡剛先生,1932年畢業(yè),獲碩士學位。 1932年—1935年,1932年春任北平圖書館員、輔仁大學兼任講師,后又兼燕京大學、北京大學講師。1935年在廣州學海書院任導師,次年仍回北平,先后在燕京、清華大學任教。 1940年初至貴州浙江大學史地系任副教授、教授。 1950年至今,擔任復旦大學教授、歷史系主任、中國歷史地理研究所所長。 1980年,當選為中國科學院地學部委員(院士)。 譚其驤主編的《中國歷史地圖集》開始于1955年重編改繪,楊守敬《歷代輿地圖》,初稿完成于1974年,后陸續(xù)內部發(fā)行。1980年起修訂,1982年起公開出版,至1988年出齊。這是我國歷史地理學最重大的一項成果,也是他最杰出的貢獻。 這部空前巨著共8冊、20個圖組、304幅地圖,收錄了清代以前全部可考的縣級和縣級以上的行政單位、主要居民點、部族名以及河流、湖泊、山脈、山峰、運河、長城、關隘、海洋、島嶼等約7萬余地名。除歷代中原王朝外,還包括在歷史中國范圍內各民族所建立的政權和活動區(qū)域。《圖集》以歷史文獻資料為主要依據(jù),吸取了已發(fā)表的考古學、地理學、民族學等相關學科的成果,以其內容之完備、考訂之精審、繪制之準確贏得了國內外學術界的高度評價,被公認為同類地圖集中最優(yōu)秀的一種。 在《圖集》的編繪過程中,經(jīng)過反復研究,譚其驤確定了歷史上中國的范圍,使它充分反映了各民族共同創(chuàng)造歷史,為今天的中國和中華民族的形成作出貢獻的事實,既顯示了漢族的主體地位和主導作用,也肯定了少數(shù)民族對邊疆的擴展和鞏固的重要功績;揭示了統(tǒng)一逐步擴大、鞏固,開發(fā)逐步深入、穩(wěn)定的基本趨向。在處理歷史上的民族關系、中外關系和疆域邊界等問題上,他始終堅持在尊重歷史事實的前提下,努力做到有利于國家統(tǒng)一和民族團結。《圖集》所確定的關于歷史中國、中原王朝、邊疆政權、非漢族政權、地方政權、自治地區(qū)之間關系的原則,對于中國史、民族史、中外關系史、中國歷史政區(qū)地理等學科的研究都具有指導意義。 從1982年至逝世,他又主持了《中華人民共和國國家歷史地圖集》的編繪,這將是一部包括歷史人文和自然兩方面十多個專題圖組上千幅地圖的巨型地圖集,將在近年出版。 譚其驤1982年前的主要論文編入《長水集》(上、下冊),1987年由人民出版社出版。其后的主要論文編為《長水集續(xù)編》,1994年由人民出版社出版。 主要著作目錄 《中國歷史地圖集》(主編),中國地圖出版社,1982—1988年。 《長山集》(上、下冊),人民出版社,1987年。 《長山集續(xù)編》人民出版社,1994年。 《長山粹編》,湖北教育出版社,2000年。 《簡明中國歷史地圖集》(主編),中國地圖出版社,1991年。 《辭海·歷史地理分冊》(主編),辭書出版社,1978年。 《中國自然地理歷史自然地理》(第一主編),科學出版社,1982年。 《中國歷史大辭典、歷史地理》(主編),辭書出版社,1996年。 代表作品: 中國的古地圖及其流傳 譚其驤 地理之學,非圖不明。地圖對表達地理情況所起的作用,往往比地理著作更大。我國具有悠久的制作地圖的傳統(tǒng),在西周初期的文獻記載和銅器銘文里,已有為營建洛邑而繪制的選定城址圖(《尚書 自秦漢至明清,地圖的制作隨著時代的進程日益普及、發(fā)展。單就唐宋時代而言,當時定制,全國各府州每三年或五年都要繪制一次本州地圖,和本州的版籍一起上報尚書省。唐、五代、兩宋以六百年、三百州,平均每四年一造送計,即有州圖共四萬五千。宋咸平后又令諸路十年一上本路圖,則兩宋又當繪有各路地圖數(shù)百。尚書省由兵部職方司掌管各地送到的地圖,并將各地的圖拼合畫成一大幅“天下圖”,唐五代稱為“十道圖”,宋改稱“九域圖”。除統(tǒng)治所及地域內的政區(qū)圖外,又畫有域外的“四夷圖”。域內外合起來畫為“華夷圖”。除疆域政區(qū)圖外,又有邊防、屯牧、郵驛、河渠水利等特種圖。除政府各機構和各級地方政府所繪制者外,又有學者私人所制作的各種地圖,包括有突出成就的裴秀《禹貢地域圖》、賈耽《海內華夷圖》、朱思本《輿地圖》等等。總之,在這2000多年中曾經(jīng)制作出來的地圖應以萬數(shù)計,其中有名目見于各正史藝文志、經(jīng)籍志、紀、傳和唐宋以來類書以及諸家書目、其他記載的,則不下數(shù)百種乃至上千種。 中國自古以來重視圖不下于書,故圖與書合稱“圖書”或“圖籍”,用以包括所有的傳世文獻資料。從歷史時期的記載看來,圖與書確是長期以來都受到同樣的重視。可是,古籍在歷經(jīng)千百年來天災人禍之余,流傳至今的約計達10余萬種,論卷數(shù)則應達數(shù)百萬。而古代地圖若以一幅圖抵一種書,則流傳下來的不及古籍1%;若以一幅圖抵一卷書,則只有古籍的千分萬分之一。古地圖流傳至今為什么這么少,推原其故,當由于: 一、圖的摹繪比書的傳寫要難得多,所以圖的摹繪本一般都要比書的傳寫本少得多。流傳到后世的機會相應地減少。有些見于記載的圖也許本來只有一幅原制品,從沒有復制過。這種以孤本形式、保藏起來的圖,其存在時期當然不可能很久。 二、古代的制圖技術還不大可能在等大的縑帛或紙張上,用多種不同比例尺來畫出面積大小不同、內容多少不一的地圖來,圖幅的寬度長度一般都得跟著所畫地域范圍的大小和內容的多寡而或大或小或長或方。各種地圖圖幅大小和形狀的差別很大,所以只能都以單幅形式收藏,難以裝訂成冊。這就比成冊成函的書籍保存起來難得多,一遇事故,更容易損失。有些地圖如晉裴秀所見司空所藏“舊天下大圖”,用縑80匹;唐賈耽所制《海內華夷圖》,廣三丈,縱三丈三尺。這么大的圖幅,當然極難長期保存下來。 三、歷代書籍或藏在官府,或散在民間;散在民間的比重大致隨著時代的推移而逐步增加。因而古書的大部分雖在多次劫難中被毀滅了,卻還能有小部分保存下來。古代地圖則幾乎全部是收藏在官府里的,民間藏有地圖雖不能說絕無,必然是很少的。因而劫難之來,凡是畫在竹、木、紙、帛等材料上的地圖,即無一能幸免于難;幸存下來的,只能是刻在石碑上的,或埋在墳墓里的。 四、還有一點就是古代的零碎文字資料可以被匯編為一部“經(jīng)”而流傳下來,可以被采入一朝的“正史”而流傳下來,可以被緝綴成一部書而流傳下來,而這幾種“可以”對難以摹繪、大小不一的單幅地圖而言,卻都是不存在的。所以不僅經(jīng)書里沒有圖,就是地理專著如《漢書·地理志》、《水經(jīng)注》里,也都是只有文沒有圖,盡管班固、酈道元都看到過不少前代和當代的地圖。這就注定了古地圖能否流傳下來的命運,完全取決于原制品和當時少量的復制品能不能經(jīng)歷千百年來多次天災人禍仍然保留下來。而事實上這種可能性是不存在的,除非已刻在石上或埋在地下。 正由于地圖的流傳要比書籍難得多,因而傳世的地圖不僅數(shù)量很少,年代也較近。近代學人所能看到的最早的地圖,原來只有800多年前宋代人所繪制的幾幅。直到1973年在長沙馬王堆三號漢墓出土了埋葬漢文帝十二年(前168年)的畫在帛上的地圖,才使我們看到的古地圖實物,一下提早到2100多年前。但比之于3000多年的見于《詩》、《書》和甲骨鐘鼎的商周文字記載,仍然要晚上近千年。并且,自漢文帝至北宋后期之間1000多年,至今也還找不到一幅符合嚴格意義的地圖。

(此文載于《文物》1987年第7期)

|

||||||||||||

北京國學時代文化傳播公司

http://www.ffhyjd.com

國學網(wǎng)總編室 010-68900123轉808

未經(jīng)允許 不得轉載 發(fā)現(xiàn)侵權 依法追究