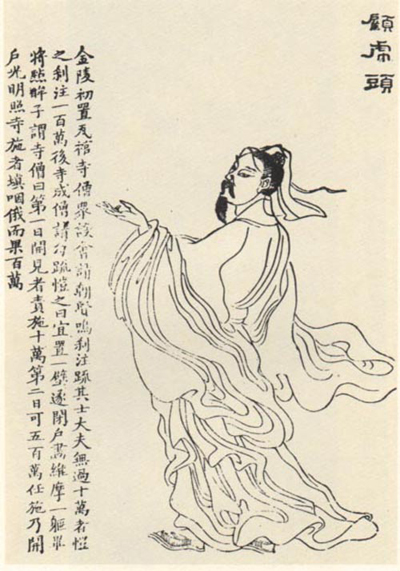

顧愷之

字號:字長庚

生卒:348-409

朝代:東晉

籍貫:晉陵無錫

簡評:“六朝四大家”之一

顧愷之(約346—407),字長康,小字虎頭,江蘇無錫人。東晉安帝義熙年間曾為散騎常侍,精通詩文、書法、音樂,而對繪畫最為擅長,以“畫絕、才絕、癡絕”而馳名于世。為人“癡黠各半”、“好諧謔”、“好矜夸”但又“率直通脫”,這正是魏晉名士的典型表現。最能表現他通脫的是他曾投奔大司馬桓玄門下,桓玄竊取他的畫,他非但不生氣,還用“妙畫通靈,變化而去,亦如人之登仙者”來解嘲。后來桓玄政治失敗,他卻能全身而退。最能說明他自負“好矜夸”亦是表現在繪畫上。據張彥遠《歷代名畫記》引《京師寺記》:晉哀帝興寧間(363—365),建業(今江蘇南京)瓦棺寺初置,寺僧請當地士大夫布施。其中布施最多者不過十萬。到顧愷之時卻寫下布施百萬。大家都認為他在說大話,寺僧事后要求兌現,顧愷之說:“宜備一壁,遂閉戶往來一月余日,所畫維摩詰一軀,工畢將欲點眸子,乃謂寺僧曰:‘第一日觀者請施十萬,第二日可五萬,第三日可任例責施。’及開戶,光照一寺,施者填盈,俄而得百萬錢。”

顧愷之為曹不興的再傳弟子,也是六朝時期惟一有畫跡傳世的畫家。顧愷之所作人物畫,一反漢魏古拙之風,專重傳神。主張畫人物要有傳神之妙,而其關鍵在于阿堵(眼)中。并以人物面部的復雜表情,來隱現其內心的豐富情感。顧氏人物得其神韻,前人記載里有他為鄰居少女畫像,以針刺畫像之胸,少女即有疼痛之感的傳說。此雖無稽之談,可以推知他十分注重神情的攝取刻劃。顧愷之曾在畫裴楷的肖像時,頰上加了三毫,借助于細節,來加強肖像的神態。他也曾故意把謝鯤畫在巖石中間,企圖用環境來烘托人物的性格。強調傳神和突出人物性格,這是顧愷之人物畫杰出之處,也是他取得如此繪畫成就的主要原因所在。在運筆上,他善于用緊勁連綿、循環不斷的筆法,使衣服線條流暢而飄舉,優美生動。他畫的維摩詰像,據張彥遠說,“有清羸示病之容,隱幾忘言之態”。他與陸探微、張僧繇被推為“六朝三杰”。 陸探微、張僧繇皆仿效過顧愷之的維摩詰像,但張彥遠認為“終不及也”(《歷代名畫記》)。

顧愷之還善繪風景,所作樹木、山巒,布置有致;或水不容泛,人大于山,充滿藝術魅力。晚年筆法如春蠶吐絲,似拙勝巧,傅以濃色,微加點綴,不作暈飾,而神氣飄然,饒有浪漫的色彩。南朝陸探微、唐代吳道子等皆臨摹過他的畫跡。

顧愷之在繪畫理論上亦有貢獻。他的《論畫》、《魏晉勝流畫贊》和《畫云臺山記》是我國較早成篇的繪畫理論著作。他在《畫論》中提出“以形寫神”,一方面強調客觀實踐、人物寫生在畫家創作中的重要作用,同時也強調人物畫重在表現人的神情和精神狀態,以及人的性格和精神特點,重視點睛,認為“傳神寫照,正在阿堵中”。他在表現竹林七賢之一嵇康的“手揮五弦,目送飛鴻”詩意時,曾說“寫手揮五弦易,而摩目送飛鴻難”。因為“手揮五弦”是個形體動作,是“寫形”;而“目送飛鴻”是種精神狀態,必須通過微妙目光來傳達出對于天邊白云的眷戀,以及眷念中所寄托的悵惘又悠然的復雜心態,這難以揣摩,更難以表達,這就是“以形寫神”難。為了解決這一難題,他在《魏晉勝流畫贊》中又提出“遷想妙得”,主張在創作中發揮想象力,充分調動和運用生活積累,運用形象思維去“遷想”以求“妙得”。他閉室月余所繪的維摩詰像,他的代表作神話題材《洛神賦圖》,應當說都是“遷想妙得”的結果。另外,他在“置陣布局”中對畫面處置、構圖、剪裁還提出具體意見。這些都為后來謝赫 “六法”論奠定了理論基礎。

顧愷之的繪畫真跡今已無存。其繪畫散見于唐宋人的記載中,有《謝安像》、《桓溫像》、《烈女仙》、《維摩詰像》、《雪霽望五老峰圖》、《蕩舟圖》、《筍圖》、《廬山會圖》、《水府圖》、《水雁圖》、《中朝名士圖》等。至今流傳有緒的有《女史箴圖》、《洛神賦圖》、《列女仁智圖》和《斫琴圖》。這些作品有隋唐或宋人的摹本,但也十分珍貴,可稱為第二珍本,為研究我國早期士人畫的重要資料。其中又以《洛神賦圖》和《女史箴圖》最為珍貴。除繪畫外,顧愷之還著有《啟蒙記》3卷,另有文集20卷,均已佚。但仍有一些詩句流傳下來,如“千巖競秀,萬壑爭流,草木蒙蘢,若云興霞蔚”等,細致生動地描寫了江南的秀麗景色,充滿詩情畫意。

《女史箴圖》(局部)