讓靈魂跟上我們的腳步:中國繪畫中的山和水

我國繪畫歷史悠久,上溯萌芽期的遠古,下至近代,有著近七千年的積淀。期間,各種畫風此起彼伏,閃耀著絢麗的光彩。

古人喜歡游山玩水,山水畫沉積了中國人濃厚的情感。在繪畫時,將自己的思想傾注于內,以山為德,以水為性,將意境、色彩、氣韻完美結合,讓人產生近在咫尺的錯覺,從而領略古典美和中華情。

中國山水畫的起源,最早可追溯到原始社會。馬家窯文化出土的彩陶圖案中,就有起伏的山川紋、水波紋。

周代的山水已入畫,不再是簡單的工藝品裝飾,而是成了繪畫的一部分。

王逸《楚辭章句》記載:“楚有先王之廟及公卿祠堂,圖天地山川、神靈,琦瑋、詭譎及古賢圣怪物行事。”

漢代墓室壁畫、畫像磚等,出現了林木、狩獵等情景,以山水畫發展提供了平臺。

魏晉南北朝時期,山水畫出現了大的變革。此前,山川主要作為裝飾和地理圖,現在以圖畫背景的功能更加明顯,并逐漸成型,以獨立的形式出現。

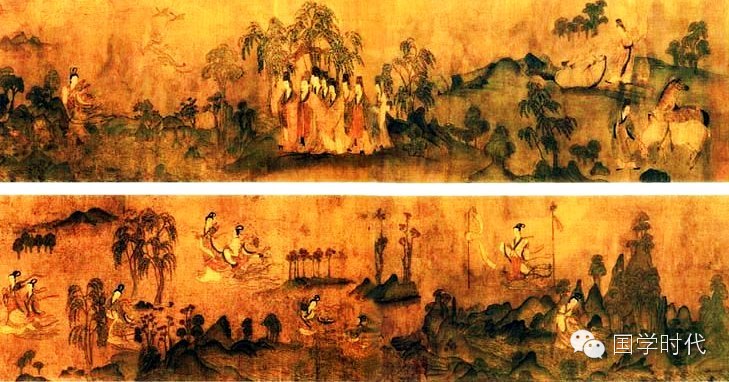

顧愷之,有畫絕之稱,曾自我評價:“傳神寫照,正在阿堵(眼睛)中。”其所畫《洛神賦圖卷》上的背景,幾乎接近獨立的山水畫。

其他代表人物還有:東晉戴逵,所畫山水,情景交融,作品有《吳中溪山邑居圖》等。

隋朝短暫的統一,為文化的發展和繁榮,帶來了新的契機。山水畫由此開辟了一片新的天地,呈現了一種“細密精致而臻麗”的畫風。

其中,對山水畫有突出貢獻的,當推展子虔和董伯仁,并稱“董、展”。

展子虔傳世的《游春圖》,被公認為最早的山水畫,成為中國山水畫發展里程碑式的作品。畫面以山水為主,人和馬非常細小。

(董伯仁·三顧茅廬圖)

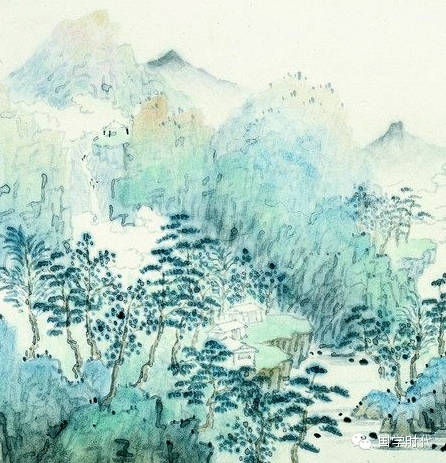

唐代山水的成就,被后世所仰慕。初期以李思訓的青綠山水和王維的水墨山水為代表。

李思訓,將以人物為主的山水畫轉變為山水為主的繪畫模式,完成了山水畫的轉型“定格”。

王維的水墨山水,參眾家之妙,蹤似吳生,而風致標格特出。

五代山水畫在唐代水墨畫的基礎上,發生了重大變革,有了南北派系之分。

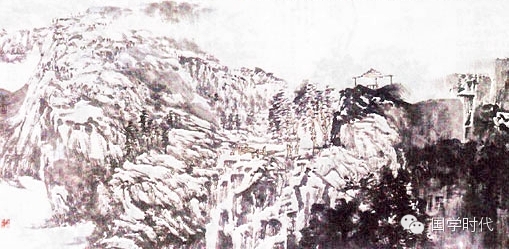

荊浩開創了北方畫派,吸取北方山水的雄偉之魂,呈現了一幅幅大山大水的全景式構圖,畫風“有筆有墨,水暈墨章”。

關仝,師從荊浩。他筆下的山中人物,惟求安定。被譽為“筆愈簡而氣愈壯,景愈少而意愈長”。

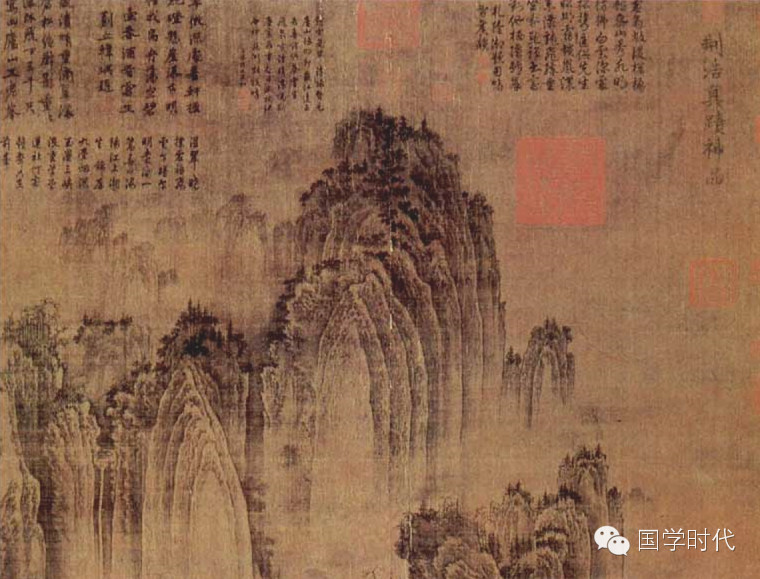

南唐創立了畫院,以江南風光為主景。董源是江南山水畫派的開山鼻祖,米芾評其畫“平淡天真,唐無此品”。

【未完待續】