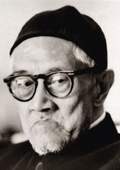

梁漱溟

姓名:原名煥鼎,字壽銘。曾用筆名壽名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世

生卒:1893年10月18日-1988年6月23日

年代:現(xiàn)代

籍貫:原籍廣西桂林,生於北京

簡評:著名思想家、哲學家、教育家、社會活動家、國學大師

一、生平簡介

梁漱溟(1893年10月18日-1988年6月23日),原名煥鼎,字壽銘。曾用筆名壽名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世。原籍廣西桂林,生於北京,現(xiàn)代著名思想家,哲學家,教育家,現(xiàn)代新儒學的早期代表人物之一,社會活動家,愛國民主人士,著名學者,國學大師。中國人民政治協(xié)商會議第七屆全國委員會常務委員、中國文化書院院務委員會主席、著名愛國民主人士。

梁漱溟出身于“世代詩禮仕宦”家庭,系出元室梁王,故入籍河南開封。早年頗受其父梁濟(巨川)的影響。青年時代又一度崇信康有為、梁啟超的改良主義思想。辛亥革命時期,參加同盟會京津支部,熱衷于社會主義,著《社會主義粹言》小冊子,宣傳廢除私有財產(chǎn)制。二十歲起潛心于佛學研究,幾度自殺未成,經(jīng)過幾年的沉潛反思,重興追求社會理想的熱情,又逐步轉(zhuǎn)向了儒學。梁漱溟說:“我愿終身為華夏民族社會盡力,并愿使自己成為社會所永久信賴的一個人。”主要研究人生問題和社會問題,現(xiàn)代新儒家的早期代表人物之一,有“中國最后一位儒家”之稱。梁漱溟受泰州學派的影響,在中國發(fā)起過鄉(xiāng)村建設(shè)運動,并取得可以借鑒的經(jīng)驗。著有《鄉(xiāng)村建設(shè)理論》、《人心與人生》等。

學術(shù)地位

1917—1924年受蔡元培之聘任北京大學印度哲學講師,后升為教授,發(fā)表《東西文化及其哲學》一書,闡發(fā)其“東方精神文明論”和新儒家思想,在學術(shù)界頗有影響。1924年,他辭去北大教職,到山東菏澤辦高中,又創(chuàng)辦了山東鄉(xiāng)村建設(shè)研究院,發(fā)表《中國民族自救運動之最后覺悟》、《鄉(xiāng)村建設(shè)大意》、《鄉(xiāng)村建設(shè)理論》等著作,推行鄉(xiāng)村建設(shè)運動。1925年任山東省立六中(今菏澤一中)高中部主任。1928年至1929年,梁漱溟擔任廣東省立第一中學(今廣雅中學)校長,他將廣雅精神提煉為“務本求實”四個字,并成為延續(xù)至今的校訓。

1931年在鄒平創(chuàng)辦山東鄉(xiāng)村建設(shè)研究院。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,參加抗戰(zhàn)活動,曾在重慶北碚辦勉仁書院。1939年發(fā)起組織“統(tǒng)一建國同志會”;1940年,參加發(fā)起“中國民主同盟”,任中央常務委員。次年赴香港辦“民盟”刊物《光明報》并出任社長。1946年,參加重慶政治協(xié)商會議,并代表“民盟”參與國共兩黨的和談。中華人民共和國成立后,從四川北上,出任中國人民政治協(xié)商會議委員。1950年后任全國政協(xié)常委、中國孔子研究會顧問、中國文化書院院務委員會主席等職。

1955年,由于批評當時的農(nóng)民政策等,遭到政治批判。以后主要在家從事理論研究,發(fā)表了《人心與人生》、《東方學術(shù)概觀》、《中國人》等著作。八十年代后期,以九十多歲高齡仍然著文、演講,繼續(xù)宣傳復興中國傳統(tǒng)文化的思想。梁漱溟先生與山東鄒平有著不解之緣,在遺囑中表示把自己的骨灰安放于鄒平,現(xiàn)梁漱溟紀念館坐落于鄒平一中圖書實驗樓。

學術(shù)定位

梁漱溟自稱“是一個有思想,又且本著他的思想而行動的人”。其學術(shù)思想自定位為:“中國儒家、西洋派哲學和醫(yī)學三者,是我思想所從畫之根柢”(《朝話》),把孔子、孟子、王陽明的儒家思想,佛教哲學和西方柏格森的“生命哲學”糅合在一起。他把整個宇宙看成是人的生活、意欲不斷得到滿足的過程,提出以“意欲”為根本,又賦予中國傳統(tǒng)哲學中“生生”概念以本體論和近代生物進化論的意義,認為“宇宙實成于生活之上,托乎生活而存者也”,“生活就是沒盡的意欲和那不斷的滿足與不滿足罷了”(《東西文化及其哲學》)。

在東西文化觀上,把人類文化劃分為西洋、印度和中國三種類型,稱“中國文化是以意欲自為調(diào)和、持中國其根本精神的”,與向前看和向后看的西方和印度文化有別。中國文化以孔子為代表,以儒家學說為根本,以倫理為本位,它是人類文化的理想歸宿,比西洋文化要來得“高妙”,認定“世界未來的文化就是中國文化復興”,認為只有以儒家思想為基本價值取向的生活,才能使人們嘗到“人生的真味”。斷定中國是一個“職業(yè)分途”、“倫理本位”的社會,缺乏“階級的分野”(《中國文化要義》),因此反對階級斗爭的理論,以為應該通過恢復“法制禮俗”來鞏固社會秩序,并“以農(nóng)業(yè)引導工業(yè)的民族復興”(《鄉(xiāng)村建設(shè)理論》)。

其著作除以上所提到的之外,尚有:《印度哲學概論》、《唯識述義》等,今編有八卷本的《梁漱溟全集》。

佛學修養(yǎng)

1916年,在其時的內(nèi)閣司法部任秘書期間,梁曾經(jīng)杜門研佛三年。“父親很早就開始考慮這些人生問題,后來他給我講過一些佛教故事,釋迦牟尼出家的故事讓他心有所戚。他同樣是看見別人窮苦就受不了的人,后來的信佛實際上也是為了解決這個問題。”梁漱溟的次子梁培恕先生回憶說。梁漱溟終身不坐人力車,據(jù)他自己說是因為年輕時碰見一個老人拉著人力車,內(nèi)心感到痛楚難忍。

其后一年因為研究印度哲學被蔡元培延請到北大,中學畢業(yè)而榮登大學教授座席。在北大的七年時間,他發(fā)表了諸多影響深遠的專著,1919年《印度哲學概論》問世,其后兩年《東西文化及其哲學》出版,此書一度再版八次。

信佛的梁漱溟卻也有自己的規(guī)矩,“他沒有禮佛行動,從來沒有去寺廟燒香拜佛,他是在自我修養(yǎng)上下功夫。”長子梁培寬說,后來在抗戰(zhàn)時梁漱溟曾帶著學生深入前線,他寫信給梁培寬稱“時人說一不怕苦,二不怕死。此行蓋踐之以。”

盡管對佛學鉆研很深,但1918年父親梁濟沉潭自盡后,梁漱溟開始折入儒學,而且同樣欣喜萬分。他曾對兒子培恕說:“佛學只能讓少數(shù)人受益,可孔子的學說是對大多數(shù)人說的,他肯定人要付出努力,下一番功夫是可以過得好的。”培恕說這“下功夫”其實也是修身,也就是他自己總結(jié)的人生第三種態(tài)度:鄭重。

多年以后有人稱梁漱溟是新儒家的代表人物,“在他92歲的時候,海外有報紙稱他是新儒家的代表人物,我把報紙念給他聽。他聽完后搖了搖頭,大概是對這樣的稱呼并不贊成。”梁培寬說,父親梁漱溟對別人給他加上的學者、哲學家、社會活動家的稱號都不太認同。

梁瀨溟曾對學生說“我與哲學無緣。我不懂什么叫哲學。我就是這樣,誤打誤撞地進了哲學的門。”“他自己說他是一個問題中人,不斷在問題中生活,佛學也好,儒學也好,西方的理論也好,都是為了解決他的問題。”梁培寬說,所以當山東孔子研究所的人給他寄來登記表,聘請他為研究所的專家時,他拒絕了,他說:“我不是專家,誰認為我是就讓誰填去。”

讓梁培寬記憶猶新的是,父親曾這樣表述自己:“只有志業(yè),沒有職業(yè)”。就是說只有自己想做的事情,而不是選擇自己的職業(yè)。在梁漱溟看來,由西方功利主義到佛學再到儒學這一切都只是要解決他自己思想上的問題和中國的問題。

政治主張

梁漱溟先生是著名的愛國民主人士。甲午戰(zhàn)爭前一年出生的梁先生,與同時代的志士仁人一樣,為民族獨立、為國家富強積極追求探索。他曾醉心于西方政治制度在中國的實現(xiàn),先贊成“君主立憲”,隨后又加入同盟會,投身辛亥革命,后來他轉(zhuǎn)入從中國傳統(tǒng)文化中尋求改造舊中國,建設(shè)新中國的“路向”。他認為中國是“倫理本位,職業(yè)分途”的特殊社會形態(tài),必須從鄉(xiāng)村入手,以教育為手段來改造社會,并積極從事鄉(xiāng)村建設(shè)的實踐。但由于他認為中國缺乏階級,不贊成用暴力革命解決中國社會問題,到頭來他雖付出“一生心血、全副肝膽”的努力,仍沒有也不可能實現(xiàn)他的宿愿。新中國建立后,他“醒悟”到自己走的是改良主義的道路,是行不通的。盡管如此,梁先生那種“改造舊中國,建設(shè)新中國”的愛國初衷和為之奮斗的不懈努力是值得人們稱道的。

抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,梁先生和其他愛國民主人士一起,堅決主張團結(jié)抗日,一致對外,提出“一多相容,透明政權(quán)”的主張。他對國民黨頑固派制造摩擦、挑起“黨爭”、破壞抗戰(zhàn),憂心如焚。為聯(lián)合中間勢力,形成政團力量,促進聯(lián)合抗日,梁先生發(fā)起參與組織“統(tǒng)一建國同志會”,又是“中國民主政團同盟”的發(fā)起人和組織者之一。1941年梁先生在《光明報》發(fā)表民盟成立宣言和政治綱領(lǐng),明確主張“實踐民主精神,結(jié)束黨治”,“厲行法治,保障人民生命財產(chǎn)及身體之自由”。1943年梁先生對國民黨當局“民有痛癢務掩之,士有氣節(jié)必摧之”的獨裁專制極為不滿,斷然拒絕參加國民黨一手操辦的所謂“憲政實施協(xié)進會”。1946年梁先生任民盟秘書長,積極參加了當時的政治協(xié)商會議,同其他民主人士一道為爭取國內(nèi)和平做了不少有益的工作。同年,梁先生受民盟總部委托赴昆明調(diào)查“李聞慘案”,發(fā)表《李聞案調(diào)查報告》、《李聞被殺真相》,旗幟鮮明,義正詞嚴地痛斥國民黨特務的暴行。他激憤地說:“我要連喊一百聲‘取消特務’,我們要看看國民黨特務能不能把要求民主的人都殺完!我在這里等著他!”梁先生在白色恐怖面前,不畏強暴,表現(xiàn)出崇高的氣節(jié)。解放前夕,梁先生拒絕參與國民黨策劃的假和談,在重慶等待解放,1955年,他發(fā)表告臺灣同胞書,呼吁“臺灣同胞歸來歡聚”,使“祖國統(tǒng)一達到完整無缺”。

梁漱溟先生是中國共產(chǎn)黨的老朋友,他同情并敬重中國共產(chǎn)黨改造社會的精神和為之進行的努力。思想意識上的分歧并沒有妨礙他在爭取獨立、民主的斗爭和社會主義建設(shè)中成為中國共產(chǎn)黨的朋友。梁先生曾兩次訪問延安,與毛澤東主席等中共中央領(lǐng)導人多次推心置腹地交換意見。全國解放后,他為國家統(tǒng)一和經(jīng)濟發(fā)展的形勢所鼓舞,莊嚴宣布:“我已經(jīng)認定跟著共產(chǎn)黨走了。”并對自己的政治主張進行了認真的反思。同時,他以“幫助共產(chǎn)黨認識舊中國”為己任,對解放初期的政治運動提出意見和建議。1974年在“批林批孔”運動中,梁先生反對以非歷史的觀點評價孔子,反對把批判孔子與批判林彪相并提,并為劉少奇、彭德懷同志辯護。當受到圍攻時,他傲然宣稱,“三軍可奪帥,匹夫不可奪志。”在“四人幫”猖獗一時,萬馬齊喑的境況下,梁先生不顧個人身處逆境,仗義執(zhí)言,表現(xiàn)了一位愛國知識分子敢于堅持真理的高尚品格。中國共產(chǎn)黨十一屆三中全會以后,梁先生對我們黨撥亂反正,恢復實事求是的優(yōu)良作風,堅持改革開放的政策十分欣慰。他堅信,在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導下,國家是有希望的。

與毛澤東交往

梁漱溟與毛澤東同歲。1918年,兩人在楊昌濟(楊開慧的父親)先生的家里初識,當時梁漱溟是北大哲學系講師,毛澤東則在北大當圖書管理員。20年后,梁漱溟到延安,在16天里與毛澤東有過多次交談,有兩次是通宵達旦,梁漱溟回憶說:“彼此交談都很有興趣。”

1950年1月,在毛澤東和周恩來的再三邀請下,梁漱溟由重慶來到北京,毛澤東請他到自己家里做客,還專門派車接他,招待吃飯,由于梁漱溟吃素,毛澤東大聲囑咐:“我們也統(tǒng)統(tǒng)吃素,因為今天是統(tǒng)一戰(zhàn)線嘛!”當毛澤東得知他還借住在親戚家里時,馬上派人安排,讓他住進頤和園內(nèi)的一處小院里。

在這段時間里,梁漱溟與毛澤東的關(guān)系十分融洽,經(jīng)常來往,兩人之間有時談得興高采烈,有時又不歡而散。也許正是不分上下的朋友關(guān)系,使梁漱溟一時忘乎所以,才惹出1953年的那段公案。

在1953年9月召開的全國政協(xié)常委擴大會議上(后來轉(zhuǎn)為中央人民政府委員會擴大會議),周恩來總理作了關(guān)于過渡時期總路線的報告,在小組討論的時候,梁漱溟的發(fā)言掀起了一場巨大的風波。

梁漱溟說道:過去中國將近30年的革命中,中共都是依靠農(nóng)民而以鄉(xiāng)村為根據(jù)地的,但自進入城市之后,工作重點轉(zhuǎn)移于城市,從農(nóng)民成長起的干部亦都轉(zhuǎn)入城市,鄉(xiāng)村便不免空虛。特別是近幾年來,城里的工人生活提高很快,而鄉(xiāng)村的農(nóng)民生活卻依然很苦,所以各地鄉(xiāng)下人都往城里跑,城里不能容,又趕他們回去,形成矛盾。

對于梁漱溟的發(fā)言,毛澤東很不以為然,他在講話中說:有人不同意我們的總路線,認為農(nóng)民生活太苦,要求照顧農(nóng)民。這大概是孔孟之徒施以仁政的意思吧?但須知仁政有大仁政小仁政者,照顧農(nóng)民是小仁政,發(fā)展重工業(yè),打美帝是大仁政。施小仁政而不施大仁政,便是幫助了美國人。有人竟班門弄斧,似乎我們共產(chǎn)黨搞了幾十年農(nóng)民運動,還不了解農(nóng)民,笑話!我們今天的政權(quán)基礎(chǔ),工人農(nóng)民在根本利益上是一致的,這一基礎(chǔ)是不容分裂、不容破壞的!

此后幾天,會議對梁漱溟的言論進行了嚴厲的批判。梁漱溟震驚不已。他的牛脾氣又犯了,不顧一切地要求發(fā)言,并與毛澤東激烈爭吵,直到有人在會場上大喊“梁漱溟滾下臺來!”這場驚心動魄的爭吵才匆匆結(jié)束。隨后,毛澤東給梁漱溟的問題定下了基調(diào):雖“反動”,但不算反革命;要批判,但也要給“出路”。

30年后,90歲高齡的梁漱溟談及此事,意味深長地說:“當時是我的態(tài)度不好,講話不分場合,使他(指毛澤東)很為難,我更不應該傷了他的感情,這是我的不對。他的話有些與事實不太相合,正像我的發(fā)言也有與事實不符之處,這些都是難免的,可以理解的,沒有什么。那件事后,我的政協(xié)委員照當,生活待遇照舊,也沒有受到任何組織處理,我知道那是毛澤東的意思。他已故世了,我感到深深的寂寞……”

直言“文革”搞糟了

與毛澤東爭吵之后,梁漱溟開始深居簡出,很少開口。1956年11月,在“大鳴大放”的高潮中,許多朋友認為梁漱溟應當出來說說話,出出氣,但梁漱溟沉住氣,決定旁觀一段時間,結(jié)果,在隨之而來的“反右”斗爭中,那些朋友當中的許多人被戴上了“右派”帽子,而梁漱溟卻僥幸躲過一劫。

1966年,“文革”浪潮席卷全國,梁漱溟也在劫難逃,他的家被抄,不得不棲身于北京鼓樓鑄鐘廠兩間小破屋中,政治上更是莫名其妙地被補戴了一頂“右派”帽子。

1972年底,全國掀起“批林批孔運動”。梁漱溟參加政協(xié)組織學習近一個月,卻一言不發(fā)。于是,有人說梁漱溟與孔子有著割不斷的“階級感情”。梁漱溟終于開口了,他花了兩個半天時間,講自己對“批林批孔”的意見。他說,我只批林,不批孔。批孔是從批林引起的,我看不出林彪與孔子有什么關(guān)系,所以我不批孔,至于批林,我認為林彪談不上有什么政治路線,不過一心要搞政變奪權(quán)而已。

梁漱溟這番話一出口,政協(xié)學習組立即開始批判梁漱溟。從1974年2月到9月,先后6個月地分小組批判,然后是兩個月的批判大會。然而,當組織者詢問梁漱溟有何感想時,他卻一字一句地回答說:三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也。

1976年,“四人幫”垮臺,在“兩個凡是”籠罩的氣氛中,梁漱溟在政協(xié)會議上一針見血地說:“文革”搞糟了,“文革”的禍因是治國不靠法治而靠人治。此時,真理標準大討論還沒有開始,梁漱溟的話可謂先聲奪人。

1979年初,全國第五屆政協(xié)會議在北京召開,鄧小平當選全國政協(xié)主席,梁漱溟當選為政協(xié)常委。升了“官”的梁漱溟在這次會議上再次向“文革”開了火,時年他已85歲。當時,盡管一批老干部在私下場合對“文革”已經(jīng)開始否定,對“兩個凡是”也表示了不同意見,但公開講話否定“文革”的還沒有,梁漱溟是第一個。

10個月之后,黨的十一屆三中全會召開,中國進入了新的歷史時期,梁漱溟擔任了憲法修改委員會委員,終于迎來了自己的春天。

1988年6月23日,95歲高齡的梁先生坦然告別人世。有人慨嘆,一個入世的知識分子是很難保持自己的心境平和的,他會吶喊、激憤、憂傷、痛苦,而這常常不免傷及他們的身心,影響他們的個人生活,甚至使他們短壽。像梁漱溟這樣,一輩子都直道而行,卻又能活到95歲的高齡,不能不說是一個生存的奇跡。

兒子眼中的梁漱溟——最自由的教育

“我們受到的可能是最自由的教育。”梁培恕先生笑著說,“擁有了別人沒有的最大的自主權(quán)。”用兩個“最”字來形容并不過分。梁培恕稱自己小學、中學、大學都沒畢業(yè),因為每次都在中途就輟學了,有時因為搬家,有時卻是因為梁培恕自己不想去上學了。讓梁培恕奇怪的是,父親梁漱溟對他采取了任其自然的態(tài)度,后來還是別人勸說才又去上的學。

梁培寬在回憶父親時,常說:“父親對我完全是寬放的……我在父親面前,完全不感到一種精神上的壓力。他從不以端凝嚴肅的神氣對兒童或少年人……先父認為好的,便明示或暗示鼓勵。他不同意的,讓我曉得他不同意而止,卻從不干涉。”

梁漱溟這種教育方式貫穿始終,梁培寬亦記得父親從未在學習或者成績上要求過他們兄弟倆。一次梁培寬考試得59分,曾拿學校要求補考的通知給父親看。“他只看了一眼,就又還給了我。”梁培寬說,父親其實并非對自己要求不嚴,而是他認為這種事情你知道了好,自己的事情應該自己負責。梁漱溟甚至把他的這種教育方法用到了自己的政治試驗上。

1917年梁漱溟出任北大講師的時候完成了他的巨著《東西文化及其哲學》,他在這一時期顯露出入世濟人的心懷,稱“吾輩不出如蒼生何”。他把解決中國問題的重點,落實在社會改造上,他想出的辦法是“鄉(xiāng)治”。在成功說服軍閥韓復榘后,梁漱溟得以在河南、山東開始他的“鄉(xiāng)村自治”試驗。

梁培恕說父親的鄉(xiāng)村運動,最先提法是鄉(xiāng)村建設(shè)。父親的理想是要教育全民,創(chuàng)造新文化,改造思想。梁漱溟認為,舊中國傳下來很多弊病,比如政治上不上軌道,是因為舊思想作祟。改造中國,思想是阻礙,不是槍、不是政權(quán)。所以他把鄉(xiāng)村建設(shè)運動的主旨定為八個字:“團體組織,科學技術(shù)”,是要把散漫的、只顧自家自身的農(nóng)民組織起來搞生產(chǎn),在生產(chǎn)中學習和運用科學技術(shù)。

在山東,梁漱溟的鄉(xiāng)村建設(shè)有很大“特權(quán)”,他的鄒平研究院實際上代行了全縣的行政管理功能。他在推行自己的試驗時,將鄉(xiāng)、村一級的行政機構(gòu)全部去掉,在鄒平只保留了一個縣政府。實際上,在鄒平的鄉(xiāng)村試驗更像是梁在教育孩子方面所體現(xiàn)出來的“無為而治”,更多的時候,他把功夫用在對農(nóng)村人的精神教育上。作為當時的“特區(qū)”,鄒平縣是不向省里交稅的,每年還要從省里拿一些補助,研究院的知識分子們的工資也都來自于行政。梁培恕認為,當時的“官辦”色彩還是很濃。

梁漱溟發(fā)起的這一運動因為抗戰(zhàn)被迫中斷了。后來梁培恕又回過幾次鄒平,那里的人們現(xiàn)在還記得梁漱溟當時辦學校的情景,因為宣布窮人的孩子可以不交錢上學,當時有好多農(nóng)民的孩子也都去上學了。但不收學費也造成了后來學校經(jīng)費緊張的問題。然而老百姓經(jīng)濟上確實有了改變,比如會種蠶、種棉花,還開展了手工業(yè),有了化工廠、醫(yī)院。但當?shù)厝藢Ξ敵踝尨笕撕屠先巳フJ字什么的,并沒有更多的積極性。“他們其實并不理解我父親在做什么”,梁培恕說,父親后來也和他談過,可能再多幾年時間效果也不會更好,當時理想主義的成分更多一些。

最大的樂趣是思考問題

一向頗為嚴肅的梁漱溟在家里亦不茍言笑,在梁氏兄弟的記憶中,父親的確很少開懷大笑,但是他并不是一位古板的人。

他愛好和人討論,也愛好書法。但他最大的愛好卻是思考問題。梁培寬對此印象頗深:“父親當時做鄉(xiāng)村工作的時候,大家一起談到各自的愛好。有人說喜歡下棋,有人說喜歡旅游。問到他,他說,我的樂趣就是思考問題。我要有時間的話,就要思考問題。他常對別人說,你看我最閑的時候,其實是我最忙的時候。你看著我坐在那里似乎什么事情也沒有做,其實我的思想已經(jīng)跑得很遠很遠了。”他一直認為自己是個有思想,而且本著自己的思想去行動的人。

因為思考問題,梁漱溟經(jīng)常失眠。腦子一開動起來,很難剎住車。后來到北大教書,因為失眠,他還向?qū)W校提出過辭職。每隔一段時間,梁漱溟會躲起來安靜思考、潛心推究。梁漱溟耗時最長的志業(yè),在于溝通中西文化鴻溝。“‘為往圣繼絕學,為來世開太平’,這正是我一生的使命。”1942年初,梁漱溟在日軍的炮火下逃生之后給兒子寫信說道:“我不能死。我若死,天地將為之變色,歷史將為之改轍。”種種言論,也曾遭到了包括熊十力在內(nèi)的許多人的譏評。但從后來者的角度回溯,梁漱溟先生一生著作等身,到今天,他對中國乃至世界的影響都不能輕易斷言。

1955年7月,梁漱溟開始寫《人心與人生》自序。梁培恕回憶,這年初夏,父子同游北海公園,先生說起他即要動手寫的《人心與人生》,以平靜而深沉的聲音說,“這本書不寫出來,我的心不死!”書完成以后,他在給朋友的信中說:“今日可死而輕快地離去”。

名言

我生有涯愿無盡,心期填海力移山。

我愿終身為華夏民族社會盡力,并愿使自己成為社會所永久信賴的一個人。

我這里沒有旁的念頭,只有一個念頭:責任。

我認為凡人都應該就自己的聰明才力找個適當?shù)牡胤饺セ顒印?/p>

一個人必須有他的興趣所在才行,不在此則在彼,興趣就是生命,剝奪一個人的興趣就是等于剝奪他的生命,鼓舞一個人的興趣便是增強他的生命。