中國書法簡史(八):草書、行書和楷書

第二章 漢代書法

第四節 草書和行、楷書

草書是在漢代成熟的另一字體。草書分為章草、今草兩種。有文獻說張芝在東漢晚期將章草逐漸推進到今草,但現在還沒有確切的證明。許慎說“漢興有草書”,指的是章草,是隸變過程中成熟的,帶有隸書的波磔,又省減筆畫、改變筆順、增加牽絲映帶,基本可以看作是隸書的草體。章草具有隸書的淵雅靜穆與草書的靈動活潑,氣息比較古樸高遠,是極有審美價值的一種字體。

現存漢代的章草有三類作品:

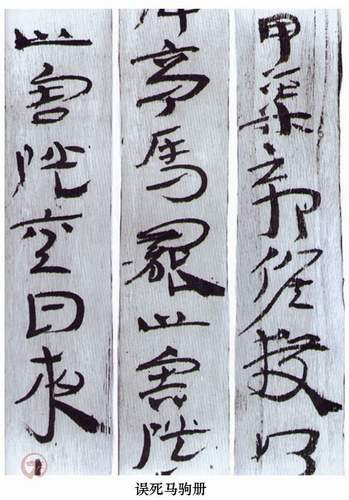

第一類,簡牘,代表性作品有甘肅武威出土的《武威醫藥簡牘》,敦煌出土的《天漢三年十月牘》、《可次殄滅諸反國簡》、《入十一月食秔一斛簡》、居延肩水金關出土的《誤死馬駒冊》等。此類風格最為多樣,有的簡約古樸,有的大開大合,有的優雅從容,都極具活力。

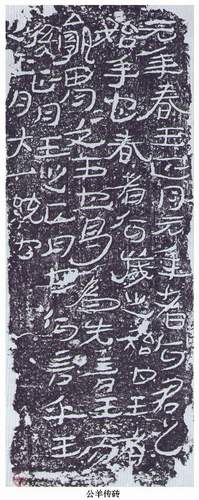

第二類,磚刻,代表作品為《急就奇觚磚》和《公羊傳磚》等。此類則點劃凝重,結體縱橫奔突,大氣磅礴。

第三類,刻帖,代表作品張芝《秋涼帖》。此類溫文爾雅,矩度森嚴,一般認為經過了后人翻刻的改造。

楷書是中國書法史上最后定型的字體,行書一般被認為是它的快寫體。但實際上它們是一母同胞,行書可能還早于楷書。它們的一些形式因素在隸變時已經出現,但直到東漢后期才逐漸凝聚成一種字體。

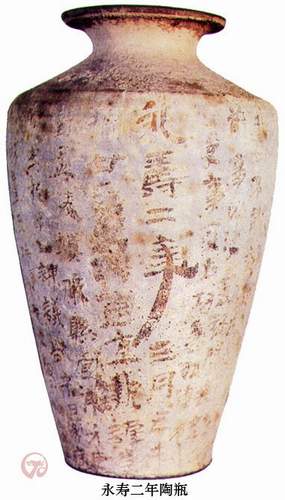

東漢永壽二年(公元156年)陶瓶題字、熹平元年(公元172年)陶瓶題字、光和年陶瓶題字、永元四年陶瓶題字,尤其是寶雞市鏟車廠1號墓出土的無紀年陶瓶題字,已有相當明顯的行書和楷書意味,標志著楷書、行書作為字體正式開始登上歷史的舞臺。