中國書法簡史(三):先秦書法

第一章 先秦和秦代書法

第一節 先秦

先秦包括商、西周和春秋戰國,約自公元前16世紀至公元前221年。

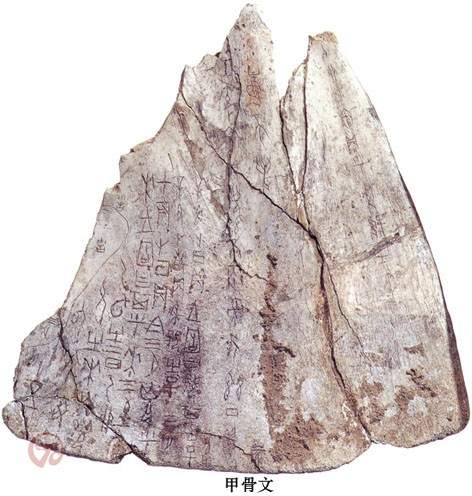

1、商和西周甲骨文

現有發現最早的成系統的文字資料是商朝的甲骨文。甲骨文主要是盤庚遷都于殷之后的文字遺跡,長期被掩埋在地下,清晚期時有發現,直到光緒二十五年(1899年),王懿榮首次從文字學角度對它進行收集、研究以后,甲骨文才真正獲得重光。

甲骨文大多是刻契的。甲骨文字的成字方式,除了有少部分甲骨文是墨跡外,大約有兩種,一是直接刻寫,一是先書后刻。刻契的方法主要是單刀,少量鄭重的記事刻辭用雙刀。龜甲獸骨的質地都比較堅硬,表面是不規則的形體,文字排列,多數自上而下;兩行之間,多數從右到左。這樣的書寫習慣,一直影響到現在的書法創作。

刀的并不銳利與材質的過于堅硬,造成了甲骨文的筆劃以直為主(圓曲的筆劃也往往是由許多短而直的筆劃連接而成的)、筆劃兩端尖細中部略粗;表面的不規則,造成了章法安排取縱有列、橫無行的方式;而與筆劃和章法的特點相配合的是,結構也以縱向取勢為主。這些特點,使得甲骨文從總體上看來,形式雖然略顯單調,但其意趣仍然極為動人——古樸簡捷、銳利堅峭、挺拔峻健。在甲骨文里,一些重要的藝術手段已經得到了應用,其中最重要的是對稱規律。甲骨文的形體是象形的,但縱向取勢的結構卻主要運用對稱來求得平衡。一方面是依字賦形,一方面是平衡規律的運用,兩者緊密結合,使甲骨文的單字在整齊、工謹、有序中顯現了活潑的生機和活力,具有較強的感染力。章法安排在縱向比較整齊的前提下,隨字的大小而錯落布置。

甲骨文的風格存在顯著的變化,形成了時代特色。董作賓先生(彥堂)在《甲骨文斷代研究例》中提出了甲骨文的五個分期學說,其中書體是一項判斷標準。我們認為,甲骨的書刻者是書風的創造者。其中,突出的如第一期由韋、亙、永諸貞人貞卜的甲骨文,氣格闊大,雄壯卓偉;第二期由旅、大、行諸貞人貞卜的甲骨文,規矩森然,法度謹嚴;第五期由黃、泳諸貞人貞卜的甲骨文,工穩典雅,布局精到。要達到這種高超的水準,他們是經過了嚴格的訓練的,出土甲骨中的習字骨就是他們學習的證明。這還可以說明甲骨文書刻者已有自覺主動的審美追求。

值得注意的是,在少量甲骨朱墨書中還可以看到,書寫者已經注意發揮毛筆的性能了,董作賓說:“用硃或墨寫了未刻的文字,筆順收迄,筆鋒收放,十分清楚,因之可以斷定,殷代寫字確是用精良的毛筆。”雖然這只是雪泥鴻爪,其發揮也還有限,但畢竟是一個可貴的開始。

2、商和西周金文

隨著社會的發展,文字的應用越來越廣,甲、骨質地堅硬且不能常得,人們在不斷地探求著合適的材質,以負載日益繁多的書寫需求。于是周秦之際便有了石刻文、簡書、帛書等以各種材質為載體的文字資料。金文與甲骨文比較,從成字的物質條件來說,有了極大的提高。中國約在4000年前就已經使用銅器,到商代時,發現冶煉青銅的方法,從而開始大量使用青銅器。從殷商后期至戰國,是我國青銅器銘文的盛行時期。

青銅器銘文產生于商代早期,多是器主的標識、族徽、祖先名字等,一般只有兩三個字,象形程度較高,有的甚至接近于寫實繪畫。這大約因為受早期圖畫的影響的緣故。它的形式仍然與早期甲骨文有相通之處。

商代末期,許多器物的銘文字數仍不多,如《司母戊鼎銘》、《司母辛鼎銘》,但文字作風有變化,司母戊鼎銘筆劃起收呈尖形,直筆多,類似甲骨文,而比較肥大,加上字形較大,結構也取縱勢,看起來雄壯渾厚。從文字的角度講,它們與甲骨文并無本質的差異。

此時長篇銘文也開始出現,有的達到四五十字。如《戍嗣子鼎銘》《宰甫卣銘》等。銘文的形式也逐漸發生變化。總體看來,字形與甲骨仍極相似,但筆劃粗細變化較大,起收隨處可見尖形;結構仍多取縱勢,但已經注意隨字賦形,謹嚴而自然。因而其氣質渾厚樸茂,健峭厚重,和甲骨已然大不相同。可見,新的物質條件的作用已經顯示出來。

西周是青銅器的極盛時期,也是金文的鼎盛時期。銘文由商末的幾十字發展到數百字,內容主要有祭祀典禮、征伐紀功、賞賜錫命、書約劑、訓誥群臣、稱揚先祖等六大類,文辭最長可達497字(《毛公鼎》),對文字處理水平的要求必然相應提高,當然也就可能取得長足的進步。

西周青銅器銘文的風格大約可以分三個時期:

(1)西周前期

包括武王、成王、康王、昭王(公元前1207年~公元前948年)。文字繼承商末傳統,與商末甲骨文、金文相似,處于文字演變的同一階段。形式處理上,筆劃肥厚,唯起收多出以尖形,與商末金文如出一轍,又常飾以圓形或方形的塊狀筆劃。這一時期代表作品有:《周公簋銘》,《天亡簋銘》(武王),《利簋銘》(武王),《德方鼎銘》(成王),《何尊銘》(成王),《商尊銘》,《郿縣大鼎銘》(成王),《大盂鼎銘》(康王)等。

其中《大盂鼎》為西周重器,清道光年間出土于陜西岐山禮村,銘文十九行,二百九十一字。載康王二十三年策命其臣盂的情形。鼎的造型端莊雄渾,字跡瑰麗遹偉。其銘文嚴謹端莊,筆劃尖圓并用,體勢縱長挺拔,結字密致凝練,章法整齊有序,在書法上屬方筆壯偉一路;呈現出一種高華肅穆、瑰奇典麗、端重卓偉的廟堂之氣,已經具備了金文的特有精神氣質。長期以來被視作金文的代表作之一。

(2)西周中期

包括穆王、恭王、懿王、孝王(公元前947~公元前888年)。這時期銘文的篇幅更長,處理的方法也有更大的發展。這一期的精品極多,代表性的有:穆王時的《靜簋銘》,恭王時的《衛盉銘》、《永盂銘》、《曶鼎銘》、《牆盤銘》,懿王時的《即簋銘》,孝王時的《大克鼎銘》等。

《大克鼎》,銘文二十八行,二百九十字,字跡特大,結體修長峻拔而具端穆之致。由于銘排列于界格之中,書風乃由自然而趨于整飭,是金文中的皇皇巨著。

《牆盤銘》也是結構,筆劃婉轉含蓄而不失暢達,結體謹嚴密致,全篇整齊疏朗,整體氣息端穩莊重中時露清新秀潔,堪稱西周金文代表作。

(3)西周晚期

包括夷王、厲王、宣王、幽王(公元前887年~公元前771年)。這一時期一方面是青銅器銘文發展的高峰,另一方面,似乎也已經顯示出分化的跡象。如清道光末年出土于陜西岐山縣的宣王時的《毛公鼎銘》,制作精美,器形完整。文在腹中,凡三十二行,計有四百九十七字,堪稱宏篇鉅制。其書法流溢秀美,筆劃工謹厚重,結構密麗莊嚴,氣勢雄渾博大,為存世金器銘文較長而藝術水平較高的一個。

宣王時的《虢季子白盤銘》是西周晚期傳世最大的青銅器,長方形,長一百三十點二厘米,寬八十二點七厘米,高四十一點三厘米。清道光年間出土于陜西寶雞虢川司。銘文一百一十字。記述虢季子白奉周王命征伐西北強族有所虜獲,受賞于周廟的事情。此盤字跡出于大篆而不盡相似,筆劃縱向舒展,轉折處圓勁,注意筆劃之間的平行、等分關系,結體修長,上密下舒,章法散朗,全篇看去優雅清疏。論者以為實乃《石鼓文》之濫觴,由此而向小篆遞進,順理成章。近代攻篆者多取以為法。

厲王時的《散氏盤》,也稱《矢人盤》、《散氏鬲》,乾隆年間出土。盤腹有銘文十九行,滿行十九字,計三百五十字。記述矢人將大片田地移付于散氏時所訂契約,詳載核定土田經界及盟誓經過,為研究西周土地制度的重要史料。其筆劃一改典型金文的橫平豎垂、勻穩工正,代之以欹側斜正、粗細不一;字形取方扁之形,而且右肩似乎稍向下垂,與其它作品的長方或近方、端正穩重的體勢不同,在金文中可謂別構一格。習篆籀者多取以為范。這種風格出現的原因,還有待于進一步探討,但聯系西周晚期的社會狀況,不難發現,這種分化的趨勢,應當是地域文化力量上升的必然反映。

《毛公鼎銘》、《虢季子白盤銘》、《散氏盤銘》與《大盂鼎銘》,在清代有“四大國寶”的美譽。此外的代表作品還有:夷王時《多友鼎銘》、宣王時《頌鼎銘》等。

總體看來,青銅器銘文的書寫、鑄造,不僅僅是為表達文字的內容,同時也反映了人們書寫、鑄造文字時的審美意識。例如筆劃的圓轉、方折、粗細、剛柔、曲直的變化,結構的安排,字、行的排列,以及均衡、對稱、疏密等形式規律的運用,都十分明顯地體現了當時書寫者的匠心,藝術性比甲骨文又有進一步的提高和豐富。

西周中、晚期的作品,在筆劃、結構和章法上的處理,圓熟自如,能夠充分利用工具和鑄造方法的特長來發揮創造性,使文字的形式獨具一種凝鑄效果,端嚴肅穆、氣息高渾,令人觀之而有如入廟堂、如對至尊的敬畏感,然而卻又有慈靄溫婉、如沐春風的親切感,通常認為,這應該是所謂“大篆”的特有氣息。這種氣息是非常可貴的,在后世書法家那里產生了很強烈的共鳴,成為后來者孜孜以求的一種境界。西周中、晚期的金文作品,也因此被認為是西周金文的鼎盛之作,學習大篆的典范。

此外,還要加以說明的是,商和西周時代還有其它記錄文字的載體,《尚書·多士篇》說:“惟殷先人,有典有冊。”考古尚未發現這樣的典冊。不過,卻有其他文字資料,如玉片朱書“束于丁”、陶片墨書“祀”字、《婦好墓石磬刻》等。由于考古所見有限,我們還不能對這些作品進行系統的分析,但應該指出,它們保存了商和西周文字的另一種面貌。

3、春秋、戰國金文

公元前770年,犬戎陷鎬京,殺幽王,西周滅亡;晉、鄭等諸侯護送平王東遷,都于雒邑(今河南洛陽市),史稱“東周”,周王室由此衰落,中國歷史進入諸侯爭霸的春秋時代(公元前770年~公元前476年)和列國割據兼并的戰國時代(公元前475年~公元前221年)。

伴隨這一歷史大變動,文字的應用也形成了一些新的特點。容庚說:“銘文的特征是文字圖案化,裝飾代替了書史性質”、“一般的共同趨勢是簡化”。不過,他的概括并不全面。

從藝術風格的角度看,這時期最為突出的變化,是地域風格的逐步增強,其中尤其值得注意的,一是向小篆方向演變;二是在一些諸侯國里出現了文字裝飾化的傾向。同時,在戰亂頻仍的情況下,文字的應用范圍大大擴展,為適應其需要,產生了明顯的文字簡化趨向,并進而導向了隸變。這兩大變化,構成了春秋戰國書法的基本發展線索。此外,在春秋早期,典型的西周大篆風格仍有所延續,構成春秋戰國書法的第三條發展線索。我們可以簡單地把它們稱作:西周大篆風格的延伸、地域化(其中最突出的是小篆化和裝飾化)、隸變。典型西周大篆風格的延續主要存在于金文中,隸變主要發生在簡牘書中,只有地域化是金文、簡牘中共同存在的。

(1)典型西周大篆風格的延續

西周大篆風格的延伸主要存在于春秋時期。社會的變遷并不立即帶來文字書寫習慣的改變,因而,在許多諸侯國里,都存在與典型西周大篆風格相似的作品。如許國的《喬君鉦銘》,陳國的《陳侯壺》、《陳侯簠》,鄀國的《上鄀公敄人簠》,黃國的《黃君簋》,鄧國的《伯氏鼎》,薛國的《薛侯盤》,鑄國的《鑄公簠》、《鑄叔簠》,紀國的《紀伯盨》,邿國的《邿遣簠》,魯國的《魯伯愈父簠》,等等,與西周晚期的《仲義父鼎》、《犀伯魚父鼎》、《伯萀父鼎》、《伯吉父鼎》等,風格是非常接近的。它們完全可以說是西周晚期大篆風格的自然延伸。無論從欣賞還是學習的角度說,它們都是西周晚期風格的有效的補充。

(2)金文的地域化發展

西周晚期風格的延續并沒有維持多久。隨著諸侯割據狀況的越演越烈,地域特色越來越成為主導的趨向。從春秋晚期到戰國時期,青銅器銘文的地區差異越來越突出。王國維將它劃分為西土和東土兩大系,西土系即秦國文字,東土系即六國古文。陳夢家則整理為五個系統:

東土系:齊、魯、邾、莒、杞、鑄、薛、滕;

西土系:秦、晉、虞、虢;

南土系:吳、越、徐、楚;

北土系:燕、魏;

中土系:宋、衛、陳、蔡、鄭。

我們綜合這兩家的學說,可以歸納為三個系統,即:東土系、西土系和南土系。

綜合來看,這一階段的金文確實非常紛繁復雜,但是我們還是可以找出其中有歷史共同性的一條發展線索——這就是規范化。在三個系統中,西土一系,主要是這條道路;而東土、南土兩系,也出現了走在這條道路上的作品。雖然三系之間的文字形體差異很大,但在這條道路上的作品,卻在形式上體現出一定的共同點,這就是筆劃的均勻化、結構的合理化。這是文字的應用特性所規定的,也是人們不斷進行形式探索的結果。文字的規范化,是文字在應用中的必然要求,同時也是對文字進行美化時的一種道路。不妨這么說,假使不是秦統一了中國,而是其它六國之一統一了中國,也必然會出現一種形式上類似小篆的篆書字體,作為規范的文字體式。

同時,還需要說明的是,文字的應用性在這一時期還帶來了另一種變化,這就是文字的俗化。裘錫圭先生說:“春秋戰國之交,舊的貴族階級逐漸為新興剝削階級所取代,文字開始擴散到民間。進入戰國時期以后,隨著經濟、政治、文化等方面的巨大變化和迅速發展,文字的應用越來越廣,使用文字的人也越來越多,因此文字形體發生了前所未有的劇烈變化。這主要表現在俗體字的迅速發展。”這種情況,必然影響到青銅器銘文。前面所舉各例之外,我們還發現了這類受到俗體字影響的作品,如河南泌陽官莊出土的《平安君鼎》蓋銘、秦國的《大良造鐓》、《高奴權》等銘文。

4、秦國《石鼓文》和《詛楚文》

石上刻字,在我國出現甚早,商和西周已有石刻文字資料保存至今,但數量小,形制簡單,不具典型意義。真正的石刻文字出現在春秋戰國時期。隨著冶鐵技術的發達,鐵器工具的使用,使刻石成為可能。具有書法藝術價值,足令后人稱奇的石刻文字是《石鼓文》。

《石鼓文》,唐初發現于陜西鳳翔三畤原,現藏故宮博物院。共十石,每石約一米高,其形如鼓,故通常稱其“石鼓”,所刻文字為“石鼓文”。文為四言詩,述秦國國君游獵事。其刻制時代,尚無定論,約在春秋晚期至戰國早期。《石鼓文》是大篆向小篆演進過程中的重要資料。其字猶存大篆典型,但筆劃趨于均勻,體勢趨于方整,已有小篆風度。因系原石,歷來受到寶愛,由唐至今,每視為國寶,詠贊極多。師法者或強調其大篆氣息,求其高古,或取小篆之意參之,得其勻穩端重,左右逢源皆得如意。

《詛楚文》,戰國中期以后秦石刻,內容為秦王祀神制克楚兵復其邊域,每告一神即刻一石。原石早佚,傳宋代先后發現:㈠嘉祐年間鳳翔開元寺出土的《巫咸文》,宋徽宗時取歸御府,共三百二十六字。㈡治平中發現的《大沈久湫文》,共三百一十八字。㈢蔡挺所得,后藏洛陽劉忱家的《亞駝文》,共三百二十五字。原石宋時亡佚,所傳拓本都系翻刻。現存摹刻在《絳帖》和《汝帖》上的是前兩種,已失原形,不過骨架猶存,可以看出與小篆的淵源。

5、春秋、戰國簡牘帛書墨跡

前已述及,殷商時代應該已有簡冊的存在,但由于材質的關系,在這些材料上書寫的字跡,至今沒有發現,商和西周的墨跡資料極少。但春秋戰國之后,墨跡存留逐漸多了起來,主要書寫在三類載體上:玉或石、絲織物和竹木簡。

(1)《侯馬盟書》和《溫縣盟書》

盟書是各諸侯國或卿大夫之間建立同盟時埋在地下或沉于河水之中的誓約記錄。目前發現的有兩份:1965年山西侯馬晉國遺址出土的《侯馬盟書》和1979年河南溫縣出土的《溫縣盟書》。

(2)《楚帛書》

在絲織物“帛”、“繒”上書寫文字,王國維認為:“至遲亦當在周季。”但目前發現的只有在湖南長沙子彈庫戰國楚墓出土的、現藏美國紐約大都會博物館的《楚帛書》,亦稱《楚繒書》或《楚絹書》。年代“約相當于戰國中晚期之交”。

楚帛書的文字具有典型的楚地地方特色,起收筆鋒運用的變化不大,筆劃呈弧形而且傾斜,富有動感;字形多取扁勢、側勢,有一種自然隨意的效果。

(3)簡牘書

簡牘在晉以前,是主要的書寫載體,它的出土,漢以來就時有所聞,但無一件保留至今。19世紀末以來,在我國西北地區又陸續出土了大量簡牘。目前發現的春秋戰國簡牘,主要有兩類:楚地簡牘和秦地簡牘。楚簡牘主要有:曾侯乙墓竹簡(1978年湖北隨縣出土)、長沙楚簡(1951、1953、1954年長沙出土)、信陽楚簡(1957年出土)、江陵楚簡(1965、1973、1978年江陵出土)、包山楚簡(1987年湖北荊門包山出土)等。

這些楚簡與楚帛書接近,不以規范、工整為追求目標,而首先滿足書寫、制作時的便捷要求,因而用筆簡捷、字形欹斜。楚簡的應用性更突出,因而這些特點更強烈。如江陵望山簡結構疏密調整甚巨,大開大合;《信陽楚簡》結構錯落,起筆時每有重頓,形如釘頭,灑然自得;《長沙仰天湖楚簡》用筆雄放;《包山楚簡》則或沉著或靈秀。總體看來,既統一又有較大變化,顯示了活潑的生機。

秦簡牘目前發現的主要是青川木牘。1980年四川青川縣郝家坪戰國墓群第50號墓出土,計有2枚,時間約當秦昭王元年(前306年)左右。

《青川木牘》只有一枚正面字跡清晰,其余皆殘損過甚,不可識讀。內容為更修田律、律令、修改封疆、修道治會、筑堤修橋、疏通河道等六事。文字學家認為其字體屬古隸。篆書圓曲形筆劃已漸漸被分解為直的筆劃,體勢平正并趨向隸書的扁勢,波磔已有萌芽跡象。由此可見,在戰國晚期,隸書字體已逐漸成形。