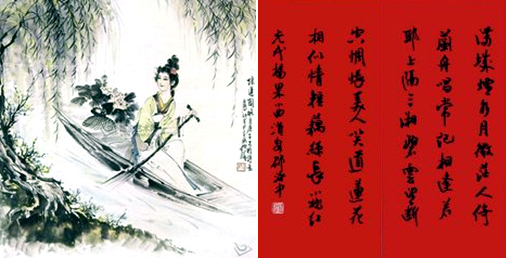

元人小令鑒賞之二

【越調(diào)】小桃紅 楊果

采蓮湖上棹船回,風約湘裙翠,一曲琵琶數(shù)行淚。望君歸,芙蓉開盡無消息。 晚涼多少,紅鴛白鷺,何處不雙飛!

楊果(1197-1269),字正卿,號西庵,祁州蒲陰〔今河北安國市〕人。據(jù)柯劭忞《新元史》:他自幼喪父母,成年后在亳州、許昌流落十余年,以教書維生。金正大元年(1224年)中進士。在許昌時,與參政、大司農(nóng)李蹊交往甚密,李蹊極為賞識他的才能,經(jīng)他舉薦,楊果出任偃師縣令,后改任蒲城、陜縣等地縣令,他關(guān)心民眾疾苦,深得民心,以清廉干練著稱,政績卓著。金亡后,楊奐征河南課稅,起用楊果為經(jīng)歷。史天澤經(jīng)略河南,舉為參議。元世祖中統(tǒng)元年〔1260〕官北京巡撫使,次年拜參知政事。至元六年〔1269〕出為懷孟路(今河南泌陽縣)總管,在任期間力昌教育,修文廟,辦學(xué)校,以老致仕,同年卒。謚號“文獻”。(《新元史》卷一百五十八·列傳第五十五)

“楊果性聰敏、美風姿,善諧謔,聞?wù)呓^倒。文采風流,照映一世”,但人品高尚,“以廉干稱”。貧賤時與一流離女子成婚,雖歷任顯官高位卻始終與糟糠之妻相濡以沫,與之偕老,為時人稱道。工文章,長于詞曲,與元好問交好。元好問編的《中州集》(戊集第五)收錄有楊果的多首詩作。

有《西庵集》(已佚)。

有子楊冶,字仁卿。金哀宗正大七年(1230)收世科。好文學(xué),詩風有李白的飄逸和李商隱的富艷。當時名士稱贊說:“仁卿不是人間物,太白精神義山骨”(《與劉從益等聯(lián)句》)

采蓮湖上棹船回,風約湘裙翠 楊果【越調(diào)·小桃紅】

楊果散曲現(xiàn)存不多,僅小令11首(見于《陽春白雪》8首,見于《太平樂府》3首,套數(shù)5套。內(nèi)容詠自然風光,曲辭華美,富于文采。明·朱權(quán)《太和正音譜》評其詞“如花柳芳妍”。這與楊果的生活經(jīng)歷大有關(guān)系:楊果在金亡后飄泊于江南水鄉(xiāng)。江南水鄉(xiāng)煙雨蒙蒙,河湖交錯,水面蓮荷、菱藕、蒲葦叢生,鸕鶿、野鴨、鴛鴦等水禽掠水而過,采蓮、采菱小船穿梭其間,給楊果留下極其深刻的印象,所以他的全部散曲皆是詠歌江南水鄉(xiāng)風物水鄉(xiāng)姑娘的女子的采蓮、采菱勞動和對愛情的憧憬和向往。他與元好問是好友,曲作風格也近似曲辭雅潔清麗,帶有明顯的由宋詞向元曲的過渡痕跡。這里選的八首【越調(diào)·小桃紅】中最后一首“采蓮湖上棹船回”就是典型一例:畫面優(yōu)美,語言清麗典雅,字里行間又流露著淡淡傷感與悲嘆。

這只曲的特色在于以下三點:

首先是內(nèi)涵的豐厚,表達的婉曲。這只曲表面上描繪的是江南水鄉(xiāng)的秋景和采蓮女的哀怨愁思,以此來寄托詩人自己的家國情懷。

曲的首句“采蓮湖上棹船回”就有豐厚的包孕,就能引起讀者的聯(lián)想:采蓮女為何擱下蓮蓬不采,掉棹而歸?是因為天晚,像王維詩意所云的“竹喧歸浣女,蓮動下漁舟”?還是因為思親念遠、無情無緒,采蓮未畢就怏怏而返?或是見芙蓉開敗、無人見憐,觸動無限的心思和愁腸?這都是作者在此曲一開頭就給我們留下的懸念。另外,“芙蓉開盡無消息”在表現(xiàn)手法上也極為婉曲:其中“芙蓉開盡”是寫景,從芙蓉初放到“開盡”,季節(jié)上大概是自夏徂秋,時間上有個推移的過程;“無消息”是主觀感慨抒發(fā),對象則由物到人,抒發(fā)這位采蓮女對離去親人或情人的思念之情。其中季節(jié)景物在變:自夏徂秋;思念的情感則不變:始終如一。以此來襯托這位采蓮女的思念之深,情之堅貞。這種情景對襯、景變而情不變,時移而情不移,變中有不變的表現(xiàn)手法,也是作者對中國民歌傳統(tǒng)的繼承和創(chuàng)新。《詩經(jīng)》中那首被后人稱之為“風神搖曳的好詩”《蒹葭》就是如此:詩中一天的時間在推移,從“白露為霜”到“白露未晞”再到“白露未已”;季節(jié)也在變化,從“蒹葭蒼蒼”到“蒹葭凄凄”再到“蒹葭采采”,但詩中主人公對“在水一方”的“伊人”的思念,卻始終那么執(zhí)著如一。從南朝樂府《西洲曲》到現(xiàn)代民歌《孟姜女》、《四季歌》和《十二月小調(diào)》無不采用此法。另外,此曲的結(jié)尾兩句“晚涼多少,紅鴛白鷺,何處不雙飛”亦是極為含蓄,頗能引人思索聯(lián)想。同樣的,表面上是在描繪水鄉(xiāng)晚景:傍晚時分鴛鴦、白鷺在尋找棲息之所,曾成雙成對,分來飛去。但詩人又為何在眾多的水鳥中選取鴛鴦,又偏偏要突出它們的成雙成對、許許多多呢?這恐怕就暗含這位采蓮女的內(nèi)在情愫、主觀感受了。晚唐詞人溫庭筠有首詞曰《菩薩蠻·小山重疊金明滅》,詞中極力摹寫一位貴族少婦艷麗又十分慵懶的情況:日高未起,懶畫蛾眉。這位少婦為何如此慵懶呢,詞人并未做交代,只是在結(jié)尾處提供一個細節(jié):她新著的羅裙上繡著一對鷓鴣鳥。鷓鴣鳥不僅成雙,而且其叫聲是“行不得也哥哥”。這就足以暗示我們:正是對遠方夫君的刻骨思念,才使她無心梳妝、身心怠惰的。此曲中的“晚涼多少,紅鴛白鷺,何處不雙飛”,也給我們同樣的暗示吧!

此曲的內(nèi)涵的豐厚,表達的婉曲還不僅表現(xiàn)在通過情景對襯、鴛鴦雙飛含蓄地抒發(fā)一位采蓮女對遠方親人或情人的思念,更在于它還有更深的政治內(nèi)涵、更含蓄的個人情志操守的婉曲表達。它內(nèi)中含蘊的是一位不忘故國的士大夫的家國情懷,和故宮離黍的深深哀怨。

如前所述,元好問是楊果的好友,曾將楊果的的作品收入《中州集》。楊果還有一位友人叫李遹,也很欽佩楊果的才華,曾有詩《贈中山楊果正卿》,詩中寫道:“中山公子文章雄,雅隨童稚為雕蟲”。三人均在金朝為官。金亡后元好問拒絕元世祖忽必烈重臣耶律楚材的傾心接納,不愿在元朝做官而回到故鄉(xiāng)去做遺民,傾全部心力去整理金代典籍。李遹更是“禰衡不遇孔文舉,坡老懶事陳元龍”(同上)。不愿再事新主。楊果的民族氣節(jié)雖不如元好問和李遹,但也在江南飄泊五年后才應(yīng)河南課稅楊奐征召,起用為經(jīng)歷。但他仍懷戀前朝,對于亡國之痛,他一直不能忘懷,況且雖在元朝任職,然而元初統(tǒng)治者對漢族知識分子一直是歧視、壓制的,即便是做了官的漢人,也比同級的蒙古官員要卑微。詩人既無望恢復(fù)故國,又不滿當時的境遇,國家興亡的感慨,抑郁不得志的悲嘆常常涌上他的心頭,這從他的一些詩作中可以看出。如他在古風《羽林郎》中,詠歌忠于舊主的未央宮衛(wèi)士,以及在國家變故后未能隨君而死,以至受辱于新貴的喟嘆:“蔡州新起髑髏臺,只合當年抱君死。君家父兄健如虎,一旦倉皇變?yōu)槭蟆e\衣新貴見黃嗤,得時失時今又悲”。這無疑是詩人自身遭遇和感嘆的借喻。在《洛陽懷古》中也充滿山河陵替、孤臣孽子的深悲:“山勢忽從平野斷,河聲偏傍故宮哀……惆悵青槐舊時路,年年無數(shù)野棠開”。在《老牛嘆》中,將自己比作不受新主重視,衣食不周的老牛:“服箱曾作千金犍,負重致遠人所憐。而今棄擲非故主,飽食不如盜倉鼠”。在《過狄仁杰墓》、《游裴公亭》等懷古詩中亦發(fā)出類似的感概。在《峴山秋晚圖》中更是直接抨擊元統(tǒng)治者在南侵過程中的燒殺焚掠:“江水江花繞大堤,太平歌舞習(xí)家池。而今風景那堪畫,落日空城鳥雀悲”。只不過在這首“小桃紅”小令中,上述情感沒有直接傾吐,而是通過水鄉(xiāng)晚秋精心構(gòu)織的畫面,通過采蓮女孤獨而幽怨的愁思來曲折含蓄地加以表現(xiàn)罷了。

這首先表現(xiàn)在采蓮女的形象和情態(tài)的描繪上:在一些經(jīng)典詩詞中,采蓮女的形象多是活波可愛的,其中涉及的初戀也多是甜美溫馨的,從漢樂府中第一首采蓮歌《江南》就是如此:“江南可采蓮,蓮葉何田田,魚戲蓮葉間。魚戲蓮葉東,魚戲蓮葉西,魚戲蓮葉南,魚戲蓮葉北”。詩人通過魚兒在蓮葉間游戲呷喋中的歡快之態(tài),把采蓮姑娘與小伙子間的追逐嬉鬧、勞動的歡樂和愛情的甜蜜,表現(xiàn)得非常充分。后人的采蓮曲也多如此,尤其是唐人:

王昌齡【采蓮曲】荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開。亂入池中看不見,聞歌始覺有人來。

崔國輔【相和歌辭·采蓮曲】玉溆花紅發(fā),金塘水碧流。相逢畏相失,并著采蓮。

王維【皇甫岳云溪雜題五首】日日采蓮去,洲長多暮歸。弄篙莫濺水,畏濕紅蓮衣。

李白【越女詞五首】耶溪采蓮女,見客棹歌回。笑入荷花去,佯羞不出來。

劉方平【采蓮曲】落日晴江里,荊歌艷楚腰。采蓮從小慣,十五即乘潮。

顧況【溪上】采蓮溪上女,舟小怯搖風。驚起鴛鴦宿,水云撩亂紅。

但楊果這首【小桃紅】中的采蓮女的形象、情調(diào)則不一樣,甚至環(huán)境氛圍與傳統(tǒng)的采蓮曲不相同,不是“芙蓉向臉兩邊開”而是“一曲琵琶數(shù)行淚”,不是“笑入荷花去,佯羞不出來”的少女清純,而似久經(jīng)風塵的琵琶歌女:“一曲琵琶數(shù)行淚”。自從白居易在《琵琶行》中創(chuàng)造了這個傳世的典型后,琵琶女就變成一個有著驚人技藝但又遭到遺棄、哀怨愁苦的代稱。作者選擇這樣一個與眾不同的角度來寫采蓮女,輔之以“芙蓉開盡”的殘荷,暮色時分的水面,以及雙飛的鴛鴦、白鷺等景色、氛圍,來寫她的愁怨,寫她的思念,這就其內(nèi)涵自然就不止于表現(xiàn)一個不同于傳統(tǒng)的采蓮女形象,而是要通過她來暗抒一個不忘故國的士大夫的家國情懷,和面對故宮離黍的深深哀怨。

其次,是這只曲結(jié)構(gòu)和色彩、畫面處理的精妙。曲的開頭說“采蓮湖上棹船回,風約湘裙翠”,暗示已是傍晚,湖面吹起了晚風。下面說“晚涼多少”,既是對開頭的回應(yīng),也是對上句“芙蓉開盡”的補充。另外,“采蓮”二句側(cè)重外在行為的描述,“晚涼”三句又側(cè)重內(nèi)心所思的觸動;“采蓮”二句是手中所弄,“晚涼”三句則是眼中所見。各有側(cè)重,各司其職,又以對遠游親人的這根紅線總貫其中,結(jié)構(gòu)是極為精巧的。

從色調(diào)的處理上來看,曲作者是位調(diào)色的高手:有同色相襯,有異色對比。同色相襯如采蓮女的羅裙與滿湖的蓮葉渾然一體,異色對比如紅鴛白鷺,以強烈的對比度,構(gòu)成強烈的視覺印象。而這一切又構(gòu)成了水鄉(xiāng)晚秋的典型美景。以美景反襯采蓮女孤獨、哀怨的愁思。這種以美景襯哀情的反襯手法,按清代詩論家王夫之的話來說,“可一倍增其哀樂”(姜齋詩話)。

再次,這只曲在元曲發(fā)展史上有著獨特的地位。

眾所周知,散曲是由樂府民歌和宋詞演化而來的。從這只曲的風格和表現(xiàn)手法來看,帶有明顯的演化痕跡,同元好問的《黃鐘·人月圓》一樣,皆是元曲早期的標志。曲與詞的區(qū)別固然很多,但有兩點是主要的:一是風格不同。詩詞講究含蓄和婉曲,講究“言外之旨,文外曲致”,“深文隱蔚,余味曲包”(劉勰《文心雕龍·隱秀》),甚至要求“如羚羊掛角,無跡可求”(嚴羽《滄浪詩話》)。正是基于這點,有些詩論家才不滿意白居易新樂府那種“篇首標其目,卒章顯其志”的直白方式,甚至譏諷為“樂天樂府幾乎罵”(張舜民《滹南詩話》)。曲的特點則相反,它不以含蓄蘊藉見長,而以直白明快的表達方式取勝。王季思先生在論詞和曲的差別時說:“詞曲而曲直,詞斂而曲散”,“詞婉約而曲奔放,詞蘊藉含蓄而曲淋漓盡致。以六義言,則詞多用比興而曲多用賦”(《曲不曲》)。楊果這首《小桃紅》在表達方式上則是以含蓄婉曲為特色,對此上面已作分析,不再贅述。也就是說,它雖是曲,但也像曲。因此它是早期散曲,或者說是由詞向曲過渡的標志,在元曲史上有獨特的地位。

曲與詞的第二個顯著區(qū)別是在語言上:曲的語言直白、不避俚俗并帶有調(diào)侃和諧謔,不同于詩詞但別有風味,曲論家把此稱為“蛤蜊風味”。因為蛤蜊在古代雖不能入正席,但味道鮮美,別有一番風味。但這首【小桃紅】的語言卻以典雅清麗為其特征。有的詞句本身就是對古典詩詞的化用,如“風約湘裙翠”就是對唐代詩人王昌齡《采蓮曲》“荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開”的化用;“一曲琵琶數(shù)行淚”則直接導(dǎo)源于白居易的《琵琶行》;“紅鴛白鷺,何處不雙飛”又是對唐末詞人溫庭筠《菩薩蠻》“新帖繡羅襦,雙雙金鷓鴣”的活用。這些古典詩詞的化用,不但加大了此曲的容量,使其包孕更加豐厚,而且顯得典雅清麗。從語言上來說,也帶有明顯的詞的痕跡。

順便說一下:此曲對古典詩詞的化用,不僅表現(xiàn)在語言上,就是在構(gòu)思和創(chuàng)意上也有借鑒更有創(chuàng)新。為了說明這點,我們先來看看兩首唐詩一首詩漲潮的《江南行》

茨菰葉爛別西灣,蓮子花開不見還。

妾夢不離江上水,人傳郎在鳳凰山。

另一首是劉采春的《啰唝曲》:

莫作商人婦,金釵當紙錢。

朝朝江口望,錯認幾人船。

兩首詩的的題材都是思婦懷遠,也都是用水上景物來借景抒情。楊果【小桃紅】中的“芙蓉開盡無消息”與漲潮《江南行》中的“蓮子花開不見還”;楊果【小桃紅】中的“一曲琵琶數(shù)行淚”與劉采春《啰唝曲》中的“莫作商人婦”其中關(guān)聯(lián)不難看出,但“芙蓉開盡無消息”顯然比“蓮子花開不見還”時間的跨度更大,等盼的時間更久,情意自然也更長。況且,“蓮子花開”象征著青春美好,“芙蓉開盡”則是年長色衰,后者更符合也更能表達采蓮女心中之秋。同樣的,“一曲琵琶數(shù)行淚”與“莫作商人婦”相比,前者也更為具體形象。

附

贈中山楊果正卿 李遹

士道雕喪愁天公,陰霾慘慘塵濛濛。三冬不雪春未雨,野桃無恙城西紅。

春光為誰作駘蕩,造物若我哀龍鍾。數(shù)行墨浪合眼死,一包閑氣終身窮。

中山公子文章雄,雅隨童稚為雕蟲。禰衡不遇孔文舉,坡老懶事陳元龍。

唯之與阿將無同,乾坤萬里雙飛蓬,飄飄南北東西風。

《全金詩》卷一三七 楊果

《羽林行》

銀鞍白馬鳴玉珂,風花三月燕支坡。侍中女夫領(lǐng)軍事,黃金買斷青樓歌。

少年羽林出名字,隨從武皇偏得意。當時事少游幸多,御馬御衣嘗得賜。

年年春水復(fù)秋山,風毛雨血金蓮川。歸來宴賀滿宮醉,山呼搖動?xùn)|南天。

明昌泰和承平久,北人歲獻蒲萄酒。一聲長嘯四海空,繁華事往空回首。

懸瓠月落城上墻,天子死不為降王。羽林零落祇君在,白頭辛苦趨路旁。

腰無長劍手無槍,欲語前事涕滿裳。洛陽城下歲垂暮,秋風秋氣傷金瘡。

龍門流出伊河水,北望臨潢八千里。蔡州新起髑髏臺,只合當年抱君死。

君家父兄健如虎,一旦倉皇變?yōu)槭蟆e\衣新貴見黃嗤,得時失時今又悲。

《老牛嘆》

老牛帶月原上耕,耕兒怒呼嗔不行。瘢瘡滿背股流血,力乏不勝空哀鳴。

日暮歸家羸欲倒,水冷其枯豆顆少。半夜風霜徹骨寒,夢魂猶繞桃林道。

服箱曾作千金犍,負重致遠人所憐。而今棄擲非故主,飽食不如盜倉鼠。

《洛陽懷古》

洛陽云樹郁崔嵬,落日行人首重回。山勢忽從平野斷,河聲偏傍故宮哀。

《五噫》擬逐梁鴻去,六印休驚季子來。惆悵青槐舊時路,年年無數(shù)野棠開。

《過狄仁杰墓》

牝雞聲里紫宸寒,神器都歸竊弄間。一語喚回鸚鵡夢,九霄奪得鳳雛還。

荒墳寂寞臨官道,清節(jié)孤高重泰山。為問模棱蘇相國,當時相見果何顏。

《峴山秋晚圖》

江水江花繞大堤,太平歌舞習(xí)家池。而今風景那堪畫,落日空城鳥雀悲。

《游裴公亭》

裴公亭滿竹林風,王屋天壇在眼中。月桂不隨春共老,池波直與海相通。

珍羞恐負將軍腹,時雨休歸社鬼功。天子仁明百靈助,連村簫鼓廢年豐。

文章分頁: 1 2