元人小令鑒賞之一

總 論

一、元人小令的體制、興起和發展

一個時代有一個時代的文學。如果說漢代是賦、唐代是詩、宋代是詞的話,那么元代則是曲。當然,元曲也是個寬泛的概念,它實際包括雜劇和散曲兩大部分,而散曲又包括小令、帶過曲和套數。但就像一個社會的基本單元是家庭一樣,在元曲大家族中,最基本的組成單元則是小令。所謂套數,是由兩支以上同一宮調的令曲聯綴而成,帶過曲也是由同一宮調中習慣聯唱的兩支或三支曲子組成。而雜劇中的主要組成部分劇曲,則是由一系列令曲按宮調的要求組合而成。所以我們不妨這么說,要做文章大家,得首先練習章句;要成元曲高手,得首先看其小令上的功夫。

小令是獨立的只曲,它同詞中的小令一樣,都是一種可以合樂歌唱的詞,也都是一種講究四聲平仄格律、句式參差的新詩體。而且曲之小令在音樂上也吸收了詞中令牌演變而來的。但是,元曲中的小令卻不同于令詞,由于它們所配的樂曲不同,導致和它們在形式、韻律、語言、風格諸方面都有明顯的區別,這主要表現在:

(一)結構上

詞中的小令由民間發展到文人手中,從單詞增為雙疊,如《蝶戀花》、《鷓鴣天》、《訴衷情》等皆是如此,而元曲之小令則一直保持民間傳唱的單調形式,沒有雙調,更無三疊或四疊,所以又稱為“葉兒”。

(二)韻律上

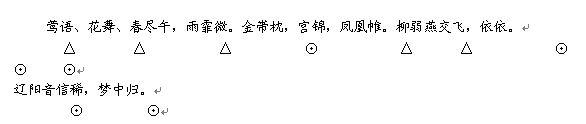

與詞中的小令相比,用韻加密,幾乎每句都要押韻,而且平、上、去三聲互押,不像令詞平仄不能通押,如溫庭筠的《訴衷情》:

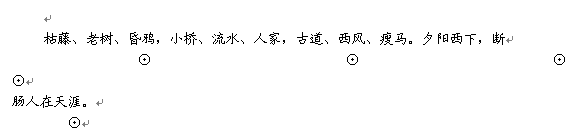

詞中平仄分得很清,而且不是逐句押韻。元人小令則不是這樣,如馬致遠那首膾炙人口的《天凈沙·秋思》:

令中不但逐句押韻,其中的“下”、“馬”屬仄聲字,但也通押。

(三)語言上

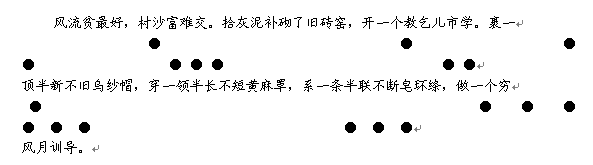

比起令詞來,元人小令的語言更顯得直白尖新,大量使用方言口語。為了使語言更加生動活潑,可以在曲中加襯字,這是元人小令最重要的一個特征。如鐘嗣成的《醉太平·落魄》:

所加之襯字,是為了歌唱和語言活潑之需,以不妨礙原意為原則。

包括小令在內的散曲興起于金末元初,它的興起當然與元蒙貴族的民族習性有關。這是個能歌善舞的民族,他們所喜愛的是一種在北方地區流傳的民間小調,隨著金元統治勢力向南擴展和全國的統一,就像原被蔑視為胡夷的蒙人成了今日國家的主宰一樣,原為“胡曲”的北方民間小調也成了樂壇的正宗。這種胡樂在節拍、韻律以及風格等方面皆不同于中原的清商樂以及改造過的燕樂,所以原有的長短句就不能適應,而需要一種新的文學樣式來配合它,因此,一種新興的可以合胡樂而歌唱的短小抒情的詩體就應運而生,這就是小令。明代的王世貞對此產生過程作了這樣的闡述:“自金、元入主中國,所用胡樂,嘈雜凄緊,緩急之間,調不能按,乃更以新聲調媚之。”(《曲藻·序》)。當然,王世貞所說的只是元散曲產生的一種原因。我認為,它的產生原因絕不是單一的,如果說,蒙古貴族作為統治者,他的聲樂需要為元散曲的產生提供了合法性和正宗地位的話,城市經濟的發達和市民的廣泛需求則為元曲的產生和發展提供了廣泛的社會基礎。元代疆域闊大,各民族之間交往頻繁,再加上元蒙貴族喜愛金屬、皮革之類工藝品,并需求大量日用消費品,這都促進了商業的發達和城市經濟的繁榮,手工業作坊和商人的增多也擴大了市民隊伍。為適應元蒙貴族宴樂和廣大市民的文化需求,各大城市都出現了集中各種伎藝進行商業性演出的勾欄、瓦舍,像大都、揚州、真定、平陽、杭州等地更為繁盛,作為元曲樣式之一的小令最初就是在市民中間流傳的,所以又叫“街市小令”。另外,由于元蒙貴族的民族歧視政策和對儒學文化的蔑視,直到元初仍繼續推行金朝實行的吏人官制度而不恢復科舉制。這樣,大量的漢族士人被排斥在國家上層統治集團之外,他們或淪為下層官吏,或隱居嘯傲山林,或混跡于市井與藝人為伍。無論是宋亡元興這場天崩地解式的大動亂,還是元代的民族政策和文化政策,都給他們留下了無法回避的痛苦和深深的傷痕。他們之中很大一部分人開始運用這種為社會普遍接受的新的文學樣式來抒發自己的憤懣、痛苦和不平,來表達他們的志向、愿望和蔑視。這部分人的投入大大地提高了原作為“胡夷里巷之曲”的散曲質量,使散曲無論在思想價值和藝術水準上都是以往的北方小調所無法比擬的。在這場大變動中,還有一些具有較高文化素養的婦女淪為伎藝人,這些人當中有的自己就會填詞作曲,真實地、動情的詠嘆著、表白著自己的苦和淚:“奴本是明珠擎掌,怎生的流落平康,對人前喬做嬌模樣,背地里淚千行”(真氏《仙呂·解三酲》);“待蓬窗一身兒活受苦,恨不得隨大江東去”(珠簾秀《壽陽曲》)。我們只要讀一讀元代這些歌女們自己寫的心聲,就可以毫不猶豫地說,這支表演隊伍的藝術修養和文化水準,是古代任何一個王朝所不具備的。

有了一支高質量的創作隊伍,有了一支高水準的表演隊伍,有了普遍廣泛的觀眾隊伍,包括小令在內的元曲怎能不興盛呢?

元人小令的發展階段基本上與雜劇同步,即以元成宗大德年間(1307)為界,分為前后兩個時期,前期的活動中心在大都,代表作家是馬致遠、關漢卿和白樸。他們處于當時社會的下層,是與民間藝人為伍的“書會才人”。他們對當時的民生疾苦、民族歧視感受最深,胸中充滿了憂憤、牢騷和不平。因此在他們的小令中往往流露出對封建秩序的蔑視、功名利祿的鄙薄,或用直抒胸臆的方式憤世,或用俳諧調笑的方式玩世,或用歸隱山林的方式避世,無論是詠歌男女愛情還是緬懷古人,或是對待功名事業,都表現出強烈的反傳統精神。在藝術風格上,他們的小令本色自然,與民間歌曲比較接近,或質樸、或清麗、或豪放、或俳諧,無論是狀物描景、詠志抒情皆能揮灑自如、曲折盡意,高度顯示了散曲的本色。其中馬致遠小令創作成就最高,有“曲狀元”之稱。他的《東籬樂府》現存小令一百十五首,套數十六套,無論是題材范圍還是創作數量,皆為前期散曲之冠。題材上,他把小令由專寫風景戀情擴大到山林隱逸、風土人情、懷古傷今。風格上或直質急切,或哀颯悲怨,或恬淡清麗,表現出元曲大家多種藝術才能。他的那首《天凈沙·秋思》被前人譽為“秋思之祖”,可與唐人絕句論高下(王國維《宋元戲曲史》),在這一時期的小令作家中,前有元好問、楊果、劉秉忠、胡祗遹、王惲等嘗試之作,后有盧摯、姚燧、馮子振、商挺、王和卿、劉敏中、王實甫、盍西村、陳草庵等曲壇高手,他們各以其獨特的風格使前期小令臻于極盛之境。

后期的散曲創作中心移向南方,作家隊伍加大,而且出現了專門致力于散曲創作的作家,創作的數量也大幅增多,如散曲作家張可久,現存小令八百五十五首,占現存全元散曲數量的五分之一,是前期數量最多的馬致遠散曲的七倍多。后期散曲作家無論在創作內容和藝術風格上同前期都有較大的差別。在作品內容上,干預現實、面對人生的憤激不平之聲少了,更多地表現隱遁山林、傲嘯煙云的隱者之樂,縱情詩酒、淡漠人生的文士之趣。他們對現實不滿,但是以一種逃避或漠視的態度來加以曲折表現的;他們有時也作長嘆,但卻少有前期作家橫溢于作品之中的牢騷和不平。在藝術上,他們刻意求工,追求格律嚴整、語言精工,形成一種婉麗風格,這樣就失去了市民里巷這塊賴以成活的土壤,變成了文人雅士們的案頭清賞,后期尤其是末期的元人小令,實際上已走入了死胡同。

后期小令的代表作家是張可久和喬吉,他倆都是落魄江湖、懷才不遇的文人。張可久七十多歲還在昆山縣當幕僚,喬吉更是終身潦倒,一生浪跡江湖,自稱“江湖狀元、風月神仙”。他倆也都是終身從事散曲創作,縱情詩酒、放浪山水、漠視現實、孤芳自賞是他倆共同的人生態度,曲律上刻意求工,用語典雅華麗也是他倆共同的藝術追求,明代的李開先曾把他倆比作“曲中李杜”。但兩人相比,張可久由于終身為吏,常與達官名士周旋,其小令更為典雅蘊藉,更講究聲律對仗,而喬吉的一些作品,如《雙調·折桂令·自述》還有其直白淺俗的一面,不同于張的一味清雅。

在張、喬曲風的影響下,鄭光祖、徐再思、趙善慶、錢霖、曹明善、任昱、周德清、吳西逸等曲家繼之而起,除張養浩、劉時中、薛昂夫等少數作家外,他們大都格調婉約、語言清麗,承張、喬一脈。而貫云石、阿里西瑛、鮮于必仁、大食惟寅等一批少數民族作家則繼承其祖先馬上弓刀、馬下歌舞的豪放粗獷本色,在后期小令中顯出與眾不同的風格而與前期對接。張養浩的一曲《潼關懷古》沉郁雄渾,語驚千古,其四射之光芒可堪與前期的《天凈沙·秋思》并為元曲長空的“啟明、長庚”。