元人小令鑒賞之二

【黃鐘】人月圓·卜居外家東園 元好問

重岡已隔紅塵斷,村落更年豐。移居要就,窗中遠岫,舍后長松。十年種木,一年種谷,都付兒童。老夫惟有,醒來明月,醉后清風(fēng)。

元好問(1190——1257),字裕之,號遺山,鮮卑人。曾祖元春(一作椿)任北宋隰州(治今山西省隰縣)團練使,移家忻州,遂為忻州人。父親元德明多次科舉不中,以教授鄉(xiāng)學(xué)為業(yè),平時詩酒自娛,著有《東巖集》。元好問兄弟有三個,他是老三,而他的二叔和三叔都沒有兒子,于是便過繼給叔父掖縣縣令元格,并隨元格赴掖縣。

史載元好問天資聰明,七歲就能寫詩,被人譽為“神童”。十一歲,嗣父在冀州任職,元好問得到了翰林侍讀學(xué)士兼知登聞鼓院路擇的賞識,路擇“愛其俊爽,教之為文”。十四歲,元好問師從著名學(xué)者郝晉卿,博通經(jīng)史、淹貫百家。元好問從十六歲起開始參加科舉考試,但數(shù)次未中。金宣宗貞佑二年(1214)夏,元好問二十五歲再次赴京,準備將于秋天舉行的考試。雖然考試又一次失敗,但他卻通過應(yīng)試汴梁,得以與朝中名人權(quán)要如趙秉文、楊云翼、雷淵、李晏等交接結(jié)好,詩歌創(chuàng)作極豐。其中《箕山》、《元魯縣琴臺》等篇,深得禮部尚書趙秉文贊賞,其文名震京師,譽為“元才子”。但不久由于蒙古兵圍攻,元好問不得不由山西逃難河南并在豫西逐漸定居下來。直到興定五年(1221)元好問才進士及第,時年三十二歲。但因科場糾紛,被誣為“元氏黨人”,便憤然不就選任。又過了三年,到他三十五歲時,元好問又得到趙秉文等人的貢舉,以考試優(yōu)異得中宏詞科,元好問才正式就選,被任為權(quán)國史院編修,留官汴京,但生活頗為清苦。金哀宗正大三年(1226),元好問任河南鎮(zhèn)平縣令。次年改官河南內(nèi)鄉(xiāng)縣令,不久其母張氏身故,其長子出生,元好問丁憂閑居內(nèi)鄉(xiāng)白鹿原,應(yīng)鄧州帥移刺瑗之邀,赴任幕僚。但不久蒙古軍攻陷鳳翔,鄧州帥投降,元好問借機辭去幕府。正大八年元好問調(diào)任南陽縣令,他在任上大刀闊斧進行改革,成績斐然。所以河南志書稱他“知南陽縣,善政尤著”。正大八年秋,元好問赴京調(diào)金中央政府任尚書省令史,移家汴京。此后又升任左司都事,又轉(zhuǎn)任尚書省左司員外郎。

金亡后元好問隨大批官員被俘,并被押往山東聊城看管兩年,后居住冠氏縣。元好問作為囚徒,與家人輾轉(zhuǎn)于山東聊城等地,并逐漸與蒙古國的漢軍首領(lǐng)嚴實、趙天錫等接上關(guān)系,生活逐漸好轉(zhuǎn)和行動較為自由。這期間,他痛心金國的淪亡,奸賊的誤國,并為了以詩存史,勤奮編輯金國已故君臣詩詞總集《中州集》。以“中州“名集,則寓有緬懷故國之意。后期詩名益重,元世祖忽必烈重臣耶律楚材傾心接納,但元好問無意做官,五十歲那年重回老家,隱居故里,并交友游歷,潛心編纂著述。元憲宗七年(1257)九月,在獲鹿寓舍逝世,享年68歲。

元好問是金末元初著名作家和歷史學(xué)家、文壇盟主,是宋金對峙時期北方文學(xué)的主要代表,又是金元之際在文學(xué)上承前啟后的橋梁,被尊為“北方文雄“、“一代文宗“,其詩、文、詞、曲,各體皆工。

元好問是為杰出的詩歌理論家,提倡“自然“,主張情性之“真”,倡導(dǎo)雄勁豪放的詩風(fēng)提倡多元繼承的詩風(fēng),李、杜并列,性靈、神韻、格調(diào)的兼容。還提出許多寫作時的技巧原則,如反對生硬晦澀,亂排典故,做學(xué)問要“真積力久“等等,都是他幾十年親身實踐得來的結(jié)晶,有著切實可行的指導(dǎo)意義。其《論詩三首》、《論詩三十首》、《與張仲杰郎中論文》、《校笠澤叢書后記》等,幾乎概括了漢朝以來的各種詩歌風(fēng)格與重要詩人。尤其是《論詩絕句》三十首在中國文學(xué)批評史上具有極高地位。

元好問的文學(xué)創(chuàng)作成就以詩歌創(chuàng)作最為突出。他存詩1380余首,其詩奇崛而絕雕琢,巧縟而不綺麗,形成河汾詩派。他在臨終之時囑咐后人在他的墓碑上只題七個字“詩人元好問之墓”,足見他對自己詩歌創(chuàng)作的重視與肯定。其中“喪亂詩”奠定了他在文學(xué)史上地位的。這些詩是在金朝滅亡前后寫出的,主要有《歧陽》三首、《壬辰十二月車駕車狩后即事》五首、《俳體雪香亭雜詠》十五首、《癸巳五月三日北渡》三首、《續(xù)小娘歌》十首等。這些詩篇廣泛而深刻地反映了國破家亡的現(xiàn)實,具有詩史的意義。還有為數(shù)不少的寫景詩,這類詩的總體風(fēng)格是豪壯、清雅、不事雕琢,有很多名句。比如《游黃華山》《秋江曉發(fā)圖》

元好問留下詞377首,他也是金代作品最多的詞人。遺山詞內(nèi)容不及其詩內(nèi)容廣大,但在金詞壇卻是題材最豐富的一家。藝術(shù)上以蘇軾、辛棄疾為典范,兼有豪放、婉約諸種風(fēng)格。抒懷、詠史、山水、田園、言情、詠物、贈別、酬答、吊古傷時,無歷不控。

其散曲今僅存9首,用俗為雅,變故作新,具有開創(chuàng)性。元好問創(chuàng)制的《驟雨打新荷》散曲,元初曾廣為流傳,為元散曲家趙孟版等人所檄賞。《太和正音譜》稱之“元遺山之詞如窮星孤松”,列于元散曲名家之列。

元好問另有散文250余篇,小說《續(xù)夷堅志》4卷202篇,《中州集》10卷,《唐詩鼓吹》10卷,《遺山樂府》(又名《遺山先生新樂府》)五卷等。有清光緒讀書山房重刊本《元遺山先生全集》傳世。

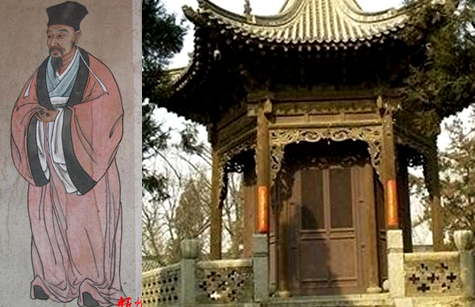

忻州城東南十五里韓巖村元好問墓園內(nèi)貢像、青年讀書時的“野史亭”

在金代文學(xué)史上,元好問堪稱一代之冠。其詩詞、散文、文論皆有名篇遺世。從上面所選的這篇小令來看,其散曲創(chuàng)作亦有特色,不但情摯意深,絕無后來者插科打諢之油滑,而且文詞純雅,已不同于元人小令的“蛤蜊風(fēng)味”,表現(xiàn)出極鮮明的時代特色和個人風(fēng)格,亦可看作有金以來散曲的代表。正因為如此,元好問散曲創(chuàng)作并不多,現(xiàn)存僅九首,但朱權(quán)在《太和正音譜》則稱“元遺山之詞如窮星孤松”,將他列于元散曲名家之列。

金哀宗正大八年(1231)秋,元好問赴京調(diào)任金中央政府任尚書省令史,移家汴京。此后又升任左司都事,又轉(zhuǎn)任尚書省左司員外郎。三年后金被蒙古滅亡,此時詞人四十五歲。在經(jīng)過一番努力后覺得復(fù)國無望,便拒絕元世祖忽必烈重臣耶律楚材的傾心接納,回到其外家(其生母張夫人的娘家)東園卜居。清嘉慶年間學(xué)者施國祁在《元遺山詩文集箋注》中推測,元好問的繼母張夫人,可能就是張道源的后裔。張道源,并州祁人也。年十五,父死,居喪以孝行稱,縣令郭湛改其所居為復(fù)禮鄉(xiāng)至孝里。清道光刊《陽曲縣志》卷二說:陽曲縣東北六十里有至孝村。可能就是元好問外家所在。陽曲縣北接忻州,南抵太原,與元好問晚年生活的忻州城東南十五里韓巖村相距不遠。元好問在外家發(fā)奮著述。系統(tǒng)搜集和總結(jié)的金代的文學(xué)遺產(chǎn),編纂為《中州集》和《壬辰雜編》。小令【人月圓·卜居外家東園】亦寫于其間。同期寫作的還有首七律《外家南寺》:

郁郁秋梧動晚煙,一夜風(fēng)露覺秋偏。

眼中高岸移深谷,愁里殘陽更亂蟬。

去國衣冠有今日,外家梨栗記當(dāng)年。

白頭來往人間遍,依舊僧窗借榻眠。

兩者雖皆是晚年外家,但情調(diào)、主題截然不同。《外家南寺》直抒國破家亡的深悲:晚年回到外家,南寺的僧舍、林木依舊,但國事、人事全非,將一個金末遺民的盛衰之變、滄桑之感表露無遺。而在這首【人月圓·卜居外家東園】小令中,作者似乎陶醉在這隔斷紅塵、年成豐饒的世外桃源之中。作者在其中醒賞明月,醉沐清風(fēng),不事生產(chǎn)也不過問涇渭清濁,牛來馬走,很悠閑,也很淡漠。實際上,兩者的感情是一脈相通的——都是在灑遺民之淚,抒亡國深悲。后者外似悠閑,實一腔酸楚;看似淡漠,然家國之恨無時不戚戚于心。南宋愛國詞人辛棄疾有首詞,寫他飽經(jīng)人生坎坷后的心理感受,詞中寫道:“少年不識愁滋味,愛上層樓。愛上層樓,為賦新詞強說愁。而今識盡愁滋味,欲說還休。欲說還休,卻道天涼好個秋”(《丑奴兒》)。可以作為這首詩的一個很好的注腳。《紅樓夢》中有句詩云:“淡極方知花更艷”,這種貌似悠閑、淡漠的感情表達方式,憂憤卻顯得更為深廣,表現(xiàn)手法也顯得更為婉曲。

曲中首先寫他為什么要卜居?xùn)|園的原因:“重岡已隔紅塵斷,村落更年豐。”重疊的山巒隔斷了紅塵,這里是個豐饒又富足的小山村。從表面上看,闡發(fā)的是歸隱之趣,此與王維、孟浩然等當(dāng)年的隱士似無什么差別,但如結(jié)合元好問的生活經(jīng)歷和當(dāng)時的時代特征,這種人生選擇就不是隱者的逸趣了。金哀宗正大八年(1231),元好問應(yīng)詔入朝。此時的汴京已被蒙古軍包圍。第二年城破,元好問被俘羈押于山東聊城,六年后方攜家人歸故里,此時詩人已達知天命之年。國家敗亡,人近暮年,此時此刻返回闊別二十多年的外婆家,內(nèi)心絕對不可能平靜和漠然。與此同時,還有首同調(diào)、同題材的【黃鐘·人月圓·卜居外家東園】:“懸玉微風(fēng)度曲,熏爐熟水留香。相思夜夜郁金堂。兩點春山枕上。楊柳宜春別院,杏花宋玉鄰墻。天涯春色斷人腸。更是高城晚望。”曲中的“相思夜夜郁金堂”,“杏花宋玉鄰墻”和“高城晚望”接直接表達對故國家園的思念。由此可見此曲中對這個隔絕紅塵、寧靜富足世外桃源的謳歌,只不過反映了詩人顛沛余生暫獲休憩的一種寬解,也是詩人對山河易主的憂憤所采取的一種文人式的對抗。因為這是個主觀感覺上寧靜富足的世外桃源,正好與動亂殺戮的外面世界形成鮮明的對照:據(jù)史載,金衛(wèi)紹王至寧元年(1213),蒙古軍圍攻汴京前,曾分兵擊破河?xùn)|、河北、山東、山西十七府九十多個州縣,“數(shù)千里地,殺戮皆盡。城郭丘墟,金帛子女牛羊馬畜皆席卷而去,屋宇悉皆燒毀”(《元朝秘史》)就在元好問入朝的正大八年,蒙古軍兩次圍汴京,使城內(nèi)大疫五十日,死者九十余萬。唐宋以來人煙輻輳的關(guān)中八州十二縣,兵火之后不滿萬戶。由此看來,詩人在此曲開頭詠歌的隔斷紅塵、年成豐饒的世外桃源,其言外之意是不難測度的。它使我們想起陶淵明那篇著名的《桃花源記》。記中描繪那個“有良田美池桑竹之屬”富足而寧靜的世外桃源,詠歌“黃發(fā)垂髫,并怡然自樂”的人間樂土,正是作者對晉宋易代之際社會動亂、民生艱難的不滿和抗?fàn)帲瓶膳c這首散曲對讀!

如果說此曲的前兩句是詩人憂患人生隱曲表達的話,那么接下來的三句“移居要就,窗中遠岫,舍后長松”就是詩人主觀情志的直接表達了。“窗中”一句是從南齊詩人謝朓的詩句“窗中列遠岫,庭際俯喬林”(《郡內(nèi)高齋閑望答呂法曹》)化出,但詩人把“喬林“坐實為“長松”,這就與詩人的志向有關(guān)了。南宋愛國詞人辛棄疾因力主抗戰(zhàn)遭遣,閑居鉛山帶湖,他眼中的列岫和長松是“似謝家子弟,衣冠磊落;相如庭戶,車騎雍容。我覺其間,雄深雅健,如對文章太史公”(《沁園春·靈山齋庵賦時筑偃湖未成》)。此曲中的列岫和長松,應(yīng)當(dāng)說都是詩人正直品格和磊落襟懷的外化。據(jù)史載:元好問做了遺民后,生活困頓但不存于胸,日以著《金史》為事,生活恬淡而曠達。在拘囚聊城時,他以蘇東坡流放海南的情志為榜樣,在詩中描述此時的生活境況和志趣:“誰謂我屋寬?寢處無復(fù)余。誰謂我屋小?十口得安居。南榮坐諸郎,課誦所依于。西除著僮仆,休休得自如。老我于其間,兀兀窮朝晡。起立足欠伸,偃臥可展舒。”(《學(xué)東坡移居八首》)。了解他窮且益堅,不墜高潔之志的品格,才會了解詩人接下去所云的“十年種木,一年種谷,都付兒童”。詩人不事產(chǎn)業(yè),不計銖錙,一切生理俱付于兒輩,陣日唯以高歌著錄為事。雖因此窮乏困頓亦不足惜。這使我們想起謝靈運那首著名的《登池上樓》。此時的謝靈運既不滿足當(dāng)一個窮海太守,又戀棧不愿歸去。詩中對此的解釋是:“進德智所拙,退耕力不任”。上句自然是矯情,目空四海的康樂公自然不會認為自己才力有限,下句則是遁詞:即使自己“力不任”不是還有子侄輩嗎,元好問不就是這樣做的嗎?兩相比較,元好問似乎更恬淡率真一些。

既然家徒四壁,生計全無,詩人擁有的是什么呢?曲的最后說:“老夫惟有,醒來明月,醉后清風(fēng)”。這兩句似是寫詩人的日常生活,實則包孕極深,它至少含有以下三層意思:

一是說生活的貧困和心境的坦然。請注意“唯有”的“唯”字。屬于詩人的唯有清風(fēng)明月,那么除清風(fēng)明月之外,詩人不是一無所有了嗎?其實,清風(fēng)明月又何嘗屬于詩人所有?但對詩人來說,有清風(fēng)作伴,明月相隨,“耳得之而為聲,目遇之而成色。取之無禁,用之不竭”(蘇軾《前赤壁賦》),這也就夠意愜神暢的了,詩人的曠達情懷和淡泊之志不是昭然于世了嗎?

二是抒山河易主、人事滄桑的深悲。杜甫有首《春望》,抒寫安史之亂中的家國之難,開頭兩句是“國破山河在,城春草木深”。清代學(xué)者仇兆鰲咀嚼其中的深意說:“國破山河在,明無余物也;城春草木深,明無余人也”(《杜少陵集詳注》)。一個國家只剩下山河,昔日繁華的城池今日長滿野草,國破家亡的滄桑感就盡藏其間了。元好問經(jīng)歷的這場大變亂超過了安史之亂,國家淪亡而且復(fù)國無望,因此山谷陵替的滄桑感應(yīng)該更更深沉一些。所以詩人強調(diào)唯剩下清風(fēng)明月,其內(nèi)涵應(yīng)該包括國家淪亡、故園丘墟、友人星散這類黍離之悲。這在詩人寫的一首同題材詩中《故園晚眺》中表露得更為顯豁:

霜鬢蕭蕭試鑷看,怪來歌酒百無歡。

舊家人物今誰在,清鏡功名歲又殘。

楊柳攙春出新意,小梅留雪弄余寒。

一詩不盡登臨興,落日東園獨倚欄。

五十多歲的詩人兩鬢蕭蕭,昔日的壯志成了鏡中花,舊日的同同道也星散零落、存亡未卜。詩人面對春日的余暉說不盡惆悵和傷感,這也許是他“歌酒百無歡”的原因吧!只不過在曲中,他把上述的壯志成空的愁思和家國淪亡的幽怨表現(xiàn)得異常含蓄罷了。

第三層意思是從第二點敷衍出來的:既然詩人的幽怨和愁思如此之多,那么怎樣來排遣呢?唯有陣日以酒澆愁:“醒來明月,醉后清風(fēng)”。曲中醉醒并列,落墨實在“醉”字!為何要“醉”?是要借此澆愁,排遣一個正直但又文弱的士大夫在國破家亡之際無力回天的孤憤和欲看不忍、欲罷不能的幽怨。但酒是解不了愁的:“抽刀斷水水更流,舉杯澆愁愁更愁”比元好問早五百年的李白早就答出這個無可奈何的結(jié)論!

這只曲在散曲在散曲發(fā)展史上也有很高的地位。它所呈現(xiàn)的是與后來的元人小令迥然不同的風(fēng)格。或者說,它所表現(xiàn)出風(fēng)格是詞向曲過渡時留下的痕跡。這種特征表現(xiàn)在以下兩個方面:

一是表現(xiàn)手法的婉曲。俗話說,詞婉曲直。元代散曲尤其是小令講究直白暢快,形容盡致。明代散曲家臧懋循論曲創(chuàng)作的艱難說:“宇內(nèi)貴賤媸妍、幽明離合之故,奚啻千百其狀。而填詞者必須習(xí)其方言,事肖其本色,境無旁逸,語無外假,此則關(guān)目緊湊之難”(《元曲選·序》)。主要也是從情感抒發(fā)方式和語言的通俗化、個性化發(fā)其感慨的。但元好問此曲則含蓄蘊藉。他的家國之悲、遺民幽怨是用一種悠閑近乎頹放的方式表達的,讓人們從他吟風(fēng)弄月、醉醒無節(jié)的行徑中去體察吟味。這實際上是將詞的表達方式運用到曲的創(chuàng)作之中,也可以視為由詞向曲過度的雛形。

二是語言的清新雅致。這也不同于元人小令常有的俚俗、潑辣又帶有幽默調(diào)侃的所謂“蛤蜊風(fēng)味”。元代小令作家,即使以文辭雅麗著稱的鄭光祖、喬吉、馬致遠輩,在用語上也不避俚俗,一些調(diào)侃和打諢,如喬吉的【越調(diào)·小桃紅】:“落花飛絮隔珠簾,簾靜重門掩。掩鏡羞看臉兒嬱,嬱眉尖,,尖指屈將歸期念,念他拋閃,閃咱少欠,欠你病懨懨”,多是民間俚語,世俗的大白話,像“嬱”、“少欠”更是當(dāng)時的口語。結(jié)構(gòu)上也模仿民歌的頂針格。而元好問在此曲中不但化用古典詩詞的詩意,如“窗中遠岫,舍后長松”就是化用南齊詩人謝朓《郡內(nèi)高齋閑望答呂法曹》的詩句)和南宋愛國詞人辛棄疾《沁園春·靈山齋庵賦時筑偃湖未成》的詞意,甚至引用成句如“十年樹木”,暗用其典來抒發(fā)家國之悲,顯現(xiàn)出一種凝重而典雅的風(fēng)格。元好問論詩主張內(nèi)有健勁的骨力,外有清雅的形式。他在著名的《論詩絕句》中曾批評一味纖巧工麗。婉弱無力的秦觀詩風(fēng):“有情芍藥含春淚,無力薔薇臥曉枝。拈出退之《山石》句,始知渠是女郎詩”。這個意義上說,元好問的這首小令,也是他詩歌創(chuàng)作主張在曲作小令中的實踐。

附

黃鐘·人月圓·卜居外家東園 元好問

懸玉微風(fēng)度曲,熏爐熟水留香。相思夜夜郁金堂。兩點春山枕上。楊柳宜春別院,杏花宋玉鄰墻。天涯春色斷人腸。更是高城晚望。

文章分頁: 1 2