十年司馬,千年華章

永州,一座具有厚重歷史的文化名城。在濃郁的現(xiàn)代氣息中,時光似乎在永州古城——零陵區(qū)慢了下來,整座小城依舊保留著濃濃的古色古香。

玉帶般的瀟水河穿城而過,秀山麗水間,是一座千年的浮橋古渡——霞客渡。古渡東岸多古巷,水晶巷、總督巷、鼓樓巷……每條小巷皆為青石古道,頗似京城的胡同,猶如條條毛細(xì)血管,密布于小城青秀的軀體里。

巷內(nèi)建筑不高,兩三層高的老房子,或是木板屋,或是磚瓦結(jié)構(gòu),多配有云墻、青石院門和臺階,加之小巷的兩邊粉墻黛瓦,漏窗巧綴,頗具江南水鄉(xiāng)的風(fēng)韻。偶有那么幾座三層以上的建筑,多半是因居民家丁興旺而加層新建,透著勃勃生機(jī)。

城東的古巷輾轉(zhuǎn)延綿,通往不遠(yuǎn)處的高山寺。該寺始建于唐代,山寺周邊是一古建筑群,有武廟、紀(jì)念懷素的醉僧樓、書禪精舍等,隱蔽在古木參天,翠竹環(huán)繞之間。

西岸有愚溪,溪畔一條古樸的青石古道,直通柳子廟。這條曲折悠長,古樸雅致的柳子街,街面鋪著整齊青石板和鵝卵石。街道兩旁多是些古老陳舊的木屋,還有不少古色古香的吊腳樓,斑跡剝落,傾斜歪倒,但那些雕龍畫鳳、鐫梅刻李的窗楹和門臉上,仍保留著一種唐宋的遺韻,飄著明清的木香。

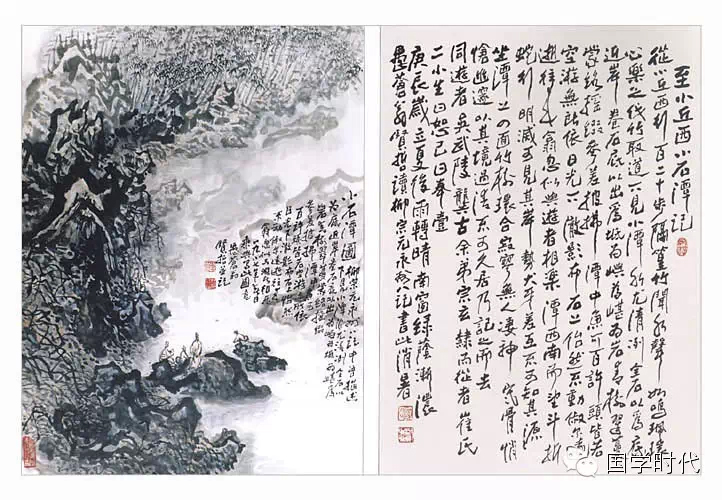

柳公筆下《永州八記》所載的美景,多在愚溪溪畔。倘若沿著愚溪泝洄而上,看到的不過是些小潭、小丘與小渠,在秀美零陵的比襯下,不過是些最為稀松平常的小景致。難道是千年歲月塑丑了柳公筆下“八景”的原貌?

或許,千年前,柳公看到的也是稀松平常之景,只不過是在借山水之題,發(fā)胸中之氣,洗滌天地間萬物,囊括大自然的百態(tài),在用筆贊賞山水美的同時,把自己和山水融在一起,借以尋求人生真諦,聊以自慰。

公元805年,柳宗元因參加王叔文革新運(yùn)動失敗,帶著憤懣的心情,蒙屈赴韶州出任刺史,半路再接詔旨,貶為永州司馬。踏著他父親柳鎮(zhèn)貶官時走的那條少有人煙的古道,行行復(fù)復(fù)四個月,終于來到了“草中貍鼠足為患,一夕十頓驚且傷”的永州,開始了他十年的司馬任期。司馬本是刺史的副手,有職有權(quán),但朝廷有意將他架空,在司馬后加了一個“員外置同正員”,即編制外的司馬,讓他無所事事。

在相當(dāng)長的一段時間里,柳宗元始終以為在永州只是暫時的,自己總有一天要返回長安供職。可每逢朝廷大赦,都明文規(guī)定,所貶“八司馬”不在例內(nèi)。知道長安回不去了,柳宗元離開了寄寓了四年的東岸高山寺,在西岸的冉溪溪畔建造了定居之所,并將“冉溪”改為“愚溪”,寓意自己永不投機(jī)取巧,永不與世俗同流合污。

十年的永州司馬,無疑是柳宗元人生最晦暗、最感傷的十年。在永州,殘酷的政治迫害,艱苦的生活環(huán)境,使柳宗元悲憤、憂郁、痛苦,加之幾次無情的火災(zāi),嚴(yán)重?fù)p害了他的健康,竟到了“行則膝顫、坐則髀痹”的程度。

但是,這些迫害和磨難并未動搖柳宗元的政治理想。十年中,他不像其他被貶官者一樣一蹶不振、郁郁而終,而是廣泛研究古往今來關(guān)于哲學(xué)、政治、歷史、文學(xué)等,撰文著書,使其文學(xué)創(chuàng)作與哲學(xué)思想獲得了全面成熟。余秋雨先生在《柳侯祠》中如此評價柳宗元的永州十年:“炎難也給了他一份寧靜,使他有了足夠的時間與自然相晤,與自我對話!”

回頭再看《永州八記》,小丘、小石潭、小石澗、小石城山,筆筆小景,卻是以小見大,幽深宜人,展示出永州山水的形象美、色彩美和動態(tài)美。在這特有風(fēng)姿背后,柳宗元以山水自喻,賦予永州山水以血肉靈魂,把永州山水性格化了,使寂寥冷落的永州山水給人以氣勢磅礴之感。這也就不難理解,為何八記中稀松平常的八景,能絕美千年,其藝術(shù)魅力能歷久彌新了。

可以說,永州山水之美就是柳公人格美的藝術(shù)寫照。物我的和諧,匯成了一曲動人心弦的人與自然的交響華章。柳公在人生的巨大失意中,不以物喜,不以己悲,書寫出了人生的真諦。