瑞典漢學(xué)第三代知名學(xué)者羅多弼——海外漢學(xué)家見(jiàn)知錄之十七

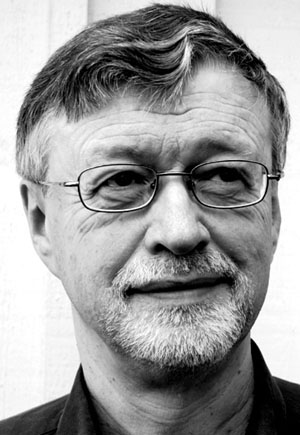

羅多弼(TorbjornLoden,1947- ),瑞典第三代著名漢學(xué)家。瑞典斯德哥爾摩大學(xué)中文系主任和中國(guó)語(yǔ)言與文化的教授,亞太研究中心的執(zhí)行主席。還分別是“國(guó)際瑞典筆會(huì)”(SwedishPen)、“中國(guó)研究歐洲協(xié)會(huì)”和總部設(shè)在紐約的“中國(guó)人權(quán)”的董事。羅多弼早年對(duì)20世紀(jì)初的中國(guó)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域比較感興趣,注重于中國(guó)革命和中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史研究,并選擇抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期左聯(lián)的“兩個(gè)口號(hào)論爭(zhēng)”作為自己博士論文選題。后來(lái)因認(rèn)識(shí)到中國(guó)傳統(tǒng)文化的重要性,側(cè)重研究中國(guó)古代哲學(xué)思想和中國(guó)歷史文化,尤其是朱熹和戴震哲學(xué)研究領(lǐng)域。近期關(guān)注中西尤其是中瑞文化交流,擔(dān)任歐洲研究中國(guó)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和北歐孔子學(xué)院院長(zhǎng)。著有《1928-1929年期間中國(guó)關(guān)于普羅文學(xué)的論戰(zhàn)》(博士論文)、論文《戴震與儒家思想的社會(huì)作用》、《反思傳統(tǒng):后毛澤東時(shí)代的馬克思主義和儒學(xué)》、《翻開(kāi)瑞典的漢學(xué)研究史》等,并譯有戴震的《孟子字義疏證》(英文)。

一、漢學(xué)道路

羅多弼從小就喜歡學(xué)習(xí)語(yǔ)言。據(jù)他向記者介紹,他出生在一個(gè)自由度很高的家庭“只要我愿意學(xué)習(xí),無(wú)論學(xué)什么家人都不反對(duì)。我特別喜歡外語(yǔ),十一二歲時(shí)就開(kāi)始學(xué)英文,接著又學(xué)了俄語(yǔ)”。二十世紀(jì)六十年代初,“十四歲的我偶爾看到瑞典漢學(xué)家高本漢的一個(gè)電視訪談,他講了自己的很多故事,講了他20世紀(jì)初去中國(guó),路途很遠(yuǎn),要坐船,到中國(guó)之后,他從海邊深入到中國(guó)腹地,去山西太原調(diào)查方言……那是我第一次聽(tīng)人談起中國(guó),對(duì)于一個(gè)小城少年而言,這一切都太神奇了!那時(shí),高本漢就是我的偶像”(《鏡子里的中國(guó)》羅多弼口述,馮亦斐文《看歷史》2012年8月28日)。據(jù)羅多弼自己介紹,當(dāng)時(shí)他已經(jīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)生興趣了。1968年秋天,羅多弼在斯德哥爾摩大學(xué)結(jié)束了哲學(xué)和俄語(yǔ)學(xué)士的學(xué)業(yè),開(kāi)始學(xué)習(xí)中文,并選擇了中國(guó)文學(xué):“我聽(tīng)說(shuō)一位叫馬悅?cè)坏哪贻p教授,剛從澳大利亞學(xué)成回瑞典,他教中文,很有魅力,而且他對(duì)文學(xué)的興趣要比高本漢濃一點(diǎn)。我就去追隨馬悅?cè)涣恕保隽笋R悅?cè)坏膶W(xué)生。1968年,中國(guó)的“文化大革命”正進(jìn)行得如火如荼,革命浪潮席卷全球,瑞典同樣興起了中國(guó)熱。羅多弼那時(shí)候和所有左翼青年一樣,成天捧讀《毛澤東文選》。此時(shí)羅多弼是瑞典自由主義黨黨員。“無(wú)產(chǎn)階級(jí)文化大革命的爆發(fā)對(duì)我有相當(dāng)?shù)挠绊懀?969年我就退黨了。我覺(jué)得我的思想比自由主義黨更‘左’,我對(duì)他們不滿(mǎn),但也沒(méi)有加入共產(chǎn)黨或者社會(huì)民主黨”(同上)。馬悅?cè)辉谥形幕貞涗洝读硪环N鄉(xiāng)愁》中透露過(guò)一則趣事:中文課上,馬悅?cè)灰獭蹲髠鳌罚_多弼在內(nèi)的很多學(xué)生提議,不如讀《紅旗》雜志。(按:《紅旗》雜志是當(dāng)時(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨中央機(jī)關(guān)刊物,與《人民日?qǐng)?bào)》、《解放軍報(bào)》合稱(chēng)為“兩報(bào)一刊”,代表黨中央聲音。也是文革前期唯一保留的一本雜志)馬悅?cè)浑m然不太高興,但還是同意了。教這批左翼學(xué)生讀了一學(xué)年的《紅旗》雜志,然后再讀兩年《左傳》等中國(guó)古典文獻(xiàn)。(《讀<左傳>不如讀<紅旗>——專(zhuān)訪羅多弼》南方周末記者石巖、實(shí)習(xí)生周華2007-4-4)。后來(lái),當(dāng)記者問(wèn)他:“為什么你這一代歐洲青年如此喜歡毛澤東思想?”他沉吟片刻說(shuō):“歐洲的知識(shí)分子有一個(gè)傳統(tǒng),認(rèn)為在做學(xué)問(wèn)的同時(shí),也有責(zé)任當(dāng)社會(huì)批評(píng)家,批評(píng)我們社會(huì)不好的地方。到了六十年代,我們都認(rèn)為,充斥在歐洲政壇的官僚主義,對(duì)民主構(gòu)成了威脅。而在1965年開(kāi)始的‘文化大革命’中,毛澤東主張要縮小三大差別,即縮小腦力和體力勞動(dòng)的差別,城市和農(nóng)村之間的差別,還要縮小男女在權(quán)利上的不平等。站在歐洲的背景中,我們當(dāng)時(shí)以為,毛澤東所談的是和我們同樣的問(wèn)題。”(彭倫《瑞典漢學(xué)家羅多弼的中國(guó)情懷》《文匯讀書(shū)周報(bào)》2003-04-15)正因?yàn)榇耍?dāng)1969年底老師馬悅?cè)粠退暾?qǐng)到香港進(jìn)修中文一年,羅多弼毫不猶豫地奔赴香港。在1970—1971年香港中文大學(xué)新亞學(xué)院進(jìn)修一年中,他完成了《儒家思想史》英文普及本的撰寫(xiě),并與中國(guó)內(nèi)地學(xué)者合著了《分析哲學(xué)與中國(guó)》,可謂成果豐碩。羅多弼后來(lái)回憶說(shuō),香港一年是他“一生最好的時(shí)光之一。我第一次有機(jī)會(huì)跟中國(guó)人成為很熟悉的朋友,我生活在一個(gè)有中國(guó)文化傳統(tǒng)的環(huán)境里,非常之高興。剛到香港的時(shí)候,我光會(huì)看一些中文,但不會(huì)講不會(huì)寫(xiě)。半年以后,我有機(jī)會(huì)坐火車(chē)從廣州到北京,回到香港之后,中文大學(xué)認(rèn)為這是很有意思的事情,他們讓我用漢語(yǔ)演講我在北京的見(jiàn)聞。”

在香港中文大學(xué)新亞學(xué)院進(jìn)修時(shí),還有次赴北京作了為期一周的旅行,當(dāng)時(shí)的北京青年還把他當(dāng)成阿爾巴尼亞人:“我去北京的時(shí)候,我住在火車(chē)站附近,有一個(gè)早晨我上街散散步,我就聽(tīng)到對(duì)面兩個(gè)十幾歲的小伙子指著我說(shuō),‘看哪看哪,阿爾巴尼亞人!’”(《讀《左傳》不如讀《紅旗》——專(zhuān)訪羅多弼》南方周末記者石巖實(shí)習(xí)生周華蕾2007-04-04)在那個(gè)西方世界都是“帝修反”的革命年代,有付高鼻梁、藍(lán)眼睛和黃頭發(fā)尊容能在北京街頭躑躅的只能是阿爾巴尼亞人(后來(lái)又加上個(gè)羅馬尼亞人)。

這次赴北京為期一周的旅行,只是讓羅多弼覺(jué)得中國(guó)人生活簡(jiǎn)單但充滿(mǎn)希望。真正讓羅多弼深入了解中國(guó)的,還是從1973年開(kāi)始在瑞典駐京大使館三年文化參贊的時(shí)光。1973年夏天,羅多弼應(yīng)聘到瑞典駐華大使館擔(dān)任文化專(zhuān)員。外交人員服務(wù)局給我提供了一個(gè)中文老師。每天早上8點(diǎn),她就到我家里來(lái)上課。上完45分鐘課之后,我再去上班。一開(kāi)始中文老師和他一起讀浩然的《金光大道》,然后就讀《紅樓夢(mèng)》。當(dāng)時(shí)羅多弼的中文并不好,雖然老師努力地給我解釋《紅樓夢(mèng)》中的人物關(guān)系,可是羅多弼還是很難搞清楚小說(shuō)中眾多人物之間的關(guān)系。羅多弼后來(lái)回憶文革中的清教徒氣氛:“有幾次老師上課前說(shuō):‘今天我們把某某頁(yè)某某段跳過(guò)不讀,因?yàn)槟怯猩榈奈兜馈N业睦蠋熌菚r(shí)40多歲,很傳統(tǒng),要是用現(xiàn)在的眼光來(lái)看《紅樓夢(mèng)》,怎么能說(shuō)那些段落色情呢?”還有就是當(dāng)時(shí)的政治氣氛:“除了這個(gè)老師,我們家還有一個(gè)手藝很好的廚師。他也是外服局給配的。他人很熱情,和我們處得很好。有一天,他突然沒(méi)來(lái)。我就去外服局問(wèn)是怎么回事。他們卻只愿意表?yè)P(yáng)我的中文說(shuō)得好,問(wèn)我瑞典人的主食是什么,我有沒(méi)有兄弟姐妹等,并不想跟我談我們廚師的情況,不想和我講究竟是怎么回事。后來(lái)直到毛澤東去世,我們才知道他是因?yàn)檎卧虮蛔チ恕N也恢浪烤篂槭裁幢蛔ィ苍S是因?yàn)樗f(shuō)過(guò)的話(huà)吧。當(dāng)時(shí)臺(tái)灣出了一套《中文大辭典》,他問(wèn)我什么地方編的,我說(shuō)是臺(tái)灣編的。他說(shuō),怪不得,我們這里不會(huì)出辭典。還有那時(shí)正在‘批林批孔’,他說(shuō)他覺(jué)得很奇怪,怎么連孔子也批判。我想他說(shuō)的這些話(huà)已經(jīng)有足夠抓他的理由。”羅多弼當(dāng)時(shí)在使館主要有兩方面的任務(wù),一是組織中瑞之間的文化交流活動(dòng)。如組織過(guò)在瑞典舉辦的中國(guó)出土文物展覽,以及陜西戶(hù)縣農(nóng)民畫(huà)展等。第二個(gè)任務(wù)就是閱讀報(bào)刊。這也是他花時(shí)間最多的工作。在大使館,羅多弼只能看《人民日?qǐng)?bào)》、《光明日?qǐng)?bào)》、《紅旗》等不到十種報(bào)刊。“我細(xì)讀了《紅旗》雜志的每一篇文章,就此寫(xiě)分析報(bào)告” 。“我發(fā)現(xiàn),在那時(shí)候中國(guó)只有一個(gè)聲音,而沒(méi)有真正的爭(zhēng)論。我無(wú)法認(rèn)同毛澤東認(rèn)為西方?jīng)]有民主的觀點(diǎn)。”(《鏡子里的中國(guó)》羅多弼口述,馮亦斐文《看歷史》2012年8月28日)

文革中的中國(guó),人們生活在政治恐怖和物質(zhì)極度貧乏之中,但對(duì)外國(guó)人羅多弼來(lái)說(shuō),就沒(méi)有這方面困擾。他的夫人楊蕾娜是位詩(shī)人,兩人一同翻譯過(guò)《馮至詩(shī)選》,并把瑞典女詩(shī)人安娜·呂德斯泰德詩(shī)選《在世上做安娜》翻譯成漢語(yǔ)介紹給中國(guó)讀者。羅多弼后來(lái)回憶說(shuō):“我在上班之余和太太散步、看書(shū)、去餐館吃飯——外國(guó)人可以吃得很好,書(shū)店里也可以買(mǎi)到一些古籍,散步也沒(méi)有人打擾。至于娛樂(lè)嘛,8個(gè)樣板戲我個(gè)個(gè)都看過(guò),像《沙家浜》啊,《紅燈記》啊,我看了好幾遍。其實(shí)我覺(jué)得樣板戲本身沒(méi)有什么不好,問(wèn)題是當(dāng)時(shí)沒(méi)有別的東西可以?shī)蕵?lè),戲劇方面只有樣板戲一花獨(dú)放。相聲快板都沒(méi)有什么好看的,因?yàn)檎紊弦筇_了,就沒(méi)有什么幽默在里面了。那些日子總的來(lái)說(shuō)我們過(guò)得挺愉快的。但是我最不喜歡的就是沒(méi)法和普通人聊什么有趣的話(huà)題。說(shuō)實(shí)話(huà),上世紀(jì)五六十年代的中國(guó)離瑞典很遙遠(yuǎn),瑞典跟中國(guó)的交流很少,雖然中國(guó)和中國(guó)文化一直引起不少瑞典人的興趣,但是在某種意義上這個(gè)年代的中國(guó)對(duì)瑞典其實(shí)并不重要。”

1976年9月10日,就在毛澤東逝世的消息傳出第二天,二十九歲的羅多弼結(jié)束了他在瑞典駐華大使館文化參贊的任期,離開(kāi)中國(guó)回國(guó)在斯德哥爾摩大學(xué)中文系任教,并完成他的博士論文。1980年獲斯德哥爾摩大學(xué)中文系中國(guó)文學(xué)博士學(xué)位。博士論文題為:《1928-1929年期間中國(guó)無(wú)產(chǎn)階級(jí)文學(xué)的爭(zhēng)論》,綜合研究了中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史的一個(gè)重要問(wèn)題,即二十年代末無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)論爭(zhēng)。羅多弼后來(lái)對(duì)他的博士論文評(píng)價(jià)是:“那篇文章可能題目很‘左’,但我的分析是很客觀的。通過(guò)做我的博士論文,我開(kāi)始思考一個(gè)問(wèn)題:為什么毛澤東對(duì)魯迅的評(píng)價(jià)那么高。我覺(jué)得這是非常有意思的悖論。我最不好意思的文章,是1969年寫(xiě)的中國(guó)當(dāng)時(shí)的監(jiān)獄和勞改制度,我的題目叫《治病救人》。我認(rèn)為中國(guó)當(dāng)時(shí)以思想改造為主,對(duì)挽救一個(gè)靈魂很好。”(《讀《左傳》不如讀《紅旗》)

做完博士論文之后,羅多弼的漢學(xué)研究開(kāi)始轉(zhuǎn)向,從中國(guó)文學(xué)轉(zhuǎn)向哲學(xué)尤其是朱熹、戴震和新儒學(xué)。羅多弼曾告訴記者,他的這個(gè)學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)向“跟我性格有關(guān)系。我對(duì)文學(xué)的理解力有點(diǎn)不太好,不過(guò)還能欣賞”(同上),但實(shí)際上,是與他的漢學(xué)研究目的所決定的:他要從從多個(gè)層面探索中國(guó)社會(huì)文化的發(fā)展軌跡,在探索的過(guò)程中又不斷有新的發(fā)現(xiàn),自己的認(rèn)識(shí)也隨之不斷深化:開(kāi)始他對(duì)20世紀(jì)初的中國(guó)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域比較感興趣后來(lái)因認(rèn)識(shí)到中國(guó)傳統(tǒng)文化的重要性,轉(zhuǎn)而研究戴震,在更大程度上是透過(guò)儒學(xué)的歷史發(fā)展和應(yīng)用,探索這一精神和思想傳統(tǒng)在當(dāng)今所產(chǎn)生的作用和關(guān)聯(lián)。戴震作為新儒學(xué)的批判者,強(qiáng)烈抨擊作為官方意識(shí)形態(tài)的儒學(xué)。羅多弼以他作為切入點(diǎn)研究儒家思想顯然與他關(guān)于中國(guó)意識(shí)形態(tài)的研究有著緊密的關(guān)聯(lián)。他對(duì)儒學(xué)的研究并非停留在一種單純意義上的學(xué)術(shù)研究,在更大程度上是透過(guò)儒學(xué)的歷史發(fā)展和應(yīng)用,探索這一精神和思想傳統(tǒng)在當(dāng)今所產(chǎn)生的作用和關(guān)聯(lián)。1987年發(fā)表題為《戴震與儒家思想的社會(huì)作用》的哲學(xué)論文,1988年又把戴震的哲學(xué)著作《孟子字義疏證》翻譯成英文。中國(guó)進(jìn)入改革開(kāi)放后,羅多弼一方面認(rèn)為“四人幫”垮臺(tái)之后,中國(guó)政治文化領(lǐng)域中的政治自由程度增強(qiáng)了,知識(shí)分子們?nèi)匀辉趯で笠环N可能,以期在創(chuàng)建團(tuán)結(jié)穩(wěn)固的社會(huì)秩序的同時(shí),更好地促進(jìn)個(gè)人的發(fā)展。“這幾年,你們從一個(gè)獨(dú)唱的社會(huì)進(jìn)入到一個(gè)復(fù)調(diào)的社會(huì)。這是一個(gè)非常好的變化”(《新的形勢(shì)與努力》),但另一方面又“覺(jué)得現(xiàn)在很多中國(guó)人缺乏理想,需要重新開(kāi)始有一個(gè)信仰。但為了尋找這個(gè)信仰決不能回到過(guò)去的時(shí)代”。為此,他撰寫(xiě)了《從毛到財(cái)神:思想和政治在現(xiàn)代中國(guó)》、《反思傳統(tǒng):后毛澤東時(shí)代的馬克思主義和儒學(xué)》等論文進(jìn)行反思和分析批判。

1990年,馬悅?cè)煌诵荩伤膶W(xué)生羅多弼接任斯德哥爾摩大學(xué)中文教授并任中文系主任。任上更多關(guān)注中西尤其是中瑞文化交流。先是擔(dān)任歐洲研究中國(guó)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng),2005年2月又當(dāng)上北歐孔子學(xué)院院長(zhǎng)。新世紀(jì)以來(lái),羅多弼經(jīng)常來(lái)中國(guó),在北京大學(xué)“蔡元培學(xué)術(shù)講座”、廣東省社會(huì)科學(xué)院、蘭州大學(xué)、臺(tái)北圖書(shū)館做“瑞典漢學(xué)研究”、“未來(lái)世界和中國(guó)文化傳統(tǒng)”之類(lèi)學(xué)術(shù)報(bào)告。

二、漢學(xué)研究

羅多弼漢學(xué)研究的特點(diǎn)是研究領(lǐng)域十分廣泛,涉及哲學(xué)、文化、文學(xué)以及意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域。雖然看上去雜亂,但實(shí)際上他是從多個(gè)層面探索中國(guó)社會(huì)文化的發(fā)展軌跡,以古代和現(xiàn)代作為雙重坐標(biāo)來(lái)展開(kāi)的。他認(rèn)為,馬悅?cè)怀珜?dǎo)的研究方式固然擴(kuò)大了研究的領(lǐng)域,但也使得研究過(guò)于分散,學(xué)者之間無(wú)法就各自的課題展開(kāi)有意義的討論,久而久之漢學(xué)研究必然發(fā)生退化。為保持漢學(xué)研究的活力,羅多弼的做法是在一段時(shí)間內(nèi)以某一課題作為主要研究領(lǐng)域。

上個(gè)世紀(jì)六十年代歐洲左傾運(yùn)動(dòng)興起和中國(guó)文革高潮中,羅多弼以滿(mǎn)腔政治熱情研究中國(guó)共產(chǎn)黨早期領(lǐng)導(dǎo)人的思想學(xué)說(shuō)、中國(guó)社會(huì)現(xiàn)狀、現(xiàn)代政治革命的發(fā)端和新文化運(yùn)動(dòng),表達(dá)了他對(duì)中國(guó)革命的理想主義的羨慕和興趣。隨著整個(gè)歐洲左傾運(yùn)動(dòng)的退潮和中國(guó)文革的結(jié)束,以完成博士論文《1928-1929年期間中國(guó)無(wú)產(chǎn)階級(jí)文學(xué)的爭(zhēng)論》為標(biāo)志,他的學(xué)術(shù)興趣轉(zhuǎn)到中國(guó)古代史和文化哲學(xué)研究領(lǐng)域,這導(dǎo)致他寫(xiě)出了一系列關(guān)于戴震和儒家學(xué)說(shuō)的論文。他研究戴震的代表作是一篇題為《戴震與儒家思想的社會(huì)動(dòng)力》的論文和一部譯作——戴震的《孟子字義疏證》。戴震作為新儒學(xué)的批判者,強(qiáng)烈抨擊作為官方意識(shí)形態(tài)的儒學(xué)。羅多弼以他作為切入點(diǎn)研究儒家思想顯然與他關(guān)于中國(guó)意識(shí)形態(tài)的研究有著緊密的關(guān)聯(lián)。他對(duì)儒學(xué)的研究并非停留在一種單純意義上的學(xué)術(shù)研究,在更大程度上是透過(guò)儒學(xué)的歷史發(fā)展和應(yīng)用,探索這一精神和思想傳統(tǒng)在當(dāng)今所產(chǎn)生的作用和關(guān)聯(lián)。

中國(guó)改革開(kāi)放后,羅多弼一方面認(rèn)為“四人幫”垮臺(tái)之后,中國(guó)政治文化領(lǐng)域中的政治自由程度增強(qiáng)了,但另一方面又“覺(jué)得現(xiàn)在很多中國(guó)人缺乏理想,需要重新開(kāi)始有一個(gè)信仰。”以《從毛澤東到財(cái)神:現(xiàn)代中國(guó)的思想與政治》一書(shū)為標(biāo)志,作者開(kāi)始探討上個(gè)世紀(jì)八十年代以來(lái)的中國(guó)文學(xué)回歸傳統(tǒng)的某些跡象、中國(guó)文化的商業(yè)化以及中國(guó)知識(shí)分子的角色命運(yùn)等等。

1、中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)革命學(xué)說(shuō)研究

除了一些關(guān)于李大釗、陳獨(dú)秀的研究與譯介文章之外,他早期研究活動(dòng)的一篇力作是《1928-1929年中國(guó)無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)的論爭(zhēng)》,這本著作代表了1980年前后國(guó)外研究中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)的水平。這本專(zhuān)著是他的博士論文,由時(shí)代背景、論爭(zhēng)內(nèi)容、論爭(zhēng)的延續(xù)和論爭(zhēng)文章選譯四個(gè)部分組成,綜合研究了中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史的一個(gè)重要問(wèn)題,即二十年代末無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)論爭(zhēng)。這本著作的基本目的是弄清如下問(wèn)題:二十年代無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)論爭(zhēng)的內(nèi)容及其與五四新文化運(yùn)動(dòng)中所討論的文學(xué)內(nèi)容的關(guān)系。其主要觀點(diǎn)是:無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)論爭(zhēng)的中心問(wèn)題在新文化運(yùn)動(dòng)初期就已經(jīng)被界定了,馬克思主義影響的只是論爭(zhēng)的形式而不是文學(xué)理論的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。它有兩個(gè)顯著特點(diǎn):一是研究者羅多弼具有比較廣博的歷史文化知識(shí),他成功地聯(lián)系中國(guó)文化傳統(tǒng),并把這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)放在國(guó)際無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)討論的大背景上加以研究,對(duì)這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)發(fā)展的來(lái)龍去脈及其性質(zhì)的論述比較清楚;二是持論公允,羅多弼對(duì)參與論爭(zhēng)的各團(tuán)體和各位代表人物的評(píng)價(jià)不帶政治偏見(jiàn),也不以其歷代地位的變化任意褒貶,而是根據(jù)史實(shí),予以客觀的評(píng)介。

在這本專(zhuān)著中,羅多弼認(rèn)真審視了中國(guó)現(xiàn)代文化思想內(nèi)容的發(fā)展軌跡。從公元前221年中國(guó)作為中央集權(quán)制的統(tǒng)一國(guó)家出現(xiàn)直到19世紀(jì)末,儒家思想在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域始終占主導(dǎo)地位,雖然現(xiàn)代社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化促進(jìn)了思想文化的發(fā)展,但其基本內(nèi)容不變。因此,羅多弼把1915年《新青年》雜志問(wèn)世到1930年左聯(lián)成立這段歷史作為相對(duì)完整的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)論爭(zhēng)的過(guò)程加以研究。1919年以前,新文化運(yùn)動(dòng)性質(zhì)比較單純,主要是反對(duì)以儒教為中心內(nèi)容的封建文化。1919年以后,在重建甚么樣新文化的問(wèn)題上出現(xiàn)了分歧,從“問(wèn)題與主義”之爭(zhēng)開(kāi)始,“科學(xué)與人生觀之爭(zhēng)”、“中國(guó)社會(huì)性質(zhì)之爭(zhēng)”和“無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)”論爭(zhēng)這一系列的辯論成為新文化理論建設(shè)的重要組成部分。

專(zhuān)著中還具體分析了無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)論爭(zhēng)的內(nèi)容。當(dāng)時(shí),中國(guó)學(xué)者研究這個(gè)問(wèn)題時(shí)關(guān)心的是各種政治觀點(diǎn)的進(jìn)步,并力圖解釋參與論爭(zhēng)的兩派、即被那些自認(rèn)為是馬克思主義者的人攻擊為“資產(chǎn)階級(jí)”和“反動(dòng)派”的魯迅及其論爭(zhēng)的對(duì)手在政治上都是正確的。這種帶有政治定向的分析不可能冷靜而公正地檢查論爭(zhēng)雙方的政治態(tài)度與文學(xué)觀點(diǎn)的關(guān)系。羅多弼則采取比較客觀的態(tài)度具體分析了一組重要的論爭(zhēng)文章,包括《文化批判》和《太陽(yáng)月刊》上的大部分作品、魯迅、冰禪(胡秋原)、茅盾以及梁實(shí)秋等人1928年前后寫(xiě)的文章。

在《新的形勢(shì)與努力》中,他介紹了后毛澤東時(shí)代中國(guó)的新形勢(shì):“四人幫”垮臺(tái)之后,中國(guó)政治文化領(lǐng)域中的政治自由程度增強(qiáng)了,知識(shí)分子們?nèi)匀辉趯で笠环N可能,以期在創(chuàng)建團(tuán)結(jié)穩(wěn)固的社會(huì)秩序的同時(shí),更好地促進(jìn)個(gè)人的發(fā)展。在另一篇文章中,他還具體討論了1919年到1949年的中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)的一些基本問(wèn)題,明確表達(dá)了對(duì)“文學(xué)可以成為政治宣傳的武器”的說(shuō)法的質(zhì)疑。

文章分頁(yè): 1 2