德國(guó)漢學(xué)家?guī)於鳌M鉂h學(xué)家見(jiàn)知錄之十四

——?dú)W洲最早也最有名的中國(guó)古典文學(xué)翻譯家

弗蘭茨·庫(kù)恩(1884-1961)是歐洲最早最系統(tǒng)介紹中國(guó)文學(xué)的德國(guó)著名漢學(xué)家,也是一位對(duì)漢學(xué)異常執(zhí)著和鐘愛(ài)的西方學(xué)者。為了更好地學(xué)習(xí)中文,他辭去德國(guó)駐中國(guó)使館隨員這份有著優(yōu)厚報(bào)酬的工作,而靠翻譯中國(guó)古典文學(xué)作品謀生,以至衣食不濟(jì),甚至常常受到饑餓的威脅。死時(shí)留給繼承人侄兒哈圖·庫(kù)恩的遺產(chǎn)只有五個(gè)箱子和一架打字機(jī)。五個(gè)箱子中,三個(gè)半是書(shū)籍,一個(gè)箱子是唱片,半箱子是舊衣物;為了集中精力進(jìn)行中國(guó)文學(xué)作品的譯介,他放棄了六次成家的機(jī)會(huì),終生沒(méi)有結(jié)婚。他解釋其中的原因是:“我經(jīng)常問(wèn)我自己:假如我真的和這六個(gè)姑娘當(dāng)中的一個(gè)結(jié)了婚,那么我會(huì)變成什么樣子呢?或者遭遇家庭悲劇,或者因?yàn)槠拮拥挠绊懽呱弦粭l錯(cuò)誤的發(fā)展道路”;“就這樣,我沒(méi)有遭遇任何一個(gè)女子的影響,毫不猶豫地走在我自己選定適合自己的道路上。堅(jiān)定地、不停頓地追隨著我自己命運(yùn)的星宿,而且一切都很好”;他把中文視為自己精神長(zhǎng)城和依靠,終日為伍,樂(lè)此不疲,“我清楚地記得:我常常因此猝然睡倒在桌上”聯(lián)邦德國(guó)總統(tǒng)在給他授勛時(shí)曾特別指出:給庫(kù)恩授勛不只是獎(jiǎng)勵(lì)他的文學(xué)業(yè)績(jī),也是“獎(jiǎng)勵(lì)他這種不畏生活艱苦、工作艱難、兼容堅(jiān)忍不拔的為學(xué)精神”(聯(lián)邦德國(guó)駐華使館供稿《瞭望周刊》1984年32期)。

這是這種無(wú)憂無(wú)悔的努力和忘我的拼搏,使他成為歐洲最早也最有名的中國(guó)古典文學(xué)翻譯家。庫(kù)恩在近五十年的時(shí)間里,將中國(guó)古典文學(xué)名著《紅樓夢(mèng)》、《三國(guó)演義》、《水滸》、《聊齋志異》、《儒林外史》、《鏡花緣》、《今古奇觀》、《好逮傳》和現(xiàn)代文學(xué)名著《子夜》等四十多部小說(shuō)和東漢崔寔的《政論》譯成了德文,還編譯了一些中國(guó)古典短篇小說(shuō)集、《古代中國(guó)名人錄》,參加過(guò)編譯和導(dǎo)演田漢的劇本《黃花崗》。庫(kù)恩的這些譯本在德國(guó)很受歡迎,其中《紅樓夢(mèng)》、《水滸》,《今古奇觀》中的《珍珠衫》、《金玉奴》、《寡婦的扇子》(即《喻世明言》中的《莊子休鼓盆成大道》《金瓶梅》中編譯的《潘金蓮》等還分別被改編成廣播節(jié)目和劇本,或由電臺(tái)連續(xù)廣播或是搬上了舞臺(tái)。

庫(kù)恩對(duì)中國(guó)文學(xué)譯介上的巨大功績(jī)也受到受到文學(xué)界和政府的重視。庫(kù)恩的這些譯作在歐洲、北美洲也都產(chǎn)生了巨大影響。到一九五九年止,他的譯本已被轉(zhuǎn)譯為十七種第三國(guó)文字。以《紅樓夢(mèng)》為例,到一九六五年止,在荷蘭已有四種再譯版本,在比利時(shí)有法語(yǔ)版本,在法國(guó)、英國(guó)、‘美國(guó)、加拿大和意大利都有不止一種再譯本。一九三二年,他的故鄉(xiāng)薩克森州授予他萊辛文學(xué)獎(jiǎng);一九五二年,聯(lián)邦德國(guó)總統(tǒng)特奧多爾·豪斯向他頒發(fā)了總統(tǒng)十字勛章。在東西德統(tǒng)一前,兩個(gè)德國(guó)都不斷為他舉辦紀(jì)念活動(dòng)。1984年,庫(kù)恩誕生一百周年之際,法蘭克福因澤爾出版社將他譯的《紅樓夢(mèng)》、《水滸》、《三國(guó)演義》等八種中國(guó)文學(xué)作品的九個(gè)版本全部再版。

一、學(xué)術(shù)經(jīng)歷

弗朗茨·瓦爾特·庫(kù)恩于1884年3月10日出生于德國(guó)德國(guó)東部薩克森州弗蘭肯貝格市。他所出身的家庭是一個(gè)具有東方文化研究傳統(tǒng)的極有聲望的高級(jí)知識(shí)分子家族,這對(duì)他后來(lái)從事中國(guó)學(xué)的研究產(chǎn)生了積極影響。早在中學(xué)時(shí)代,他對(duì)翻譯就產(chǎn)生了濃厚的興趣。1903年4月25日,十九歲的弗朗茨·庫(kù)恩人萊比錫大學(xué)學(xué)習(xí)法律。1904年,日俄戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),德國(guó)報(bào)刊大量報(bào)道遠(yuǎn)東戰(zhàn)況,引起這位法律系學(xué)生對(duì)中國(guó)的興趣。1904年10月,他轉(zhuǎn)入柏林柯尼希利興大學(xué)東方語(yǔ)言高級(jí)研究班學(xué)習(xí),1906年他還獲得了自選中文與語(yǔ)言學(xué)兩年畢業(yè)的證書(shū)。1907年冬從柯尼希利興大學(xué)東方語(yǔ)言高級(jí)研究班畢業(yè)后,入萊比錫大學(xué)攻讀博士學(xué)位,1908年12月22日獲得萊比錫大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。1908年,庫(kù)恩又完成了關(guān)于音樂(lè)的博士論文。1909年被當(dāng)時(shí)的德國(guó)政府派往中國(guó),任德國(guó)駐中國(guó)使館隨員并充當(dāng)譯員。1909-1911年,弗朗茨·庫(kù)恩在德國(guó)駐中國(guó)公使館和領(lǐng)事館任職。這期間他游歷了北京、上海、青島、香港等地。三年在華的外交生涯,為他以后從事中國(guó)文學(xué)翻譯工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

為了更好地攻讀中文,1912年庫(kù)恩離職回漢堡,自此開(kāi)始走上翻譯介紹中國(guó)文學(xué)的道路。庫(kù)恩回國(guó)后,先是在漢堡弗賴(lài)恩與澤施塔特任中國(guó)學(xué)高級(jí)教授,1913-1917年在柏林大學(xué)從事漢學(xué)究同時(shí)開(kāi)始他的漢學(xué)譯著工作。他的導(dǎo)師德·格魯特(deGroot)教授是國(guó)際著名的荷蘭籍漢學(xué)家。庫(kù)恩最初翻譯時(shí)幾乎每隔兩個(gè)字就要翻一次字典。他在后來(lái)的回憶文章中寫(xiě)到:“我清楚地記得,我常常因此碎然睡倒在桌上。但是,隨著歲月的流逝和幸虧那種‘薩克森人的韌勁’,以及不會(huì)讓人疲倦的作品,我前面說(shuō)的那種壓力越來(lái)越輕了,直到有一天感到它完全消失了。”庫(kù)恩不僅在翻譯的過(guò)程中逐漸提高語(yǔ)言水平,他還特別注意從歷史、文化以及民族風(fēng)俗習(xí)慣各個(gè)方面研究和掌握每一部作品的內(nèi)容和細(xì)節(jié)。他在談到《紅樓夢(mèng)》的翻譯工作時(shí)說(shuō):“整本書(shū)可以同一幅充滿藝術(shù)技巧、交織著無(wú)數(shù)圖案的地毯相比。我總算認(rèn)出了發(fā)展的一條主線;根據(jù)我的見(jiàn)解主要人物是;寶玉、寶釵和黛玉,他們通過(guò)無(wú)數(shù)個(gè)別的性格特征形成了鮮明的典型。”

1925年,庫(kù)恩結(jié)識(shí)了德國(guó)著名出版家基彭貝格(Kirpenberger)教授,并得到他很大的幫助。庫(kù)恩的絕大多是譯作,都是通過(guò)他出版并加以推介的。從二十世紀(jì)二十年代至六十年代,庫(kù)恩一直孜孜不倦地進(jìn)行漢學(xué)的翻譯和著述,不遺余力地將中國(guó)文化介紹給西方的廣大讀者。在著述之余,他還曾抽暇訪問(wèn)世界各大文化名城,會(huì)晤世界著者漢學(xué)家,與他們交流學(xué)術(shù)、探討問(wèn)題、豐富知識(shí)。由于庫(kù)恩對(duì)于翻譯工作非常認(rèn)真,故他的譯文生動(dòng)優(yōu)美,能傳達(dá)原作的精神風(fēng)貌。他所譯的每一種中國(guó)古典小說(shuō)出版后,就有多種西文轉(zhuǎn)譯本接連不斷地問(wèn)世,在西方造成極廣泛的影響。在這些譯本中,他都精心撰寫(xiě)長(zhǎng)篇序言或跋文,反映著他翻譯的甘苦和研究心得。

庫(kù)恩在希特勒時(shí)期宣布自己不過(guò)問(wèn)政治,以此拒絕與納粹合作,并批評(píng)第三帝國(guó)現(xiàn)狀是“大規(guī)模的瘋狂”和“集體的喧鬧”,“人們?cè)劫u(mài)勁越錯(cuò)誤”。當(dāng)時(shí),除《三國(guó)演義》之外,希特勒政權(quán)禁止出版和再版他的所有譯著,并限制他的活動(dòng)。但就是在這種狀態(tài)下,一九三八年他翻譯出版了茅盾的《子夜》。為了避免迫害,翻譯時(shí)把“帝國(guó)主義”、“共產(chǎn)黨”、“國(guó)民黨”之類(lèi)的字句做了刪節(jié)和改動(dòng),但這在納粹德國(guó),也無(wú)疑也是冒了極大的風(fēng)險(xiǎn)的。他還參加編譯和導(dǎo)演田漢的劇木《黃花岡》,以此表示對(duì)中國(guó)左翼作家“抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線大眾文學(xué)”支持。

1961年1月22日,這位畢生致力于傳播中國(guó)文化的杰出翻譯家在弗賴(lài)堡市與世長(zhǎng)辭,終年77歲。作為架設(shè)德中文化僑梁的巨匠,他的名字將永遠(yuǎn)載入德中文化交流的史冊(cè)。五十多年過(guò)去了,德國(guó)人民記著他,中國(guó)人民也記著他。他為兩個(gè)民族文化交流做出的貢獻(xiàn)是不會(huì)被忘記的。

二、漢學(xué)研究的觀念和方法

庫(kù)恩對(duì)中國(guó)文學(xué)的熱愛(ài)乃至獻(xiàn)身,不是一種簡(jiǎn)單的感情沖動(dòng),而是建立在中國(guó)文學(xué)乃至中國(guó)傳統(tǒng)文化深刻認(rèn)識(shí)和東西方文化比較的基礎(chǔ)之上。這從他的《紅樓夢(mèng)譯后記》中可以清楚地看出。這是一篇關(guān)于紅樓夢(mèng)研究的長(zhǎng)篇論文,其中不僅涉及《紅樓夢(mèng)》的版本、翻譯史、批評(píng)史,而且對(duì)其產(chǎn)生的社會(huì)文化背景、歷史文化價(jià)值;《紅樓夢(mèng)》的結(jié)構(gòu)、主題、人物形象分析及其社會(huì)文化意義,旁及道家、佛學(xué)等中國(guó)哲學(xué),其中所顯現(xiàn)的灼見(jiàn)和精到的論述,不遜于后來(lái)的中國(guó)任何一個(gè)紅學(xué)專(zhuān)家,更有著中國(guó)學(xué)者當(dāng)時(shí)所缺乏的“他者眼光”和東西方文化比較這一獨(dú)特的角度。如:他對(duì)續(xù)書(shū)作者高鶚的評(píng)價(jià)是:“一百二十回本的前八十回應(yīng)歸于曹雪芹(1719-1763),后四十回系1791年初版出版人之一高鶚補(bǔ)寫(xiě)。在1791年前,作者死后已經(jīng)有若干昂貴的八十回手抄本流傳,甚至有一部分在作者去世以前即已被傳抄。現(xiàn)在的兩位作者也許可以這樣理解,即高鶚保存有曹氏的遺稿,同時(shí)也就有了接近于完成的第二部分的草稿,從根本上說(shuō),他只是出版人,而不是創(chuàng)作者。另一方面,中國(guó)人無(wú)疑具有一種技藝極高超的文藝補(bǔ)綴技巧,因?yàn)闅W洲人的眼睛看不出兩部分之間有任何斷裂,也看不出任何邏輯上的矛盾,甚至也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)風(fēng)格上有什么差異”(庫(kù)恩《紅樓夢(mèng)》譯后記《紅樓夢(mèng)學(xué)刊》1994年第2輯,下同)

關(guān)于《紅樓夢(mèng)》書(shū)名,作者的理解是:“大部分中國(guó)人住的一般都是較低矮的一層房子。有上下層的房子被稱(chēng)為樓,樓被看作是高貴與富有的標(biāo)志。多層的樓被稱(chēng)作塔。紅樓,即紅色的樓,這個(gè)詞匯源于佛教的慣用語(yǔ),是用來(lái)表現(xiàn)‘世俗光輝’、‘豪華’與‘富裕’等概念的,類(lèi)似于‘紅塵’,是指‘世俗的追求’、‘此岸’。從狹義上講,中國(guó)人把兩層房屋的上層稱(chēng)作樓。富貴人家的女子喜歡住在上層,這就是狹義的樓。寶玉在小說(shuō)情節(jié)一開(kāi)始在他美麗的侄媳婦可卿的豪華臥室里經(jīng)歷了一番夢(mèng)幻,我覺(jué)得《紅樓夢(mèng)》的書(shū)名在這里具有雙關(guān)的意義”。

關(guān)于《紅樓夢(mèng)》的價(jià)值,作者也不是就事論事,而是放到通過(guò)這部巨著來(lái)認(rèn)識(shí)中國(guó),解剖中國(guó),并且借此批判了歐洲的文化制度和研究機(jī)構(gòu)。作者說(shuō),通過(guò)《紅樓夢(mèng)》的譯介,“那座迄今為止一直在遙遠(yuǎn)的霧靄中若隱若現(xiàn)的高峰已經(jīng)輪廓清晰地、立體地、甚至可以觸摸地?cái)[在我們的精神的眼前了。神秘的中國(guó)的面貌,既有美的特征,也有不美的特征,再次揭開(kāi)了面紗。在我們面前,再次露出了中國(guó)人生活的巨大斷面,這個(gè)斷面既深且廣。那些波掩蓋著的事件再次被呈現(xiàn)在舞臺(tái)上,那些豐富多彩的場(chǎng)景,按照老莎士比亞戲劇藝術(shù)的原則被分為三個(gè)層次——現(xiàn)世、上界和下界,夢(mèng)是舞臺(tái)的階梯——這里有天上的序曲,有收?qǐng)霭住_@是一部由可靠的藝術(shù)家之手邏輯地建構(gòu)起來(lái)的人物眾多的人間戲劇。現(xiàn)在,這出戲劇已在歐洲人面前第一次降下帷幕。不過(guò),有一個(gè)問(wèn)題跟著又一次被提出來(lái)了:這怎么可能呢?這個(gè)重視精神的歐洲,這個(gè)對(duì)文化感興趣的歐洲,這個(gè)平常對(duì)一切被埋役了的文化的任何重要成就都感到高興,只要值得,便會(huì)不惜代價(jià)、不辭辛勞地去尋找,哪怕是一根恐龍的骨骼,一塊蹩腳的廢墟的殘余,一塊畫(huà)有圖案的陶器碎片,一根刻劃過(guò)的木板,也要從戈壁灘上挖掘出來(lái)的歐洲,就是這同一個(gè)歐洲,怎么竟能把象《紅樓夢(mèng)》這樣一件巨大的、而且可以完整無(wú)損地得到的藝術(shù)品和文化的里程碑忽視了一百年之久,讓它躺在忘卻的瓦礫中呢?這怎么可能呢?那些官方指定的用來(lái)指引方向偽科學(xué)院、研究所在哪里?那些想把維護(hù)與遠(yuǎn)東的文化關(guān)系納入自己綱領(lǐng)的團(tuán)體與協(xié)會(huì)又在哪里?謎底大概是傳統(tǒng)的歐洲人對(duì)中國(guó)書(shū)面語(yǔ)言的巨大恐懼。作一次輕松愉抉的全國(guó)旅行,當(dāng)然要舒服得多。將那些眾所周知的風(fēng)景一百次地?cái)z入照相機(jī)的鏡頭,將那些不可缺少的東西加上自己的理論佐料寫(xiě)入游記,或者成箱成箱地收購(gòu)一些古董以及已經(jīng)究亡的圖書(shū)典籍,塞滿博物館的玻璃櫥拒與圖書(shū)館的書(shū)架,然后制出卡片,編出目錄,所有這一切,比穿過(guò)荊棘叢生的中國(guó)文學(xué)作品的巨大篇幅,把因鉆進(jìn)原文曲折華麗的詞藻而被迷住的精神解放出來(lái),再將之變成我們能懂的生動(dòng)的文字,當(dāng)然要愜意得多”。

庫(kù)恩在這篇論文中還批評(píng)了《紅樓夢(mèng)》研究中的“舊紅學(xué)派”,這與中國(guó)胡適等人幾乎同時(shí)。他認(rèn)為這個(gè)學(xué)派造成的最大弊端,就是掩蓋了“中國(guó)人所具有的儒家和從佛教中得來(lái)的社會(huì)思想,即人道與仁愛(ài)思想”,而這恰恰可以“促進(jìn)東西方之間的理解”。這則是一味崇拜杜威哲學(xué)的胡博士所沒(méi)有能發(fā)現(xiàn)的:“在中國(guó)的文學(xué)評(píng)論中,還有些別的東西被穿鑿附會(huì)到小說(shuō)中。一種不是完全不可能的理論試圖把寶玉同年輕的皇帝乾隆(1736-1796)相提并論。這種觀點(diǎn)認(rèn)為,乾隆在少年時(shí)完全同寶玉一樣被嬌養(yǎng),從周?chē)拿利惿倥拇缴咸虺约t色的胭脂。由此推論,寶玉的父親、嚴(yán)厲的家長(zhǎng)賈政則是暗指乾隆的上一代雍正皇帝(1723-1735)。這個(gè)結(jié)論有許多根據(jù),把賈政看作是小說(shuō)眾多人物中嚴(yán)厲的儒家的代表,而雍正皇帝在歷史上也被看作是在位的大儒,具有健康的理智與社會(huì)思想的統(tǒng)治者。雍正也是大家所熟悉的天主教傳教的反對(duì)者和鎮(zhèn)壓者。事實(shí)上,如果我們想一想黛玉的神圣的、光彩奪目的貞潔,老祖宗賈母的溫和的母性,寶釵的溫柔與善解人意,晴雯和鴛鴦的動(dòng)人的忠誠(chéng)和犧性精神,賈政的嚴(yán)厲的責(zé)任感;如果我們?cè)傧胍幌胫袊?guó)人所具有的儒家和從佛教中得來(lái)的社會(huì)思想,即人道與仁愛(ài)思想,他們有善良的觀音老母,有他們關(guān)于來(lái)世信仰,救世信仰和禁欲的思想,那么,就有根據(jù)提出這樣一個(gè)問(wèn)題了:歐洲還有什么精神上的東西能提供給具有這樣倫理道德的民族呢?必須改變信仰的異教徒就是這個(gè)樣子嗎?如果《紅樓夢(mèng)》應(yīng)當(dāng)為此做出貢獻(xiàn)的話,在這種關(guān)系中掃除陳舊的先入之見(jiàn),促進(jìn)東西方之間的理解,那么,為這部作品所耗費(fèi)的精力也就不會(huì)白花了。

對(duì)《紅樓夢(mèng)》的結(jié)構(gòu)和主題,庫(kù)恩也有自己獨(dú)特的理解。關(guān)于《紅樓夢(mèng)》的結(jié)構(gòu),庫(kù)恩獨(dú)特的感受是:

象一座大荒山在對(duì)它一無(wú)所知的登山者眼里第一次顯示的那樣,到處都是怪石巉巖、懸崖峭壁。相反,在訓(xùn)練有素的登山者眼里,每一個(gè)角落,每一塊凸起的巖石,都具有自己獨(dú)特的親切的外貌。在《紅樓夢(mèng)》一書(shū)中也是如此,乍一看,了無(wú)頭緒,人物紛雜,事件混亂,但從近處觀看,則可以看出和諧的圖象,秩序井然,有條不紊。不僅主要人物在讀者掩卷之后輪廓清晰的立在眼前,給人以有血有肉的人的印象,甚至許多次要人物也不是無(wú)足輕重的,他們不僅是配角,同時(shí)也各自站在自己的位置,按照預(yù)定的安排,在完成自己的職責(zé)。舉例來(lái)說(shuō):罵罵咧咧的老頭兒焦大,東府的總管,看起來(lái)他在小說(shuō)開(kāi)頭的出現(xiàn)是多余的,到小說(shuō)結(jié)尾才第二次出現(xiàn),可是,這時(shí)候,只是到了這時(shí)候,讀者才會(huì)理解這個(gè)老頭兒所擔(dān)當(dāng)?shù)氖且粋€(gè)討厭的不受尊重的警告者角色。相似的情況還有次要人物、放高利貸的醉金剛倪二,他充當(dāng)了一個(gè)很有決定性的角色,因?yàn)樗兂闪艘粋€(gè)使周?chē)坏冒矊幍娜耍踔脸闪艘环N推動(dòng)國(guó)家機(jī)器反對(duì)賈氏家族的動(dòng)力。最后一個(gè)配角傻大姐,在故事發(fā)展中兩次插進(jìn)來(lái),都起了很關(guān)鍵的作用,所以也是一個(gè)令人難以忘卻的人物。

最令我們驚異的是中國(guó)作者精湛的鋪排技巧,在一切混亂的局面里他總是不忘記綜觀全局,他象一位天才的導(dǎo)演,將戲劇事件的許多條交織在一起的線索牢牢地抓在手里,從音樂(lè)領(lǐng)域里引出的平行發(fā)展自然而然地產(chǎn)生了賦格的藝術(shù)。這里,豐富的主題看似亂七八糟地纏繞在這位大師的手上,擰成混亂的一團(tuán),但為的是此后讓它們重新被解開(kāi),松散地流入和諧的結(jié)尾的和弦中去。

關(guān)于《紅樓夢(mèng)》的主題,作者也有獨(dú)特的理解并有東西方的比較:

《紅樓夢(mèng)》的基本傾向是道家的,這一點(diǎn)簡(jiǎn)直是毋庸置疑的。隨著太虛幻境的序幕,也就是在道家的天堂里,故事開(kāi)始了;隨著改過(guò)自新的外貌進(jìn)入幸福的極樂(lè)世界的尾聲,故事結(jié)束了。我們看到登場(chǎng)人物四次穿過(guò)虛空的大門(mén),這就是道家對(duì)塵世的斷念,他們是:士隱,冷峻的俠士,惜春和小說(shuō)主人公本人寶玉;甚至在小說(shuō)結(jié)尾處,我們看到那個(gè)世俗的鉆營(yíng)者賈雨村也變得那樣渺小、安靜,對(duì)老朋友隱者士隱的智慧偈語(yǔ)似乎也有所領(lǐng)悟了…..在小說(shuō)近結(jié)尾處的這兩句詩(shī)是全部作品道家基本傾向的標(biāo)志。道教恰好是我們所理解的“速度”、與“美國(guó)風(fēng)”的對(duì)立面,也可以理解為象莊子在他簡(jiǎn)潔的反命題中十分清楚地闡明的那樣,公開(kāi)拒絕占統(tǒng)治地位的儒教的教義,反對(duì)討厭的強(qiáng)制人遵守的過(guò)分的社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)和生活標(biāo)準(zhǔn)。從心理學(xué)上解釋?zhuān)@很有點(diǎn)象今天的一些人不喜歡日常生活的快節(jié)奏,企圖逃到荒涼的加拉帕戈斯島上去一樣。毫無(wú)疑問(wèn),《紅樓夢(mèng)》將作為一曲遁世的高歌而進(jìn)入世界文學(xué)。

第二個(gè)主題,我覺(jué)得——用哲學(xué)家恩斯特·貝格曼的話來(lái)說(shuō)——就是“Muttergeistgedanke”(母神觀念),它通過(guò)形體富態(tài)、酒量很大、永遠(yuǎn)爽朗樂(lè)觀、把整個(gè)家族集合在一起的老祖宗表現(xiàn)出來(lái)。如果說(shuō)儒家的思想是由寶玉的嚴(yán)厲而忠于職責(zé)的父親賈政來(lái)代表的話,這在這部中國(guó)的小說(shuō)中理所當(dāng)然是不可缺少的,那么,這個(gè)主題與以上提到的兩個(gè)主題相比則肯定退居次要地位。簡(jiǎn)單地說(shuō),《紅樓夢(mèng)》的核心內(nèi)容究竟是什么呢?答案是多種多樣的,就看人們從什么立場(chǎng)來(lái)回答了。

從儒家的立場(chǎng)出發(fā),答案也許是這樣的:這是一部貴族大家庭的光輝的與自我衰落的歷史,由于這一位墮落的嬌子寶玉在道德和精神上作出了極大的努力——他虔誠(chéng)地遵照父母親的意志,違背自己的天性勉強(qiáng)作出犧牲,去參加科舉考試——而使這個(gè)家族獲得復(fù)興。

從佛道的立場(chǎng)出發(fā),回答則是:這是一個(gè)本來(lái)處于污濁骯臟的塵世中墮落的靈魂一步一步地覺(jué)醒、澄清,最后成功地進(jìn)入幸福境界的歷史。

從歐洲人的立場(chǎng)出發(fā),也許可以說(shuō):這是一部天賦極高、但卻已經(jīng)蛻化了的貴族少年的病史,他是一個(gè)不合群的、女性的、受自卑情結(jié)和躁狂憂郁癥打擊的精神變態(tài)者和懦弱者,一個(gè)雌雄同體的中性怪人,盡管他有時(shí)能力很強(qiáng),但在實(shí)際生活的現(xiàn)實(shí)中他還是失敗了,最后甚至膽怯地從社會(huì)上偷偷地溜走了。在寶玉發(fā)展歷程的最后一個(gè)階段,他的“脫離紅塵”,他的“成仙”,可以說(shuō)不是西方的評(píng)價(jià)。對(duì)此作出評(píng)價(jià),這里還缺少象印度的瑜伽現(xiàn)象那樣使西方國(guó)家有足夠的建立在經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的可比性。因?yàn)榈澜滩粌H是理論,而且首先是實(shí)踐。

他對(duì)《金瓶梅》、《水滸傳》、《三國(guó)演義》的翻譯和研究,也同樣體現(xiàn)了庫(kù)恩對(duì)中國(guó)文學(xué)尤其是中國(guó)古典小說(shuō)獨(dú)特的見(jiàn)解和“他者眼光”:庫(kù)恩于1903年由萊比錫島社出版了《金瓶梅》節(jié)譯德文本,全書(shū)共分四十九章,900頁(yè)。庫(kù)恩在此譯本的跋文中說(shuō):“《金瓶梅》這部著作使那些正統(tǒng)的孔教道德維護(hù)者恨之入骨,因而它問(wèn)世不久就被列為禁書(shū),但這無(wú)損于這部著作的崇高聲譽(yù)及其廣泛的傳播。如果在中國(guó)文學(xué)史上對(duì)《金瓶梅》的影響作出這樣的介紹是適宜的:‘不是每個(gè)人都能得到它,但是每個(gè)人都知道它’。《金瓶梅》的文字有許多雙關(guān)的含意,他的描寫(xiě)常有辛辣的諷刺,手法是現(xiàn)實(shí)主義的。對(duì)各種人物都是如實(shí)地寫(xiě)出他們的優(yōu)與劣,沒(méi)有唯心主義的寫(xiě)法。由此,《金瓶梅》這部小說(shuō)提高了自己的學(xué)術(shù)地位,他可以說(shuō)是不可多得的明代文獻(xiàn)。談到它的藝術(shù)性,無(wú)可爭(zhēng)辯地屬于最好的作品。但也有一些情節(jié)的描述對(duì)歐洲讀者來(lái)說(shuō)是難以理解的。我這個(gè)譯本的出版不是專(zhuān)門(mén)家或研究團(tuán)體倡議的,完全是出版家個(gè)人的勇氣,這個(gè)譯本得以問(wèn)世,需要感謝出版家。很可能一些專(zhuān)家們對(duì)這個(gè)譯本會(huì)有爭(zhēng)論。這個(gè)譯本不是為少數(shù)專(zhuān)家服務(wù)的,而是為廣大讀者服務(wù)的,為廣大受過(guò)教育的讀者服務(wù)的”。

庫(kù)恩所譯《梁山泊的強(qiáng)盜::水滸傳》,為一百二十回《水滸全傳》之節(jié)譯本,1934年由萊比錫島社出版(839頁(yè))。庫(kù)恩在這一譯本的《跋》中介紹了他翻譯意圖時(shí)說(shuō):“我這個(gè)譯本是根據(jù)上海商務(wù)印書(shū)館出版的一百二十四本《水滸傳》翻譯的,我不是直譯而是意譯,是采用自由選擇法。我的任務(wù)是要把原文的主要內(nèi)容介紹給德國(guó)公眾。比如,原書(shū)第一回里追溯宋朝開(kāi)國(guó)歷史的一段長(zhǎng)文我沒(méi)有翻譯,而是用幾句話一筆帶過(guò);關(guān)于武松、潘金蓮、西門(mén)慶的故事,我也整個(gè)沒(méi)有翻譯,因?yàn)槲以凇督鹌棵贰返挛淖g本中已經(jīng)全譯過(guò)了,不比再重復(fù)”。庫(kù)恩在這個(gè)《跋》還高度評(píng)價(jià)了文學(xué)和社會(huì)價(jià)值:“《水滸傳》這本書(shū)的寫(xiě)出,對(duì)當(dāng)時(shí)的朝廷的腐敗、經(jīng)濟(jì)凋敝進(jìn)行了有力的揭發(fā),所以中國(guó)掌權(quán)者和御用文人不愿此書(shū)與廣大公眾見(jiàn)面,朝廷甚至禁止這部光輝著作的傳播。十八世紀(jì)末,封建朝廷曾宣布《水滸傳》為禁書(shū),并下令要挨家挨戶搜查此書(shū),包括書(shū)鋪也要搜查”。但庫(kù)恩指出:“一個(gè)文學(xué)家如果誰(shuí)不知道《水滸》這部著名巨著,那將成為笑柄。”

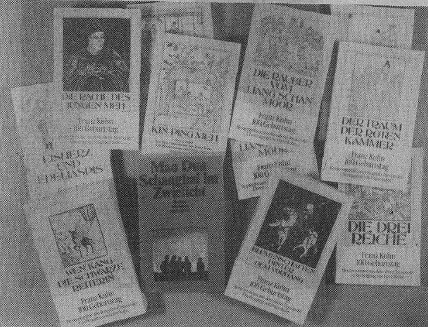

庫(kù)恩熱愛(ài)中國(guó),熱愛(ài)中國(guó)文化,他對(duì)中德人民友情所做出的貢獻(xiàn),以及對(duì)全世界人民友誼所作出的貢獻(xiàn),的確都非常巨大,可惜在新中國(guó)建立后他未能來(lái)中國(guó)一游。為彌補(bǔ)這一憾事,他的侄子,聯(lián)邦德國(guó)教育家哈脫·庫(kù)恩于1987年專(zhuān)程前來(lái)中國(guó),在北京圖書(shū)館舉辦了庫(kù)恩漢學(xué)譯著展覽,并在北京圖書(shū)館向中國(guó)讀者介紹了庫(kù)恩一生的著述情況。

三、漢學(xué)譯介成就

庫(kù)恩傾畢生之力向德國(guó)人民介紹中國(guó)文學(xué),為德中文化交流作出了巨大的貢獻(xiàn),被國(guó)際文壇譽(yù)為“架設(shè)德中文化橋梁的巨匠”。庫(kù)恩一生的漢學(xué)研究成果從東漢崔寔的《政論》直到茅盾的《子夜》,涉及中國(guó)古代哲學(xué)、歷史、文學(xué)、繪畫(huà)、音樂(lè)及現(xiàn)代文學(xué)各個(gè)方面,但主要成果是在譯介方面,其譯著不下百余種,其中研究、翻譯的重點(diǎn)是中國(guó)古典小說(shuō)。1919至1960年,庫(kù)恩在這四十一年中共翻譯出版了中國(guó)古典及現(xiàn)代小說(shuō)40多部。第二次世界大戰(zhàn)期間他還翻譯了中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)代表作品、茅盾的長(zhǎng)篇小說(shuō)《子夜》,并參加編譯和導(dǎo)演田漢的劇木《黃花岡》。在庫(kù)恩譯介的中國(guó)小說(shuō)中,最多也最著名的是中國(guó)古典小說(shuō)。我國(guó)文學(xué)史上最著名的文學(xué)作品如《紅樓夢(mèng)》、《三國(guó)演義》、《水滸傳》、《聊齋》、‘儒林外史》、《金瓶梅》、《鏡花緣》、《今古奇觀》以及通俗小說(shuō)《好述傳》、《兒女英雄傳》、《玉蜻蜓》、《二度梅》、《肉蒲團(tuán)》等,庫(kù)恩都全譯、摘譯或改編過(guò)。其中有的作品甚至譯過(guò)兩、三次。其中明清長(zhǎng)篇小說(shuō)有《三國(guó)演義》、《水滸傳》、《金瓶梅》、《好逑傳》、《二度梅》、《紅樓夢(mèng)》、《隔簾花影》、《肉蒲團(tuán)》、《玉蜻蜓》、《兒女英雄傳》十種;所譯的明清短篇小說(shuō)有《今古奇觀》中的作品十六篇及李漁《十二樓》中的作品九篇;所譯唐代傳奇有《李娃傳》、《無(wú)雙傳》、《昆侖奴》三種。此外,他還譯有《聊齋志異》中的《促織》以及《東周列國(guó)志》等書(shū)的部分篇章。

庫(kù)恩當(dāng)時(shí)譯介中國(guó)古典文學(xué)作品,反映了他對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文學(xué)的獨(dú)特見(jiàn)解,很有眼光也頂著很大的壓力。因?yàn)楫?dāng)時(shí)歐洲漢學(xué)界對(duì)中國(guó)古典文學(xué)的認(rèn)識(shí)認(rèn)同中國(guó)傳統(tǒng)看法,即傳統(tǒng)的詩(shī)詞、散文、駢文才是中國(guó)文學(xué)的正統(tǒng),小說(shuō)尤其是通俗小說(shuō)是“小道”,不足登大雅之堂。直到1919年的“五四”新文化運(yùn)動(dòng),胡適、魯迅新文化運(yùn)動(dòng)的主將,才以他們的理論研究和創(chuàng)作的實(shí)績(jī)顛覆了這一傳統(tǒng)。但庫(kù)恩早在二十世紀(jì)初在柏林大學(xué)攻讀漢學(xué)時(shí)就愛(ài)上了中國(guó)古典小說(shuō)尤其是通俗小說(shuō)。1919年,庫(kù)恩翻譯的第一部中國(guó)文學(xué)作品《金玉奴》(即《警世通言》中的《賣(mài)油郎獨(dú)占花魁》)在德國(guó)出版。為此,庫(kù)恩受到他的導(dǎo)師德·格魯特教授的嚴(yán)厲批評(píng),并且險(xiǎn)些被開(kāi)除。因?yàn)檫@部小說(shuō)被德·格魯特教授視為中國(guó)的低級(jí)庸俗作品。德·格魯特教授認(rèn)為只有中國(guó)的哲學(xué)和正統(tǒng)詩(shī)文才值得翻譯介紹。后來(lái),庫(kù)恩雖仍然留校,卻被同學(xué)們譏為了‘漢學(xué)家中的浪子”。這一遭遇并沒(méi)有嚇住庫(kù)恩,正如他自己說(shuō)的那樣他“象個(gè)真正的‘賣(mài)油郎’,夾著這本書(shū)譯稿去敲一家又一家出版社的大門(mén),并繼續(xù)進(jìn)行翻譯。”終于在德國(guó)著名出版家基彭貝格(Kirpenberger)教授的支持下,這些漢學(xué)譯介得以陸續(xù)出版。

庫(kù)恩的這些譯作很受讀者歡迎,不斷再版。他1932年翻譯的《紅樓夢(mèng)》至1977年已再版14次次。他翻譯的《水滸傳》再版也達(dá)十多次,并為幾家電臺(tái)改編為廣播節(jié)目。他翻譯的《今古奇觀》中的《金玉奴》、《珍珠衫》、《莊子鼓盆修大道》以及從《金瓶梅》中摘出的《金蓮》等也曾被改編為劇本,搬上了舞臺(tái)。庫(kù)恩通過(guò)翻譯出版大量中國(guó)文學(xué)作品,不僅促進(jìn)了中德兩國(guó)人民之間的了解,而且使我國(guó)的文學(xué)在德國(guó)乃至整個(gè)歐洲產(chǎn)生了很大的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),他的譯本已被轉(zhuǎn)譯成十七種文字。如庫(kù)恩的《金瓶梅》節(jié)譯德文譯本題名為《金瓶梅:西門(mén)慶及其六妻妾奇情史》。自1930年萊比錫島社出版以來(lái),有法蘭克福島社、塔姆施塔特、慕尼黑、漢堡、蘇黎世等多種版本出版。1939年起有了英文轉(zhuǎn)譯本,1940年有了荷蘭文轉(zhuǎn)譯本,1946年有了比利時(shí)文轉(zhuǎn)譯本,1948年有了捷克文轉(zhuǎn)譯本,1949年有了法文轉(zhuǎn)譯本,1950年有了瑞典文轉(zhuǎn)譯本。1955年有了意大利文轉(zhuǎn)譯本。轉(zhuǎn)譯本如此之多,說(shuō)明庫(kù)恩的《金瓶梅》德文譯本深受西方各國(guó)的歡迎。自三十年代以來(lái),許多西方漢學(xué)家在許多刊物上發(fā)表評(píng)論文章,給庫(kù)恩的《金瓶梅》德文譯本以高度的評(píng)價(jià)。如法國(guó)學(xué)界贊揚(yáng)庫(kù)恩的譯本使法國(guó)讀者讀到了“一部偉大的中國(guó)古典小說(shuō)”;意大利學(xué)界在評(píng)述庫(kù)恩譯本時(shí)說(shuō):“一部偉大的《金瓶梅》傳奇可與薄伽丘的《十日談》相媲美”;1983年在德國(guó)萊比錫與魏瑪同時(shí)出版了庫(kù)恩《金瓶梅》譯本的最新的一版,這個(gè)重印本共兩冊(cè)(1102頁(yè)),增附了原書(shū)木刻插圖二百副,并附入俄羅斯著名漢學(xué)家李福清博士所撰長(zhǎng)篇跋文,全面評(píng)價(jià)了《金瓶梅》的容及插圖的價(jià)值。我們從這個(gè)新版本的出版,可見(jiàn)庫(kù)恩譯本所具有的永久性的生命力。庫(kù)恩所譯《梁山泊的強(qiáng)盜:水滸傳》,為一百二十回《水滸全傳》之節(jié)譯本,1934年由萊比錫島社出版(839頁(yè))。1936年有了荷蘭文轉(zhuǎn)譯本;1960年有了南斯拉夫文轉(zhuǎn)譯本;1950年有了匈牙利文轉(zhuǎn)譯本。庫(kù)恩還與里卡達(dá)·勞沃爾特合譯《梁山泊的強(qiáng)盜》于1955年卡爾于貝賴(lài)特出版社出版。這是適宜青少年讀者閱讀的一種普及本。此普及本有荷蘭文轉(zhuǎn)譯本,意大利文轉(zhuǎn)譯本、南斯拉夫轉(zhuǎn)譯本、匈牙利文轉(zhuǎn)譯本。庫(kù)恩《水滸傳》德文節(jié)譯本出版,引起西方評(píng)論界的極重視,學(xué)術(shù)界的評(píng)論文章不下五十余篇,皆對(duì)譯本給予高度的評(píng)價(jià)。庫(kù)恩根據(jù)《三國(guó)演義》原著節(jié)譯的《三國(guó)志》,1940年柏林吉斯塔夫彭霍伊爾出版社出版出版(546頁(yè))。此譯本內(nèi)容自《三國(guó)演義》的第一回“宴桃園豪杰三結(jié)義”起,至第三十八回《定三分隆中決策》止,全書(shū)共分三十章。書(shū)中附有本刻插圖24幅。這些插圖是米勒教授,199年在保定府獲得的,現(xiàn)藏于柏林民族學(xué)國(guó)立博物館,譯本裝幀十分精美,除柏林版外,還有仿西方古典籍裝幀的魏瑪吉斯塔基彭霍伊東版一卷本及兩卷本。各版本后均附有庫(kù)恩撰寫(xiě)的《跋》文,介紹了小說(shuō)的作者、人物塑造的特性以及小說(shuō)對(duì)后世文學(xué)的廣泛影響。

庫(kù)恩的這一譯本曾被轉(zhuǎn)譯為荷蘭文。魯迅先生在1930年再版的《中國(guó)小說(shuō)史略》中曾提到明代通俗小說(shuō)《好逮傳》在海外流傳情況:“《好逮傳》則有法德文譯本,故在外國(guó)特有名,遠(yuǎn)過(guò)于其在中國(guó)。”《好逮傳》早在歌德為時(shí)代就已從其他文字轉(zhuǎn)譯成德文,但庫(kù)恩是在1926年直接譯自中文的,他的譯本更受歐洲著者歡迎。魯迅所說(shuō)的很可能就是庫(kù)恩的譯本。

庫(kù)恩在歐洲翻譯出版的中國(guó)文學(xué)作品

(本文部分資料采自聯(lián)邦德國(guó)駐華使館供稿,見(jiàn)《瞭望周刊》1984年32期;紀(jì)有志《德國(guó)著名漢學(xué)家弗朗茨·庫(kù)恩與中國(guó)明清文學(xué)》,見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng))