瑞典漢學第二代杰出代表馬悅然——海外漢學家見知錄之十六

馬悅然(Goran Malmqvist,1924——),斯德哥爾摩大學東方語言學院中文系漢學教授和系主任,瑞典皇家科學院院士、著名漢學家。是諾貝爾文學獎18位終身評委之一,也是諾貝爾獎評委中唯一深諳中國文化、精通漢語的漢學家。現為瑞典斯德哥爾摩大學榮休講座教授。

馬悅然教授畢生致力于漢學研究,并于歐洲及澳洲的多所著名大學教授中文與文學翻譯達四十年之久。《水滸傳》、《西游記》譯為瑞典文,并向西方譯介了包括《詩經》、《楚辭》、《論語》、《孟子》、《道德經》、《莊子》、《史記》、《禮記》、《尚書》、《春秋繁露》等中國古代典籍和名著譯介給西方讀者,也翻譯有沈從文、聞一多、卞之琳、郭沫若、艾青、老舍、孫犁、浩然、張賢亮、李銳、北島、顧城、舒婷、高行健、曹乃謙、莫言等中國現當代中文作品,致力于提升中國文學在國際的地位。組織編寫了主編了《現代中國文學及其社會背景》、《中國八十年代詩選》、《中國文學手冊》,文學創作有《另一種鄉愁》、《俳句一百首》等。,由于他在漢學方面的成就和傳播中國文學方面的貢獻,1978年和1984年兩度獲得瑞典國王獎。1984年當選為倫敦大學東方和非洲研究學院榮譽院士,并于上個世紀八十年代兩度當選歐洲漢學協會會長。

一、漢學道路

馬悅然于1924年6月6日出生于瑞典南部的延雪平(Jönköping)市,和他的老師、瑞典漢學的開山祖師高本漢(Bernhard·Karlgren,1889—1978)出生在同一個地方。1944年,高本漢中學畢業以后來到斯德哥爾摩北邊的烏普索拉大學讀書,入學頭兩年里,他選的專業是拉丁文。1946年,離開烏普薩拉大學,轉到斯德哥爾摩大學,跟隨高本漢學習古代漢語和先秦文學。1948年,馬悅然得到美國洛克菲勒基金會的獎學金,前往中國進行方言調查。由于他的老師高本漢早年的研究集中在中國的北方,一直沒有機會一探南方語音系統,便乘此機會,讓他到四川進行方言調。此時馬悅然還不會說漢語。從上海到重慶、成都,他僅用了兩個月的時間便粗略學會了可應付其田野考察工作的西南官話。此后就一頭扎在峨眉山下的報國寺內作了八個月的方言調查。就在這一年,他還翻譯了陶淵明的《桃花源記》,這是他關于中國文學的第一部譯作。1949年他來到中國西北,到過塔爾寺,拜見活佛班禪額爾德尼,也見過軍閥馬步芳。后又去西藏旅行,返川后居住在一位中國化學教授家中繼續學中文。1950年他與那位教授的女兒陳寧祖結婚。馬悅然在四川北部工作了兩年,成功地收集了重慶、成都、峨嵋、樂山等地的方言資料,他在返回瑞典之后,以這些資料為基礎完成了碩士學位論文。

1951年馬悅然回國, 獲斯德哥爾摩大學漢學博士學位。第二年擔任烏普薩拉大學語言學系的中國語文講師, 教了一年漢語和中國文學。1953年被聘為倫敦大學東方與非洲學院的中國語文講師,一直工作到1955年。1956年至1958年,他被瑞典政府外交部任命為駐華使館譯員和文化參贊,在中國的幾年中他認識了不少中國朋友,與著名作家老舍結下了深厚的友誼。1958年在中國的“大躍進”高潮中,馬悅然離華回國,隨即受被聘為澳大利亞的堪培拉大學東方學院(后稱澳大利亞國立大學綜合學院)高級中文講師,后晉升為漢學教授和東方語言系主任。在該校整整工作了六年。

1965年,馬悅然的老師高本漢從漢學系教授的位置上退休,馬悅然及時回到了瑞典,運用他在英倫與澳洲取得的教學管理經驗,正式組建斯德哥爾摩大學漢學系。漢學系剛建立時只有幾個學生,經過20多年的發展,如今已形成了綜合培養博士、碩士和本科生的教學規模。從1966到1969年,馬悅然先后任斯德哥爾摩大學語言系主任、瑞典文學、歷史和文物研究院副院長。1967——1977年任亞洲學院院長。文革時期,馬悅然通過楊絳《干校六記》錢鐘書的《小引》和李銳的《無風之樹》了解了這場浩劫,他說:“楊絳女士的《干校六記》,錢鐘書的《小引》和李銳的《無風之樹》給我的印象非常深。這三個文本幫助我了解十年浩劫給我的第二祖國帶來的不幸。”他的詩歌創作《俳句一百首》中之八:“百萬的蚜蟲! 瓢蟲的君王高呼:‘群臣打牙祭!’”;之十“語言的自殺:‘最最親愛的領袖, 萬歲、萬萬歲!’”即是對當時紅衛兵的“紅色恐怖”和“三忠于”、“四無限”的憤怒的調侃。

1969年用英文發表《論漢代以前和漢代文獻中詞素“嫌”的意義》一文,登載在臺北歷史語言研究所《集刊》第39本。1977年主編了《現代中國文學及其社會背景》(英文)一書。1978年,由于他在漢學方面的成就和傳播中國文學方面的貢獻,獲得瑞典國王獎。1983年用瑞典文翻譯出版了中國當代青年詩人北島和顧城的詩選《海岸與被寵壞的孩子》。1984年當選為倫敦大學東方和非洲研究學院榮譽院士。1984年,由于他在漢學方面的成就和傳播中國文學方面的貢獻,再度獲得瑞典國王獎。1985年,馬悅然獲選加入瑞典學院(Swedish Academy),成為院中唯一的漢學家院士,擁有諾貝爾獎的投票權,這是一項終身職務。1986年編輯翻譯了《中國八十年代詩選》,其中包括“朦朧”詩人北島、顧城、江河、楊煉、嚴力等人的作品。

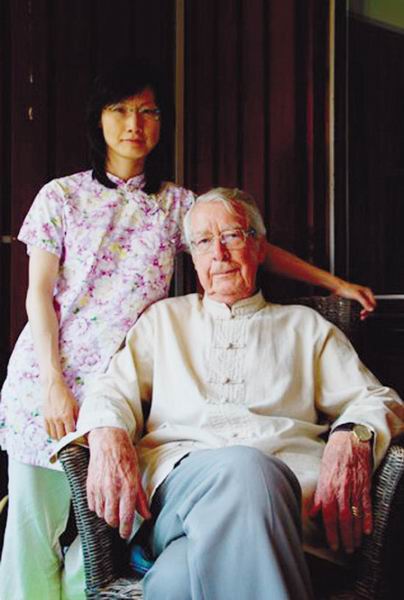

1990年6月,馬悅然從漢學系主任與教授的位置上退休,但他仍在積極從事于中國文學的譯介和中瑞文化交流工作,先后在英國、澳大利亞、瑞典等地從事中國語言、文學教學工作。1996年陳寧祖因病辭世。馬悅然的第二任妻子為臺灣媒體人陳文芬。1998年兩人初識于臺灣,此后兩人“秘戀”多年,兩人往來電子郵件2000多封。2005年在中國山西宣布婚訊。馬悅然與陳文芬相差43歲,這段備受文化界關注的婚姻,卻讓他們保持得十分低調。

馬悅然、陳文芬夫婦

二、漢學成就

1、漢學典籍和文學作品翻譯

馬悅然雖然師承高本漢,但與老師不同的是,他是主要通過翻譯活動完成了北歐漢學研究。馬悅然的漢學道路有兩大轉向:

一是由高本漢的“心向先秦”,以音韻學為工具來進行純學術的訓詁辨偽轉向以譯介中國文學為主,由語言文字到文學文化的轉向。他的漢學道路就始于跟翻譯結下的不解之緣。1946年,在烏普索拉大學讀書的馬悅然因為接觸林語堂《生活的藝術》的英譯本,對道教和禪宗產生了濃厚的興趣。后來,由于對《道德經》的英、法、德三個譯本孰優孰劣存有疑問,他拜訪了著名漢學家高本漢(Bernhard Karlgren),并轉學到高本漢任教的斯德哥爾摩大學,踏上漢學研究和文學翻譯的征途。馬悅然通曉多門外語,并致力于漢瑞、瑞漢、漢英、英瑞等幾個方向的翻譯活動。毋庸置疑將中文作品譯介到西方是他用功最勤、成就最大的領域。早在1948年,他就發表了自己的第一部譯作——陶淵明的《桃花源記》。1965年以后,他更是一發不可收,翻譯了從上古、中古到近代、現代和當代的50余部中國文學、哲學和史學著作。馬悅然對中國古代典籍的譯注和評介幾乎遍及中國整個古代的各個時期和所有的文類。從樂府古詩到唐宋詩詞,到散曲,到辭賦古文,乃至《水滸》和《西游記》這樣的大部頭小說,他都譯成了瑞典文。其中包括《詩經》、《楚辭》、《論語》、《孟子》、《道德經》、《莊子》、《史記》、《禮記》、《尚書》、《春秋繁露》等在內的古代典籍。漢朝民歌、南北朝詩、唐詩、宋詞、元曲等文學作品。

第二個轉向是從古代經典到現當代作家作品的轉向,開始了以“文化相互滲透”為特點的新型漢學研究。馬悅然的學術接班人羅多弼在一篇題為《瑞典的中國研究概述》的文章中指出,70年代以后,馬悅然的工作從前期的疏解知識迷團轉入文化闡釋。他還特別強調說,馬悅然的博學強記和精確的分析能力,再加上那特有的審美感受,最有助于從事這一跨文化的媒介工作。

其實,馬悅然在上個世紀五十年代就開始翻譯中國現當代作家作品,1958年就翻譯了老舍的短篇小說《普通病房》,還有孫犁和浩然等人的小說。八十年代后,尤其是1985成為瑞典學院(Swedish Academy),唯一的漢學家院士后,為了使西方讀者更多地了解中國文學,馬悅然大量翻譯中國現當代文學中的優秀作品,包括魯迅選集、《毛澤東詩詞全集》、沈從文的《邊城》(1987年瑞文版出版)、《從文自傳》,張賢亮的《綠化樹》、李銳的《厚土》、《舊址》、《無風之樹》、《萬里無云》,曹乃謙的《到黑夜想你沒辦法》,臺灣詩人商禽的《冰凍的火炬》以及高行健的小說戲劇集以及長篇小說《靈山》。此外,他還特別鐘情于中國現當代詩歌的外譯,曾翻譯過聞一多、卞之琳、郭沫若、艾青、北島、顧城、舒婷、芒克、江河、楊煉、嚴力、商禽和楊吉甫等人的詩歌。1983年用瑞典文翻譯出版了中國當代青年詩人北島和顧城的詩選《海岸與被寵壞的孩子》。1986年編輯翻譯了《中國八十年代詩選》,其中包括“朦朧”詩人北島、顧城、江河、楊煉、嚴力等人的作品。另一方面,由于他的努力,促進了不少瑞典詩人的作品也陸續被譯為中文。到1992年為止,他的全部文學譯作就有700種之多。

馬悅然的翻譯功底在翻譯高行健的長篇小說《靈山》時,表現得淋漓盡致。《靈山》長達六七百頁,而且與中國小說的傳統寫作很不相同,它沒有連貫性的人物與故事,結構十分復雜,第一人稱“我”同第二人稱“你”實為一體,后者乃是前者的投射或精神的異化。第三人稱“他”則又是對第一人稱“我”的靜觀與思考。除了結構心理復雜之外,文化內涵也相當復雜,它揭示了中國文化鮮為人知的另一面,即他所定義的中國長江文化或南方文化,換句話說,也就是被歷代政權提倡的中原正統教化所壓抑的文人的隱逸精神和民間文化。這部小說,上溯中國文化的起源,從對遠古神話傳說的詮釋、考察,到漢、苗、彝、羌等少數民族現今民間的文化遺存,乃至當今中國的現實社會,通過一個在困境中的作家沿長江流域進行奧德賽式的流浪和神游,把現時代人的處境同人類普遍的生存狀態聯系在一起,加以觀察。對許多讀者來說,《靈山》可不是那么好進入的,閱讀起來非常費勁。而馬悅然,卻能將《靈山》譯得非常漂亮,可見,沒有深厚的文化修養,是難以完成如此艱巨的工程的。《靈山》的法譯本在1996年于巴黎出版,由杜特萊夫婦(Noel Dutrait,Liliane Dutrait)翻譯。出版時法國左、中、右各報均給予很高的評價。由于他的努力,高行健的《靈山》還獲得了2000年度的諾貝爾文學獎,有的評論家甚至說:“與其說是高行健的作品,不如說是馬悅然的譯作導致了此次獲獎。”(覃江華、盧志君《瑞典漢學家馬悅然的翻譯觀》,《華中電子科技大學學報》2011年6期)

馬悅然不僅是漢語言翻譯的出色實踐者,而且對漢語言翻譯的意義有著深刻的理解,對“信達雅”等翻譯標準問題有著發人深省的思考,對西方漢學界的漢譯現狀有著直率的批判。他認為西方從事漢語文學翻譯者有三種不同類型。第一類是以此謀生的職業翻譯。這類譯者數量并不多,整個歐美可能只有屈指可數的幾個。他們水平良莠不齊,一般不能自己選擇所要翻譯的作品。第二類是業余翻譯家。他們多半掌握了必要的語言技能,對文學真正感興趣,自己決定要翻譯什么作品。對他們來說,翻譯不是為了謀生而是出于愛好。第三類翻譯家本身是作家或詩人。他們對待原文態度比較隨便,時不時地在譯作中展示自己旺盛的創造力。如卞之琳、余光中等人的自譯,有時與原文出入很大。

馬悅然將自己歸入第二類譯者。他從東西方文化交流的高度來看待翻譯工作,他說: “一個文學作品要超過語言的界限只有依賴翻譯家所架的橋梁”;“譯者促進了對外國文學與文化的理解。如果沒有這種理解,世界將變得更加貧瘠”( Malmqvist, G?ran. On the Craft of Translation? 中國翻譯, 2006·1);“翻譯刺激了知識交流,發揮了很大的作用。”“一個漢學家除了專題研究外,還應當把他所學的知識貢獻給人民大眾,把他喜歡的、有價值的文學作品翻譯出來,從而使外國對中國文化與文學有更深的了解和更濃厚的興趣”;“我從事翻譯工作最重要的動機是讓我瑞典的同胞們欣賞我自己欣賞的文學作品”,并把這看做是自己義不容辭的責任。他覺得,自己從事翻譯工作像吸毒一樣:“一旦開始,就不容易停止”。 (馬悅然《另一種鄉愁》北京:生活·讀書·新知三聯書店, 2004)至于譯介的對象,他出于將中國真正優秀的文學作品介紹給世界的漢學家責任感,堅持四個標準:一是要翻譯文學價值高的中國代表性作品。在致艾青的一封信中,他講得很清楚:“我選擇翻譯作品的原則是以文學價值為主。”(引處同上)對有的中國學者批評外國翻譯家喜歡翻譯中國政治、社會的黑暗面,他不贊成。他說,“我喜歡李銳,我喜歡曹乃謙,就是因為他們的東西文學價值非常高。我翻譯他們的作品,不是因為他們反映中國落后的農村社會,而是作品價值高。”(歐陽江河“馬悅然專訪”《我的心在先秦》,《讀書》2006·7)

二是要翻譯中國文學領域的“開辟者”,比如北島、李銳等,因為他們都開創、擴大了當代中國文學的視野。他稱顧城是“會走路的詩”, 他認為北島創造了一種全新的語言,是前人沒有的,而楊煉則是尋找的詩人,可以回到先秦的時代。馬悅然覺得他們都年輕而富有活力,也許可以展示中國新詩的未來;或是有獨創精神、別出心裁的作家,如殘雪,因為她不顧左右走自己的路,而且對卡夫卡有獨到的研究;或名氣不大、被遺忘的優秀作家和詩人,他譯介名不見經傳的萬縣詩人楊吉甫的詩集以及大同市公安局曹乃謙《到黑夜想你沒辦法》,即是基于這樣的理念。三是認為翻譯文本就是翻譯文化:“文字從一種文化環境被轉換到另一種文化環境中去的時候,可能會發生嚴重的誤解。”作為一名翻譯家,馬悅然不僅僅是從語言上來看待雙語之間的轉換,更是從文化的高度高屋建瓴地看待翻譯問題。與德國語言哲學家洪堡特(W. von Humboldt)的觀點相似,馬悅然認為“每一種源語都表達了一種獨特的世界觀,與譯入語的世界觀迥然不同。”譯者必須明白:“翻譯一個文本也就是翻譯一種文化。”如果這些文化因素對譯入語讀者來說顯得陌生,那么譯者就有責任將其闡明。(Malmqvist, G?ran. On theArt of Translation [J].Translation Quarterly, 2000 ·18 & 19)為此就必須要深入研究中國文化和中國語言,擺脫西方的偏見。他批評西方一些漢學家說:“西方從事中國文學(特別是古詩)翻譯的譯者常常為西方語言的腐朽、專橫式的要求所掣肘,被迫明晰化原文沒有的細節,從而不能傳達其獨特的普遍性和無時間性。”(Malmqvist, G?ran. On the Role of the Translator[J].Translation Review, 2005)四是要翻譯自己喜愛作家的全部作品。他曾引用捷克著名漢學家普實克(JaroslavPrusek)所說的名言:““沒有翻譯過一部作品,你就沒法評論它”,他指出:“對一部文學著作,不管你閱讀得如何仔細,但只有坐下來翻譯的時候,才能真正開始把握它。”(Malmqvist, G?ran. On the Role of the Translator[J].Translation Review, 2005)基于這個理念,馬悅然翻譯了北島的全部詩作,并完成了高行健和李銳絕大部分著作的譯介工作。

2、漢學研究

如同其導師高本漢一樣,在學術研究領域,馬悅然也是一位多產的學者。從古漢語語法和音韻分析到四川方言調查,從中國古典小說的翻譯到當代朦朧詩的譯介,他的學術研究涉獵了中國語言學與中國文學的眾多領域,發表了上百種的研究論著。

一開始,他就按照他的導師高本漢教授的治學方法,在古漢語和中國古代文化知識方面打下了扎實的基礎。上個世紀五、六十年代,他陸續發表了一系列在我國四川省方言方面的論文,這是他在我國西南地區實地調查的總結,其中有《成都方言聲調表現的若干考察》(1950),《四川峨嵋方言若千不規則現象的音位描》)( 1950)《談談兩種四川方言》(1959),《四川話中粘附形式的句法》(1961),《西部官話音韻研究》(1962)等。《中國西部語音研究》則是他獲得廣泛聲譽的漢學專著。

在古漢語和音韻學方面,馬悅然發表的論文有: 《對一本晚期上古漢語語法的若干考察》(1960),《對杜百勝著書的評論》、《論上古漢語的欲和習》(1962), 《漢代音韻體系和校勘》(1963),《中國語言學的問題和方法)(1964),《論漢代以前及漢代文獻中的詞素“嫌”》(中研院史語所集刊《慶祝李方桂先生六十五歲論文集》下1969), 1980年9月在蘇黎世召開的第二十七屆歐洲中國學家大會上做了題為《論“其”在〈左傳〉中的作用和意義》的報告。他還把我國音韻學家周祖謹《切韻,的性質和音系基礎》翻譯成英文,發表于斯德哥爾摩的《遠東考古博物館通報》上。

馬悅然在學術研究領域中另一個重要貢獻,是關于古代典籍《公羊傳》和《谷梁傳》的研究。馬悅然精心譯注了《公羊傳》和《谷梁傳》,并在此基礎上作出學術判斷。他認為:《公羊傳》與《谷梁傳》這兩種典籍雖然在用詞、語言結構和寫作風格上有所不同,但基本造句結構顯示出這兩種典籍大體上是屬于漢語在同一發展階段的產物。它們顯示了一種在新舊造句法之間搖擺的特點,是漢帝國建立初期知識分子中間普遍使用的寫作手法,對漢以后學者的寫作風格很有影響。雖然這兩種典籍的語法結構能反映漢語在同一過渡時期的風格特征,但可以確定,《公羊傳》問世在前,《谷梁傳》產生在后。循著這條線索分析下去,馬悅然得到一個重要的發現,即董仲舒為研究“公羊”學而寫的《春秋繁露》,全部85章中極大部分章節不是他本人寫的,而是經東漢以后的人、甚至是魏晉南北朝人刪改或托名偽作的。現在所見的《春秋繁露》最早版本,來自于唐代孔穎達著《五經正義》,其中大部分章節與班固(公元32—92)記錄漢章帝時群臣辯論經學結果的《白虎通義》及何休(公元129—182)的《春秋公羊解詁》有關,因為《春秋繁露》在闡釋“公羊經”的含義時甚至多處錄用了《白虎通義》與《春秋公羊解詁》的內容。這方面的論文有《荀子成相篇箋注》(1973)對其中的56節民歌,作出了詳細的譯注。他還從事實和義理兩方面來理解和研究《春秋》,寫有《春秋譯注》。

正如前面所論及的那樣,馬悅然的漢學道路有兩個轉向:一是由高本漢的“心向先秦”,以音韻學為工具來進行純學術的訓詁辨偽轉向以譯介中國文學為主,由語言文字到文學文化的轉向。第二個轉向是從古代經典到現當代作家作品的轉向,開始了以“文化相互滲透”為特點的新型漢學研究。

在先秦典籍研究之外,馬悅然還出版過一本小冊子《唐代三臺詩譯注》,研究七十年代年代新疆吐魯番地區出土的《坎兒曼詩箋》,對詩箋中的白居易詩歌如何在少數民族地區流傳,以及少數民族詩人仿作的《訴豺狼》作出自己的分析和判斷。另外他還翻譯了10卷本的《唐宋詩詞選》。馬悅然對古典文學的研究總是把文學鑒賞與歷史背景的分析結合起來,以此加深對作品的理解,他的《辛棄疾詞論》尤其表現了這個特點。馬悅然譯注了辛棄疾所填的十三闋《沁園春》,他發現,這是辛棄疾最喜歡用的曲牌。他指出,辛詞語言淺白,押韻嚴格,并帶有一個悲愴的結尾,詞中常常使用象征手法或某種特殊的意象來襯托主題,是最優秀的中國古代文學作品。他還翻譯了辛棄疾的大部分詩詞。馬悅然還寫了不少賞析中國古典詩詞的文章,不僅顯示了他高度的藝術鑒賞力,也顯示出他豐富的歷史文化知識。他的《一張牡丹畫上的六首詩》只是一篇賞析性文章,卻傳遞出大量的近代歷史人物的訊息。他的這篇文章雖然不是一篇專門領域內的學術性論著,但就其對清代社會君臣之間關系的描述,特別是對滿、漢官員微妙復雜的內心世界的剖析,顯示了他對清代社會歷史的深刻了解,以及對滿漢文化在一個官僚體制內部相互滲透情形的深刻了解。

馬悅然還發表過一篇文章《康有為》,介紹了康有為與瑞典的關系,著重分析了他的社會理想。他把康有為放在一個廣闊的社會背景上介紹給瑞典讀者。康有為于1904年和1906年兩次訪問瑞典,逗留瑞典期間,他考察了醫院、監獄、工廠、學校、幼兒園和圖書館,他研究這些機構對社會改造的作用,以及瑞典社會結構的特點,認為這些社會措施正與他在《大同書》中所倡導的社會理想相吻合,他的日記中對參觀瑞典各社會組織機構的過程與自己的感受有詳細的記載,這些日記如今還保留在馬悅然的手中。

馬悅然不但把歐洲的漢學研究領域從考古學、語言學擴展到文學,并把中國古代和現當代文學作品大量介紹到歐洲。他不僅繼承了西方漢學前輩審慎嚴謹的治學方法,而且改變了瑞典乃至歐洲漢學研究獨尊先秦的學術傳統,帶頭將歐洲的漢學研究重點拓展到中國現、當代文學和社會文化領域。

他擔任歐洲漢學學會會長期間,承擔了歐洲漢學協會三項主要國際學術研究計劃項目之一,即對現代中國文學的研究。組織領導了《中國文學手冊1900—1949》的編寫工作,這套手冊共四卷。第一卷為中、長篇小說,第二卷收短篇小說,第三卷的內容是詩歌,第四卷是戲劇。共收400篇左右的作品,內容包括作家簡介、作品收藏與版本情況、作品內容梗概、作品的賞析評論和參考書目。參加這項工程的有歐洲11個國家以及美國、加拿大、澳大利亞、香港等地的學者100多人,《中國文學手冊1900—1949》對入選作品要求很嚴,作品要在中國現代文學史上具有一定的代表性,既要適合中國文學、比較文學的研究專家,也要適合普通讀者閱讀。例如第三卷詩集,既收了胡適、聞一多、徐志摩等著名詩人的作品,也收了杭約赫、蘭冰等名不見經傳的詩人的作品。《中國文學手冊1900—1949》的學術質量,不僅在于作品的入選標準嚴格,資料性強,而且賞析評論部分也具有較高水平。每一分卷前面都刊有一篇學術水平較高的序言,如第四卷戲劇集的序,闡述了中國現代戲劇運動與戲劇創作的一系列理論問題,對中國現代戲劇史的發展過程描寫詳細,可以當做一部中國現代戲劇史綱來讀。他還主編《現代中國文學及其社會背景》(英文,1977),《二十世紀臺灣詩選 》(馬悅然等主編,臺北·麥田出版2001)

馬悅然對中國文學的熱心推介是基于他對中國文學在世界文學中價值和地位的深刻認識:他認為 ,“在世界其他國家文學還沒有出現的時候,中國文學就達到了一個很高的高度,包括詩歌、散文、小說等都是如此。”他說:“1985年被選進瑞典學院,做諾貝爾文學獎的評委,那時候我就開始翻譯沈從文的作品,翻譯他的《沈從文自傳》、《邊城》、《長河》,那個時候我認為沈從文會得到諾貝爾文學獎。這個話我不應該對你說,不過因為時間已經過去很久,現在可以告訴你。1988年沈從文肯定會得到文學獎。要是沈從文那個時候還活著,活到10月份就肯定會得獎。沈從文的去世對我來說是最遺憾的事情。(見2007年10月10日 《南方周末》采訪報道)對2012年諾貝爾文學獎得主莫言,馬悅然稱贊他非常會講故事,而且敢于說真話,“比如,《賣白菜》就是一個非常動人的故事”; “我讀過很多當代的一些小說作家的作品,但是沒有一個比得上莫言。”談到莫言作品,馬悅然稱其短篇小說比長篇更精彩,用“一個字都不必改”來表達自己對莫言文字的推崇。

三、文化交流

作為當代西方漢學界的領袖人物之一,馬悅然不僅在文學作品翻譯和學術研究方面取得了卓越的成就,而且在中西文化交流的社會活動也作出了重要貢獻。他把學術研究與促進國際間,特別是中瑞兩國之間學術文化交流的具體活動結合起來,使當代漢學研究在西方世界得到了光大和發展。他曾對采訪他的《南方周末》記者夏榆說:“自從1950年離開中國的時候,我就把中國當作我的第二個祖國”。他編寫了多種漢語教材,供瑞典和其他北歐國家的青年學者使用;他譯介了多種中國古典名著,向西方介紹優秀的中國傳統文化。在他譯介的四十多種中國文學名著名篇中,既有《詩經》、《楚辭》、《道德經》、《左傳》、漢朝民歌樂府、唐詩、宋詞、元曲、《水滸傳》、《西游記》等古典文學經典,也有新文化運動以來的詩人郭沫若、聞一多、艾青、臧克家、沈從文等中國新文學運動的代表人物。特別是1985年進入瑞典皇家科學院,成為諾貝爾文學獎唯一懂得漢語的終身評委,以及擔任歐洲漢學家學會主席后,他更是把推介中國當代作家及其作品當做自己的職責所在,他和李銳、莫言、蘇童、余華、叢維熙、張煒、陳丹燕、池莉、柏楊等都有聯系并建立了友誼,包括一些名氣不大,在中國都少為人知卻非常優秀的底層作家,如曹乃謙、楊吉甫、丘成桐等。在古典文學作品中,馬悅然較為推崇具有中國鄉土特色的傳統文化作品,在他看來,漢代樂府是真正的民歌,而宋詞也是從普通民眾的歌聲而來再由詩人發展為高雅的文體。這些出于底層人民發自內心的唱詞是真實生活淬煉而來的感情,非常動人,其中蘊含的力量毫不虛假。對中國當代作家也是如此,他聲稱自己最喜歡“鄉巴佬”:“莫言是鄉巴佬,曹乃謙也是“鄉巴佬”,他們都是中國一流的作家” (《<到黑夜想你沒辦法>一書瑞典文版(上)先于中文版面世》中國網 china.com.cn 2007-08-10責任編輯:雨悅)

?

曹乃謙是山西省大同市的一名警察。文革期間當過井下裝煤工、文工團器樂演奏員,退休前一直堅持用雁北生活化的口語和方言土語寫作,在完成小說《到黑夜想你沒辦法》后,曾有長達15年的時間找不到愿意出版該書的出版社。據馬悅然在曹的短篇小說集《到黑夜想你沒辦法》譯后記中說,他開初并不認識曹乃謙,完全是被他的作品所懾服:“我一九九○年代初,在一個雜志上找到了曹乃謙的幾篇很短的短篇小說,題名為《溫家窯風景》。我一看就發現他是一個很特殊的、很值得翻譯的作家。我簡直簡(山西溫家窯口語,意為“簡直”)不懂為什么大陸的文學評論家沒有足夠地注意到曹乃謙的作品”,“我最大的希望是曹乃謙的小說在臺灣出版之后,大陸的出版界會發現他是當代最優秀的中文作家之一。”“一九九四年我的瑞文譯文發表在一個瑞典的文學雜志上。我給我的老朋友李銳寫信,問他能不能告訴我曹乃謙是誰?李銳回答說他跟乃謙很熟,也告訴我,他是一個大同市的警察”。然后,李銳陪馬悅然夫婦同曹乃謙在太原見面,“大家在一起高高興興地吃一頓飯。乃謙那時把他所寫的短篇交給我,其中有短篇小說集《到黑夜想你沒辦法:溫家窯風景》,一共二十九篇。我已經把那二十九篇翻成瑞文,希望今年秋天會出版”。 “他是一個真正的鄉巴佬,他操著一口濃厚的山西話,時不時地跟你強調‘我沒什么文化,你不要問太專業了,我聽不太懂’”。 “翻譯過程中,我每天和曹乃謙通信,請他解釋一些我不懂的方言詞語等等。他每每解釋得非常清楚,對我的幫助很大”。《到黑夜想你沒辦法:溫家窯風景》在2005年由馬悅然翻譯成瑞典文出版。2007年該書“出口轉內銷”,由長江文藝出版社出版。

更為可貴的是,馬悅然由喜愛曹乃謙的文筆到愛上小說中的人物,再到愛上人物所生活的雁北農村和在那里生活的樸厚的農民。翻譯結束,馬悅然致信曹乃謙:“心里有一種空空的感覺。我舍不得離開溫家窯……我感覺那山村的居民,除了狗日的會計以外,都是我的同胞。”于是,2005年10月21日,馬悅然夫婦跟隨曹乃謙去看他的“溫家窯”——雁北農村“北溫窯”,一位隨行的《南方周末》記者夏榆記下了這位世界上最著名的漢學家之一與中國最貧困地區之一雁北農村樸實農民之間一次親密接觸:

遠在瑞典時,馬悅然常常寫信跟曹乃謙打聽小說(《到黑夜想你沒辦法:溫家窯風景》)里的那些人,這個生活得如何,那個過得怎樣。為了回答他不斷的提問,曹乃謙就不斷去溫家窯。有一天他告訴馬悅然,愣二的原型二明已經不在人世了,而且至死也沒娶到女人。隔了好多日,馬悅然再沒來信。曹乃謙有些后悔不該把這個壞消息告訴他。

突然,有一天馬悅然來信說:“咱們一定得去給二明上上墳。”就這樣,2005年10月21日,馬悅然從瑞典坐飛機到北京,然后又坐公交大巴從北京到了大同。一行數人,在曹乃謙家吃完“迎風面”,就向“溫家窯”出發。

一輛警用越野吉普車在晉北崎嶇的山路行駛,車內顛簸,車外塵土飛揚,南方周末記者兩個小時之后,北溫窯,也就是曹乃謙筆下的“溫家窯”到了。一群蹲在黃土墻根歇蔭涼的農人看見曹乃謙就擺著手喊:“曹隊長又回鄉了。”(文革期間,曹乃謙曾當過該村知青的領隊)

村支書丑邦知道馬悅然從瑞典來一趟的飛機票價是九千元時,張大嘴半天說不出話。緩了緩問:“那你大老遠來這里是要干啥?”

馬悅然答:“吃油糕,吃莜面,住窯房,聽乃謙唱要飯調。”

村支書丑邦說起接待馬悅然的情形還不住地感嘆:“老漢挺保守,不愿驚動公社,自己偷摸著來。那么大的人物能來,村里人挺自豪。他那個程度的人來咱這兒,按級別應該是中央宣傳部長一級的人陪同。村人第一次接觸外國人,跟老漢吃飯、喝酒,老漢白酒能喝四五盅,抽大煙斗。81歲的人真日能。咱們是沾了曹隊長的光,不是曹隊長出了名,這么大的大人物,再輩子也見不上。”

吃完晚飯,馬悅然和曹乃謙踩著月光來到二明在樹林里的墳地。馬悅然說:“二明,你看,我們來看你來了。”他的聲音有點哽咽,“二明,讓乃謙給你唱個要飯調吧。”

曹乃謙就對著二明的墳頭唱:“山在水在石頭在,人家都在你不在;刮起東風水流西,看見人家想起你……”唱了四句,傷感得唱不下去。曹乃謙停下來的時候,看見馬悅然掏出手絹在擦拭眼淚。

(稿源《南方周末》中國網 china.com.cn 2007-08-10責任編輯:雨悅)

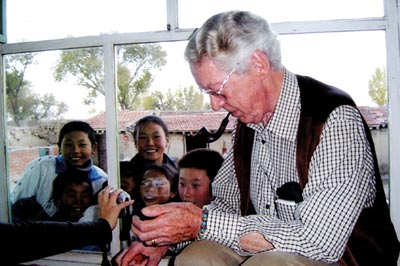

馬悅然在雁北農村“北溫窯”

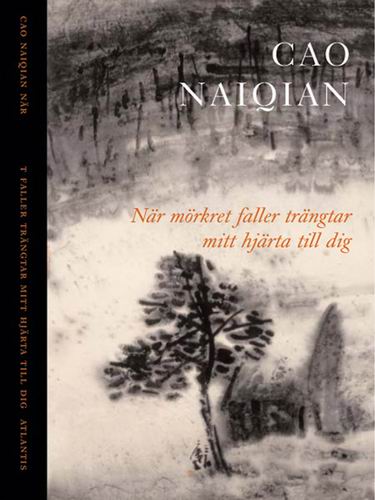

《到黑夜想你沒辦法》瑞典文版

馬悅然與李銳的交往也類此。李銳1969年赴山西呂梁山區底家河村插隊落戶,1975年分配到臨汾鋼鐵公司做勞力工,先后做過六年農民,兩年半工人。馬悅然說:像曹乃謙一樣,李銳很會模仿生活在貧窮山村里農民的語言。兩個作家小說中的對話里所運用的臟話與罵人話真是粗得嚇人。什么“狗日的”、“日你媽”、“我要日死你千輩的祖宗”,跟英語的“motherfucker”和“fuckyou”一樣普遍。其原因是很好懂得:兩個作家在文革時期插隊在山西的山村里,李銳在呂梁山的邸家河,曹乃謙在山西北部的一個更窮的山村。1985年李銳的中短篇小說集《丟失的長命鎖》由北岳文藝出版社出版。馬悅然一直關注著李銳,認為北島、李銳等是中國文學領域的“開辟者”,“他們都開創、擴大了當代中國文學的視野”。他有次對采訪者說:“我喜歡李銳,我喜歡曹乃謙,就是因為他們的東西文學價值非常高。我翻譯他們的作品,不是因為他們反映中國落后的農村社會,而是作品價值高。”(歐陽江河“馬悅然專訪”《我的心在先秦》,《讀書》2006·7)。馬悅然評價李銳說:“李銳有他特殊的經驗,特殊的經歷,‘文革’10年他從北京到山西呂梁山的邸加河村插隊,有6年的時間跟農民生活在一起,這是他永遠不會忘記的。‘文革’給他的經驗是他一輩子寫作的主題,他不能離開這個主題,這個是他的使命,他要把這個經驗傳達給下一代人、下下一代人,讓他們知道‘文革’是怎么回事情。有一個例外就是他寫的《舊址》,這是應該讀的書。《舊址》寫他的家族1925年到1950年的歷史,他的家族是做鹽商的,他有點像俄國作家的大氣魄,寫得非常好。”(《沈從文如果活著就肯定能得諾貝爾文學獎》. 搜狐網. 2007年10月10日16·簡體中文)。他一直在翻譯李銳的作品,有《厚土》、《舊址》、《無風之樹》、《萬里無云》、《銀城故事》等,幾乎是李銳作品的全部。2005年八月底,馬悅然夫婦還隨李銳到呂梁山去,在李銳文革時期插隊的山村邸家河住了難忘的幾天。他的第一本散文集《另一種鄉愁》(北京·三聯書店, 2004)也請李銳作序,可見他對當代作家的推重。

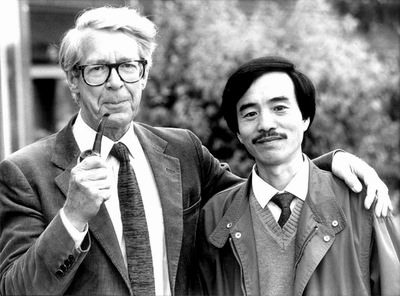

馬悅然與李銳

對他同樣稱之為“鄉巴佬”的莫言也是如。莫言獲諾貝爾文學獎以后,網上有許多關于兩人交好的傳言,甚至說馬悅然受賄60萬美元“翻譯定金”并答應向評委會推介。其實,兩人并無多少交往,按馬悅然的說法,兩人就見過三次面:“我頭一次跟莫言見面是在香港中文大學,我在那里當了一個學期的客座教授。有一天莫言來了,我們聊了一個下午。第二天他就趕著回去了。為什么呢?因為要分房子。但當時我壓根就不知道‘分房子’是怎么一回事。不過后來聽說他也沒有分到。第二次是在臺北,他跟9個作家(陳文芬補充:有蘇童、余華、叢維熙、張煒、陳丹燕、池莉等),在臺北住了幾天。有天他們晚上出去看熱鬧,莫言不想去,跟我在飯店里喝威士忌。第三次是2005年他參加(北京)斯特林堡戲劇節,那天來的中國作家有李銳、余華和莫言等,我們沒多少機會見面,但常常通信。”(成都商報2012-10-22 )。馬悅然這段話,也從莫言那里得到了印證。2012年12月6日在瑞典學院新聞發布會上,莫言回應與漢學家馬悅然私交甚好的傳聞:“我知道我得獎后,馬悅然先生背了很多的罪名。我和馬先生只有三面之緣,我們只是三支煙的感情,他多抽了我一根。馬悅然對中國古典文學的知識令我佩服。”其實,馬悅然也非常佩服莫言和莫言的小說,認為 “莫言非常會講故事,而且敢于說真話。我讀過很多當代的一些小說作家的作品,但是沒有一個比得上莫言。”甚至用“一個字都不必改”來表達自己對莫言文字的推崇。并將他與夫人陳文芬合著的短篇小說集《我的金魚會唱莫扎特》(上海文藝出版社出版2012)請莫言作序。

作為中西文化交流使者,他和詩人北島、翻譯家李之義合作出版了一冊中文版的《北歐現代詩歌選粹》,向中國民眾介紹北歐文學。在他擔任斯德哥爾摩大學漢學系主任與教授期間,還培養了一批漢學人才,有13名學生獲得了漢學博士學位。他不僅兩度擔任歐洲漢學協會主席,領導了歐洲的漢學研究活動,同時,他也是其它一些人文科學機構的成員。例如,他多年來一直擔任斯德哥爾摩大學人文學會的巡視員,他也是著名的瑞典中國研究會的成員之一,在這些職位上,他并不是一個名譽成員,而是積極從事具體的工作,如多次參與組織國際漢學大會,從各方面促進當代瑞典以及歐洲的漢學研究。瑞典還設立了馬悅然中國現代文學獎學金,通過他個人的影響,爭取各種捐助,時常邀請一些優秀的中國當代作家與學者前往瑞典和其它北歐國家訪問講學,為促進東西方文化交流作出了卓越的貢獻。

2012年12月6日莫言在瑞典學院新聞發布會上

作為一個視中國為第二故鄉的馬悅然,也極為關注中國文學如何走向世界,曾提出四點建議:第一,加快中國文學作品的對外翻譯工作。他認為,中國作家作品的水平完全可以與諾貝爾文學獎得主媲美,沒有獲獎主要是因為缺少好的翻譯,譯作未能為西方接受,而且中國當代文學只有小部分譯成外文,使得瑞典方面缺乏對中國文學全面的認識。第二,要選擇好翻譯者。“拙劣的翻譯對好作品傷害太大,找了不合適的翻譯者,不如不翻譯。很多翻譯者對文學或者翻譯作品并不感興趣,把翻譯書簡單地當成一個‘活兒’,自然容易偷工減料。”而他在翻譯中文作品時的經驗是 :要多看后才動筆。“等你感覺到作者通過書在和你交流,你能感覺到作者的呼吸,這時候才開始翻譯。”第三,重視傳承傳統文化。作為一名漢學家,馬悅然對于中國社會快速現代化與傳統文化保護的關系時有思考。他認為,媒體有責任介紹普及中國的傳統文化。中國在實現經濟快速發展后,作為一個大有能力的國家應該擁有好的媒體與文化環境,讓大眾有更多的機會欣賞中國傳統文化美好的一面。他也坦承地表示,收聽收看傳統文化的人可能不多是很自然的事情,重要的是國家愿意給年輕人一個機會,把傳統文化保持下去。慢慢地,年輕人能聽進去、看下去,就大有希望。他建議新一代中國作家要多接觸自身的文化精華。第四,樹立對中國文化的信心。馬悅然觀察到,在全球化浪潮中,世界上多個區域的文化特點有模糊化的趨勢,面對這一不可抗拒的潮流,中國文化需要強而有力量的自信心。在他看來,中國的文化不是最古老的文化,卻是世界上唯一的三千年綿延下來一直沒有割斷的文化,他希望中國人在為經濟發展成就驕傲的同時,也會為自己的新的文化成就而驕傲(劉柳《馬悅然:推動中國文學走向世界的漢學家》《對外傳播》2012·9)

四、文學創作

著有《另一種鄉愁》和《俳句一百首》。《另一種鄉愁》生活·讀書·新知三聯書店2000年6月版是作者用中文寫成的隨筆,篇幅很短,也算不得都是美文,平實道來,帶領讀者穿越不同時空,領略一種同樣植根于中華文化的異國游子的拳拳鄉思。前面有李銳寫的序言。關于書中的內容,馬悅然與記者曾有一段對話:

記者:看你寫中國的報國寺、峨眉山,寫川江邊的勞動號子和中國的方言,你的文字散發出一種溫暖的柔情,你對中國文化的細微體察和珍愛令人心動。你對中國文化的感情是怎么來的?你為什么愛中國文學呢?

馬悅然:我為什么愛好中國文學?這些問題不容易回答。我的同胞們八世紀穿著熊皮在樹林里過著很野蠻的生活時,唐朝的詩人在創作絕句、律詩和古詩。從《詩經》到當代詩人的作品中國詩歌已經有三千多年的歷史。《國風》的抒情詩多么精彩啊,楚辭的比喻和豐富的想象多么美麗。漢朝的民歌和樂府,南北朝的山水詩,唐、宋偉大詩人的作品,元朝的散曲,都屬于世界文學,也對西方文學影響很大。誰有機會閱讀這些作品,誰都會愛上中國文學。

通過文學,讀者會認識很多很多的非常可愛、非常值得佩服的人物。我自己愛上了《國風》中的“美妹”們和辣妹子。南北朝的《子夜歌》會引起我的情欲。我翻譯《水滸傳》的時候,恨不得上山去跟108個好漢打交道。翻譯沈從文的《邊城》時,我很想到作者的故鄉去,跟那兒的很樸素、很正直、很爽快的居民在一起過一段日子。我希望有一天能實現一個大愿望:跟著我的朋友李銳到呂梁山去,跟《無風之樹》和《萬里無云》中的人物見面。

(夏榆《馬悅然:另一種鄉愁》南方周末2004年6月4日)

《俳句一百首》也是抒發作者瞬間的感受,其中不乏深度的理性思考、尖銳的社會批判;出奇的想象力和荒誕的夸張,如:“一、真真的愛情? 愛人的笑屬于我!淚也屬于我!”“ 二、記憶的所在? 于時間停止之處, 在冷藏櫥內”; “三、水田的鏡子 反映天上的白云! 我躺在云上! ”“八、百萬的蚜蟲! 瓢蟲的君王高呼: ‘群臣打牙祭!’”“九、牧童發慌了: 云海淹沒了山坡! 我的羊在哪兒?”“十 、語言的自殺:‘最最親愛的領袖, 萬歲、萬萬歲!’”

附:著作年表

- 翻譯陶淵明的《桃花源記》(1948)

- 《成都方言聲調表現的若干考察》(1950)

- 《中國西部語音研究》(1951)

- 《四川峨嵋方言若千不規則現象的音位描》)(1950)

- 翻譯老舍《普通病房》(1958)

- 《談談兩種四川方言》(1959)

- 《對上古漢語語法的若干考察》(1960)

- 《四川話中粘附形式的句法》(1961)

- 《西部官話音韻研究》(1962)

- 《論上古漢語的欲和習》(1962)

- 《漢代音韻體系和校勘》(1963)

- 《中國語言學的問題和方法)(1964)

- 《論漢代以前和漢代文獻中詞素“嫌”的意義》(1969英文)

- 主編《現代中國文學及其社會背景》(1977英文)

- 《論“其”在〈左傳〉中的作用和意義》(1980年9月在蘇黎世召開的第二十七屆歐洲中國學家大會上報告)

- 翻譯董仲舒《春秋繁露》

- 翻譯《水滸傳》

- 翻譯《西游記》

- 翻譯《詩經》(部分)

- 唐詩宋詞

- 《公羊傳譯注》

- 《谷梁傳譯注》

- 《荀子成相篇箋注》(1973)

- 《現代中國文學及其社會背景》(英文,1977)

- 《唐代三臺詩譯注》

- 《一張牡丹畫上的六首詩》

- 《康有為》

- 主編《中國文學手冊1900—1949》(1985)

- 《二十世紀臺灣詩選 》(馬悅然等主編2001)

- 翻譯張賢亮《綠化樹》(1986)

- 翻譯《邊城》(1987瑞典文版)、《從文自傳》

- 翻譯《毛澤東詩詞全集》

- 李銳的短篇小說集《厚土》

- 李銳的長篇小說《舊址》

- 臺灣詩人商禽《冰凍的火炬》

- 翻譯《海岸與被寵壞的孩子》(北島和顧城詩選)(1983瑞典文)

- 1986年編輯翻譯了《中國八十年代詩選》(1986)

- 翻譯高行健《小說戲劇集》(1987),長篇小說《靈山》(1992)

- 翻譯曹乃謙《到黑夜想你沒辦法》(1993)

- 文學創作《俳句一百首》(臺北·聯經出版社2002)

- 文學創作《另一種鄉愁》(北京·三聯書店, 2004)

- 短篇小說集《我的金魚會唱莫扎特》(與陳文芬合著)上海文藝出版社2012

- 臺灣詩人商禽《冰凍的火炬》

- 《論〈左傳〉中“其”字的不同功用和意義》

- 《〈西游記〉中疑問句結構的責任形式》

- 《中國現代派詩歌的誕生》