|

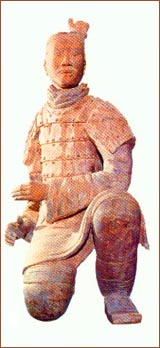

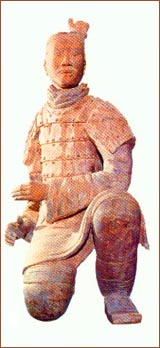

四 秦始皇兵馬俑 雕塑 (秦)

秦王朝是中國第一個完成統(tǒng)一的封建政權(quán)。關(guān)于秦代的藝術(shù),過去很少發(fā)現(xiàn),多半是根據(jù)記載和傳說。而且其中有不少具有文化意義上的否定傾向。隨著考古新發(fā)現(xiàn),為全面認為這一歷史階段提供了越來越多的依據(jù)。秦始皇兵馬俑即為最典型的一例。

秦始皇兵馬俑(秦)

|

首先,它是世界上最大的俑群。已發(fā)掘清理的超過7千余件,

預計所有埋藏將逾萬件。它是1974年在秦始皇陵東側(cè),由當?shù)剞r(nóng)民打井時偶然發(fā)現(xiàn)的。這批兵馬俑不但數(shù)量多,而且具有高度的藝術(shù)水平。武士俑高1.82米,戰(zhàn)馬俑高1.63米,與實體大小相近。它們造型準確,刀法洗煉,氣勢威武、雄壯。其中將軍俑形體高大健壯,身著細密鎧甲。武士或著胸甲,或只著戰(zhàn)袍。每個俑手中原都有實用兵器。跪射俑的神態(tài)最為復雜、生動。許多俑的面部都具有關(guān)中人的特征。由于兵馬俑出自大批宮廷雕塑家和民間工匠之手,客觀上形成不同具有個性的形象。所有陶俑都比照現(xiàn)實軍陣進行排列。不可一世的宏大陣容,不但給人以巨大的心理震撼,大量的兵器、甲仗、服飾等,也為考古、藝術(shù)研究,提供了豐富的信息。在此之前,流傳甚廣的是秦朝的專制、暴政等為儒者大加批判的“不良記錄”。難道這個秦始皇是因為一無是處才成為劃時代的中華大帝的嗎?難道統(tǒng)一文字、統(tǒng)一貨幣、統(tǒng)一度量衡,筑長城,修馳道,設郡縣,這些對于封建社會具有奠基意義的改革舉措,是一句兇殘無道就能了得的嗎?怎樣去看待這個極端對立的矛盾現(xiàn)象呢?這批兵馬俑的發(fā)現(xiàn),以及它所具有的空前絕后的藝術(shù)成就,向世人作了詮釋。從其內(nèi)容方面,表明秦始皇是一位務實而崇尚武力的鐵腕人物,盡管他個人也曾訪仙求道,企圖長生不老。但他的統(tǒng)一事業(yè)確實實在在地依靠秦國強大的軍事集團來實現(xiàn)的。同時也是依靠這個國家機器來保證他實施政治改革的。這種政治觀念影響著藝術(shù)的創(chuàng)作,使這批兵馬俑在現(xiàn)實主義表現(xiàn)方面達到了那個時代的巔峰。從形式方面,能夠看到,秦始皇并不是一概地反對文化藝術(shù),而是采用政治手段,順者昌,逆者亡。不為統(tǒng)治者需要的東西無情剪除,與統(tǒng)治者利益相一致的,則用行政的手段,將其發(fā)揚光大,推向極至。這種打入地獄,捧上天堂的做法,正是專制、集權(quán)在文化藝術(shù)上的表現(xiàn)。秦代兵馬俑所表現(xiàn)出的藝術(shù)傾向反映了與春秋戰(zhàn)國時,截然不同的政治環(huán)境。 |

氣勢恢弘的秦始皇兵馬俑,讓我們看到的是千古一帝在藝術(shù)作為方面的非凡氣魄和驚世手筆。看到時代與人格、政治與技術(shù)在某一點高度統(tǒng)一的時候,藝術(shù)所爆發(fā)出的炫目閃光。

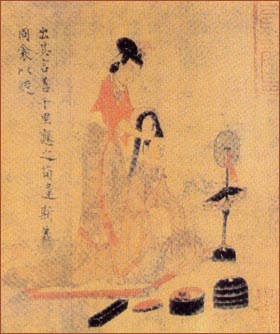

五 馬王堆一號墓彩繪帛畫

|

如果提及中國最早的工筆重彩繪畫, 那當推馬王堆一號墓彩繪帛畫。

這是1972年在長沙馬王堆發(fā)掘的西漢長沙相利倉妻子墓中的“非衣”(幡)。這座墓中出土的兩千年未朽的女尸引起舉世的關(guān)注。而蓋在棺木上的“非衣”,也就是所說的彩繪帛畫,則使?jié)h代美術(shù)放射出新的異彩。

這幅畫是西漢前期的作品,呈丁字形,內(nèi)容分三段。上段繪天界,有日、金烏和扶桑樹,有月、玉兔、蟾蜍和嫦娥。中間是人首蛇身的女媧。其下為神獸、司鐸和作為天門神的大司命、少司命。中段繪墓主人拄杖而行,前后男女數(shù)傭人相隨、跪迎。下段畫一巨人,立雙魚之上,兩手托物。各段還有羽人、怪獸、華蓋幔帳、谷璧交龍等穿插、點綴其間,整個畫面形式生動飽滿,所展示的內(nèi)容也是十分豐富的。帛畫的主題是“引魂升天”,表達的是人追求永生的愿望。這類“升天”的題材始于春秋,興于西漢。帛畫精心繪制的墓主人形象與墓中保存完好的女尸極其相似。這使我們看到西漢肖像畫的真貌,顯示了古代畫家的觀察、概括和寫實功力。另一方面,帛畫中再現(xiàn)的神話傳說顯示了作者豐富的想象力,充滿生機勃勃,流動暢快的浪漫氣息。整幅畫的線描均細有力,也許這就是后人所說“十八描”中的“高古游絲描”。該畫構(gòu)圖嚴謹完整,對稱中有變化,主次分明,疏密有致。如果將其與戰(zhàn)國帛畫相比,顯然更進了一步。它更強調(diào)了色彩的表現(xiàn)力,顏料以石色為主。朱砂、石青、粉白等礦物顏料至今鮮艷響亮,把個畫面點染得富麗厚重,光彩奪目。

|

馬王堆一號墓彩繪帛畫(西漢)

|

封建社會發(fā)展到漢代,與之相適應的思想、理論體系已經(jīng)逐漸形成。繼春秋戰(zhàn)國百家爭鳴之后,封建倫理道德發(fā)展完善,并在哲學的歸納過程中逐步道統(tǒng)化。這種規(guī)范是社會發(fā)展到某一階段,達到某一程度的必然。從那個時候的現(xiàn)象看,其實質(zhì)是隨生產(chǎn)力的發(fā)展、人與自然的關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變,人對自己創(chuàng)造的社會的發(fā)展和對人自身的控制力有很大的加強。既便宗教、神話傳說,其中人與神的關(guān)系也表現(xiàn)得進一步親和,神圣被淡化。拿馬王堆一號墓帛畫與商周時代的青銅器比較。這里沒有鎮(zhèn)懾、恐嚇。與戰(zhàn)國《人物夔鳳帛畫》比較,技術(shù)上有明顯的承襲關(guān)系。但這里的人、神之間已不是主客體之間的支配、祈望關(guān)系,而是人自身的超凡入圣和羽化升天。神只是這一過程的協(xié)助者。龍鳳之類的靈異,也只扮演從屬、點綴的藝術(shù)角色。尤其在楚漢之地,云夢瀟湘的情懷詩韻,從遠古就已飄蕩縈回:屈原的《九

歌》、《天問》對神訴諸人的情感,對天質(zhì)以人的理性。宋玉的《高唐賦序》言神女云來雨去幽會楚王,人神交歡的神話,都是楚漢之風的浪漫所在。在這幅帛畫中,我們能領略到的不是鬼怪的獰厲、不是神圣的莊嚴,也不是歸去的悲衰和送行的肅穆,而是現(xiàn)實生活充實飽滿,未來玉宇仙境的自由超脫,觀樂多采。與古希臘人神相通比較,此時中國人認為:人神只是生命某階段的一種形態(tài),他們的本質(zhì)可以是一體化的。這比起源于希臘文明的基督教認為升天之人亦是上帝的奴仆的概念,又有多少人本主義的積極之處?此時在中國人的精神生活中,在重視現(xiàn)實的基礎上“視死如生”,比較古埃及的輕生重死。古印度的視生如死的傳統(tǒng)哲學、宗教概念,又有多少于社會發(fā)展有益的積極之處?從這幅不脫離現(xiàn)實的浪漫之作深層,我們可以感受到中國人在現(xiàn)實主義與浪漫主義,務實與理想的全面、健康的精神鑄就方面所具有的深遠意義。

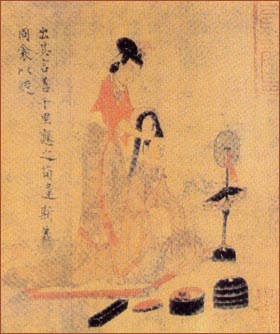

六 《女史箴圖》 《洛神賦圖卷》 顧愷之 (東晉)

女史箴圖(局部){東晉} 顧愷之

隨著神主宰萬物時代的過去,人自身地位的提高,作為繪畫題材中的人物也躍升為主體。東晉人物畫家顧愷之為歷代畫家所極力推崇。他的代表作品《女史箴圖》、《洛神賦圖卷》作為“最早的人物畫”典范,不僅是以人為創(chuàng)作主題,描繪了人的形象,更在于他重視寫實和表現(xiàn)事物的內(nèi)在精神,在我國繪畫史上第一個提出“以形寫神”的主張。與其理論相輔相成的是他在藝術(shù)實踐中,以現(xiàn)實和超脫的

兩種狀態(tài),介入政治生活和精神生活。一方面用作品宣揚封建思想觀念,助人倫,興教化;另一方面在作品中注入人的情感,描繪、贊美人性。這正是人物題材繪畫之所以成熟的所在。顧愷之出身官僚貴族,做過東晉幾個官僚的幕僚,晚年作了“散騎常侍”,是帝王身邊的閑散高官。他的這種出身、經(jīng)歷、社會處境,使他容易以比較舒張的心理,了解和看待上流社會的生活,形成有豐厚文化做基礎的理論飛躍,并主動切入某一政治領域,表現(xiàn)這一層次人物的精神生活。

留傳至今的《女史箴圖》是后人的摹本。其內(nèi)容是根據(jù)西晉張華的《女史箴》一文所畫的插圖性長卷。內(nèi)容是宣揚封建“女德”,宣揚對男主尚忠,對鬼神尚敬一類道德規(guī)范。作者根據(jù)他所熟悉的貴族婦女生活進行描繪,在某種程度上反映了當時社會現(xiàn)實。從繪畫技巧上看,《女史箴圖》能比較準確地表現(xiàn)各種人物的身份特征。如舍身擋熊的馮媛,在轉(zhuǎn)身驚逃的持戈衛(wèi)士的反襯下,傲然不懼,掩護被猛

獸攻擊的漢元帝,顯示一種非常的勇氣與無畏情狀。在“修容飾性”一節(jié)中,描繪對鏡梳妝的姬妾,其嬌柔矜持的神情顯示當時貴族女子的典型作派。長卷中的每一個畫面情節(jié),都有一段文字,點出其思想主題。

洛神賦圖(局部){東晉} 顧愷之

顧愷之的另一幅《洛神賦圖卷》,是一幅以前朝才子曹植所作的《洛神賦》而創(chuàng)作的繪畫長卷。畫中有山石流水、花草樹木、人神眾生,有多情的建安才子曹植,有翩若驚鴻,宛若游龍,美貌絕世,紈扇回眸的“洛神”甄氏。更有那氣勢非凡,載曹、甄情人雙雙作浩淼神游的六龍云車。畫面把現(xiàn)實與渺渺仙境融為一體。這里的“神”是美與理想的化身,是可愛、可求的情人。把人、神根據(jù)自己的需要,進行藝術(shù)的塑造,正是早一些時候,也就是漢──三國前后,哲學、歷史、藝術(shù)方面所顯示的特點。人物畫在這個階段的尾聲中成熟,是有其必然性的。

就其技術(shù)方面,顧愷之的人物畫筆法有如“春蠶吐絲”、“細密精致”,具有長短疏密的變化,可以看出它與西漢帛畫的繼承關(guān)系和新的進步。從作者的政治取向、生活態(tài)度和創(chuàng)作選題上看,儒學的影響是主要的。《女史箴圖》反映出作者以孔孟思想為基礎,對封建秩序和道德規(guī)范的理解,以及“入世”、“濟世”的生活和創(chuàng)作的態(tài)度。而從《洛神賦卷》中,又看到藝術(shù)家從審美的角度,形象地介入人的感情生活,并給與富有詩意的贊美。莊子對鬼神的態(tài)度是“六合之外,存而不論”。孔夫子則是“敬鬼神而遠之”。它反映了儒家在這類問題上的瀟灑。而顧愷之通過畫作,把這種瀟灑作了進一步的演繹。不論罷,既論也罷,把人性中美好的東西升華、神化。而神化的東西又不脫離人的歸屬,在“神性”中觀照人性,在“神性”中觀照自我,在“神性”中展示更具本質(zhì)意義的真、善、美。

下一頁

|