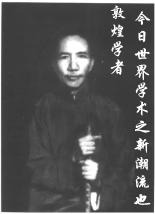

陳寅恪 陳寅恪

(《歷史語言研究集刊》1930年第1本)

一時代之學術,必有其新材料與新問題。取用此材料,以研求問題,則為此時代學術之新潮流。冶學之士,得預于此潮流著,謂之預流(借用佛教初果之名)。其未得預者,謂之未入流。此古今學術史之通義,非彼閉門造車之徒,所能同喻者也。

敦煌學者,今日世界學術之新潮流也。自發見以來,二十余年間,東起日本,西迄法英,諸國學人,各就其治學范圍,先后咸有所貢獻。吾國學者,其選述得列于世界敦煌學著作之林者,僅三數人而已。夫敦煌在吾國境內,所出經典,又以中文為多,吾國敦煌學著作,較之他國轉獨少者,固因國人治學,罕具通識,然亦未始非以敦煌所出經典,涵括至廣,散佚至眾,迄無詳備之目錄,不易檢核其內容,學者縱欲有所致力,而憑籍未由也。新會陳援庵先生垣,往歲嘗取敦煌所出摩尼教經,以考證宗教史。其書精博,世皆讀而知之矣。今復應中央研究院歷史語言研究所之請,就北平圖書館所藏敦煌寫本八千余軸,分別部居。稽覈同異,編為目錄,號曰敦煌劫余錄。誠治敦煌學者,不可缺之工具也。書既成,命寅恪序之。或曰,敦煌者,吾國學術之傷心史也。其發見之佳品,不流入于異國,即秘藏于私家。茲國有之八千余軸,蓋當時垂棄之剩余,精華已去,糟粕空存,則此殘篇故紙,未必實有系于學術之輕重者在。今日之編斯錄也,不過聊以寄其憤慨之思耳!是說也,寅恪有以知其不然,請舉數例以明之。摩尼教經之外,如八婆羅夷經所載吐蕃乞里提足贊普之詔書,姓氏錄所載貞觀時諸郡著勝等,有關于唐代史事者也。佛說禪門經,馬鳴菩薩圓明論等,有關于佛教教義者也。佛本行集經演義,維摩詰經菩薩品演義,八相成道變,地獄變等,有關于小說文學史者也。佛說孝順子修行成佛經,首羅比丘見月光童子經等,有關于佛教故事者也。維摩詰經頌,唐睿宗玄宗贊文等,有關于唐代詩歌之佚文者也。其他如佛說諸經雜緣喻田由記中彌勒之對音,可與中亞發見之古文互證。六朝舊譯之原名,藉此推知。破昏怠法所引龍樹論,不見于日本石山寺寫本龍樹五明論中,當是舊譯別本之佚文。唐蕃翻經大德法成辛酉年(當是唐武宗會昌元年)出麥與人抄錄經典,及周廣順八年道宗往西天取經,諸紙背題記等,皆有關于學術之考證者也。但此僅就寅恪所曾讀者而言,共為數尚不及全部寫本百分之一,而世所未見之奇書佚籍已若是之眾,倘綜合并世所存敦煌寫本,取質量二者相與互較,而平均通計之,則吾國有之八千余軸,比于異國及私家之所藏,又何多讓焉。今后斯錄既出,國人獲茲憑籍,宜益能取用材料以研求問題,勉作敦煌學之預流。庶幾內可以不負此歷劫僅存之國寶,外有以襄進世界之學術于將來,斯則寅恪受命綴詞所不勝大愿者也。 |