蔣培友

第三章 徐浩楷書定位

第一節(jié) 盛唐至宋初徐浩和顏真卿楷書的接受比較

徐浩生于八世紀(jì)初,卒于八世紀(jì)晚期,享年八十歲,幾乎經(jīng)歷整個(gè)八世紀(jì)。而八世紀(jì)是唐代由盛及衰的轉(zhuǎn)折時(shí)期。就書法史而言,在這個(gè)世紀(jì)中,唐代楷書走向了頂峰。在唐代楷書走向巔峰的過程中,徐浩和顏真卿是兩個(gè)關(guān)鍵的人物,他們?cè)诳瑫系奶剿骷捌涑删停菫榘耸兰o(jì)楷書的標(biāo)志。要準(zhǔn)確定位徐浩楷書的歷史地位,將徐浩和顏真卿楷書在盛唐至宋初的接受作對(duì)比考察,應(yīng)該是十分必要的。

一、徐浩和顏真卿存世和著錄作品接受對(duì)比

根據(jù)歷代著錄和存世作品著述,徐浩和顏真卿兩人作品情況如下表:①

| 安史之亂前 | 安史之亂后 | 不記年月 | 偽托或誤記 | |

| 徐浩 | 33(楷書14) | 22(楷書10) | 12(楷書3) | 2 |

| 顏真卿 | 15(楷書9) | 120(楷書66) | 26(楷書5) | 21 |

從統(tǒng)計(jì)表可以看出,安史之亂前,書體可考的作品中,徐浩的楷書作品14件,占到其該時(shí)期書作總數(shù)33件的近二分之一,隸書、篆書(篆額)和行書共占二分之一。安史之亂后,確知的楷書作品10件,亦近著錄作品總數(shù)22件的二分之一;該時(shí)期作品總數(shù)與其前期比,變化不大。據(jù)此考察,徐浩的書法在安史之亂前已被廣泛的接受了。

與此對(duì)應(yīng)的是,在著錄作品中,安史之亂前,顏真卿僅有15件,作品總數(shù)不足徐浩該時(shí)期作品的一半,其中楷書9件,亦僅夠徐浩該時(shí)期楷書作品的一半稍強(qiáng);然而,安史之亂后,顏真卿的作品驟增至120件,僅楷書作品就有66件之多。顏真卿在安史之亂前的15件作品與著錄作品總數(shù)161件或者后期的120件相比,都顯得微不足道。由此可以看出,顏真卿的書法被接受主要是在安史之亂之后。沃興華先生在《敦煌書法藝術(shù)》中論及敦煌遺書《高適詩(shī)集》中《奉寄平原太守》對(duì)顏真卿書法研究的意義時(shí)也認(rèn)為:

高適此詩(shī)對(duì)此(安史之亂中顏真卿的卓著功勛――筆者注),僅僅描寫了顏真卿‘駟馬出東關(guān)’的赴任以及剛上任時(shí)的政績(jī),說明此詩(shī)寫于安史之亂發(fā)生之前,即753至755年之間。唐代很重視書法,詩(shī)文酬答中,凡著名書法家,往往要論及他的字。顏真卿已寫了《多寶塔》等作品,而高適這首長(zhǎng)詩(shī)及長(zhǎng)題對(duì)此卻只字不提,只能說明當(dāng)時(shí)顏真卿的書法聲譽(yù)并不高,而且顏真卿本人也不重視書法。他的千秋事業(yè)是立德、立功、立言‘三不朽’。在朝廷仗義直言‘耿介出憲司,慨然見群公’,在地方上懲治豪紳,安撫逃亡流民,公務(wù)之余,與知己詩(shī)賦酬答,沒有把更多的心思放在書法上。[1]

歷代書法史史料多有顏真卿向張旭請(qǐng)教筆法,并得張旭密傳的記載。張旭生平看,顏真卿向張旭請(qǐng)教書法的事,應(yīng)在“安史之亂”前。這說明,“安史之亂”前的顏真卿不是不重視書法,而是相對(duì)他的政治抱負(fù)而言,書法只是“馀事”罷了。沃先生認(rèn)為此時(shí)的顏真卿不重視書法,似乎與史實(shí)不符,但是他認(rèn)為高適詩(shī)不提顏真卿書法,說明顏真卿書法聲譽(yù)不高的看法應(yīng)該是較有見地的。

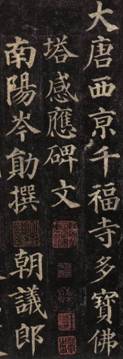

還有些細(xì)節(jié)。當(dāng)我們回頭考察徐浩和顏真卿的作品時(shí)我們發(fā)現(xiàn):記徐浩題額的作品有9件,自書正文并題額的5件,為他人書碑石題額的4件,另有書寫敕書1件;顏真卿題額共4件,自題安史之亂稍前的天寶十三年立石的《東方朔畫像贊》及《畫贊碑陰》篆、隸題額各一,題寫他人書碑,除乾元年間1件外,有不記年月(疑為貞元年間)1件。徐浩和顏真卿共同合作完成的碑刻作品僅有二件,一是天寶十一年(752年)的《多寶塔碑》,另一件為著錄首見于《金石錄目》第一五七二的立于建中二年(781年)的《明州刺史王密德政碑請(qǐng)立敕書》(簡(jiǎn)稱《王密碑》)。《多寶塔碑》,參勛撰,顏真卿楷書正文,徐浩隸書題寫碑額,史華鐫;《王密碑》李舟撰,顏真卿楷書,李陽冰篆額,徐浩楷書敕書。這似乎也傳達(dá)出了一個(gè)信息,在安史之亂前,徐浩在政治和書法上都擁有比顏真卿更高的地位。

另外,徐浩所書碑志多為別人請(qǐng)托之作,而顏真卿的作品多為其親人所書,這也反映了兩者在當(dāng)時(shí)的接受狀況。

安史之亂后,顏真卿政治地位日顯,書風(fēng)亦趨成熟。其忠義名節(jié),為人景仰,其書法中傳達(dá)出的寬博正大的氣象及其利于致用的親和力,得到廣泛的認(rèn)可,因此,盛唐末自中唐時(shí)期,請(qǐng)其書碑作志者日廣,其書作遍傳中原,并為人所重,故今世見之甚多。

二、與徐浩和顏真卿有關(guān)的品評(píng)反映出的接受狀況

與徐浩同時(shí)代或稍后的書法家或書法理論家對(duì)徐浩書法的評(píng)介和品評(píng),自今仍然可以見到,它們可以作為研究當(dāng)時(shí)書法界對(duì)徐浩的接受狀況的考察依據(jù)。

在盛唐以行書知名的李邕(678-747)就稱:“徐季海書若青云之高,無梯可上;幽谷之深無徑可尋。開元以來無比者。”②從引言來看,李邕對(duì)徐浩的評(píng)價(jià)不無拔高之嫌。李邕和張庭珪親善,張庭珪系徐浩外祖。評(píng)友人之后,言語溢美,實(shí)屬正常。然而,從李邕的生卒年月可以看出,李邕稱贊徐浩的話,最晚應(yīng)在747年。在此期間,徐浩書法漸趨成熟,已有撰并正書《一證禪師真贊》、正書《陶公碑》、《陳尚仙墓志》、隸書《嵩陽觀記》篆額梁升卿隸書李邕撰《李希倩碑》、篆額史惟則隸書王利器撰《舞陽侯祠堂碑》、正書《李造碑》、行書李邕撰《徐惲碑》等名作存世。另外,時(shí)人蔡希綜《法書論》也評(píng):“父子兄弟相繼其能者,東漢崔瑗及寔,……東海徐嶠之及子浩,蘭陵蕭誠(chéng)及弟諒,如是數(shù)公等,并遭盛明之世,得從容于筆硯。始其學(xué)也,則師資一同,及爾成功,乃菁華各擅……”[2]所以,將李邕的評(píng)價(jià)僅僅視為奉承之辭實(shí)有不妥,一定程度而言,李邕的評(píng)價(jià)反映出了徐浩書法在當(dāng)時(shí)的成就和影響。

在徐浩書法成熟的晚年,書法理論家竇臮、竇蒙兄弟在《述書賦并注》中評(píng)徐浩書法:“廣平之子,令范之首。婭姹鐘門,逶迤王后。”[3]他們的評(píng)價(jià)將徐浩提升到“婭姹鐘門,逶迤王后”的地位,從書法史發(fā)展的角度客觀而言,這個(gè)評(píng)價(jià),確實(shí)有些過高。回視竇氏兄弟的生平,我們知道,他二人皆受徐浩舉薦,入集賢殿,徐浩于他們有知遇之恩,因此,他們對(duì)徐浩的評(píng)價(jià)難免摻和一定的個(gè)人感情,評(píng)價(jià)不那么客觀,但是從徐浩成熟期的作品來看,將徐浩定位為盛、中唐最杰出的書家群體中的一位優(yōu)秀書家,也應(yīng)是沒多大問題的。竇氏兄弟的評(píng)價(jià)至少也反映出,中唐時(shí)期書法家和書法理論家對(duì)徐浩書法評(píng)價(jià)較高的接受事實(shí)。

晚唐的司空?qǐng)D(837-908)在見到徐浩真跡《四十二幅屏》后記述:“先大夫退居中條,李忻州戎輟所寶徐公浩真跡一屏以為貺。凡四十二幅,所題多《文選》五言詩(shī),其‘朔風(fēng)動(dòng)秋草,邊馬有歸心’十?dāng)?shù)字,或草或隸,尤為精絕。” [4]從這一記述中我們可以了解到,到九世紀(jì)中后期的晚唐,徐浩的書作仍為人寶愛,時(shí)人對(duì)其書法的評(píng)價(jià)仍然很高。

從現(xiàn)有的文獻(xiàn)來看,晚唐呂總在《續(xù)書評(píng)》中對(duì)徐浩的評(píng)價(jià)有了些改變:“徐浩真行固多精熟,無有意趣。”[5]呂總的的看法是很有見地的,他看到了徐浩書法精熟的優(yōu)點(diǎn),也指明了其乏意趣的不足。與此相應(yīng)的是,從晚唐呂總開始,書法理論家開始給顏真卿以更多關(guān)注,對(duì)其的評(píng)價(jià)也逐漸提高。呂總評(píng)顏真卿:“真卿真行書,鋒絕劍摧,驚飛逸勢(shì)。”[6]《唐人書評(píng)》則說:“魯國(guó)書如荊卿按劍,樊噲擁盾,金剛嗔目,力士揮拳。” [7]釋亞棲《論書》:“凡書通即變……永禪師、褚遂良、顏真卿、李邕、虞世南等,并得書中法,后皆自變其體,以傳后世,俱得垂名。”[8]這些評(píng)論的共同點(diǎn)是,強(qiáng)調(diào)楷書和行書的力度和字勢(shì),以及對(duì)變的追求,對(duì)法度卻僅輕描淡寫,或者是置之一旁,不加評(píng)陟。晚唐書論的這些特點(diǎn),是有其時(shí)代審美原因的。唐書尚法,到徐浩、顏真卿時(shí)代業(yè)已達(dá)到高峰,到晚唐,楷書法度漸趨完備,甚至達(dá)到精熟的程度。思想層面,禪宗興盛,儒學(xué)式微,知識(shí)界的指導(dǎo)思想已不再如務(wù)實(shí)的中唐時(shí)期那樣,強(qiáng)調(diào)儒學(xué)的致用,禪宗意識(shí)逐漸滲透進(jìn)知識(shí)階層的思想。該時(shí)期的書論,開始向追求意趣和禪味方向轉(zhuǎn)換,成為“宋書尚意”的先聲。③這樣看來,晚唐書法理論家對(duì)徐浩和顏真卿的書法接受層面有所改變,對(duì)二者接受態(tài)度有所轉(zhuǎn)變,就是十分自然的了。李煜(937-978)對(duì)顏、徐的評(píng)價(jià),最能代表晚唐及五代對(duì)中唐楷書法度的態(tài)度。他評(píng)徐浩:“徐浩得右軍之肉而失于俗。” [9]他評(píng)顏真卿:“真卿得右軍之筋而失于粗魯。”[10]又說:“顏書有楷法而無佳處,正如叉手并腳田舍漢。”[11]對(duì)李煜而言,顏、徐對(duì)中唐法度的貢獻(xiàn)已不重要,因?yàn)椋陚洳⒅饾u森嚴(yán)的楷書法度對(duì)晚唐及其以后的書家而言已成枷鎖,意趣成了他們追求的新的目標(biāo),致用的楷法當(dāng)然會(huì)被譏為“俗”和“粗魯”。在李煜那里,徐浩和顏真卿都一樣,俗書而已!

宋代始,歐陽修(1007-1072)從魯公忠義的人品出發(fā),稱顏真卿:“魯公忠義之節(jié),明若日月,而堅(jiān)若金石,自可以光后世傳無窮,不待其書然后不朽。” [12]又云:“斯人忠義出于天性,故其字畫剛勁獨(dú)立,不襲前跡,挺然奇?zhèn)ィ兴破錇槿恕!?a href="#_edn13" name="_ednref13">[13]這就為宋人對(duì)顏真卿書法的接受設(shè)定了基調(diào)。其后,蘇軾(1037-1101)從其師,稱顏真卿:“魯公書雄秀獨(dú)出,一變古法,如杜子美詩(shī),格力天縱,奄有漢魏晉宋以來風(fēng)流,后之作者殆難復(fù)措手。”[14]東坡在《書吳道子畫后》還更進(jìn)一步說:“智永創(chuàng)物,能者述焉,非一人而成也。君子之于學(xué),百工之于技,自三代歷漢至唐而備矣。故詩(shī)至于杜子美,文至于韓退之,書至于顏魯公,畫至于吳道子,而古今之變,天下之能事畢矣。”[15]這就將顏真卿的書法推到頂峰。其后亦有如米芾等人的非議,但是,這些基于“尚意書風(fēng)”等語境的言辭,雖然各依其據(jù),言之成理,自成一說,但是宋賢歐陽修和蘇軾話語的權(quán)威和先入為主,以及楷書適用性減弱,人們跟重視有個(gè)性、藝術(shù)性更明顯的楷書體勢(shì)的審美要求,都使顏真卿楷書在唐代書法史上的地位逐漸穩(wěn)固,要?jiǎng)訐u這種業(yè)已穩(wěn)定的地位,當(dāng)然是不容易甚至是不太可能的,米芾等人的非議并不能改變“公理”,不能根本上影響宋以后人們對(duì)顏體楷書的接受態(tài)度。

至于徐浩,到宋代,亦偶得佳評(píng)。蘇軾在題為《墨妙亭詩(shī)》中贊:“徐家父子亦秀絕,字外出力中藏棱。”黃庭堅(jiān)(1045-1105)說:“如季海筆少令韻勝,則與稚恭并驅(qū)爭(zhēng)先可也,季海長(zhǎng)處,正是用筆勁正而心圓。若論工不論韻,則王著優(yōu)于季海,季海不下子敬;若論韻勝,則右軍大令之門,誰不服膺……季海暮年更擺落王氏規(guī)模,自成一家。”[16]

米芾(1051-1107)同樣以宋人尚韻的立場(chǎng),說徐浩書法:“唐官告在世為褚、陸、徐嶠之體,殊有不俗者。開元以來,緣明皇字體肥俗,始有徐浩,以合時(shí)君所好,經(jīng)生字亦自此肥。開元以前古氣,無復(fù)有矣。唐人以徐浩比僧虔,甚失當(dāng)。浩大小一倫,猶吏楷也。僧虔、蕭子云傳鍾法,與子敬無異,大小各有分,不一倫。徐浩為顏真卿辟客,書韻自張顛血脈來,教顏大字促令小,小字展令大,非古也。”[17]又評(píng):“晚年力過,更無氣骨,皆不如作郎官時(shí)《婺州碑》也,《董孝子》、《不空》皆晚年惡札,全無妍媚,此自有識(shí)者知之。” [18]米芾首開將徐浩書評(píng)為“吏楷”之風(fēng),否定徐浩楷書的藝術(shù)性,將徐浩楷書作品完全視同實(shí)用文書,這就是徐浩楷書接受的最低評(píng)價(jià)了。此后,徐浩楷書的成就被顏真卿所掩,不復(fù)有中唐佳評(píng)。

第二節(jié) 顏、徐風(fēng)格轉(zhuǎn)變與盛、中唐楷書的形成

一、天寶中:顏、徐書法早期風(fēng)格轉(zhuǎn)變

以往有關(guān)徐浩和顏真卿書法風(fēng)格的轉(zhuǎn)變(或分期),因缺乏早期作品作參考,有關(guān)他們?cè)缙跁L(fēng)的轉(zhuǎn)變期的研究大多為假想或推論,部分研究甚至直接忽略對(duì)其早期書法風(fēng)格轉(zhuǎn)變時(shí)間的探討。

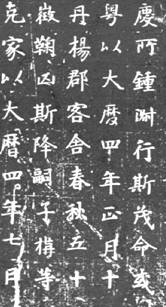

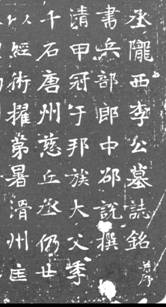

所幸,近年顏真卿和徐浩的作品間有現(xiàn)世。先是1997年河南偃師出土了顏真卿書寫的《郭虛己墓志》(749年,全稱《唐故工部尚書贈(zèng)太子太師郭公墓志銘》),這是顏真卿四十一歲的作品。接著2000年于西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜鎮(zhèn)同時(shí)出土徐浩書寫的兩方墓志《李峴妻獨(dú)孤峻墓志》和《李峴墓志》,它們分別是徐浩五十一歲和六十三歲的作品,隨后2003年春河南出土徐浩三十三歲寫的《陳尚仙墓志》,同年秋天,河南在出土顏真卿三十三歲書寫的墓志作品《王琳墓志》。此外顏真卿早期作品還有傳世的四十四歲書《多寶塔碑》。將這些代表兩人早期風(fēng)格的作品進(jìn)行對(duì)比研究,我們發(fā)現(xiàn)了一些新的現(xiàn)象。

首先對(duì)比徐浩早期作品《陳尚仙墓志》和成熟期作品《李峴妻獨(dú)孤峻墓志》和《李峴墓志》,考察徐浩楷書風(fēng)格變化的線索。

本文第二章有關(guān)徐浩新見楷書作品的研究中,已對(duì)上述三作品進(jìn)行了詳細(xì)介紹,此處不在贅述。同樣對(duì)這三件作品的特點(diǎn)也已作過分析,為了便于與顏真卿的書法進(jìn)行對(duì)比研究,此處再次對(duì)其作簡(jiǎn)單陳述。就結(jié)體而言,《李峴妻獨(dú)孤峻墓志》和《李峴墓志》已沒有了二王的影子,不再像探索期的作品《陳尚仙墓志》那樣,對(duì)二王頂禮膜拜、亦步亦趨了。結(jié)字則已出現(xiàn)明顯的橫輕豎重的特點(diǎn),顯得更加平正。用筆中,起筆和收筆極為強(qiáng)調(diào)提按,行筆果斷勁健。后期這兩件作品書寫時(shí)間前后相距十三年,但是,用筆、結(jié)體、章法和整體氣韻,幾乎都無太明顯的差別。也就是說,徐浩該時(shí)期書法的風(fēng)格已較為穩(wěn)定,他們應(yīng)該是徐浩書法成熟期的杰出代表。因此,徐浩較為定型的中后期作品,就應(yīng)該是這兩件墓志的氣象:沉著勁健、逸韻綿遠(yuǎn)。與徐浩早期作品《陳尚仙墓志》比較而言,成熟期作品《李峴妻獨(dú)孤峻墓志》和《李峴墓志》,用筆沉著勁健,結(jié)體平正,既脫去初唐書法常有的瘦硬生澀,又逸韻潛藏。

再將顏真卿的早期作品《王琳墓志》與《郭虛己墓志》和《多寶塔碑》作對(duì)比分析。

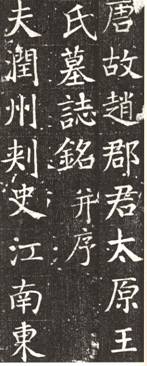

《王琳墓志》,全稱《唐故趙郡君太原王氏墓志銘》,墓志高90厘米,寬90.5厘米,文三十二行,滿行三十二字,有淺界格。顏真卿書于玄宗開元廿九年辛巳(741年),是時(shí)顏真卿三十三歲。該志石2003年秋,于河南洛陽龍門鎮(zhèn)張溝村出土。

《王琳墓志》的出土,為顏真卿早期書法的取法的研究提供了十分重要的實(shí)物史料,通過對(duì)其進(jìn)行深入的研究,我們可以獲取到與顏真卿早期楷書取法以及當(dāng)時(shí)楷書風(fēng)氣等相關(guān)的極為珍貴的信息。該作品結(jié)體平正端方,大小一任自然,整體瘦勁清逸;行筆提按不甚分明,一畫之內(nèi)粗細(xì)變化并不明顯;橫折相接的轉(zhuǎn)折處以圓轉(zhuǎn)為主;豎畫已較為豎直,不像初唐那樣向右下傾斜取勢(shì),這與張旭楷書的某些特征很是相合,但是,平行的兩豎畫仍然采取右邊豎畫中段略向左凸出,顯出勁挺的弧度,構(gòu)成左右相背的結(jié)構(gòu)形式,這是初唐楷書,尤其是褚遂良楷書結(jié)體的典型特點(diǎn)。與初唐楷書對(duì)比,該志石的書法風(fēng)格與初唐風(fēng)格也相呼應(yīng)。該作品的結(jié)體和用筆,尤其是用筆的起收,與初唐褚遂良的旨趣相投,因此,褚遂良風(fēng)格的楷書對(duì)顏真卿早期楷書是有極大影響的。另外,與張旭同期楷書書作《郎官石記》(741年)和《嚴(yán)仁墓志》(742年)對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn),顏真卿與張旭該時(shí)期楷書風(fēng)格極為相近。因此,史稱顏真卿曾取法張旭,應(yīng)該是可信的。④還有,顏真卿該作品與徐浩的早期楷書墓志《陳尚仙墓志》也十分類似。這也表明,在徐浩和顏真卿已開始在書壇展露頭腳的盛唐開元、天寶之交,他們的楷書仍然有著濃重的初唐韻致。也就是說,此時(shí)他們明顯的個(gè)人風(fēng)格并沒有形成,他們的楷書風(fēng)格還是時(shí)風(fēng)的反映。

《郭虛己墓志》和《多寶塔碑》書寫的時(shí)間相差不大,前者書于749年,比后者早三年。從作品來看,兩者風(fēng)格可以說無甚區(qū)別,每個(gè)字在結(jié)體上似乎真正在用“小促令大,大蹙令小”[19]的結(jié)體原則作指導(dǎo),盡量均勻地占據(jù)界格,重心平穩(wěn);因字有充滿界格的趨勢(shì),所以字距和行距都被壓縮,整體章法,茂密穩(wěn)健,但也稍顯板滯,有布算子之嫌;用筆已有明顯的提按,轉(zhuǎn)折處也已放棄早期的圓轉(zhuǎn)而采取方折,包圍結(jié)構(gòu)已形成明顯的外拓弧形結(jié)構(gòu),這樣的用筆和結(jié)體,脫去了秀潤(rùn)和柔美,顯得勁挺方正。結(jié)合上文對(duì)《王琳墓志》的分析,這兩件作品的這些特點(diǎn)與《王琳墓志》的區(qū)別是明顯的。聯(lián)系其后作品,《郭虛己墓志》和《多寶塔碑》的整體特點(diǎn)與顏真卿后期作品的傳承關(guān)系就十分清楚了。

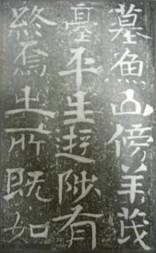

圖11 《王琳墓志》(741年)

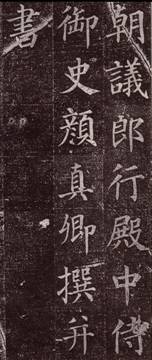

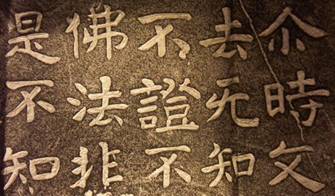

圖12 《郭虛己墓志》(749年)

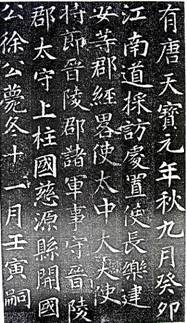

圖13 《多寶塔碑》(752年)

書于天寶十三載(754年)的《東方朔畫像贊》、乾元元年(758年)的《謁金天王祠題記》、廣德二年(764年)的《郭敬之廟碑》等,橫畫更粗實(shí),使結(jié)體顯得更厚重;大歷二年(767年)的《扶風(fēng)夫子廟殘碑》只是筆畫稍細(xì),字距和行距拉開,顯得清勁,總體風(fēng)格與前述諸作無多大區(qū)別;其后期作品《麻姑山仙壇記》(771年)、《八關(guān)齋會(huì)報(bào)德記》(772年)、《顏勤禮碑》(779年)、《顏氏家廟碑》(780年)等在加強(qiáng)厚重的基礎(chǔ)上,減少粘連,打散了中宮,作品整體厚重寬博。因此,可以說,顏真卿楷書的第一次也是對(duì)其整體風(fēng)格影響較大的一次變法應(yīng)該在書寫《王琳墓志》和《郭虛己墓志》之間的幾年中出現(xiàn),也就是說,顏體風(fēng)格的轉(zhuǎn)變應(yīng)該在書寫《郭虛己墓志》的唐玄宗天寶八載(749年)之前就已開始。

從上面的分析看來,至少在唐玄宗天寶九年(750年),顏、徐二人的風(fēng)格就已開始轉(zhuǎn)變——逐漸形成與初唐風(fēng)氣相區(qū)別的楷書風(fēng)格。

二、際遇與趣好:顏、徐書法分野

顏、徐楷書風(fēng)格在此后開始轉(zhuǎn)變,進(jìn)而形成區(qū)別于前代而與唐代時(shí)代風(fēng)氣相呼應(yīng)的楷書風(fēng)格的原因是多方面的。總體來說,他們生活時(shí)代崇尚肥厚的審美風(fēng)氣當(dāng)然是影響他們書法風(fēng)格形成的最重要的原因。但具體而言,他們書風(fēng)轉(zhuǎn)變主要是以下三方面因素共同作用的結(jié)果:首先,當(dāng)時(shí)的主流書風(fēng)仍然以褚薛為指歸。顏、徐二人早期個(gè)人風(fēng)格不太突出,作品風(fēng)格趨同,正反映出了這樣的時(shí)代風(fēng)氣特征。其次,李邕在繼承《懷仁集王羲之圣教序》的基礎(chǔ)上,形成了一種有別于晉代追求清逸幽遠(yuǎn)韻致的雄強(qiáng)行書風(fēng)格,或者說李邕在《懷仁集王羲之圣教序》的基礎(chǔ)上更進(jìn)一層,促使唐代行書進(jìn)一步楷化。李邕行楷書法的勁健氣象必定給他以后的楷書書家很大的啟示。另外,一時(shí)興盛的研習(xí)隸書的風(fēng)氣,對(duì)楷書的結(jié)體和用筆也產(chǎn)生了一定的影響。當(dāng)時(shí),善隸書者也大多皆善楷書,同樣,長(zhǎng)于楷書者,在此風(fēng)氣下也旁及隸書的研習(xí),這樣一來,楷書和隸書在用筆、結(jié)體甚至整體章法上相互影響自是不可避免。通常人們只看到了唐代楷書筆法對(duì)當(dāng)時(shí)隸書的影響,并沒注意到隸書盛行,其用筆和結(jié)體必然會(huì)對(duì)楷書風(fēng)格的變化產(chǎn)生某種程度的影響的另一事實(shí)。

但是,由于二者生活際遇、審美趣味等不同,顏、徐的取法和變法的緣由以及他們所取得的成就也有所不同。

徐浩是為宮廷書家的代表,對(duì)初唐楷書的韻致進(jìn)行繼承和革新,為盛、中唐楷書開拓了勁健肥厚的風(fēng)氣。

徐浩十五歲眀經(jīng)及第,弱冠作魯山主簿,自二十六歲得張說的賞識(shí)薦為集賢殿校理始,斷續(xù)在集賢殿和翰林院任職二十余年。《舊唐書》記載:“肅宗即位,召拜中書舍人,時(shí)天下事殷,詔令多出于浩。”又說:“玄宗傳位誥冊(cè),皆浩為之,參兩宮文翰,寵遇罕與為比。”[20]這說明了徐浩的書法在廟堂中是深受歡迎且影響較大的。從徐浩大量的碑志作品可以看出,徐浩書法在民間也盛行一時(shí)。那么,在當(dāng)時(shí)徐浩楷書的影響能遍及朝野的原因何在呢?面對(duì)徐浩早期的作品,我們可以略曉一二。徐浩早期作品既吸取了王羲之韻致又除卻了初唐的瘦硬,這樣的書法風(fēng)格適合當(dāng)時(shí)既追求勁挺又求秀潤(rùn)的風(fēng)氣。那么,徐浩這種風(fēng)格形成的原因又是什么呢?徐浩在集賢殿,曾負(fù)責(zé)名帖的收訪和整理,這給他習(xí)書帶來了很大的方便:他可以見到一般人難得一見的精品,尤其是王字真跡。但是也正因?yàn)樾旌频囊曇爸饕杏诖耍又诩t殿和翰林院工作的性質(zhì)很大程度講是為御用書家,時(shí)皇的喜好對(duì)其書法風(fēng)格的選擇也會(huì)產(chǎn)生直接的影響,此外,他生活的范圍除長(zhǎng)安以外,大多在南方,當(dāng)時(shí)南方書法的主體風(fēng)格應(yīng)該也和二王秀雅相應(yīng),所以徐浩雖然也能根據(jù)時(shí)代審美風(fēng)氣的轉(zhuǎn)變對(duì)自己風(fēng)格作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,拓展了初唐楷書的發(fā)展范圍,但是他終究沒能跳出王字的圈子,沒能像顏真卿那樣走得更遠(yuǎn)。

顏真卿走的是另一條路,他將雅俗融會(huì),完成了唐代楷書的雅俗轉(zhuǎn)換。

對(duì)顏真卿楷書風(fēng)格形成影響最大的是其較早成熟的行書結(jié)體原則。

從顏真卿乾元元年(758年)所作的《祭侄文稿》和《祭伯父稿》可以看出,顏真卿后期楷書中寬博的結(jié)體形態(tài),在這兩件作品中已很常見,且十分突出。而顏真卿行書的形成,應(yīng)該主要是受到當(dāng)時(shí)日常書寫的影響,也就是說,顏真卿的行書主要取法民間,只是對(duì)書法有精深修養(yǎng)的他,有意結(jié)合歷代精英書法家的創(chuàng)造,將其雅化,提升而已。可以說顏真卿的行書是對(duì)唐代行書楷化的逆轉(zhuǎn),因此,對(duì)徐浩和顏真卿楷書多有批評(píng)的米芾,也對(duì)他的行書稱贊有加。沃興華先生研究發(fā)現(xiàn),顏真卿后期楷書的形成是經(jīng)過三個(gè)時(shí)期雅俗的嘗試而定型的。[21]在這些過程中,顏真卿的行書結(jié)體原則應(yīng)該起到了主要的作用。

顏真卿楷書變法亦與北方書法風(fēng)氣有關(guān)。

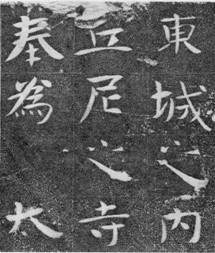

圖14 《河清三年造像》(564年)

圖15 《曹子建碑》(593年)

顏真卿是進(jìn)士出生,其早期的書法主要應(yīng)該還是為登仕服務(wù)的,因此他取法當(dāng)時(shí)廟堂流行的楷書風(fēng)格,這應(yīng)該是自然的。但是,顏真卿登仕以后,多數(shù)時(shí)間都為外官,主要生活在北方的山東、山西和甘肅一帶,即南北朝時(shí)期的北齊和北周的區(qū)域。考察該地區(qū)南北朝和隋代的石刻書法我們可以發(fā)現(xiàn),大量的作品如北齊《河清三年造像》(564年)、隋《曹子建碑》(593年)、《文殊般若經(jīng)碑》(無年月,疑出北齊或隋代⑤)等沒脫去隸意,有以隸法寫楷書的特點(diǎn),結(jié)體和用筆都正面示人、寬博大方并且肥厚可人,浸潤(rùn)在這種風(fēng)氣中的北方民間書法,應(yīng)該不會(huì)沒有它們的遺韻。雖然,顏真卿并不一定就能直接取法于這些作品,但是,在外為官時(shí),他經(jīng)常出入寺廟經(jīng)院,喜訪碑石,并且這地區(qū)的作品和當(dāng)時(shí)的隸書重興的審美風(fēng)尚在氣息上有某些相似性,這都使顏真卿向北方碑石和民間書法取法有了可能。一個(gè)時(shí)代和一定地域的書法風(fēng)氣自然會(huì)對(duì)生活其間的書家的風(fēng)格產(chǎn)生直接或間接的影響,因此,對(duì)書法極為關(guān)注的顏真卿受到這種風(fēng)氣影響并將這種風(fēng)格的書法加以整理從而形成他個(gè)人獨(dú)特而又與時(shí)風(fēng)相接的風(fēng)格的可能性應(yīng)該是很大的。

圖16 《文殊般若經(jīng)碑》(無年月,疑出北齊或隋代)

另外,顏真卿楷書的結(jié)體和用筆還與當(dāng)時(shí)興盛的篆、隸書風(fēng)氣相關(guān)。

玄宗時(shí)期,因玄宗的身體力行,在該時(shí)期興起了一股書寫隸書的風(fēng)氣,所以,在當(dāng)時(shí)的碑石中自然有大量的隸書作品。雖然唐代隸書在整個(gè)書法發(fā)展史中的地位并不太高,但是,唐代隸書結(jié)體的寬博和肥勁,正與北朝仍存隸意的楷書相似,因此當(dāng)時(shí)盛行的隸書風(fēng)氣對(duì)顏真卿楷書結(jié)體和用筆必定產(chǎn)生了十分重要的影響。而該時(shí)期的李陽冰(約生于721-722卒于785-787)擅長(zhǎng)篆書,顏真卿和他曾多次合作,顏真卿書寫的碑石常由李陽冰篆額,且顏氏一門,素有篆籀根基,因此,顏真卿楷書的用筆,受到篆書中鋒用筆的影響,應(yīng)該是可能的。

顏真卿書法用筆,主要使用中鋒的篆籀入楷、筆畫厚實(shí)的特點(diǎn),正是證明北方的隸味甚濃的楷書風(fēng)氣和當(dāng)時(shí)的篆、隸風(fēng)氣被顏真卿吸取并加以融會(huì)貫通,創(chuàng)造性地成就了顏體成熟期楷書的厚重博大,這也最終促使唐代楷書從魏晉風(fēng)格中解脫出來,形成了與唐代開放雄大的氣象相應(yīng)的楷書新風(fēng)格。

三、盛唐:初唐至中唐楷書風(fēng)格的過渡

從顏、徐二者的書風(fēng)的轉(zhuǎn)變時(shí)間上看,初唐到中唐楷書的轉(zhuǎn)變經(jīng)歷了一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)期,并且,真正代表唐代楷書氣象的書風(fēng)應(yīng)該在盛唐晚期到中唐才真正形成。

唐代雖然甚重書學(xué),但是書法確實(shí)僅被看作小技,如《顏氏家訓(xùn)》之諄諄告誡者“慎勿以書自命”,總體而言,唐代楷書主要是經(jīng)世致用的。初唐,虞歐的南北競(jìng)艷,廣大教化主褚遂良融南北于一體,唐代楷書初具形質(zhì)。直到顏真卿楷書的成熟,唐代楷書臻至妙境,顏體才真正體現(xiàn)出了唐代楷書的正大氣象,成為了唐代楷書的標(biāo)志。唐代楷書到柳公權(quán)才終于達(dá)到法度精嚴(yán),也正是到法度精嚴(yán)的晚唐,楷書進(jìn)入總結(jié)期,至此而后,楷書就與它發(fā)展的黃金時(shí)期漸行漸遠(yuǎn)。也就是說,唐代是楷書發(fā)展的高峰。

從書法風(fēng)格史角度來看,能體現(xiàn)唐代開放宏大風(fēng)氣的書法當(dāng)然是唐代的狂草和楷書。就狂草而言,張旭的狂草到盛唐就業(yè)已成熟而足以與時(shí)代風(fēng)氣相呼應(yīng);就楷書而言,盛唐楷書是否也能與盛唐風(fēng)氣相應(yīng)呢?通常人們把顏真卿的楷書看作唐代楷書的代表,因顏真卿主要生活在盛唐和中唐早期,所以,人們簡(jiǎn)單地認(rèn)為,楷書在盛唐時(shí)也已發(fā)展到足以和當(dāng)時(shí)風(fēng)氣相應(yīng)的水平了,其實(shí),這是一個(gè)誤會(huì)。

探討這個(gè)問題,得考察初唐到盛唐楷書的發(fā)展歷程以及盛唐楷書的總體風(fēng)格類型及其特點(diǎn)。

唐初楷書主要是南北朝和隋朝風(fēng)格的延續(xù)。在國(guó)家一統(tǒng)大的時(shí)代背景之下,李世民出于個(gè)人的喜好或者也基于政治的需要,獨(dú)尊王羲之,將王羲之推到了書圣的至尊地位,一時(shí)間,朝野皆稱學(xué)王,就連以北朝書法為根基的歐陽詢也稱得于王羲之。這樣一來南北書風(fēng)漸呈融合的趨勢(shì),但是,如上文所述,直到褚遂良的出現(xiàn),南北書風(fēng)才得以融合,形成與前代相區(qū)別的楷書風(fēng)格。那么,這種融合的風(fēng)格是什么樣的呢?朱關(guān)田先生認(rèn)為:“其實(shí),王字多是行草書,雖有小字楷書,已絕少僅見,中、大字則一無所見,這與當(dāng)時(shí)禁碑有關(guān)。歐、虞、褚所寫大半是中、大字,他們?nèi)页擞菔滥系男袝梢詺w納王字系統(tǒng)之外,共他歐、褚書,尤其楷書,或峻嚴(yán)方飭,或秀朗細(xì)挺,結(jié)法全從北朝來。即使虞世南楷書,平正和美,繼軌智永,也易方為長(zhǎng),已復(fù)非右軍本來面目。所以,褚氏一出,天下景從,魏晉流風(fēng),一掃殆盡,王字雖縝密流動(dòng),終遜其逸氣矣。”[22]朱關(guān)田先生認(rèn)為初唐楷書與王羲之的意趣是不一致的。單從結(jié)體的縱向取勢(shì)的特點(diǎn)看,褚遂良之后的初唐楷書與王字確實(shí)有所不同,但是,就氣象和韻致來看,雖不能說該時(shí)期的楷書有羲之逸韻,若稱其有南派的清逸應(yīng)該不會(huì)有多大問題。而褚書風(fēng)格被廣為傳習(xí),也就形成了當(dāng)時(shí)的一種相對(duì)統(tǒng)一的風(fēng)格,成為當(dāng)時(shí)楷書的主流風(fēng)格。唐太宗重排譜系后,打破了昔日嚴(yán)格的門閥制度,出生底層的人也可以通過舉薦或科考進(jìn)入仕途,提升社會(huì)地位。雖然被舉薦或科考得仕主要還是得力于文辭,但是“書判取士”的制度,

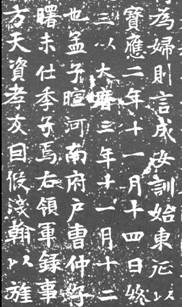

圖17 劉繪書《徐嶠墓志》(742年)

使得士子也不敢不重視書法,尤其是楷書的修為。居主流地位的褚書風(fēng)格當(dāng)然也就成為人們?nèi)》ǖ膶?duì)象。因此,在很長(zhǎng)一段時(shí)間,褚書風(fēng)格當(dāng)為初唐和盛唐初期的主流。

《書法叢刊》2005年3期發(fā)表了2003年秋河南省洛陽市洛龍區(qū)龍門鎮(zhèn)張家溝村出土的劉繪書《徐嶠墓志》(圖17)。趙君平先生是這樣評(píng)價(jià)《徐嶠墓志》書法的:“從該志之氣韻看,字之內(nèi)斂挺秀之氣多得之于融化歐虞之剛?cè)帷F鋾m無歐書之險(xiǎn)嚴(yán),卻似有歐之清潤(rùn);既兼虞書之平靜,又出虞書之靈動(dòng),嚴(yán)謹(jǐn)而不拘束,儒雅而勁挺。”[23]劉繪,彭城人,據(jù)趙君平先生考,天寶年間書家竇臮評(píng)劉繪行書“快速不滯,若懸流得勢(shì)”[24],這說明,劉繪也可謂當(dāng)時(shí)能書者。根據(jù)志文記載該志墓主人徐嶠卒于天寶元年(742年)秋,入窆于同年冬十一月,因此,該志當(dāng)書寫于742年秋冬之交,顏真卿書寫《王琳墓志》僅在此一年之前。對(duì)比這兩方墓志,我們發(fā)現(xiàn)它們的書法風(fēng)格極為相近。徐浩《陳尚仙墓志》稍早于《徐嶠墓志》和《王琳墓志》,風(fēng)格亦于這兩墓志相近。也就是說,這時(shí)期(即開元、天寶之交)楷書的主流風(fēng)格有趨同性,顏、徐當(dāng)時(shí)的風(fēng)格應(yīng)是時(shí)風(fēng)的影響和反映。這一方面進(jìn)一步印證顏徐當(dāng)時(shí)書法還沒定型,還沒形成各自獨(dú)特的個(gè)性風(fēng)格,另一方面也說明,盛唐早、中期,楷書的主體風(fēng)格與初唐褚、薛書風(fēng)還沒有根本性的區(qū)別,還是褚、薛書風(fēng)影響的產(chǎn)物,過渡性特征十分明顯。上文在分析和對(duì)比顏、徐早期作品時(shí)已指出,他們?cè)缙陲L(fēng)格趨同的重要原因即在于此。

盛唐楷書的風(fēng)格類型大致仍可分為官書和俗書兩類。此處的官書是指以徐浩和顏真卿為代表的士宦風(fēng)格,俗書則是指民間日常書寫的肥厚質(zhì)樸的風(fēng)格和仍存初唐韻致的風(fēng)格以及寫經(jīng)體風(fēng)格。

顏、徐代表的士人風(fēng)格的楷書,在盛唐的特點(diǎn)上文已述,此處不再多敘。

盛唐的俗書的特征如何呢?首先看看當(dāng)時(shí)民間的書法的特征。俗書是指日常實(shí)用書寫的書作,為分析方便,這里把普通書寫者或低級(jí)官吏的書作看作民間俗書的一種加以考察。唐代民間書跡中墨跡存世不多,從存存世的墨跡來看,日常書寫的墨跡文書,風(fēng)格多肥厚質(zhì)樸,與魏晉南北朝時(shí)期的民間書跡一脈相承。唐代民間書跡最普遍數(shù)量也最多的主要是以墓志形式存在的石刻作品。從《北京圖書館藏中國(guó)歷代石刻拓本匯編》、香港梁披云先生編著的《中國(guó)書法大辭典》和《千唐志齋藏志》所列的大量盛唐無書寫者名氏的墓志,如《大燕圣武觀故女道士馬凌虛墓志銘》(756年)、《唐吳興郡長(zhǎng)城縣尉李公故夫人河?xùn)|裴氏墓志銘并序》等可以看出,這時(shí)期的墓志書法大多還有初唐甚至北朝風(fēng)格。所以,該時(shí)期民間俗書的發(fā)展是滯后于士人書法的。另外,民間俗書的另一重要類型當(dāng)然是寫經(jīng)文書(主要是佛經(jīng)也包括部分道經(jīng))。寫經(jīng)文書的書寫目的不外禮佛(尊神)和傳播佛(道)教經(jīng)典,因其書寫目的和內(nèi)容相對(duì)單一,形成了一定的書寫程式和書寫規(guī)范,有師徒授受的技藝特點(diǎn),因此,其風(fēng)格較為穩(wěn)定、變化不大。盛唐時(shí)期的寫經(jīng)文書并沒太多地受到當(dāng)時(shí)主流風(fēng)格的影響,仍然具有濃重的北朝及隋朝意味。

由此看來,盛唐早、中期的開元、天寶年間,楷書的總體趨勢(shì)是由初具唐代特征的褚、薛風(fēng)格向顏、徐為代表的能真正體現(xiàn)唐代風(fēng)氣的楷書風(fēng)格的轉(zhuǎn)變。也就是說,唐代楷書的最高形式并沒在唐代最興盛的開元、天寶時(shí)期出現(xiàn),而是出現(xiàn)在安史之亂后的盛唐之末至中唐之初的幾十年間,也就是在顏、徐書法風(fēng)格成熟的時(shí)期。

由上述問題的探討可以看出,徐浩和顏真卿早期風(fēng)格是時(shí)風(fēng)的反映。當(dāng)他們意識(shí)到時(shí)風(fēng)的局限后,才創(chuàng)造性地形成了他們引領(lǐng)時(shí)尚的風(fēng)格,推動(dòng)楷書發(fā)展。在初唐王羲之被選擇用以規(guī)范北朝書風(fēng)(隋代書法主要是對(duì)北朝書法的繼承),形成初唐楷書的瘦勁風(fēng)氣,到盛唐,時(shí)代風(fēng)氣和審美取向轉(zhuǎn)變,初唐楷書的韻味已不能適合時(shí)代審美要求,徐浩和顏真卿敏銳地感受到了時(shí)代審美祈尚的變化,并自覺使自己的書法風(fēng)格與時(shí)代風(fēng)氣相應(yīng)和,創(chuàng)造出全新的適合時(shí)代審美的風(fēng)格,從而推動(dòng)唐代楷書開始向博大雄渾發(fā)展。

四、顏、徐風(fēng)格:中唐楷書的雙峰競(jìng)艷

但是,在中唐,徐浩和顏真卿對(duì)楷書的貢獻(xiàn)是不同的。如上文所言,中唐的致用風(fēng)氣要求以法度完備、結(jié)體規(guī)范的楷書來滿足當(dāng)時(shí)社會(huì)書寫的實(shí)用需求,而該時(shí)期審美風(fēng)尚仍受全盛的盛唐肥美風(fēng)氣的影響,書法追求勁健肥厚的風(fēng)格,所以該時(shí)期楷書將法度的完備和結(jié)體的勁健、肥厚、規(guī)范、美觀作為追求的目標(biāo)。徐浩的楷書體現(xiàn)了他的“骨勁肉豐”、“藻耀高翔”的“書之鳳凰”的追求,這也適應(yīng)了當(dāng)時(shí)社會(huì)所要求將初唐勁健與盛、中唐肥美風(fēng)氣相結(jié)合的時(shí)代風(fēng)氣,所以徐浩楷書受到當(dāng)時(shí)社會(huì)的廣泛接受。顏真卿則不同,他將其得自民間的行書和當(dāng)時(shí)盛行的篆、隸書法中質(zhì)樸、肥厚、寬博的結(jié)體方式,與當(dāng)時(shí)正統(tǒng)雅正的楷書結(jié)體結(jié)合,經(jīng)過幾輪雅俗的嘗試與調(diào)整,最終形成了被后世,尤其是宋以后,廣為推崇代表唐代楷書最高水平的“顏體”。

事實(shí)上,在盛唐末至中唐初,唐代楷書終于形成了與時(shí)代風(fēng)氣相應(yīng)的體勢(shì)。因此,盛唐大多數(shù)時(shí)間主要是楷書發(fā)展到高峰的過渡期。自顏、徐各自形成區(qū)別于時(shí)風(fēng)的風(fēng)格后的中唐始,唐代楷書已開始呈明顯的兩條腿走路的局:一是徐浩類型的標(biāo)準(zhǔn)楷書風(fēng)格,一是顏體風(fēng)格。到柳公權(quán)時(shí)代,這兩種風(fēng)格有了一次合流性的總結(jié),這就形成了唐代楷書的最后輝煌。由此可說,楷書的高峰在唐代,而唐代楷書的巔峰卻在顏、徐書風(fēng)成熟的中唐。

徐浩將初唐風(fēng)格楷書引向法度完備、勁健肥厚、規(guī)范美觀的標(biāo)準(zhǔn)方向,代表了初唐到盛、中唐楷書法度和規(guī)范的追求,但是,法度完備和規(guī)范美觀,在滿足致用的同時(shí),卻有失卻藝術(shù)個(gè)性的危險(xiǎn)。因此,宋代及其后,印刷術(shù)成熟和普及,日常書寫不再如唐代那樣依靠楷書,唐代標(biāo)準(zhǔn)的楷書逐漸失去了對(duì)士人書法家的吸引力,徐浩的影響也就日漸減弱了。這是徐浩的弱點(diǎn),也是唐代標(biāo)準(zhǔn)楷書的弱點(diǎn)。結(jié)合顏真卿和初唐韻致的柳公權(quán)楷書在當(dāng)世和后世影響的變化亦如徐浩,其主要原因也應(yīng)是如此吧。

第三節(jié) 徐浩楷書的歷史定位

一、徐浩:盛、中唐楷書的開拓者

對(duì)徐浩書法的評(píng)價(jià)有兩種最為典型,其一是“顏徐”并稱,其二為“館閣書家”⑥,其他評(píng)價(jià)都與此二者相仿佛;或有過高過低的評(píng)價(jià),因定位不當(dāng),影響不大,不足為徵,今僅取這兩種典型評(píng)價(jià)作分析,由此探討徐浩楷書的書法史意義。

評(píng)價(jià)書家在書法史上的地位,主要考察對(duì)象應(yīng)該是其作品,不能只看前人的評(píng)價(jià),而要考察書家的創(chuàng)作成果對(duì)書法史發(fā)展的意義。將研究對(duì)象的作品與書法史上其他作品進(jìn)行比對(duì),把書家的作品進(jìn)行歷史的定位,弄清他的創(chuàng)造對(duì)書法史的推動(dòng)作用,就是十分必要的、第一位的,前人對(duì)研究對(duì)象的評(píng)價(jià)當(dāng)然也是重要的參考材料,但參考前人的結(jié)論時(shí),也應(yīng)關(guān)注支持該結(jié)論的依據(jù)及其持論者所用的論證方法。

研究徐浩的書法成就自然應(yīng)該如此。

將徐浩的墓志作品與其同時(shí)書家書寫的墓志對(duì)比,可以看出:與徐浩成熟期作品《李峴墓志》和《大證禪師碑》幾乎同時(shí)書寫的墓志,如,《李睦墓志》(768年)(圖18)、《元貞墓志》(769年)(圖19)、《李湍墓志》(769年)(圖20)、《李華妻郭氏墓志》(769年)、《李琰墓志》(769年)等,還含有較濃重的北碑筆意。這表明當(dāng)時(shí)普通書家的書法風(fēng)格仍然停留在初唐甚至更早的水平(至少書寫碑志如此)。而徐浩開拓性地形成了骨豐力健、藻曜高翔的書法風(fēng)格。這對(duì)于由初唐瘦硬到盛、中唐勁健厚重的轉(zhuǎn)變是極具啟發(fā)意義的。更重要的是,徐浩書法的沉著勁健、氣韻清逸,既適合了盛、中唐所追求的豐麗圓厚的審美祈尚,又上承初唐“崇王”之風(fēng)尚。這是徐浩書法在當(dāng)時(shí)極受歡迎的重要原因之一,這也是徐浩最重要的書法成就。米芾就說過:“開元以來,緣明皇字體肥俗,始有徐浩以合時(shí)君所好,經(jīng)生亦自此肥。開元以前古氣,無復(fù)有矣。”[25]雖然米芾不無批評(píng)地認(rèn)為徐浩開了盛唐書法失卻古意的風(fēng)氣,但從書法史發(fā)展的角度來看,米芾也不經(jīng)意地揭示這樣的事實(shí):徐浩的書法對(duì)盛、中唐風(fēng)氣形成具有開拓作用。

圖18 《李睦墓志》(768年)局部

圖19 《元貞墓志》(769年)局部

圖20 《李湍墓志》(769年)局部

徐浩對(duì)后世的影響不如顏真卿,這是不爭(zhēng)的事實(shí)。然而,從顏真卿傳世書法作品的風(fēng)格差別看,在徐浩風(fēng)格已定型并向總結(jié)期發(fā)展時(shí),顏真卿書法風(fēng)格正在朝著其最有影響的風(fēng)格轉(zhuǎn)型,因此徐浩的追求對(duì)顏真卿書風(fēng)的轉(zhuǎn)變似乎有某種程度的啟發(fā)。⑦關(guān)于這一點(diǎn),最經(jīng)典的論據(jù)就是,米芾的那句名言:“徐浩為顏真卿辟客,書韻自張顛血脈來,教顏大字促令小,小字展令大,非古也。”[26]當(dāng)然,因沒有更可靠的史實(shí)支撐,我們無法證明,徐浩確實(shí)指導(dǎo)過顏真卿,但是,徐浩和顏真卿都曾師從張旭,他們二人又曾一起合作過像《多寶塔》這樣的作品,而徐浩書名在當(dāng)時(shí)又重于顏真卿,所以顏真卿楷書受到徐浩影響是自然的,甚至如米芾言,徐浩曾直接指導(dǎo)過顏真卿應(yīng)該也是極有可能的。殷蓀先生在《徐浩論》中曾反復(fù)強(qiáng)調(diào):“為此目徐浩為唐代第一等書家之列,亦為無違于唐代書史史實(shí)。……故傳統(tǒng)書學(xué)爭(zhēng)說顏真卿而少說徐浩,……殊不知顏真卿彌滿心力作書,在楷書藝術(shù)上有超邁法度,是與張旭、徐浩變法之舉有關(guān)者。張旭、徐浩變化初唐楷法,為‘顏體’孕育氣象,顏真卿方能叩之以鳴。”[27]“有張旭、徐浩楷法之先,爾后生‘顏體’于季,此為求索盛唐、中唐書史史實(shí)中楷法有變之大要,亦為論徐浩其人其書之大要。”[28]從此意義上說,徐浩的書法,尤其是他的楷書,對(duì)于盛、中唐風(fēng)氣的形成的確是具有開拓性意義的。

但是將徐浩與顏真卿的書法作品對(duì)比,我們也發(fā)現(xiàn),徐浩的結(jié)體不如顏真卿寬博、和諧。顏真卿后期的作品結(jié)體平正,氣象大度,既典雅大方,又和諧均衡;而徐浩成熟期的作品試圖在勁健厚重與清雅逸遠(yuǎn)中找到結(jié)合點(diǎn),總難掩經(jīng)營(yíng)之跡,總結(jié)期的作品逸韻減弱,勁健愈強(qiáng),又稍具凌人的盛氣,這可能與徐浩久居館閣“寵遇罕與為比”的經(jīng)歷關(guān)系極大。另外,從取法來看,徐浩主要得家法,法二王,其風(fēng)格距當(dāng)時(shí)時(shí)風(fēng)不遠(yuǎn)。董其昌(1556-1637)就評(píng)論:“(徐浩楷書)雖勁實(shí)婉,所末及顏魯公者,在有筆墨蹊徑,末脫歐、虞、褚、薛姿態(tài)耳。”[29]較徐浩而言,顏真卿取法更加廣博,他既能從王羲之、張旭等大家那里得書藝精髓,又善于取法民間,也能將各種書體的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合,終于形成了他那獨(dú)具個(gè)性的突出風(fēng)格。歷史是公平的,最終還是寬博和諧的顏真卿為時(shí)代所選擇,站到了盛、中唐審美風(fēng)氣的風(fēng)口浪尖,成就了唐楷的輝煌。

徐浩久居館閣,迎合圣意,形成有意經(jīng)營(yíng)的習(xí)氣應(yīng)該是自然的。但是若僅僅根據(jù)徐浩的館閣經(jīng)歷或者他書法的上述不足,而置其開拓風(fēng)氣的成就而不顧,簡(jiǎn)單將其歸入館閣書家之列,這對(duì)徐浩來說實(shí)在也不太公平。

顏真卿和徐浩在盛、中唐楷書風(fēng)氣的形成過程中的作用和地位顯然是不同的。前者是時(shí)代書風(fēng)的杰出代表和開創(chuàng)者,后者則是時(shí)代書風(fēng)的開拓者。

二、余論:“人品即書”對(duì)徐浩地位的影響

“人品即書”或“以人即書”,是中國(guó)書論的重要傳統(tǒng)。這種觀念,自覺不自覺的寫就了我們今天看到的書法史。這一觀念影響下的書法史尤其是唐代以后的書法史,一定意義上講,是一部儒學(xué)化的書法史。

今天我們還能見到的有關(guān)書法藝術(shù)的最早的文獻(xiàn)是東漢趙壹的《非草書》。這篇文章從儒家治世的思想出發(fā),批評(píng)時(shí)人對(duì)草書的迷狂,這開以儒家思想統(tǒng)攝書法思想之先河。魏晉南北朝,玄學(xué)和道家思想被士人廣泛接受,這些思想融入書法思想,一時(shí)儒家思想在書論中的反映消退。到唐代,李世民從治國(guó)安邦的角度出發(fā),為《晉書》書寫傳論四篇,其中二篇分別是《陸機(jī)傳論》和《王羲之傳論》,這就為唐代文藝思想以儒家思想為根基定下了主旋律。事實(shí)上李世民在《王羲之傳論》中批評(píng)王獻(xiàn)之的做法就開了“以人即書”的先例。其后,孫過庭在《書譜》中也承李世民調(diào)子,高揚(yáng)儒家精神,用“以人即書”的手法評(píng)價(jià)二王優(yōu)劣。到宋代,歐陽修、蘇軾等,亦善此道,用同樣的手法,將顏真卿提升道三百年第一人的高度。只是宋人更高明,他們斷章取義地發(fā)揮揚(yáng)雄“書為心畫”的命題,將一個(gè)跟書法沒有多大關(guān)系的命題,引入書論,賦予宋人新儒學(xué)——理學(xué)意蘊(yùn),作為他們“以人即書”書論觀的理論依據(jù)。學(xué)者陳滯冬先生在其所著的《中國(guó)書畫與文人意識(shí)》一書中,詳細(xì)闡述了揚(yáng)雄的“書為心畫”怎樣被宋人有意無意的誤讀,引出蘇軾的“書有工拙,而君子小人之心,不可亂也”和朱熹的“所謂光明正大、疏暢洞達(dá)、磊磊落落而不可掩者也,其于功業(yè)文章,下至字畫之微,蓋可以望之而得其為人”的“以人即書”的書論觀念的。[30]宋以后,這一觀念不斷加強(qiáng),不斷變異,成為書論思想的重要觀念。

徐浩在當(dāng)世和書法史上地位的變化,就與這一觀念不無關(guān)系。

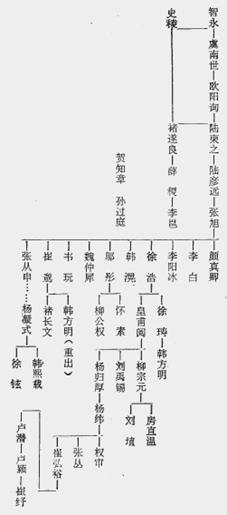

徐浩書法傳諸其子侄,這是確信而有書跡可證的。新近出土的墓志表明,到徐浩孫子輩,善于楷書者亦眾,只是其子孫的創(chuàng)造力遜于徐浩而已。徐浩書法對(duì)當(dāng)時(shí)及后世(尤其在宋代以前)的影響是明顯的,亦有史傳。日本學(xué)者中田勇次郎先生根據(jù)張彥遠(yuǎn)《法書要錄》中《傳授筆法人名》,晚唐盧攜(?-880)《臨池妙訣》(撰于乾符年間,即874-879),宋代朱長(zhǎng)文《墨池編》中《古今傳授筆法》,元代鄭枃(活動(dòng)于泰定年間,即1324-1327)《衍極》、《書法流傳圖》,解縉(1369-1415)《春雨雜述》歸納出自智永而后至唐、五代的筆法傳授圖(圖21)。[31]圖表系根據(jù)歷代著述歸納,歷代著述者的看法難免偏頗,但是從圖表可以看出,歷代書法史家,對(duì)徐浩書法在唐、五代傳承的關(guān)注,這從側(cè)面也表明徐浩書法,在當(dāng)時(shí)和宋前,傳承甚眾,影響較大。

五代后亦有得法于季海者。在《容臺(tái)別集》卷二《書品》中董其昌談到蔡襄(1012-1067)也曾宗法徐浩:

新安之溪上有吳太學(xué),家藏此詩(shī)真跡,以為杜甫書。余玩其用筆,知是徐季海真書。蔡君謨宗之。雖方實(shí)園,雖勁實(shí)婉,所末及顏魯公者,在有筆墨蹊徑,末脫歐、虞、褚、薛姿態(tài)耳。[32]

另有蔡絛(?-1126)在《鐵圍山叢談》(蔡絛流放白州時(shí)所作筆記)第四卷中記述可徴:

圖21 徐浩書法傳承在筆法傳承體系中的地位

魯公始同叔父文正公授筆法于伯父君謨。既登第,調(diào)錢塘尉。時(shí)東坡公適倅錢塘,因相與學(xué)徐季海。當(dāng)是時(shí),神廟喜浩書,故熙、豐士大夫多尚徐會(huì)稽也。[33]

從上面引言可以看出,蔡京(引文中的魯公,1047-1126)和蘇軾就都學(xué)過徐浩。由此二例來看,在北宋,徐浩的影響仍很大,原因或如引言稱,時(shí)皇喜之,故成風(fēng)氣。

唐宋之后,學(xué)徐浩者不少,但多不愿自稱得法于徐浩,蘇軾即是一例。蘇軾曾學(xué)徐浩書史多有記述,上引蔡絛的記述可謂一證。另董其昌也曾多次評(píng)說:“東坡行書學(xué)徐季海,真書學(xué)顏清臣”[34],“東坡先生書,深得徐季海骨力”[35],“東坡先生書實(shí)學(xué)其(徐浩)書”[36]。再有馮班(1602-1671)《論書鈍要》也稱,山谷認(rèn)為東坡學(xué)徐浩的看法可信,而且,馮班還進(jìn)一步指出蘇東坡的父親蘇珣亦學(xué)徐浩。[37]可是,蘇軾本人卻說他學(xué)北海,而非徐浩。還有一例就是董其昌。朱和羹(咸豐朝在世)在《臨池心解》中談到撥鐙法時(shí)說:“思翁從徐季海《三藏碑》悟此,尚嘆覓解人不得也。”[38]《臨唐人四家書》的跋文中董其昌記有:“右臨徐浩書。”2006年,四川美術(shù)館展的出日本二玄社復(fù)制故宮書畫精品中,有董其昌楷書臨作,落款:“右杜少陵謁玄元皇帝廟詩(shī),相傳為徐季海書,雖方實(shí)圓,脫去褚虞媚態(tài),余每臨之,此其一也。”這也證明董其昌的確學(xué)習(xí)過徐浩的楷書。同樣,董其昌本人自敘學(xué)書經(jīng)歷時(shí)稱得法于虞世南、李邕、顏真卿和魏晉名家,卻不提他曾取法給他很大啟示的徐浩。

與此形成對(duì)比的是,習(xí)書者常常樂于稱取法顏真卿。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)是很耐人尋味的。一方面它確實(shí)說明了二者的影響不同,然而,另一面,這是否又是“人品即書”的反映呢?顏真卿是忠讜盡命的代表,為人所景仰;而徐浩晚節(jié)不佳,其人品必不為士人稱道。在這樣的風(fēng)氣之下,即使書學(xué)徐浩,亦不愿公開申明也是可能的。

從上述分析可以看出,徐浩的書法成就,尤其是其楷書,對(duì)唐代書風(fēng)的形成是具開拓意義的,對(duì)后世的影響亦較大,但是“人品即書品”的書學(xué)傳統(tǒng),一定程度地減弱了他的影響。因此,今之習(xí)書者,可從顏、徐書法影響的高下中體悟的必定不僅是書藝本身。

本章引文及參考文獻(xiàn):

① 本表作品數(shù)據(jù),主要根據(jù)朱關(guān)田先生《唐代書家年譜》中考證的結(jié)論,筆者亦將徐浩和顏真卿近年出土的作品補(bǔ)入相應(yīng)時(shí)期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

② 轉(zhuǎn)引自歐陽中石、劉守安主編《學(xué)書津梁叢書》中,何學(xué)森編著的《行書津梁》第83頁。高等教育出版社,2001年6月第一版。

③ 收入《第二屆全國(guó)書法研究生書學(xué)學(xué)術(shù)周論文集》的本人拙文《晚唐至宋初書論與書風(fēng)流變線索初探》,對(duì)此有詳細(xì)探討,請(qǐng)參閱。《第二屆全國(guó)書法研究生書學(xué)學(xué)術(shù)周論文集》,首都師范大學(xué)出版社,2005年12月第一版。

④ 這兩件作品附圖參見朱關(guān)田先生著《中國(guó)書法史·隋唐五代卷》(江蘇教育出版社,1999年出版)。

⑤ 從文俊先生在《中國(guó)著名碑帖選集·文殊般若經(jīng)碑》后附錄的解說中稱:“包世臣定其為西晉人書,孫星衍《寰宇訪碑錄》則置于北齊末,或據(jù)末行題記而疑其出自隋人手筆”。詳見,《中國(guó)著名碑帖選集·文殊般若經(jīng)碑》第42頁(吉林文史出版社2000年1月版)。

⑥ 朱關(guān)田先生在其所著的《中國(guó)書法史·隋唐五代卷》中持此觀點(diǎn)。

⑦ 2007年11月23至27日,在香港參加“第六屆中國(guó)書法史論國(guó)際研討會(huì)”期間,我有幸于河南趙君平先生處見到徐浩《陳尚仙墓志》和顏真卿書《王琳墓志》及徐浩兒孫書寫的墓志拓片精品數(shù)件。仔細(xì)比對(duì)徐浩和顏真卿早期這兩件墓志作品的精拓原片,我發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)顏、徐二人的楷書都還未擺脫時(shí)風(fēng)而自成面貌。但是,徐浩書寫《陳尚仙墓志》時(shí),已很有功力,比較而言,顏真卿書寫《王琳墓志》時(shí),不時(shí)表現(xiàn)出力不從心之感。這似乎也說明,徐浩楷書比顏真卿成熟得早,這一定程度地反映出在八世紀(jì)中期徐浩書法比顏真卿影響更大的某些原因。

注釋:

[1]沃興華. 敦煌書法藝術(shù)M. 上海:上海人民出版社,1994:244-246.

[2](唐)蔡希綜. 法書論A. 上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:155.

[3](唐)竇臮,竇蒙. 述書賦并注A. 上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:256.

[4]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:100-101.

[5]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:101.

[6]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:97.

[7]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:97.

[8](唐)亞棲. 論書A. 上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選C. 上海:上海書畫出版社, 1979:297.

[9]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:101.

[10]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:97.

[11]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:97.

[12]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:97.

[13]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:97.

[14]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:97.

[15](宋)蘇軾. 蘇軾全集Z.北京:文物出版社,1984:2190.

[16]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:101.

[17]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:101.

[18]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:101.

[19](唐)徐浩. 論書A.上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選C. 上海:上海書畫出版社, 1979:276.

[20]耿相新. 康華. 標(biāo)點(diǎn)本二十五史(五)隋書、舊唐書——舊唐書M. 河南鄭州:中州古籍出版社, 1996:744.

[21]沃興華. 顏真卿楷書的變法J. 中國(guó)書法, 2004,(2):3-17.

[22]朱關(guān)田. 唐代書法考評(píng)M. 浙江杭州:浙江人民美術(shù)出版社,1992:134.

[23]趙君平. 唐《徐嶠墓志》考略及相關(guān)史實(shí)鉤沉J. 書法叢刊, 2005,(3):56.

[24]趙君平. 唐《徐嶠墓志》考略及相關(guān)史實(shí)鉤沉J. 書法叢刊, 2005,(3):56.

[25](宋)米芾. 海岳名言A.上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選C. 上海:上海書畫出版社, 1979:361.

[26]馬宗霍. 書林藻鑒 書林記事Z.北京:文物出版社,1984:101.

[27]殷蓀. 徐浩論J. 書法研究,1988,(2):35.

[28]殷蓀. 徐浩論J. 書法研究,1988,(2):35.

[29](明)董其昌. 容臺(tái)別集(卷二)·書品A. 黃惇. 董其昌書法論注Z.江蘇南京:江蘇美術(shù)出版社,1993:213.

[30]陳滯冬. 中國(guó)書畫與文人意識(shí)M. 四川成都:四川出版集團(tuán)·四川美術(shù)出版社出版社,2006:54-61.

[31](日)中田勇次郎著,盧永璘譯. 中國(guó)書法理論史M. 天津:天津古籍出版社,1987:43-44.

[32](明)董其昌. 容臺(tái)別集(卷二)·書品A. 黃惇. 董其昌書法論注Z.江蘇南京:江蘇美術(shù)出版社,1993:213.

[33](宋)蔡絛. 鐵圍山叢談Z. 北京:中華書局,1983:76.

[34](明)董其昌. 臨唐人四家書A. 黃惇. 董其昌書法論注Z.江蘇南京:江蘇美術(shù)出版社,1993:216.

[35](明)董其昌. 畫禪室隨筆A. 上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:543.

[36](明)董其昌. 臨唐人四家書A. 黃惇. 董其昌書法論注Z.江蘇南京:江蘇美術(shù)出版社,1993:215.

[37](清)馮班. 鈍吟書要A. 上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室. 歷代書法論文選C. 上海:上海書畫出版社,1979:553.

[38](清)朱和羹. 臨池新解A. 上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:735.

發(fā)布日期:2008-10-16