第七節(jié) 著名國手

(1)清初國手

清初的圍棋國手,有過百齡、汪幼清、盛大有、吳瑞徵、周懶予等人。其中過百齡、汪幼清、盛大有在明末已很著名,尤其是過百齡,以一代宗師的身份穩(wěn)執(zhí)棋壇牛耳,直到辭世。而吳瑞徵、周懶予等則是清初才開始享名的人物。

盛大有,名年,蘇州人,與過百齡同為清初弈林前輩,家學(xué)淵源,亦擅山水、梅竹,可謂多才多藝。順治末年,盛大有曾與汪漢年、周東侯、程仲容等會于杭州,互弈十局,刻譜刊行。康熙七年,與黃龍士爭雄,因年事已高,七戰(zhàn)全負(fù)。大有的棋風(fēng)屬傳統(tǒng)力戰(zhàn)一派,然稟性執(zhí)拗,每為同時棋家所譏。但黃龍士評價他說:“盛當(dāng)局面窘迫之際,亦有生機(jī),本領(lǐng)自有過人處。”《弈府陽秋》選錄大有勝過百齡四局,《寄青霞館弈選》載有與黃龍士、周東侯、汪漢年、程仲容等對局五十余譜。

吳瑞徵,名貞吉,新安人。著有《不古編》弈譜。不古者,以見弈藝日新,不以古囿之也。每局皆有評語,極見精當(dāng)。與黃龍士有對于三局,一局黃先,二局吳先。又與程仲容、高欽如、吳孔祚、蕭幼白、楊汝炯諸人對局,瑞徵皆讓一先,蓋亦清初翹楚也。

清初的國手中,在棋藝方面較有成就的是周懶予。比周懶予稍后的國手有周東侯、汪漢年、李元兆、周元服、許在中、姚籲孺、戴臣野、鄭谷耕等人。

(2)周東侯

周東侯,名勛,六安人。他的棋立意翻新,不拘成法。

清初,與周懶予、盛大有、汪漢年對局最多,而與龍士對壘尤曲盡其妙。東侯嘗言,局中義理之所在,務(wù)須推移盡變,若稍存余蘊(yùn),必不能淋漓酣暢,高手以勝負(fù)泥于胸中,故往往中止。又言善弈者在未落子先至落子經(jīng)營,又入第二法門,況半局而經(jīng)營慘淡,豈上乘見解乎?《弈選小傳》則謂人稱龍士如龍,東侯如虎,其為弈淋漓盡致,不可方物,非同輩諸人比也。《弈理析疑》載東侯、龍士一局,計(jì)三百二十二著,無半子勝負(fù)。吳修圃評云:“國初時,名手如林,龍士最幼,諸家遇之輒望風(fēng)而靡,惟東侯刻意追新,喜出偏鋒,屢勝不屈,此局如春秋晉楚主盟,不相上下,可稱勁敵。”修圃又有評云:“周、黃對壘,如兵家以奇勝,而釁端起自東侯,往往失利,此局自首至尾,機(jī)趣橫生,有一波未平,一波復(fù)起之妙,彼此出奇,是謂奇而法。”徐星友亦有評云:“是局黃白周黑,白固游刃有余,然不以局勝而不盡變,黑不以敗局而氣餒,各窮其至而后已。如此對局,失著似不必窮追,輸贏又當(dāng)別論。不泥于一端,則得其大意也。”安邱王彥侗刊有《六家弈譜》,以東侯居首,龍士次之,梁、程、施、范又次之。彥侗謂東侯雖先龍士而霸,而往往敗于龍士,且敗于周懶予、汪漢年之儔,其技似稍遜者。然純以偏鋒從事,不計(jì)勝敗,一往直前,必期盡變而后已,此亦閱者之所快,而學(xué)者之所不當(dāng)廢也。鄧元鏸評弈,謂東侯如急峽回瀾,奇變?nèi)f狀,可以知其弈品矣。東侯著有《二子譜》三十局、《四子譜》八局,附刊《弈悟》后,雖不及范、施二子、四子譜之精,然批評甚詳,亦足益人神智矣。

(3)一代宗師黃龍士

黃虬(1651—?),字龍士。又名霞,字月天。江蘇泰縣人。出生在離縣城數(shù)十里的姜堰鎮(zhèn),地處偏僻鄉(xiāng)間。自幼聰慧,16歲已稱國手。他以精湛的技藝領(lǐng)袖群倫,繼往開來,在世的時候已被列為“圣人”。他是一位傳奇性的人物。可惜中年而逝,他的死也成為千古之謎。

龍士是一個早慧的天才,學(xué)棋時間不長,即已無敵于鄉(xiāng)里。他的父親也是一位有心的人,見孩子在棋藝上頗堪造就,遂帶他出外游訪,欲求明師指點(diǎn)。父子二人先到北京,后又隨某滿族將軍去關(guān)外。一年之后,龍士離北地南歸,技藝大有進(jìn)步。后來,父親又兩次帶他去拜訪詩棋名家杜濬。杜濬《變雅堂文集》有《送黃童子序》一文稱:“甲辰之歲,黃童子虬來謁,年十一。別去五年又來謁,已逾成童……其生也僅十六年。”初次尚“下弈秋一等”,二次“其弈居然秋矣”。說明龍士十六歲時,棋藝已由二手而達(dá)國手階段。杜濬很賞識這位少年聰敏可喜,稱許他“斌斌魚雅,有可以學(xué)問之質(zhì)”。

當(dāng)時國內(nèi)棋壇上,享名最高的是盛大有,龍士向之挑戰(zhàn),對壘七局,取得壓倒性勝利。不過大有已年逾七十,精力難乎為繼;龍士年方十八,正銳氣無倫,所向無敵之際。勝利的天平傾向年輕人也在意料之中。國內(nèi)其他高手,如何闇公、程仲容、婁子恒、卞邠原、謝友玉等皆望風(fēng)披靡,紛紛簽訂城下之盟。唯有周東侯勉能抗禮,東侯的棋力原自不弱,但龍士畢竟藝高一籌,故常從綿密深穩(wěn)中出奇制勝。

當(dāng)龍士名震天下之時,比他年長十歲左右的徐星友尚默默無聞,遂從龍士學(xué)藝。龍士初讓四子,后讓三子,傾力相授而無保留,使星友一躍而為國手。從康熙中葉開始,黃、徐先后成為照耀棋壇的雙星。

龍士性格磊落,技藝超群,同時高手莫不翕服。他的名字不僅在棋壇回響,而且在文士名流中也獲得極高的推崇。著名經(jīng)學(xué)家閻若璩曾將龍士列為清代十四“圣人”之一。閻氏所列圣人,如顧炎武、黃宗羲、朱彝尊、汪琬等,皆是學(xué)可究天人,文可變風(fēng)俗的巍然大師。龍士能以棋藝而與上述諸人并列,可知在閻氏心中,圍棋與經(jīng)史、文學(xué)相比肩而毫無遜色。

從現(xiàn)有史料看,龍士一生的蹤跡比較模糊。除童年到過北方,成名之后,大部時間活動于江南一帶。據(jù)李斗《揚(yáng)州畫舫錄》等書記載,龍士曾客居揚(yáng)州、杭州。是否又到過北京,則未留下確實(shí)的記載。但在野史中,每有龍士充任“內(nèi)廷供奉”,并在康熙御前下棋的記載。雖難斷為信史,似也無法排除各種可能。揆之常理,北京乃全國政治文化中心,也是國手薈萃的所在。以龍士藝名遠(yuǎn)播,領(lǐng)袖群倫,不去北京訪棋會友,干謁公卿,希冀最高統(tǒng)治者的賞識,不免是一件奇怪的事情。

從龍士所遺棋譜看,他既未與范西屏、施襄夏對局,也未與范、施之前的程蘭如、梁魏今對局。因此,一般史家認(rèn)為他中年早逝。有關(guān)他的死因,諸說紛紜,頗帶傳奇色彩。如《國弈初刊序》謂:“清初國工周懶予、周東侯、汪漢年諸人忌黃龍士,誘以聲色,瞀亂其精神,遂因致疾而卒。”又裘毓麟《清代軼聞》載:

相傳徐(星友)家甚富,既成國弈后,忌黃名出己上,乃延之于家,飲食供奉備極豐腆,乘間蠱之以聲色。三年,黃精力耗竭,遂死。又一說:謂黃故負(fù)氣,徐一日遍延高手,于廳間置弈局三,謂黃能同時敵三人乎?黃奮然曰:“何不可之有!”東西顧而弈,弈竟黃勝,然是夜遂嘔血死。

以上諸說,前人均謂誕妄不經(jīng)之談。筆者卻以為,事情并非如此簡單。分析上述諸說,龍士的死因集中在如下兩點(diǎn):一、惑于聲色致疾而死。二、弈棋用力過甚,嘔心瀝血而死。這兩種情況都屬于暴卒,與龍士中年而逝的說法基本相符,故不能一概斥以為非。如《清代軼聞》所記徐、黃二人交往,似含有真實(shí)的成份。星友既向龍士學(xué)弈,延請至家款待豐腆,亦屬尋常。至于遍延高手,以一敵三,也是棋家常有的事。非說星友設(shè)計(jì),必欲致龍士于死地,則不免矯情過甚。總之,龍士的死,實(shí)是一樁疑案。希望能發(fā)現(xiàn)更為翔實(shí)的材料,俾使龍士中年而逝之謎,能夠大白于人間。

龍士的棋藝及其所取得的杰出成就,自康熙中葉至今,棋家一致推崇。即使在日本,也獲得極高評價。例如圍棋大師吳清源認(rèn)為:龍士的棋藝已達(dá)到日本的“名人”等級(川端康成《吳清源棋談》)。吳先生所言“名人”,非指今天日本新聞棋戰(zhàn)所產(chǎn)生的名人,而是指昭和以前,各個時期雄踞日本棋壇的第一人。

關(guān)于龍士棋藝的特點(diǎn),前人多有評述。如徐星友評:“寄纖秾于淡泊之中,寓神俊于形骸之外。”“一氣清通,生枝生葉,不事別求。其枯滯無聊境界,使敵不得不受。脫然高蹈,不染一塵,臻上乘靈妙之境”。再如鄧元鏸評:“龍士如天仙化人,絕無塵想。”“用思尤密,深入奧竅。當(dāng)危急存亡之際,群已束手智窮,能于潛移默運(yùn)之間,益見巧心妙用,空靈變化,出死入生”。龍士的對局,散見于清朝、民國期間各家棋譜,較為著名的有王彥侗所輯《六家弈譜》、鄧元鏸所編《黃龍士先生棋譜》。龍士的著作有《弈括》及《黃龍士全圖》。《弈括》的內(nèi)容分“擬出子三十局”、“演官子式三百六十局”。《黃龍士全圖》共二十局,亦是出于式規(guī)模。書前有龍士的自序,對全局的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)作了精辟扼要的說明,是一代大師畢生實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。

與龍士同時的國手,有婁子恒、凌元煥、謝友玉、程仲容、張呂陳、江天遠(yuǎn)、何閣公、高欽如等人。

(4)銘心刻骨“血淚篇”——徐星友

徐星友(1644—?),名遠(yuǎn),錢塘(今浙江杭州)人。自康熙中葉黃龍士辭世后,乃至程、梁、范、施四大家稱雄之前,約三四十年中,為國內(nèi)棋壇最著名之國手。

星友生于書香門第,工書善畫,屬于多才多藝的士大夫之流。其學(xué)弈較晚,但專心刻苦,有三年不下樓之說。最得力之導(dǎo)師即黃龍士。最初授四子,星友進(jìn)步很快,已達(dá)二子水平時,龍士仍授三子十局。雙方竭心傾力苦思精索,極盡騰挪變化之能事。對局之緊張激烈,猶如以性命相搏,時人遂命名此十局為“血淚篇”,用以形容星友懸梁刺股的學(xué)習(xí)精神。此事歷來為棋界所傳頌,時至今日仍是教育青少年矢志進(jìn)取的良好教材。經(jīng)過這樣銘心刻骨的階段,星友一躍而為國手,成為龍士逐鹿中原的勁敵。

星友成名后,曾到北京,與周東侯角逐而勝,前已述及。晚年又到京師,遇后輩新秀程蘭如,訂弈十局。但終因年高力衰,難敵對方之精壯銳氣。主事者又邀集其他高手,暗助蘭如,星友遂敗云。受此挫折之后,星友南歸,閉門傾力編著《兼山堂弈譜》。其時,少年之范西屏、施襄夏已嶄露頭角,慕名上門請益。星友授以三子,對西屏、襄夏的棋藝頗有幫助。星友的棋,屬于平淡一派,所謂“流水不爭先”是也。這一派棋手的特點(diǎn)是功力深厚,有良好的大局觀和局面平衡能力。

星友的局譜留存不多,輯為專集者有《繪聲園弈譜》,凡授二子者十九局,嘉慶年間高手金春亭為之評解。此外還有《師竹齋譜》,嘉慶時由盛新甫從星友讓子譜增輯,凡二子至九子四十局。由此也可以知道,星友在他的一生中,曾以很大精力從事教學(xué)以指導(dǎo)后進(jìn)。

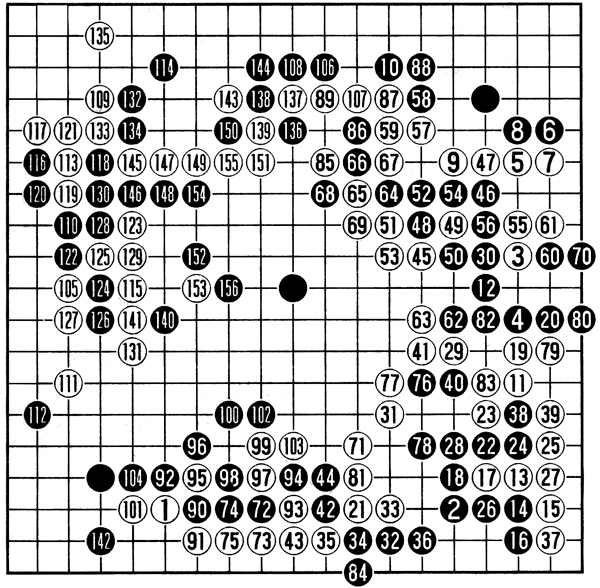

“血淚篇”對局選

白方:黃龍士 黑方:徐星友(三子) 共156手

星友傳世的著作是《兼山堂弈譜》。據(jù)翁嵩年的序解釋說:“兼山者,艮也,止之義也,觀此可以止矣。”書中共選清初著名棋手對局六十二譜,如過百齡、盛大有、周懶予、周東侯、汪漢年、黃龍士及作者自己,皆有代表作入選。并由星友“反復(fù)研討,直窮微芒”,逐篇加以評注。星友的評注緊扣關(guān)鍵,平實(shí)可用,且每每夾述對局者的風(fēng)格軼事,使讀者既可窺視一代國手的技藝精華,又可領(lǐng)略他們的人品風(fēng)貌,誠為賞心悅事之佳作。

(5)中興盟主程蘭如

康熙末年至雍正年間,繼黃龍士、徐星友之后,程蘭如、梁魏今稱雄一時,程、梁與后起之范西屏、施襄夏,并稱為清代圍棋“四大名家”,也有再加上黃龍士、周東侯而被稱為“六大家”者。

程蘭如,名天桂,安徽歙縣人。蘭如在康熙末年已成第一國手,其標(biāo)志即是在北京與徐星友對壘十局而大獲全勝,迫使名滿海內(nèi)的老國手從此退隱武林。

蘭如的棋,細(xì)致深厚,算路深遠(yuǎn),仍舊發(fā)揚(yáng)中國力戰(zhàn)派的傳統(tǒng),中盤殺傷力極強(qiáng)。正當(dāng)蘭如聲名遠(yuǎn)播之際,兩顆耀眼的新星誕生了。年輕的范西屏、施襄夏以銳不可當(dāng)之勢登上棋壇,嚴(yán)重威脅了蘭如的霸主地位。一開始蘭如尚對范、施二人授先,含有指導(dǎo)后進(jìn)的意思。但時間不長,即被范、施超越。某些零星的史料表明,程蘭如、梁魏今與范西屏、施襄夏,這兩代國手曾聚在一起進(jìn)行激烈較量,蘭如和魏今終于敵不住范、施而敗下陣來。

蘭如不僅圍棋下得好,而且更精于象棋。李斗《揚(yáng)州畫舫錄》載:“程蘭如弈棋不如施、范,而象棋稱國手。”說明蘭如資質(zhì)不凡,于圍棋、象棋都能達(dá)到極高的境界。

蘭如的著作有《晚香亭譜》。施襄夏《弈理指歸·序》評價說:“……惜語簡而局少,凡評通局當(dāng)然之著,或收功于百十著之后,或較勝于千百變之間,義理深隱,總斷難詳,未入室者仍屬望洋猶嘆。”《晚香亭譜》不見于鄧元鏸所撰《國朝弈譜目錄》。大約是因?yàn)檎Z簡局少,義理深隱,難以流傳的緣故。

(6)機(jī)心付冰釋,朗朗神仙人——梁魏今

梁魏今,先程蘭如而成名。雍正年間,則與蘭如并駕齊驅(qū),同為棋壇翹楚。魏今的棋清高而雅淡,與徐星友一脈相承。

魏今深通棋理,也善于指導(dǎo)后進(jìn)。施襄夏講他因魏今的教誨,終于領(lǐng)悟棋道真髓,從而棋藝大進(jìn),即可與魏今、蘭如分先角勝。

魏今與“揚(yáng)州八怪”之一的鄭板橋很有交往。板橋有詩《贈梁魏今國手》云:

坐我大樹下,秋風(fēng)飄白髭。朗朗神仙人,閉息斂光儀。小婦竊窺廊,紅裙飏疏離。黃精煨正熟,長跪奉進(jìn)之。食罷仍閉目,鼻息細(xì)如絲。夕影上樹梢,落葉滿身吹。機(jī)心付冰釋,靜脈無橫馳。養(yǎng)生有大道,不獨(dú)觀弈棋。

詩中所寫正是魏今晚年的形象。看來他不僅弈稱國手,而且講究養(yǎng)生之道。從詩中看,魏今似乎正為板橋表演道家長生之術(shù)。一邊吃黃精,一邊修煉,充滿神秘的氣氛。由此我們可以窺見這位棋藝名家生活中鮮為人知的一面。

(7)棋圣范西屏

范世勛(1708—?),字西屏(一作西坪),浙江海寧人。清朝三百年第一高手,也是我國古代最為杰出的圍棋大師。袁枚稱許他:“雖顏、曾世莫稱,惟子之名,橫絕四海而無人爭。將千齡萬齡,猶以棋名,松風(fēng)丁丁。”

西屏三歲時,見父與客對弈,即“啞啞指劃之”,客人無不驚異,都說:“此兒將來定會以弈名天下!”西屏的父親一生好弈,不善治家,結(jié)果“好弈破其家”而“弈卒不工”,多少是個悲劇性的人物。只好把希望寄托在兒子身上,親自教他下棋,并聘請縣中好手郭唐鎮(zhèn)、張良臣擔(dān)任教師。

西屏天資聰穎,七八歲時即能與郭、張兩位老師抗衡。郭、張遂知難而退,建議另請高明。時山陰俞長侯弈名遠(yuǎn)播,是除徐星友、梁魏今、程蘭如而外的高手。西屏的父親攜子慕名前往,拜俞長侯為師。在長侯的悉心指導(dǎo)下,西屏的棋藝進(jìn)步很快,12歲時已與老師齊名。這一年,11歲的施襄夏也拜在俞長侯門下,與西屏同窗學(xué)藝,日夕切磋,如魚得水。

兩位少年同是資質(zhì)不凡,弈事突飛猛進(jìn)。長侯既高興又驚奇,為使他們開拓視野,長侯曾攜二人前往杭州,拜訪前輩國手徐星友。星友授三子指導(dǎo),勉勵有加,并贈以《兼山堂弈譜》。西屏和襄夏如獲至寶,潛玩經(jīng)年,技藝愈加成熟。

雍正元年,西屏15歲。相傳這一年“西屏與長侯弈,授先十局,長侯皆北。自是師徒不復(fù)對壘”。說明兩人師徒名分雖在,但西屏的棋藝水平已超過老師許多。

對于一個有遠(yuǎn)見卓識的教育家來說,他的最大希望,莫過于學(xué)生超過自己。如學(xué)生只是托庇于老師的名望,亦步亦趨,一代不如一代,那對教育家自身也是一個不可原涼的悲劇。俞長侯之所以能夠培育出兩位絕代圍棋大師,就在于他始終以淡泊和欣喜的心情,看待學(xué)生超過自己,并盡心盡力予以成全。

當(dāng)西屏如雛鷹展翅,而聲名未廣之際,俞長侯特地攜他與襄夏造訪松江錢長澤。長澤字東匯,“以名家子,抱經(jīng)世才,而賦性恬淡,不樂仕進(jìn)。惟于百家雜藝朝夕研討,而尤工于弈。……先生弈學(xué)既高,從游日重,雅不屑以阿堵角勝負(fù)等博塞戲,故四方善弈者爭游其門。”長澤棋藝只達(dá)三品,但于棋理深有研究。屬于社會上有錢有勢,倡導(dǎo)贊助圍棋的名流,故家中高手頗聚,似有一登龍門,身價十倍之感。像徐星友、程蘭如等都曾是錢家座上客。西屏師徒三人來到以后,頗受優(yōu)待,長澤與兩位少年縱談古今棋理,范、施聽后“靡不悅服”。后來長澤編著《殘局類選》,西屏曾為之參訂。

自松江之游以后,西屏“名噪天下,遇日以隆”。畢沅《秋堂對弈歌·序》謂:“(范)年十三即成國工,百年來稱第一高手,前者弈師俱遜一籌。”袁枚《范西屏墓志銘》謂:“……十六歲以第一手名天下。”兩種說法并無矛盾,皆表明西屏在雍正年間即已稱雄棋壇。

西屏成名后,辭別師傅,開始他自己的棋藝生涯。從史料記載看,他的活動主要在江南蘇州、揚(yáng)州、太倉之間。年輕時曾游北京,《墨余錄》略有記載。又據(jù)鮑鼎《國弈初刊·序》云,西屏和襄夏二十六七歲時,曾在北京對弈十局,西屏七勝三負(fù),惜世無遺譜。傳說孤證,有人指為可疑,然以二人高弈盛名,受聘入京,亦屬尋常。

當(dāng)時國內(nèi)棋壇群雄紛爭,強(qiáng)手如云,似春秋戰(zhàn)國之勢。西屏南征北討,一掃群雄,遂成霸業(yè)。大抵除施襄夏以外,所有強(qiáng)手皆難望其項(xiàng)背。西屏全盛時期的精彩對局,從傳世棋譜看,除與襄夏之“當(dāng)湖十局”以及與梁魏今之十局,系分先對局,其余皆是讓子對局,從二子到九子,總有幾十人之多,基本囊括了乾隆時期的著名棋手。

西屏中年入贅江寧為婿。其人性倜儻任俠,瀟灑不群,游歷郡邑,士紳急爭致之。“所獲金無算,垂手散盡,囊中不留一錢”。袁枚也形容他“為人介樸,弈以外雖誅之千金,不發(fā)一語。遇窶人子顯者,面不換色,有所蓄半以施戚里”。

時太倉畢見峰好弈,寒暖不徹,常邀西屏至家作客。其孫畢沅曾形容西屏說:“每對弈,州中善弈者環(huán)觀如堵墻。君不思索,布局投子,初視草草,絕不經(jīng)意,及合圍討劫、出死入生之際,一著落枰中,瓦礫蟲沙盡變?yōu)轱L(fēng)云雷雨,而全局遂獲大勝。眾口歡呼,神色悚異,嘖嘖稱為仙。”詩云:“明軒洞豁筠簾遮,眾賓環(huán)堵且無嘩。東西對壘建棋鼓,圓奩方局無參差,五岳不動四目動,死灰槁木形神悚。……”是詩可想見西屏對弈時的情景矣。

乾隆二十九年,西屏56歲時客居揚(yáng)州。在此之前,西屏經(jīng)常來往于揚(yáng)州,所以有關(guān)他在揚(yáng)州的傳說故事很多。此次居住時間較長,曾應(yīng)兩淮鹽運(yùn)使高恒的邀請,住在其署衙后花園,著書立說。其間收儀征卞文恒為徒,文恒將施襄夏所著《弈理指歸》布衍與西屏參閱,西屏揀擇變化,參以己意,著成《桃花泉弈譜》。問世后風(fēng)行海內(nèi),各地出版商爭相鐫刻,一時洛陽紙貴。

《桃花泉弈譜》文字通俗,變化簡明,靈變遒勁,獨(dú)具特點(diǎn),是西屏畢生心血的結(jié)晶。自問世二百多年以來,向?yàn)橹型馄寮宜鶎殣郏词乖诮裉欤跃哂袠O大的指導(dǎo)意義。除《桃花泉弈譜》外,西屏尚撰有《自擬二子譜》、《自擬四子譜》等。

西屏去世不知于何年。然據(jù)《清朝野史大觀》載,嘉慶初,西屏曾到上海,與當(dāng)?shù)孛帜呖俗尩仁终劊枰灾笇?dǎo)。此說果信,則西屏八十余歲尚曾到滬游訪。

西屏的棋,“不循古法但橫行,自有云雷繞膝生”,奇妙高遠(yuǎn),如神龍變化,莫測首尾。李汝珍評價說:“范之于弈,如將中之武穆公,不用古法,戰(zhàn)無不勝。”臧念宣評價說:“西屏授子,靈奇變化,莫測端倪。如武侯八陣圖,五花八門,入其中者,莫能自免。”都是說他的棋有與前人不同的獨(dú)創(chuàng)性。

西屏在其所著《桃花泉弈譜·序》中說:“勛自髫年,愛習(xí)前賢之譜,罔不究心。”然而,“使必執(zhí)前人之譜以律今人之棋,政如安石官禮,房琯火牛,其不坐困于古也何哉!因不揣固陋,即其心得,錄為一書,皆戛戛獨(dú)造,不襲前賢。”從“愛習(xí)前賢”到“不襲前賢”,形象地說明了西屏之所以成為一代大師的關(guān)鍵。

西屏是一位“天才型”的棋手,他的棋更多地表現(xiàn)為創(chuàng)造力的進(jìn)發(fā),而不是功力的深厚積累。將前人的棋全部“忘卻”,胸中不存一絲影響,只下自己的棋!這就是西屏作為一個大藝術(shù)家,留給后人的寶貴啟示。

(8)棋圣施襄夏

施定庵(1709—1770),又名紹闇,字襄夏,浙江海寧人。與范西屏并世稱雄,同為棋界宗師。鄧元鏸有詩云:“范施馳譽(yù)在雍乾,如日中天月正圓。棋圣古今推第一,后無來者亦無前。”

襄夏出生在一個世代書香門第,其父是多才多藝的封建士大夫,“工詩文,擅書法,兼畫蘭竹。晚歲家居應(yīng)酬之暇,常焚香撫琴,對客圍棋”。襄夏自幼入塾,性拙喜靜。課余見父親撫琴、圍棋,聞聲心慕,請問其旨,父親說:“琴尚淡雅而鄙繁支,棋貴虛靈而病沾滯。汝羸弱多疾,琴尤宜也。”襄夏先是學(xué)琴,后來還是嗜好圍棋。

襄夏11歲時也拜在俞長侯門下。據(jù)他在《弈理指歸·序》中回憶:“同里范西屏長予一歲,從越郡俞長侯夫子游,年十二而與師齊名,因慕而亦從學(xué)焉。初師授三子,來年與范爭先。”

襄夏雖受教于名師,并與范西屏日夕磋磨,刻苦淬厲,極意專精,但他成為國手的時間卻比西屏晚了許多。如前范西屏一節(jié)所述,師徒三人松江之游以后,16歲的西屏已成為國手第一,而此時襄夏尚難與師兄并駕齊驅(qū)。襄夏21歲游湖州,在知府唐改堂幕中遇前輩國手梁魏今、程蘭如,尚被魏今授先,23歲從魏今游峴山,因魏今關(guān)于流水自然、與物無爭的教導(dǎo),頓悟“化機(jī)流行,無所跡象;百工造極,咸出自然。則棋之止于中正,猶琴之止于淡雅也。回憶從前登高涉遠(yuǎn),每入迂途,言下有會,即與諸前輩分先角勝”。可知此時襄夏才步入國手的行列。

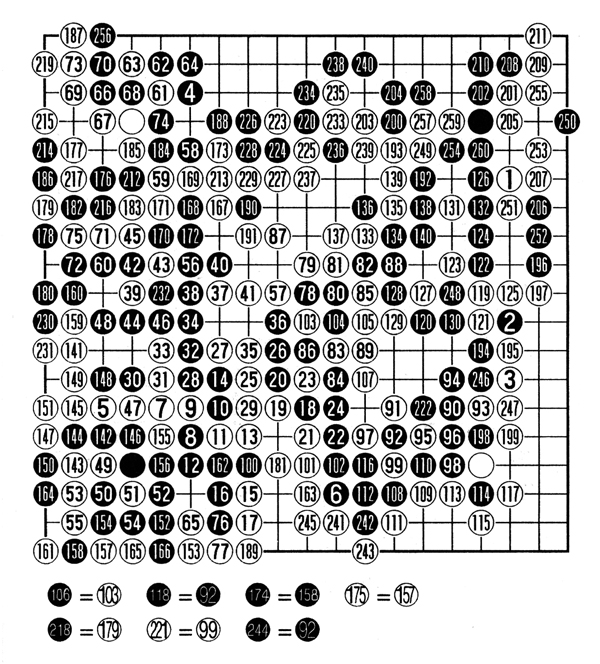

范、施“當(dāng)湖十局”之一

白方:施襄夏 黑方:范西屏 共260手 黑勝七子

從史料記載看,襄夏23歲以后,約有10年時間蹤跡不明。據(jù)《弈理指歸·序》云:“三十年來薄游吳楚,游道漸廣。”可知他的棋藝活動多在江南一帶。其時,除范西屏外,當(dāng)世高手已難與之爭鋒。這一時期,襄夏與各地高手對局很多,但除一些讓子譜外,大部分棋局未能流傳。據(jù)錢保塘《范施十局序》言,襄夏家族藏有他的遺譜很多,不曾印行,后經(jīng)兵亂毀失殆盡,良可慨嘆。

乾隆四年,襄夏與西屏進(jìn)行十局“爭霸戰(zhàn)”,即“當(dāng)湖十局”,勝負(fù)各半。自此以后,襄夏中年超卓,后來居上,終于和西屏分庭抗禮,共執(zhí)棋壇牛耳。可以說,“當(dāng)湖十局”乃是最終奠定襄夏棋圣地位的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

襄夏43歲時曾游揚(yáng)州,兩淮鹽運(yùn)使盧見曾邀他至署,與名手黃及侶角藝。及侶也可入當(dāng)時國手之列,與程蘭如受先,但定庵卻授他二子。50歲時又客居揚(yáng)州數(shù)年,專以“教授諸弟子”,并開始撰寫《弈理指歸》。53歲書成,盧見曾為之刻印刊行。此后數(shù)年,漫游無錫、松江、蘇州等地,參加校定《弈妙》(吳峻、吳駧編)、《弈隅通會》(汪秩編)。五十八歲時,又完成另一部名著《弈理指歸續(xù)編》。此外還著有《自擬二子譜》等書。

襄夏六十一歲逝世。在他一生的最后十年中,集中精力著述,旨在以所得傳人,為我國圍棋藝術(shù)留下了寶貴的遺產(chǎn)。

襄夏的棋,算路精密細(xì)膩,風(fēng)格穩(wěn)重老練,于棋理有精辟透徹的認(rèn)識。襄夏對局時苦思冥想,謀略深遠(yuǎn),意在子先。故他與西屏那樣天才型棋手對弈時,能以“樸拙”的計(jì)算,抓住對手的漏著,反敗為勝。襄夏一向反對隨手落子,自題詩云:“弗思而應(yīng)誠多敗,信手頻揮更鮮謀。不向靜中參妙理,縱然穎悟也虛浮。”這里所說“縱然穎悟也虛浮”,顯然是對像西屏那樣“靈變有余,細(xì)密不足”的一種含蓄的批評。如若結(jié)合襄夏的實(shí)戰(zhàn)對局,研究他的棋藝的優(yōu)劣,就會發(fā)現(xiàn)他的棋靈變不如西屏,而細(xì)密勝之。

襄夏是一位“功夫型”的棋手。這樣的棋手要想出人頭地,費(fèi)時費(fèi)力,十分困難。襄夏在他成長的過程中,遠(yuǎn)不如西屏來得輕巧和迅速。但是,正因?yàn)樗冻鲞^艱卒的努力,功力深厚如磐石一樣牢固,所以他不僅在實(shí)戰(zhàn)競技場中以“無敵標(biāo)譽(yù)”,而且在棋理、棋法的闡述方面,也比西屏系統(tǒng)得多。

襄夏生長于封建士大夫家庭,終難免文人習(xí)性。他雖弈名蓋世,卻說自己“余非弈人也”。雖是自謙,但也含有并非獨(dú)擅棋藝的意思。他自幼人塾學(xué)習(xí)八股,工詩善琴,古文功底深厚。即以《弈理指歸》《弈理指歸續(xù)篇》為例,其中歌訣多為押韻和對偶的文言。《續(xù)篇》中的九首自題詩,句法也頗為工整。但是由于字句深奧,不夠通俗,也就影響在社會上的傳播。

綜觀襄夏的一生,最能啟人深思之處,是他幼時性拙,天資不如西屏。然而他并不氣餒,經(jīng)過孜孜不倦的刻苦努力,終于后來居上,成就了非凡的業(yè)績。后人盡可以從襄夏的經(jīng)歷中受到鼓舞,在事業(yè)的追求中增強(qiáng)信心和勇氣。古人云:“桃李不言,下自成蹊。”襄夏之謂也。

(9)徐星標(biāo)幼時戰(zhàn)棋客

乾隆時期有一位國手徐星標(biāo),名字最初見于袁枚《小倉山房文集》,但無棋譜流傳。遂有人懷疑徐星標(biāo)乃徐星友之誤,如清末的筆記叢書《清稗類鈔》、《清代軼聞》等均對此提出疑問。近代《弈學(xué)月刊》也曾刊出考證文章,論述星標(biāo)必非是星友云云。

其實(shí)袁枚《徐君星標(biāo)墓志銘》已將星標(biāo)的年望、籍貫敘述清楚。徐星標(biāo)乃吳江梨里人,死于范西屏之后,享年六十有九,故他大約生于雍正初年。徐星友乃浙江錢塘人,約生于順治元年左右。因此,星友、星標(biāo)不是一人可知。

星標(biāo)11歲時,棋藝已有相當(dāng)水準(zhǔn)。一天有江西棋客來,適值其父外出,乃抱星標(biāo)坐膝上,戲曰:“你能代你父親與我下棋嗎?”星標(biāo)說:“好!”棋客憐其幼,問讓子若干?星標(biāo)跪在椅子上說:“我是主人,你是客人,愿讓客先。”棋客笑而從之,剛下數(shù)著,棋客已感星標(biāo)出手不凡,遂攢眉苦思。剛下子,星標(biāo)即隨手支應(yīng),又跑到階下嬉戲。棋客害怕?lián)p名,借故遁去。

星標(biāo)的棋,據(jù)袁枚介紹說:“其布局審勢,雖本家法,而常出意外之奇。或敵人堅(jiān)壁高壘,萬無破法,星標(biāo)強(qiáng)投數(shù)子于閑處,若惹人訕笑者。俄而近聯(lián)遠(yuǎn)映,若火生積薪中,燎原莫遏,又如降兵內(nèi)應(yīng),伏甲四起。觀者且驚且喜且叫絕,而卒莫測其所以然。”

星標(biāo)父子兩代“國手”,為何竟無局譜流傳?若非袁枚為其撰寫墓志銘,就將湮沒無聞。分析起來,大約有如下兩個原因,一、星標(biāo)父子隱居在家,交游不廣。不像其他國手,四海周游,遍訪棋友,逐鹿中原以求霸業(yè)。因此在社會上的知名度不高。二、或許袁枚的墓志銘有過甚其辭之處,星標(biāo)父子雖可稱為高手,但尚未達(dá)到國手階段。在康、乾時期國手如林的情況下,螢火之光難免為日月星辰所掩。

(10)晚清“十八國手”

對于從嘉慶至光緒(1796—1908)這一段時間內(nèi)的圍棋國手,史料中每有“十八國手”之目。但其中究竟包括哪些人,受史料所限,已難以確考。如若參照裘毓麟《清代軼聞》、徐珂《清稗類鈔》以及鄧元鏸《弈潛齋集譜》等書的記載,從嘉慶至光緒一百多年間,出現(xiàn)的圍棋國手大致有如下數(shù)人:

潘星鑒、黃友功、申立功、金秋林、任渭南、林越山、賴秀山、沈介之、張介軒、徐耀文、楚桐隱、李昆瑜、錢貢南、黃曉江、陳德堂、程德堂、釋秋航、李湛源、周星垣、董六泉、施省三等。再加上周小松、陳子仙,共二十三人。當(dāng)然,這只是一個不完全的統(tǒng)計(jì),實(shí)際上在這一百多年中,被稱“國弈”的人還有一些,但著名的“十八國手”大致包括在上述二十幾個人中間。

這一時期的國手,從數(shù)量上說當(dāng)不算少,質(zhì)量上卻頗為參差不齊。例如黃友功(賢書)與范西屏受三子,后與潘星鑒則對子,故被鄧元鏸列為名家(國手)。再如釋秋航嘗與范、施弈,皆受二子,范、施沒,遂以國手聞。用一句俗語形容,即“山中無老虎,猴子稱大王”。這也說明國手的概念只是相對而言,并無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。人們往往把某一時期公認(rèn)的最高品棋手稱為“國手”,而將與之對弈不受子者也稱為國手。因此棋書中常有“黑國手”、“白國手”之稱謂,這兩種國手之間棋力至少相差一先,但也皆可稱為國手。如果與范西屏、施襄夏相比,“十八國手”中的大部分人,棋力水平大約要差二至三子。

(11)棋界高人釋秋航

晚清的圍棋國手中,有一位和尚,名湛靜,字秋航,儀征人。秋航不但棋高,享壽也高。關(guān)于他的生年和壽數(shù),諸說不一。《待月簃弈譜》、《寄青霞館弈譜》均稱:釋秋航死于同治二年癸亥秋間,年九十余歲。《勇廬閑話》載:“僧湛靜,字秋航,卒年百一歲。”《清代軼聞》載:“僧秋航,振奇人也。……同治癸亥年,百十九歲矣。”總之,由于釋秋航享壽極高,后人對此遂產(chǎn)生種種傳說,生年只可存疑。但是對于他的卒年,諸種記載并無太大出入。

釋秋航一生經(jīng)歷了乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治五個朝代。人們常說下圍棋的人長壽,秋航無疑是一個典型的例證。他平生交往的棋手極多,乾隆年間,曾與范西屏、施襄夏交手,被授二子。范、施死后,秋航才以國手名動天下。道光年間,周小松年輕時,曾從秋航學(xué)棋,受益不淺。但秋航的棋譜留傳極少,很難對他的棋藝水平作全面評價。從他與兩代大國手范、施及周小松的關(guān)系看,無疑是一位承前啟后的人物。

秋航約在中年的時候來到北京,長期留住梁家園壽佛寺。他雖托身僧侶,但不受佛教清規(guī)戒律的束縛,而是茹葷飲酒,以棋為佛事。白天和慕名前來的棋友手談,夜晚不枕不臥,結(jié)跏趺坐,蒲團(tuán)面壁。秋航生性好客,時常約人餐聚,飲啖之后,必以角逐棋藝為樂事,有時也受地方士紳的招待,參加棋會。弈棋之余,秋航也常至街坊里弄收集廢紙焚化(當(dāng)時稱為“惜字紙”),這也是僧侶所從事的“善事”之一,目的是了卻前生的宿債,祈禱冥福。從秋航一生的行跡看,他性格灑脫,不拘理法,行為常有不被世人理解者,頗像一位隱身寺院的世外高人。

(12)晚清大國手周小松

周小松,名鼎,江蘇揚(yáng)州江都縣人。關(guān)于他的生年,前后諸說紛紜。汪二丘所撰《周鼎傳》中未曾明言,可知當(dāng)時已不可考。《碑傳集補(bǔ)》稱小松生于嘉慶二十五年(1820)。

小松出生的揚(yáng)州,自古以來就是繁華富庶的水路重鎮(zhèn),也是達(dá)官商賈、文人墨客薈萃之所。“二十四橋明月夜,玉人何處教吹簫”。地靈人杰,棋風(fēng)大倡。《揚(yáng)州畫舫錄》里約略記敘了康、乾盛世,圍棋國手在揚(yáng)州活動的情況。小松雖生時較晚,但揚(yáng)州作為清代圍棋活動的中心,仍在世人心中占據(jù)著重要地位。大江南北的高手也常聚集揚(yáng)州,以棋會友。

小松年輕時,在鄉(xiāng)間下棋,已有相當(dāng)水平。十八歲時跟儀征老和尚秋航進(jìn)修,小松被授二子,下了一百多局,用功勤勉,取得長足的進(jìn)展。小松二十一歲時,適逢南通老國手李湛源來到揚(yáng)州,小松慕名已久,遂擺開紋枰求教,先由湛源讓二子下指導(dǎo)棋。未及中局,湛源的棋已呈敗象,只好推開棋盤,起身對小松說:“你的棋已算到七路,步入了大成階段。只可分先對局,怎么能饒子呢!”湛源的意思是說,小松計(jì)算棋路精確深遠(yuǎn),已可與自己分庭抗禮,也就是承認(rèn)他的棋已經(jīng)達(dá)到國手水平。

從此,小松的聲名四處播揚(yáng),成為棋壇一顆冉冉上升的明星,各方爭相聘請。安徽巡撫英翰慕名將他邀至衙署,待以上賓之禮,請他為范西屏、施襄夏所弈《當(dāng)湖十局》撰寫評解。小松獨(dú)居樓上,悉心揣摩不已,數(shù)日后回報英翰說:“《十局》用意精深,我仍有少數(shù)不能完全領(lǐng)會。不便隨意評解,自欺欺人。”表現(xiàn)了一個圍棋藝術(shù)家嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度。英翰感覺這位青年誠懇謙虛,深相贊許。彼時安徽還有一位道臺劉文柟,嗜棋好客,家中常聚一些各地的圍棋高手。小松也常出入其門,與眾棋手較量高低。其中與另一大國手陳子仙對局尤多,彼時兩大高手都處于技藝成熟的全盛時期,為爭奪棋壇霸主地位而全力以赴,他們的棋雖然比不上范、施《當(dāng)湖十局》那樣登峰造極,但也留下了許多精彩的棋譜為后世所效法。后來子仙去世,小松便獨(dú)執(zhí)棋壇牛耳了。

道光年間,小松受鎮(zhèn)江丁建侯、丁理民叔侄的聘請去他家教棋,過路高手也常尋上門來與小松對壘。咸豐年間,太平天國起義的戰(zhàn)火蔓延到淮河流域,鎮(zhèn)江首當(dāng)軍事要沖,乃兵家必爭之地。丁氏全家去蘇北東臺避難,邀小松同往,小松的兒子五云也隨侍左右。五云的棋藝,約小松讓二三子的樣子,水平不能算低,因此常隨小松下些指導(dǎo)棋。東臺雖只是沿海的偏僻縣城,但因小松父子來到這里(光緒初年,小松又來過一次),一時弈棋的風(fēng)氣大盛,鄰近的泰州、鹽城兩縣的圍棋活動也因此而興旺起來。由此也可見一代大國手的影響,以及對圍棋普及發(fā)展的推動作用。

曾國藩在其兩江總督任內(nèi),也曾召小松去下棋。曾國藩棋藝不高,棋癮卻很大。他素有癬疥之疾,一手下棋,一手抓癢,皮屑滿座。但小松也無嗜痂之癖,無心退讓。盡管讓子很多,曾國藩的棋仍舊處處受窘,往往被分割成幾塊,每塊勉強(qiáng)做成兩只眼。他不由惱羞成怒,終至悔約,賴掉應(yīng)付給小松的盤費(fèi)。

小松去北京不止一次,除方濬頤外,還曾接受滿清皇族耆善的聘請。當(dāng)時有個福建士大夫林貽書在北京做寓公,也請小松教棋。小松也常與北京的棋手對局,但大多屬于指導(dǎo)性質(zhì)。高手劉云峰被小松授二子。劉云峰及其高足汪耘豐、伊耀卿等人對民國初期的北方棋壇很有影響,使將就衰微的棋道,得以綿延不絕。

小松晚年受江蘇學(xué)使之聘,到過江陰,在那里的南菁書院教授棋藝。后來,編輯對局譜《追來集》的高云麟,邀小松到杭州。高家有別墅“紅櫟山莊”在西湖邊上,湖光山色頗能陶冶性情,小松住在那里與高云麟下棋,地方好手徐藝齋、金明齋前來就教,均被授二子。從杭州北歸時,小松曾在上海停留一個時期,上海棋手爭欲親炙一代國手的絕藝,紛紛上門求教,其中范楚卿、楊士珊、李祥生、陳子懷等人都是受子中的佼佼者。

小松辭世的具體時間不詳,有記載說他去世約在光緒二十年(1895),照此推算,他應(yīng)享壽七十五六歲或更多一些。

綜觀小松的一生,他的棋藝成名于道光年間,又經(jīng)歷了咸豐、同治、光緒三朝,德高望重,無與倫比。他的聲名不但遍于國內(nèi),而且遠(yuǎn)播海外。日本棋書多次提到,著名八段棋手井上庵幻因碩想來中國,與小松切磋棋藝的故事。可惜限于種種條件,井上竟不能如愿以償。在我國近代圍棋史上,小松是一個關(guān)鍵性的人物。他雖然來不及看到“勢子對局”以后的時代,但是在中國開始廢棄“勢子對局”這個圍棋發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,他起到繼往開來的作用,對我國的圍棋發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。小松一生足跡遍于大江南北,桃李滿天下。民國初期,在棋壇廣有聲名的人物,大多與他直接或間接有過接觸。遺憾的是小松播下的是龍種,收獲的卻是跳蚤。他的弟子之中竟然沒有一個人能夠超過老師,為華夏的圍棋增光。

有關(guān)小松的棋譜,留存較多,主要見于《尊天爵齋弈存》、《尊天爵齋弈錄》、《皖游弈萃》、《待月簃弈譜》、《追來集》、《蜀山草掌弈存》等棋書中。其中《尊天爵齋弈存》、《尊天爵齋弈錄》由傅崧泉刊行于道光年間,彼時小松年事尚輕,當(dāng)是小松早期譜局。《蜀山草堂弈存》由方濬頤刊行于光緒初年,已是小松晚年的譜局了。小松北上入京時,路經(jīng)山東,曾被武峙東留住,兩人合編了《新舊弈譜匯選》,其中所選乃是清代前期和當(dāng)時的棋局。小松自選編輯《餐菊齋棋評》一書流行,所選之局均有詳評,選擇既嚴(yán),措辭亦當(dāng),是繼徐星友《兼山堂弈譜》之后的又一部重要著作。

(13)晚清大國手陳子仙

陳子仙,名毓性,浙江海寧人。關(guān)于子仙的生卒年月,史料中缺乏明確記載。但據(jù)《餐菊齋棋評》,于仙系同治庚午(1870)秋間,因痢疾不治而死,年未及五十。若定子仙當(dāng)時為四十八九歲,則他應(yīng)生于道光元年(1821)左右。

海寧也是清代大棋圣范西屏和施襄夏的故鄉(xiāng),素有弈棋的傳統(tǒng)。子仙生長在圍棋之鄉(xiāng),自幼受到熏陶,加之他天賦很高,童年的時候棋藝已經(jīng)非同凡響。《夢園叢說》記載了子仙童年的情況,頗有驚人少處:

子仙之父寒素,有棋癖但不精,常與客就弈為賭,輸則邀客就家門前小酒店宴飲以為償,子仙幼年時喜觀局。八歲時,父與客弈,受四子仍難招架,客落子險處,父苦思不得解,子仙曰:“此為欺著,其實(shí)白方病甚多,可在某處反戈一擊,截其勢為兩段,此著當(dāng)無所用矣。”后代父親接戰(zhàn),果轉(zhuǎn)敗為勝。又單獨(dú)與客戰(zhàn),客再輸,直至饒四子。客大驚異,遂以金助其讀書,數(shù)年后遂成名。

從以上記載來看,子仙是一個早慧的天才,他之所以后來成為一代大國手,與周小松并駕齊驅(qū),洵非偶然。

子仙的父親見兒子在圍棋方面很有發(fā)展,就帶他去江蘇常州拜訪老國手董六泉,由董授子進(jìn)行指導(dǎo)。時六泉已年過花甲,須發(fā)皆白;子仙則毛頭少年,頭挽紅線小辮。紋枰對坐,一老一小,一白一紅,相映成趣。子仙成名之前應(yīng)有大量的棋藝活動,從一個普通棋手而上升到國手的地位,是不可能一蹴而就的,需要無數(shù)次的比賽和角逐,戰(zhàn)勝許多彪炳顯赫的名手,才會得到社會的承認(rèn)。可惜史料不全,我們只能從一些零星的記載了解子仙成名前后的情況。這一時期中,子仙曾去鎮(zhèn)江,與前輩名手郭云海對局,郭大敗。之后,子仙到嘉興馬季杰家作客。馬本是紈袴子弟,經(jīng)子仙指導(dǎo),居然也成為好手。子仙還曾去蘇州陳墓鎮(zhèn)某戶作客,大大推動了該鎮(zhèn)的棋藝活動。

子仙成名之后,聲譽(yù)不減周小松,兩人遂成并世雙雄。初時各據(jù)方隅,彼此未曾晤面。兩人的技藝高低,在圍棋愛好者心中,還是一個謎。他們首次相逢是在揚(yáng)州,兩雄初次對壘,勾心斗角,傾竭全力,含有爭奪棋壇霸主的意味,是近代圍棋史上的一次重要的比賽,結(jié)果小松負(fù)半子。

從這次對局以后,子仙名聲大噪。后來他與小松受各方邀請,時常對陣。據(jù)小松記述,兩人先后下有百余局,但也多數(shù)未見流傳。有記載說子仙勝局較多,但從目前流傳的棋譜看,小松的勝局卻比子仙多。有人說,這是因?yàn)樽酉稍缡牛z譜棄取操諸小松之手。小松在棋評中對子仙雖甚推挹,但去取之間終難免有所偏倚。客觀地評價,兩人的棋堪稱勢均力敵,難分軒輊。但棋風(fēng)有所不同,鄧元鏸說:“周小松如金丹九轉(zhuǎn),爐火純青;陳子仙如劍客俠士,饒有奇氣。”可謂風(fēng)格獨(dú)特,各有千秋。或許子仙年歲較小,精力旺盛,著棋縱橫變化,鋒利神奇,因此與周小松對局略占優(yōu)勢。但子仙早逝,所以他的名望始終小如小松。

子仙足跡所至,以江淮一帶為多。《晴川對弈偶存》載,漢陽的晴川閣重建落成之時,住持繪空特邀子仙西上,在晴川閣與徐耀文對弈兩局。徐耀文乃前輩國手,在上江號稱無敵,但這兩局棋都是耀文執(zhí)黑先行,實(shí)系讓先(舊制,互先者先番執(zhí)白),大約耀文也屬黑國手之流,并非子仙敵手。其時畫家周景濂特繪一幅《晴川對弈圖》,并由楊象濟(jì)撰文記述其事,還有不少人題詩其后,連同兩局棋譜合并刊成專冊流行。

子仙病死的經(jīng)過,《海寧縣志》有所記載:同治庚午(1870)夏,子仙正在海寧故鄉(xiāng),忽接安徽巡撫英翰來信,告之有琉球使臣楊光裕將到,此君以棋藝自命不凡。因思東南國手無出子仙之上者,希來與之一決,俾知中國有人云云。子仙接信后,心中頓起為國爭光之意,隨即動身前往。誰知到安徽以后,楊光裕忽托故辭謝,對局之事遂成泡影。楊光裕的棋藝在琉球確有一定聲望,孫小文所輯《琉球弈譜》中,曾有其對局,但水平較子仙頗有距離。是光裕之不肯入局,或許自知不敵,恐損名頭使然。子仙在安徽稍事停留,即返故里。不料半路跋涉辛苦,乃至中暑而感染痢疾,行至上海,竟一病不起。一代英才,就此魂歸九泉。