阿房宮與《阿房宮賦》散考

——經(jīng)典名篇故地新考之三十二

一

秦始皇在統(tǒng)一中國(guó)大業(yè)中,每征服一國(guó),便在京城咸陽(yáng)北坂仿照其國(guó)宮殿重新建造,稱(chēng)為六國(guó)宮殿。秦始皇一次就把各地的12萬(wàn)領(lǐng)主和富商大賈遷徙咸陽(yáng),昔日咸陽(yáng)宮殿林立,人口急增。但是咸陽(yáng)南臨渭水,北靠高原,無(wú)發(fā)展前途,于是秦始皇便向渭河以南的廣闊平原拓展。公元前212年,他征發(fā)70萬(wàn)刑徒,在西周灃鎬附近興建阿房宮前殿,阿房意即近旁,是指離咸陽(yáng)近的意思。誰(shuí)知,前殿尚未竣工,秦始皇便死去。他死后,秦二世繼續(xù)營(yíng)建。相傳,阿房宮大小殿宇共700余所,一天之中各殿氣候不盡相同。秦始皇生前,把從六國(guó)掠奪來(lái)的珠寶、美女深藏宮內(nèi)。他巡回各宮室一天住一處,死時(shí),還未把宮室住遍。秦朝末年,項(xiàng)羽火燒阿旁宮,據(jù)傳大火三個(gè)月不熄。

歷史上關(guān)于阿房宮的記載,主要有以下幾種史籍:

《史記·秦始皇本紀(jì)》:“三十五年……乃營(yíng)作朝宮渭南上林苑中,先作前殿阿房,東西五百步,南北五十丈,上可坐萬(wàn)人,下可建五方旗。周馳為閣道,自殿下直抵南山,表南山之巔以為闕。為復(fù)道,自阿房渡渭,屬之咸陽(yáng),以象天極閣道絕漢抵營(yíng)室也。阿房宮未成。成,欲更擇令名名之。作宮阿房,故天下謂之阿房宮”;

《漢書(shū)·賈山傳》:“阿房之殿,殿高數(shù)十仞,東西五里,南北千步,從車(chē)羅騎,四馬騖馳,旌旗不撓,為宮室之麗之于此”;

酈道元《水經(jīng)注》“渭水”條:“阿房前殿,在長(zhǎng)安西南二十里,殿東西千步,南北三百步,廷中受十萬(wàn)人”;

《三輔舊事》云:“阿房東西三里,南北五百步,廷中受萬(wàn)人,又鑄銅人十二于宮前”;

《三輔黃圖》云:“阿房宮可受十萬(wàn)人,車(chē)行酒,騎行炙,千人唱,萬(wàn)人和,銷(xiāo)鋒鏑以為金人十二,立于宮”;

宋敏求《長(zhǎng)安志》云:“阿房宮,一名阿城,西北三面有墻,南面無(wú)墻。周五里一百四十步,崇八尺,上闊四尺五寸,下闊一丈五尺,今悉為民田”;

從以上記載來(lái)看,《三輔舊事》、《長(zhǎng)安志》、《史記》的記載相近,《水經(jīng)注》、《三輔黃圖》中阿房宮的規(guī)模幾乎擴(kuò)大了十倍:東西五百步變成了千步,擴(kuò)大了一倍;容納人數(shù)也由萬(wàn)人擴(kuò)大為十萬(wàn)人。到了賈山東嘴里,就變成了“東西五里,南北千步”;殿高也由“下可建五丈旗”變成了“殿高數(shù)十仞”。這大概就是歷史與文學(xué)的區(qū)別:《三輔舊事》是史料筆記,《長(zhǎng)安志》是方志,《史記》則是通史,他們皆具有史學(xué)具體務(wù)實(shí)等特征。《水經(jīng)注》是帶有極濃的文學(xué)意味的地理書(shū),我們只要讀過(guò)其中的“三峽·江水”篇,大概都會(huì)得出這個(gè)印象;《三輔黃圖》中“車(chē)行酒,騎行炙,千人唱,萬(wàn)人和”,也明顯是種文學(xué)的夸飾。至于賈山,受業(yè)于祖父——魏王時(shí)博士弟子賈祛,為人博聞強(qiáng)記,其散文有戰(zhàn)國(guó)策士縱橫之風(fēng)。況這段文字又是“借秦為名”向漢文帝“言治亂之道”[①],為了打動(dòng)人主,更帶有夸飾的成分。所以相比之下,《史記》中關(guān)于阿房宮的記載,可能較接近事物的原貌。這不僅因?yàn)椤妒酚洝肥潜臼窌?shū),司馬遷又恪守“其文質(zhì)、其事核”、“不虛美、不隱惡”的史德;也不僅因?yàn)椤妒酚洝烦蓵?shū)的時(shí)間距阿房宮被焚的時(shí)間最近(司馬遷在武帝太初元年著手寫(xiě)《史記》,距阿房宮被焚僅114年),容易接觸第一手材料。更讓人征信的是:《史記》中關(guān)于阿房宮的有關(guān)記載,也陸續(xù)被近年來(lái)的考古新發(fā)現(xiàn)所證實(shí)。據(jù)西安考古所提供的資料[②],阿房宮原址在秦都咸陽(yáng)上林苑內(nèi),距離陜西省西安市西郊約15公里處,今西安和咸陽(yáng)市之間三橋鎮(zhèn)南地郿塢嶺。該嶺的北、西、東三面皆是兩、三丈高的夯土臺(tái),南面為緩坡?tīng)睿h(yuǎn)遠(yuǎn)望去猶如城堡,秦代的阿房宮就建在這個(gè)夯土臺(tái)上,當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)始皇臺(tái)。這個(gè)遺址,東起巨家莊、趙家堡,西至古城村,東西長(zhǎng)1300米,南北寬500米,臺(tái)基面積約60萬(wàn)平方米左右。這與《史記》中記載的“東西五百步,南北五十丈”的建筑框架基本相符,在這樣的臺(tái)基上建筑的宮殿,也確可容納萬(wàn)人左右。另外,臺(tái)基地南面為緩坡,也符合《史記》中“為閣道,自殿下直抵南山,表南山之巔以為闕”的記載。既然在咸陽(yáng)以西,這樣“為復(fù)道,自阿房渡渭,屬之咸陽(yáng)”也就很有可能。另外,據(jù)上述考古資料,夯土臺(tái)上還殘存有臺(tái)階的痕跡,柱礎(chǔ)和下水管道。曾出土“高奴銅石權(quán)”、西漢銅器群及銅柱外箍、戶樞等文物,以及磚、板瓦、瓦當(dāng)、筒瓦、柱窩、柱礎(chǔ)等建筑遺物。一瓦筒上有“右宮”二字,另一瓦筒上有“右二五”三字。磚瓦和柱礎(chǔ)皆有火燒過(guò)的痕跡,再加上遺址內(nèi)的紅燒土、燒塊。這也證實(shí)了《史記》中關(guān)于阿房宮的記載是較符合歷史本來(lái)面貌的。今日在此遺址已建起巍峨的宮闕,以招攬游人。

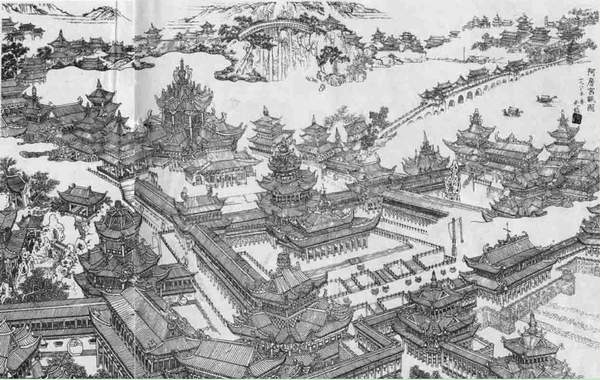

今日阿房宮前殿

二

杜牧的《阿房宮賦》是篇“詩(shī)人之賦”[1],“詩(shī)人之賦麗以則”[1],他通過(guò)想象,用一種夸飾的語(yǔ)言描繪了阿房宮的富麗和靡費(fèi),并以此為椐,指斥秦始皇的荒淫失德,虛耗民力財(cái)力,導(dǎo)致二世而亡,從而表達(dá)作者“滅六國(guó)者,六國(guó)也,非秦也;族秦者,秦也,非天下也”的思想傾向和政治主張。但事實(shí)是,杜牧賦中的阿房宮并非歷史上真實(shí)的阿房宮,秦始皇造阿房宮的目的,也并非僅為個(gè)人之淫樂(lè)。當(dāng)然,作為一篇“詩(shī)人之賦”,我們不可能也不應(yīng)該要它等同于歷史記錄,相反,我們倒是可以把歷史上的阿房宮與詩(shī)人筆下的阿房宮作一比較,通過(guò)對(duì)其夸飾之處的考較,反過(guò)來(lái)推測(cè)詩(shī)人作如此處理的原因,也可以使我們了解:作為“麗以則”的“詩(shī)人之賦”是如何通過(guò)改造歷史來(lái)表達(dá)自己傾向性的。

如果說(shuō)《史記》中關(guān)于阿房宮的記載是比較真實(shí)可信的話,再回過(guò)頭來(lái)比較一下杜牧的《阿房宮賦》,可以看出這篇“詩(shī)人之賦”在以下幾個(gè)方面與史實(shí)有著明顯的不同:

第一,宮殿的規(guī)模與格局。《阿房宮賦》說(shuō)阿房宮的建筑面積是“復(fù)壓三百余里,隔離天日”;地理位置是將渭水和樊川都包納在內(nèi):“二川溶溶,流入宮墻”;宮內(nèi)建筑物更是“五步一樓,十步一閣”,“盤(pán)盤(pán)焉,囷囷焉,蜂房水渦,矗不知幾千萬(wàn)落”,這顯然是一種夸張。至于其中關(guān)于該建筑的宏麗龐大的鋪排和描繪,諸如“長(zhǎng)橋臥波,未云何龍?復(fù)道行空,不霽何虹?高低冥迷,不知東西”;“歌臺(tái)暖響,春光融融;舞殿冷袖,風(fēng)雨凄凄。一日之內(nèi),一宮之間,而氣候不齊”;“明星熒熒,開(kāi)妝鏡也;綠云擾擾,梳曉鬟也;渭流漲膩,棄脂水也;煙斜霧橫,焚椒蘭也”,更是一種文學(xué)上的浪漫想象。因?yàn)樽鳛榍卮囊蛔俺瘜m”,其面積根本不可能“復(fù)壓三百余里”,況且,阿房宮從公元前212年開(kāi)始營(yíng)建,到公元206年項(xiàng)羽兵進(jìn)咸陽(yáng)付之一炬前,阿房宮并未建成,建成的只是該殿的“前殿”,因此連個(gè)“令名”也未來(lái)得及命名,只是口語(yǔ)式的稱(chēng)之為“阿房”,就像“阿杏”、“阿華”一樣。2002年,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所和西安市文物保護(hù)考古所組成的阿房宮考古隊(duì),在北至渭河、南至漢代昆明池北岸、東至皂河、西至沛河的135平方公里范圍內(nèi)秦漢上林苑遺址,進(jìn)行了進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)五年的調(diào)查、勘探和發(fā)掘。據(jù)阿房宮考古隊(duì)負(fù)責(zé)人、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所李毓芳研究員2007年11月22日在湖南龍山縣舉行的一次秦文化國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)上說(shuō):經(jīng)過(guò)5年艱苦而細(xì)致的考古,“沒(méi)有發(fā)現(xiàn)傳說(shuō)中的阿房宮”。在前面提到前殿遺址“夯土臺(tái)“發(fā)掘結(jié)果,“基面的東、西、北三面有墻,南面無(wú)墻。三面墻所圍區(qū)域內(nèi)沒(méi)有秦代堆積層,沒(méi)有宮殿建筑遺跡,也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)火燒痕跡”。其結(jié)論是:“除了沒(méi)有完工的前殿建筑外,阿房宮并沒(méi)有其他建筑建成”。(李毓芳在秦文化國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)上發(fā)言)。這個(gè)結(jié)論當(dāng)然有可商榷之處:因?yàn)樵诂F(xiàn)有地方?jīng)]有發(fā)掘出阿房宮,并不能說(shuō)明就沒(méi)有阿房宮;即使是發(fā)掘出的前殿沒(méi)有建成,也不能說(shuō)明阿房宮沒(méi)有建成,可能只是而已。這種推測(cè)也并非今人獨(dú)有,宋代的程大昌就曾認(rèn)為:阿房宮的宮墻當(dāng)時(shí)也未來(lái)得及建就被焚毀[③]既然如此,杜牧在《阿房宮賦》中對(duì)阿房宮建筑規(guī)模的宏麗就完全是一種夸飾和想象:

二川溶溶,流入宮墻。五步一樓,十步一閣;廊腰縵回,檐牙高啄;各抱地勢(shì),鉤心斗角。盤(pán)盤(pán)焉,囷囷焉,蜂房水渦,矗不知其幾千萬(wàn)落。長(zhǎng)橋臥波,未云何龍?復(fù)道行空,不霽何虹?高低冥迷,不知西東。歌臺(tái)暖響,春光融融;舞殿冷袖,風(fēng)雨凄凄。一日之內(nèi),一宮之間,而氣候不齊。

第二,宮內(nèi)生活的描敘。杜牧的《阿房宮賦》描述華麗宏大的阿房宮內(nèi),充斥著無(wú)數(shù)從六國(guó)擄來(lái)的嬪妃媵嬙。她們遠(yuǎn)離故國(guó),閉鎖深宮,在無(wú)人欣賞的梳洗打扮和毫無(wú)希望的爭(zhēng)寵望幸中度過(guò)自己的青春年華。與之相伴的還有六國(guó)的王子皇孫,他們也失去了往日的紆貴淪落為秦宮人,所謂:

“嬪妃媵嬙、王子皇孫,輦來(lái)于秦。朝歌夜弦,為秦宮人。明星熒熒,開(kāi)妝鏡也;綠云擾擾,梳曉鬟也;渭流漲膩,棄脂水也;煙斜霧橫,焚椒蘭也……一肌一容,盡態(tài)極艷。嫚立遠(yuǎn)視,而望幸焉。有不得見(jiàn)者,三十六年”。

不可否認(rèn),這段關(guān)于秦宮人的描述并非全然虛構(gòu),是有一定歷史依據(jù)的。據(jù)《史記·秦始皇本紀(jì)》:“秦每破諸侯,寫(xiě)放其宮室,作之咸陽(yáng)北阪上,南臨渭,自雍門(mén)以東至涇渭,殿屋復(fù)道樓閣相屬,所得諸侯美人鐘鼓以充入之”。這即是《阿房宮賦》中“輦來(lái)于秦”、“為秦宮人”的歷史依據(jù)。但是,杜牧在此偷換了一個(gè)概念:這些輦來(lái)于秦的六國(guó)嬪妃媵嬙、王子皇孫,連同鐘鼓文物是被安置在“自雍門(mén)以東至涇渭”,按六國(guó)舊宮仿造的一系列宮室之中,并非皆在作為“朝宮”的阿房宮。唐張守節(jié)的《史記正義》可為此論提供兩條佐證:其一是“正義”引《廟記》云:“北至九嵕、甘泉,南至長(zhǎng)楊、五柞,東至河,西至汧渭之交,東西八百里,離宮別館相望屬也。木衣綈繡,土被朱紫,宮人不徙,窮年忘歸,猶不能遍也”。明確指出這些宮人散落在“東西八百里,離宮別館”之中。另一條是“正義”引《三輔舊事》:“始皇表河為秦東門(mén),表汧以為秦西門(mén),表中外殿觀百四十五,后列宮女萬(wàn)人,氣上沖于天”[④]。也指出這萬(wàn)余名宮女散布于一百四十五座宮殿之中,而不專(zhuān)屬阿房。至于在這座尚未完工的阿房宮內(nèi)是否有嬪妃媵嬙,前面提到的那位程大昌首先提出懷疑:“然考首末,則始皇之世,(阿房宮)尚未竟功也,安得有脂水可棄,而漲渭以膩也”[⑤]。程大昌說(shuō)的也過(guò)于絕對(duì),因?yàn)閺陌⒎繉m出土的“高奴銅石權(quán)”來(lái)看,阿房宮的前殿至少在秦二世時(shí)已開(kāi)始使用,其間有宮女也未嘗沒(méi)有可能,但在以下幾點(diǎn)恐怕有違于史實(shí):一是阿房宮當(dāng)時(shí)還在興建之中,恐怕不會(huì)出現(xiàn)《阿房宮賦》中所描述的那種嬪妃媵嬙,充塞期間;嫚立遠(yuǎn)視,而望幸焉的情景;二是阿房宮始建于秦始皇三十五年,三十七年秦始皇即崩于沙丘,因此秦始皇幾乎不可能在阿房宮生活過(guò);即使在阿房宮住過(guò),也不可能出現(xiàn)《阿房宮賦》中所說(shuō)的嬪妃媵嬙中“有不見(jiàn)者,三十六年”的情形。三是還沒(méi)有資料足以證實(shí)秦始皇這個(gè)刻薄寡恩德暴君在后宮縱情聲色,像《阿房宮賦》所描繪的那樣在“朝歌夜弦”中消磨歲月。歷史上倒是有這樣的記載:秦始皇踐位后即忙于巡行天下,先后五次出巡,歷經(jīng)十三郡,他也就是在巡幸途中得暴病死于沙丘的。他親政后,放逐了權(quán)臣呂不韋,大權(quán)集于一身,平日規(guī)定每天要看奏章之類(lèi)文件120斤(竹簡(jiǎn))。在他執(zhí)政的一生中,外戚未染指過(guò)政權(quán),世人不知秦始皇的皇后、嬪妃姓名,這都是史實(shí)。從考古發(fā)掘來(lái)看,現(xiàn)在臨潼驪山下高聳的是這個(gè)獨(dú)裁者的高大陵墓,四周一、二、三號(hào)陪葬坑發(fā)掘出的皆是威武雄壯的武士俑和戰(zhàn)車(chē),即舉世聞名的“兵馬俑”和“銅馬車(chē)”,而不是“綠云擾擾”的后宮佳麗。由此看來(lái),《阿房宮賦》中關(guān)于秦始皇在阿房宮內(nèi)后宮生活的描繪,基本上純屬想象和虛構(gòu)。

第三,修建阿房宮的目的。杜牧認(rèn)為秦始皇修建阿房宮是“愛(ài)紛奢”,把從六國(guó)摽掠來(lái)的財(cái)物“用之如泥沙”。今人也有人認(rèn)為:“秦始皇征發(fā)數(shù)十萬(wàn)人長(zhǎng)期修建阿房宮,是專(zhuān)供個(gè)人生前享樂(lè)的”[⑥]。無(wú)可諱言,秦始皇是中華歷史上少見(jiàn)到極為狠毒又極為自私的暴君,他興建阿房宮的目的,當(dāng)然不排斥個(gè)人享樂(lè)這個(gè)因素,但還有著更為重要的政治動(dòng)因和實(shí)際需要。從政治動(dòng)因來(lái)看,秦是中國(guó)歷史上第一個(gè)封建集權(quán)制國(guó)家,他第一次用郡縣制取代了貴族的分封制。為了加強(qiáng)這種天下統(tǒng)一于秦的集權(quán)觀念,他不僅要統(tǒng)一文字、統(tǒng)一度量衡,而且還要人們?cè)谛睦砩险J(rèn)可是秦統(tǒng)一了天下,咸陽(yáng)是全國(guó)的中心。所以秦的小篆成了規(guī)范性文字,秦的外圓內(nèi)方銅錢(qián)成了國(guó)幣,而且把十二萬(wàn)戶豪富遷入咸陽(yáng),從咸陽(yáng)修筑通往天下的驛道和直道,使咸陽(yáng)由一個(gè)地處偏僻的諸侯國(guó)國(guó)都成為全國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。也正是出于這種政治上的考量,他才“每破諸侯,(便)寫(xiě)放其宮室,作之咸陽(yáng)北阪上,南臨渭,自雍門(mén)以東至涇渭,殿屋復(fù)道樓閣相屬,所得諸侯美人鐘鼓以充入之”。從某種意義上來(lái)說(shuō),這是一種展覽,是一種國(guó)威的炫耀;對(duì)六國(guó)舊貴族來(lái)說(shuō),也是一種震懾,一種提醒。這與后來(lái)蕭何營(yíng)造未央宮的想法有相似之處[⑦]。據(jù)《漢書(shū)·高祖紀(jì)》載:“蕭何治未央宮,上見(jiàn)其壯麗,甚怒,謂曰:‘天下洶洶,勞苦數(shù)歲,成敗未可知,是何治宮室過(guò)度!’何曰;‘天下方未定,故可因以治宮室。且夫天子以四海為家,非令壯麗亡以重威,且亡令后世有以加也’。上悅”。漢乘秦制,尚且如此;秦是中國(guó)歷史上第一個(gè)封建集權(quán)制國(guó)家,興建宮室,更應(yīng)當(dāng)包含“非令壯麗亡以重威”這個(gè)政治動(dòng)因。其次也由現(xiàn)實(shí)的考慮:如上所述,咸陽(yáng)從一個(gè)地處偏僻的諸侯國(guó)國(guó)都成為全國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,隨著通往全國(guó)的驛道、直道的開(kāi)通,中央機(jī)構(gòu)的設(shè)立,十二萬(wàn)戶富豪的遷入,六國(guó)貴族和宮人的入京,咸陽(yáng)要擴(kuò)建,更要修建一批離宮別館來(lái)容納上述人等,秦始皇感到“咸陽(yáng)人多,先王之宮廷小”,于是“乃營(yíng)作朝宮于渭南上林苑中”。[⑧]秦歷代的宮觀皆在渭北,此時(shí)為何要移往渭南呢?這固然是由于渭南地勢(shì)平坦,便于營(yíng)建大批宮觀,其中也未嘗不有加強(qiáng)對(duì)關(guān)東地區(qū)的控制,鞏固統(tǒng)一成果之目的。八十年代對(duì)秦始皇兵馬俑的發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)所有的武士俑都是手執(zhí)武器面朝東方,有的學(xué)者認(rèn)為這是警惕六國(guó)舊貴族進(jìn)犯,以昭警戒之義,這與秦始皇將宮觀建于渭南在某種意義上是相同的。

三

從以上的史料和分析可知,歷史上的阿房宮與杜牧筆下的阿房宮有著很大的差距,秦始皇修建阿房宮的目的及其在宮內(nèi)的生活,與杜牧的描述也有很大的不同。另一方面,杜牧的知識(shí)面又很廣博,他又是曾著過(guò)二百卷《通典》的杜佑的孫子,精通歷史典章是他家的傳統(tǒng):“舊第開(kāi)朱門(mén),長(zhǎng)安城中央。第中無(wú)一物,萬(wàn)卷書(shū)滿堂。家集二百編,上下馳皇王”[⑨]。他本人也曾任過(guò)史館修撰,因此,他絕不是不知道上述的史實(shí),而是別有懷抱。我以為,詩(shī)人作如此改造甚至虛構(gòu),是由他的創(chuàng)作動(dòng)機(jī)所決定的,具體說(shuō)來(lái)有以下兩個(gè)方面:

第一,是為了總結(jié)秦失天下的教訓(xùn),也為了表達(dá)作者反暴政、惜民力的民本思想。秦的得天下與失天下都顯得異常獨(dú)特和典型:偏于一偶,被姬姓諸國(guó)小視的嬴秦,偏偏打敗了軍事上經(jīng)濟(jì)上都比他強(qiáng)大得多的六國(guó)聯(lián)軍;但這個(gè)“以六合為家,以崤函為宮,據(jù)億丈之高,臨不測(cè)之淵以為固”的強(qiáng)秦,又居然在十二年后突然崩塌,成了中國(guó)歷史上最短命的王朝;秦始皇剛統(tǒng)一六國(guó)時(shí),“天下之士斐然鄉(xiāng)風(fēng)”,“元元之民莫不虛心而仰上”;十二年后則斬木為兵,揭竿而起,“山東豪俊遂并起而亡秦族”,人心為什么會(huì)在短短十二年內(nèi)發(fā)生如此相反的變化呢?這個(gè)問(wèn)題引起過(guò)歷代關(guān)心治亂的政治家或?qū)W者的思考,諸如賈誼、晁錯(cuò)等都有專(zhuān)論,賈誼就把其中的原因歸結(jié)為“仁義不施,攻守之勢(shì)異也”[⑩]。杜牧作為一個(gè)“有才而不能盡用”的政治家,一個(gè)注意“治亂興亡之跡,財(cái)賦兵甲之事”[1]的學(xué)者對(duì)此當(dāng)然會(huì)有自己的思考。他認(rèn)為秦亡的主要原因是他在取得天下后,“獨(dú)夫之心,日益驕固”,“愛(ài)紛奢”而“不愛(ài)其民”的結(jié)果,這是對(duì)賈誼等人所說(shuō)的“仁義不施”的具體化。正是從這一歷史思考出發(fā),他選擇了秦始皇修建阿房宮這一歷史事件,并把他集中化和典型化。杜牧筆下的阿房宮,已不是一座單獨(dú)的朝宮前殿,而是靡費(fèi)大量民力、財(cái)力的秦朝宮廷建筑的象征,乃至整個(gè)秦帝國(guó)虛耗民力以滿足其帝王驕奢之心的象征。詩(shī)人對(duì)阿房宮龐大規(guī)模的描繪和宮中驚人浪費(fèi)的鋪排,則是對(duì)整個(gè)秦始皇政權(quán)不惜民力、暴戾驕固的批判,之中既有對(duì)秦二世而亡歷史原因的思考,也表露出作者的民本思想。這里要指出的是:作者筆下的阿房宮如作為一座宮殿,與歷史上阿房宮之間有很大的差距,就像我在前面所指出的那樣;但如作為秦始皇不惜民力所修建的建筑群,乃至秦朝歷代宮觀的代稱(chēng)或典型化,那還是有深厚歷史依據(jù)的。據(jù)考古資料:自今天咸陽(yáng)市東的塔兒坡到五陵原東,是秦“北陵?duì)I殿”的原址,在這綿延百里的岡巒中,散落著秦代的三百多座宮觀。他們的修建年代,從秦孝公十二年(公元前三五0)“筑冀闕”,經(jīng)秦惠王初都咸陽(yáng)的“新作宮室”,直到秦始皇三十五年“令咸陽(yáng)之旁二百里內(nèi),宮觀二百七十,復(fù)道甬道相通”。經(jīng)過(guò)一百二十八年的不斷經(jīng)營(yíng),方在渭水沿岸廣袤綿長(zhǎng)的丘巒中,落成了這一座座宏偉大離宮別館群落。杜牧在《阿房宮賦》中描繪阿房“復(fù)壓三百余里,隔離天日”的連綿之狀,“驪山北構(gòu)而西折,直走咸陽(yáng)”的建筑走勢(shì),以及“五步一樓、十步一閣”,各抱地勢(shì)、復(fù)道行空的情狀,正是以這段史實(shí)作為夸張和想象依據(jù)和起點(diǎn)的。

第二,是為了借古諷今,針砭唐敬宗時(shí)代的政治現(xiàn)實(shí)。

關(guān)于這個(gè)創(chuàng)作動(dòng)機(jī),作者曾明確地表白過(guò):“寶歷大起宮室,廣聲色,故作《阿房宮賦》”[11]。長(zhǎng)慶四年正月,穆宗李恒服藥暴斃,太子李湛即位,改元寶歷。這是個(gè)貪好聲色、喜歡雜耍又異常暴虐的頑童,一即位,便“大起宮室,廣聲色”。陣日“游戲無(wú)度,狎昵群小,善擊球,好手摶”,“令左右軍、教坊、內(nèi)園為擊球、手搏、雜戲,有斷臂、碎首者,夜漏數(shù)刻來(lái)罷”,而且有許多怪癖,如喜歡斗驢,公然在大殿上“觀驢鞠角抵”;又喜歡深夜捕狐貍。性格又很暴虐,“性復(fù)褊急,力士或持恩不遜,輒配流、籍沒(méi)。宦官小過(guò),動(dòng)遭捶撻,皆怨且懼”[12]。此時(shí)杜牧約二十三歲左右,正在博讀經(jīng)史,準(zhǔn)備參加進(jìn)士試。作為一個(gè)宰相家弟子,又有著“平生五色線,愿補(bǔ)舜衣裳”抱負(fù)的青年政治家,當(dāng)然不滿于敬宗在寶歷年間的胡作非為,也為唐帝國(guó)的命運(yùn)深深擔(dān)憂,我們從他后來(lái)感嘆的“商女不知亡國(guó)恨,隔江猶唱后庭花”,就可以深切地體察到這一點(diǎn)。但他當(dāng)時(shí)又無(wú)法向皇上直接進(jìn)諫,這不僅由于他的白衣身份,而且更由于唐敬宗陣日嬉游,荒怠政事,“視朝月不再三,大臣罕得進(jìn)見(jiàn)”,大臣相見(jiàn)一面都難,何況一介書(shū)生?更何況唐敬宗又是個(gè)無(wú)法向其進(jìn)諫的偏狹人物。椐史載:有次他要到驪山溫泉去游玩,“左仆射李絳、諫議大夫張仲方等屢諫不聽(tīng),拾遺張權(quán)輿伏紫宸殿下,叩頭諫曰:‘昔周幽王幸驪山,為犬戎所殺;秦始皇葬驪山,國(guó)亡;玄宗宮驪山而祿山亂;先帝幸驪山而享年不長(zhǎng)’。上曰:‘驪山若此之兇邪?我宜一往以驗(yàn)彼言’。十一月,庚寅,幸溫湯,即日還宮,謂左右曰:‘彼叩頭者之言,安足信哉!’”[13]。敬宗當(dāng)時(shí)畢竟是位只有十六歲的小青年,這正是個(gè)具有極強(qiáng)烈叛逆性的年齡段,況且他又是長(zhǎng)于深宮的皇位接班人,秉性又很剛暴:你越是說(shuō)不能去,他偏要去,無(wú)論你“屢諫”也好,“叩頭諫”也好,他要用實(shí)際結(jié)果來(lái)證明“彼叩頭者之言,安足信哉!”。從上面兩個(gè)因素來(lái)看,杜牧只能采取這種借古諷今的辦法。只不過(guò)這種辦法只是表白了作者的憂國(guó)之心和引起后人的多種感慨,對(duì)這位好斗狠、驕奢又任性的小皇帝來(lái)說(shuō),絲毫不起作用。兩年后,他深夜獵狐貍還,即被他平日虐待不堪忍受的左右宦官殺于室內(nèi),時(shí)年十八歲,在位不到三年。這時(shí)我們?cè)僮x一讀《阿房宮賦》的結(jié)尾:“嗚呼!滅六國(guó)者,六國(guó)也,非秦也;族秦者,秦也,非天下也。嗟乎!使六國(guó)各愛(ài)其人,則足以拒秦。使秦復(fù)愛(ài)六國(guó)之人,則遞三世可至萬(wàn)世而為君,誰(shuí)得而族滅也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鑒之,亦使后人而復(fù)哀后人也”。讀了這段感慨式的結(jié)論,不得不佩服作者結(jié)論的精辟和歷史眼光的深邃,盡管他當(dāng)時(shí)只有二十三歲!

注釋?zhuān)?/strong>

[①] 《漢書(shū)·賈山傳》,上海古籍出版社《前漢書(shū)》51卷,219頁(yè)。

[②] 王丕忠《阿房宮與阿房宮賦》,《考古》1983.

[③] 程大昌《雍錄》。

[④] 張守節(jié)《史記正義》,見(jiàn)《史記·秦始皇本紀(jì)》,上海古籍出版社。

[⑤] 程大昌《雍錄》。

[⑥] 武伯倫《西安歷史述略》,陜西人民出版社1983.

[⑦] 《漢書(shū)·高祖本紀(jì)》。

[⑧] 《史記·秦始皇本紀(jì)》,上海古籍出版社。

[⑨] 《冬日寄小侄阿宜詩(shī)》,《樊川詩(shī)集注》,卷一,上海古籍出版社1978.

[⑩] 《賈誼《過(guò)秦論》(上篇),見(jiàn)丁福保《上古全漢三國(guó)兩晉南北朝文》。

[11] 《上周相公啟》《樊川文集》,卷一六,上海古籍出版社1978.

[12] 《上知己文章啟》《樊川文集》,卷一六,上海古籍出版社1978.

[13] 《資治通鑒》“唐紀(jì)”五十九。