八大山人的繪畫藝術

八大山人(一六二四~一七0五年),明寧獻王朱權的后裔,原名統,南昌人。明亡后出家為僧,法名傳綮,字雪個。別號有驢漢、屋驢、驢屋驢、人屋、刃庵、個山、朱耷等。后其畫作上又常署八大山人。

八大山人是我國明末清初書畫雙絕的藝術大師。在他的一生中,創作了大量“怪偉豪雄、淋漓奇古、蒼勁圓”的作品,使之成為中國畫史上的一顆璀璨的巨星,其獨特的藝術風格,也熠熠在世界藝壇。八大山人的花鳥畫、山水畫、書法藝術所取得的成就,近三百年來,影響著一代又一代的杰出藝術家。

從畫家對八大山人的借鑒而言,二十世紀已十分明顯,但凡擅長或兼工寫意花鳥畫的名家,無不在各程度上吸取和借鑒八大山人的繪畫手法,其中明顯取法于八大山人而終成大器者,即有吳昌碩、陳師曾、齊白石、潘天壽、張大千、朱屺瞻、李苦禪、丁衍庸等畫家。其中吳昌碩借鑒八大山人始于十九世紀末,曾有題詩句曰:“八大昨宵入夢,督我把筆畫荷。”已知其涉及八大山人的畫跋,不下十余條之多,最晚者直至吳昌碩去世的一九二七年。諸跋對八大山人藝術的自由、完美、雄奇,及其詩意、禪心稱贊不已,如云:八大山人“畫多奇趣”,“古淡蕭寥,如野鶴行空”,“高古超逸,無溢筆,無剩筆”,“畫中有詩,詩中有禪,如此雄奇,世所罕見”。而其《缶廬集》、《缶廬別存》中亦錄題畫數首,所題《效八大山人畫》序云:“八大真跡世不多見。予于龍人處假得玉簪花一幀,用墨極蒼潤,筆如金剛杵,絕可愛,臨三四過,略有合處,作長歌記之。越數日,有寄山人巨幅來售,一石苔封云縐,橫立如釣磯。上棲數鳥,下兩游魚,神氣生動。……神化奇橫,不可撫效。”劉白石自四十一歲(一九0六)在北京見八大山人的《葡萄圖》,次年于江西見八大山人的《雛鴨圖》后,便借鑒不輟。雖于一九一九年變法后放棄,但晚年題畫猶稱:“予五十歲后之畫,冷逸如雪個,避亂竄于京師,識者寡。友人師曾勸其改造,信之,即一棄。今見此冊,殊堪自悔,年已八五矣。”在白石論及八大山人的二十則詩句與題跋中,有一詩最為膾炙人口。詩曰:“青藤雪個遠凡胎,年缶衰年別有才。我愿九原為走狗,三家門下轉輪來。”但另一則題畫則愈加突出八大山人曰:“作畫能令人心中痛快,百拜不起,惟八大山人一人獨絕千古。”

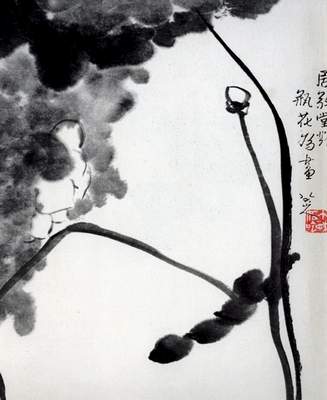

八大山人的藝術成就主要體現在花鳥畫、山水畫和書法藝術三方面,以致石濤稱之為“書法畫法前人前”。不過傳世最多的是他的花鳥畫,成就突出的也當屬花鳥畫。從他流傳花鳥畫作品中看,可以分為三個時期,即分別稱為萌芽期、突破期和成熟期。

八大山人花鳥畫的萌芽期(三十四歲~五十六歲),正是他在國破家亡遁入佛門的時候,雖說作畫是為了“漫將心印補西天”,是一種無可奈何的自我安慰,但八大山人少年時代在家庭熏染下已打下了良好的基礎,逃禪生活對藝術思維的啟示,使他的花鳥畫在學古而化中初露端侃。從《傳綮寫生圖》冊和《花果圖》卷中可以看出,勾花點葉和勾葉墨花的畫法分明淵源于周之冕和徐渭,而在構圖的煎裁和布白上已初步顯露了自家的趣尚。

突破期(五十六歲~六十六歲)開始前,八大山人已萌發了還俗之念,終于在臨種實現了這一愿望,雖然從此他可以堂堂正正地以前代王孫的本來面目示人了,但是惟其如此,他就愈發感到“江山滿目非吾土”(王粲《登樓賦》),感到前所未有的孤獨、悲憤、愈發點燃了這一未路王孫不可消除的遺民情結。于是畫《古梅圖》便會想起宋亡以后畫蘭不畫土的鄭思肖,而自責逃禪有愧于伯夷叔齊的氣節,畫《瓜月圖》,便是為了寓意“八月十五殺韃子”的民族反抗行動,然而寄托幾乎不可能實現的復國夢想;畫《孔雀牡丹圖》更是為了譴責卑躬屈膝侍奉新朝的前明貳臣。這一時期,八大山人由佛徒轉成畫家后對花鳥入微的觀察,為其獨特藝術決意象的形成奠定了良好的基礎,他的遺民意識在癲狂背后與日俱增,促成了前古所無的夸張藝術意象。其藝術個性得到更充分的顯露,表現在花鳥車作品中約有三個特點:一是在物象的描寫上,既精妙入微地刻畫了昆蟲的生動情態,又適應了強烈表達感情的需要而大膽使用了夸張變形的手法,樹如下形,鳥為方眼,造型奇古,出人意表。,二是在筆墨表現上,盡管仍不無取法前人的蛛絲馬跡,但更加奔放有力,簡潔淋漓,已有強烈抒寫內心情感的效能,即所謂“筆情縱恣,不泥成法,而蒼勁圓,時有逸氣”。三晨由局上大膽剪裁與分割空間相結合,畫內與畫外相聯系,天骨開張,氣勢博大。只是和成熟期的作品比,不少作品簡率有之,含蓄不足,甚至有的作品在情緒的驅使下,用筆顯得急促躁動。

成熟期(六十六歲~八十歲)處于八大山人的晚年,此時他已從臨川返回南昌,由僧還俗,并且“蓄發謀妻子”。他之所以改號“八大山人”,是因讀了內稱“四方四隅,皆我為大,而無大于我也”的《八大人圓覺經》。其實八大山人是借以表達自己感情與藝術王國合為一體,變個山為大千的境界升華而已。從而全身心地投入了與大化同一的藝術世界之中中領略大自然的永恒活力與不息機趣中,實現了物我合一,“借筆墨借天地萬物而陶泳我”(石濤《苦瓜和尚畫語錄》),超越了具體時空,獲得了精神自由,其花鳥畫也呈現出凝重、洗練、朗潤、含蓄、雄渾、樸茂、靜謐、空明的風格特點。這些特點在一時期之未已露苗頭,此時則普遍表現在所有作品中,其中尤以一六九一年的《雜畫》冊,一六九三年的《魚鳥圖》卷、一六九四年的《花鳥山水圖》冊、《安晚圖》冊、《水木清華圖》軸,一六九五年的《山水花鳥圖》冊,一六九七年的《河上花圖》卷,一七0一年的《楊柳浴禽圖》軸、《秋樹八哥圖》軸最具有代表性。分析這些代表作以及同期其他作品,不難看到八大山人藝術的物我合一或稱主客的高度統一,首先得益于形象與筆墨的完美結合。形象是體物入微的,又是充滿感情的;是夸張變形、極盡藝術幻化的,又是令人信服、引人入勝的。從體物入微的角度,同時代人龍科寶即稱其花卉“最佳者松、蓮、石三種……蓮尢勝。勝不在花,在葉、葉葉生動;有特出側見如擎蓋者,有委折如蕉者、有含風一葉而正見側出各半者,有反正各全露者,在其用筆深淺皆活處產之,又有崖畔秀削若天成者。”可能由于八大山人作畫時感情真摯而強烈,又吸取了民間瓷繪的質樸與天真,所以他創造的夸張變形的藝術形象,率皆以神寫形,神超理得,獨特動人,寓目難忘。畫松,其干中粗下細,形成奇異張力,畫石,其體上大下小,仿佛隨時可動;畫鳥,其形則縮頸鼓腹弓背露一足,信乎即將飛去。值得注意的是,他還把富于表情力的人眼移植于畫中魚鳥,使之或驚警,或孤傲,或顧盼,或沉思,或酣眠,或稚氣,神態如生,情趣動人。至于筆墨則與形象極緊密地結合在一起,一筆落紙,既狀寫對象的形神,又抒發自己的情感,而盡量以最精簡的筆墨表現最豐富的意蘊,筆中用墨,凝練蘊蓄,盡去圭角,在樸茂中顯出雄健的豐神。八大山人成熟期作品的主客觀統一,還得益于通過變形和布白實現畫境的“超以象外”。無論畫中的樹石花木還是魚鳥,八大山人都通過變形強調了一種流動感和變化感,石仿佛升騰的蘑菇云,魚似乎是有翅的鳥,而鳥又成了有鰭的魚。至于構圖,則既最大可能地利用空白,或在通幅畫上只畫一魚一鳥、一花一石,或強化大石與小魚、大荷葉與細荷莖的對比,從而在無始無終無邊無限的時空中,呈現了海闊天空與云橫塞中生命的呼吸潛動及其追光蹈影之美,同時也表現了超越具體感受的畫家的永恒精神。

通觀八大山人花鳥畫的藝術過程,可以看到,他如果沒有遇到家國之變,沒有悲劇身世,就不會產生個人與環境的激烈沖突,他的思想感情藝術趣味也就很難有別于明末的一般文人士大夫。也不會繼承發展個性派的傳統,更不會形成他那異常強烈的藝術個性,即夸張變形的藝術形象以抒解解內心積郁的要求。從這個意義上講,遺民的境遇與遺民的感情是導致八大山人突破清初正統派規范的必要條件,這從突破期的八大山人花鳥畫可以看得比較清楚。但八大山人花鳥畫的成熟,又與他貼近大自然中吸取生機是必不可少的,在接近下層民眾和民間瓷繪中感受活力,在擺脫遺民意識的局限中認識藝術創造的自由精神緊密相關。

八大山人的山水畫,比存世的花鳥畫少,起步也比較晚,但同樣表現了強烈的個性和深厚的情感。八大山人最早的山水畫創作于他還俗之后,署有年款名為《繩金塔遠眺圖》,作于一六八一年(五十六歲)。從作品中看出,此時八大山人在構圖上取法倪云林,坡石亦作折帶皴,樹木用筆勁峭,筆墨變化不多,意境略顯蕭索。雖題詩抒寫,但就畫而論并不能充分地表現情感個性,說明尚未成熟。此后通過他的山水畫作品也可以分為三個時期,即入俗期、寫心期、高峰期。

八十年代中至九十年代初是入俗期,代表性作品有《仿元四大家山水圖》四條屏傳世。其畫法勾勒多于皴擦,樹石趨于圓厚,用筆較放,用墨有變化。總體而言,有一種貼近塵世的親切感。

九十年代初至九十年代末是寫心期,《書畫同源》冊(一六九三)和《秋山圖》(一六九四)可為這時期的代表作。前者內有《仿米家云山》一頁,《仿吳道元山水》四頁,《仿倪瓚樹石》一頁,《仿董北苑山水》一頁。雖題仿某家,但從題記看說明已領悟了“固不可以體跡論,當以情夸而理推也”。圖冊中各開的點線的渾融、樹石的含渾,一片鴻蒙初避或地老天荒的景象,可以看出,八大山人所畫諸景,一一遺貌取神,直寫感受,不是畫實景,而是畫注入了感情的胸中丘壑。正如他在其中一頁上所題:“郭家皴法云頭小,董老麻皮樹上多。想見時人解圖畫,一峰還寫宋山河。”這時,他的花鳥畫已開始超越遺民的感情,但畫起山水來,仍難免想到“國破山河在”的詩句而感慨良深,不能自己。《秋水圖》同樣也有意識地消融空間透視的層次感,顯示出為表現自己的情感和內心世界而擺脫自然束縛的特點。這時他的山水畫藝術已步入了成熟時期。

九十年代未至一七0五年是八大山人山水畫的高峰期。從《仿董北苑山水圖》軸、《仿董源山水圖》軸、《松崗亭子圖》軸、《山水圖》冊(一六九九)、《五風十雨圖》冊(一七00),可以了解這一時期的風貌。一種是趨于渾樸雄厚,構圖多取S線形,峰巒渾厚,駿擦老辣,樹石筆墨柔中見剛,似在荒山野嶺中有一股直沖云霄的豪氣拔地而起,另有一種偏于幽淡天真,布景平遠,筆墨干淡,似乎荒寒寂寞中有生機流動。值得注意的是,這一時期八大山人不斷認真臨摹董其昌的作品,至今仍有二本冊頁傳世。從中可見八大山人是借徑董其昌上溯宋元,進而抒發出自己靈性的。他曾題《山水圖》曰:“倪迂畫禪,稱得上上品。迨至吳會,石田仿之為石田,田叔仿之火田叔,何處討倪迂耶?每見石田題畫諸詩,于倪頗傾倒,而其必不可仿者與山人之迂一也。”這又說明,他學習古人是為了充實自己,是“每事取諸古人,而不為古人所縛”,絕非只知有古不知有我者。

八大山人生活的時代,山水畫經過董其昌的梳理,在形成重文人輕畫工的南北宗論的同時,也形成重筆精墨妙輕丘壑多姿的傾向。不少文人畫家都在董其昌的帶動下,在山水畫創作中追求書法式的抽象,這對于有師造化的經驗又不乏真情實感的畫家而言,不失為一種新的探索,但對于只知學古不知有我的人而言,便窒息了性靈,束縛了創造力。八大山人雖也學董,但他獨特的身世際遇,使他對自古視為江山的山水,有著無法泯滅的感情,因此他學董既沒有走向空疏恣意,也沒有失掉自家的實感,而是董為我用地成就了自己。他的山水畫成就盡不定管遜于花鳥畫,卻仍然有著閃光之點。

八大山人以軼世之才,于筆墨集先賢之大成,而又為后來者廣拓視野。中國畫以筆墨寫物象,其文野之分,相去正不可以道里計。中國之文人畫到八大山人,在筆墨的運用上達到了前所未有的高度,正是妙悟者不在多,八大山人做到了削盡冗繁、返歸真。誠如荊浩《筆法記》所云:“心隨筆運,取象不惑”“陳跡立形,備儀不俗”。如此精粹的筆墨,一點一畫,旨在邃攄心意,是意匠慘淡經營所得,決非言之無物或心欲言而口不逮的畫家所夢可見。有史家云:“八大山人欷飲泣,佯狂過市,其所為作,類皆醉后潑墨……”凡此種種評論,大體由于對筆墨之道無切身體會之故。八大山人的畫面筆簡意密,構圖精審,足征其神思極清醒、態度極嚴肅,而毫無沈之處。故能達到剖裂玄微,意匠獨運,觀于象外,得之寰中的高遠境界。八大山人的筆墨清脫,他把倪云林的簡約疏宕,王蒙的清明華滋推向更純凈、更酣暢的高度。

八大山人縝密的構圖,是所有寫意畫家所追求、所探索的。其繪物配景全不自畫中成之,而從畫外出之,究其淵源,當是南宋馬、夏的遺范。八大山人的畫意境空闊,余味無窮,真是畫外有畫,畫外有情。他大處縱橫排,大開大合,小處欲揚先抑,含而不露,張馳起伏,適可而止,絕不見劍拔弩張、刻意為工的痕跡,真正是達到了天機流露的大化之境。在構圖的疏密安排方面,八大山人乃大疏之中有小密,大密之中有小疏,空白處補以意,無墨處中以畫,虛實之間,相生相發。而他的嚴謹,則不只體現在畫面總的氣勢和分章布白中,至如一點一畫也做到位置得當,動勢有序。最后慎重題字,恭謹蓋章,使我們悟到蘇東坡“始知真放在精微”,真乃一語堪為天下法。

八大山人的取物造型,在寫意畫史上有獨特的建樹。他既不杜撰非目所知的“抽象”,也不甘寫極目所知的“表象”,他只傾心于以意為之的“意象”。故其所作魚多無名之魚,鳥常無名之鳥。八大山人是要緣物寄情的,而他畫面的形象便是在主客觀統一的產物。由于八大山人對物象觀察極精細,故其取舍也極自由。即以神取形,以意舍形,最后終能做到形神兼備,言簡意賅。

八大山人的書法博采眾美,得益于鐘、“二王”、孫過庭、顏真卿,而又能獨示一格,即以他有篆書的中鋒用筆的《瘞鶴銘》古樸的風韻所摹王羲之《蘭亭帖》而言,其點畫的流美,及其清新疏落,挺秀遒勁的風神,直可睥睨晉唐,側身書法大師之列。他曾在《臨河敘》中題道:“臨書者云,晉人之書遠,宋人之書率,唐人之書潤,是作兼之。”他之能兼有晉人風度翩翩的韻味、宋人不為法縛的個性、唐人優入法度的細潤,完全是畢生藝術參悟與實踐中的結果,然而他在書法史上的意義更在于明末清初帖學風靡之際,能夠把重個性崇氣勢強化表現的一派和講真率崇清空的淡化表現一派,從以畫入書的角度,以篆入行草的方式統一起來,從而開創了畫家書法以碑刻中篆書入行草的先河。

八大山人藝術對二十世紀許多書畫兼長的傳統派杰出畫家發生了深遠影響。然而這些畫家所接受影響的方方面面,除去技巧層面的藝術規律之外,大略涉及了三大要點:一是超越具體感官的精神性,但又訴諸可感的藝術形象;二是妙在似與不似之間的意象性,但又出乎意料之外而合乎情理之中;三是“自我作古”的獨創性,但又不失平常心。惟其如此,齊白石說“白石與雪個同肝膽”,又以最折服的語言寫道:“青藤、雪個、大滌子之畫,能縱橫筆抹,余心極服之。恨不生前三百年,或為諸君磨墨理紙,諸君不納,余于門外餓而不去,亦快事也。”他還有一則題跋說:“八大天分勝人,作畫之思想,萬古不二。三百年來對朱先生無慚者,有吳缶廬老人而已。”白石稱道的徐渭、八大山人、石濤、吳昌碩,正是明清畫壇上與正統派疏離的杰出的個性派畫家。他們的藝術代表了中國傳統繪畫步入現代的先聲,是按著民族繪畫自己的邏輯向現代邁進的先例。進入二十世紀之后,在西方強勢文化的沖擊下,不僅出現了“引西潤中”的“融合派”對傳統中國畫的改造,也出現了“借古開今”的“傳統派”對古代優秀的個性派傳統的發揚。以上所述積極借鑒八大山人并卓然有成的吳昌碩、劉白石、潘天壽直至丁衍庸,都是這一派的佼佼者。丁衍庸即稱“要研究現代繪畫精神,就不能不從我們中國最偉大的、革命性的、創造性的愛國畫家八大山人身上著手。” 八大山人繪畫藝術主要的特點則平中求奇,抽象中有具象,畫無盡時空,寫苦悶中的超越,重繪畫性的精神蘊含……

八大山人是一個異常豐富的存在,他并沒有成為過去。只要用新的方法、從新的角度去思考,就有可能得到新的啟迪。八大山人不僅僅影響著以往的幾個世紀,也仍影響著二址一世紀的中國畫壇。