中國古代繪畫簡介(九):唐代士人畫

15、張萱 生卒不詳,長安(今西安)人。玄宗開元十一年(723)與楊升、楊寧同時任史館畫直。工畫人物,以擅繪貴族婦女、貴公子、嬰兒、鞍馬著稱。從《宣和畫譜》所記載的四十七件作品來看,其中游春、整妝、鼓琴、按樂、橫笛、藏迷、賞雪等,都是在描繪貴族婦女幽靜嫻雅的生活。他畫仕女尤喜以朱色暈染耳根,畫嬰兒既得童稚之形貌,又有活潑之神采。畫貴族游樂生活場景,不僅以人物生動和富有韻律的組合見長,又注意環境和色彩對畫面氣氛的烘托和渲染,善以點簇筆法,畫亭臺、樹木、花鳥等宮苑景物,點綴妍巧,俱窮其妙。其人物畫線條工細勁健,色彩富麗勻凈。其婦女形象代表著唐代仕女畫的典型風貌,是周昉仕女畫的先導,并直接影響晚唐五代的畫風。

唐人張懷瓘說他“畫貴公子鞍馬屏帷宮苑子女等,名冠于時。畫《長門怨》,約詞慮思,曲盡其旨。即‘金井梧桐秋葉黃’也。粉本畫《貴公子夜游圖》、《宮中七夕乞巧圖》、《望月圖》,皆綃上幽閑多思,意逾于象。其畫子女,周昉之難倫也。貴公子鞍馬等,妙品上”(《畫斷》)。從他曾以“金井梧桐秋葉黃”之詩意畫《長門怨》,并且“甚有思致”來看,張萱是有文學修養并巧于構思的。張萱在當時影響很大。他的作品,廣被時人仿效,所以他把自己所畫的人物,“朱暈耳根,以此為別”(湯垕《畫鑒》))。在畫史上通常與另一稍后于他的仕女畫家周昉相并提。

據《宣和畫譜》張萱畫跡有《明皇納涼圖》、《整妝圖》、《衛夫人像》等47件,原作今已無一遺存。現存的兩幅作品《虢國夫人游春圖》卷和《搗練圖》卷,據說是宋徽宗臨摹的。

虢國夫人游春圖 絹本,設色,縱51.8厘米,橫140.8厘米。傳為宋徽宗趙佶的摹本。卷后有王鐸題跋,現藏遼寧省博物館。虢國夫人是唐玄宗的寵妃楊玉環的三姐,生活奢侈豪華。畫面表現虢國夫人一行九人穿輕薄鮮麗的春衫,騎馬游春的場面。右半幅圖第一個是中年從監,乘淺黃色駿馬,第二人是個乘菊花青馬的少女,第三人是乘黑色駿馬的中年從監隨行。疏朗的三騎成為前導,緊接著便是左半幅圖中簇擁的五騎,其中前兩騎,便是虢國夫人姐妹。虢國夫人在全畫的中心點,她身著淡青色窄袖上衣,披白色花巾,情貌安詳,儀表雍容,高貴嫻雅。與其并行的是韓國夫人,她側向虢國夫人似有所語。之后橫列為后衛三騎。居中的是老年侍姆,右手護著鞍前的幼女。兩側是從監和少女。畫中婦女皆豐頤厚體,開盛唐“曲眉豐頰”的畫風。

此作構圖的處理也是疏密相映,前三騎之間疏朗而不松散,后五騎之間緊密而不局促,節奏變化有度,氣脈貫通,層次與錯落展現得十分自然。人與馬動勢不大,似在緩緩策騎而行,這正合游春之旨。畫中人物基本目注前方,惟虢國夫人之姊和她身后的侍從各自轉側身形,若不經意地打破了單一格局,使畫面在結構上產生變化。此畫仍與大多數唐代人物畫一樣,不設背景而將全部心思集中在人物身上。畫中人物行動皆圍繞著虢國夫人展開,前三騎的恭謹導引。后面侍從、侍女的小心護隨,保姆的抱持女童緊跟,既恰如其分地標示出人物身份,又以虢國夫人為中心前后散列開來,含有結構上的內在一貫性,且能彼此比照響應。

在細節上,作者也做到了摹畫現實,筆致入微,馬的羈勒鞍韉,人的服飾裝扮都與盛唐時尚一一契合。虢國夫人與其妹頭上所梳的墮馬髻,慵閑華貴,很好地揭示了人物所處的社會階層與相應氣質。全卷以細勁圓活的線條為主要藝術手段,端凝中顯出柔婉,形成與內容相適應的最佳表現形式。此圖雖系后人摹本,但仍不失原作風神,體現出大唐盛世雍容繁麗的時代特征。

張萱《虢國夫人游春圖》(摹本)

搗練圖 寬37厘米,長145.3厘米,絹本,水墨設色,勾金。傳為宋徽宗趙佶摹本,原存徽宗內府,“靖康之難”中隨諸多書畫珍寶被擄至金國國都會寧。因金章宗題簽“天水摹張萱搗練圖”,故名《搗練圖》。該圖于1912年被波士頓美術館“中國·日本美術部”部長日本人岡倉天心從中國掠走,現藏美國波士頓美術館。畫中描繪了從搗練、熨練到縫制各種活動中的婦女們的情態,刻畫了不同人物的儀容與性格。此卷涉及人物12人,其中8名宮中貴婦皆體態豐腴、面若皎月,衣飾華美。她們按勞動場景分成3部分。畫面右首起4名貴婦正進行艱苦的搗練勞作;兩人屈身執杵下搗,一人握杵稍事休息,而另一婦人則倚杵而立,還以左手挽起衣袖,似已累得微汗涔涔,又似歇息之后欲再次操杵搗練。畫卷中部的兩名貴婦組成第二部分,一人理絲,一人縫制新練。理絲者背身側面坐于碧毯之上,眼隨手動,和諧而專注;其對面坐于腳?之上的貴婦正手捏金針聚精會神地縫制新練,兩人一高一低,心、手、眼配合微妙、協調,畫者的匠心躍然紙上。畫卷的第3組由三婦人及二侍女組成:兩婦人勾首仰身費力扯練;一婦人輕握熨斗細心熨練,神態從容嫻雅;二侍女一人執扇煽火,一人撐新練。新練之下一天真爛漫的女童兀自嬉戲,為畫面平添幾分情趣。

畫面上,從事同一活動的人,由于身份、年齡、分工的不同,動作、表情各各不一,并且分別體現了人物的特點。畫家以其對實際生活的了解和敏銳的眼光,抓住勞動中富有意味的姿勢,如搗練間歇的挽袖,扯絹因用力而使身體微微后仰,縫制中靈巧的理線,小女孩看熨練時和嬉戲、顧盼等細節都增添了該畫的生動性,使畫面洋溢著有節奏的律動和歡快的情調。人物形象逼真,刻畫維肖,流暢,設色艷而不俗,反映出盛唐崇尚健康豐腴的審美情趣,代表了那個時代人物造型的典型時代風格。

張萱《搗練圖》(局部)

16、周昉 生卒未詳。字景玄,又字仲朗,京兆(今西安)人。出身顯貴家庭,先后官越州、宣州長史。好屬文,窮丹青之妙,擅畫肖像、尤工仕女。初學張萱,后則小異,筆下貴族婦女,優游閑逸,容貌豐肥,衣褶勁簡,色彩柔麗,為當時宮廷、士大夫所重。平素往來卿相間,德宗李適聞其名,詔畫章明寺,經月余始定,時推第一。曾創制具有華麗特色的“水月觀音”雕塑者仿效之,稱為“周家樣”。兼工肖像,嘗與韓干同為郭子儀婿趙縱寫照,未能定優劣,趙夫人發話:“兩圖皆似,而干畫得其狀貌,昉畫能兼得神氣情性。”遂定高低(見郭若虛《圖畫見聞志》)。亦能畫鞍馬、鳥獸、草木。時人學之者甚多,程儀、高云、衛志皆其弟子。據張彥遠《歷代名畫記》記載:“周昉初效張萱”但到后來,周昉作品影響更大,所以在唐人評論中,反倒說張萱“乃周昉之倫”了。宋《宣和畫譜》稱:“傳寫婦女,則為古今之冠,其稱譽流播,往往見于名士詩篇文字中”。

畫跡有《三官像》、《五星真形圖》、《楊妃出浴圖》、《妃子數鸚鵡圖》等七十二件,著錄于《宣和畫譜》。今存有《揮扇仕女圖》、《簪花仕女圖》、《調琴啜茗圖》,相傳皆是真品。

揮扇仕女圖 橫204.8厘米,縱33.7厘米,設色,絹本,無作者款印,現藏臺北故宮博物院。是一幅描寫唐代宮廷女性生活的畫作。畫中描繪了13位頭挽高髻、體貌豐腴、衣飾華麗的妃嬪和宮女形象。全幅以執扇慵坐、解囊抽琴、對鏡理妝、繡案做工、揮扇閑憩等五個場景展示了宮廷貴婦的行樂生活。起首第一段為“揮扇”,凡四人:一位戴玉蓮冠的妃子按紈扇慵坐,其右一女官紫袍束帶,兩手橫扇,另有兩女持梳洗用具侍立于左側。第二段為“端琴”,凡兩人:一拖髻者抱琴至,另一垂鬟女子在協同解囊抽琴。第三段為“臨鏡”,凡兩人:一戴唐巾人持鏡卻立,一姬擁髻對鏡,衣錦燦若。第四段為“圍繡”,凡三人:其中一姬持團扇,倚繡床,支頤有倦態,兩女對繡,第五段為“閑憩”,凡兩人:一妃妝者背坐揮小紈扇,引頸遠眺,另一姬倚桐凝佇,茫然出神。五個段落似離還合,從不同的側面,刻畫了人物在不同場景中的各種心理狀態。由此可對唐時期女子的衣飾、服色等略窺一斑。

此圖色彩艷麗濃郁,以紅色為主,兼有青、灰、紫、綠等各色。圖中線條勾畫細勁流暢,衣紋運筆圓渾略帶方勁,以寫實手法勾勒出人物各種神態。這幅畫卷引首為乾隆皇帝題“猗蘭清畫”四字。簽條由乾隆親筆御書“唐人紈扇仕女圖內府珍藏”字樣,蓋有30余方鑒藏印,包括著名收藏家梁清標的“蕉林書屋”,清高宗的“乾隆御覽之寶”、“石渠寶笈”、“乾隆鑒賞”等。畫卷被著錄于清內府《石渠寶笈續編》,以及清阮元《石渠隨筆》中。

?

?

周昉《揮扇仕女圖》(局部·第五段)

簪花仕女圖 絹本設色 縱46公分,橫180公分現,藏遼寧省博物館。描繪的是五位衣著艷麗的貴族婦女春夏之交賞花游園的情景,向人們展示了這幾位仕女在幽靜而空曠的庭園中,以白鶴、蝴蝶取樂的閑適生活。幾位仕女,乍看近似,實際各有特點,不但服裝、體態,連眉目、表情也不相同。右起第一人身著朱色長裙,外披紫色紗罩衫,上搭朱膘色帔子。頭插牡丹花一枝,側身右傾,左手執拂塵引逗小狗。對面立著的貴婦披淺色紗衫,朱紅色長裙上飾有紫綠色團花,上搭繪有流動云鳳紋樣的紫色帔子。她右手輕提紗衫裙領子,似有不勝悶熱之感。第三位是手執團扇的侍女。相比之下,她衣著和發式不為突出,但神情安詳而深沉,與其他嬉游者成鮮明對比。接下去是一髻插荷花、身披白格紗衫的貴族女子,右手拈紅花一枝,正凝神觀賞。第五位貴婦人似正從遠處走來,她頭戴海棠花,身著朱紅披風,外套紫色紗衫,雙手緊拽紗罩。頭飾及衣著極為華麗,超出眾人之上,神情似有傲視一切之感。最后一位貴婦,髻插芍藥花,身披淺紫紗衫,束裙的寬帶上飾有鴛鴦圖案,白地帔子繪有彩色云鶴。她右手舉著剛剛捉來的蝴蝶。于豐碩健美中,又顯出窈窕婀娜之姿。畫家還借小狗、鶴、花枝和蝴蝶,表現人物的不同嗜好和性格,卷首與卷尾中的仕女均作回首顧盼寵物的姿態,將通卷的人物活動收攏歸一,成為一個完整的畫卷全圖人物線條簡勁圓渾而有力,設色濃艷富貴而不俗。

畫中仕女皆高髻簪花、暈淡眉目,露胸披紗、豐頤厚體的風貌,突出反映了中唐仕女形象的時代特征。唐代仕女的裝束有一個特點,就是袒胸、露肩。周昉在《簪花仕女圖》中,采用了以透明的紗衫,半罩半露的手法,表現了仕女豐滿的前胸和圓潤的臂膀,頗有白居易《楊柳枝》詞中所形容的“羅薄透凝脂”的真實之感。這在繪畫表現技巧上是前所未有的,在藝術效果上也是獨到的。作者又以簡潔有力的線條,準確地表現各種不同手勢。對衣紋和衣裙圖案的描繪信筆而成,似規整但又非常流動。至于人物發髻和鬢絲,精細過于毫毛,筆筆有飛動之勢。敷色雖然復雜,但層次清晰,絲綢間的疊壓關系交待得非常清楚。薄紗輕軟透明、皮膚光潔細潤的質感十分逼真。全圖的構圖采取平鋪列繪的方式,仕女們的紗衣長裙和花髻是當時的盛裝,高髻時興上簪大牡丹,下插茉莉花,在黑發的襯托下,顯得雅潔、明麗。人物的描法以游絲描為主,行筆輕細柔媚,勻力平和,特別是在色彩的輔佐下成功地展示出紗羅和肌膚的質感。畫家在手臂上的輕紗敷染淡色,深于露膚而淡于紗,恰到好處地再現了滑如凝脂的肌膚和透明的薄紗,傳達出柔和、恬靜的美感。周昉筆下這種臉頰豐腆、圓潤 “濃麗豐肥之態”是唐代仕女典型形象。周昉的這一創造,在我國繪畫史上,作出了不可磨滅的貢獻。

此圖繪制時間約為唐貞元(公元785—805年)間,據前人著錄為周昉的作品。此圖經南宋高宗趙構收藏,卷尾鈐“紹興”聯珠印。又有賈似道的“悅生”瓢印等歷代諸家收藏印記。后經《石渠寶笈續編》著錄,遞藏有緒。但據沈從文在《中國古代服飾研究》中卻認為此畫當非周昉原作。因為其人物面貌似唐,衣服也為唐式,只是衣著花紋不合規格。這種簪花式樣,在唐代出現為偶然,在宋代出現為必然。因此可能是宋人用宋制度繪唐事,據唐舊稿有所增飾。

周昉《簪花仕女圖》

調琴啜茗圖 橫75.3厘米,高28厘米,現藏美國密蘇里州堪薩斯市納爾遜·艾金斯藝術博物館。《調琴啜茗圖》又名《彈琴仕女圖》,是唐代畫家周昉人物畫的代表作。《調琴啜茗圖》畫上共五位婦女。其中三位是坐于庭院內的貴婦,在兩女仆的伺候下試琴、品茶、聽樂,表現了貴婦閑散恬靜的享樂生活。重點表現一位紅衣仕女坐在園中樹邊石凳上彈古琴,旁邊茶女端著茶托恭候。圖中啜茶的出神的背影和調弄琴弦的細致動作,都被描得很精確而富有表現力。這幅畫,通過剎那間的動作姿態,描寫出古代貴族婦女在無所事事的單調生活中的悠閑心情。全卷構圖松散,與人物的神態和心理暗合。人物組合雖不及張萱之作緊湊,但畫家通過人物目光的聚散,把人物的注意力巧妙地集中在坐于邊角的調琴婦女身上,使整個構圖呈外松內緊之狀;人物線條以游絲描為主,并糅入一些鐵線描,使圓轉流暢的游絲描平添了幾分剛挺和方硬。畫卷設色偏向勻淡,衣著不作紋飾,略有素雅之感。人物造型仍保留了豐肥體厚的時代特色,姿態輕柔,特別是女性的手指,刻畫得十分柔美、生動,但諸人物的神態和臉面形象缺乏變化和區別。另外,卷首與卷尾的空白十分局促,疑被裁去少許。

周昉《調琴啜茗圖》

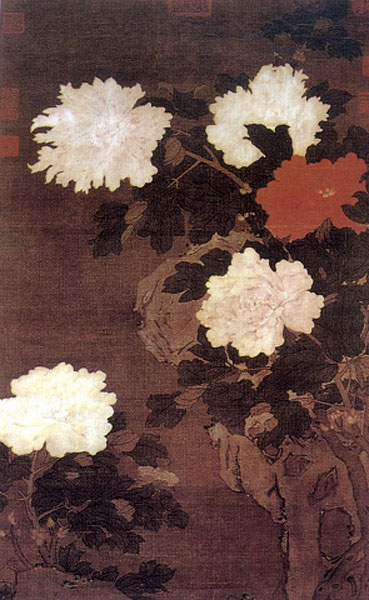

17、邊鸞 生卒未詳,京兆(今西安)人。唐德宗時曾官右衛長史。朱景玄《唐朝名畫錄》稱他“最長于花鳥”,而且畫“草木、蜂蝶、雀、蟬,并居妙品”,“朱色鮮明”,“下筆輕利,用色鮮明,窮羽毛之變態,奪花卉之芳妍”。北宋董逌評其“精于設色,如良工之無斧鑿痕”(《圖繪寶鑒》);元人夏文彥贊其花卉“花色紅淡,若浥雨疏風,光色艷發”。蘇軾在《書鄢陵王主簿所畫折枝》中也稱贊邊鸞花鳥畫“天工與清新”,所謂“邊鸞雀寫生,趙昌花傳神。何如此兩幅,疏澹含精勻。誰言一點紅,解寄無邊春。”

貞元(785一804)年間,德宗李適命他畫新羅國進貢的孔雀,因作一正一背,畫面“翠彩生動,余羽輝灼”,似能發出“清聲”。曾往賀應寺壁畫《牡丹》,又在資圣寺寶塔上畫四面花鳥,尤以藥上菩薩頂畫《戎葵》為佳。花鳥畫在邊鸞手中獨立成科,在繪畫史上有其獨特地位。邊鸞花鳥畫極一時之盛,當時隨其學畫者不少,其中較有名者為陳庶,擅長色彩運用,所畫百卉,極為鮮艷,世人并稱為“邊、陳”。

邊鸞畫跡有《牡丹圖》,著錄于《廣川畫跋》。《躑燭孔雀圖》、《梅花鹡鸰圖》、《梨花鵓鴿圖》等三十三件,著錄于《宣和畫譜》;傳世作品有《梅花山茶雪雀圖》軸。

邊鸞《梅花山茶雪雀圖》

18、韓滉(723——787,字太沖),長安(今陜西西安),少師韓休之子,以蔭補騎曹參軍。唐至德年任吏部員外郎,性強直,明吏事,以戶部侍郎判度支數年,德宗時為鎮海軍節度使,遣將破走李希烈,調發糧帛以濟朝廷。貞元初加檢校左仆射及江淮轉運使,死后追封為晉國公。為性節儉,衣裘茵袵,十年一易,居處僅避風雨,不為家人資產。幼有美名,天資聰明,善《易》與《春秋》,好鼓琴。公退之暇,常常在家中鼓琴;能書善畫,長于隸書;章草學梁侍中,草書得張旭筆法,亦工篆草。畫遠師陸探微,與韓干齊名,擅畫人物及農村風格景物,寫牛、羊、驢等走獸,神態生動,尤擅長人物畫和畜獸畫。朱景玄《唐朝名畫錄》說他“能畫田家風俗、人物、水牛,曲盡其妙”。其中以“牛羊最佳”,而“牛圖是其所長”(《歷代名畫記》),南宋陸游贊其牧牛圖云:“每見村童牧牛于風林煙草之間,便覺身在圖畫,起辭官歸里之望。”傳世的《五牛圖》是最具唐時代特征的畫作,被元代畫家趙孟頫贊為“稀世名筆”; 金農嘆為“神物”;清代畫家錢維成將韓滉與韓干并稱為“牛馬專家”。

韓滉不僅是牛畜畫的專家,還擅畫人物和田家風俗,“尤好圖田家風俗”,描繪農家事物、風俗人物和表現農家生產、生活場面的田園風俗畫在韓滉繪畫中占有重要的位置,《宣和畫譜》雖稱韓滉畫牛“落筆絕人”,卻將韓滉列入“人物門”。戴嵩畫牛學于韓滉,《宣和畫譜》將戴嵩列入“畜獸門”卻將韓滉列入“人物門”,畫史上言及鞍馬動物畫時也有“韓馬戴牛”之說,可見畫牛并不是韓滉繪畫最為重要的和最具特色的內容,韓滉畫牛亦非最佳。《畫譜》所載北宋御府所藏韓滉畫跡三十六幅中有十九幅是田園風俗,十三幅是人物,而牛畜畫只有四幅。韓滉人物畫不僅數量眾多而且造詣極高、成就突出,在中國繪畫史上有較高的地位。在談到唐代人物畫家的成就時,中晚唐畫家程修己甚至認為韓滉人物畫比張萱、周昉人物畫還要“完美”:“周(昉)侈傷其峻(俊),張(萱)鮮忝其澹,盡之其為韓(滉)乎!”(轉引自張懷瓘《畫斷》)。南宋鄧椿認為韓滉的人物畫方面的成就能和韓干的鞍馬、吳道子的佛像、李思訓的山水互比高下:“士夫以謂(公麟畫)鞍馬愈于韓干,佛像追吳道玄,山水似李思訓,人物似韓滉,非過論也!”(《畫繼》)。唐人朱景玄雖然強調韓滉畫牛“能絕其妙”,但卻將韓滉的田園風俗畫列為其首,認為與小李將軍李昭道和南宗繪畫鼻祖王維同列在“妙品上”。乾隆、嘉慶年間宮廷編纂的大型著錄文獻《石渠寶笈》與朱景玄《唐朝名畫錄》的看法一致,將“水牛”排在“田家風俗、人物”之后,并認為畫技在張僧繇之上,可與居神品之位的薛稷繪畫相媲美:“(韓滉)……嘗以公退之外,雅愛丹青,調高格逸,在僧繇子云之上……六法之妙,無逃筆精。能圖田家風俗,人物水牛,曲盡其妙。議者謂驢牛雖目前之畜,狀最難圖也;唯晉公于此二之能絕其妙。人間圖軸,往往有之,或得其紙本者,其畫亦薛少保之比,居妙品之上也。”。韓滉以田家風俗人物和生產生活為題材的繪畫今已失傳,我們只能從僅有的文獻記載來推測其大體風貌。元人蘇伯達認為韓滉《田家風俗圖》神氣迥出,精妙可比王獻之一筆書、陸探微一筆畫,甚至超出陸探微而遠在張僧繇、展子虔之上:“《田家風俗圖》晉國公韓太沖所畫……嘗觀張愛寶云惟王獻之能為一筆書,陸探微能為一筆畫,今觀此圖,神氣迥出,筆不停毫,真得探微一筆之妙。歷唐以來出探微之右者其太沖耶!雖張僧繇、展子虔亦奚過焉!”蘇伯達所言與蘇壽元所謂“睹其筆力真通神佳手,雖張僧繇、展子虔不得以窺其妙”所見略同,當為可信。

韓滉的田家風俗畫在中國繪畫史上也具有開創性意義:在唐代,諸多畫家熱衷描繪雍容典雅的貴族人物和華麗富貴的鞍馬,而不屑于將牛羊、村田鄉野、農夫牧童等田家風俗事物作為繪畫的題材。但作為一朝宰相,韓滉卻舍鞍馬而求諸于牛羊,舍貴族宴樂聲色而求諸于田家風俗景物,將繪畫題材轉向農家生活。韓滉筆下的農家生活、田園風俗內容極為豐富:牛羊、鄉野村田、田家農事、風俗集社、村童農夫等農家風土事物、風俗人物和農家日常生產生活的場景無所不包,見諸著錄的就有《村童嬉戲圖》、《鼓腹圖》(《畫鑒》)、《歸去來圖》等近二十幅等。在這些畫圖中,韓滉以宰相之尊,卻記錄著農家生活的喜怒哀樂,寄予著對廣大窮苦百姓的深切同情,并從中發現一種農家生活質樸自然的美,在怡然自樂中蘊含著一種恬淡閑適的情調。他與中唐時代李紳、白居易等新樂府詩人的農事詩和田園詩有著共似之處,也開創了田園風俗繪畫的先聲,并深深影響了戴嵩、李漸、張符、邱文播等一批以田園風俗為題材的畫家的創作,形成了以韓滉為首的田園風俗繪畫一派,對后世耕織圖的發展也有一定的啟示意義。

韓滉的畫跡有《李德裕見客圖》、《堯民擊壤圖》、《田家風俗圖》等36件,著錄于《宣和畫譜》。

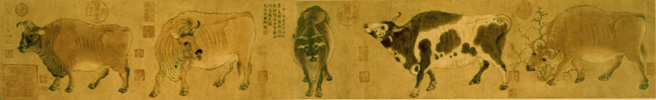

五牛圖 《五牛圖》是韓滉今存兩件作品中唯一沒有爭議的真跡,也是目前所見最早的作于紙上的牛畜繪畫。縱20.8cm,橫139.8cm。白麻紙本設色,紙質為麻料,現藏北京故宮博物院。

韓滉任職宰相期間,注重農業發展,此圖可能含有鼓勵農耕的意義,也體現了我國以農業立國的傳統思想是最具唐時代特征的畫作。也有的研究者認為,韓滉畫五牛以喻自己兄弟5人,以任重而順的牛的品性來以物寄情,表達自己內心為君為民砥手胼足、鞠躬盡瘁之情。

圖中五牛,姿態各異,或俯首,或昂頭,動態十足,形神兼備。作者以粗放、豪邁、勁挺的線條來表現牛的健壯樸厚,勾勒出牛的骨骼轉折,筋肉纏裹,筆法老練流暢,富有精確的藝術表現力。五牛肥瘦有別,牛色互異,形態各異,各具特征:或緩步而行,或低頭吃草,或躊躇而鳴,或回顧舐舌,或翹首而馳,從不同的角度表現了牛的生活形態和習性,筆法簡樸,曲盡其妙,是難得的唐畫佳作。該圖在構圖設色上也頗有特色:全圖除了一叢荊棘之外,別無景物。圖中三頭牛為黃色,兩頭為深褐色,全畫雖然只用兩種顏色,給人的感覺卻是豐富多彩。全圖不僅形似,而且傳神。我們從它們不同的姿勢,各自的眼神,似乎可以感受到它的憨誠、健壯、樸厚、執拗、勤奮的性格。畫風樸實、沉著,結構嚴謹,筆法簡樸而變化多趣,曲盡其妙。此畫曾為元代書法大家趙孟頫收藏。他喜出望外,親自為韓滉《五牛圖》題跋,稱贊此畫“神氣磊落,稀世名筆”。

這幅稀世名畫在宋代,一直被宮廷珍藏。到了元代,經過戰亂,落入趙孟頫之手,明代又為項元汴收藏,后入清內府,清末流散宮外,新中國成立后,文化部以重金由香港購歸,收藏于北京故宮博物院,成為故宮現藏數量極少的唐代繪畫杰作之一的國家級的文化瑰寶。卷后有元趙孟頫、孔克表,明項元汴,清高宗弘歷等人題記。

韓滉《五牛圖》

文苑圖 縱37.4cm,橫58.5cm,絹本,設色,現藏臺北故宮博物院。傳為韓滉真跡,但有爭議。所畫是韓滉同時代的詩人錢起、劉長卿等在琉璃堂宴集詠詩作文的場面。畫中有一株古松,松針勁秀如發,下繪細草,四位文士頭戴幞頭、身穿袍服,圍繞松樹思索詩句,有倚壘石持筆覓句者,有靠松干構思者,有兩人并坐展卷推敲改詩者,情態各異,其深沉之思,冥想之態,躍然紙上。人物造型準確生動,逼真傳神,惟妙惟肖;衣紋組織疏密有致,精練明快,畫面蕭疏而雅淡。用筆插以蘭葉兼用鐵線描,行筆微有頓挫轉折使線條圓潤秀挺;設色清淡高雅,格調超逸,在表現技巧上充分地體現了唐代人物畫的基本特征及高超的繪畫風格,堪稱典范之作。

《文苑圖》原是一幅手卷,清乾隆時改裝為冊。上有南唐官印“集賢院御書印”朱文墨印;宋徽宗皇帝題“韓滉文苑圖,丁亥御札”,并鈐有“宣和”、“政和”朱文印;宋高宗趙構鈐有“睿思東閣”朱文印;元代大畫家王蒙鈐有“王叔明氏”白文收藏印。明代大收藏家顧正誼、郭衢階等也有印記。

韓滉《文苑圖》

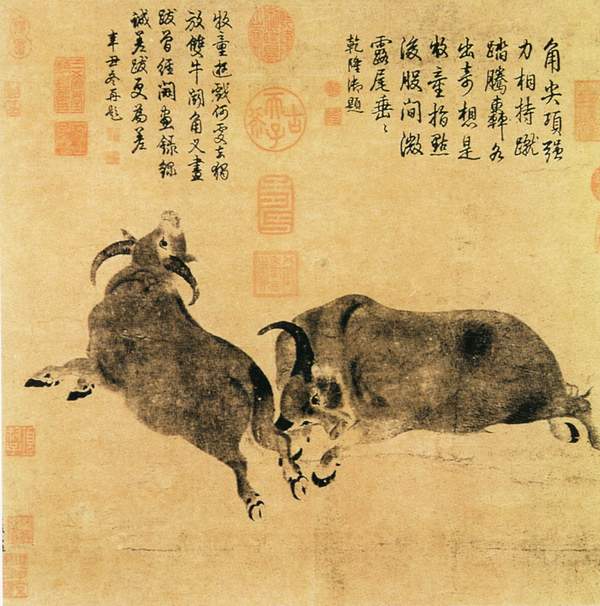

19、戴嵩 生卒不詳,韓滉弟子,韓滉鎮守浙西時,嵩為巡官。擅畫田家、川原之景,畫水牛尤為著名,后人謂得“野性筋骨之妙”。相傳曾畫飲水之牛,水中倒影,唇鼻相連,可見之觀察之精微。明代李日華評其畫謂:“固知象物者不在工謹,貫得其神而捷取之耳。”與韓干之畫馬,并稱“韓馬戴牛”。畫跡有《三牛圖》、《牧牛圖》等,今存《斗牛圖》。

戴嵩之弟戴嶧,亦以畫牛得名,善作奔逸之狀。有松石放牛、平阪乳牛、痖牛、奔牛、逸牛等圖傳於代。《歷代名畫記》、《宣和畫譜》、《圖繪寶鑒》皆有記載。

斗牛圖 冊頁,絹本,水墨,縱44厘米,橫40.8厘米,藏于臺北故宮博物院。此圖繪兩牛相斗的場面:一牛前逃,似力怯,另一牛窮追不舍,低頭用牛角猛抵前牛的后腿。雙牛用水墨繪出,以濃墨繪蹄、角,點眼目、棕毛,傳神生動地繪出斗牛的肌肉張力、逃者喘息逃避的憨態、擊者蠻不可擋的氣勢。牛之野性和兇頑,盡顯筆端,可見畫家對生活的觀察細致入微。作品生活氣息濃厚,不拘常規,風趣而新穎,不愧為傳世畫牛佳作。 但這幅名作卻被一個牧童指出了常識上的錯誤,據蘇軾的《東坡志林》載:巴蜀有個杜處士,喜好書畫,珍藏有戴嵩的《斗牛圖》,錦囊玉軸,經常賞玩。一天被一個牧童看見了,拍掌大笑說畫錯了,因為“牛斗的時候,力氣在角上,尾巴應夾在大腿間。畫上的牛卻是在搖著尾巴斗”處士聽了,深以為然。蘇軾記下這個傳說并發表感慨,認為創作要熟悉生活、深入生活,是非常重要的:“古語有云,‘耕當問奴,織當問婢’不可改也”。南宋曾敏行《獨醒雜志》,也有類似的記載,不過對話中的人物改為一為被被宋朝大臣馬知節,一為農夫。

戴嵩《斗牛圖》

20、李真 生卒不詳,唐德宗貞元、元和年間人。他的畫法,承襲東晉顧愷之,又得周昉法度。擅畫人像、肖像和宗教畫。以擅長壁畫,貞元(785—805)中在長安招福寺庫院畫《鬼子母》壁畫,唐安寺和資圣寺北圓塔下也有他和其師尹琳的壁畫和絹畫菩薩。后人論他的作品,與周昉難分優劣。亦能詩,今《全唐詩》存有其《丈人山詩》:“春凍曉韉露重,夜寒幽枕云生。豈是與山無素,丈人著帽相迎。”曾畫金剛智、善無畏、不空、一行和惠果五人《真言五祖像》由日本留學生空海帶回日本。畫皆殘損,唯空海像較完整,這些作品在日本有不少摹本,在日本產生較大影響。

不空金剛像 日本僧空海來中國留學,憲宗元和元年(806)其師惠果讓他從中國帶回一部分佛經、圖像,《真言五祖像》是其中一種。《真言五祖像》為絹本著色,傳為李真真跡。畫中有金剛智、善無畏、不空、一行和惠果五位真言宗高僧。畫皆殘損,唯不空像較完整。《不空金剛像》立軸,縱127cm,橫65cm,絹本著色,傳為李真真跡。今藏日本京都教王護國寺。不空為真言宗的五祖之一,中國佛教密宗的二祖。梵名阿月佉跋折羅,意譯為不空金剛,略稱不空。法名“智藏”,所以也稱“不空智”。師子國(今斯里蘭卡)人,生于唐神龍元年(705年),幼孤,出家。年十四于阇婆國(今印尼爪哇)師事金剛智,并隨來華。開元十二年(724年),亦即他20歲時,于廣福寺受具足戒,主要是研習律儀和唐梵經論與《新瑜伽五部三密法》等密教要籍,因其熟悉唐梵與其他一些國家語言,故常隨金剛智譯語,并往返長安、洛陽之間。于不空一生主持翻譯佛教經典甚多,所以他與鳩摩羅什、真諦、玄奘一起,被并稱為中國佛教史上的四大翻譯家。在宣傳密教、擴大密教影響方面,不空的貢獻也很大。不空也因此被尊為佛教密宗的二祖(金剛智為始祖,不空弟子慧朗為三祖),并與密宗的另兩位創始人(善無畏、金剛智)并稱為開元三大士。大歷(代宗李豫)九年(774)圓寂于長安大廣寺。此畫是中日友好的歷史文獻,又是研究唐代肖像畫的歷史資料。此畫人物結構關系準確,肌肉堅實,富有凹凸感。面部表情生動,衣紋折疊有明有暗,線條細挺有力,是唐代肖像畫流傳下來的珍品。

李真《不空金剛像》

21、蕭悅 生卒不詳,蘭陵(今山東蒼山縣蘭陵鎮)人。唐代中期著名的畫家。曾官協律郎。穆宗長慶二年(822),白居易到杭州任刺史,在那里見到了蕭悅,并與他相交為朋友。這時候的蕭悅,已是60多歲的老人,生活窘迫,晚景凄涼,飽經人世間的苦辛。白居易在《醉后狂言酬贈蕭、殷二協律》詩中,記述了他與蕭悅結識的經過。當時是冬天,蕭悅和另一位姓殷的名士卻潦倒窘迫,冬天還穿著單衣,到了中午還沒有吃飯:“余杭邑客多羈貧,其間甚者蕭與殷。天寒身上猶衣葛,日高甑中未拂塵”。作為太守的白居易關心民瘼,命人做了兩件皮裘送贈二君:“吳綿細軟桂布密,柔如狐腋白似云。勞將詩書投贈我,如此小惠何足論”。蕭悅寫信感謝,并畫十五竿墨竹作為答謝,并說這是自己的絕筆,從此不再作畫。白居易接畫后大為感動嘆服,又寫了一首《畫竹歌并引》加以稱贊,在其“引”中說到蕭悅的墨竹當代無與倫比。蕭悅本人也視為珍品,有的人幾次向他求畫,他都沒有答應:“協律郎蕭悅畫墨竹,舉時無倫。蕭亦甚自秘重,有終歲求其一竿一枝而不得者。知爭天與好事,忽寫十五竿,惠然見投。予厚其藝,高其藝,無以答貺,作歌以報之,凡一百八十六字云。”在詩中稱贊其墨竹畫得“逼真”、瘦竦,以至達到猛一看“不似畫”的亂真程度,使人看了如同置身于竹林之中,真是千古一人。蕭悅從此擱筆,再也看不到如此美妙的墨竹畫了:“植物之中竹難寫,古今雖畫無似者。蕭郎下筆獨逼真,丹青以來唯一人。人畫竹身肥擁腫,蕭畫莖瘦節節竦。人畫竹梢死羸垂,蕭畫枝活葉葉動。不根而生從意生,不筍而成由筆成。野塘水邊碕岸側,森森兩叢十五莖。嬋娟不失筠粉態,蕭颯盡得風煙情。舉頭忽看不似畫,低耳靜聽疑有聲。西叢七莖勁而健,省向天竺寺前石上見。東叢八莖疏且寒,憶曾湘妃廟里雨中看。幽姿遠思少人別,與君相顧空長嘆。蕭郎蕭郎老可惜,手顫眼昏頭雪色。自言便是絕筆時,從今此竹尤難得。”就像曹霸的畫馬經過杜甫的詩歌《丹青引贈曹霸》揄揚后千古流傳一樣,蕭悅畫竹,能在中國繪畫史上留下一席之地,除了的確畫得出色外,更得益于白居易的兩首詩。中國繪畫詩畫相配,真是相得益彰。蕭悅善畫墨竹,《宣和畫譜》載有其《風竹圖》,繪疾風中竹子挺勁搖曳之態,風梢云干,枝葉風翻。竹下坡石,新泉漱於石罅,以襯溟蒙霧氣。用筆遒勁,揮灑入神。筆墨清潤,濃淡相宜,枝葉的結構和層次處理極為嫻熟。唐代書畫家和書畫理論家張彥遠對蕭悅的作品,也十分推崇。說他“工竹一色,有雅趣。”(《歷代名畫記》)《宣和畫譜》說他“唯喜畫竹,深得竹之生意,名擅當世。”朱景玄《唐朝名畫錄》,夏文彥《圖繪寶鑒》,張退公《墨竹記》,也有關于蕭悅及其作品的記載。

蕭悅的繪畫作品,流傳并不很廣。《宣和畫譜》著錄了他的5幅作品:《烏節照碧圖》(2幅)、《梅竹鶉鷯圖》、《風竹圖》、《筍竹圖》。

22、白旻 姚鉉《唐文粹》作白“昊”,生卒不詳,下邽(今陜西渭南)人,白居易族兄。曾官壽安令,張彥遠云其官至同州澄城令。善歌,常醉酣歌闋便畫自娛。工花鳥,尤善鷹鶻,嘴爪纖利,甚得其趣。鷹的馴養或許不會晚于商周。據張彥遠,歷代名畫記》畫鷹起源于唐代的姜皎、貝俊和白旻,以畫鷹名世者有晚唐的孫位,《益州名畫錄》稱他畫“鷹犬之類,皆三五筆而成”,稍后的五代的郭乾暉、乾佑兄弟,《國畫見聞志》記載其鷹畫有三十二件,其專攻由此可見。古人畫鷹圖,有單肖其形的如“鞲上鷹”、“架上鷂”、”宿鷹”、”秋鷹”、“角鷹”、”御曉”、”白鷹”、”飛鷂”、”阜鷹”、“野鶻”、”鷙禽”“俊禽”;有描述其捕獵情態的,如“鵲鷂圖”、“鷹鴿圖”、“雞鷹圖”、”鵓鷂圖”、”鷓鷂圖”、”鷹兔圖”、”鷹攫田兔圖”、”鷂搦百勞圖”、“蒼鷹捕貍圖”等,或是描述鷙禽鷹揚,諸鳥低伏之迅猛之狀,或是表現猛禽撲敵,疾如雷電矯健身姿;也有作為人物配角的,如“射獵圖”、“出獵圖”、”回獵圖”、”卓歇圖”、”番騎圖”等,或駐于肩,或先于犬,或翔于天,鞍前馬后,矯健輕盈,成為中國花鳥畫中一個獨特的品類。

白旻畫鷹,歷代畫論、畫記中無具體記述,亦無畫跡存留,我們只能從白居易的詩歌中知其大概。穆宗長慶九年(829)白旻嘗畫鵰贈居易,白居易為此有《畫鵰贊》。其序云:“壽安令白昊,予宗兄也。得丹青之妙,傳寫之要;毛群羽族,尤是所長。長慶元年,以畫雕貺予。子愛之,因題贊云”。序中提到白旻“得丹青之妙”善畫鳥類。在《贊》中則詳細地描繪了白旻所畫黑雕的情形:“鷙禽之英,黑雕丁丁。鉤綴八爪,劍插六翎。想入心匠,寫從筆精。不卵不雛,一日而成。軒然將飛,戛然欲鳴;毛動骨活,神來著形。始知造物,不必杳冥。但獲天機,則與化爭。韓干之馬,籍籍知名;薛稷之鶴,翩翩有聲。研工核能,較真斗靈。豈無他人?不知我兄,續虞人箴”。《贊》中不僅提到所繪黑雕的英姿和神態,而且是“一日而成”,可見其數量和神速。詩人并將白旻畫鷹與韓干畫馬、薛稷畫鶴相提并論,可見其藝術水準和在當時的知名度。

23、孫位 生卒年不詳,晚唐時浙江會稽(今紹興市)人。初名位,后傳說遇異人,而改名遇,一作異,號會稽山人。擅畫人物、松石、墨竹及佛道,尤以畫水著名,蘇軾稱贊其在畫水方面的創新說:“古今畫水多作平遠細皺。唐廣明中,處士孫位始出新意,畫奔湍巨浪,與山石曲折,隨物賦形,盡水之變,號稱神逸。其后蜀人黃荃、孫知微皆得其筆法”(《書蒲永升畫后》)。筆力雄壯奔放,不以著色為工,與善畫火的張南本并稱于世。唐廣明元年(881)十二月初,黃巢起義軍攻克長安,隨僖宗李儇從長安入蜀,居成都。曾在蜀中應天、昭覺、福海等寺院畫過不少壁畫,俱筆簡形備,氣勢雄偉。為人舉止疏野、襟韻曠達,喜飲酒,《益州名畫錄》說他“雖好飲酒,未嘗沉酩”;《宣和畫譜》說他“樂與幽人為物外交”,然對豪貴相請,則禮有少慢,縱贈千金,難留一筆。宋人對孫位評價很高:宋詩江西派代表人物陳師道認為孫位可與吳道子并列:“孫位方不用距,園不用規,乃吳生之流也”(《后山叢談》);鄧椿稱贊說:“畫之逸格,至孫位極矣。后人往往益為狂肆”(《畫繼雜評》)。

傳世作品有《高逸圖》、《春龍起蟄圖》等。畫跡有《說法太上像》、《維摩圖》、《神仙故實圖》、《四皓弈棋圖》等27件,著錄于《宣和畫譜》。

高逸圖 絹本,設色,縱45.2厘米,橫168.7厘米,現藏上海博物館。此為《竹林七賢圖》殘卷,圖中所剩四賢:一為好老莊學而性格“介然不群”的山濤,旁有童子將琴奉上;一為“不修威儀,善發談端”的王戎,旁有童子抱書卷;一為寫《酒德頌》的劉伶,回頭欲吐,旁有童子持唾壺跪接;一為飲酒放浪,慣作青白眼的阮藉,旁有童子奉上方斗。四賢的面容、體態、表情各不相同,并以侍童、器物作補充,豐富其個性特征。人物著重眼神刻畫,得顧愷之“傳神阿堵”之妙。畫中以細勁柔和的線條,描摹人物的臉部和手足,使人聯想到顧愷之那緊張連綿如“春蠶吐絲”的筆法余韻;衣褶線條則用筆圓潤而凝煉,既有張僧繇的“骨法奇偉”的線描特色,又有所創新,顯得剛柔相濟、調暢自如。山石則用細緊柔勁的線條勾出輪廓,然后渲染墨色,完密地皴擦出山石的質感。畫樹木是用有變化的線條勾出輪廓,然后用筆按結構皴擦。幾株樹各有不同的畫法。線條細勁流暢,如行云流水。設色方面,圖中大部分地方只敷以淡色,但表現力很強,比如人物的衣物,或沿衣褶略暈染薄彩,或以顏色在衣褶線條上復加勾勒,充分顯示出衣料質地的輕柔,正與名士風范相得益彰。書帙、酒具等器物,或白描或淡染。然而幾個主要人物身下的花毯和倚靠的花墊,卻不僅畫出許多復雜華麗的圖案,而且敷以重彩,鮮艷絕倫,即使歷經千余年至今仍讓人嘆為觀止。畫面整體的素凈淡雅和局部的濃墨重彩相互輝映,既強調了高士們置身物外、心游天際的閑適,又突出了他們作為士大夫名流的高貴,更體現了畫家精湛巧妙的藝術構思。畫風在六朝的基礎上更趨工致精巧,而點綴的木石已用皴染,則開啟了五代畫法的先路,是歷代書畫中的瑰寶。

此畫本無款識,但在卷首處有北宋徽宗趙佶獨樹一幟的瘦金體題字“孫位高逸圖”,乃由此得名。畫幅及裝裱的絹素上鈐有“雙龍”、“御書”、“政和”、“宣和”、“睿思東閣”等印記,證明此畫早在北宋年間就已收藏在內府,并深受賞識。在明清時期,此畫亦流傳有緒,清乾隆時再度入宮,藏于養心殿中。1922年,又從宮中流散至東北民間。建國以后,進入上海博物館收藏。

孫 位《高逸圖》(局部)

24、趙公祐 長安人。生卒不詳,略遲于周昉,敬宗寶歷年間(825—826)寓居成都。李德裕鎮蜀,以賓禮遇之,改蒞浙西節度使時辟為幕僚。趙公佑在文宗大和年間(827—836)已著畫名,善畫佛道鬼神,尤以畫天王著名,世稱高絕。筆跡勁細,用色精密。祐于寺畫像甚多,武宗會昌年間滅佛,唯存大圣慈寺文殊合天王四堵。說者謂其名高當代,時無等論。《益州名畫錄》、《古畫品》、《圖繪寶鑒》、《宋中興館閣儲藏記》等均有記載。

中唐以后,繪畫藝術尤其是花鳥和仕女畫開始商品化,往往父子相傳,具有中古手工業行業與作坊的特點。趙公佑父子乃至祖孫相傳,其子溫其,綽有父風。幼而颕秀,家學益工。溫其子徳齊,亦以畫世其家,時名不減父祖。宣宗大中初(847),溫其于大圣慈寺繼父之蹤,畫《天王帝釋》,筆法臻妙,世稱髙絶。今御府所藏二:《焚誦士女圖》、《烹酩士女圖》。孫德齊又善畫,襲二世之精藝,得奇蹤之妙,時輩稱之。昭宗光化中,詔畫儀仗車輅、旌纛法物,又于朝真殿畫后妃嬪御之圖,極精妙,遂為翰林待詔。類此者還有杜子瓌、杜敬安父子的佛像羅漢;常燦父子的人物畫,黃筌父子的花鳥畫等。

趙公佑畫跡《宣和畫譜》中無記載,只有《宋中興館閣儲藏記》記有《天王像》一軸,另有《正坐佛》一幅。

趙公佑《天王像》

25、常重胤 生卒不詳,其父常粲,重胤師范其父,亦善寫貌,其人物畫尤得其父傳神之法,善畫人物、故實畫。常重胤亦嘗寫文武臣僚真像于壁,毫發不失,極得神采。唐僖宗朝為翰林供奉。唐廣明元年十二月(881)初黃巢攻克長安,隨僖宗避難入蜀。當僖宗回鑾之日,蜀民奏請重胤留寫御容于成都大圣慈寺。御容一寫而成,內外官屬,無不嘆駭,咸謂其為道釋人物畫之圣手張僧繇之后身。又于寶歷寺畫請塔天王像,亦極為佳妙。

常重胤作人物畫還能在短暫之間抓住人物形象特征,甚至憑記憶作畫。《益州名畫錄》記載通王李宗裕性多猜忌,欲為其姬妾畫像又不愿畫家久見,曾對常待詔曰:“頗不熟視審觀可乎?”隨后讓“夫人至矣,立斯須而退。”常重胤第二天回憶其容貌,姿容短長,畫出的人物像“無遺毫發”王建在成都建西蜀后,曾到成都大圣慈寺謁常重胤所繪的僖宗御容,見繪壁上百寮咸在,惟不見田令孜、陳太師。因問:“何不寫貌彼二人?”左右回答說這二人被涂滅掉了。王建于是命常重胤補畫,重胤說不必重畫,“乃用阜茨水洗壁,而風姿宛然。建嘉賞之,賜以金帛”。常嗣后說:“我畫壁除摧圮塌爛外,雨淋水洗斷無剝落。”當時畫壇高手貫休贊之曰:“貧道觀畫多矣,如吾子所畫,前無來人,后無繼者。”

《益州名畫錄》將其列為妙品。唐張彥常重胤之人物畫,今雖不存,僅見于著錄,然由著錄之記載,亦可想見其畫形似、神采兼備之貌。

26、張素卿 生卒不詳,生活在唐武宗、僖宗、昭宗年間(884—927)。出身卑微,少孤而貧困,對繪畫卻有著執著的愛好。他曾在節度使夏候孜家做過差役,因而有機會見識了許多隋唐名畫。在他的刻苦學習下,他的繪畫技術有了長足的發展。后來,他厭倦世俗當了道士。唐僖宗乾符年間(874—879)居四川青城山常道觀,據宋黃復修《益州名畫錄》記載:中和九年,僖宗遣使入蜀封丈人山為希夷公。張素卿認為不妥,上述僖宗,以為五岳既已封王,丈人居五岳之上不可稱公。僖宗同意此奏改封丈人居為希夷真君。張素卿由此也得到了皇帝的賞賜,成為紫袍道人。張素卿所畫的道門尊像、天帝星官,構圖奇古,屢有創新而惟妙惟肖。前蜀主王建誕辰時,張素卿畫十二仙真,備受贊賞。王建修青城山丈人觀,請其于真君殿上畫五岳、四瀆、十二溪女、山林、溪沼、樹木及岳瀆曹吏。其像詭怪而逼真,讓觀畫的人都會感到恐懼。當時的學者如壽儀,陳若愚等人,莫不贊賞張素卿的作品,稱他為“一代畫手”。宋元年代,全國各道觀無不奉張素卿作品為典范。因此,史稱道教畫,就是張素卿所開創的。

張素卿的作品史載很多,著名的有《老子過流沙圖》《五岳朝真圖》、《九皇圖》、《天官像》、《五星圖》、《老人星圖》、《二十四化真人像》、《太無先生像》等。

27、滕昌祐 生卒不詳,字勝華,本為吳(治今江蘇蘇州)人。唐廣明元年十二月(881)初黃巢攻克長安,隨僖宗避亂入蜀,卒年八十五。以文學從事。不婚不仕,書畫是好。情性高潔,無師承,常于所居,樹竹石杞菊,種名花異草,以供寫生。擅畫花鳥、草蟲、蔬果,所繪鵝及梅,尤為著名。寫折枝花下筆輕利,敷彩鮮妍,論者以為近邊鸞一派;畫蟬蝶草蟲,用筆點寫,稱為“點畫”(即“點簇”)屬唐時陸杲、劉褒之類。滕昌祐又以畫鵝得名,復精于芙蕖、茴季,兼為夾寧果實(以麻為脫骨,加漆制成果實之形),隨類賦彩,宛然如生。亦工書法,當時蜀中寺觀牌額,不少出于他的手筆,號稱“滕書”。《宣和畫譜》記有滕昌佑茶花作品《山茶家鷯圖》一幅。此傳世之作后被宋徽宗藏于宮廷。

畫跡有《牡丹睡鵝》、《梳翎鵝》、《芙蓉貓》等六十五件,著錄于《宣和畫譜》。其中九幅為畫牡丹:《牡丹睡鵝圖》二幅、《湖石牡丹圖》一幅、《龜鶴牡丹圖》四幅、《太平雀牡丹圖》一幅、《牡丹圖》一幅。傳世作品有《牡丹圖》軸和《蝶戲長春圖》卷。

牡丹圖 縱97.7厘米 橫53.5厘米,現藏臺北故宮博物院。唐人花鳥,邊鸞最為馳譽,精于設色,秾艷如生,其《牡丹圖》推為絕筆。滕昌祐此幅牡丹,亦為佳作。

滕昌祐《牡丹圖》

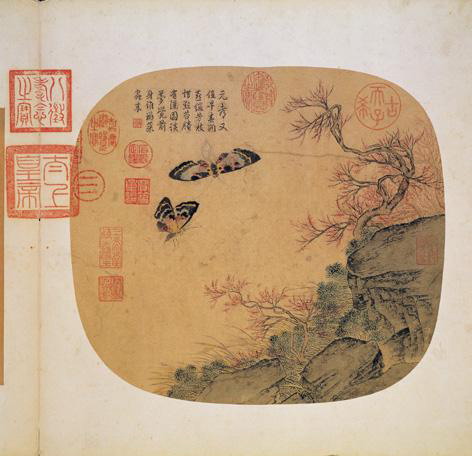

28、刁光胤(約852-935)一作光引,長安(今西安)人。攻畫湖石、花竹、貓兔、鳥雀。性情高潔,交游不雜。唐昭宗天復年間(901―904)入蜀后,使前輩攻花雀者,頓時減價。在蜀中三十馀年,蜀人從其學者甚多,黃筌、孔嵩等西蜀花鳥名家人,曾親受其指導。時人謂“孔類升堂,黃得入室”。光胤居蜀三十余年,筆無暫睱,非病不休,非老不息,年八十,猶在小壁畫花雀兩堵。豪貴之家及好事者,收得其畫,視為傳家之寶。曾在大圣慈寺光明院僧錄房窗旁小壁四堵,書四時雀竹。后蜀廣政年間(938—965)黃居寀重裝,雀蝶精奇轉甚。光胤畫年已八十。《圖畫見聞志》、《益州名畫錄》、《宣和畫譜》等等載其事跡。今有《寫生花卉冊》冊十幅,分為:一、桃花雙蝶,二、枯樹五羊,三、葵花立石,四、喬松臥兔,五、竹菊孤石,六、山貓游蜂,七、老干紅英,八、秋塘蜻蜓,九、水仙倚石,十、芙蓉蘸水。畫均,今載于于石渠寶笈續編(第三冊);《故宮書畫錄》(第四冊、第二十二冊)中,疑為摹本。

桃花雙蝶 此幅32.6×36.2公分。為《寫生花卉冊》中第一幅,為春景圖。雙蝶用粗筆點染。其配景桃花與坡石細草,則描繪精謹、著色鮮艷,左下角以泥金簽名“刁光胤。雖然沿襲了唐畫的古樸與厚重,但推測應該是后人的仿作。

刁光胤《寫生花卉冊》桃花雙蝶

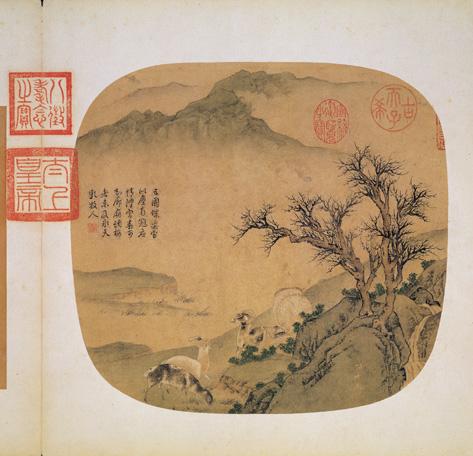

枯樹五羊 縱33.9cm,橫36.4cm。絹本,著色。此為《寫生花卉冊》中第二幅。背景為溪澗、湍泉、寒林、枯樹。云霞掩映的對面坡岸上,五只羊傍著枯樹湍泉,或坐、或立、或覓食,著色、姿態、神情各不相同。用筆纖秀,畫枯樹則顯得較為渾厚。雖然沿襲了唐畫的古樸與厚重,但推測應該是后人的仿作。

刁光胤《寫生花卉冊》枯樹五羊

29、李約 生卒不詳,字在博,一作存博。唐王朝宗室,鄭王李元懿的玄孫,宰相李勉之子,官兵部員外郎。為人雅愛玄機。以至行雅操知名當時。琴道酒德詞調,皆高絕一時。一生不近女色,性喜接引人物,晨起草草梳洗,便接客對談終日。李約愛好廣泛:喜繪畫,善畫梅,相傳畫梅始于李約。聽說一士人家有張璪所繪《松石幛子》,乃詣購其家,其妻已將繪有《松石幛子》的絹練作為裹衣。只剩下其中兩幅,雙柏一石。李約嗟惋久之,為之作《繪練記》。又精楷隸,南朝蕭蹟為侍中蕭子云壁書,為李約得之,崔備為之記,李約自己為之作《贊》,并以此作為其齋名。又精于茶道,“性嗜茶,能自煎。謂人曰:‘茶須緩火灸,活火煎。活火謂炭火焰火也。’客至,不限甌數,竟日執持茶器不倦。曾奉使行硤石縣東,愛渠水清流,旬日忘發”(趙璘《因話錄》)。為人又蕭疏沖淡,有山林之致,趙璘《因話錄》曾記載李約的一件軼事:“約曾佐李庶人锜浙西幕(李約曾為中庶子、浙西節度使李锜的幕僚)。約初至金陵,于府主庶人锜坐,屢贊招隱寺標致。一日,庶人宴于寺中。明日,謂約曰:‘十郎嘗夸招隱寺,昨游宴細看,何殊州中?’李笑曰:‘某所賞者疏野耳,若遠山將翠幕遮,古松用彩物裹,腥膻涴鹿掊泉,音樂亂山鳥聲,此則實不如在叔父大廳也。’庶人大笑。李約也是位詩人,《全唐詩》存詩十首。其《江南春》絕句:“池塘春暖水紋開,堤柳垂絲間野梅江上年年芳意早,蓬瀛春色逐潮來”,亦可看出他對大自然的熱愛。另外,他也像王維那樣,以畫家的敏感捕捉生活中的意象,做到“詩中有畫”,如“柵壕三面斗,箭盡舉烽頻。營柳和煙暮,關榆帶雪春”,“游軍藏漢幟,降騎說蕃情。霜落滹沱淺,秋深太白明”(《從軍行三首》);“難眠夏夜抵秋賒,簾幔深垂窗燭斜。風吹桐竹更無雨,白發病人心到家”(《病中宿宜陽館聞雨》);“早霧桑柘隱,曉光溪澗明。村蹊蒿棘間,往往斷新耕。貧野煙火微,晝無烏鳶聲”(《城南訪裴氏昆季》)最后一首還透露出他對民瘼的關心。

《唐書宗室世系表》、《歷代名畫記》、《宣和畫譜》、《圖繪寶鑒補遺》、《蕭齋記》、《因話錄》皆有關于李約的記載,但畫跡無存。

寇衡《李約“祈雨詩”意畫》

30、歷代名畫記 中國第一部繪畫通史著作。唐代張彥遠著。張彥遠﹐字愛賓﹐蒲州猗氏(今山西省臨猗縣)人。出身于頗富收藏的宰相世家﹐官左仆射補闕﹑祠部員外郎﹑大理卿。為人學問淵博﹐擅長書畫。著有《法書要錄》﹑《彩箋詩集》等。《歷代名畫記》成書于唐宣宗大中元年(847)﹐是他盛年之力作。

《歷代名畫記》全書10卷﹐可分為3部分﹕①對繪畫歷史發展的評述與繪畫理論的闡述﹐即原書卷一全部與卷二前2節。其中“敘畫之源流”一節論述繪畫之起源及其與政治﹑教育的關系;“敘畫之興廢”一節敘述歷代皇室貴族藏畫的聚散興廢;“論畫六法”一節闡述謝赫“六法”﹐并指出“上古”﹑“中古”與“近代”畫風的不同;“論畫山水樹石”一節論述魏晉以來山水畫的發展演變;“敘師資傳授南北時代”一節對歷代畫家的師承淵源和時代﹑地域給予繪畫的影響詳加敘述;“論顧陸張吳用筆”一節則對顧愷之﹑陸探微﹑張僧繇﹑吳道子 四位畫家筆法風格詳加剖析﹐著重論述了吳道子的藝術造詣。

②有關鑒識收藏方面的敘述﹐即原書卷二後3節與卷三。其中“論畫體工用拓寫”一節提出品評作品的5個等級﹕自然﹑神﹑妙﹑精﹑謹細﹐并論及繪畫材料的選樣與加工摹制;“論名價品第”一節述及一些畫家作品的品位與價格情況;“論鑒識收藏購求閱玩”一節論述鑒定與收藏的關系和購求﹑收藏﹑賞玩﹑保養等有關知識;“敘自古跋尾押署”一節記述古來跋尾押署的體制﹐兼及一些重要的鑒識人與裝裱手;“敘自古公私印記”一節著錄古今重要收藏家的用印;“論裝背裱軸”一節是有關裝裱歷史﹑裝裱技術與裝裱體制的記敘;“記兩京外州寺觀壁畫”一節著錄了當時長安﹑洛陽等地寺廟壁畫的作者﹑題材﹑與位置﹑與藝術特點;“述古之秘畫珍圖”一節是古來相傳的一些作品圖名的著錄。

③原書卷四至卷十﹐系370馀名畫家傳記﹐始自傳說時代﹐終于唐代會昌元年(841)﹐大體按時代先後排列。或一人一傳﹐或父子師徒合傳﹐內容有詳有略﹐大略包括畫家姓名﹑籍里﹑事跡﹑擅長﹑享年﹑著述﹑前人評述。

本書總結了前人有關畫史和畫論的研究成果﹐繼承發展了史與論相結合的傳統﹐開創了編寫繪畫通史的完備體例。作者盡可能占有豐富資料﹐從當時達到的理論認識水平探討繪畫史的發展過程及其內在聯系﹐并以系統的繪畫史實來支持其理論認識。全書以大量的篇幅闡述繪畫史及某些畫科史的發展演進﹐討論重大的理論問題。傳記部分則分等列傳﹐在寓褒貶﹑明高下的同時﹐較全面地匯集畫家生平﹑思想﹑創作等有關資料﹐充分引證前人的評價﹐又不為前人所局限﹐做到有分寸地評價畫家的得失。該書既承繼了前人的認識﹐有所闡述發揮﹐如“論畫六法”﹔又總結了新的經驗﹐探討了新的問題。如提出繪畫的功能不僅是用以“鑒戒賢愚”﹐而且還用以“怡悅情性”﹐指出“書畫用筆同法”﹔提倡“自然”﹐以“自然﹑神﹑妙﹑精﹑謹細”等來排列畫藝高低的品第。所有這些﹐都比較集中地反映唐代中後期繪畫理論的新發展。此外﹐作者更能從繪畫創作欣賞的全過程著眼﹐把著錄﹑鑒藏﹑流傳﹑名價以至裝裱也納入了研究畫史的必要組成部分﹐對于中國畫史的研究提出了完整的體系。該書長期以來被認為是中國第一部系統完整的繪畫通史﹐亦具有當時繪畫“百科全書”的性質﹐在中國繪畫史學的發展中﹐具有無可比擬的承先啟後的里程碑的意義。

本書編入了極為豐富的繪畫史料﹐其資料來源除前代繪畫史籍外﹐還包括大量的史書﹑小說雜著﹑文集史書如《世本》﹑《續晉陽秋》﹑《後魏書》等﹔小說雜著如《說苑》﹑《兩京雜記》﹑《續齊諧記》等﹔文集如《王廙集》﹑《謝莊集》等﹔繪畫史籍如孫暢之《述畫記》﹑彥悰《後畫錄》﹑顧況《畫評》﹑竇蒙《畫拾遺錄》等。在不少原書已經散佚的情況下﹐該書不僅為後人提供了匯集整理前人史料的范例﹐也保存了許多重要的繪畫史料。

31、唐朝名畫錄 《唐朝名畫錄》又名《唐畫斷》,亦作《唐朝名畫綠》,是已知中國最早的一部斷代畫史。朱景玄撰。朱景玄,吳郡(今江蘇省蘇州市)人,曾任翰林學士,主要活動于唐憲宗元和至唐文宗大和(806~835)年間。他酷愛畫藝,多方尋訪,不見者不錄,見者必錄,為明其善惡,別其高下,根據張懷瓘《書斷》以神、妙、能三品論定書法家成就高下的體例,并仿效李嗣真《書后品》標出的“逸品”的辦法,列于神、妙、能三品之外,再加上他對所品評的畫家的生平事跡和畫藝特長所寫的評傳,就形成一部斷代畫史著作。

《唐朝名畫錄》以“神、妙、能、逸”四品,品評唐代畫家120人。其中“神、妙、能”又分上、中、下三等,“畫格不拘常法”的畫家則入逸品。作者未見畫跡的畫家,不復列品,附于逸品之后,以示矜慎。具體是:

卷首列唐代親王三人,皆不入品第:漢王、江都王、嗣滕王;

神品上一人:吳道玄

神品中一人:周昉

神品下七人:閻立德、閻立本、尉遲乙僧、李思訓、韓幹、張藻、薛稷

妙品上八人:李昭道、韋無忝、朱審、王維、韋偃、王宰、楊炎、韓滉

妙品中五人:陳閎、范長壽、張萱、程脩己、邊鸞

妙品下十人:馮紹政、戴嵩、楊庭光、張孝師、盧棱迦、殷仲容、陸庭曜、蒯廉、檀智敏、鄭儔

能品上六人:陳譚、鄭虔、劉商、畢宏、王定、韋鑾

能品中二十八人:陸滉、李仲和、李衡、齊旻、李仲昌、李仿、孟仲暉、高云、衛憲、程伯儀、楊辨、王拖子、姚彥山、冷元秀、譚皎、錢國養、張遵禮、張正言、沈寧、劉罄、李倫、尹澄、尹林、侯造、趙立言、曲庭、鄭珽、盧少長

能品下二十八人:黃諤、曹元廓、檀章、耿昌言、吳玢、田深、盧弁、陳庶、梁廣、王朏、白旻、蕭溱、蕭悅、程邈、樂峻、項容、陳庭、董奴子、衛芋、陳凈心、陳凈眼、梁洽、裴遼、張涉、韓伯達、張容、僧道玠、李湊

逸品三人:王墨、李靈省、張志和

該書對唐代畫家情況記錄較詳。其資料來源,部分引自唐人有關著作,部分為作者親自采訪收集。對于時代較近畫家、與作者同時畫家,本書尤多記述,故在繪畫史料上具有《歷代名畫記》不可替代的價值。寫作態度頗為嚴肅,所列史料,亦大多翔實可信。在編寫方法上,本書開創了以分品列傳體編寫斷代畫史的先例,對后代產生了深遠影響。在藝術認識上,堅持繪畫的真實性、概括性與形象性,重視總結“師造化”的經驗,提倡形神統一,反對公式化,但對人物、禽獸的重視勝于山水屋木,均反映了當時繪畫認識的特點與水平。

參考資料:梁白泉主編《國寶大觀》,上海文化出版社1990;《中國繪畫史》,王伯敏著,上海人民美術出版社1982;葛路《中國古代繪畫理論發展史》,臺北·丹青圖書公司1987;何恭上《隋唐五代繪畫》、《兩宋名畫精華》、《元朝名畫精華》,臺北·藝術圖書公司1995;馮作民《中國美術史》,臺北·藝術圖書公司1992;《中國繪畫史》百度等互聯網。?????

(陳友冰編輯)