中國古代繪畫簡(jiǎn)介(九):唐代士人畫

6、李昭道 字希俊,思訓(xùn)子,人稱小李將軍。玄宗開元(713一741)中為太原府倉曹直集賢院,官至太子中舍。擅長(zhǎng)青綠山水,兼善鳥獸、樓臺(tái)、人物,并創(chuàng)海景。克承家學(xué),又稍過之。張彥遠(yuǎn)稱他“變父之勢(shì),妙又過之”。畫風(fēng)巧贍精致,雖“豆人才馬”,也畫得須眉畢現(xiàn)。由于畫面繁復(fù),線條纖細(xì),論者亦有“筆力不及思訓(xùn)”之評(píng)(朱景玄《唐朝名畫錄》)。嘗作《秦王獨(dú)獵圖》描寫秦王騎逐野豬,引弓待發(fā)之勢(shì)躍然畫面。北宋李公麟作《李廣奪兒圖》、南宋陳居中作《平原射鹿圖》等,均以此圖為范本。畫跡有《海岸圖》、《摘瓜圖》等六件,著錄于《宣和畫譜》。傳世作品有《春山行旅圖》和《明皇入蜀圖》卷。

《明皇幸蜀圖》絹本,縱55.9厘米,橫81厘米,現(xiàn)藏于臺(tái)北故宮博物院。這幅畫記錄安史之亂發(fā)生后,唐玄宗往四川避難途中的情形。畫面中繪著壯麗險(xiǎn)峻的山川,崇山峻嶺間一隊(duì)斷斷續(xù)續(xù)的騎旅自右側(cè)山間穿出,向遠(yuǎn)山棧道行進(jìn),前方一騎者著紅衣乘三花黑馬正待過橋,應(yīng)為唐明皇,嬪妃則著胡裝戴幃帽,中部侍馭者數(shù)人解馬放陀略作歇息。山勢(shì)突兀,白云縈繞,山石有勾勒無皴法。畫中對(duì)明皇做了“初見平陸,馬皆若驚,而帝馬見小橋,作徘徊不進(jìn)狀”的細(xì)致描繪,體現(xiàn)了畫家的非凡功力。畫面左邊中段的山間,有些用木材搭建的路,這就是有名的蜀道——懸崖峭壁上搭建的“棧道”。這是一件很典型的「青綠山水」作品,畫中運(yùn)用的石青石綠雖經(jīng)過這么久遠(yuǎn)的時(shí)間,仍然清晰可見。

該畫并非李昭道的原作,是接近二李風(fēng)格的唐畫宋摹本。

李昭道《明皇幸蜀圖》

《春山行旅圖》 絹本縱95.5厘米,橫55.3厘米,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。畫中繪懸崖峭壁,石磴曲盤,樹間蒼藤縈繞,行人在策騎登山。宋代蘇軾對(duì)此畫有詠歌。宋人柯九思有步東坡韻,概括其畫意、特色和巨大感染力,詩曰:“春江淼漫百疊山,晴煙籠山山吐煙。望君拄笏聊聘望,但見一氣長(zhǎng)蒼然。千章綠樹倚茅屋,復(fù)有澗谷奔寒泉。商舸迎陽泊沙岸,布帆吹籟彌平川。李侯生前得此景,骨格敻出探微前。胸中八九小云夢(mèng),筆底萬頃滄浪天。鉛丹金碧世希有,晶瑩不讓蓬瀛妍。江樓掩映臨江碧,時(shí)見輕鷗落渚田。此圖此景有神護(hù),小住人間七百年。摩挲絹素開黯淡,飛舞妙思藏便娟。臥游齋頭一展看,恍若身對(duì)湘巫眠。鼎湖髯掛李侯去,飄然久作芙蓉城內(nèi)仙。鄒陽后身薄自曉,舍我誰結(jié)三生緣。嗚呼江煙幻滅在俄頃,短詞聊次東坡篇。”

有人以為李昭道真跡,因有宋徽宗題識(shí)。蓋院本所作,皆在內(nèi)廷,未能流播于外。但據(jù)臺(tái)北故宮博物院研究員王耀庭《傳唐李昭道春山行旅圖研究》,分析了圖中表現(xiàn)出青綠山水的裝飾意味,指出其與后世民間繪畫的相似性。同時(shí)指出了畫中宋徽宗題款的作偽情況,認(rèn)為畫中有元人的收藏印較為可靠,可作為時(shí)代下限的依據(jù)。

李昭道《春山行旅圖》

7、王維(701-761)字摩詰,祖籍山西祁縣,開元九年(721年)中進(jìn)士第,為大樂丞。因故謫濟(jì)州司倉參軍。后歸至長(zhǎng)安。后被擢為右拾遺。曾奉使赴河西節(jié)度副大使崔希逸幕,后又以殿中侍御史知南選,天寶中,王維的官職逐漸升遷。安史亂前,官至給事中。安史之亂中被賊軍捕獲,被迫當(dāng)了偽官。亂后受貶官處分。其后又升至尚書右丞之職。四十多歲的時(shí)候,他特地在長(zhǎng)安東南的藍(lán)田縣輞川營(yíng)造了別墅,過著半官半隱的生活。據(jù)《舊唐書》記載:“在京師,長(zhǎng)齋,不衣文采,日飯十?dāng)?shù)名僧,以玄談為樂,齋中無所有,惟茶鐺藥臼,經(jīng)案繩床而已。退朝之后,焚香獨(dú)坐,以禪頌為事。”

王維多才多藝,詩書畫都很有名,音樂也很精通。思想上受禪宗影響很大,外號(hào)“詩佛”。與李思訓(xùn)、吳道子這些前期最富盛名的畫家相比,王維是很獨(dú)特的:當(dāng)吳道子的畫藝進(jìn)入登峰造極之時(shí),那些云集長(zhǎng)安畫壇的職業(yè)畫家與宮廷畫家,都在拼命追求外在的線條與色彩、游絲效果時(shí),王維卻遠(yuǎn)離榮華社會(huì),終日“以玄談為樂”,用隱士般的寧靜心態(tài)與詩人的靈感來從事繪畫創(chuàng)作,把人們導(dǎo)向了一個(gè)自然又幽雅藝術(shù)境界。王維繪畫有三個(gè)明顯的特征:第一,繪畫中滲透著他的佛學(xué)思想。他的《王維雪溪圖》、《江山雪霽圖》以及《王維江干雪意圖》等代表作,皆是山川寂寂、雪原茫茫,呈現(xiàn)一派空無寂滅,這同他在《輞川集》中反復(fù)詠歌的“夜靜春山空”(《鳥鳴澗》)、“澗戶寂無人”(《辛夷塢》),“空山不見人”(《鹿砦》)景象一樣,都透露著空無寂滅的禪意。張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫記》中亦認(rèn)為《輞川圖》出于一種“云水飛動(dòng)”、“意出塵外”的構(gòu)思。第二,詩與畫的融通。王維是一位杰出的詩人,他是唐代山水田園派的代表人物,今存詩400余首;也是一位繪畫的頂尖高手也是水墨山水畫南宗畫派的開創(chuàng)者;同時(shí)還是為出色的音樂家,曾擔(dān)任過玄宗時(shí)代最高音樂長(zhǎng)官大樂丞。他的杰特之處,是能通過自己的創(chuàng)作,將詩與畫融通在一起,甚至還能從中感受到音樂的節(jié)奏和旋律。《宣和畫譜》中提到王維的一些詩句皆似一幅妙絕的畫面,如“落花寂寂啼山鳥,楊柳青青渡水人”,“行到水窮處,坐看云起時(shí)”,“白云回望合,青靄入看無”等。蘇軾曾對(duì)王維創(chuàng)作中的詩與畫融通做過很好的概括:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩”。第三,他在李思訓(xùn)“金碧輝映”青綠山水之外,另創(chuàng)水墨山水一派,成為南宗畫派之祖。王維雖然是一個(gè)虔誠的佛教徒,可是很少畫寺院壁畫與佛畫,僅僅在長(zhǎng)安慈恩寺里的東院留下一幅白描壁畫,而全力傾注于山水畫創(chuàng)作。他的山水畫不但繼承傳統(tǒng),也吸取當(dāng)代畫家之長(zhǎng)。張彥遠(yuǎn)稱他“工畫山水,體涉古今”。對(duì)今人,他最佩服吳道子,因此他所畫的“山水樹石,縱似吳生”,但又能“風(fēng)致標(biāo)格特出”。他出于宗教徒的空滅和士大夫文人的雅好,他不喜金碧輝煌的樓臺(tái)亭閣和世俗艷麗彩色,所畫的山水都是松竹梅石之類,而且“一變勾斫之法而專長(zhǎng)“水墨渲淡”(董其昌語),從而成為水墨山水畫的“南宗之祖”。

王維的真跡,唐代已不多見,晚唐詩人張祜就曾慨嘆“右丞今已歿,遺畫世間稀”(《題王右丞山水障子》)。今日流傳的《輞川圖》、《王維雪溪圖》、《江山雪霽圖》以及《王維江干雪意圖》都系后人摹作或托名之作。其中《輞川圖》更是摹本石刻。

江山雪霽圖有兩種摹本,一為《江山雪霽圖》,現(xiàn)藏日本寬28.4厘米,長(zhǎng)171.5厘米,日本京都小川家族收藏;另一名《長(zhǎng)江積雪圖》,現(xiàn)藏美國。畫面遠(yuǎn)處峰巒疊璋、山澗清泉,近有坡石、小橋、潺潺流水,山中錯(cuò)落著幾處房舍,林深處隱約可見人徑。線條飄逸,用色淡雅,意境深邃,文人氣息醇厚,畫中有濃郁詩的意境,其表現(xiàn)內(nèi)容都可見于他的山水詩,如《漢江臨眺》:“江流天地外,山色有無中”。日本著名的中國古書畫鑒定的權(quán)威山中蘭圣(1883—1975),認(rèn)為日本收藏的這幅畫是真品,他的證據(jù)是文徵明《關(guān)山積雪圖》中所畫的人物、房屋、山頭、雪景、樹木,都與王維這幅《江山雪霽圖》有相似之處,由此得出結(jié)論是文征明臨摹王維的雪景長(zhǎng)卷。但宣家鑫、吳少華、徐曉琳三位中國鑒畫專家應(yīng)日本政府外事局的邀請(qǐng),前赴日本鑒定的結(jié)果則斷為明人偽作。理由是唐代繪畫上有作者名款的,經(jīng)考證只在梁令瓚所作的《五星二十八宿神仙圖》中卷上見到,其余有名款的都是宋人摹本或后添加的。此畫與文征明的《關(guān)山積雪圖》有著很多相似之處,文派的運(yùn)筆穩(wěn)重顯得文秀內(nèi)涵,是“細(xì)文”一路,從中可以看出此畫是臨摹文本的一張不知名畫家的畫。作偽者將原來的名款除去,添上“太原王維”,就成了王維的作品。

藏于日本的王維《江山積雪圖》

藏于美國的王維《長(zhǎng)江積雪圖》

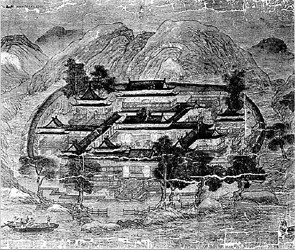

輞川圖 《輞川圖》卷縱29.8厘米,橫481.6厘米,絹本,青綠設(shè)色。現(xiàn)藏日本圣福寺。后人定為唐代摹本,此是摹本的石刻。此為王維最有名的山水畫,描繪的是他居住地輞川的景象。

輞川位于今陜西省西安市南郊藍(lán)田縣的西南,是秦嶺北麓的一條秀美川道,有孟城坳、華子岡、文杏館、斤竹嶺、鹿柴、竹里館等二十景。王維四十歲左右,在輞川買下了宋之問的“藍(lán)田別墅”,前后居住了將近十四年。曾與詩人裴迪以輞川二十景為題,各成絕句二十首,匯成一卷《輞川集》。《輞川圖》畫卷,也就是描畫輞川這二十景。王維晚年彌篤佛教,將其輞川別業(yè)改作清源寺。并自己動(dòng)手,在寺墻上畫了輞川二十景。《歷代名畫記》中記:“清源寺壁上畫輞川,筆力雄壯。”指的當(dāng)是王維此圖。《輞川圖》卷乃是后人據(jù)此摹畫而成。

畫面上群山環(huán)繞、從林掩映中,一座闊大的莊園,由墻廊圍繞,形似車輞。其中樹木掩映,亭臺(tái)樓榭,層疊端莊。構(gòu)圖上采用中國畫傳統(tǒng)的散點(diǎn)透視法,略向下俯視,而使層層深入的屋舍完全地呈現(xiàn)在觀者目前。墅外藍(lán)河蜿蜒流淌,有小舟載客而至,意境淡泊,悠然超塵。勾線勁爽堅(jiān)挺,一絲不茍,隨類敷彩,濃烈鮮明。山石以線勾廓而無皴筆,染赭色后在石面受光處罩以石青、石綠,凝重艷麗。樓閣則刻畫精細(xì),幾近界畫。畫面中既有秀麗的山水風(fēng)光,又是一派悠然的田園圖景。這是一幅遠(yuǎn)離塵世、超然物外的風(fēng)景畫,若了令人有清新脫俗之感。王維的許多詩都取材于他居住的輞川莊,都可拿來與此圖互相印證。這幅《輞川圖》也使人想起王維著名的詩句:“寒山轉(zhuǎn)蒼翠,秋水日潺湲。”(《輞川閑居贈(zèng)裴秀才迪》)。

王維《輞川圖》摹本石刻

8、張璪 又作張?jiān)澹治耐ǎ瑓强ぃń窠K省蘇州市)人。生卒年不詳,活動(dòng)于8世紀(jì)中后期,盛唐時(shí)“為一時(shí)名流”,官至祠部員外郎、鹽鐵判官。安祿山叛唐稱帝授以偽職,安史之亂被平定后,張璪獲罪,被貶為衡州司馬、移忠州司馬。他善畫水墨山水,尤精松石。傳說能雙手分別執(zhí)筆于絹上同時(shí)畫出生枝和枯枝,在同一畫幅里顯現(xiàn)榮枯不同的形象,使人有“潤(rùn)含春澤,慘同秋色”的不同感受。他作畫時(shí)重視靈感, 保持激昂情緒,下筆時(shí)若流電激空,毫飛墨噴。他愛用紫毫禿筆,甚至有時(shí)以手蘸墨作畫,不求巧飾,畫中山水“高低秀麗,咫尺重深,石尖欲落,泉噴如吼”。“近視則有逼人之寒,遠(yuǎn)觀則若極天之盡”(張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》),具有感人的魅力,有神品之稱。詩人符載曾記載張璪在荊州畫松石的情形,更可想見他的藝術(shù)才華。當(dāng)時(shí)他在監(jiān)察御史陸潘家,座上有賓客24人,都來爭(zhēng)看他揮毫。張璪居其中,箕坐鼓氣,少頃,“神機(jī)始發(fā)”,他便“毫飛墨噴,捽掌如裂,離合惝恍,忽生怪狀”。畫畢之后,便見“松鱗皴,士巉巖,水湛湛,云切渺”在座賓客無不贊絕(《觀張員外畫松石序》)。

張璪的山水畫,重在水墨表現(xiàn),而且運(yùn)用“破墨”法。他在張家畫八幅山水畫,便是“破墨未了”(《歷代名畫記·張璪》)宋代山水畫家荊浩論及唐代山水畫發(fā)展及成就時(shí),對(duì)張璪特加推崇,說他“樹石氣韻俱盛,筆墨積微,真思卓然,不貴五彩,曠古絕今,未之有也”(《筆法記》)。與他同時(shí)代山水畫家畢宏驚佩他的技藝,向他求教,張璪答以“外師造化、中得心”,主張既要觀察生活形象,又要重視主觀感受,對(duì)繪畫創(chuàng)作中主客觀的關(guān)系進(jìn)行了深刻的概括,對(duì)以后繪畫創(chuàng)作及理論影響頗大,后人以他為指掌畫之鼻祖。據(jù)唐代張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》記載,張璪曾著有《繪境》1篇,但早已失傳。

9、鄭虔(705—764),字弱齊(一作若齊),鄭州滎陽(屬今河南)人。天寶初為協(xié)律郎,曾收集當(dāng)時(shí)見聞,著書八十多篇,被人告發(fā),以“私撰國史”罪坐謫十年。回到京師后,玄宗愛其才,于天寶中授廣文館博士,時(shí)號(hào)“鄭廣文”。張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》載其開元二十五年(737)官廣文館博士有誤。因?yàn)閾?jù)《唐書·百官志》,天寶九年才設(shè)置“廣文館”。又據(jù)《唐書》,鄭虔任廣文館博士是在天寶初被“謫”以后。天寶年間,與在京杜甫友善。鄭虔為人曠放絕俗,為官清貧自守,有“才名四十年,坐客寒無氈”之譽(yù)。又喜喝酒。杜甫很敬愛他。兩人盡管年齡相差很遠(yuǎn)(杜甫初遇鄭虔,年三十九歲,鄭虔估計(jì)已近六十),但過從很密。虔既抑塞,甫亦沉淪,更有知己之感。杜甫有《醉時(shí)歌·贈(zèng)廣文館博士鄭虔》,詩曰:“諸公袞袞登臺(tái)省,廣文先生官獨(dú)冷。甲第紛紛厭粱肉,廣文先生飯不足。先生有道出羲皇,先生有才過屈宋。德尊一代常轗軻,名垂萬古知何用。杜陵野客人更嗤,被褐短窄鬢如絲。日糴太倉五升米,時(shí)赴鄭老同襟期。得錢即相覓,沽酒不復(fù)疑。忘形到爾汝,痛飲真吾師。清夜沈沈動(dòng)春酌,燈前細(xì)雨檐花落。但覺高歌有鬼神,焉知餓死填溝壑。相如逸才親滌器,子云識(shí)字終投閣。先生早賦歸去來,石田茅屋荒蒼苔。儒術(shù)于我何有哉,孔丘盜跖俱塵埃。不須聞此意慘愴,生前相遇且銜杯”。詩中既可以感到他們肝膽相照的情誼,又可以感到那種抱負(fù)遠(yuǎn)大而又沉淪不遇的焦灼苦悶和感慨憤懣。為我們了解鄭虔的為人、性格、經(jīng)歷、生活狀況提供了第一手資料。天寶十四年安史之亂時(shí),鄭虔來不及逃避,被安祿山部劫至洛陽,授以“水部郎中”。鄭虔稱病,并未盡職。但至德二年,肅宗懲辦接受偽職的官員,鄭虔被定三等罪,貶臺(tái)州司戶。今浙江臨海,尚存“廣文祠”。

鄭虔擅書畫,能歌詩,工書法,長(zhǎng)音律,當(dāng)時(shí)有“鄭虔(詩、書、畫)三絕”之譽(yù)。工山水,亦作魚、水、人物。畫山多用墨色,喜繪老樹虬干,《圖繪寶鑒》稱其“山饒墨趣,樹枝老硬”;善于作“潑墨”畫的王墨曾師事與他。曾畫《滄州圖》,玄宗與其上題“鄭虔三絕”,于是名聲大噪。今作品無傳。

10、王墨(約734—805), 又稱王洽或王默,早年受筆法于鄭虔,后師項(xiàng)容。鄭虔對(duì)水墨向來“用心”,項(xiàng)容更是“用墨獨(dú)得玄門”(荊浩《山水訣》),這對(duì)王墨影響當(dāng)然很大,所以王墨在繪畫上亦“以墨取勝”。猶善畫山水松石雜樹。相傳王墨繪畫不用筆,大醉之后,往往“以頭髻取墨,抵于素絹”,將墨倒在絹素上,以水沖潑,隨墨汁水漬的流動(dòng)而“或揮或掃,或淡或濃,隨其形狀,為山為石,為云為水,應(yīng)手隨意,倏若造化。圖出云霧,染成風(fēng)雨,宛若成神巧,俯視不見其墨污之跡”成山石云樹,號(hào)稱“潑墨”。(朱景玄《唐朝名畫錄》)。今無作品存世。

11、曹霸(約704—約770)譙郡(今安徽亳縣)魏武王曹操后代,官左武衛(wèi)將軍。其父擔(dān)心曹霸步上先祖覆轍,常為其念誦曹植“七步詩”。曹霸會(huì)其意,遂絕仕進(jìn),轉(zhuǎn)而研習(xí)書法。他先后學(xué)習(xí)晉代女書法家衛(wèi)鑠以及王羲之的風(fēng)格,覺得無法超越王羲之后改研繪畫,結(jié)果大為成功。玄宗開元年間,曹霸名氣日盛,時(shí)人甚至以其祖先“三曹”比之,有“文如植、武如操、字畫抵丕風(fēng)流”之譽(yù)。玄宗曾下詔要其修補(bǔ)凌煙閣二十四功臣像,曹霸修補(bǔ)得非常成功。杜甫在《丹青贈(zèng)引曹將軍霸》對(duì)此曾作形象的描繪:“開元之中常引見,承恩數(shù)上南薰殿。凌煙功臣少顏色,將軍下筆開生面。良相頭上進(jìn)賢冠,猛將腰間大羽箭,褒公鄂公毛發(fā)動(dòng),英姿颯爽來酣戰(zhàn)”。修繕完成后,玄宗又要他為其駿馬玉花驄寫真。曹霸本來最善畫馬,所以畫得更好,得到玄宗大量賞賜,杜甫在詩中對(duì)此次作畫經(jīng)過亦有描繪:“先帝御馬玉花驄,畫工如山貌不同。是日牽來赤墀下,迥立閶闔生長(zhǎng)風(fēng)。詔謂將軍拂絹素,意匠慘淡經(jīng)營(yíng)中。斯須九重真龍出,一洗萬古凡馬空。玉花卻在御榻上,榻上庭前屹相向。至尊含笑催賜金,圉人太仆皆惆悵”。杜甫在另一首《韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖》中,還描繪了曹霸為玄宗另一匹名馬“照夜白”寫生,并得到更多賞賜的情形:“國初已來畫鞍馬,神妙獨(dú)數(shù)江都王。將軍得名三十載,人間又見真乘黃。曾貌先帝照夜白,龍池十日飛霹靂。內(nèi)府殷紅瑪瑙盤,婕妤傳詔才人索。盤賜將軍拜舞歸,輕紈細(xì)綺相追飛”。自此以后,權(quán)貴高門爭(zhēng)相求取曹霸手筆,更以得到畫作為尚。

安史之亂爆發(fā),曹霸因?yàn)橐环髌罚杏吧涮瞥樱幌髀毭夤伲源诉^著流離失所的生活。當(dāng)他流亡至成都時(shí),身無分文,僅靠為人繪畫肖像謀生,生活困苦,后來杜甫幾經(jīng)尋訪,終于與之相見,他更為曹霸,創(chuàng)作《丹青贈(zèng)引曹將軍霸》及《觀曹將軍畫馬圖》二詩,表達(dá)對(duì)其際遇的同情。

曹霸與其門生韓干皆以畫馬名世。湯垕在《畫鑒》中稱“曹霸畫人馬,筆墨沉著,神采飛動(dòng)。其《照夜白圖》,用洗練而富有彈性的鐵線勾勒后稍加渲染,將一匹烈馬狂暴不羈的神情刻劃的栩栩如生,四蹄騰越,昂首嘶鳴,有脫韁而去的勢(shì)態(tài)。其弟子韓幹畫的馬則腳短而身肥,強(qiáng)悍威猛,具千里之相,有“唐馬”之譽(yù),對(duì)后世影響較深。曹霸畫作均己亡佚,其精妙之處,唯有透過杜甫詩作,才能一窺其貌。

12、韓干(?一780),京兆(今西安市)人,一作大梁(今開封市)人。年少時(shí)為酒店雇工,嘗收酒錢于王維家,戲畫人馬于地,王維奇其意趣。乃歲與錢二萬,使習(xí)畫十余年而藝成。擅畫肖像、人物、鬼神、花竹,尤工畫馬,以曹霸為師。玄宗天寶年間(742一755),召入供奉,官至太符寺丞。韓干畫馬有三大特征,一是重視寫生。玄宗李隆基曾命其向陳閔習(xí)畫馬,怪其所作與閎不同,因而詰之,韓干答曰:“臣自有師,陛下內(nèi)廄之馬皆臣師也。”故能擺脫“螭體龍形”的陳舊形式,而著重描繪風(fēng)采神態(tài)。大內(nèi)廄中名馬如“玉花驄”、“照夜白”及岐薛寧申王之駿馬等,悉圖之,遂為“古今獨(dú)步”;二是重視構(gòu)思,宋人董卣說“韓干凡作馬,必考時(shí)日,面方位,然后定形骨毛色。”(《廣川畫跋》);三是繼承之中又有創(chuàng)新。韓干是從曹霸,但兩人畫馬卻有所不同。曹霸畫馬瘦骨嶙峋,剽悍勁健,韓干畫馬則短而身肥,強(qiáng)悍威猛,具有盛唐氣象被稱為“唐馬”。杜甫在《丹青引贈(zèng)曹將軍霸》曾加以貶抑,說:“弟子韓干早入室,亦能畫馬窮殊相,干惟畫肉不畫骨,忍使驊騮氣凋喪?”曾引起歷代畫論家的批評(píng),張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫記》中批評(píng)杜甫“杜甫豈知畫者,徒以韓馬肥大,遂有畫肉之誚”。唐人顧云見過韓干的真跡,也認(rèn)為杜甫說錯(cuò)了:《蘇君所觀韓干馬障歌》中也說“杜甫詩歌吟不可憐曹霸丹青曲。直言弟子韓干馬,畫馬無骨但有肉。今日批圖見真跡,始知甫也真凡目”(《蘇君所觀韓干馬障歌》)。我想杜甫的誤斷有兩個(gè)原因:一是如前所述,韓干是重視寫生的,玄宗御馬可能就是這樣“短而身肥”,因?yàn)闋I(yíng)養(yǎng)好,所以膘肥體壯,一旦肥壯,就顯得身短。宋人張來也是作如是推測(cè):“韓生丹青寫天廄”,“磊落萬龍無一瘦”;二是符合盛唐時(shí)代的審美取向和時(shí)代特征。盛唐氣象,闊大而豪壯,人們意氣風(fēng)發(fā),胸懷寬廣。韓干筆下之馬,短而身肥,強(qiáng)悍威猛,符合盛唐氣象,也被唐人認(rèn)可,被稱為“唐馬”,即是很好的例證。其實(shí)韓干不僅畫馬如此,人物畫也力逮這種時(shí)代風(fēng)貌。據(jù)郭若虛《圖畫見聞志》記載:韓干與另一位著名的人物畫家周昉同為郭子儀的女婿趙縱畫像,郭若虛認(rèn)為韓干所畫“空得趙郎狀貌”,與杜甫的批評(píng)“干惟畫肉不畫骨,忍使驊騮氣凋喪”出于同一個(gè)觀察角度。但杜甫也稱贊過韓干,他在《畫馬贊》中稱韓干畫馬是“毫端有神”。宋代的李公麟也稱贊韓干所畫的駿馬“非凡,標(biāo)志特出”。元湯垕《畫鑒》說韓干“畫馬得骨肉停勻法……至于傳染,色入兼素”。元趙孟頫更是認(rèn)為韓干之馬“足為后人百代私淑”。可見,由于人們的審美愛好各有褒貶。

韓干的畫跡有《龍朔功臣圖》、《姚崇像》、《安祿山像》、《玄宗試馬圖》、《寧王調(diào)馬打球圖》、《內(nèi)廄御馬圖》、《圉人調(diào)馬圖》、《文皇龍馬圖》等五十二件,著錄于《歷代名畫記》《宣和畫譜》。傳世作品有《牧馬圖》、《照夜白圖》。

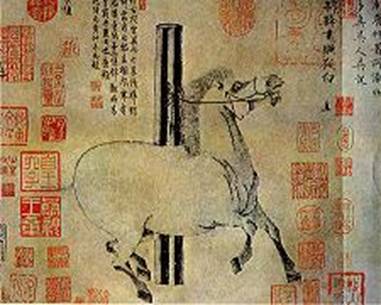

照夜白圖 紙本,無款名,有南唐后主李煜標(biāo)題,稱韓干所作。“照夜白”是唐玄宗李隆基的坐騎,原產(chǎn)于西域大宛國,是所謂“胡種馬”,又叫做“汗血馬”或“天馬”。大宛,古西域國名,在今中亞費(fèi)爾干納盆地。張騫通西域以后,大宛與西漢王朝往來頻繁。唐玄宗李隆基時(shí),大宛與大唐關(guān)系更加密切。天寶三年,唐改大宛為寧遠(yuǎn),并將義和公主遠(yuǎn)嫁寧遠(yuǎn)國王為妻。寧遠(yuǎn)國王向玄宗獻(xiàn)“胡種馬”兩匹。玄宗親自將這兩匹馬命名為“玉花驄”和“照夜白”。杜甫在《丹青引贈(zèng)曹將軍霸》和《韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖》中分別提到曹霸為這兩匹胡馬寫生的情形。韓干畫圖中的“照夜白”系一木樁上,昂首嘶鳴,四蹄騰驤,似欲掙脫韁索。此圖用筆簡(jiǎn)練,細(xì)勁渾穆,馬身短肥,姿態(tài)雄駿。圖左上題“韓干照夜白”六字,系南唐后主李煜題字。左邊上方有“彥遠(yuǎn)”二字,似為唐代著名美術(shù)史家張彥遠(yuǎn)的題名;左下有宋米芾題名,并蓋有“天生真賞”朱文印。

20世紀(jì)30年代,這幅國寶級(jí)傳世之作流出故宮,藏在溥心畬家中。英國收藏家戴維德知道后,便托人向溥陳說,請(qǐng)求轉(zhuǎn)讓,最后,以一萬銀元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了戴維德。后來,此畫又從英國人手中轉(zhuǎn)到了日本人手中,后又轉(zhuǎn)到美國人手中,今收藏在美國大都會(huì)博物館。

韓干《照夜白圖》

牧馬圖 畫幅縱27.5公分,橫34.1公分。絹本,設(shè)色,現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。此幅畫原為《名繪集珍》冊(cè)中之一幀,左有宋徽宗題字:“韓干真跡,丁亥御筆”。畫上一牧馬人虬髯戴頭巾,騎白馬,牽一匹黑駿,并轡而行。此圖線條纖細(xì)遒勁,勾出馬的健壯體形,黑馬身配朱地花紋錦鞍,更示出其神采;人物衣紋疏密有致,在樸素安樣的神情之中包含著威武剛懼的氣質(zhì);結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),用筆沉著,神采生動(dòng),純是從寫生中得來。從畫風(fēng)來看,牧馬人兩腮胡須,體格高大肥壯,是為胡人相貌;馬匹神駿雄健,屬來自西域之品種。在造形上,黑白二馬健碩豐滿,生動(dòng)逼真,但在線條的描繪上卻是細(xì)致流暢。全圖雖無一陪襯物,但通道對(duì)人物與馬匹神情氣色的渲染,寓意著遼闊的原野風(fēng)貌,充滿著濃厚的生活氣息,令人玩味不盡,成為我國古代早期畫馬圖中的代表作品。

韓 幹《御馬圖》

13、韋偃《唐書,藝文志》、《歷代名畫記》、《宣和畫譜》、《海岳畫史》均作韋鷗。但杜甫《戲韋偃為雙松圖歌》卻作“韋偃”,杜甫是韋偃同時(shí)代人,當(dāng)作“韋偃”。生卒不詳,但既然與杜甫同一時(shí)代,亦應(yīng)是八世紀(jì)中人。又據(jù)杜詩《戲韋偃為雙松圖歌》中“天下幾人畫古松,畢宏已老韋偃少”,應(yīng)比畢宏年輕。京兆(今西安市)人,居住四川。其父韋鑒善畫龍、馬,叔父韋鑾亦以畫山水花鳥著稱。韋偃受家庭熏陶,繪畫上頗有成就。他精于鞍馬,與曹霸、韓干齊名。所畫筆力勁健,駿尾可數(shù),如顏魯公書法。又能以簡(jiǎn)率的筆墨表現(xiàn)馬或驚或止、或走或起的不同姿態(tài);尤善于畫成群小馬,創(chuàng)“用點(diǎn)簇法”即用跳躍筆法,點(diǎn)簇成馬群。其《放牧圖》畫人一百四十余,畫馬一千二百余匹。張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》稱:“居閑嘗以越箋點(diǎn)簇鞍馬,或騰或倚,或龁或飲,或驚或止,或走或起,或翹或跂,其小者或頭一點(diǎn),或尾一抹,曲盡其妙,宛然如真。”謂其點(diǎn)簇筆法,已達(dá)到宛然如真,曲盡其妙的境地。

韋偃亦善山水、松石、人物,屬于王維一派,山以墨斡,水以筆擦,云煙變幻,風(fēng)格俊秀;山以墨斡,水以筆擦,云煙幻滅,風(fēng)格高舉。遠(yuǎn)岸長(zhǎng)陂、叢林灌木,筆力有余,而景象不窮;所寫松石更佳,咫尺千尋,駢柯攢影,煙霞翳薄,風(fēng)雨颼飗,輪囷盡偃蓋之形,宛轉(zhuǎn)極蟠龍之狀,千枝萬葉,非經(jīng)歲不成。人物則高僧奇士,禽獸則牛羊群驢,無一不盡其能。

韋偃繪畫得到歷代的好評(píng)。《歷代名畫記》認(rèn)為他的畫風(fēng)是“筆力勁健,風(fēng)格高舉”。元鮮于樞詩云:“韋偃畫馬如畫松”。同時(shí)代的杜甫在《戲韋偃為雙松圖歌》對(duì)韋偃的畫松做了詳盡又形象的描繪:“天下幾人畫古松,畢宏已老韋偃少。絕筆長(zhǎng)風(fēng)起纖末,滿堂動(dòng)色嗟神妙。兩株慘裂苔蘚皮,屈鐵交錯(cuò)回高枝。白摧朽骨龍虎死,黑入太陰雷雨垂,松根胡僧憩寂寞,龐眉皓首無住著。偏袒右肩露雙腳,葉里松子僧前落。韋侯韋侯數(shù)相見,我有一匹好東絹,重之不減錦繡段。已令拂拭光凌亂,請(qǐng)公放筆為直干”。蘇軾有《題韋偃<牧馬圖>》:“神工妙技帝所收,江都曹韓逝莫留。人間畫馬唯韋侯,當(dāng)年為誰掃驊騮。至今霜蹄踏長(zhǎng)揪,圉人困臥涉垅頭。沙苑茫茫蒺藜秋,風(fēng)發(fā)霧鬣寒颼颼。龍種尚與駑駘游,長(zhǎng)秸短豆豈我羞。八鑾六轡非馬謀,古來西山與東丘。”黃庭堅(jiān)在宋哲宗元祐二年(1087)秘書省任職時(shí)亦作《題韋偃馬》詩贊頌:“韋侯常喜作群馬,杜陵詩中如見畫。 忽開短卷六馬圖,想見詩老醉騎驢。 龍眠作馬晚更妙,至今似覺韋偃少。 一洗萬古凡馬空,句法如此今誰工。”

韋偃畫跡有《天竺胡僧圖》、《渡水僧圖》、《雙騎圖》、《放牧圖》、《三馬圖》、《散馬圖》、《沙牛圖》,《松下高僧圖》等27件,著錄于《宣和畫譜》。傳世作品有《百馬圖》卷,是北宋名家李公麟摹本,現(xiàn)藏故宮博物院。

放牧圖 此圖的母本系唐代韋偃,宋代名畫家李公麟奉旨而摹,該卷右上角有作者篆書自題:“臣李公麟奉敕摹韋偃牧放圖。”本幅、后隔水都有清乾隆皇帝御題,拖尾有明太祖朱元璋跋,鈐有北宋“宣和中秘”、明“萬歷之璽”等近40方印璽。

畫面表現(xiàn)了圉官馬夫牧放皇家良駟的壯觀場(chǎng)景,共畫了1286匹馬和143人,顯示出大唐帝國的強(qiáng)盛。此卷充分展現(xiàn)了原作者集群馬成勢(shì)的藝術(shù)功力。卷首為起勢(shì),諸馬互不相讓,奮蹄向前,把觀者的視線引向前面承勢(shì),并匯集了一大批策馬的圉官和朝臣,浩浩蕩蕩地巡視牧場(chǎng),場(chǎng)面莊嚴(yán)肅穆,氣勢(shì)逼人,這是全卷的高潮。之后轉(zhuǎn)勢(shì)和合勢(shì)逐步進(jìn)入悠揚(yáng)閑雅的尾聲。那些先出廄的馬群經(jīng)過一番激昂亢奮的奔騰后已疲憊不堪,有的怡然自得地斜臥在地上,有的三五成群地漸漸消失在壟壑溝坡里,星星點(diǎn)點(diǎn),時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。全卷的氣勢(shì)由雄強(qiáng)剛勁轉(zhuǎn)化為柔和平緩,構(gòu)圖從密集緊湊漸變成疏松流暢。群馬千姿百態(tài),無一雷同,極富生活氣息。全卷體現(xiàn)了畫家處理大場(chǎng)面中人馬動(dòng)靜、聚散的藝術(shù)能力,代表了唐、宋畫馬藝術(shù)的總體水平。

李公麟淳樸簡(jiǎn)澹的白描畫馬相悖于韓干華貴富麗的肥碩之馬,倒是與韋偃野樸放達(dá)的筆致頗為相近,故李公麟在《臨韋偃牧放圖》中融入了他的文人氣格,特別是畫卷的后半部分,畫風(fēng)清勁雅潔,敷色精細(xì)而無華貴之氣,淳樸溫潤(rùn),畫中雜木、坡石的筆致,逸筆草草,富有個(gè)性,具有文人畫家直抒胸臆的意趣。

韋偃《牧馬圖》(宋李公麟摹本)

14、盧楞伽 生卒不詳,一作棱伽,長(zhǎng)安(今西安市)人。吳道子弟子,約活動(dòng)于公元八世紀(jì),“安史之亂”時(shí)避難入川,將“吳家樣”傳至蜀地。擅佛像、經(jīng)變,畫風(fēng)細(xì)致,形象精備,咫尺間山水寥廓,形象精備。畫過許多壁畫,肅宗乾元初(758)在成都大圣慈寺,曾畫《行道高僧像》數(shù)堵,顏真卿題字,時(shí)稱“二絕”。在長(zhǎng)安莊嚴(yán)寺壁畫神像,極臻微妙,為吳道子所見,驚嘆說:“此子筆力,常時(shí)不及我,今乃相類,是子也,精爽盡于此矣。”朱景玄《唐朝名畫錄》謂“本別出體,至今人所傳道”;宋代趙希鵠說他曾見盧畫《十六羅漢圖》衣紋“真如鐵線,非李公麟所能及”。 宋嘉祐元年(1056年),蘇軾與其弟蘇轍游大慈寺,對(duì)盧楞伽的作品倍加贊賞,稱其“精妙冠世”。

畫跡有《獻(xiàn)芝真人像》、《釋迦佛像》、《羅漢像四十八圖》等150件,著錄于《宣和畫譜》。傳世作品有《渡水僧圖》,現(xiàn)藏日本大阪市立美術(shù)館;《六尊者像冊(cè)》現(xiàn)藏故宮博物院。

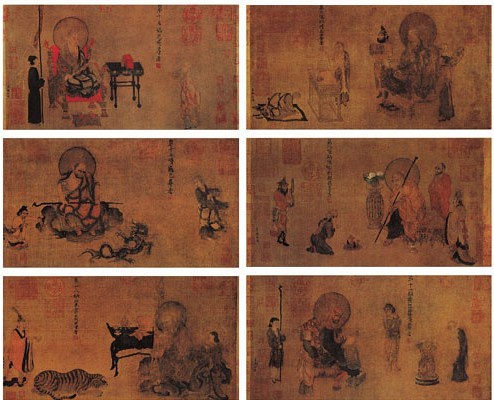

六尊者像冊(cè) 絹本,設(shè)色,每頁縱30厘米,橫53厘米,現(xiàn)藏北京故宮博物院。系《十六羅漢圖》之部分,這套冊(cè)頁已然不復(fù)完整,現(xiàn)在僅存“第三拔納拔西尊者”、“第八嘎納嘎拔喇尊者”、“第十一租巴納塔嘎尊者”、“第十五鍋巴嘎尊者”、“第十七嘎沙雅巴尊者”、“第十八納納答密答喇尊者”六幅。此畫線條流暢細(xì)勁,人物的神情與動(dòng)態(tài)均刻得相當(dāng)生動(dòng),富有情味;色彩不多,但光彩奪目,部分地方以淡墨賦染,用筆流暢細(xì)潤(rùn)。宋代趙希鵠說他曾見盧畫《十六羅漢圖》,稱贊其衣紋“真如鐵線,非李公麟所能及”。

此畫卷具有濃重的北宋時(shí)代氣息,畫作提款為后加。應(yīng)為北宋摹本。

盧楞伽《六尊者像冊(cè)》

盧楞伽《 六尊者像冊(cè)》“第十五鍋巴嘎尊者”細(xì)部