中國古代繪畫簡介(七):漆畫

六、元代漆畫

元代彩繪漆器雕漆最具特色,構圖簡練,堆漆肥厚,用藏鋒的刀法刻出豐腴圓潤的花紋。大貌淳樸渾成,而細部又極精致,在質感上有一種特殊的魅力,裝飾紋樣有花卉鳥禽、山水人物等。以花鳥為題材的作品,改變以往折枝、小朵花卉的襯托地位,而多采用大朵花卉滿鋪的圖案化表現手法。一般用黃色素漆為地,不刻錦紋,在其上直接雕刻各種花卉。花叢之中雙鳥或振翅欲飛,或對舞嬉戲,用以象征人間情侶成雙成對,如綬帶牡丹、雙鶴菊花等;或在盤內正中雕刻一朵大花,其四周用小花及含苞待放的花蕾點綴,主次分明,層次清晰,寫實花卉與圖案型花卉兼而有之。元代雕漆中喜用的花卉有牡丹、山茶、芙蓉、秋葵、梅花、桃花、梔枝花和菊花。這八種花卉中既有單獨表現的,如剔紅梔枝花盤;也有幾種花卉施于一器之上的, 如剔紅花卉紋尊等。

以山水、人物為主題的作品,一般刻有三種不同形式的錦紋,用以表現自然界中不同的空間。天空以窄而細長的曲折回轉單線刻畫,類似并聯的回紋,猶如遼闊的天空點綴著朵朵白云。水面以流暢彎曲的波紋線條組成,似流動不息的滾滾波濤。陸地由方格或斜方格作輪廓,格內刻八瓣形小花朵,似繁華遍地。這三種錦紋又簡稱天錦、地錦、水錦,在不同的空間背景下,刻畫出樹木、殿閣、人物,例如東籬采菊、蓮塘觀景等,用以表現超凡脫俗的文人士大夫形象,如故宮博物院收藏的楊茂造的剔紅觀瀑八方盤。元明清時代,漆器的紋飾藝術與造型藝術取得了珠聯璧合、相得益彰的效果。在傳承歷代髹漆工藝的同時,經過長期的實踐,又融合創造出了自己獨特的裝飾技法,發展到了圓滿成熟的程度。尤戧金、嵌螺鈿及雕漆技法各盡精妙。達到了歷史的高峰。

元代還出現了“軟螺鈿”這一新的工藝品種,選用的螺鈿片逐漸向薄而透明的方向發展,如黃大成《髹飾錄》中有所謂“殼片古者厚而今者漸薄也”。軟螺鈿的出現,使得漆器的品種更加豐富多彩。1966年在北京元代遺址中發現一件直徑約37公分軟螺鈿漆盤(揚州制),盤心用螺片嵌成一幅以廣寒宮為背景的嫦娥奔月圖,漆盤雖已殘破,但林木蓊郁,樓閣重疊,色彩絢麗,極為精美。揚州軟螺鈿工藝的出現,代表著鑲嵌技藝的極大提高,同時也為明代精湛的點螺漆器的產生打下了基礎。

元代漆器工藝特別是在雕漆方面出現了一批名工巧匠,如嘉興西塘的漆工張成和楊茂,兩人均以剔紅著稱。張成其代表作有:剔紅梔枝花盤、剔犀云紋漆盒、剔紅觀瀑圖圓盒等;楊茂有:花卉紋剔紅尊、剔紅山水八方盤和剔紅花卉渣斗等。下面簡介元代漆雕代表作品:

51、剔紅梔枝花盤 元代嘉興西塘著名漆工張成造,現藏北京故宮博物院。盤口直徑17.8厘米,高2.8厘米。此盤圓形,圈足。黃漆地上髹朱漆約百道,漆層十分肥厚。全盤以雕漆為飾。盤內正面雕刻梔子花一簇,以寫實的自由形態適合于盤形。位于盤心的梔子花是這簇花的主體,面積約有全盤的一半。這朵花正在盛開,花瓣已經怒放。三層花瓣由內向外逐圈加大,又逐層重疊,成功地表現了正面朵花的深度感體積感,花瓣卷曲目如,極為生動。主花旁的花蕾和枝葉向四周蔓延,擠滿了盤面的空間,幾不露地,顯得生機盎然十分茂盛。盤背雕陰文蔓革紋,并有針刻“張成造”行款。剔紅梔子花紋盤,髹漆肥厚,刀法渾厚圓潤。它既是元代雕漆的精品,又代表了當時雕漆工藝的最高水平。

元人張成剔紅梔子花紋盤

52、剔犀云紋盒 元代嘉興西塘著名漆工張成造。張成以制造剔紅器最得名,負譽海內外,但剔犀器卻稀見無多。從此件具款的剔犀圓盤可知張成不僅是剔紅高手,剔犀技巧也精湛至極,此盤為研究元代剔犀工藝提供了可靠而精美的實例。

剔犀云紋盒直徑14.8厘米,高6.2厘米。此盒圓形,木胎,以黑色漆相間髹約百道,漆層十分肥厚,蓋面和盒身均雕如意云紋。紋樣依圓心三分,各有一組云紋,三級相同,刀口達1厘米深,極富韻律,卷轉自如,有行云流水之妙。構圖也很嚴謹,此盒刀法深峻,磨工圓潤,漆色光亮溫瑩,紋樣曲線流暢,有流動感、不同色漆層的紋理又加強了這一感覺。這是張成傳世剔犀作品中最優秀的一件,也整個元代剔犀作品中最優秀的一件,這件剔犀圓漆盒是用三種色漆涂刷雕刻而成。紋樣刀法雄健渾厚,磨工圓潤光滑,色澤鮮明美觀。盒后刻有“張成造”三字。此盒是安徽屯溪市(今黃山市)一位收藏者祖傳之物,1956年捐獻給國家,現藏安徽省博物館。

張成另造有“剔犀云紋盤”盤高3.3厘米,口徑19.2厘米。盤木胎黑漆,內外均雕云紋,堆漆甚厚,晶瑩照人,刻工圓潤,在黝黑峻深的刀口斷面露出朱漆四道,是《髹飾錄》中所謂“烏間朱線”的作法。盤底黑漆浮躁,顯然曾經重髹飾,正中署楷書填金“乾隆年制”四字款,為后髹底漆時所加刻。近足邊緣處有針劃“張成造”三字細款,此為張成慣用的署款方法。此盤漆色和刀工均與現藏于安徽省博物館的“張成造”剔犀云紋盒如出一轍,系張成作品無疑,原款應為后髹底漆時所覆蓋。

元人張成剔犀云紋盒

剔犀云紋盤

53、剔紅觀瀑圖圓盒 山水人物紋剔紅圓盒(又稱觀瀑圖圓盒),元代嘉興西塘著名漆工張成造,1954年,為北京故宮博物院購得。圓盒以赭黑色光漆為底,上罩約80道左右漆層,呈深紅色,表面髹以朱紅罩漆,盒底靠邊有針刻“張成造”三字款。盒面刻山水人物觀瀑,為宋代院畫風格,層次分明,磨工精細,富有裝飾情趣。

張成制作的剔紅觀瀑圖圓盒

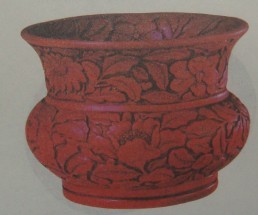

54、花卉紋剔紅尊 元代嘉興西塘著名漆工楊茂造,現藏北京故宮博物院。盒口直徑12.8厘米,高9.4厘米。此尊木胎,短頸圓腹,造型穩健,頗有宋代鈞瓷的特點。尊外及頸內在黃漆地上髹紅漆多道形成厚漆層。足內髹褐色漆。肩部刻弦紋一周,將頸和腹劃分為兩個裝飾區。口外頸部、腹部及口內壁雕花卉紋三匝,品種有秋葵、山茶、桃花、梅花、振子、菊花。百合花等,盛開的花朵間,點綴著含苞欲放的花蕾,枝繁葉茂,充滿活力。作品用漆不厚,雕刻刀法圓熟細膩。花紋的邊緣拋光平滑,不露雕刻痕跡,給人以清新、典雅之感。器底左側近足處,針刻“楊茂造”三字名款,筆力遒勁,近似行書。是楊茂傳世雕漆珍品。此尊紋樣與刀法和“張成造”梔子紋剔紅盤十分相似,系同一時期同一地區的作品。所不同的是此尊采用了百花齊放式的組合構圖,花紋密布,各花之間銜接自然成為一個整體。如果將紋樣展開即成為三條首尾相聯的帶狀紋樣。另外楊茂的作品髹漆較張成的漆器薄,構圖疏朗清新,刀法犀利,磨制圓潤精美。

楊茂制作的花卉紋剔紅尊

55、剔紅梅花紋圓盤 元代嘉興西塘著名漆工楊茂造。盤內以六瓣袍形開光,開光內天錦紋底上雕錯枝梅花,開光外圍以桃花、牡丹、梔予、菊花、薷薇、茶花為紋樣。柱背剔卷草紋。值得一提的是,此盤沿圓厚,并雕有精細的四方和八方花錦紋,非常之精細。精底有針刻“楊茂造”。

楊茂造剔紅梅花紋圓盤

56、剔紅觀瀑圖八方盤 該盤八方形,隨形圈足。邊飾為牡丹花,盤心雕青松、山石,亭前內有一老者寬袍大袖,靜立于欄桿前,面對石縫中涌出的泉水駐足觀瀑。后有兩小童侍立。盤內、外壁皆黃漆素地,雕茶花、牡丹、梔子、桃花等四季花卉紋。盤底髹黑漆,左側有三針刻“楊茂造”豎形款,正上方有刀刻填金··大明宣德年制楷書款,為后刻。此盤為楊茂漆器的傳世佳作,造型規矩,構圖井然有序,刀法嫻熟。人物雖為側面,但其灑脫、飄逸的個性被淋漓盡致地刻畫出來。現藏北京故宮博物院。

楊茂制作的剔紅觀瀑圖八方盤

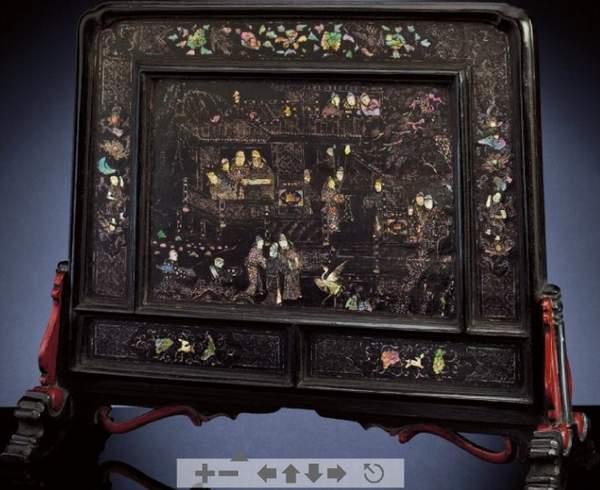

57、黑漆嵌螺鈿文會圖插屏 插屏木胎,由屏心、站牙、抱鼓墩組成,連成一體。曲邊站牙,弧形素牙條。通體髹黑漆為地,屏心鑲嵌紋會圖。該圖是描繪唐太宗李世民在做秦王時建「文學館」的場景。據《新唐書·褚亮傳》記載,李世民為秦王時為收聘賢才建文學館,搜羅了杜如晦、房玄齡、于志寧、褚亮等十八位學士。他對十八學士甚為重視,命閻立本畫像,褚亮為之作贊文。畫中松柳掩映的樓閣中三長者正觀賞案上的寶物;樓下一邊廂內一人撫琴,兩人旁聽,一人憑欄觀望行人;另一邊廂四人展畫暢談,一童子于門后偷望;門外三人前來赴約,前有仙鶴相伴,后有童子攜琴相隨;三人于閣外松下聊天。屏心外框嵌古錢錦地,上方飾花草紋;兩側飾童子手持蓮花,寓連生貴子之意。絳環板處分開兩格,每格古錢錦地菱形開光內嵌仙鹿如意云。背面光素無紋飾。站牙和牙條邊髹紅漆。此屏鑲嵌工藝精湛,紋飾繁而不亂,螺鈿閃爍微光,甚為難得。

元代黑漆嵌螺鈿文會圖插屏

58、元黑漆嵌螺鈿群仙宴樂圖八方蓋盒 此件為元漆工藝佳作中之佼佼者,細膩的鑲嵌技術和繁復而生動的紋飾裝飾,使它成為十四世紀漆器作品中之杰作。此盒的盒蓋、內壁上鑲嵌了很多的人物間以花鳥,盒足墻開光內嵌人物間以仙鹿。盒上的人物圖包括歷史故事、神話故事和文學作品,大部份來自道教故事。盒蓋上方有仙人站于殿外;左邊三位女神駕鳳而至到祭壇前,每羽鳳凰都刻劃細致,尾部羽毛紋飾各異,其中一個可能就是月神嫦娥;另一位神仙西王母;由右下方出現的海浪紋來看,第三位仙子可能是東南沿海航海的守護神天后圣母媽祖。盒蓋上這三為女神均有仙子相伴,另有八位仙子奏樂娛眾。下方有一個祭司手持香爐向祭壇走去。右上方有南極仙翁乘云而至,下面有八仙紛紛到達。此應為眾仙喜慶典禮的場景。

蓋壁上一開光內飾有劉備“三顧茅廬”,蓋壁上另一開光內飾有姜子牙渭水垂釣圖。蓋壁上另一開光內飾有許由牧牛圖。許由為登封箕山隱者,隱居沛澤以牧牛為生。堯帝年老時因兒子不成器,便想找許由繼承他的王位。他嚴詞拒絕,認為是侮辱了他。跑到穎水邊洗耳。畫面上許由粗衣麻布,手牽著牛;兩人錦衣華服跟隨在后,一人向牽牛者陳上一簡。盒壁下一開光內飾宋哲學家周敦頤《愛蓮說》畫意;盒壁下另一開光內飾老子圖。老子手搖羽扇端坐于地上,兩名學生分別手持花瓶和蓋罐。

此盒蓋面的左側刻有《劉紹緒作》名款。從盒上的紋飾特征來看,也應是出產自吉安府廬陵縣,現收藏于日本于1999年10-11月在日本德川美術館展出。

元黑漆嵌螺鈿群仙宴樂圖八方蓋盒

59、剔黑茶花葵口盤 盤呈葵瓣式,共十瓣,隨形圈足。通體朱漆素地地上雕黑漆,盤面滿雕茶花,或盛開,或含苞欲放;枝葉茂盛,肥腴圓潤,舒捲自如,生動有致。盤背剔香草紋。底髹黑漆。

此器漆色烏亮,剔刻用刀犀利,線條峻深圓潤,甚具元朝雕漆的特色。明代著名漆匠黃成在《髹飾錄》中記載道:“剔黑,即雕黑漆也,製比雕紅則敦樸古雅。”剔黑器色彩紅黑相間,樸素高雅,但不如剔紅器的華麗富貴,取悅於人。故其製作數量亦遠遠少於剔紅器。

傳世品中元朝雕漆器寥寥無幾,剔黑器更為珍罕。此器為研究元朝雕漆提供了寶貴資料。

元代剔黑茶花葵口盤

60、剔紅“濯足”圖海棠式盤 春秋戰國時期《滄浪之歌》曰:“滄浪之水清兮,可以濯吾纓;滄浪之水濁兮,可以濯吾足”。后以“濯足”比喻清除世塵,保持高潔。該盤畫面即繪其詩意。盤呈海棠式,束腰,隨形圈足。通體髹朱漆,盤心開光內錦地上雕一小舟停泊于岸邊柳蔭下,長須漁父赤足座于船頭,抵頭在水中濯足,流水淙淙,格外舒適恬靜。開光外素地上環雕茶花、荷花、桃花、石榴等花卉,盤沿飾錦紋,盤背剔卷草紋,圈足內髹黑漆。此盤堆漆肥厚,圖紋層次清晰,雕琢精細,立體感強。

元代剔紅“濯足”圖海棠式盤

61、剔紅采菊圖蓋盒 東晉隱士陶淵明有《飲酒》詩,其中云:“采菊東籬下,幽然見南山”,該盒畫面即表現這一詩境。盒呈蔗段式,子母口,直壁,平蓋,圈足。通體雕朱漆。盒蓋面錦地上雕遠山進水,蒼松虬曲,一雅士手搖羽扇倚松前望,身前小童引路,身后菊花盛開,蒼松之上祥云環繞。外壁素地上環雕梔子花、茶花、菊花等花卉。內壁、蓋里及底均髹黑漆。圈足內右邊刀刻填金《大明宣德年制》直款,為后刻。

此盒漆色棗紅,漆層厚,刀法圓潤,刻畫細膩,生動傳神。布局層次分明,把陶淵明意境之高遠,心情之恬適、悠然中顯現無遺。

元代剔紅采菊圖蓋盒

62、剔紅雙龍戲珠紋圓盒 盒呈蔗段式,直壁,凹底。通體髹朱漆。蓋面海水錦地上雕云龍紋,兩條龍軀體碩長矯健,張牙舞爪,龍吻上揚,翻騰于云海之中。雙龍之間火焰飄動。蓋邊環雕波浪紋。盒外壁雕靈芝紋,盒內及底髹黑漆。

此盒雕琢細致,工匠運刀如筆,明快精細,把兩條躍龍描繪得栩栩如生,具時代特色。元朝的龍小頭、細頸,毛發稀少并迎風飄拂,嘴巴微張,眼珠突出,前額微凸,龍爪銳利。

元代剔紅雙龍戲珠紋圓盒

63、剔紅牡丹雙鵲六屜奩盒 盒呈方形,六屜,子母口,有蓋,隨形圈足。頂微隆,蓋面素地上雕繁密的枝葉稱托著盛開牡丹花和含苞待放的花蕾,一雙喜鵲展翅盤旋于花葉之上。盒壁雕桃花、茶花、石榴和牡丹花,盒內及底髹褐漆。

此盒髹漆厚重,紋飾、布局舒展開朗,繁而不亂。工匠運刀嫻熟,雕琢細致,用刀之處打磨圓潤,不露棱角,具元代雕漆的特色。

元代剔紅牡丹雙鵲六屜奩盒