歷代著名家教選介(二十一):陶淵明、姚崇、韓愈

遺令誡子孫文(摘錄) 姚崇

【原文】

古人云:富貴者,人之怨也。(1)貴則神忌其滿,人惡其上。富則鬼瞰其室,虜利其財(2)。自開辟以來,書籍所載,德薄任重,而能壽考元咎者,未之有也。(3)故范蠡、疏廣之輩,知止足之分,前史多之。(4)況吾才不逮古人,而久竊榮龐。位逾高而益懼,恩彌厚而增憂。(5)往在中書,遘疾虛憊。雖終匪懈,而諸務多缺(6)。薦賢自代,屢有誠祈,人欲天從,竟蒙哀允(7)。優(yōu)游園沼,放浪形骸,人生一代,斯亦足矣。(8)田巴云:“百年之期,示有能至”;(9)王逸少云:“俯仰之間,已為陳跡。”誠哉此言!(10)比見諸達官身亡以后,子孫既失覆蔭,多至貧寒。(11)斗尺之間,參商是競,豈唯自玷,乃更辱先。無論曲直,俱受嗤毀。(12)莊田水碾,既眾有之,遞相推倚,或至荒廢。(13)陸賈、石苞,皆古之賢達也,所以預為定分,將以絕其后爭。吾每靜思,深所嘆服。(14)

昔孔子至圣,母墓毀而不修;梁鴻至賢,父亡席卷而葬。(15)昔楊震、趙咨、盧植、張奐,皆當代英達,通識今古,咸有遺言,屬令薄葬。(16)或濯衣時服,或單帛幅巾。知真魂去身,貴于速朽。(17)子孫皆遵成命,迄今以為美談。(18)凡厚葬之家,例非明哲。或溺于流俗,不察幽明。(19)咸以奢厚為忠孝,以儉薄以慳惜,至今亡者致戮尸暴骸之酷,存者陷不忠不孝之誚。可為痛哉!可為痛哉!(20)死者無知,自同糞土,何煩厚葬,使傷素業(yè)。(21)若也有知,神不在柩,復何用違君父之令,破衣食之資。(22)吾身亡后,可殮以常服,四時之衣,各一副而已。(23)吾性甚不愛冠衣,必不得將入棺墓。紫衣玉帶,足便于身,念爾等勿復違之。(24)且神道惡奢,冥途尚質。若違吾處分,使吾受戮于地下,于汝心安乎?念而思之。(25)

【注釋】

(1)古人云:富貴者,人之怨也:古人說:富貴是招人怨恨的。

(2)貴則神忌其滿,人惡其上。富則鬼瞰其室,虜利其財:如果你地位高貴,神就會忌諱你獲得的太多,一般人也就會厭惡你位置在他的上頭;如果你很富裕,鬼就會偷窺你的家室,竊取你的財富。

瞰(kàn):偷窺。

(3)自開辟以來,書籍所載,德薄任重,而能壽考元咎者,未之有也:所以有史以來,書籍上記載的,凡是缺少德行又擔當重任的,能夠長壽且無罪愆的人,從來沒有過。開辟:開天辟地,指有史以來。壽考:年高,長壽。語出《詩經(jīng)·大雅·棫樸》:“周王壽考,遐不作人”。鄭玄注:“文王時年九十馀矣,故云壽考。”

(4)故范蠡、疏廣之輩,知止足之分,前史多之:所以范蠡、疏廣這些人,知道適可而止,前代歷史關于這類記載很多。范蠡:見陸景《戒盈》注(6)疏廣(?-前45),字仲翁,號黃老。東海蘭陵(今山東省臨沂市蘭陵縣)人。西漢名臣。年輕時好學,通曉《春秋》,被征召擔任博士、太中大夫。漢宣帝地節(jié)三年(前67),調任太子太傅。疏廣哥哥的兒子疏受也被按賢良的資格舉薦擔任太子家令。五年后疏廣對疏受說::“吾聞知足不辱,知止不殆,功遂身退,天之道也”。于是叔侄一同辭職返鄉(xiāng)。疏廣回到家鄉(xiāng)以后,用皇上和太子上給他的黃金每天宴請族人老友賓客。多次詢問家中還剩有多少金子,催促賣掉來供設酒食。子孫覺得不如用這些錢來買些田地,族人也前來勸說。疏廣曰:“吾豈是老悖不念子孫哉?顧自有舊田廬,令子孫勤力其中,足以共衣食,與凡人齊。今復增益之以為贏余,但教子孫怠惰耳。賢而多財,則捐其志;愚而多財,則益其過。且夫富者,眾人之怨也。吾既亡以教化子孫,不欲益其過而生怨。又此金者,圣主所以惠養(yǎng)老臣也,故樂與鄉(xiāng)黨宗族共饗其賜,以盡吾余日,不亦可乎”!于是族人說服。皆以壽終。

(5)況吾才不逮古人,而久竊榮寵。位逾高而益懼,恩彌厚而增憂:何況我的才干不及上述古人,卻長久獲此榮耀和皇上的寵眷。因此官位越高我愈感到害怕,皇恩越深厚愈增加我的憂懼。逮:及;竊:竊取,作者自謙之詞。

(6)往在中書,遘疾虛憊。雖終匪懈,而諸務多缺:昔日擔任中書令時,曾因患疾病非常疲憊,雖然勤于政務沒有懈怠,而許多事物還是耽擱了下來。按:姚崇一生三任中書令。第一次是在武則天圣歷元年年(698),姚崇升任同鳳閣鸞臺平章事(武則天時改中書令為“內史”,中書省為“鳳閣”),成為宰相;第二次是在唐睿宗繼位的景云元年(710),擔任兵部尚書、同中書門下三品,升任中書令,但不久被外放為亳州刺史;第三次是在開元元年唐玄宗親政后第二天。姚崇被任命為兵部尚書、同中書門下三品,封梁國公,后升任紫微令。從這封書信后面情節(jié)來看,當是第三次。中書:即中書省,封建時代中央最高決策機構。主要負責秉承皇帝旨意起草詔敕。隋唐中書省的長官為中書令。漢武帝時以宦官擔任中書令,掌傳宣詔命等。司馬遷受腐刑后以太史公的身份擔任中書令,朝位在丞相之上,是中國歷史上第一位中書令。隋唐早期,任中書令為中書省之長官,屬于宰相職。遘(gòu):遭受;虛憊(bèi):虛弱疲憊;匪:同“非”。

(7)薦賢自代,屢有誠祈,人欲天從,竟蒙哀允:推薦賢人取代自己擔任宰相,數(shù)次向皇上誠懇祈求。終于天從人愿,皇上哀矜我,答應了我的請求。按:開元四年,姚崇之子姚彝犯事后。在姚崇數(shù)次請求請辭相位,并推薦廣州都督宋璟繼任宰相下,姚崇被罷去宰相之職,改任開府儀同三司。

(8)優(yōu)游園沼,放浪形骸,人生一代,斯亦足矣:在園林池沼間悠悠歲月,行動不再受世俗禮節(jié)的束縛。作為人的一生,這就足夠了。

放浪形骸:指行動不受世俗禮節(jié)的束縛王羲之《蘭亭集序》:“或因寄所托,放浪形骸之外。

(9)田巴云:“百年之期,示有能至”:戰(zhàn)國時齊國辯士田巴說:“活到一百年,有多少人能達到啊”。田巴:戰(zhàn)國時齊國辯士,口才敏捷善辯。相傳其辯于徂丘,議于稷下,一日服十人。他說服齊王要有自知之明的故事被改編為《鄒忌諷齊王納諫》見劉向《新序》。

(10)王逸少云:“俯仰之間,已為陳跡。”誠哉此言:晉代書法家王羲之說:“轉眼之間,這里的一切將成為歷史陳跡”。這話說得多中肯啊!王逸少:晉代書法家王羲之,字逸少。這句話見于王羲之《蘭亭集序》:“向之所欣,俯仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷”

(11)比見諸達官身亡以后,子孫既失覆蔭,多至貧寒:同時看到那些達官顯貴死后,子孫失去了蔭庇,很多家庭多淪入貧寒。比:并肩,指與田巴、王羲之這些賢達之士同時的達官顯貴之家。

(12)斗尺之間,參商是競,豈唯自玷,乃更辱先。無論曲直,俱受嗤毀:為了一點小利,兄弟之間像參星與商星一樣彼此對立隔絕,互相爭奪。這不但是玷污了自身,也侮辱了祖先。斗尺:古代計量單位。斗為量具,一斗米相當于6公斤;尺為度具,三尺相當于一米。參商:參星與商星,二者在星空中此出彼沒,彼出此沒,古人以此比喻彼此對立,彼此隔絕,不和睦相親。

(13)莊田水碾,既眾有之,遞相推倚,或至荒廢:莊戶農田和水碾這類大型農具,只要是族類公產,就互相推來推去都不負責任,以至荒廢。水碾:指靠水力推動的碾子。

(14)陸賈、石苞,皆古之賢達也,所以預為定分,將以絕其后爭。吾每靜思,深所嘆服:陸賈、石苞,都是古代賢達之士,他們在生前就將這類產業(yè)分析給諸位后人,以免將來后人為此爭來爭去。我每當深夜想到這些賢者生前的決策,就深深為之感嘆佩服。陸賈(約前240—前170)西漢思想家、政治家﹑外交家,因說服南越王趙佗入朝謝罪為封為太中大夫。陸賈是漢代第一位力倡儒學的思想家,經(jīng)常在劉邦面前稱引《詩經(jīng)》、《尚書》等儒家典籍,劉邦討厭儒生,因而罵道:“我馬上打得天下,要詩書何用?”陸賈反駁說:“馬上得天下,豈能在馬上治之”。劉邦死后,諸呂掌權,陸賈知道事不可為,便稱病辭官,在好畤安家落戶陸賈變賣了出使南越時所得的財物,共計千金,便均分給自己的五個兒子每人兩百金,讓他們各治生產。陸賈自己則坐著華貴的車輛,帶著十個舞樂侍從和一口價值百金的寶劍,輪流到五個兒子家里居住,每家住十天,將來死在哪個兒子家里,就得到他的這些隨身之物。由于陸賈常到其他地方作客,每人一年也不過輪流兩三次,很好的避免了老來的困境。石苞:石苞(?-273年),字仲容,渤海南皮(今河北南皮東北)人。西晉開國功臣,官至司徒、大司馬等職,封樂陵郡公。為人儒雅豁達,明智有器量,儀容很美,不計小節(jié),時人稱贊說:“石仲容,姣無雙”。泰始九年(273)二月逝世,晉武帝司馬炎于朝堂舉行哀悼儀式,又賜錢帛和喪葬物品。司馬炎更乘車送靈柩到東掖門外。謚武公。他生前分析財產給后人不見史載。

(15)昔孔子至圣,母墓毀而不修;梁鴻至賢,父亡席卷而葬:孔子是最大的圣人,但他母親的墳壞了也不重新修葺;梁鴻是最大的賢人,父親死后庫用草席裹起來埋葬,連棺木都沒有。孔子母墓毀而不修:見《禮記·檀弓》:孔子在防山為父母修治了合葬之墓以后,說道:“雖然我聽說過,在古代只筑墓而不起墳,但是像我這樣一個四處流浪的人,不可以不為父母起墳作為標記啊。”于是封土起墳,墳高四尺。事后孔子先回到家中,門人落在了后面。此時雨下得很大,等了很久門人回來了。孔子問他:“你為什么回來得這么晚啊?”門人回答說:“防山剛修的墳墓塌了,我修好之后才回來”孔子默不作聲。門人說了三遍,孔子流淚哭泣著說:“我聽說,古禮是不能修理墳墓的啊。梁鴻至賢,父亡席卷而葬:梁鴻,字伯鸞,扶風平陵(今陜西咸陽)人,生卒年不詳,約漢光武建武初年,至和帝永元末年間在世。少孤,受業(yè)太學,家貧而尚節(jié)介。在太學學習后,就在上林苑放豬為生。有次失火延燒了隔壁房屋。他就將豬作為賠償。不足部分,就在他家當傭人作賠償。回家后很多富有之家慕其操守,都要將女兒嫁給他。“鴻盡謝絕。娶同縣孟女光,貌丑而賢,共入霸陵山中,荊釵布裙,以耕織為業(yè),詠詩書彈琴以自娛”,夫妻間互相尊重,有個成語“舉案齊眉”說的就是他倆。后來漢章帝也聞其大名,要找他來做官。梁鴻便改名換姓,改復姓運期,名耀、字侯光,與妻子居齊、魯間,度過終生。關于父亡席卷而葬,歷史記載是:王莽新朝滅亡后天下大亂,父親梁讓帶全家逃難,途中得病死去。賓客、仆人、僚屬見自己的主子不在了,都紛紛搶掠財物,遠走高飛另謀出路。梁鴻的母親在無可奈何的情況下,丟下了年幼的梁鴻和尚未掩埋的丈夫的尸體,獨自離開了梁家。年幼的梁鴻在舉目無親的狀況下,只得用一張破席草草地埋葬了父親。

(16)昔楊震、趙咨、盧植、張奐,皆當代英達,通識今古,咸有遺言,屬令薄葬:昔日的昔楊震、趙咨、盧植、張奐,皆是當時的英雄賢達,對古今都很了解,他們都留下遺言,死后要薄葬。楊震(?-124年):字伯起。弘農華陰(今陜西華陰東)人。東漢時期名臣。歷荊州刺史、東萊太守、司徒、太尉。任內因正直不屈權貴,又屢次上疏直言時政之弊,為中常侍樊豐等所忌恨。延光三年(124年),被罷免。又被遣返回鄉(xiāng),途中飲鴆而卒。順帝繼位,下詔平反。任內公正廉明,不接受私人的請托。王密正任昌邑縣長,去看望楊震,晚上又送給楊震金十斤。楊震說:“老朋友知道你,你為什么不知道老朋友呢?”王密說:“現(xiàn)在是深夜,沒有人會知道”。楊震說:“天知、神知、我知、你知,怎么說沒有人知道呢?”楊震遣返回鄉(xiāng)洛陽城西的幾陽亭,慷慨地對他的兒子、門生們說:“死是一個人不可免的。我蒙圣恩居位,痛恨奸臣狡猾而不能誅殺,惡嬖女傾亂而不能禁止,還有什么面目見天下人呢?我死之后,只用雜木為棺,布單被只要蓋住形體,不歸葬所,不設祭祠。”于是服毒而死,時年七十余歲。趙咨:字文楚,東郡燕(今河南延津)人。少有孝行卻不應孝廉之舉薦。歷官敦煌太守、東海相。居官清廉,計算時間領取俸祿,豪門大戶都畏懼他儉樸清廉的品德。作官司三年,因病請求免職,臨終時,告訴他的舊吏朱祗、蕭建等,讓他們采用薄殮素棺,有黃土墊底,想使尸體迅速腐朽,早歸后土,不要聽任子孫改變計劃。朱祗、蕭建送喪到家,趙咨的獨生子趙胤不忍心父親的尸體與黃土并合,想更改殯葬之法,朱祗、蕭建領會趙咨的臨終遺命,于是照辦,當時人稱趙咨為明達之人;盧植(139年-192年),字子干。涿郡涿(今河北涿州)人。東漢末年經(jīng)學家、將領。黃巾起義時為北中郎將,率軍與張角交戰(zhàn),后被誣陷下獄,皇甫嵩平定黃巾后力救盧植,于是復任為尚書。后因上諫激怒董卓被免官,隱居在上谷軍都山,被袁紹請為軍師。白馬將軍公孫瓚以及劉備皆為盧植門下弟子。漢獻帝初平三年(192)盧植臨終前讓其子挖土

穴薄葬,不用棺木,只有貼身單衣而已。建安十二年曹操率軍北伐烏桓,途徑涿縣,下通告稱贊盧植的生平,并派人為其掃墓。其子盧毓,后來官至司空,有名于世;張奐(104—181),字然明。敦煌淵泉人(今甘肅安西縣東)人。東漢時期名將、學者,涼州三明之一。在東漢對外戰(zhàn)爭中功勛卓著,多次以恩信安撫、招降外族,使得北方寧靜一時。后入朝,為宦官所利用,率軍前往進擊竇武。事后自責不已,拒受封侯。拜少府,遷任大司農,又上疏為竇武等人伸冤。不久遷太常,因得罪宦官被誣陷罷免。最終回鄉(xiāng)教授弟子,不再出仕。漢靈帝光和四年(181)去世,終年七十八歲,遺命說:“我前后仕宦,屢任高官,不能同流合污,被壞人忌妒。一個人的富貴與窮困,這是命中注定的,一個人的生死,這是自然規(guī)律所決定的。但是地底下黑暗,永遠沒有天亮的時候,卻用纊帛纏身,還在棺材上密密麻麻釘著釘子,這是我所不喜歡的。以前準備了窟穴,這就很好。早上死了,晚上就埋葬,把尸體放在靈床上,用幅巾蓋著就算了。奢侈不學晉文,簡樸不學王孫,順乎人情,按自己的意思,或許可以沒有罪咎了。”幾個兒子都按他的話進行薄葬。

(17)或濯衣時服,或單帛幅巾。知真魂去身,貴于速朽:死后或穿著平日洗過的衣服,或者是不用棺木只用一塊布蓋著身體、用一塊帛巾包著頭下葬。好讓靈魂離開,尸體迅速腐朽,早歸后土。濯(zhuó):洗滌;單帛:一塊布;幅巾,又稱巾幘,或稱帕頭。一種表示儒雅的裝束。一般用整幅帛巾束首。張奐等卻讓后人在其遺體上只用一塊帛巾包著頭下葬。

(18)子孫皆遵成命,迄今以為美談:子孫們皆遵照遺命辦理,至今傳為美談。

(19)凡厚葬之家,例非明哲。或溺于流俗,不察幽明:大凡那些搞厚葬的人家,都不是賢明的哲人。或者是沉溺于世俗之見,不了解生死之道。幽明:生與死,陰間與人間。

(20)咸以奢厚為忠孝,以儉薄以慳惜,至今亡者致戮尸暴骸之酷,存者陷不忠不孝之誚。可為痛哉!可為痛哉:都以為奢侈厚葬是忠孝的表現(xiàn),薄葬是吝嗇。以至于死去的遭受戮尸暴露骸骨之酷刑,活著的子孫也受到不忠不孝的嘲笑。這真讓人痛心啊!這真讓人痛心啊!咸:都;戮尸暴骸:古代對死者的一種懲處刑法。

(21)死者無知,自同糞土,何煩厚葬,使傷素業(yè):死者已無知覺,和泥土一樣。何必麻煩去厚葬,使他本來的名聲受到傷害。素業(yè):身前的業(yè)績。

(22)若也有知,神不在柩,復何用違君父之令,破衣食之資:死者若有知覺,他的神靈也已蛻化不在棺柩之內,子孫又何必違背父親的遺命,將自己維持生活的資財破費在厚葬上。

(23)吾身亡后,可殮以常服,四時之衣,各一副而已:我死后,你們用我平日穿過的衣服下葬。四季衣服,都只要一套。

(24)吾性甚不愛冠衣,必不得將入棺墓。紫衣玉帶,足便于身,念爾等勿復違之:我秉性不喜歡穿官府,一定不要將官府放進棺墓之中。紫衣玉帶,只限于隨身佩戴的。望你們千萬不要違背我的這番吩咐。

(25)且神道惡奢,冥途尚質。若違吾處分,使吾受戮于地下,于汝心安乎?念而思之:況且神靈厭惡奢華,九泉之下也喜歡儉樸。如果你們違背我的吩咐,讓我在九泉之下(因奢侈)而受到懲罰,你們于心能安嗎?千萬要記住我的吩咐!

【翻譯】

古人說:富貴是招人怨恨的。如果你地位高貴,神就會忌諱你獲得的太多,一般人也就會厭惡你位置在他的上頭;如果你很富裕,鬼就會偷窺你的家室,竊取你的財富。所以有史以來,書籍上記載的,凡是缺少德行又擔當重任的,能夠長壽且無罪愆的人,從來沒有過。所以范蠡、疏廣這些人,知道適可而止,前代歷史關于這類記載很多。何況我的才干不及上述古人,卻長久獲此榮耀和皇上的寵眷。因此官位越高我愈感到害怕,皇恩越深厚愈增加我的憂懼。昔日擔任中書令時,曾因患疾病非常疲憊,雖然勤于政務沒有懈怠,而許多事物還是耽擱了下來。推薦賢人取代自己擔任宰相,數(shù)次向皇上誠懇祈求。終于天從人愿,皇上哀矜我,答應了我的請求。在園林池沼間悠悠歲月,行動不再受世俗禮節(jié)的束縛。作為人的一生,這就足夠了。戰(zhàn)國時齊國辯士田巴說:“活到一百年,有多少人能達到”。這話說得多中肯啊!同時看到那些達官顯貴死后,子孫失去了蔭庇,很多家庭多淪入貧寒。為了一點小利,兄弟之間像參星與商星一樣互相爭奪、對立隔絕。這不但是玷污了自身,也侮辱了祖先。莊戶農田和水碾這類大型農具,只要是族類公產,就互相推來推去都不負責任,以至荒廢。陸賈、石苞,都是古代賢達之士,他們在生前就將這類產業(yè)分析給諸位后人,以免將來后人為此爭來爭去。我每當深夜想到這些賢者生前的決策,就深深為之感嘆佩服。

孔子是最大的圣人,但他母親的墳壞了也不重新修葺;梁鴻是最大的賢人,父親死后庫用草席裹起來埋葬,連棺木都沒有。昔日的昔楊震、趙咨、盧植、張奐,皆是當時的英雄賢達,對古今都很了解,他們都留下遺言,死后要薄葬。或是死后穿著平日洗過的衣服,或是不用棺木只用一塊布蓋著身體、用一塊帛巾包著頭下葬。好讓靈魂離開,尸體迅速腐朽,早歸后土。子孫們皆遵照遺命辦理,至今傳為美談。大凡那些搞厚葬的人家,都不是賢明的哲人。或者是沉溺于世俗之見,不了解生死之道。都以為奢侈厚葬是忠孝的表現(xiàn),薄葬是吝嗇。以至于死去的遭受戮尸暴露骸骨之酷刑,活著的子孫也受到不忠不孝的嘲笑。這真讓人痛心啊!這真讓人痛心啊!死者已無知覺,和泥土一樣。何必麻煩去厚葬,使他本來的名聲受到傷害。死者若有知覺,他的神靈也已蛻化不在棺柩之內,子孫又何必違背父親的遺命,將自己維持生活的資財破費在厚葬上。我死后,你們用我平日穿過的衣服下葬。四季衣服,都只要一套。我秉性不喜歡穿官府,一定不要將官府放進棺墓之中。紫衣玉帶,只限于隨身佩戴的。望你們千萬不要違背我的這番吩咐。況且神靈厭惡奢華,九泉之下也喜歡儉樸。如果你們違背我的吩咐,讓我在九泉之下(因奢侈)而受到懲罰,你們于心能安嗎?千萬要記住我的話!

【作者介紹】

姚崇(651—721),本名元崇,字元之,陜州硤石(今河南陜縣)人,唐代著名政治家。嶲州都督姚懿之子。姚崇年輕時生性灑脫,注重氣節(jié),勤習武藝,以打獵自娛,二十歲后發(fā)奮讀書,以孝敬挽郎的身份步入仕途,又考中下筆成章舉,授為濮州司倉參軍,累遷至夏官郎中。武則天萬歲通天元年(696),契丹李盡忠、孫萬榮作亂,攻陷河北數(shù)州。當時,軍機事務繁忙,姚崇調理得當,有條有理,深受武則天賞識,被擢升為夏官侍郎。圣歷元年(698),姚崇升任同鳳閣鸞臺平章事,成為宰相,后改任鳳閣侍郎,又兼任相王府長史。當時,武則天的男寵張易之欲把長安大德寺中的十名僧人調到定州,充實私置寺院,致使僧人上訴。姚崇不顧張易之的屢次說情,斷停此事,因此得罪張易之,被貶為司仆寺卿,但仍保留宰相頭銜。九月,姚崇出鎮(zhèn)靈武,充任靈武道行軍大總管、安撫大使,并舉薦秋官侍郎張柬之為宰相。中宗神龍元年(705),張柬之與桓彥范等人,發(fā)動神龍政變,擁立唐中宗為皇帝,復辟唐朝。姚崇恰于此時回到京城,得以參與政變密謀,因功賜爵梁縣侯,實封二百戶。不久,姚崇被外放為亳州刺史,后歷任宋州、常州、越州、許州。景云元年(710),睿宗繼位。姚崇被征召回朝,擔任兵部尚書、同中書門下三品,又升任中書令。姚崇與宋璟協(xié)力合作,革除中宗時期弊政,任用忠良,貶黜奸邪,賞罰分明,杜絕請托,使得各項法度重新得到整飭,朝野都認為國家復有貞觀、永徽之風。因抵制太平公主干擾朝政被貶為申州刺史,后歷任揚州長史、淮南按察使、同州刺史。他政法簡肅,吏治清明,得到百姓立碑頌揚。

開元元年(713),唐玄宗李隆基發(fā)動先天政變,姚崇被任命為兵部尚書、同中書門下三品,封梁國公,后升任紫微令。姚崇拜相后,佐理朝政,革故鼎新,大力推行社會改革,興利除弊。他從整飭制度入手,罷去冗職,選用官吏,并抑制皇親、國戚和功臣的權勢,注意發(fā)展生產,為開元盛世奠定了政治基礎和經(jīng)濟基礎。晚年因其子姚彝、姚異廣交賓客,招權納賄,遭到輿論的非議。中書主書趙誨接受胡人賄賂,因事情敗露,被唐玄宗定為死罪,姚崇也極力營救。玄宗對此非常不悅,在赦免京城罪囚時,特意在敕文中注明,將趙誨流放嶺南。姚崇為此憂懼不安,數(shù)次請辭相位,并推薦廣州都督宋璟繼任宰相。不久,姚崇被罷去宰相之職,改任開府儀同三司。唐玄宗雖將姚崇罷相,但對他仍極為尊崇,讓他五日上朝一次,遇到重大政事也專門征詢他的意見。720年(開元八年),唐玄宗封姚崇為太子少保,但他卻因病沒有接受。開元九年(721)姚崇病逝,終年七十二歲,追贈揚州大都督,謚號文獻。開元十七年(729),唐玄宗又追贈姚崇為太子太保。

姚崇非常廉潔,長期擔任最高官職中書令和宰相卻不治產業(yè),甚至在京城都沒有住宅。

寓居在罔極寺中,曾因瘧疾臥床不起。唐玄宗每日派遣使者數(shù)十人,前去探病,每遇軍國重事,都命黃門監(jiān)源乾曜去征求他的意見。后來,唐玄宗采納源乾曜的建議,命姚崇搬入四方館居住,并準許他的家屬侍疾。姚崇認為四方館存有官署文書,不是病人居住之地,極力推辭。唐玄宗道:“設置四方館本就是為官員服務,朕安排您住進來,是為國家考慮。如果可能,朕恨不得讓您住進宮里,您不要推辭!“。為人也很秉直。不趨炎附勢。神龍政變后,武則天失去政權移居上陽宮,百官都為唐朝復辟而相互稱慶,只有姚崇哭泣不止。同他一道發(fā)動政變的張柬之對他說:“今天難道是哭泣的時候嗎?恐怕您從此要大禍臨頭了。”姚崇道說:“我長期事奉則天皇帝,現(xiàn)在突然辭別,感到悲痛難忍。我隨你們誅除兇逆,是盡臣子本分,今日泣辭舊主,也是人臣應有的節(jié)操,就算因此獲罪,我也心甘情愿。”唐中宗時期,貴戚競相營建佛寺,濫度僧尼。很多富戶強丁也乘機削發(fā)為僧,以逃避徭役。姚崇執(zhí)政后,進言道:“佛圖澄、鳩摩羅什號稱高僧,也不能挽救后趙、后秦的滅亡。齊世宗、梁武帝崇信佛教,卻未能免除災殃。陛下只要能使百姓安居樂業(yè),就是佛身,無需剃度奸詐之徒,讓他們敗壞佛法!”唐玄宗采納了他的建議,命官員篩選淘汰全國僧尼,因弄虛作假被勒令還俗的多達一萬二千余人。

姚崇曾問紫微舍人齊浣:“我為宰相,可以和什么人相比?能比得上管仲、晏嬰嗎?”齊浣道:“管仲晏嬰所行政策雖不能傳諸后世,但在他們執(zhí)政時期卻能一直保持。您所制定的法度則隨時更改,從這一點來看,您似乎比不上他們。”姚崇又問:“那我是個怎么樣的宰相?”齊浣道:“您是個救時之相。”意思是說姚崇只是拯救時弊的宰相。姚崇大喜,拍腿而言道:“救時之相,也是不容易得到的。”

姚崇著有文集十卷,曾參與修定《開元前格》。《全唐詩》收錄有其詩六首,《全唐文》收錄有其文24篇。

歷代史家和政治家對姚崇皆有好評:

中書令張說:有唐元宰曰梁文貞公者,位為帝之四輔,才為國之六翮,言為代之軌物,行為人之師表。蓋維岳降神,應時間出者也。

宰相、詩人元稹:“姚崇宋璟作相公,勸諫上皇言語切。燮理陰陽禾黍豐,調和中外無兵戎。長官清平太守好,揀選皆言由至公“(《連昌宮詞》);“昔我玄宗明皇帝得姚元崇、宋璟,使之鋪陳大法,以和人神,而又益之以張說、蘇颋、嘉貞、九齡之徒,皆能始終彌縫,不失紀律”。

宰相崔群:玄宗初得姚崇、宋璟、盧懷慎、蘇颋、韓休、張九齡則治,用宇文融、李林甫、楊國忠則亂,故用人得失,所系非輕。

司勛員外郎,黃州、池州、睦州刺史詩人杜牧:姚梁公元崇,登第下筆成章舉,首佐玄宗起中興業(yè)凡三十年,天下幾無一人之獄。

工部尚書、翰林學士承旨宋祁:姚崇以十事要說天子而后輔政,顧不偉哉,而舊史不傳。觀開元初皆已施行,信不誣已。宋璟剛正又過于崇,玄宗素所尊憚,常屈意聽納。故唐史臣稱崇善應變以成天下之務,璟善守文以持天下之正。二人道不同,同歸于治,此天所以佐唐使中興也。。

司馬光《資治通鑒》:姚、宋相繼為相,崇善應變成務,璟善守法持正;二人志操不同,然協(xié)心輔佐,使賦役寬平,刑罰清省,百姓富遮。唐世賢相,前稱房、杜,后稱姚、宋,他人莫得比焉。⑶上即位以來,所用之相,姚崇尚通,宋璟尚法,張嘉貞尚吏,張說尚文,李元纮、杜暹尚儉,韓休、張九齡尚直,各其所長也。

蘇轍:開元之初,天下始脫中、睿之亂。玄宗厲精政事,姚崇、宋璟彌縫其闕,而損其過,庶幾貞觀之治矣。

洪邁《容齋隨筆》:蕭、曹、丙、魏、房、杜、姚、宋為漢、唐名相,不待誦說。然前六君子皆終于位,而姚、宋相明皇,皆不過三年。蕭何且死,所推賢唯曹參;魏、丙同心輔政;房喬每議事,必曰非如晦莫能籌之;姚崇避位,薦宋公自代。唯賢知賢,宜后人之莫及也。

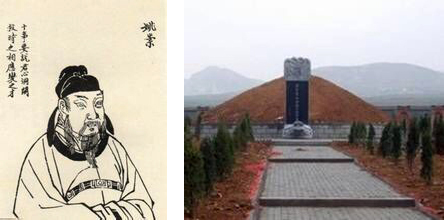

姚崇題跋像 伊川姚崇墓

【簡析】

姚崇一生三次任宰相:第一次武則天圣歷元年(698),因得罪武則天男寵罪張易之,被貶為司仆寺卿,后出鎮(zhèn)靈武,充任靈武道行軍大總管、安撫大使;第二次是在睿宗景云元年(710),姚崇被征召回朝,擔任兵部尚書、同中書門下三品,又升任中書令。因抵制太平公主干擾朝政被貶為申州刺史;第三次是玄宗開元元年(713),姚崇被任命為兵部尚書、同中書門下三品,封梁國公,后升任紫微令。三年后因受其子牽累辭去宰相一職。改任開府儀同三司。從全文這封誡子書的寫作時間當在辭去宰相的開元四年(716)和病逝的開元九年(721)病逝之間。

姚崇共有三子:長子姚彝,官至光祿少卿;次子姚異,官至坊州刺史;三子姚弈,曾任禮部侍郎、尚書右丞。這篇《誡子書》主要是交代后事,分為三個部分。每個部分一個中心。這里選的是第一、二兩個部分。另有第三部分主要是對佛道的看法,與他在中宗時代上書淘汰全國僧尼的看法一致。令諸子在他死后,不得抄經(jīng)寫像,做法事道場祝禱亡靈。

第一部分是告誡諸子不要留戀富貴,因為貴會招致“神忌其滿,人惡其上”,富則“鬼瞰其室,虜利其財”。尤其是不修德又居高位的“德薄任重”者,“能壽考元咎者,未之有也”。

作者歷舉古人和自己對此的態(tài)度來告誡自己的后人。作者也擔心自己去世后,后人為財產小利互相爭奪互相傷害,同樣歷舉古人和自己對此的態(tài)度來告誡自己的后人。

第二部分是交代如何處置自己的喪葬后事。作者提倡薄葬,也是列舉楊震、趙咨等古代名賢皆是薄葬來教育后人,并要后人像孔子、梁鴻那樣來處置自己的后事。其原因,作者從鬼神無論有知或無知都不宜厚葬來立論。作為古人,其認識也只能如此。但從交代的后事安排來看,比起盧植、張奐等人的臨終交代不用棺木、只穿貼身單衣,早上死了,晚上就挖土掩埋等徹底薄葬行為來看,還是有一段距離的。

最后想說的是姚崇不僅有治國之才具,而且為人沉著老練,精于政治算計,可能這也是能歷侍四朝,三次為相的主要原因。也是兩任宰相、兩任中書令的張說是他政治上的老對手。張說富有才華,文章寫得很好,與蘇颋一道被世人稱為“燕許大手筆”(張說被封為燕國公,蘇颋被封為許國公)但為人脾氣暴躁,與同僚關系不睦,而且生性貪財。姚崇擔任同州刺史時,中書令張說曾因舊怨,唆使趙彥昭彈劾他。姚崇拜相后,張說非常惶恐,到玄宗李隆基的弟弟岐王李范府中暗通款曲,尋找后臺。一日,姚崇在退朝后故意落在后面,并在唐玄宗詢問時稱有足疾。玄宗問道:“是不是很痛。”姚崇答道:“我心里擔憂,痛楚不在腳上!岐王是陛下愛弟,張說是朝中輔臣,他秘密出入岐王家中,恐怕岐王要為張說所誤,所以我很擔憂。”唐玄宗最忌諱親王私交大臣,因此將張說貶到相州當刺史。但天下風水輪流轉,姚崇晚年罷相,張說又成了中書令。姚崇臨死時擔心張說報復,自己的兒子們斗不過他。便囑咐兒子道:“我死之后,張說出于禮節(jié),一定會來吊唁。你們可將我收藏的珍寶器皿全部陳列出來,他最喜愛這類東西。如果他看都不看,那你們就會有危險了;如果他看了,你們就將他喜歡的送給他,并請他為我撰寫神道碑。你們得到碑文后,馬上謄寫,呈報皇帝后立即雕刻。事后張說一定會后悔,必會索回碑文,你們就告訴他已經(jīng)呈報皇帝。”姚崇死后,張說果然跟他料想的一樣,并為他寫了碑文,給他很高的評價。但隨即后悔,派人索回,說是需要修改。姚崇之子告訴來人,碑文已通過皇帝審閱。張說知道后,懊悔地說:“死去的姚崇還能算計活著的張說,直到今天我才知道自己的才能不如他!”

姚崇如此精于政治算計,但最后還是栽在自己兒子手中。上面已經(jīng)說過,姚崇本人非常廉潔,長期擔任最高官職中書令和宰相卻不治產業(yè),甚至在京城都沒有住宅。但其子姚彝、姚異廣交賓客,招權納賄,遭到輿論的非議。他手下的中書省主書趙誨接受胡人賄賂,因事情敗露,被唐玄宗定為死罪,姚崇也極力營救。玄宗對此非常不悅,在赦免京城罪囚時,特意在敕文中注明,將趙誨流放嶺南。姚崇為此憂懼不安,數(shù)次請辭相位,可見他的辭職不是見機淡泊,急流勇退,而是不得已。因此辭職很快獲準,被罷去宰相之職,改任開府儀同三司。可見這封誡子書開篇就告誡諸子不要留戀富貴,尤其是不修德又居高位的“德薄任重”者,下場更慘。也是為現(xiàn)實的擔憂所觸發(fā),因此,這封誡子書,不僅有正面教益,還有反面教訓,這是其它誡子書所沒有的。