歷代著名家教選介(十九):沐并、陳寔、司馬徽、曹丕

誡子書 司馬徽

【原文】

聞汝充役(1),室如懸磬(2),何以自辨?(3)論德則吾薄,說居則吾貧(4),勿以德薄而志不壯,貧而行不高也(5)。

【注釋】

(1)充役:充當(dāng)服役人員,代指為國服務(wù)的官吏。

(2)室如懸磬:屋子里就像懸掛著的石磬,四周空蕩無物,形容家中一無所有,非常貧窮。磬(qìng):古代打擊樂器,形狀像曲尺,用玉、石制成,可懸掛。

(3)何以自辨:自己如何分析、看待(這件事情)。

(4)論德則吾薄,說居則吾貧:我這個人德行很淺薄,家中也很貧窮。

(5)勿以薄而志不壯,貧而行不高也:但千萬不要因?yàn)榈滦袦\薄就喪失遠(yuǎn)大志向;不要因?yàn)榧彝ヘ毟F就不修持高尚的德行啊。

【翻譯】

聽說你作為官吏為國服務(wù),但家里極其貧窮,你怎樣看待這些呢?談到德行,我們就很淺薄;說到家庭,我們也很貧窮。但千萬不要因?yàn)榈滦袦\薄就喪失遠(yuǎn)大志向;不要因?yàn)榧彝ヘ毟F就不修持高尚的德行啊。

【作者介紹】

司馬徽(?——209?)東漢末穎川(今河南登封市一帶)人,字德操。客居荊州襄陽。與荊州名士龐德公等人以及流寓到襄陽的徐庶、韓嵩、石韜、孟建、崔州平等人均有交往,關(guān)系甚密。司馬徽視龐德公為兄長,因善于知人,被龐德公稱為“水鏡”,世稱“水鏡先生”。

為人博學(xué)多識,精通經(jīng)學(xué),在荊州時與漢末大儒宋忠齊名。荊州南陽人劉廙、襄陽人向朗就曾經(jīng)是司馬徽的學(xué)生;。益州涪人尹默、李仁因?yàn)橐嬷葜涣餍薪裎慕?jīng)學(xué),特意來荊州從司馬徽、宋忠學(xué)習(xí)古文經(jīng)學(xué)。《三國志》稱“潁川司馬徽清雅有知人鑒”,他隱居在襄、漢之間的諸葛亮為“臥龍”,龐統(tǒng)為“鳳雛”。后來,依附劉表屯駐新野的劉備前去拜訪司馬徽,并和司馬徽討論世事。司馬徽對劉備說:“一般的讀書人和見識淺陋的人怎么能認(rèn)清天下大勢呢?只有能認(rèn)清天下大勢的人,才稱得上是俊杰。”劉備問誰才可以稱得上俊杰,司馬徽回答說“諸葛亮、龐統(tǒng)”。這才有劉備三顧茅廬請諸葛亮出山,龐統(tǒng)也被聘為軍師中郎為劉備奠定蜀中建國立下大功。

司馬徽不僅知人善任,也能省時度事,不貿(mào)然事功。建安三年(198),荊州牧劉表設(shè)立學(xué)校、聘請司馬徽為學(xué)官。司馬徽知道劉表心胸狹隘,不可與之謀天下事。所以在荊州緘口不言,不談?wù)摃r勢。劉表說:“人們稱道的都是虛妄不實(shí)的話,這人只是一個小書生而已,他的見識和普通人一樣”。人們評論說:“司馬德操是奇士,但沒有遇上知己”。建安十三年(208),曹操南征,劉琮投降,荊州為曹操所得,曹操想重用司馬徽,但但司馬徽此后不久就病死。司馬徽的才華一生都沒有得到施展。

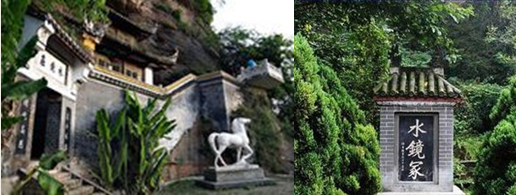

水鏡莊位于湖北省襄陽市南漳縣城南。抗日戰(zhàn)爭時,水鏡莊建筑物大部分被破壞,僅剩殘祠。1954年,縣政府曾撥款維修。司馬徽墓位于河南省禹州市褚河鄉(xiāng)余王村潘莊的東側(cè)。墓前原先立有石碑一通,碑上刻有“漢司馬徽先生之墓”八個大字,為后人所立附近有背陰寺和洞林兩座小寺,環(huán)境很是清幽。文革“掃四舊”中,“水鏡祠”和司馬徽墓墓碑等皆被毀壞,兩座小寺也沒能幸免。文革后1981年復(fù)修水鏡祠,1985年復(fù)修薦賢堂,再現(xiàn)清代水鏡莊風(fēng)貌,并且成為襄陽境內(nèi)遺留唯一紀(jì)念司馬徽的古代建筑。

文革后修復(fù)的湖北襄陽市南漳縣城南“水鏡莊”和河南禹州市褚河鄉(xiāng)

余王村潘莊東側(cè)“水鏡冢”