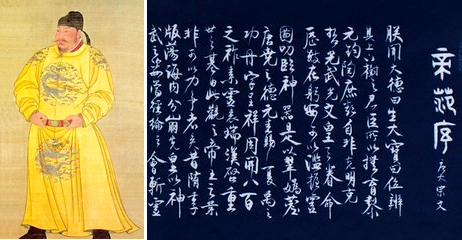

歷代著名家教選介(十八):徐勉、唐太宗

帝范(節錄) 唐太宗

序

原 文

朕以弱冠之年(1),懷慷慨之志,思靖大難,以濟蒼生(2)。躬擐甲胄,親當矢石(3)。夕對魚鱗之陣,朝臨鶴翼之圍(4),敵無大而不摧,兵何堅而不碎(5),剪長鯨而清四海,掃攙槍而廓八纮(6)。乘慶天潢,登暉璇極,(7)襲重光之永業,繼大寶之隆基(8)。戰戰兢兢,若臨深而御朽;日慎一日,思善始而令終(9)。

汝以幼年,偏鐘慈愛,義方多闕,庭訓有乖(10)。擢自維城之居,屬以少陽之任,未辨君臣之禮節,不知稼穡之艱難(11)。每思此為憂,未嘗不廢寢忘食。自軒昊以降,迄至周隋,以經天緯地之君,纂業承基之主,興亡治亂,其道煥焉(12)。所以披鏡前蹤,博覽史籍,聚其要言,以為近誡云耳(13)。

注 釋

(1)朕以弱冠之年:朕:君主自稱;弱冠:古代男子自二十至二十九皆稱弱冠之年。據孔穎達《曲禮》注疏:“二十成人,雖加冠,體猶未壯,故曰弱,至二十九通名弱冠”。太宗十八歲興義兵,二十四定天下,故稱弱冠之年。

(2)思靖大難:打算平定天下大亂。隋末天下大亂,李世民隨父親太原留守李淵在山西起兵反隋。靖:平定。

(3)躬擐甲胄,親當矢石:親自披著甲胄,當抵矢石沖鋒陷陣。躬:親身;擐(huàn),穿著;甲胄:甲,指鎧甲;胄,指頭盔。冷兵器時代防御性裝備。矢石:弓箭和石塊。

(4)夕對魚鱗之陣,朝臨鶴翼之圍:意謂整天都在作戰中度過。魚鱗之陣和鶴翼之圍都是古代的戰陣。前者是戰士前后銜接如魚鱗之狀。語出《前漢書·陳湯傳》:“步兵百余人,夾門魚鱗陣”。顏師古注曰:“言其相接次形若魚鱗”;后者指戰士藏身于高大的攻城武器之下,如群鶴列身高樓之下。鶴列:士兵排列如群鶴,麗譙:高樓。語出《莊子·徐無鬼》“曰:君亦必無盛鶴列于麗譙之間”。

(5)敵無大而不摧,兵何堅而不碎:敵人再強大也被我摧垮,戰陣如何堅固也被我攻破。碎:破碎,攻破。

(6)剪長鯨而清四海,掃攙槍而廓八纮:剪滅了群雄使四海清一,掃除妖氛廓清天下。長鯨:隋末群雄并起,所謂“十八路反王,七十二路煙塵”。攙槍:天上妖星,古代一般代表入侵的外族。如《陳書·高祖紀上》:“公左甄右落,箕張翼舒,掃是攙槍,驅其獫狁。”八纮:代指天下。《淮南子》:“九州之外,乃有八夤,八夤之外,乃有八纮”。

(7)乘慶天潢,登暉璇極,襲重光之永業,繼大寶之隆基:我作為皇室乘著慶云,登上顯赫的帝王寶座。按:此二句《文苑英華》作“既承佑天潢,澄清璇極”。慶:慶云。上古歌謠《卿云歌》:“卿云爛兮,糾漫漫兮。日月光華,旦復旦兮”;天潢:皇族《史記·天官書》和《漢書·天文志》中稱“天津”星為“天潢”意謂皇族支分派別,如導源于天池。按:李世民為李淵第二子,不是太子,故稱“天潢”。暉:太陽光輝,這里指顯赫;璇極,大寶之位。

(8)襲重光之永業,繼大寶之隆基:承襲父皇使日月重光的永久帝業,繼承他開創的輝煌的基業。重光:使山河更新,重新煥發光彩。崔豹《古今注》曰:“明帝時為太子。樂府辭云:日重光,月重輪,山重暉,海重潤。重光是太子之事也”。大寶:帝位;按:“大寶”,《文苑英華》作“寶籙”;隆基:繁榮昌盛的基業。

(9)戰戰兢兢,若臨深而御朽;日慎一日,思善始而令終:我每日小心謹慎,就像面臨深淵,以朽繩子馭馬一樣。一天比一天謹慎,總想善始善終。御朽:謂以朽索御馬,比喻危險。《隋書·房彥謙傳》:“是以古之哲王,昧旦丕顯,履冰在念,御朽兢懷”;

(10)汝以幼年,偏鐘慈愛,義方多闕,庭訓有乖:你因為在諸子中年幼,受到慈母的鐘愛,缺少因受到的教育,對父母的教訓有所缺失。高宗李治為太宗第三子,母親為長孫皇后。因唐太宗的嫡長子皇太子李承乾與嫡次子魏王李泰相繼被廢,他才于貞觀十七年(643年)被冊立為皇太子,時年十五歲。慈:母親曰“慈”;義:宜也。裁置事物合宜謂之義。《左傳》:“教之以義方”;闕:同“缺”,缺失;庭訓:父母的教訓。《論語》:孔子嘗獨立,鯉趨而過庭。子曰:不學詩,無以言;不學禮,無以立。鯉退而學詩學禮,此庭訓之道也;乖:乖違;

(11)擢自維城之居,屬以少陽之任,未辨君臣之禮節,不知稼穡之艱難:從藩王之位提拔上來成為太子。在朝不懂得君臣之禮,在野不明白民生疾苦。擢(zhuó):提拔;維城之居:是一位藩王。《詩經·大雅·生民之什》:“懷德維寧,宗子維城”(為政有德國家就安寧,宗子們的藩王就是國家的屏障)李治始封于晉王,為宗子藩王。少陽:即皇太子。陽為東方。天子居正陽,故太子居少陽。晉王李治于貞觀七年遙領并州都督。十七年,太子李承乾廢,而魏王李泰次當立,亦以罪黜,乃立李治為皇太子。

(12)自軒昊以降,迄至周隋,以經天緯地之君,纂業承基之主,興亡治亂,其道煥焉:自三皇五帝以來直到北周隋朝,那些開天辟地的建國之君,那些繼承基業的守成之主,其中顯現的興亡治亂之道,是昭然若揭的。軒昊:軒轅和少昊。軒轅(前2717年——前2599年),據說他是少典與附寶之子,本姓公孫,后改姬姓,故稱姬軒轅。居軒轅之丘,號軒轅氏,發源于姬水(即岐水,今陜西境),或曰建都于有熊(今河南鄭州新鄭市),亦稱有熊氏。也有人稱之為"帝鴻氏"。因有土德之瑞,故號黃帝。是中國遠古時代華夏民族的共主,五帝之首,被尊為中華"人文初祖;少昊(約公元前2698年——約公元前2525年):又作少皞、少皓、少顥,史稱青陽氏、金天氏、窮桑氏、云陽氏或朱宣,一說其為玄囂。黃帝長子。三皇五帝之一,他也是漢族神話中的五方上帝之一,又稱白帝,是遠古時代華夏部落聯盟首領,同時也是早期東夷族的首領。據記載其部族以鳥為圖騰,在他的部落里誕生了原始的鳳文化,成為漢民族的圖騰之一。纂業承基之主:繼承前輩基業的皇帝。

(13)所以披鏡前蹤,博覽史籍,聚其要言,以為近誡云耳:所以我以歷代君主的興亡得失為借鑒,又從眾多歷史典籍中摘其名言,(輯成這篇《帝范》)作為你眼前的警戒。披鏡前蹤:打開鏡奩,追躡前人蹤跡。意謂借鑒歷代君主的興亡得失。古代用銅鏡,為保持其光潔,上面用鏡奩覆蓋。云耳:語尾助詞,無實在意義。

譯 文

朕以弱冠之年(1),懷慷慨之志,思靖大難,以濟蒼生(2)。我從十八歲隨父起兵反隋,懷著激昂慷慨的遠大志向,希望能平定天下大亂,以拯救百姓于水火之中。親自披著甲胄,當抵矢石沖鋒陷陣。每天不是面對魚鱗之陣就是攻破鶴翼之圍,整天都在作戰中度過。敵人再強大也被我摧垮,戰陣如何堅固也被我攻破。終于剪滅了群雄使四海清一,掃除妖氛廓清天下。后又承襲父皇使日月重光的永久帝業,繼承他開創的輝煌的基業。我每日小心謹慎,就像面臨深淵,以朽繩子馭馬一樣。一天比一天謹慎,總想善始善終,永保帝業的輝煌。

你因為在諸子中年幼,受到慈母的鐘愛,缺少因受到的教育,對父母的教訓有所缺失。從藩王之位提拔上來成為太子。在朝不懂得君臣之禮,在野不明白民生疾苦。我常為此而擔憂,甚至為此廢寢忘食。自三皇五帝以來直到北周隋朝,那些開天辟地的建國之君,那些繼承基業的守成之主,其中顯現的興亡治亂之道,是昭然若揭的。所以我以歷代君主的興亡得失為借鑒,又從眾多歷史典籍中摘其名言,(輯成這篇《帝范》)作為你眼前的警戒。

作者介紹

唐太宗李世民(598年1月28日(一說599年1月23日—649年7月10日),祖籍隴西成紀,是唐高祖李淵和竇皇后的次子。少年從軍,曾去雁門關營救隋煬帝。隋末天下大亂李世民十八歲隨父親太原留守李淵在山西起兵反隋,躬擐甲胄,親當矢石,英勇善戰。二十四歲助父登上地位,被封為秦王。官居尚書令、右武候大將軍,先后率部平定了薛仁杲、劉武周、竇建德、王世充等軍閥,在唐朝的建立與統一過程中立下赫赫戰功。高祖武德九年六月初四(626年7月2日),李世民發動玄武門之變,殺死自己的兄長太子李建成、四弟齊王李元吉及二人諸子,被立為太子,唐高祖李淵不久退位,李世民即位,改元貞觀。

李世民為帝之后按秦王府文學館的模式,新設弘文館,進一步儲備天下文才。積極聽取群臣的意見,對內以文治天下,虛心納諫,厲行節約,勸課農桑,使百姓能夠休養生息,。李世民有鑒于帝位得之不易,加上隋亡教訓,因此在位期間,李世民鼓勵群臣批評他的決策和行事風格。其中魏徵廷諫了200多次,在廷上直陳皇帝的過失,在早朝時多次發生了使李世民尷尬、下不了臺的狀況。唐太宗與身邊大臣魏徵、王圭、房玄齡、杜如晦、虞世南、褚遂良等的對答也在開元十八(730年)、十九年間被吳兢輯為《貞觀政要》一書。

李世民在位二十三年,對外則開疆拓土,攻滅東突厥與薛延陀,征服高昌、龜茲、吐谷渾,重創高句麗,設立安西四鎮,各民族融洽相處,被各族人民尊稱為天可汗。李世民在位期間國泰民安,開創了中國歷史上著名的貞觀之治,為后來唐朝一百多年的盛世奠定重要基礎。

面對自己空前的文治武功,太宗到晚年也出現一些過失。首先納諫不如貞觀早期積極,比如貞觀十年,魏徵發現他“漸惡直言”。其次奢侈之風日重。不過晚年他還是能反省自己過度奢糜的錯誤。司馬光說唐太宗:“好尚功名,不及禮樂,父子兄弟之間,慚德多矣”。同時,太宗晚年也有早年的清靜轉為奢縱,營建宮殿,計劃封禪泰山等,并自辯“百姓無事則勞逸,勞役則易使”,魏征因此諫到“恐非興邦之至言,豈安人之長算?”不過由于太宗晚年能夠清醒認識自己的問題,所以也能進行調整,因此雖然太宗晚年存在這些過失,最終沒有出現敗亡的危機,“功大過微,故業不墮”,維持了貞觀之治的局面。

公元649年7月10日(貞觀二十三年五月己巳日),李世民因病駕崩終南山上的翠微宮含風殿,享年52歲。初謚文皇帝,廟號太宗,674年加謚文武圣皇帝,749年加謚文武大圣皇帝,754年加謚文武大圣大廣孝皇帝,葬于昭陵(位于今中國陜西省禮泉縣東北50多里山峰上)。

李世民除文治武功外還精擅書法,以行書寫碑,稱“飛白”,聞名后世。著名作品有《溫泉銘》、《晉祠銘》等。

簡 評

這是一篇誡子書,作為一代英主,這篇誡子書主要是教育太子李治的為君之道、治國之要。貞觀二十二年(648)正月,唐太宗親自撰寫《帝范》十二篇頒賜太子李治。第二年五月就病逝。因此《帝范》也是李世民臻于貞觀之治的一生政治經驗總結。李世民是很看中這部《帝范》的。他在頒賜太子李治時再三叮囑:“飭躬闡政之道,皆在其中,朕一旦不諱,更無所言”。當然,這也是他針對自己后代的不肖,無奈之中作出的挽救企圖:

貞觀元年,唐太宗即位后,立長子李承乾為太子。承乾時年八歲,聰明機敏,頗得太宗寵愛。然而,李承乾長大之后,卻日漸沉湎于酒色,荒廢學業,不求上進。貞觀十七年,李承乾竟然勾結私黨,招募勇士,圖謀叛亂。唐太宗隨即將承乾廢為庶人。四子魏王李泰才華橫溢,聰敏絕倫,倍受太宗寵愛,史載“寵冠諸王”。李泰雅好文學,工草隸,李世民因此在他的王府里設立文學館。但李泰使詭計陷害太子和晉王李治,被太宗發覺因而被廢。據新唐書本紀:李世民的三子一弟(長子李承乾、四子李泰、五子李祐、及七弟李元昌)俱因謀取帝位而被廢被黜,致李世民心灰意冷。史載李承乾被廢后,“上御兩儀殿,群臣俱出,獨留長孫無忌、房玄齡、李世勣、褚遂良,謂曰:‘我三子一弟,所為如是,我心誠無聊賴!’因自投于床,無忌等登前扶抱,上又抽佩刀欲自刎,遂良奪刀”。這大概是他晚年撰寫《帝范》的主要原因所在。

《帝范》共三卷,除“序”外,包括“君體、建親、求賢、審官、納諫、去讒、誡盈、崇儉、務農、閱武、崇文”十二章。

君體談的是君主的自身修養,包括1、執政須為民2、志向遠大,內心公正3、有德才能號召四方。

建親談如何運用權力,包括:1、權力須與人共享,事業須和民與共2、共同的利益使事業得以久遠3、用人不唯親,選才看能力4、合理分權,相互制衡5、了解百姓的心聲,為百姓做好事。

求賢是談如何使用人才,包括1、賢德之才,是事業成功的保證2、求才要不論出身,納才須鍥而不舍3、善用人才體現著領導者的能力和氣度。

審官是談選任官員,包括:1、知人、安民,是為官者的基本責任2、用人要盡其才,取其長3、沒有不能用的人才,只有不會用的官員4、善集眾智,用人得當。

納諫是談如何聽取不同意見,包括:1、廣開言路,虛心聽取群眾的呼聲2、忠言逆耳,唯理是從。

去讒是談如何杜絕小人,包括:1、干大事必須遠小人2、辨奸之道3、親小人,遠賢臣,會致事業受損4、良藥苦口利于病,忠言逆耳利于行。

誡盈是談如何防止驕傲產生過失,包括:1、生于憂患,死于安樂2、玩物喪志,驕奢擾民3、上有所好,下必甚焉。

崇儉是談如何防止侈靡、導致墮落,包括:1、聲色犬馬是自我墮落的始端2、勿以善小而不為,勿以惡小而為之3、施政更需儉,繁政亦為奢。

賞罰是談如何防止不公、招致亂政,包括:1、賞罰的基本法則2、賞罰的目的在于治病救人,推廣德行3、賞罰必須公正,不避親,不仇仇。

務農是談如何關心"三農",包括:以利社會穩定1、農事乃一國之大事2、重視"三農",言語之外,更須力行。

閱武是談如何治軍,包括:1、武備是和平的后盾2、盛世更須修武。

崇文是談如何教育民眾,教育自己,包括1、文化是社會的經緯2、通過教育,提升民智,提升領導力3、領導者的道德修養。

《帝范》新、舊《唐書》皆云四卷。晁公武《讀書志》僅載六篇。陳振孫《書錄解題》亦題曰一卷。此本載《永樂大典》中,凡一十二篇,首尾完具。后有元人吳萊跋,謂征云南僰夷時,始見完書。故明初有全文本。今日本傳本有大正四年(1915)三色印本,賈行注。

“序”是十二章前的序言,主要是告誡立志自己親自寫《帝范》的目的所在。教導的方法是回憶少年立志,自己追隨父親創業建國的經過,以及治國的謹慎小心。希望懂得其中的艱難和自己肩上的重大責任,明白為父對他庭訓有乖,未辨君臣之禮節,不知稼穡之艱難的擔憂。以《帝范》為鏡,改過自新,永葆帝業。