宋詞故事:金兵南侵與抗戰詞

采石戰勝的捷報傳來,朝野歡呼,上下欣喜若狂。當時被貶在撫州任知州的主戰派狀元張孝祥聞此捷報后,因“小儒不得參與戎事”,不能參與謀劃,更不能親赴前線了此平生之愿。但還是按捺不住內心的激動,寫下了這首既有振奮驚喜又有感慨遺憾,感情勃郁的千古名作《水調歌頭·聞采石戰勝》。

水調歌頭·聞采石戰勝

雪洗虜塵靜(1),風約楚云留(2)。何人為寫悲壯?吹角古城樓。湖海平生豪氣,關塞如今風景,剪燭看吳鉤(3)。剩喜燃犀處,駭浪與天浮(4)。憶當年,周與謝,富春秋(5)。小喬初嫁,香囊未解,勛業故優游(6)。赤壁磯頭落照,淝水橋邊衰草,(7)渺渺喚人愁。我欲乘風去,擊楫誓中流(8)。

【注釋】

(1)雪洗虜塵靜:風雪洗凈胡塵,戰后和平寧靜。虜塵:指金兵南侵。古代稱少數民族為胡虜。采石之戰是在冬十一月風雪交加之時。但其中也帶有雪洗靖康之恥的意思。

(2)風約楚云留:紹興二十八年(1158)時任起居舍人兼權中書舍人的張孝祥被殿中侍御史汪澈以“輕躁縱橫、挾數任術,年少氣銳”等欲加之罪罷免,在家鄉閑居,往來于宣城、蕪湖間(據宛敏灝《張孝祥年譜》)宣城、蕪湖古屬楚地。“風約楚云留”是閑居在家不得參與王事的委婉說法。

(3)湖海平生豪氣,關塞如今風景,剪燭看吳鉤:我雖有陳登那樣的豪氣,山河又如此瑰麗多姿,但我只能在燈下將手中的寶劍看了又看。這里表示對不能參加采石之戰,實現報國之志的遺憾和惆悵。湖海平生豪氣:典出《三國志·陳登傳》,許汜語:“陳元龍(陳登字元龍)湖海之士,豪氣不除。”此以陳登自比。關塞如今風景:這里借用東晉宰相王導的故事,表達自己要為國收復失地的心情。據《世說新語·言語》:“過江人士,每至暇日,相要出新亭飲宴。周顗中坐而嘆曰:‘風景不殊,舉目有江河之異。’皆相視流涕。惟(王)導愀然變色曰:‘當共戮力王室,克復神州,何至作楚囚相對泣邪!’眾收淚而謝之。剪燭看吳鉤:在燈下撫摸寶劍。吳鉤:古代吳地(今蘇州一帶)所造的—種彎形的刀。相傳是春秋時吳王闔閭命人打造。后泛指寶劍。如辛棄疾“江南游子。把吳鉤看了,欄桿拍遍”(《水龍吟》)。

(4)剩喜燃犀處,駭浪與天浮:采石一帶巨浪接天。就像當年溫嶠燃犀下照鬼物躲避一樣,虞允文在此率軍擊退了金兵。燃犀:據《晉書·溫嶠傳》溫嶠返回江州經過牛渚磯(采石磯又稱牛渚磯),見水深不可測,都傳說水下多怪物,溫嶠就叫人點燃犀角下水照看。不一會兒,只見水中怪物前來掩火,奇形怪狀,還有乘馬車穿紅色衣服的。后人用此比喻洞察奸邪。詞人在此暗喻采石戰勝。

(5)周與謝,富春秋:周瑜和謝玄。兩人分別是赤壁之戰和淝水之戰擊潰南侵之敵的領軍人物。周瑜當時三十四歲,謝玄當時四十一歲。所以說“富春秋”,還很年輕。

(6)小喬初嫁,香囊未解,勛業故優游:指兩人當時還很年輕,建功立業有的是時間。暗示自己已時不我待。小喬:即小橋,周瑜妻子,三國時橋公有二女,皆國色。其中大橋嫁給孫策為妻,小橋嫁給周瑜;香囊未解:據《晉書·謝玄傳》。謝玄少時好佩帶紫羅香囊,他的伯父宰相謝安怕他玩物喪志,借賭博贏得謝玄香囊,焚之于地。謝玄領悟,刻意磨練自己,成為東晉最精銳的“北府兵”統帥。練兵七年,就是憑借這支部隊,取得淝水之戰的勝利。

(7)赤壁磯頭落照,淝水橋邊衰草:赤壁磯:在今湖北蒲圻,為赤壁之戰周瑜大敗魏軍處;肥水:亦作“淝水”,在今安徽淮南市八公山下,為淝水之戰謝玄擊潰前秦苻堅處。

(8)我欲乘風去,擊楫誓中流:我也想像宗愨那樣,乘長風破萬里浪。也想像祖逖那樣,渡江北伐,誓清中原。據《南史·宗愨傳:南陽人宗愨素有大志,他的叔父宗炳問他的志向是什么,宗愨回答說:“愿乘長風破萬里浪。”又據《晉書、祖逖傳》載:祖逖北伐,渡江,中流擊楫而誓:“祖逖不能清中原而復濟者,有如大江!”

【作者介紹】

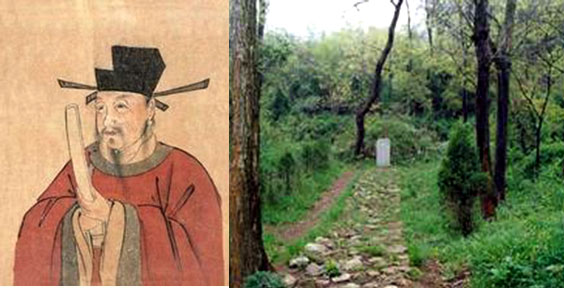

張孝祥(1132——1169),字安國,號于湖居士。唐代詩人張籍七世孫,祖籍和州烏江(今和州市),出生于明州鄞縣(今浙江寧波)。紹興十三年(1143)前后闔家遷居蕪湖(今安徽省蕪湖市)。父親張祁,亦能詩,官至淮南轉運判官兼淮西提刑。紹興二十四年(1154)孝祥參加廷試,高宗親擢為進士第一。授承事郎,簽書鎮東軍節度判官。張孝祥中狀元后隨即上書為岳飛辯冤,指出岳飛被害,“則敵國慶幸而將士解體,非國家之福也”,表現出堅持抗戰鮮明的政治態度,因而遭權相秦檜陷害,誣陷其父張祁有反謀,并將其父下獄。次年秦檜死,孝祥轉秘書省正字。紹興二十八年(1158)任起居舍人兼權中書舍人,因主張抗戰不斷遭到主和派排擠打擊,在位不久便被殿中侍御史汪澈以“輕躁縱橫、挾數任術,年少氣銳”等欲加之罪罷免,此后閑置近三年之久。紹興三十二年,以集英殿修撰知撫州;孝宗隆興元年(1163)轉朝散大夫改知平江府。他在平江鋤強抑暴,上疏要求減免賦稅,有不少德政。隆興二年出知建康,領江東安撫使,兼都督府參贊軍事,積極支持張浚北圖中原,又因符離之敗被主和派攻擊而罷官。在張浚建康留守宴席上所作《六州歌頭》,慷慨激昂,力主抗金的大臣張浚為之感動罷席。乾道元年(1165)仍復集英殿修撰,知靜江府,不久又遭到攻擊。乾道五年(1169),請祠侍親,以顯謨閣直學士致仕。是年夏于蕪湖病死,葬于建康上元縣鐘山之清國寺。今墓存于南京江浦老山。著有《于湖居士文集》,40卷、《于湖詞》1卷傳世。《全宋詞》輯錄其223首詞。

張孝祥是南宋初期朝廷中有才華也有作為的高級官吏,也是一位胸有大志、志在中原的愛國者。在當時和戰兩派的激烈斗爭中,堅定地站在主戰派一邊,終生的愿望就是“開河洛之氛寖,蕩洙泗之膻腥”,恢復中原,以雪國恥。為此而多次受到主和派的排擠打擊。在十五年的從政生涯中,兩入中樞,六更州郡,旅進旅退,赍志以歿。才華沒有得到充分施展,志清中原的人生壯志也成泡影。這是張孝祥的人生悲劇,也是歷史的悲劇,時代的悲劇。

張孝祥南京江浦老山張孝祥墓

【簡析】

紹興二十八年(1158)任起居舍人兼權中書舍人,因主張抗戰不斷遭到主和派排擠打擊,在位不久便被殿中侍御史汪澈以“輕躁縱橫、挾數任術,年少氣銳”等欲加之罪罷免。紹興三十一年正月,擔任直秘閣淮南路轉運判官的父親張祁也被彈劾落職。發生在紹興三十一年冬的采石之戰時,他正在宣城(今安徽宣州市)伴父親閑居(韓酉山《張孝祥年譜》)也就是詞中所說的“風約楚云留”。宣城和馬鞍山同在沿江并相距不遠,所以采石戰勝,他應當是最先得到消息。他雖因堅持抗戰而落職閑居,仍不改初衷。對金兵南侵,他堅決主張抵抗。就在采石之戰的前五個月,他還致書新任淮南、江南、浙西制置使劉錡,要求在部隊中擔任一文職:“載筆后車,草布露(公告)以俟獻”(《致劉兩府書》,見韓酉山《張孝祥年譜》)。九月,高宗下《責己詔》,表示要堅決抗金,張孝祥以一介平民身份上《廟堂札子》,表示“詔書既下,雖窮山幽谷,婦人孺子,亦皆感泣”(《廟堂札子》)。認為這樣的詔書可以“慰率土之望,昭在天之靈,杜糾紛之源,一視聽之歸”,統一軍心民心抗擊金虜,表示堅決支持。就在采石之戰打響前,防守江淮地區的建康府都統制王權畏敵怯戰,率所部一萬八千人從廬州(今合肥市)往江邊敗退。張孝祥為宣州太守任信孺代筆,致書王權,批評王權有負中外之望。希望王權以國事為重,與李顯忠等團結抗金:“協義同力,首尾相應,盡去疑問,合為一家,然后可為”。并以布衣身份致書李顯忠,做出同樣建議。(《代任信孺與王太尉權》、《與李太尉顯忠》,見徐鵬《于湖居士文集》)。所以在這首著名的詞作中,他一方面為主戰派的這一勝利而歡呼,但又為自己不能參與其中,以逞平生之志感到遺憾、惆悵。詞中的“湖海平生豪氣,關塞如今風景,剪燭看吳鉤”,與同時期所作的《辛已冬聞德音》詩中“小儒不得參戎事,剩賦新詩續雅歌”,皆是表達了這種“不得參戎事”而又欲一試身手的復雜矛盾心情。詞人的另一首詞作《水調歌頭·凱歌上劉恭父》以及詩歌《辛巳冬聞德音》,也是謳歌這次勝利,亦表達類似的情感。謝堯仁在《張于湖先生集序》中,說張孝祥“雄略遠志,其欲掃開河洛之氛祲,蕩洙泗之膻腥者,未嘗一日而忘胸中”,上述詞作就是見證。

詞的上片是寫采石戰勝給自己的感受,側重于對現實場景的的描繪。此詞在選材上極富特色:寫采石戰勝和詠歌虞允文挽狂瀾于既倒的歷史功勛,并未去“旌蔽日兮敵若云,矢交墜兮士爭先”的戰斗場面,以及軍中主帥大纛旗下指揮若定的高大形象,而是極力鋪敘戰后山河的和平寧靜,以此來烘托采石之戰對保全南宋江山,保免受金兵鐵騎踐踏的巨大意義。開篇的“雪洗虜塵靜”不但夸敘了戰后山河的寧靜,也恰合隆冬季節的時令特征,甚至暗示了一雪靖康之恥。用得精當而妥帖。下面再用“何人為寫悲壯?吹角古城樓”對此戰后的寧靜進行進一步的渲染,號角中吹奏的未嘗不是勝利的凱歌。上闕結尾處再用溫嶠燃犀下照鬼物躲避,來暗示虞允文在此率軍擊退了金兵。至于“湖海平生豪氣,關塞如今風景,剪燭看吳鉤”與“風約楚云留”一樣,則是在采石戰事中楔進自己,在鋪敘中雜以抒情,表達自己既為這一勝利而歡呼雀躍,又為自己不能參與其中,以逞平生之志感到遺憾、惆悵。

下片更是集中抒發采石戰勝給自己的感受。表達方式也由歷史回憶取代現實場景,感情抒發取代鋪敘描景。詞中借古喻今,引用周瑜、謝玄、祖逖一系列江左英雄,戰勝南侵之敵或揮師北伐,來比附指揮采石之役獲勝的虞允文和戰后國事的大有可為。其中明顯可看出蘇詞對張孝祥的影響。張孝祥不論為人還是詞風,都深受東坡的影響。張孝祥對蘇軾“追慕之誠”。據說“每作為詩文,必問門人曰:‘比東坡何如?’(吳熊和《唐宋詞統論》)。這首詞亦是如此:詞中的“剪燭看吳鉤”,尤其是“憶當年,周與謝,富春秋”,“赤壁磯頭落照,淝水橋邊衰草,渺渺喚人愁”數句,就像蘇軾《念奴嬌·赤壁》中的“遙想公瑾當年”一樣,暗含處閑散置、時不我待的報國無門浩嘆,結句“我欲乘風去”即是從東坡同一詞牌“月夜懷子由”中的“我欲乘風歸去”化出。此間的忠憤勃郁之氣,亦如蘇軾筆下亂石崩云、驚濤裂岸的大江,激越而奔放。其中引用古人、化用前人成句,也是上承蘇軾,下開辛棄疾之先河。

但張孝祥畢竟是張孝祥。繆鉞在《靈溪詞說·論于湖詞》中評價張孝祥詞風時說:“清曠豪雄兩擅長,蘇辛之際作津梁”。在詞史上,張孝祥是蘇軾、辛棄疾之間的過渡人物。三人的詞作風格都是“豪放”,但由于時代和個人秉性的不同,蘇軾是豪壯中見“清雄曠達”;辛棄疾是豪壯中見“蒼涼悲壯”,而張孝祥則是介于兩人之間“清曠豪雄兩擅長”。既有蘇軾的清曠又有辛棄疾的悲壯。這首《水調歌頭》就明顯在豪壯之中帶有惆悵和遺憾。況且,張孝祥作此詞時不到三十歲,同“周與謝”一樣“富春秋”所以筆之所到,如“小喬初嫁”、“香囊未解”等句,自然地流出“剛健含婀娜”(蘇軾詩)、豪氣中有柔情的別樣風格。