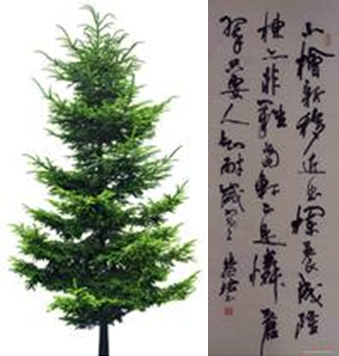

宋人絕句鑒賞之四

小檜 韓琦

小檜新移近曲欄,養(yǎng)成隆棟亦非難。

當(dāng)軒不是憐蒼翠,只要人知耐歲寒。

韓琦(1008-1075)字稚圭,相州安陽(今河南省安陽縣)人。仁宗時任陜西安撫使,和范仲淹共同防御西夏,曾使西夏聞其名而不敢犯。歷官同中書門下平章事、集賢殿大學(xué)士,執(zhí)政于仁宗、英宗、神宗三朝,累封魏國公,死后贈尚書令。

嚴格地說,韓琦是位政治家,余事作詩人,而且詩歌對于他來說,多是抒發(fā)理想懷抱的工具。但由于他懂得和遵守詩歌創(chuàng)作的規(guī)律,所以他的不少詩寫得格調(diào)樸實,含意深長。這首《小檜》就是如此。這是一首詠物詩。詠物詩是需要有所寄托的,否則即使?fàn)钚紊鷦樱霉P纖巧,也難免會失之膚淺。但詠物詩又不可脫離所詠之物,而是要在對物的不即不離之間,既寫出物的形,又抒發(fā)出恰當(dāng)?shù)母惺芎颓楦校@樣才能打動人心。從這點來看,這首詩是成功之作。

檜即檜柏,一種常綠喬木,木質(zhì)堅硬。起句是說:新移來的一株小檜,栽在庭院中曲曲折折的欄桿旁邊。此句從敘事開始,出語平實。但次句卻從敘述中突然跳開,由眼前的小檜,聯(lián)想到將來的大檜,再由將來頂天立地的大檜,想到由小檜到大檜的生長培育并由此而生發(fā)出培育的難易問題。詩人的想象由眼前到將來、由實到虛,思路雖遠,又緊緊聯(lián)系著眼前現(xiàn)實,而出語依舊直樸自然,好象信口吟哦,隨意寫來,足見詩人藝術(shù)地把握對象的功力。值得體味的是“養(yǎng)成隆棟亦非難”一句,不但表現(xiàn)了詩人培育棟梁之材的豐富經(jīng)驗,也表現(xiàn)了詩人的高遠見識和氣度。不是一個身居高位或胸有城府的人,是沒有這樣的口氣的,詩人自己的形象,也就在這不經(jīng)意中顯露出來了。還有一點也須注意:“移”和“養(yǎng)”都是他動詞,可見主語是人,于是這里就留下了一個疑問:既然人把小檜移來栽下,卻又不在于把它培養(yǎng)成隆棟之材,那末,移栽小檜的意義又是什么呢?按理,接下去就應(yīng)當(dāng)是公布答案了。

然而,“當(dāng)軒不是憐蒼翠”,詩人再設(shè)一種答案,又把它推翻,這就更加使人忍耐不住,等讀到“只要人知耐歲寒”,回過頭來再把全詩仔細玩味,就會恍然大悟,原來詩人采用了層層排它、最后于篇末點題之法。

如果說,小檜成長成隆棟之材只是形體上的自然高大,蒼翠之色只是它的外表的“光芒”,這些無非是可以直觀的外表形式而已。而一切事物(包括人)的價值,最要緊的卻恰恰不在這些而在于它們的“心相”、情操和氣質(zhì)的培養(yǎng),這才是最要緊也最難的。可惜的是一般情況下,人們往往只注意事物的外觀的高大耀眼,恰恰忽略了對心性的把握和培養(yǎng)。所以詩人連用兩個常人所知的答案一一“養(yǎng)成隆棟”和“冷蒼翠”,并立即加以否定,這就不單是藝術(shù)技巧上的善設(shè)懸念,更是思想意義上的步步深入。詩人不注重檜柏外觀上高大蒼翠可以給人帶來精神上的愉悅,而強調(diào)它的“耐歲寒”的心象可給人以啟迪,可見詩人的審美思想是非常深刻的.

當(dāng)然,歌頌蒼松翠柏的“耐歲寒”是我國古典詩歌中傳統(tǒng)的題材和主題。早在孔子,就有“歲寒然后知松柏之后凋也”的命題。建安詩人劉禎也說過“豈不罹霜雪,松柏有本性”(《贈從弟》)。但同一題材和主題,在不同的詩人那里,又會有廣和狹,深和淺的不同。如果我們大致地了解一下這首詩作的歷史背景,對于其主題的深度和廣度,就能更好地把握了。

在北宋政治家中,韓琦的遭際還是比較順當(dāng)?shù)摹Ko三朝,立二帝,出將入相,功在社稷。這種地位和經(jīng)歷,必然會養(yǎng)成他對于培養(yǎng)人材的思考和關(guān)注,自然也會形成其培養(yǎng)選拔人才的標準。實踐經(jīng)歷告訴他,一個人成為國家一時的棟梁之材并不難,難的是在關(guān)鍵時刻,經(jīng)受磨難時也照樣能鎮(zhèn)定自若,堅貞不屈。所以,一方面他“尤以獎拔人才為急,儻公論所與,雖意所不悅,亦收用之”(《宋史》卷三百一十二),另一方面,又非常重視對人品的考察,“選飭群司,皆使奉法循理。其所建請,第顧義所在,無適莫心”(同上)。

不過這樣理解還只是根據(jù)詩人一生主要經(jīng)歷和思想的推測,而具體到這首詩的寫作,也許別有原因,也未可知。據(jù)宋史記載,熙寧元年(工068)七月,韓琦罷相“徙判大名府”(大名府在北宋慶歷初年曾建號“北京”),于是便有一般“新進”趁機“凌侮之”(《宋詩紀事》卷十一),這就不能不使這一代賢相氣忿感慨兼系。因為他的一生有兩件大事值得驕傲:一是制西夏,一是安社稷。且平時又清廉勤勉,現(xiàn)在只因為和王安石政見不合,一時遭貶,就立即受到凌侮,這怎能不使他有萬般感慨!但他自信清白正直,有臨難不懼的氣量,對這種世態(tài)炎涼也就處之泰然。《迂叟詩話》載有他此時寫的兩句詩:“風(fēng)定曉枝蝴蝶鬧,雨勻春圃桔槔閑。”表達的也正是這種心情。由此觀之,詩人對小檜的贊賞,也是自許自況自勵,于質(zhì)樸平易中,把詠物和詠人自然地結(jié)合了起來。

宋人的詠物詩大多都是寄托明顯的,并且多以議論,明喻懷抱,因而思想的直露,確是這類詩的一個缺點。但這首詩不但邏輯嚴密,情感的跳躍又大,領(lǐng)著讀者步步向思想深處開掘,盡管也以議論入詩,讀來卻興味盎然。