歷代著名家教選介(十四):孔臧、馬援、諸葛亮《誡子書》

誡甥書

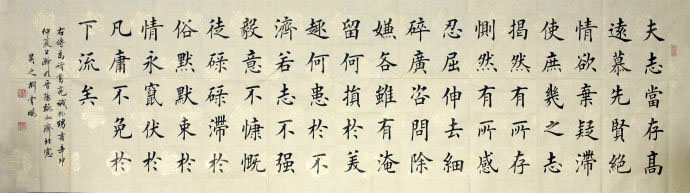

夫志當存高遠(1),慕先賢,絕情欲,棄疑滯(2),使庶幾之志,揭然有所存(3),惻然有所感(4);忍屈伸,去細碎,廣咨問,除嫌吝(5),雖有淹留,何損于美趣,何患于不濟(6)。若志不強毅,意不慷慨,徒碌碌滯于俗(7),默默束于情(8),永竄伏于平庸(9),不免于下流矣(10)。(《太平御覽》卷四百五十九)

【注釋】

(1)夫志當存高遠:胸中的志向應該高尚遠大。夫:表示議論的發語詞。

(2)慕先賢,絕情欲,棄疑滯:應當仰慕前代的圣賢,斷絕私心欲念,拋棄一切阻礙前進的因素。疑滯:疑慮和停滯不前。

(3)使庶幾之志,揭然有所存:使自己立下的志向能夠明確地樹立起來。庶幾:語氣詞,表示希望或推測。揭然:明顯地。

(4)惻然有所感:在自己內心深深引起震撼。惻然:誠懇的樣子。

(5)忍屈伸,去細碎,廣咨問,除嫌吝:經受住榮辱的考驗,處變不驚。不去掛念瑣屑小事,廣泛地向人們學習請教,摒棄狹隘、慳吝的惡習。屈伸:能屈能伸,處變不驚。“屈”代表被貶低受辱,“伸”代表尊榮、得意。

(6)雖有淹留,何損于美趣,何患于不濟:雖然沒有能夠升遷,他對自己美好的情趣有何損害,又何愁自己理想不能實現?淹留:停滯不前。

(7)若志不強毅,意不慷慨,徒碌碌滯于俗:一個人如果不能意志堅定,意氣昂揚,那就會沉溺于世俗之中,碌碌無為。

(8)默默束于情:無聲無息地受世情的束縛。

(9)永竄伏于平庸:永遠只能在平庸之中躲來躲去。竄:本義指老鼠在地上亂跑,想找洞穴躲藏起來。

(10)不免于下流矣:終究不免于卑下的地位。

【翻譯】

胸中的志向應該高尚遠大,應當仰慕前代的圣賢,斷絕私心欲念,拋棄一切阻礙前進的因素。使自己立下的志向能夠明確地樹立起來,在自己內心深深引起震撼。經受住榮辱的考驗,處變不驚。不去掛念瑣屑小事,廣泛地向人們學習請教,摒棄狹隘、慳吝的惡習。如果果能如此,雖然沒有能夠升遷,他對自己美好的情趣有何損害,又何愁自己理想不能實現?假若不能意志堅定,意氣昂揚,那就會沉溺于世俗之中,無聲無息地受世情的束縛,碌碌無為,終究不免于卑下的地位。

【簡評】

諸葛亮有兩個姐姐、一兄一弟。長兄諸葛瑾,弟諸葛均。漢獻帝興平元年(194),長兄諸葛瑾帶繼母渡江,落戶曲阿。經魯肅推薦,為東吳效力。初為長史,后遷中司馬。建安二十四年(219年)討關羽,收復荊州,立有戰功,遷綏南將軍,封爵宣城侯。領南郡太守。黃龍元年(229年),孫權稱帝。諸葛瑾拜大將軍、左都護,領豫州牧。赤烏四年(241年)六月病卒,享年68歲。13歲的諸葛亮則隨姐弟跟隨叔父諸葛玄離開山東老家趕赴豫章(今江西南昌)太守任所。不久,漢朝廷又派朱皓到任,失掉官職的諸葛玄只好帶著諸葛亮姐弟四人前往荊州投靠舊友荊州牧(治所襄陽)劉表。到襄陽后,諸葛亮因年紀幼小,就到劉表辦的“學業堂”里讀書。嗣后則于弟弟“躬耕于南陽”。兩個姐姐則先后出嫁,大姐嫁給中廬縣(今湖北南漳縣)蒯家大族房陵太守蒯祺,二姐嫁給襄陽大名士龐德公的兒子龐山民,生子龐渙。龐山民戰期間被蜀將孟達的部隊所殺。所以諸葛亮特別疼愛這個外甥。大概此時龐渙仕途蹭蹬,感到前途茫茫,諸葛亮寫此信開導他,鼓勵他。

信的主要內容是談立志和如何實現自己的志向。作者開宗明義,首先點出“夫志當存高遠”。確立人生目標,這一點最為重要、幾乎所有名人的家信都強調這一點:前面曾提過的曾國藩家信中也教育兒子:“蓋士人讀書,第一要有志”;左宗棠在給兒子的信中也是強調立志:“讀書做人,先要立志”,“務期與古時圣賢豪杰少小時志氣一般,方可慰父母之心”。這也與諸葛亮在《誡子書》中所強調的“非志無以成學”。接下來主要論述如何才能實現自己的志向。這是文章的主體部分。作者從正反兩個方面進行:

首先是正面論述:只有“慕先賢”、“絕情欲”、“棄凝滯”,使自己的志向能夠明確地樹立起來,并在自己內心深深引起震撼。這也就是作者在《誡子書》中強調的“非澹泊無以明志,非寧靜無以致遠”;“淫慢則不能勵精,險躁則不能冶性”。在此基礎上還要能夠正確對待榮辱:“忍屈伸”、“去細碎”、“廣咨問”、“除嫌吝”就能實現自己的平生之志。諸葛亮安慰自己的外甥說:一旦實現了自己的平生之志,目前,能做到這樣,雖然目前沒有能夠升遷,但對自己美好的情趣有何損害?又“何患于不濟”?

接著再從再從反面點撥:“若志不強毅,意不慷慨”,“徒碌碌滯于俗,默默束于情”,那么就一定會沉溺于世俗之中,無聲無息地受世情的束縛,碌碌無為,終究不免于卑下的地位。這也與《誡子書》中指出的結局:“遂成枯落,多不接世,悲守窮廬,將復何及”完全一致。這樣一正一反,將立志的好處和不立志的后果清楚明白揭示出來。這也說明諸葛亮在子女教育上是觀點明確且始終如一的。