歷代著名家教選介(十四):孔臧、馬援、諸葛亮《誡子書》

誡子、甥書 諸葛亮

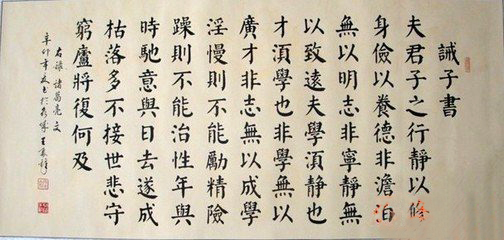

誡子書

夫君子之行(1),靜以修身,儉以養(yǎng)德(2)。非澹泊無以明志(3),非寧靜無以致遠(4)。夫學須靜也,才須學也。非學無以廣才,非志無以成學(5)。淫慢則不能勵精(6),險躁則不能冶性(7)。年與時馳,意與日去(8),遂成枯落,多不接世(9),悲守窮廬,將復何及!(10)

(《諸葛亮集》)

【作者介紹】

諸葛亮(181年-234年),字孔明,三國時期蜀漢丞相,中國歷史上著名政治家、軍事家、發(fā)明家。東漢末期徐州瑯琊陽都(今山東省沂南縣)人。青年時耕讀于南陽郡,地方上稱其臥龍、伏龍。后受劉備三顧茅廬邀請出仕,促成孫劉聯盟和建立蜀漢政權起到了決定性的作用。劉備死后,諸葛亮受封爵位武鄉(xiāng)侯,任蜀國丞相,輔佐劉禪,成為蜀漢政治、軍事上的實際領導者。先后五次率軍北伐曹魏,在第五次北伐時病逝于五丈原,追謚為忠武侯。后世常尊稱諸葛亮為武侯、諸葛武侯。諸葛亮一生“鞠躬盡瘁、死而后已”,是中國傳統文化里忠臣與智者之代表。

諸葛亮還精通音樂繪畫,只不過為他的忠貞和智慧所掩蓋。他精通音律,喜歡操琴吟唱,有很高的音樂修養(yǎng)。他既長于聲樂——會吟唱;又長于器樂——善操琴;同時他還進行樂曲和歌詞的創(chuàng)作,而且還會制作樂器——制七弦琴和石琴。不僅如此,他還寫有一部音樂理論專著——《琴經》。這在古籍中多有記述:習鑿齒《襄陽耆舊記》:襄陽的孔明故宅“宅西面山臨水,孔明常登之,鼓瑟為《梁父吟》,因名此山為樂山。”謝希夷《琴論》也記有:“諸葛亮作《梁父吟》。”《中興書目》記載:“《琴經》一卷,諸葛亮撰。述制琴之始及七弦之音,十三徽取象之意。”《輿地志》記載:“定軍山武侯廟內有石琴一,拂之,聲甚清越,相傳武侯所遺。”宋徽宗的《宣和書譜》卷13記載:諸葛亮“善畫,亦喜作草字,雖不以書稱,世得其遺跡,必珍玩之”,“今御府所藏草書一:《遠涉帖》”。唐朝張彥遠在《歷代名畫記》中寫道:“諸葛武侯父子皆長于畫。”還在《論畫》中將諸葛亮列為“上古”代表畫家之一,甚至與以“曹衣帶水”著稱的著名畫家曹不興并列:“與今分為三古以定貴賤,以漢、魏三國為上古,則趙岐、劉褻、蔡邕、張衡、曹髦、楊修、桓范、徐邈、曹不興、諸葛亮之流是也”。他還是個發(fā)明家,陳壽的《三國志》中就記載他發(fā)明有運輸工具“木牛流馬”。

陜西寶雞市岐山縣五丈原諸葛亮廟

【注釋】

(1)夫君子之行:品德高尚的人的操守、品德夫:句首發(fā)語詞,無實在的意義。君子:品德高尚的人;行:指操守、品德。

(2)靜以修身,儉以養(yǎng)德:以靜心反思來修持自身,以儉樸節(jié)約來培養(yǎng)自己的美德。

(3)非澹泊無以明志:除了清心寡欲、淡泊名利,沒有其他辦法能夠使自己的志向明確清晰、堅定不移。澹(dàn)泊:安靜而不貪圖功名利祿,甘于寂靜無為的生活環(huán)境;明志:表明自己崇高的志向。

(4)非寧靜無以致遠:除了平和清靜,安定安寧,沒有其他辦法能夠使自己為實現遠大理想而長期刻苦學習。寧靜:這里指安靜,集中精神,不分散精力;致遠:實現遠大目標。

(5)非學無以廣才,非志無以成學:除了下苦功學習,沒有其它辦法能夠使自己的才干得到增長、廣博與發(fā)揚;除了意志堅定不移,沒有其它辦法能夠使自己的學業(yè)有所進、有所成。廣才:增長才干。

(6)淫慢則不能勵精:貪圖享樂、怠惰散慢就不能夠勉勵心志使精神振作發(fā)奮向上。淫(yín)慢:過度的享樂;慢:怠惰;勵精:振奮精神。勵:奮勉,振奮。

(7)險躁則不能冶性:輕險冒進、妄為急躁就不能夠陶冶生性使品德節(jié)操高尚。險躁:暴躁。治性:治通冶,陶冶性情。

(8)年與時馳,意與日去:如果年華虛度,任隨歲月而流逝,意志一天天任隨時間而消磨。馳:消失、逝去;日:時間。

(9)遂成枯落,多不接世:就會像衰老的樹葉般一片片凋落成灰,變成無用之人。這樣的人對社會沒有一點用處,大多不能夠融入于社會。遂:于是,就;枯落:枯葉一樣飄零,形容人韶華逝去;多不接世:意思是對社會沒有任何貢獻。接世,接觸社會,有“用世”的意思。

(10)悲守窮廬,將復何及:只能夠悲傷地困守在自己窮家破舍之中,空虛嘆息。等到那時才知道悔過、改過,卻怎么也來不及了。窮廬:破房子;將復何及:又怎么來得及。

【翻譯】

有道德修養(yǎng)的人,他們是這樣進行修煉的:他們以靜心反思警醒來使自己盡善盡美;以儉樸節(jié)約來培養(yǎng)自己的高尚品德。 除了清心寡欲、淡泊名利,沒有其他辦法能夠使自己的志向明確清晰、堅定不移;除了平和清靜,安定安寧,沒有其他辦法能夠使自己為實現遠大理想而長期刻苦學習。要想學得真知,必須生活安定,使身心在寧靜中專心研究探討。人們的才能必須從不斷的學習之中積累。除了下苦功學習,沒有其它辦法能夠使自己的才干得到增長、廣博與發(fā)揚;除了意志堅定不移,沒有其它辦法能夠使自己的學業(yè)有所進、有所成。貪圖享樂、怠惰散慢就不能夠勉勵心志使精神振作發(fā)奮向上;輕險冒進、妄為急躁就不能夠陶冶生性使品德節(jié)操高尚。如果年華虛度,任隨歲月而流逝,意志一天天任隨時間而消磨,就會像衰老的樹葉般一片片凋落成灰,變成無用之人。這樣的人對社會沒有一點用處,大多不能夠融入于社會,只能夠悲傷地困守在自己窮家破舍之中,空虛嘆息。等到那時才知道要悔過、改過,卻怎么也來不及了。

【簡評】

這是諸葛亮給兒子諸葛瞻寫的一封書信。諸葛亮有子女三人。長子諸葛瞻(長子),幼子諸葛懷、長女諸葛果。另有養(yǎng)子諸葛喬。為諸葛亮長兄諸葛瑾之子,諸葛瑾在東吳病死后,諸葛亮將其子諸葛喬收養(yǎng)在身邊。其長子諸葛瞻(227—263),字思遠。從小聰明穎慧,諸葛亮非常喜愛,并寄予很大的希望。建興十二年(234),諸葛亮在軍旅中寫信給他的哥哥諸葛瑾的信中說:“瞻今已8歲,聰慧可愛,嫌其早成,恐不為重器耳。”表現出對其子成長的期望和擔心(《三國志·蜀書·諸葛亮傳》)諸葛瞻17歲時便娶了蜀漢的公主為妻擔任騎都尉。第二年升為羽林中郎將,負責護衛(wèi)皇宮。以后,他又升遷為射聲校尉、侍中、尚書仆射加軍師將軍等職。這種快速的升遷和父親在蜀的大權執(zhí)掌,很容易造成驕奢和躁動任性,正是在這個背景下,諸葛亮寫下這封訓誡。主旨是勸勉兒子勤學立志,修身養(yǎng)性要從淡泊寧靜中下功夫,最忌怠惰險躁。文章概括了做人治學的經驗:要經常性的靜思反省;要儉樸節(jié)約;要清心寡欲,志向堅定。全文著重圍繞一個“靜”字加以論述,同時把失敗歸結為一個“躁”字,對比鮮明。諸葛亮這封信里將道家的清心寡欲,淡泊寧靜和接世濟國相結合,其實體現了他的適度原則。也就是,不可淫慢,不可急躁,低調做人,高調做事。個人力量不可貿然與團體抗衡,而是應該適度行動。這也就是諸葛亮多年身居高位對己的警戒和約束。

此信文短意長,言簡意賅,是修身立志的名篇。諸葛瞻自幼受到家教的陶冶,不僅使他品學兼優(yōu),同乃父一樣“工書畫”,而且同乃父一樣,忠貞為國,死而后已。后主景耀六年(263)冬,魏將鄧艾偷渡陰平,由景谷道(今甘肅文縣南)小路入川。諸葛瞻率領長子諸葛尚以及蜀將張遵、李球、黃崇等人死守綿竹,此時,鄧艾又遣使送信給他勸降,說:“若降者必表為瑯邪王”。諸葛瞻看了來信后大怒,斬了鄧艾派去的使者,率兵迎戰(zhàn)魏軍,結果戰(zhàn)敗死于沙場,終年37歲后。其長子諸葛尚也一同戰(zhàn)死于沙場。可見諸葛亮對他的早年教育,如《誡子書》,對他的思想和品德的形成,起到了特別重要的作用。諸葛亮的次子諸葛京,于魏元帝咸熙元年(264)遷居河東(今山西夏縣西北),后任郿縣令、江州刺史等職。

這封家信對后人的影響也極其深遠。自唐宋元明清直至今日,無數的家長和學校都把它作為教子或指導學生的好教材。尤其是其中的“非澹泊無以明志,非寧靜無以致遠”;“非學無以廣才,非志無以成學”等句,更成為校訓或人們的座右銘。北洋水師中航速最快的一艘戰(zhàn)艦就被命名為“致遠”號,在鄧世昌的指揮下在黃海大東溝一戰(zhàn)名垂青史,這是人所共知的。