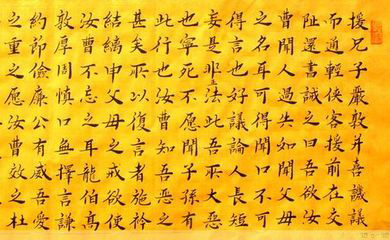

歷代著名家教選介(十四):孔臧、馬援、諸葛亮《誡子書》

戒兄子嚴(yán)、敦書 馬援

吾欲汝曹聞人過失,如聞父母之名,耳可得聞,口不可得言也(1)。好議論人長(zhǎng)短,妄是非正法,此吾所大惡也(2),寧死不愿聞子孫有此行也。汝曹知吾惡之甚矣,所以復(fù)言者,施衿結(jié)縭,申父母之戒(3),欲使汝曹不忘之耳。

龍伯高敦厚周慎(4),口無擇言(5),謙約節(jié)儉,廉公有威(6)。吾愛之重之,愿汝曹效之(7)。杜季良豪俠好義(8),憂人之憂,樂人之樂,清濁無所失(9),父喪致客,數(shù)郡畢至(10)。吾愛之重之,不愿如曹效也(11)。效伯高不得,猶為謹(jǐn)赦之士(12),所謂“刻鵠不成尚類鶩”者也(13)。效季良不得,陷為天下輕薄子(14),所謂“畫虎不成反類狗”者也。迄今季良尚未可知(15),郡將下車輒切齒(16),州郡以為言(17),吾常為寒心,是以不愿子孫效也。

【作者介紹】

馬援(前14—49),字文淵,扶風(fēng)茂陵(今陜西興平東北)人,東漢著名的軍事家。漢光武帝時(shí),拜為伏波將軍,封新息侯,故世稱“馬伏波”。馬援的祖先是戰(zhàn)國時(shí)趙國名將趙奢。趙奢曾在閼與之戰(zhàn)中大敗秦軍,功勛卓著,被趙惠文王賜號(hào)為“馬服君”,自此,趙奢的后人便以馬為姓。漢武帝時(shí),馬家從邯鄲移居長(zhǎng)安茂陵。馬援的曾祖父馬通,漢武帝時(shí),因功被封為重合侯,但因?yàn)樗男珠L(zhǎng)馬何謀反,馬通受到牽累,被殺。所以馬援的祖父、父親這兩代家境式微,地位不顯。馬援有三個(gè)哥哥馬況、馬余、馬員。都很有才能。王莽時(shí),都做到了二千石的高官。三國時(shí)蜀國五虎大將之一的馬超據(jù)說也是其后人。

馬援為人輕財(cái)貨,有大志。他常對(duì)賓客說:“丈夫?yàn)橹尽⒏F當(dāng)益堅(jiān),老當(dāng)益壯。”他在西北搞田牧?xí)r,曾有牲畜數(shù)千頭,谷數(shù)萬斛。但他卻不當(dāng)守財(cái)奴:“凡殖貨則產(chǎn),貴其能施賑也,否則守錢虜耳”

馬援一生東征西討,為東漢王朝的建立和鞏固立下了赫赫戰(zhàn)功。東漢光武帝建武十七年,交趾(今越南北部及我國廣西南部的一部分地區(qū))太守蘇定依法處決了詩索。詩索之妻徵側(cè)及妹徵貳起兵反抗,攻占郡城。九真、日南、合浦,等地,“蠻夷”起而響應(yīng),攻掠嶺外六十余城,徵側(cè)自立為王。光武帝拜馬援為伏波將軍,討伐徵側(cè)。馬援緣海而進(jìn),隨山開道千余里。建武十八年(公元43年)春,大軍到了浪泊,大破徵側(cè)、徵貳,斬首數(shù)千級(jí),降者萬余人。次年正月,斬殺徵側(cè)、徵貳,傳首洛陽。馬援返京,大受獎(jiǎng)賞。封為新息侯,食邑三千戶。友人孟冀相賀。馬援說:“功薄賞厚,何能長(zhǎng)久乎?”因此再次要求為國建功立業(yè)。此時(shí)匈奴、烏桓進(jìn)犯北邊,馬援請(qǐng)擊之,說:“男兒要當(dāng)死于邊野,以馬革裹尸還葬耳,何能臥床上在兒女子手中邪?”孟冀稱許其為“烈士”之志。于是還京僅三個(gè)月,就率三千騎出高柳,巡行雁門、代郡、上谷障塞。他的一些豪言壯語,如馬革裹尸、不死床簀,窮且益堅(jiān),老當(dāng)益壯等也都成為后世的成語。

馬援墓在今陜西省扶風(fēng)縣城西3.5公里的伏波村,另有伏波祠,在西安楊陵區(qū)五泉鎮(zhèn)畢公村。廣西桂林則有伏波山,為著名景點(diǎn)。

【注釋】

(1)吾欲汝曹聞人過失,如聞父母之名,耳可得聞,口不可得言也:我希望你們聽說了別人的過失,像聽見自己父母的名字:耳朵可以聽見,但嘴中不可以說出。古代子女是不能直接說出父母名字,以示尊重。汝曹:你們。一般用于上對(duì)下、尊對(duì)卑的稱呼。

(2)妄是非正法,此吾所大惡也:胡亂評(píng)論朝廷的法度,我對(duì)此特別厭惡。

(3)施衿結(jié)縭,申父母之戒:就像女兒出嫁前,父母一再告誡一樣。施衿(jīn)結(jié)縭(lí):古制,女子出嫁,母親為之整襟系佩。衿,衣襟。縭,古代女子系在身前的佩巾。

(4)龍伯高敦厚周慎:龍伯高這個(gè)人老實(shí)忠厚、處事周到謹(jǐn)慎。龍伯高(前1年—88年)名述,字伯高,京兆(今西安市)人。漢光武帝時(shí)為山都長(zhǎng),后為零陵太守。漢光武帝25年敕封為零陵太守,史志上稱他“在郡四年,甚有治效”,“孝悌于家,忠貞于國,公明蒞臨,威廉赫赫”。

(5)口無擇言:說出的話周到穩(wěn)妥,沒有什么好挑剔的。擇:選擇,這里指挑剔。

(6)謙約節(jié)儉,廉公有威:為人謙和簡(jiǎn)約,又很節(jié)儉,清廉公正。

(7)愿汝曹效之:希望你們效法他。

(8)杜季良豪俠好義:杜季良這個(gè)人豪俠仗義。杜季良:杜保,字季良,京兆人,光武帝時(shí)任越騎校尉,為人豪爽,行俠仗義,廣結(jié)廣交,好打不平,后被仇人上書攻擊而免官。

(9)憂人之憂,樂人之樂,清濁無所失:把別人的憂愁作為自己的憂愁,把別人的快樂作為自己的快樂。廣結(jié)廣交。清濁:這里分別指行為高尚者和低賤者各色人等。無所失,都去結(jié)交為朋友。。

(10)父喪致客,數(shù)郡畢至:他的父親去世時(shí),周圍數(shù)郡都有朋友前來吊唁。

(11)吾愛之重之,不愿如曹效也:我喜愛他,尊重他,但卻不愿你們?nèi)バХㄋ?/p>

(12)效伯高不得,猶為謹(jǐn)赦之士:效法龍伯高如果不成功,還可以成為謹(jǐn)慎謙虛的人。謹(jǐn)赦:謹(jǐn)慎穩(wěn)重。

(13)所謂“刻鵠不成尚類鶩”:雕刻天鵝雖然得不像,卻還像個(gè)與天鵝接近的野鴨。比喻雖然仿效不十分逼真,但還有些近似。后來這句演化為成語“刻鵠類鶩”。鵠(hú):又叫天鵝。它比雁大,羽毛白有光澤,也有黃鵠、丹鵠。鶩(wù):野鴨。

(14)效季良不得,陷為天下輕薄子:如果效法龍伯高不成功,那就會(huì)淪為浮浪子弟。陷:淪為。輕薄:輕佻浮薄。

(14)所謂“畫虎不成反類狗”:沒有畫虎的本領(lǐng),卻要畫虎,結(jié)果把虎畫得像狗一樣。比喻好高騖遠(yuǎn),達(dá)不到目的,被人作為笑柄。后來這句演化為成語“畫虎類狗”。

(15)迄今季良尚未可知:至今季良的結(jié)局不知會(huì)怎么樣。季良因?yàn)楹么虿黄剑Y(jié)怨仇家,后被仇人上書攻擊而免官。

(16)郡將下車輒切齒:官員初到任就對(duì)他恨得咬牙切齒。郡將:這州郡太守一類官員。

(17)州郡以為言:郡中的輿論對(duì)他也議論紛紛。

【翻譯】

我寫信告誡你倆:我希望你們聽到別人的過失,像聽見自己父母的名字:耳朵可以聽見,但嘴中不可以說出。喜歡議論別人的長(zhǎng)處和短處,胡亂評(píng)論朝廷的法度,這些都是我最深惡痛絕的。我寧可死,也不希望自己的子孫有這種行為。你們知道我非常厭惡這種行徑,但是我還是要再三強(qiáng)調(diào),就象女兒在出嫁前,父母一再告誡的一樣,我希望你們牢牢記住。

龍伯高這個(gè)人老實(shí)忠厚、處事周到謹(jǐn)慎,說出的話沒有什么可以指責(zé)的。為人謙和簡(jiǎn)約,又很節(jié)儉,清廉公正。我和他友愛,也敬重他,希望你們向他學(xué)習(xí)。杜季良這個(gè)人豪俠仗義,把別人的憂愁作為自己的憂愁,把別人的快樂作為自己的快樂。無論行為高尚者和低賤者各色人等,都去結(jié)交為朋友。他的父親去世時(shí),周圍數(shù)郡都有朋友前來吊唁。我也喜愛他,尊重他,但卻不愿你們?nèi)バХㄋR驗(yàn)樾Х埐呷绻怀晒Γ€可以成為謹(jǐn)慎謙虛的人。就如刻個(gè)天鵝雖然刻得不像,卻還像個(gè)與天鵝接近的野鴨。如果效法龍伯高不成功,那就會(huì)淪為浮浪子弟。就如沒有畫虎的本領(lǐng),卻要畫虎,結(jié)果把虎畫得像狗一樣。至今季良的結(jié)局不知會(huì)怎么樣。但官員初到任就對(duì)他恨得咬牙切齒,郡中的輿論也對(duì)他也議論紛紛。我常常為他擔(dān)心,所以不愿你們?nèi)バХㄋ?br />

【簡(jiǎn)評(píng)】

馬嚴(yán)和馬敦是馬援的哥哥馬余的兩個(gè)兒子。據(jù)《后漢書:馬援傳》,馬援寫這封信的背景是:“建武初,兄子嚴(yán)、敦并喜譏議,而通輕俠客,援前在交趾,還書”。東漢劉秀建武(25—55)初年,馬援的侄兒馬嚴(yán)和馬敦喜歡議論人,又與游俠交往,“以武犯禁”。馬援征交趾,平定徵側(cè)、徵貳亂后回來后,給兩個(gè)侄兒寫了這封信。馬援是在建武十九年(44)春斬殺徵側(cè)、徵貳,傳首洛陽的。因此此信應(yīng)在建武十九年之后。此時(shí)馬援已經(jīng)58歲,五年后即去世,可以說是飽經(jīng)滄桑,也是他人生經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。

這封家信的感人之處并不在于信中所說的道理,主要是為我們提供了教育子女的方法:他用自己的生活經(jīng)驗(yàn)和晚輩溝通,態(tài)度明確但又表達(dá)委婉,如首段說“好議論人長(zhǎng)短,妄是非正法,此吾所大惡也,寧死不愿聞子孫有此行也。”明確表達(dá)“喜譏議,而通輕俠客”兩事的看法,但又跟上一句“汝曹知吾惡之甚矣”,——你們知道我非常厭惡這種行徑。以這種讓步句式使對(duì)方更容易接受。那么,既然對(duì)方已經(jīng)知道為什么還要再次強(qiáng)調(diào)呢。作者又打了個(gè)比方:就象女兒在出嫁前,父母一再告誡的一樣,我希望你們牢牢記住:“所以復(fù)言者,施衿結(jié)縭,申父母之戒,欲使汝曹不忘之耳”,用家庭親情作喻,自然更容易感染晚輩。這比前面選編的左宗棠家信中一位訓(xùn)斥二子,可能效果要好得多。

這封信另一個(gè)特長(zhǎng)是善于運(yùn)用一些通俗切近作比喻,更容易說服對(duì)方。前一段中“施衿結(jié)縭,申父母之戒”是一例,后一段中的“刻鵠不成尚類鶩”和“畫虎不成反類狗”亦是一例;選擇龍伯高、杜季良兩位身邊人物的不同行為方式和產(chǎn)生的不同后果更是一例。可以說,通篇都在比喻中進(jìn)行,用類比說理。作者運(yùn)用的這些比喻通俗淺切近,就是發(fā)生在身邊的事物,可見可聞,自然容易說服人。這些比喻后來皆成為成語,說明也得到社會(huì)的普遍認(rèn)可。

問題是:據(jù)信中所言:龍伯高、杜季良都是作者的好友,作者對(duì)他倆皆“愛之重之”,但作者卻要侄兒學(xué)習(xí)其中一位,而不能學(xué)習(xí)另一位,并指出兩種學(xué)習(xí)將產(chǎn)生的兩種截然不同后果。這是為什么呢?回答只能是這是由作者寫此信的目的所決定的,這兩個(gè)人物是作者可以選擇的。杜季良為人豪爽,行俠仗義,廣結(jié)廣交,好打不平,這與兩個(gè)侄子的“喜譏議,而通輕俠客”思想行為頗為相近。作者強(qiáng)調(diào)剛上任的州郡官員就對(duì)他“切齒”,州郡輿論也對(duì)他議論紛紛。他的結(jié)局“尚未可知”,作為朋友,我很為他“寒心”。說的是杜季良,指的則是兩個(gè)侄兒,所謂言在此而意在彼。是要兩個(gè)侄兒引以為戒,信中強(qiáng)調(diào)自己對(duì)他“愛之重之”,也是意在表明并非兩人交惡在誹謗他,“迄今季良尚未可知”,完全是出于對(duì)朋友的關(guān)心,自然也更容易引起兩位侄兒的警惕。至于龍伯高,則是樹立一個(gè)學(xué)習(xí)的榜樣。其人“敦厚周慎,口無擇言”正是兩位侄兒所缺乏的。其實(shí),據(jù)當(dāng)?shù)胤街竞凸馕涞廴蚊埵霾吡懔晏氐脑t書,龍伯高的主要功績(jī)和為人品格倒不是馬援信中所說的“敦厚周慎,口無擇言”,而是作為一位州郡長(zhǎng)官治郡有方,能在戰(zhàn)亂中安撫人心,發(fā)展生產(chǎn),增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì),支援征討。據(jù)《永州府志·循史篇》載:伯高公“在郡4年,甚有治效”。光武武陵一帶的少數(shù)民族“五溪蠻叛亂,劉秀率領(lǐng)馬援等親征。戰(zhàn)斗就在零陵郡附近發(fā)生,戰(zhàn)火使郡內(nèi)人心浮動(dòng),民心惶恐,生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響,龍述盡力安撫人心,發(fā)展生產(chǎn),增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì),支援征討。據(jù)說,在戰(zhàn)事緊張、馬援受挫、供給困難、軍餉難以為繼的緊急情況下,龍述將夫人頭上的金簪取下,變賣充作軍餉,支援戰(zhàn)爭(zhēng),使馬援和士兵都感激不已。漢光武帝在擢升龍伯高為零陵太守的詔書中也稱贊龍?jiān)趹?zhàn)亂中能保全大郡,發(fā)展生產(chǎn),男耕女織,對(duì)此很滿意:“惟爾廉威,自此剛勁于堯封,于戲!保厘大邦,封疆攸寄,香凝寢戟,閭井務(wù)載其清寧,春落鋤犁,兆庶欲安于耕鑿,則女紅不害,尚勤爾職,以稱朕意”。所以馬援在家信中強(qiáng)調(diào)龍伯高“敦厚周慎,口無擇言”,是經(jīng)過有意篩選的,意在讓兩個(gè)侄兒樹立一個(gè)改正自己缺點(diǎn)的榜樣。

另外,作者對(duì)這兩個(gè)典型的選擇,也有自己的人生教訓(xùn)。其實(shí),馬援也像他的朋友杜季良一樣為人豪爽,行俠仗義,遭遇也相似,被人攻擊陷害,甚至含冤死去后還被奪去封號(hào),不得安葬:建武二十三年(47),武陵“五溪蠻”叛亂。光武帝遣武威將軍劉尚征討,結(jié)果全軍覆沒。第二年遣謁者李嵩、中山太守馬成征討,又不見成效。此時(shí),已六十二歲的馬援請(qǐng)求將兵征討。在進(jìn)軍壺頭山時(shí)適值暑熱,士卒多疫死,馬援也患病。由隨從馬援出征的中郎將耿舒代替馬援監(jiān)軍。為了推卸責(zé)任,耿舒給其兄建威大將軍畤侯耿弇的信中,說馬援進(jìn)軍遲緩,坐失良機(jī),先攻壺頭山乃失策。耿弇將此信呈給皇帝。光武帝乃遣虎賁中郎將梁松前往責(zé)問馬援并任監(jiān)軍。梁松是皇帝之婿,頗為驕貴。有次他去問候生病的馬援,拜于床下,馬援卻“不答”。馬援因是梁松父親的朋友,身為長(zhǎng)輩而不以答禮小輩。梁松則恃皇親而記恨在心。梁松到達(dá)零陵時(shí)馬援已經(jīng)病死,梁松仍然懷恨借故陷害。馬援在交趾常吃薏苡仁(俗名薏米),用以“輕身省欲,以勝瘴氣”。回京時(shí),以車載薏苡種子。時(shí)人以為他帶回來珍寶,權(quán)貴們都怨望忌妒,只是沒有及時(shí)發(fā)作。梁松借此機(jī)會(huì)說馬援帶回的是一車珍寶。光武帝因而大怒,將原先賜給馬援的新息侯印綬收回。馬援的家屬非常恐懼,甚至不敢將馬援遺體葬于舊墳地,只在城西買了幾畝地掩埋了事。賓客故人也不敢來吊唁。后來馬援家屬多次申訴,說明真相。同鄉(xiāng)故人朱勃上書,說馬援“以死王事”,應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦降拇觥!霸~語懇切,情義可嘉”,才得到漢光武的諒解,以喪歸葬。漢明帝時(shí),將東漢初年協(xié)助劉秀統(tǒng)一天下的功勞最大,能力最強(qiáng)的二十八位功臣圖畫于云臺(tái),稱為“云臺(tái)二十八將”。功勛卓著的馬援卻沒有列上。直到建初三年(78),漢章帝才追策,謚馬援為忠成侯。

西安楊陵區(qū)五泉鎮(zhèn)畢公村馬援祠

陜西省扶風(fēng)縣伏波村馬援墓