宋詞故事:朱熹負氣審嚴蕊

后人評論這個嚴蕊,乃是真正講得道學的。有七言古風一篇,單說他的好處:天臺有女真奇絕,揮毫能賦謝庭雪。搽粉虞候太守筵,酒酣未必呼燭滅。忽爾監司飛檄至,桁楊橫掠頭搶地。章臺不犯士師條,肺石會疏刺史事。賤質何妨輕一死,豈承浪語污君子。罪不重科兩得笞,獄吏之威止是耳。君侯能講毋自欺,乃遣女子誣人為。雖在縲紲非其罪,尼父之語胡忘之。君不見貫高當時白趙王,身無完膚猶自強。今日蛾眉亦能爾,千載同聞俠骨香。含顰帶笑出狴犴,寄聲合眼閉眉漢:山花滿頭歸去來,天潢自有梁鴻案。

朱晦翁為著成心上邊硬斷一事,屈了一個下賤婦人,反致得她名聞天子,四海稱揚,得了個好結果。有詩為證:白面秀才落得爭,紅顏女子落得苦。寬仁圣主兩分張,反使娼流名萬古。

這個故事流傳很廣,最早見于宋人洪邁的《夷堅志》庚卷第十,后有周密《齊東野語》卷二十,明代蔣一葵《堯山堂外紀》卷六十,明代江南詹詹外史《情史》卷四“情俠類”,清人沈雄《古今詞話》“詞辨上卷”,潘永因《宋稗類鈔》卷四,馮金伯《詞苑萃編》卷十四“紀事五”,江順詒《詞學集成》卷八。直到今天,還有人將這個寫成小說《風塵誤》,敷衍成一個香艷故事。安徽的黃梅劇團走得更遠,創作出黃梅戲《朱熹與英娘》,并獲得第九屆“飛天獎”、第七屆“金鷹獎”和“攀枝花獎”。

小說《風塵誤:朱熹與嚴蕊》

新編黃梅戲《朱熹與麗娘》

這個故事很生動,很吸引人,一個很重要的原因就是這首《卜算子》詞寫得確實很感人。它將一位下層妓女的淪落風塵的無奈,對自由幸福的追求,尤其是淪為階下囚的身份所造成的婉曲、哀怨的表達方式,都顯得曲折盡情。詞句同通俗淺白,但直白之中又有婉曲。

上闋抒寫自己淪落風塵、俯仰隨人的無奈。首句“不是愛風塵,似被前緣誤”即作開門見山的表白,其中有自辯,有自傷,也有不平的怨憤。因為歌倡本屬下賤行當,作者又因事關風化而入獄,自然更被視為生性淫蕩的風塵女子,因而詞一開篇,就特意聲明自己并不是生性喜好風塵生活,之所以淪落風塵,是為宿命所致。一個“似”字反映出作者對“前緣”似信非信,既不得不承認,又有所懷疑的迷惘心理,既自怨自艾,又自傷自憐的復雜感情。“花落花開自有時,總賴東君主。”兩句借自然現象喻自身命運。東君,即春神,自然是花落花開的主宰。作者比喻象自己這類歌妓,俯仰隨人,不能自主,自然十分貼切,其中亦透露出深沉的自傷自嘆,也隱含著對主管刑獄的長官岳霖的期望——希望他能成為護花的東君。但話說得很委婉含蓄,祈求之意只于“賴”字中隱隱傳出。

下闋承上不能自主命運之意,轉寫自己在去住問題上的不得自由。去,指由營妓隊伍中放出;住,指仍留樂營為妓。離開風塵苦海,自然是她所渴想的,但卻迂回其詞,用“終須去”這種委婉的語氣來表達。其中亦明確表達出這位歌妓的人生志向和對自由幸福的理解:以嚴蕊的色藝,解除監禁之后,假如重新為妓,肯定會有許多仰慕者重新聚攏在她的周圍,她又可以過著“五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數“的奢華放蕩生活。但她實在不愿再過這種生活了,所以用“終須去”來明確表達脫離此風塵苦海的愿望。下句“住也如何住”從反面補足此意,說仍舊留下來作營妓簡直不能想象如何生活下去。兩句一去一住,一正一反,一曲一直,將自己不戀風塵、愿離苦海的愿望表達得既婉轉又明確。但此時嚴蕊的身份不僅是營妓,而且是階下囚。面對長官的審問,她無權直接申述,為了達到目的,更不能直接表白,因而采取含蓄比興方式,以期引起對方的同情:“若得山花插滿頭,莫問奴歸處。”“山花插滿頭”,是到山野農村過自由自在生活的一種借代性表述;“奴歸處”是對“山花插滿頭”的進一步坐實和肯定。“若得”,是假設更是祈求;“莫問”不是“不要問”而是“無需問”,肯定是這樣!兩句回應篇首“不是愛風塵”清楚地,表明了對儉樸而自由生活的向往。其中有陳情,但顯得不卑不亢;其中有祈求,但沒有低三下四,這是一位身處卑賤但尊重自己人格的風塵女子的一番婉而有骨的自白。

若得山花插滿頭,莫問奴歸處

這首詞寫得雖然婉曲哀怨、曲折盡情,受到諸多詞論家的稱贊,也被眾多的詞集所收錄。乃至被凌濛初在《二刻拍案驚奇》中變成朱熹與唐仲友兩位官僚間爭閑氣而招致嚴蕊受屈含冤。連魯迅也在雜文里挖苦朱熹,說他這個大儒是講“恕”道的,然而卻不能不讓無告的官妓吃板子。(《且介亭雜文·論俗人應該避雅人》)。但從這首詞所涉及的背景來看,卻是對正義的顛倒和真相的混淆,他將一位宋代大儒不屈不撓,六次上章彈劾反貪腐故事,偷換為文人之間互相瞧不起的“爭閑氣”,變成這位迂老夫子的執拗和不近人情帶累無辜。將本來應該謳歌的關心民瘼、獨抗橫流而且愈挫愈勇的一位斗士,改成了歌頌一位下層女子寧愿受刑也不愿誣告的堅貞操守。而且這個故事之所以能混淆視聽和具有迷惑性,就在于其中的人物和事件都是真實的:

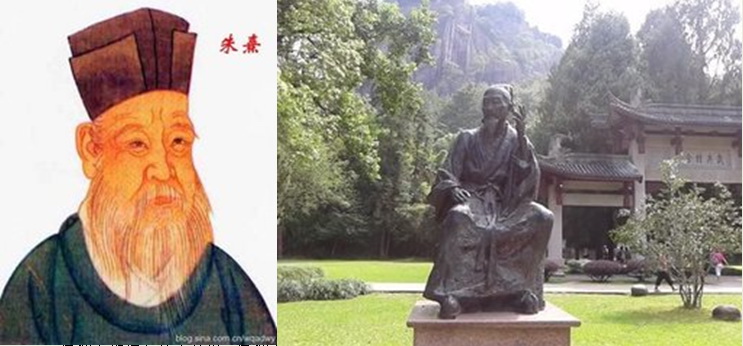

故事中的“大儒”朱晦庵,就是宋代著名理學家朱熹。朱熹是中國古代杰出的思想家。在中國思想史上,除先秦諸子之外,他在中國思想史和文化史的地位是無與倫比的。他僅次于孔孟的圣哲,因而被后人尊稱為“朱子”。朱熹(1130——1200)字元晦,一字仲晦,號晦庵、晦翁、考亭先生、云谷老人、滄洲病叟、逆翁,世居安徽歙縣皇墩,后徙婺源(今屬江西)。朱熹受教于父,聰明過人。四歲時即詢問其父“天上有何物?”八歲便能讀懂《孝經》,在書上題字自勉:“不若是,非人也。”南宋高宗紹興十七年(1147),朱熹參加鄉貢中舉,時年十八歲。錄取他的主考官蔡茲曾對人說:“吾取一后生,三策皆欲為朝廷措置大事,他日必非常人。”第二年進士及第,紹興二十三年任同安主簿,任滿后即以親老請祠,從李侗潛心理學研究并四處講學,宣揚他的“太極”和“存天理,滅人欲”的理學思想體系,成為程(指程顥、程頤)朱學派的創始人。孝宗即位,應詔上書反對言和,隆興初受召入對,重申前議,忤時相與近習,除武學博士,辭朝命。朱熹為人剛正倔強,其后十五年間,朝廷屢次征召皆不應,潛心學術。淳熙五年(1178),經宰相史浩推薦,朱熹出任南康(今江西星子縣)知軍。八年三月至八月,朱熹任江南西路茶鹽常平提舉,來到撫州常平司官邸。在任期間,他募集錢糧賑濟災民,百姓得以安生。擬調直秘閣,他以捐賑者未得獎賞不就職。次年,因彈劾臺州守臣唐仲友違法擾民,被唐之姻親、宰相王淮扣壓并改薦朱熹為浙東常平提舉,朱熹堅辭新命,掛冠東歸。光宗紹熙元年(1190),出知漳州。三年,除知潭州,領湖南安撫使,次年五月蒞任。寧宗即位,召為煥章閣待制。時韓侂胄用事,被劾落職,旋指為偽學逆黨,幾遭殺身。慶元六年卒,年七十一。嘉定二年(1207)詔賜遺表恩澤,謚曰文,尋贈中大夫,特贈寶謨閣直學士。理宗寶慶三年(1227年),贈太師,追封信國公,改徽國公。

朱熹 武夷山朱熹講學精舍