沉痛悼念儒學(xué)大師湯一介先生逝世

——“一介”書(shū)生遠(yuǎn)去 家國(guó)情懷永存

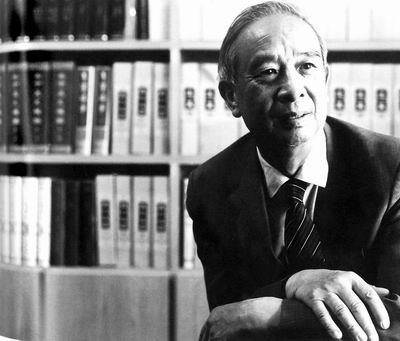

著名學(xué)者、北大資深教授湯一介先生于昨晚8時(shí)56分逝世,享年87歲。昨夜凌晨,人民日?qǐng)?bào)官方微博發(fā)布了這一消息,網(wǎng)友@s-double-bin留言說(shuō):“老先生沒(méi)能等到教師節(jié)。學(xué)生也不能再當(dāng)面說(shuō)聲:老師,節(jié)日快樂(lè)。”

“作為年屆八旬的老人,不以頤養(yǎng)天年為求,不以含飴弄孫為樂(lè),更不以金錢、名譽(yù)、地位等為意,而是汲汲遑遑地為中國(guó)文化的千秋大業(yè)和中華文明的傳諸永世而恪盡一介書(shū)生之綿薄微力,兢兢業(yè)業(yè)地為中國(guó)當(dāng)代文化建設(shè)添磚加瓦,其志永固,其情可感,其愿撼天!”

2007年,深圳大學(xué)哲學(xué)系教授景海峰在其導(dǎo)師八十歲時(shí)寫下了這樣的話。他的導(dǎo)師是湯一介,而“千秋大業(yè)”指的則是《儒藏》編纂工程,湯一介先生是這項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)工程的創(chuàng)始人。

湯一介先生1927年2月16日生于天津,原籍湖北省黃梅縣。湯一介出生于書(shū)香門第,祖父湯霖是前清進(jìn)士,父親湯用彤則是哲學(xué)大家。從上世紀(jì)80年代創(chuàng)建中華文化書(shū) 院推動(dòng)“文化熱”,到90年代最早提倡“國(guó)學(xué)”,從2008年擔(dān)任北京奧運(yùn)會(huì)文化總顧問(wèn),再到《儒藏》工程的創(chuàng)始人。祖父湯霖留下的“事不避難,義不逃責(zé)”兩句話成為了湯先生一生的座右銘。

2003年,湯一介先生提出編纂《儒藏》的建議,按照計(jì)劃,這項(xiàng)國(guó)內(nèi)最大的儒學(xué)古籍文獻(xiàn)整理工程,要用7年的時(shí)間完成精華編2億多文字的整理,但結(jié)果耗時(shí)兩年才交了第一本50萬(wàn)字的樣稿,北京大學(xué)儒藏編纂研究中心副研究員谷建在接受采訪時(shí)說(shuō),推遲出版的原因是湯一介先生對(duì)編校質(zhì)量的要求幾近苛刻,在樣書(shū)出版之前校對(duì)甚至達(dá)到十幾次。

今年5月4日,國(guó)家主席習(xí)近平來(lái)到北京大學(xué)人文學(xué)院看望了87歲高齡的湯一介,了解《儒藏》的編纂情況。6月底,《儒藏》精華編的前100冊(cè)在北京大學(xué)舉行了發(fā)布會(huì),身負(fù)重病的湯一介先生坐著輪椅,在家人的攙扶下依然出席這場(chǎng)發(fā)布會(huì),“我想只要我活著一天,我就愿意為這個(gè)(《儒藏》編纂)工程來(lái)盡我的力……我必須繼續(xù)努力,來(lái)把全本完成。”湯一介先生在發(fā)布會(huì)上說(shuō)。但如今,巨著未成,先生已去。

“我只是中國(guó)哲學(xué)問(wèn)題的思考者”

昨晚,未名湖畔傳悲聲,博雅塔上動(dòng)惻情。一代哲學(xué)巨匠湯一介駕鶴西去,而就在一個(gè)月前,新華社以“踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”為欄頭,剛剛播發(fā)了長(zhǎng)篇文章《“一介”書(shū)生的家國(guó)情懷——記〈儒藏〉項(xiàng)目的首席專家湯一介》。

“事不避難,義不逃責(zé)”

湯一介1927年生于天津,出身書(shū)香門第。父親湯用彤是久負(fù)盛名的國(guó)學(xué)大師,言傳身教對(duì)子女影響很大。父親囑咐他的兩句話“事不避難,義不逃責(zé)”是家風(fēng)。意思是勇于承擔(dān)困難的事情,對(duì)合乎道義的事情負(fù)責(zé)。他曾回憶道:“我十六七歲時(shí),抗戰(zhàn)最困難時(shí)期,寫過(guò)一篇文章《一滴汽油一滴血》批評(píng)達(dá)官貴人浪費(fèi)汽油。”

1946年,湯一介考上北京大學(xué)。從此一生都在讀書(shū)、教書(shū)、寫書(shū)、編書(shū)中度過(guò)。在北大求學(xué)時(shí)期,他結(jié)識(shí)了妻子樂(lè)黛云——這位后來(lái)在中國(guó)比較文學(xué)界舉足輕重的學(xué)者。上世紀(jì)80年代,他以“知天命”之年重新煥發(fā)學(xué)術(shù)研究的活力。從此用“只爭(zhēng)朝夕”的精神工作,為中國(guó)哲學(xué)研究的開(kāi)拓與發(fā)展付出辛勞。

中西方文化“和而不同” 反對(duì)國(guó)學(xué)大師的稱呼

上世紀(jì)80年代起,各種學(xué)術(shù)思潮涌動(dòng),整個(gè)社會(huì)掀起文化熱潮。針對(duì)當(dāng)時(shí)興起的“國(guó)學(xué)熱”、“東方中心論”,湯一介是第一個(gè)發(fā)表文章批評(píng)“文明沖突論”的。他用“和而不同”的思想指出,文化可以不同,但可以和諧相處。

怎樣實(shí)現(xiàn)文化共處呢?湯一介認(rèn)為唯一的途徑就是對(duì)話。只有互相理解、相互尊重,才能取得共識(shí)。以北京大學(xué)哲學(xué)系為核心,組建了中國(guó)文化書(shū)院,湯一介任院長(zhǎng)。書(shū)院舉辦了“文化系列講習(xí)班”,還舉辦了有數(shù)萬(wàn)學(xué)員參加的“中外文化比較研究”函授班,推動(dòng)了當(dāng)時(shí)的文化啟蒙運(yùn)動(dòng)。他先后出版《郭象與魏晉玄學(xué)》《中國(guó)傳統(tǒng)文化中的儒道釋》《在非有非無(wú)之間》《佛教與中國(guó)文化》一系列著作,主編了《中國(guó)文化書(shū)院文庫(kù)》《20世紀(jì)西方哲學(xué)東漸史》《國(guó)學(xué)舉要》等大型叢書(shū),創(chuàng)辦了中國(guó)文化書(shū)院等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。

湯一介反對(duì)人們用“國(guó)學(xué)大師”稱呼他。他認(rèn)為,“大師”應(yīng)該有一個(gè)思想的理論體系,而他自己只是中國(guó)哲學(xué)問(wèn)題的一個(gè)思考者。

主編《儒藏》 從歷史汲取力量

在湯一介的書(shū)架上,整齊地排列著已出版的100冊(cè)《儒藏》,藏藍(lán)色封皮,燙金的字,格外悅目。作為這部集中華儒家文化精髓的浩瀚工程的總編纂和首席專家,湯一介責(zé)任重大。

自上世紀(jì)90年代起,他就希望編纂《儒藏》典籍。2003年,教育部正式批準(zhǔn)由北京大學(xué)主持制定、湯一介為首席專家的“《儒藏》編纂與研究”方案,作為哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)。在湯一介看來(lái),這個(gè)項(xiàng)目自己責(zé)無(wú)旁貸。十年來(lái),《儒藏》系列已出版百冊(cè)“精華編”,按照計(jì)劃到2025年儒藏全本將全部完成編纂。整個(gè)項(xiàng)目將涵蓋歷史上儒家主要文獻(xiàn),包括歷代學(xué)者研究著作等,還包括受儒家文化深刻影響的韓、日、越三國(guó)用漢文著述的主要著作,如今已吸納四國(guó)大約500名學(xué)者。