唐代女子發(fā)式

發(fā) 髻

發(fā)髻是古代婦女最常用一種發(fā)式,它們起源于夏商周,備于周,到了隋唐發(fā)展已達(dá)到了藝術(shù)的高峰。所謂發(fā)髻就是挽束頭發(fā),將其盤結(jié)于頭頂或頭后。由于挽束方式的不同,產(chǎn)生的效果也各異。

唐代婦女常用的發(fā)髻有:高髻、花髻、倭墜髻、墜馬髻、鬧掃妝髻、反綰髻、峨髻、低髻、小髻、烏滿髻、囚髻、拋家髻、回鶻髻、鳳髻、從梳百葉髻、反首髻、雙髻、木髻、鬟、鬢等三十多種,形式雖多但總體上不外乎兩種類型:一種梳于頭頂,一種梳于腦后。這里著重闡述一下高髻、花髻、倭墜髻、墜馬髻、鬧掃妝髻、鬟等比較典型的發(fā)式。

初唐時身份較高的婦女,已一改隋代的平云式,單純向上高聳,作成種種不同發(fā)展。《妝臺記》“唐武德中,宮中梳半翻髻,又梳反綰髻、樂游髻。”上行下效,成為風(fēng)氣。大臣曾請?zhí)铺谙铝罱梗铺陔m也加以訓(xùn)斥但后來又問近臣令狐德,婦女發(fā)髻加高是什么原因?令狐德以為,頭在上部地位重要,高大些也有理由。因此高髻不再受限制而更加多樣化。飛髻、朝天髻,都屬于高髻。初唐時,發(fā)髻一般都纏得比較緊,高高的立在頭頂上,元微之在《李娃行》曾提及“城中皆一尺,非妾髻鬟高”。又如李賀的“峨髻愁暮云”等來形容當(dāng)時高髻之高度。當(dāng)然一般的婦女的頭發(fā)不足以達(dá)到這種高度,所以假發(fā)非常流行,在頭發(fā)中加墊上木頭做的假冠、發(fā)墊等,把頭髻墊高,楊貴妃就喜愛用假發(fā),當(dāng)時叫它義髻。后來出現(xiàn)了所謂的蟬翼,即將鬢角處的頭發(fā)向外梳開,形成極薄極開擴(kuò)的一層,然后在頭頂上做成一個高髻。這時還有在頭頂上盤成的球形雙髻和扁形的斜髻, 也有把頭發(fā)向左右梳開后在耳邊梳成兩個水滴狀的垂髻。

垂髻,其形先將頭發(fā)縷在腦后,再在其末端綰成一把,結(jié)成一個小團(tuán)(髻)。

???

花髻是一種將各種鮮花插于發(fā)髻上作髻飾。李白《宮中行樂詞》有“山花插寶髻”之句;萬楚《茱萸女》有“插花向高髻”等。髻插牡丹,因唐人重牡丹,認(rèn)為是花中之王,富貴之花, 特別是貴家之女更喜歡用牡丹花簪之髻上顯示其妖媚與富麗。《奩史·引女世說》記載:“張镃以牡丹宴客,有名姬數(shù)十,首有牡丹。”周昉《簪花仕女圖》反應(yīng)的就是這種發(fā)飾。除牡丹之外,還可以插各種小花,“柰花似雪簪云髻”(羅虬的《比紅兒》),柰花是小的白色的茉莉花,插于髻上,使黑發(fā)白花更能相映出黑者更黑的對比作用。這種裝飾法,一直在名間傳承,成為我國婦女發(fā)飾中的主要手段。

盛唐時期,最為流行的是倭墜髻,把頭發(fā)從兩鬢梳向腦后,然后向上掠起,在頭頂上挽成一個或兩個向額前方低下來的發(fā)髻。出土的盛唐女陶俑,大多是做成倭墜髻。至今日本婦女穿和服時梳的發(fā)式,還是沿用唐朝的倭墜髻。

中、晚唐時期,婦女的發(fā)髻出現(xiàn)了多種新式樣。唐德宗貞元末年,京城長安流行墜馬髻,是種把頭發(fā)挽到頭頂上做成衣簇大髻,然后使它偏向一側(cè),形成像偶然得到的發(fā)式,活潑自然,畫家張萱的《虢國夫人游春圖》中就出現(xiàn)了這種發(fā)式。當(dāng)時還流行的鬧掃妝髻是種散亂向上的發(fā)式,白行簡《三夢記》即有“唐末宮中髻,號鬧掃妝髻,形如焱風(fēng)散”說;也有說隨意梳成的髻也叫鬧掃妝髻;也做盤鴉。還有一說是年輕的侍女們,經(jīng)常把頭發(fā)向左右分開,在頭頂上做一排多個發(fā)髻的發(fā)式,非常繁縟。 “丫頭”、“丫鬟”就是來自于婦女的發(fā)式,婦女未成年時多將頭發(fā)集束于頂,結(jié)成兩個小髻。其狀左右各一,與樹枝丫杈相似,故名“丫頭”。發(fā)展到后來“丫頭”便成了年輕婦女的代稱。李嘉祐《古興》有“十五小家女,雙鬟人不知”詩句形容少女挽鬟式。

丫鬟與丫髻的區(qū)別主要有兩點: 一是丫髻是一個實心的發(fā)髻,而丫鬟則是一個空心的發(fā)鬟;二是丫髻往往高聳于發(fā)頂,而丫鬟則多垂于耳際。在梳挽時,對于不同年齡的婦女也有所區(qū)別。一般婦女在年幼時以梳丫髻為主,成年后則改梳丫鬟,到出嫁之日,再將發(fā)髻改為少婦的發(fā)髻。如果已過婚齡而未嫁,那也只能梳鬟而不能梳髻。由此可見,梳髻與梳鬟,是當(dāng)時婦女婚嫁與否的一種標(biāo)志。杜甫《負(fù)薪行》詩云:“夔州處女發(fā)半華,四十五十無夫家。至老雙鬟至垂頭,野花山葉銀釵丫。”描寫四川夔州地區(qū)的婦女,因連年戰(zhàn)亂,男丁減少,直到四十五十歲還沒嫁出去,雖然兩鬢已白,但仍梳著待嫁的發(fā)鬟。

垂髻

娥髻

回鶻髻

丫髻

烏蠻髻

簪 花

唐代婦女配飾種類豐富,型制華美,色彩絢麗,常見的有釵、簪、步搖、鈿、櫛具幾大類,其中,釵和簪最普遍。

唐代簪花風(fēng)尚馳名中外。敦煌莫高窟唐代壁畫上的婦女,頭上簪有數(shù)朵美麗的鮮花。著名的唐代《簪花仕女圖》中的五位婦女,身披輕紗,頭綰高髻,髻上簪有特大的花朵。有的簪真花,有的簪假花。唐代楊國忠任右丞相時,楊式兄妹極端奢侈。杜甫的《麗人行》中記載:“頭上何所有?翠為厄葉垂鬢唇。”中的“厄葉”,即髻上的花飾。可見,當(dāng)時的貴婦人是極其講究發(fā)上的花飾。據(jù)說,唐玄宗每年十月幸臨華清宮,楊國忠姊妹五家扈從。每家為一隊,著一色衣,五家合隊照映,如百花盛開。

步 搖

唐代的步搖與漢魏時期有較大不同,多用金玉制成鳥形,鳥口銜有珠串,隨著人體運動而擺動。楊貴妃的金步搖,最為精美。它是唐明皇派人從麗水取來的上等材料,由名師精心雕琢而成。

釵

釵,是婦女的一種首飾,由兩股簪子合成,不同發(fā)釵的區(qū)別主要在于釵頭上形狀的不同;簪,用來綰住頭發(fā)的一種首飾,根據(jù)質(zhì)地的不同分為金簪、銀簪、玉簪等;鈿,古代一種嵌金花的首飾,色彩豐富,多為花鈿、金鈿等;櫛具是婦女的梳頭工具,唐代櫛具多為月牙狀;步搖是一種貴重華麗的飾品,因其上面有垂珠,隨著走路的節(jié)奏來回?fù)u擺而得名,根據(jù)材質(zhì)的不同,有金步搖、玉步搖等,動感十足;鮮花也是唐代婦女喜好的一種飾品,尤其以佩戴牡丹居多.唐代婦女的發(fā)型樣式和配飾種類遠(yuǎn)不止于此,她們還常用假發(fā)、絲絹等,在充分繼承前朝發(fā)飾的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,另外,唐文化的開放性和兼容性,促使外來服飾文化得到一定程度的推廣,唐婦女多數(shù)喜好戴胡帽,穿胡服,別有一番異域風(fēng)情.多種類型的配飾同豐富多彩的發(fā)式一起,共同打造了一個個國色天香、嫵媚動人的唐代婦女形象,構(gòu)成了唐代璀璨奪目的妝飾文化。

簪花仕女圖(局部)

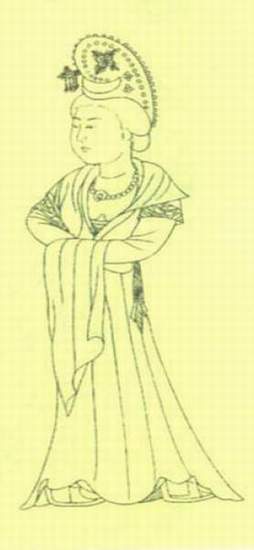

鈿釵花冠、官服盛裝的貴婦

?

?

著鈿釵禮衣和大袖盛裝的貴族命婦

金錦渾脫帽簪步搖