中國服飾的起源

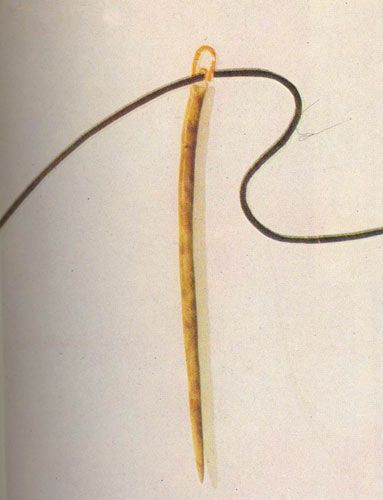

山頂洞人使用的骨針

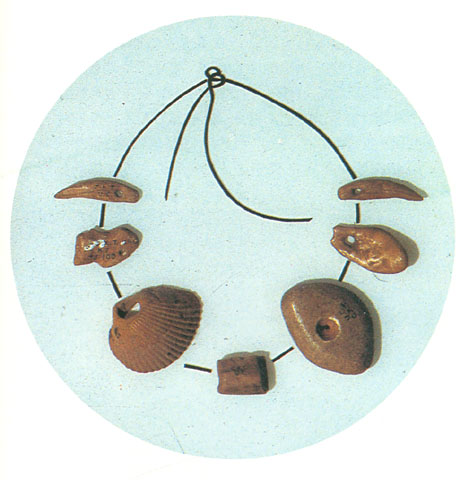

山頂洞人的裝飾品

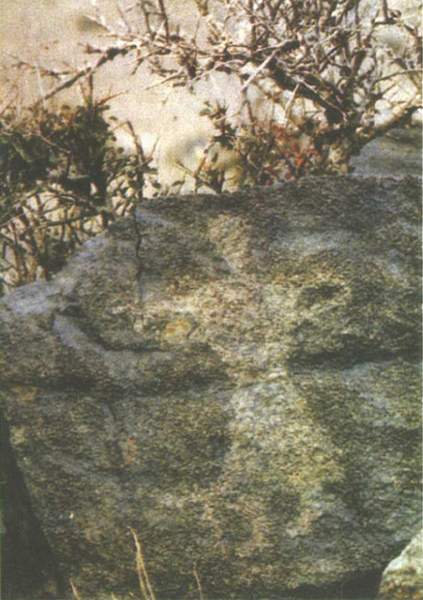

陰山巖畫

陰山巖畫

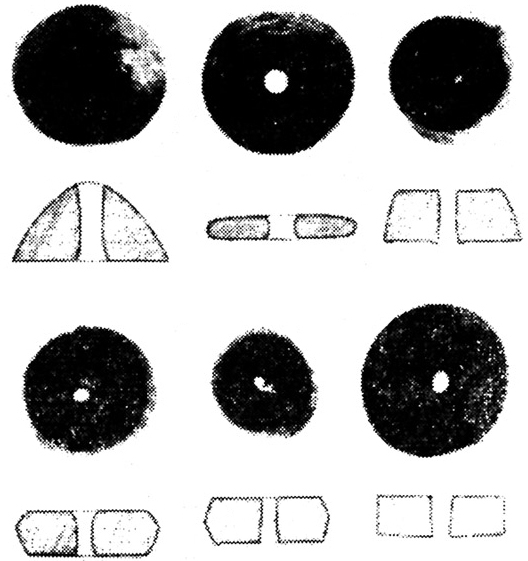

西安半坡陶紡輪和石紡輪

河姆渡文化織機部件裝置復原圖

中國服飾歷史源流,古書典籍中留下了種種傳說。關于衣服的發明,《呂氏春秋》、《世本》提到是皇帝、胡曹或伯余創造了衣裳。稍晚的《淮南子》敘述更為具體:“伯余之初作衣也,緂麻索縷,手經指掛,其成猶網羅;后世為之機柕勝復,以便其用,而民得以揜形御寒。”若從出土文物方面考察,歷史發展到能夠生產出專供做服裝的材料——紡織品時,以獸皮為基本材料的“原始服飾”可能早已自成規模,由此推斷中國服飾的源頭可以上溯到原始社會舊石器時代晚期。

服飾的起源,其根本是出于實用。由于人類分布極其廣泛,各地氣候,自然地理條件、環境各異,因此,不同地區的原始部落在發明衣服方面,都以其獨特的形式出現。在寒溫帶地區,人類為了防御寒冷,保護身體,很早就披上了獸皮或樹葉。在熱帶,御寒的問題雖不存在,卻另有危害人類生存的因素促使人們采取一些措施盡力保護自己的身體。他們通常會在身體上涂抹油脂和粘土,披蓋樹葉、樹皮,在身上繪畫花紋等。此外,人類為了獲得獵物,往往把自己打扮成獵物的形象,如戴獸角,獸頭帽子,穿某些動物的皮毛,把自己裝扮成野獸,以便靠近狩獵目標,提高狩獵效果。這與衣飾的發明也有著密切的關系。

約六十萬年前的猿人時代,在漫長而落后的生產實踐中,隨著石器的應用、火的被發現,人類逐漸掌握了制造工具和使用工具的技巧,發明了骨針、骨錐等,學會了用骨針做工具,用野獸的筋做線,用獸皮、樹皮、樹葉為面料制作簡易的遮蓋物——原始衣裳。由此結束了赤身裸體的生活。

舊石器時代,采集和漁獵是人們的衣食之源。在北京周口店山頂洞人遺址中,發現有與服飾關系密切的一枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。骨針長約82毫米,通體磨光,針孔窄小,針尖尖銳,證實山頂洞人在距今大約2萬年,已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史可以看做由此發端。從山頂洞遺址中發現的小石珠7件、穿孔獸牙125枚等裝飾品,上有長期佩戴的磨蝕痕跡。其中5件出土時呈半圓形排列,可能是成串的項飾。另有25件還用赤鐵礦粉涂染著色,山頂洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤鐵礦粉粒,可能是在衣服上著色所用,或關系一種儀式,反映出山頂洞人的某種審美感情。

山頂洞人以獸皮為材料制作出了類似于披圍巾式的“服裝”,由此可見當時的原始人已掌握了初級的鞣作方法,將獸皮軟化,以石片裁割,再將柔韌的纖維等搓捻作“線”,將獸皮用骨針縫綴起來。

保護生命,掩形御寒,裝飾自身,都在原始社會成為服裝主要的功用。為了捕獵野獸,對付戰爭,防避利爪、矢石的傷害,或出于偽裝與威懾,原始的獸頭帽、皮甲、射鞲、脛衣之類的部件衣著在舊石器時代率先發明,并因此引導了衣服的發展。尤其是骨針被人們發明之后,散碎的獸皮能夠組合起來,并可使獸皮的形狀更接近身體的形狀,這使服裝發展向前邁進了一大步。

隨著人類生活的發展,新的矛盾出現了。人口的增加,獸皮和獸筋需求量的增加,需大于供的問題擺在了人們面前。這時,人們在編織漁網和筐籃的生產實踐中,逐漸認識到有些植物的皮,首先是野葛藤、麻的皮,可以用來編織成緊密的網,然后穿在身上。這種原始的緊密的網——即原始的織物。

距今約1萬年,人類進入了新石器時代,黃河、長江兩大流域形成了農業為主的綜合經濟,原始手工紡織工藝為早期的服飾提供了新材料。在已發掘的百數以上的新石器時代遺址墓葬中,幾乎都有紡輪出土。浙江余姚河姆渡遺址還出土了“踞織機”(腰機)。河姆渡織機有了筒形后綜,可以形成自然織口,還有了“勝”——原始織布機機件卷經軸。“勝”的出現表明了這時織機可能有了相應的機架。

紡織技術的發明使得服裝材料從此有了人工織造的布帛。仰韶文化西陰村遺址“半割”蠶繭可以作為絲綢發軔于新石器時代的佐證,但若從殷商時期高級絲綢的生產和絲織技術的成熟水平來推斷,絲綢的發軔期則至少應在新石器時代中晚期。皮、毛、麻、葛以及絲綢材料的豐富,使服裝形式發生了變化,功能也得到了改善。貫頭衣和披單服等披風式服裝已成為新石器時代典型的衣著。同時原始人的飾物也日趨繁復。貫頭衣大致用整幅織物拼合,不加裁剪,周身無袖,衣長及膝,是一種概括性或籠統化的整體服裝。其具體形象,在內蒙古狼山巖畫,甘肅吳家川巖畫、黑山石刻以及新疆西北邊境霍縣、裕民、額敏諸地的巖畫上均有反映。在紡織品出現之后,貫頭衣已經發展為一種定型服式,并在相當長時期、極廣闊的地域和較多的民族中普遍應用,基本上替代了舊石器時代部件衣,成為人類服裝的最初原型。

新石器時代除有籠統式服裝外,還從一些陶塑遺物中發現有冠、靴、頭飾、佩飾以及簪發椎髻用的骨、石、玉笄等。

我們的先祖在原始服飾階段已經具備了上衣下裳的基本服裝形式。青海大通縣上孫家寨出土的舞蹈紋陶盆最為典型,可以看出婦女們上衣下裳或衣裳連屬的形式。與仰韶文化年代相似的大通舞蹈彩盆時期的先民,除衣獸、樹皮外,還有人工麻制成的衣裳。不難看出,舞蹈紋陶盆上的人物形象是相當講究的,如頭上梳的有發辮,身穿長裙,長及膝部,在后襟下端還有一個較長的尾形裝飾。

上衣下裳的形式具備,與此相應的首服,即頭上戴的帽子,冠以及發式如髻辮等。足上穿的鞋子,必然也隨之而產生。

帽子,是防寒避暑的重要服飾。《后漢書·輿服志》記載:“上古衣毛而冒皮。”是利用獸皮縫合成帽形而戴在頭上,這比以前披發的發型又是一個改革。當烈日照射時,古代先民通常會選擇一片較大的葉子蓋在頭上,有時把樹葉編成環形套在頭上,這其實就是帽子的雛形。帽子在男子中很流行,婦女一般則是以包頭巾為主。

在從目前發掘的實物看,在仰韶文化和龍山文化中還出現了陶笄、骨簪,似乎在這一時期已有了束發甚至戴冠的頭飾了。足見當時頭飾已有了發髻,而且還有了首服的冠。原始的腰帶則多用草繩或皮條系結衣裳,起到保暖和固定裳的作用。

人們觀察了天地萬物后,加以藝術升華,將自然界的形態、色彩,概括地、象征性地附著于服飾上,并把它做為服飾的制度,及其形、色、紋樣的源泉,使服飾在發展上既按實際需要,又可滿足審美的目的。此外,保暖、宗教信仰、季節變化等因素,逐漸使服飾的形、色、紋樣多樣起來。這是服飾發展的一個因素,也是一個重要的演變過程。事實上許多最基本、最經久的服裝式樣,多出于原始社會先民的首創,并不斷地隨著生產的發展和文化的進步而豐富提高,終為中華民族上國衣冠、文物制度奠定了基礎。