魏晉南北朝時(shí)的胡服漢化

西晉末年,由于統(tǒng)治者的腐敗,晉室被迫南遷。五胡十六國(guó)交替出場(chǎng),少數(shù)民族統(tǒng)治者強(qiáng)行推廣本民族服裝,禁止?jié)h人穿戴漢族衣冠。盡管如此,胡服還是無(wú)法改變漢服在中原地區(qū)的主流位置,胡、漢兩種服裝各不想讓?zhuān)嗷ビ绊懀粩嗳诤希唤?jīng)意間各自都發(fā)生了很大的變化。

胡服和漢服有很大的差別:合身的袴褶裝,短的袍衫,各式的靴子是北朝服飾的特點(diǎn)。胡服有不同的服飾搭配,如:穿著緋袍(紅色)要佩戴上金帶;穿著小袖長(zhǎng)身袍的,要佩戴金玉帶。同時(shí)由于戰(zhàn)爭(zhēng)的原因,緊身、窄袖、圓領(lǐng)、有開(kāi)衩的胡服,因?yàn)榉奖阈袆?dòng)、有很強(qiáng)的實(shí)用性,因而較其它服裝款式更為流行,成了北方時(shí)髦的服裝。于是短衣褶成為北方民族的主要服飾。

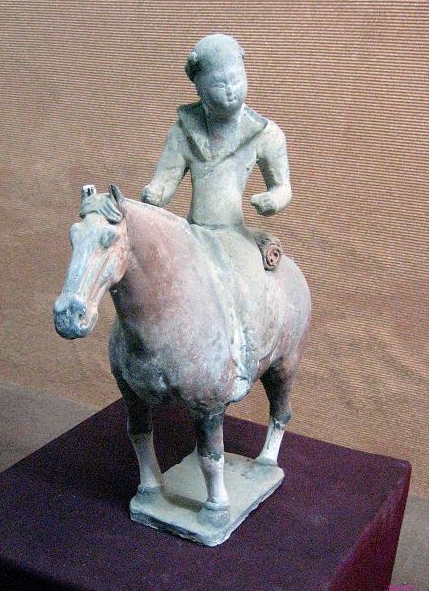

北方游牧民族由于生活需要,穿著以衣褲為主,這種衣褲就是我們前文提到的袴褶服。袴褶是北方游牧民族的傳統(tǒng)服裝,基本款式為上身穿齊膝大袖的衣服,下身穿褲管肥大的褲子。也就是上身穿著褶,下身穿著袴。褶的形制類(lèi)似于短袍,比襦稍微長(zhǎng),大袖,左衽(漢族的為右衽)。而和短短的襦相配的款式叫“襦袴”。袴褶服的面料常常采用比較粗厚的毛布。

袴褶服不但是北方民族平民穿的服裝,也被少數(shù)民族政權(quán)當(dāng)作朝服。封建貴族是不得穿短衣和褲子外出的,他們必須在襦袴外加穿袍裳,只有騎馬的、經(jīng)常從事勞動(dòng)的人為了行動(dòng)方便才直接把褲子露在外面。到了晉朝的時(shí)候,這種習(xí)慣才有所改變。

北朝婦女喜歡穿類(lèi)似于今天翻領(lǐng)女大衣的有夾領(lǐng)的長(zhǎng)袍,有些人也穿袴褶服。北朝一種常見(jiàn)的女裝就是:上身穿長(zhǎng)度僅及臀部的寬袖短褶,下身穿褲腿散開(kāi)的大口褲子。這樣的打扮顯得身材苗條,亮麗動(dòng)人。

北朝胡服的腰帶做工考究,別具一格。皮革制成的腰帶配有帶鉤和帶扣,點(diǎn)綴著寶石、金、銀、玉等珍貴的飾物,飾物上面還要雕出精美的圖案。帝王的腰帶就更加奢華,有名的“金鏤玉環(huán)帶”上就有珍珠金飾,為北周文帝所有。

北方少數(shù)民族不用冠、簪,更沒(méi)有冠冕制度。他們不像漢族那樣將頭發(fā)束成發(fā)髻,而是將頭發(fā)編成辮子,或披散頭發(fā),或?qū)㈩^頂和前面的頭發(fā)剃掉。他們習(xí)慣于戴帽子,帽子的種類(lèi)很多,有“金鏤合歡帽”、“突騎帽”、“面帽”、“風(fēng)帽”等。

其實(shí),胡服早在趙武靈王的時(shí)候就被漢人穿用了,只是到了魏晉南北朝時(shí),具體地說(shuō)是到了南北朝時(shí)期,北方少數(shù)民族入主中原,胡服才被包括漢人在內(nèi)的居民大規(guī)模穿用。

作為胡服中的最主要服裝,輕便實(shí)用的褶袴從東漢時(shí)期起就傳入北方邊境地區(qū)的漢族居民中了。漢族接受了褶以后,做了一些改動(dòng),把原來(lái)又細(xì)又窄的衣袖改成了下部寬大的長(zhǎng)袖子。因?yàn)閯谧餍枰赞r(nóng)夫、士兵、仆役大多穿著這種衣服。到了南北朝時(shí)期,南方漢人也開(kāi)始穿著,但漢人總覺(jué)得在正式場(chǎng)合穿,好像缺少?lài)?yán)肅感,于是,就采取了折中的辦法,在把上身的褶衣袖管加大的同時(shí),下身的褲子也加大了褲管,變成大口褲,很像今天流行的“裙褲”。沒(méi)有戰(zhàn)事的時(shí)候,把褲管散開(kāi)成為衣裳,遇到急事的時(shí)候就扎起來(lái)成為縛褲,一舉兩得,這是南朝的袴褶服。同時(shí),南朝袴褶又反過(guò)來(lái)影響北朝的袴褶,使得胡人的袴褶漸漸趨向于南朝袴褶的樣式。這種服裝一直流行到隋唐的時(shí)候,而且成為了朝服。

北魏政權(quán)建立后,面對(duì)廣大漢族居民,北魏統(tǒng)治者意思到要鞏固政權(quán),就要接受已經(jīng)根深蒂固的漢族文化思路和政治制度,引進(jìn)先進(jìn)的漢族文化。北魏孝文帝遷都洛陽(yáng)后,開(kāi)始了全面的改革。為加快漢化進(jìn)程,孝文帝下詔宣布改革服飾制度,命令無(wú)論男女一律改穿漢服,廢除了鮮卑祖先的宗族胡服。

自北魏改穿漢族衣冠后,具有典型游牧民族特色的胡服,被寬松典雅的漢族衣冠代替,胡人的男子們也都身穿寬袖上衣,長(zhǎng)長(zhǎng)的裙裳,腰間束著寬帶,頭戴紗冠,束發(fā),也插上簪,腳上穿著鞋頭高高聳起的厚底舄。這套禮服的領(lǐng)子雖然做成了前端豎起來(lái)的寬曲領(lǐng),和漢服有一些差別,但從整個(gè)著裝風(fēng)格、服裝樣式和服飾搭配上來(lái)看,已經(jīng)和漢服沒(méi)有什么差別了。