漢代的袴裝

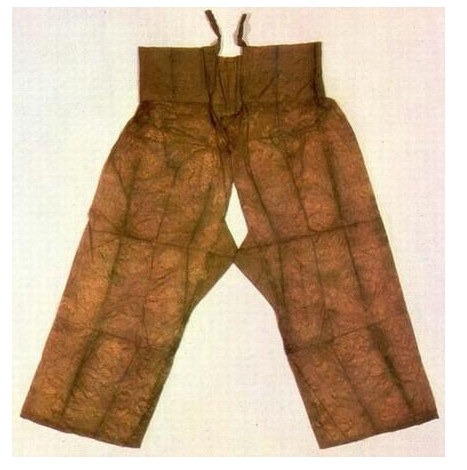

最早的褲子可以追朔到春秋時期。春秋時期出現的褲子,只是到膝蓋以下的部位,當時叫“袴”,是沒有襠的。到了漢朝,褲子才逐步得以完善。漢代男子所穿的袴,有的褲襠極淺,穿在身上露出肚臍,沒有褲腰,褲管很肥大。后來,褲子已經不再像以前那么短,褲腰長度可以達到臀部以上的腰處,而且增加了褲襠,但是沒有縫合,在腰部用帶子系住,就像今天小孩穿的開檔褲。

事實上,褲子并不都沒襠,騎馬打仗的將士穿的就是全襠的長褲,名為大袴,只是未能流行。

漢代的褲子分為長短兩種,長的叫“裈”,短的叫“犢鼻裈”,經常和襦搭配穿。長的裈有襠,長度上及腰,下到腳踝,而且在褲腳的地方用繩子綁起來,樣子很像今天的“燈籠褲”。而短的“犢鼻裈”則相當于今天的三角短褲。

東漢末年,褲子又有了新的款式。這樣褲子寬敞且褲管非常肥大,被稱為“大口褲”。與這種大口褲相配的上衣則非常緊,類似于緊身衣,當時叫“褶”,兩者合起來叫“袴褶”,此褲型是從北方少數民族傳播而來,很快就被時人接受,并流傳開來。

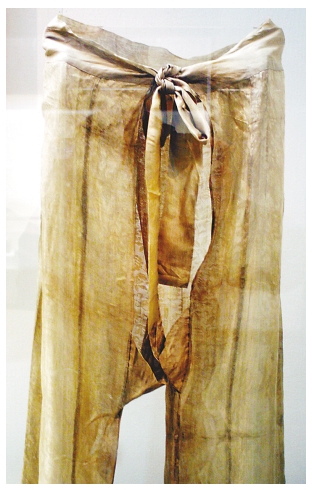

至于有襠女褲的來歷,竟然是從一位西漢皇后的忌妒心開始的。漢昭帝(前87年~前75年)時,大將軍霍光專權。霍光的外孫女上官皇后,為了鞏固自己的地位,阻撓其他宮女與皇帝親近,買通太醫和近侍的宦官,以愛護漢昭帝身體為名,命宮中婦女都穿有襠的“窮袴”,還要再前后用幾條帶子系住,以防止宮女們隨時得到皇帝的寵愛。自此,有襠女褲流行開來,大致算來,有襠女褲應該有2100年的歷史了。