漢代男服

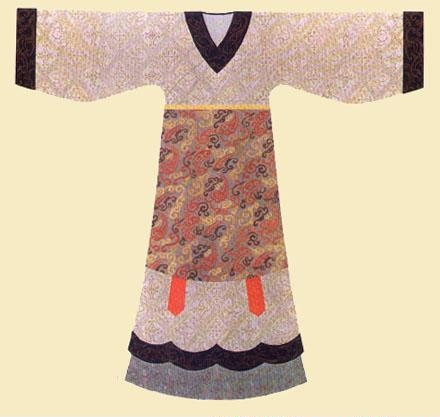

秦漢時(shí)期的男子常服為袍,這是一種源自于深衣的服裝。袍原本作為士大夫所著禮服的內(nèi)襯或家居之服。士大夫外出或宴見(jiàn)賓客時(shí),必須外加上衣下裳。到了東漢,袍才開(kāi)始作為官員朝會(huì)和禮見(jiàn)時(shí)穿著的禮服。袍多為大袖,袖口有明顯的收斂。袖身寬大的部分叫袂,袖口緊小的部分叫祛。衣領(lǐng)和袖口都飾有花邊。領(lǐng)子以袒領(lǐng)為主。一般裁成雞心式,穿時(shí)露出里面的衣服。此外,還有大襟斜領(lǐng),衣襟開(kāi)得較低,領(lǐng)袖用花邊裝飾,袍服下面常打一排密裥,有的還裁成彎月式樣。袍不僅有夾的,還有填充棉絮的冬裝。具體又分為纊袍(用新絲綿之細(xì)而長(zhǎng)者絮成)、與缊袍(用舊絲綿或新絲綿之粗而短者絮成)等。御史或其他文官穿著袍服上朝時(shí),右耳邊還常簪插著一支白筆作裝飾(由準(zhǔn)備記事轉(zhuǎn)化而來(lái)),名“簪白筆”。官員平時(shí)多穿襌(即單衣)衣。襌衣是一種單層的薄長(zhǎng)袍,沒(méi)有襯里,用布帛或薄絲綢制成。這時(shí)期的袍服大體可以分為兩種類型:一是直裾,二是曲裾。曲裾就是戰(zhàn)國(guó)時(shí)的深衣,多見(jiàn)于漢朝初年。這種樣式的服裝不僅男子可穿,也是女裝中最常見(jiàn)的式樣。這種服裝通身緊窄,下長(zhǎng)拖地,衣服的下擺多呈喇叭狀,行不露足。衣袖有寬有窄,袖口多加鑲邊。衣領(lǐng)通常為交領(lǐng),領(lǐng)口很低,以便露出里面的衣服。有時(shí)露出的衣服多達(dá)三重以上,故又稱“三重衣”。直裾,又稱襜褕,為東漢時(shí)一般男子所穿。它衣襟相交至左胸后,垂直而下,直至下擺。它是禪衣的變式,不是正式禮服,隆重場(chǎng)合不宜穿著。

秦漢時(shí)男子的短衣類服裝主要有內(nèi)衣和外衣兩種。內(nèi)衣的代表服裝是衫和禣。衫,又稱單襦,就是單內(nèi)衣,它沒(méi)有袖端(沒(méi)袖的叫汗衣,形狀像今天的馬甲)。禣,是夾內(nèi)衣,外形與衫相同,又稱“短夾衫”。此外,還有帕腹(橫裹在腹部的一塊布帛)、抱腹(在帕腹上綴有帶子,緊抱腹部,即后世俗稱的肚兜)、心衣(在抱腹上另加“鉤肩”和“襠”)等只有前片的內(nèi)衣,以及前后兩片皆備,既當(dāng)胸又當(dāng)背名為“兩當(dāng)(意為“遮攔”)”的內(nèi)衣。平民男子也有穿滿襠的三角短褲“犢鼻裈”的。外衣的代表服裝是襦和襲。襦是一種著棉絮的短上衣。因其長(zhǎng)僅及膝,所以必須與有襠褲配穿。當(dāng)時(shí)的顯貴多用紈(細(xì)而白的平紋薄絹)作褲,故有“紈褲”之稱。當(dāng)然,大家都知道這個(gè)詞后來(lái)逐漸演變成了浪蕩公子的代名詞。襲,又稱褶,是一種不著棉絮的短上衣。

漢代也實(shí)行佩綬制度。達(dá)官顯宦佩掛組綬。組,是一種用絲帶編成的裝飾品,可以用來(lái)束腰。綬是用來(lái)系玉佩或印鈕的絳帶。有紅、綠、紫、青、黑、黃等色。它是漢代官員權(quán)力的象征,由朝廷統(tǒng)一發(fā)放。按照當(dāng)時(shí)的規(guī)定,官員外出,必須將官印裝在腰間用皮革或彩棉做成的鞶囊之內(nèi),將印綬露在外面,向下垂搭。以便于人們根據(jù)官員所佩綬的尺寸、顏色及織工的精細(xì)程度來(lái)判定他們身份的高低了。