|

與中國并稱“四大文明古國”的古埃及、巴比侖、古印度都有舉世公認的文明史,在世界歷史的坐標上都能找到各自輝煌的印記。至于哪種文明更為優越,我們暫且不論,留待仁者、智者去評說,但有一點是無可置疑的事實,那就是中國最為悠久、最為完整、最為系統的燦爛文化,有著最好的延續性,貫穿于華夏歷史的各個時期。既便我們今天不徑直上前去叩開正史的大門,而取道藝苑,或駐足片刻,或走馬瀏覽,對上溯一萬年的新石器時代到五千年以來,特別是二千多年封建社會中美術精品中的精品作浮光掠影式的巡訪,人心也會被系留,感情也會被升華。對絢麗多采的中國美術,既便略述點滴,或略知一二,也能使人受益匪淺,因為它的確博大精深;也能使人由一斑而見全豹,因為經典作品的代表性和“全息”性質;也能讓人不禁感嘆,在華夏文明史中也有用輝煌的藝術之美編織的一道人文錦繡。

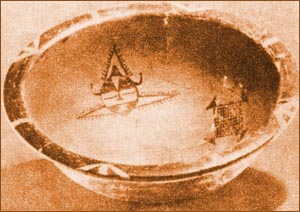

一《人面魚紋陶盆》(新石器時代)

人面魚紋陶盆(新石器時代)

在距今一萬年至五千年前的時候,我們的祖先已經在黃河流域構筑家園,繁衍生息。盡管由于生產力低下,先民還沒有完全邁出蠻荒境地,但伴隨著人類的生產勞動,原始的繪畫、造型藝術已經在居所、工具、器皿上有所表現。像人的孩提時代一樣,信手勾畫、涂鴉,原始人并不是追求現代藝術家概念中的“藝術”,而是用當時所掌握的手段,改造自然物體的性狀,以適合使用。根據當時對事物的認識,運用色彩、線條,記錄事物,傳達語言、情感和信息。

從數以千計的新石器時代遺址出土的器物中,豐富多彩的彩陶圖案引人注目。它形象地向我們展示了先民的情感和觀念。陜西省西安半坡遺址出土的人面魚紋陶盆,正是仰韶文化美術圖案的典型代表。

這個赭紅色陶盆上繪有黑色的人面圖案。人臉、口角兩邊有魚形紋。據考證,人面圖形是氏族部落成員舉行宗教活動的形象。頭頂戴著盛飾的帽子,兩邊的魚形紋大約是表現漁獵季節開始時,人們為祈求獲得更大收獲的愿望。這一富于想象力的繪畫創作,以原始的功利主義為創作動機,表達了原始人對社會勞動生活的摯誠與熱情。

如果我們系統觀察這些仰韶時期彩陶器皿上的圖案,不難發現許多由直、曲線和幾何紋樣構成的圖案。既便有少許人物、動、植物圖案,如“人面魚紋”,也是被高度抽象概括后的形象。而在更早的歐洲原始人居住的洞穴和新石器時代,甚至更晚些時候的中國西北山脈中、西南部落的巖壁上,能看到一些近乎寫實的動物、人物內容的壁畫、巖畫。怎么來理解這種表現上的差異呢?仰韶時期黃河流域的先民,其生產方式已經從游獵向耕種、養殖方向發展,農耕文明的晨曦已經在天邊綻現。農牧業生產方式要求人們對天文、歷算、節氣、水文、地理,農作物、家畜生長、養殖有系統性和規律性的認識,這一切會促進和提高人的思維水平和抽象能力。游獵生產方式對人的體力要求更高,而農耕相對游獵對人的智力要求似乎更高一些。如實摹寫自然,主要依靠人的直觀感覺和技術性的正確表達,而抽象則突出了思想過程。技術性操作是第二性的。農耕生產方式比游獵生產方式更進一步,它使人思維的進化也更前出。眾所周知,對事物形象的高度抽象,從而演進為象形符號,最終出現了文字。這也是為什么大量出現抽象圖案的地方,也往往是最早出現文字的地方的原因。可以這樣說,那就是人類最早走出蒙昧,迎接文明曙光的地方。從《人面魚紋陶盆》,我們既可以引伸出抽象能力在進化中的意義。也可以看到農耕中的編織、種植,這種具有數理意義的排列組合現象,對圖案二方連續、四方連續概念的形成與強化。還可以從原始的巫術活動,理解這種宗教藝術混合行為,對氏族社會心理上的重要影響。……

由此,我們應該記住:藝術的起源是生產勞動。原始藝術與生產勞動緊密結合是這一時代的重要特點。藝術品的自然與樸素是這個時代的藝術特色。

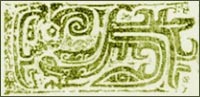

二 青銅器饕餮紋 鳳鳥紋 (奴隸社會)

“青銅器時代”是指公元前21世紀──公元前475年這一時段。 它的特征是青銅器大量出現,并走向盛極。它在人類發展史上的意義就如同一個青少年蘇醒的那一刻,是人類社會擺脫原始,超越野蠻,進入文明階段的蒙醒期。青銅器則是這個時期物化的重要標志。人類在最早掌握這種銅錫合金的冶煉、鑄造技術之后,便將其運用于兵器、車馬具、部分生活用具、飾品等,但更多的是用于禮器。它們是:鼎、鬲、尊、壺、盤、甗、簋、簠、盨、敦、斝、爵、角、匜、盉、觚、觶、卣、彝、觥、壘。這些器物名目繁多,大小各異。(大者如安陽殷墟出土的重達一千多斤的“司母戊”大鼎)青銅禮器大多數用于宗教祭祀活動。用其盛放貢獻的“犧牲”、酒漿等,祭祀天地、鬼神、祖先、人君。另一方面,這些青銅器也象征奴隸制社會的權力、尊嚴、等級制度,并用其銘記功勛、受封等情況,有“明貴賤,別上下”之用。

饕餮紋(商)

|

鳳鳥紋(周)

|

從審美的角度觀察這些青銅器,首先給人以最深印象的,是其由直線、曲線構成的極其端莊、優美的外部造型。以鼎和觚為例的青銅器典型地體現出以穩重、莊嚴的陽剛之氣和流暢優美的陰柔之美。再者是青銅器上繁縟精美的裝飾圖案。圖案內容有:獸紋(饕餮紋、夔紋)、鳥紋(鳳紋)、云雷紋等。

饕餮是傳說中的一種形象猙獰、神秘,專門吃人的怪獸。

夔是一種傳說中的惡龍。

云紋為“∽”形,雷紋是由云紋衍生的“■”形。

這些嚴謹、精美的圖案可以殷商的饕餮與夔的獸形紋概念綜合成的“龍”,和周代歧山、周原的由鳥紋升華的“鳳”,演化為華夏的龍鳳圖騰概念為代表。透過美的形式,隱喻著商湯、周文王或順時舉勢,或天地合德的興邦治國的哲學理念。

人類在一枝獨秀于世間眾生之后,人與自然界,主客觀之間,通過明確的意識,有了進一步的認識與區別。天災人禍對部族的生存和社會的發展,有著至關重要的影響。鑒于人類對外部世界認識水平有限,抗拒能力有限這一現實,敬畏之心在所難免。乞求神靈,取悅神靈,借助神力以支配事物,表達了人的愿望與理想,這便是這些青銅禮器盛極一時的重要原因。

這些極具審美價值的青銅禮器外形是莊嚴而穩定的。

其圖案形式是精美而富有裝飾性的。

其圖案內容是神秘、凝重甚至恐怖的。

這一切所構成的神秘氣氛,體現著一種沉重、壓抑、又狂熱的心理特征。奴隸社會的藝術與宗教有著千絲萬縷的聯系,它所展示的美是一種“獰厲的美”。這種美雖說是為了神靈,但它的創造過程和存在,已經顯示了人為支配事物所具有的智慧、信心與能力。

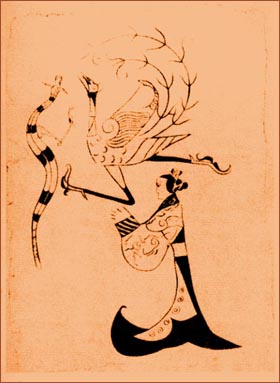

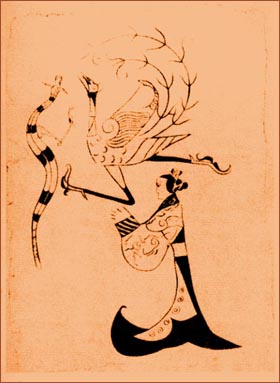

三 《人物夔鳳帛畫》 (戰國)

|

春秋戰國,諸侯割據,烽煙四起。“異政”與“無序”使各種學術思想空前活躍。藝術也隨之沖破千年一貫的宗教禮制的法統觀念束縛,形成具有劃時代意義的飛躍。從迄今為止發現的我國最早一幅繪畫(帛畫)中,可以領略這個巨大的轉變。

這幅畫名為《人物夔風帛畫》,是1949年在長沙東南郊陳家大山楚墓中出土的。其畫左上一夔龍,右上一鳳鳥,下面一雙手合十作祈禱狀的女子。這幅畫具有典型的民族風格。畫中表達的思想內容,根據郭沫若分析:畫面一鳳一夔作斗爭狀。鳳象征善良,夔象征邪惡。夔被鳳擊敗。正面的女子正在祈禱善靈的勝利。郭沫若近而以為,這個女子就是傳說中的女媧。另一說認為:畫中女子是墓主人的形象。夔鳳并不是在爭斗,而是龍騰、鳳舞,構成龍鳳成祥的祥和主題思想。盡管不同的觀點、見解,使該畫的確切內容還有待進一步研究,但這幅畫所體現的終極思想和中國傳統藝術思想源流是相一致的,在對美的創造和審美的過程中表達對理想中的幸福、美好的追求與企盼。

和原始社會繪(刻)于巖壁、地面、陶器上的圖案以及奴隸社會鑄造于青銅器上的紋飾所不同的是,這幅畫是用毛筆描繪在絲帛上的。它更自由,更具有繪畫性。其線條勁挺有力,造型準確。人物的神情、姿態表現得比較到位,夔鳳的造型十分生動,富有動感。全圖沒有顏色,但黑、白、線、面運用得體,具有裝飾性。從這幅帛畫可以看出,我國以線為主要造型手段的繪畫,從戰國或更早的時期就已經形成了。

|

人物夔鳳帛畫(戰國)

|

從這幅畫的創作觀念上,能看出,在構圖上,它已不再追求青銅藝術中嚴整對稱和立意上的神秘。這里沒有對神圣的畏懼,沒有心靈的壓抑與惶恐。人作為畫面的主體,并對龍鳳處于支配地位。端莊自信的人和騰躍奔放的神靈呼應其間,構成作品的盎然生機與活躍氣氛。

社會發展到此時,奴隸制度“禮崩樂壞”。原有的社會秩序崩潰。戰國時期的“無序”,正是向新的封建社會新秩序轉化的必然過程。《人物夔鳳帛畫》無論從形式到內容,正是突破舊有禮法,不拘成式,思想解放的形象體現。

下一頁

|