|

3.集萃之地皂甲屯言 納 |

|||||||

|

納蘭皂甲屯在今海淀區上莊鄉,玉河(也叫榆河)北岸。皂甲屯也作皂莢屯。它是明珠府地的中心區域。在這個中心,建有占地廣闊的明府花園。花園東北向的永泰莊有明珠家廟、東岳廟和水母宮、天齊廟等。花園外北地有明珠的家族墓地。

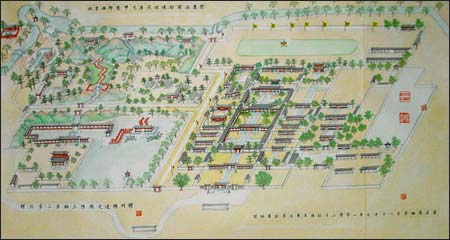

明府花園復原圖 納蘭明府花園:是明珠在北京西北郊的別墅。始建于順治十七年,占地50畝,坐北朝南,東西三里,南北一里,呈長方形,中部為多進四合院和跨院,有主人的客廳、臥室和家族成員的住房。西部為花園,東部為車馬庫、馬圈和田莊處。稱得上是一個社會功能比較齊備的封閉型“大院”。明府花園北依略有起伏的土崗,西部為龍溪河,碧水蕩漾,南臨南沙河。花園以堅固的三合土打成高大的圍墻。南面為正門,東西設便門,北面為更道后門。進入正門有大影壁迎面。西花園廣植樹木,并用清理河道的泥土堆成假山,上建茅亭一座,面南臨蓮花一池。宅園外西、北河畔設石橋五座,西岸遍植垂柳,河中可泛舟,一派水鄉風光。

龍灣子納蘭 納蘭 納蘭性德少小便讀書學習在這里,并在這里度過了他的青年時代。他在《郊園即事》中詩云:“勝侶招頻懶,幽靈度石梁。地應鄰射圃,花不礙球場。解帶晴絲弱,披襟露葉涼。此間蕭散絕,隨意倒壺觴。”這一帶的自然、人文風光在他的思想形成和情感陶冶過程中,有一定影響是毫無疑義的。 納蘭 隨明珠家族厄運不斷,這里也在乾隆年被查抄。以后便逐漸敗落下來。隨之遷入、搬出的人口不斷,成份發生很大變化,花園失去原有模樣。至今只留下北部等三合土園墻部分。西部有“大清辛丑”記年井碑的四眼古井一口。還有大影壁、西花園、東門口、西門口、荷塘、馬圈、戲樓、更道等地名流傳至今。西花園處的水沼仍然可見痕跡。舊磚、石雕等還可在村中隨處見到。従現在皂甲屯村莊看,是一個很大的,有南北街道和東西數條巷道的村落。

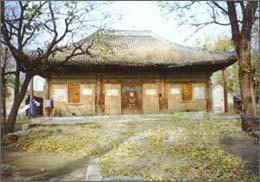

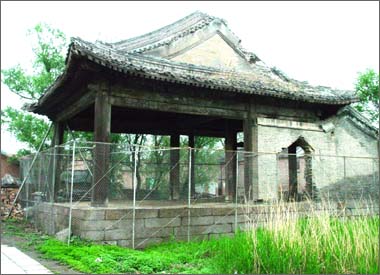

明府花園殘墻 納蘭納蘭氏祖塋:位于明府花園北墻外,過龍灣子小河,在略有隆起的土崗上,與花園北墻約二、三百米之遙。墓地分為南壽地、北壽地。南壽地有寶頂 5座、墳 2座,坐東朝西,分昭穆次序左右燕翅分列。北壽地在南壽地西北向二百米,坐北朝南,有寶頂4座。

納蘭 南北壽地的神道交匯處有一座碑亭。亭內有漢白玉碑一塊。沿神道往西,有石人、石馬各一對。神道轉向西南,有石橋一座,橋端各立石虎一座,俗稱“四虎橋”。墓地共占 120畝,規模宏大。昔時,這里松柏參天,神道深遠,碑碣、牌坊、望柱林立,一派肅穆、森嚴的景象,被當地人稱之為“小十三陵”。 納蘭 這所墓地在民國初年的軍閥時期,曾被兵匪及賊徒多次盜掘,掠走不少珍貴文物。以后被人陸續拆、移、平毀,已失去往昔的面目。“文革”時,這里遭受了最徹底的破壞。寶頂被炸毀,墓室被開挖,起出地宮磚石材料。石碑、石雕亦被充當石材,砸碎另用。南壽地排在第二排左手的納蘭性德墓也被開挖。地宮被揭頂,棺具尸骨被拋棄。只有納蘭性德和盧氏的墓志后來被有心人發現,従生產隊的臺階上取下,幾經周折,數年后才被文物單位收藏保存。算得上是納蘭家族墓遺物僅存了。

墓地現狀 納蘭 納蘭性德墓寶頂高 2.5米,建在條石月臺之上,寶頂為三合土夯筑而成,有兩道鐵箍,底部為漢白玉須彌座,上雕有二龍戲珠圖案。據后來盜墓者交待,曾有金印一方、金鎮尺四個、玉石白菜、鑲嵌珍珠的寶劍鞘等。就1972年納蘭性德墓被村民掘開時的情形看,地宮為磚石拱券結構。地基為青條石,墓墻壁由印有“玉河窯”字樣的青磚砌就,白灰粘合,磨磚對縫工程質量上乘。地宮約16平方米,內有漢白玉和磚砌就的棺床,有兩扇漢白玉石門,頂門的“自來石”高1.2 米。棺材用楠木制作,飾赭紅色漆。地宮西北角有盜洞。棺具、尸骨均被取出。該墓中一個頭骨的下頜骨上,有人數過有36顆牙齒。南壽地最后清理出殘存的小件文物有:粉彩春瓶 1個,高30厘米。瓶中有珠子、瑪瑙十余個和金、銀錁子各一個。墓志 7塊。北壽地出土嵌金黑白玉龍頭手鐲一件,小金如意一件。兩塊壽地最后清理出的小件文物和明珠墓志、納蘭性德、盧氏墓志以及揆敘、永壽等墓志為北京市文物局收管。納蘭性德墓志銘藏首都博物館,盧氏墓志銘藏北京石刻藝術館,納蘭性德墓志蓋藏納蘭性德史跡博物館。其他如尼雅韓等墓志等,包括碑刻,均在動亂年代被人拉走,毀壞,散失貽盡。現在南壽地為公共汽車終點站,空場、貸灘、雜房一片。北壽地為上莊鄉衛生院。地表相關地貌、遺物已蹤跡全無。

納蘭東岳廟山門三座,中間正門為懸山頂,木匾上書“囗神玉天”。門前原為廣 場,矗立有幡桿基座。進山門,左右為鐘鼓樓(現鐘樓已毀)。鐘鼓樓為歇山頂,上層木結構,下層磚石結構。正中為前殿,硬山灰筒瓦,三間,門額“瞻岱之門”,石拱券門上雕有精美的五龍穿云高浮雕圖案。兩個券窗也由青石雕就。前殿面積86平方米。第二進院正中為正殿。它建在一米的高臺上,面闊三間,進深三間,面積 147平方米。廡殿頂單檐灰筒瓦,四角立四個挑檐柱。前出月臺,斗拱和檐下梁上的旋子彩繪依稀可辨。盡管目前看這殿堂十分破舊,但其高大巍峨的氣勢依然感人,磚木構件的精工細致是仍舊令人贊嘆的。大殿兩邊有配殿各三間,現已改造它用。第三進院落為后殿。后殿為硬山灰瓦五間,建在高近兩米的花崗石臺階上,三出踏腳。兩邊各有轉角配殿五間。據人講,解放前,西廂內還供奉著明珠的影像,木制牌位書:“太子太博、吏部尚書、武英殿大學士明珠之靈位”。東岳廟中路建筑、材料、用工考究,石雕花紋精美凸出,磚石構件均磨磚對縫,木制斗拱、枋、椽,一絲不茍,工藝、彩繪都很到位。木柱以短接長者也嚴絲合縫,非巧匠而難為。整個建筑營造法式正宗嚴整。原大殿前有一螭首龜趺石碑,高5.73米、寬1.36米、厚0.68米,上刻《重修榆河鄉東岳行宮碑記》,記載了這一帶歷史、地理、人文等方面的信息,有很重要的文物價值。現已移至北京石刻藝術館陳列。

納蘭 東岳廟東路為三進四合院,層層相套,布局嚴謹,由當時的神職人員使用,有居住和接待功能。再東是什物、車馬大院。這兩路現為大雜院,隔墻拆除,形制已比較混亂,従東路四合院部分還能看出原貌。 納蘭東岳廟山門前原是百米之闊的廣場。現已蓋滿村民住房,山門向南一百米外有一座坐南向北,面朝山門的戲臺。戲臺臺基為花崗巖條石砌就高約兩米,上建勾連搭結構,卷棚歇山式敞軒,進深很大,東西寬 7.8米,南北長14.7米,臺面部分長 6.9米,幾乎為正方形。后臺為硬山頂,山墻開什錦窗。前臺、后臺一高一低,一空靈一嚴實,饒有風趣。整個戲臺軒昂高大,檐下繪蘇式彩畫,是很地道的清代營造法式,是京郊現存最大的清代民間戲臺。 納蘭東岳廟及戲臺現已是海淀區文物保護單位。

大戲臺 納蘭龍母宮:全稱為“龍王圣母廟”。在東岳廟南二里處,為三進,有山門,門額書:“龍王龍母廟”。山門內左右是鐘鼓樓,前殿、中殿、后殿共三進院落, 殿宇均為硬山三開間。每進院落都有配殿。東路也是三進四合院,建制小巧緊湊,種植不少名貴花木。所有建筑保存基本完好。現為部隊醫院院內的老干部活動中心。 納蘭該廟始建年代不詳。現在前殿螭首龜趺碑上有《重建龍王圣母廟之記》。其上說,有廟以來,地方數十年冰雹不作,蝗應無禱。康熙五十四年(1715年)大雨,洪水使昌平一帶受災,獨此一處安然如故。人們認為是受龍母之庇祐,所以消災驅害。于是乎募捐,再度將廟宇翻建,使之重光。因明珠樂善好施,廟中一直供有他的漢白玉石神主。《藕香{竹移}別鈔》載英煦齋《皂角屯龍母宮詩》:“金谷已生周道草,石龕猶剩相功牌”。這里提及明珠相國的牌位,但似乎已是多少年后的蕭條景色。誰又能想到此處曾經是“圣像巍峨,棟宇輝煌”,“不化十方”的靈驗神祗所在呢?

龍母宮正殿 納蘭上莊一帶與納蘭家族和其封地有關的廟宇還有多座。除家廟東岳廟、龍母宮、天齊廟,還有保護明府花園的城隍廟、七神廟、五圣庵、魚神廟,以及各地都供奉的真武大帝的真武廟、關帝廟。另外,在明府花園西南,還有以產大個李子聞名,專供皇宮享用的御果園等等。以上遺跡或部分存留,或僅有名無實。加之這臨河一帶戰國至漢代的文化遺存、古道、古橋、烽燧、驛站等,仍可以讓人感覺到這方圓沃土之上蘊涵的有形、無形的歷史,文物信息還是十分豐富的。

|