時間:2005年12月14日

地點:中國人民大學(xué)逸夫會議中心

我沒有想到今天會有這么多人來聽,后邊還有很多同學(xué)站著,我很過意不去。要是聽一會兒覺得不好的話,大家還是找個地方休息,站在那里我的確心里很不安。(笑聲)

我今天演講的內(nèi)容在整個國學(xué)里邊、在整個人類思想當(dāng)中是非常小的一個問題,只是兩個字:“無”和“玄”。準(zhǔn)確點說,這是兩個概念,或者更準(zhǔn)確點說,是兩個哲學(xué)范疇。

我為什么要講這么兩個字呢?這成一個什么學(xué)問呢?我想,這兩個哲學(xué)范疇以及其他一切哲學(xué)范疇,都是人類意識形式里邊的最抽象的東西。最抽象的東西就沒有它自己的現(xiàn)實根據(jù)嗎?沒有它的生活經(jīng)驗在里邊嗎?因此我就特別注意研究了一些哲學(xué)范疇,其中就有今天咱們要講的道家的兩個范疇“無”和“玄”。我在這個問題上還確實有一點點心得,我談的這兩個字跟大家的理解包括字典、字書的理解都不一樣。

“無”,就是沒有。沒有了還有什么好談的呢?(笑聲)但是,你仔細去想“沒有”,它有許多種情況。第一種情況是:本來有,后來沒有。本來我有一個手機,今天路上丟了,我現(xiàn)在沒有了,這種“無”是相對“有”而言的。第二種情況是:本來就沒有,后來還沒有。我這一輩子就沒有過手機,我現(xiàn)在仍然沒有,我將來也不會有手機,而且我下定決心不買手機,那么這就是絕對沒有。還有一種介乎相對和絕對兩者之間的狀態(tài)。某些事物,看上去是沒有,實際上還是有的,只是你看不見,摸不著而已。你沒有感覺的東西,不等于沒有,你感性看不到,你的理性卻能夠發(fā)現(xiàn),這是第三種“無”。

所以,一共有三種“無”。這三個“無”在中國文字里恰好有三個字來代表。

第一種“無”是相對的“無”,在中國文字里,用“亡”字來表達。本來有,現(xiàn)在沒有了;或現(xiàn)在沒有,將來會有的。它是一種相對性的,這個“無”依賴于“有”而發(fā)生。

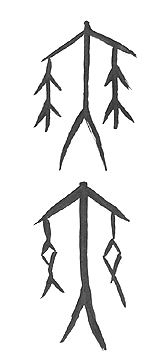

“逃亡”的“亡”以前很多時候是念“無”的。“先有而后無”,這是一種最普通的“無”的狀態(tài),但過去的字書并沒有解釋到本質(zhì)所在的地方。《說文解字》說:“亡,逃也”,逃了,逃跑了。“從入,從乚”。乚字上面加個入字,就是“入于乚”。本來有個東西,先入于乚了,入于隱蔽狀態(tài),就是“無”了。這個解釋,就是漢代人自說自話。我們現(xiàn)在能夠讀到比漢代人更早的文獻,譬如甲骨片。在這許多甲骨片里,就有“亡”這個字,這個“亡”字絕對不是“入于乚”。甲骨文的“無”字古人是費了一番心思的。象形文字,表示太陽,畫個圓圈,外面有許多光芒;表示月亮,畫個月牙。象形文字中,畫“有”的東西非常容易,畫“無”就沒辦法了。我們的祖先終于找到一個辦法,甲骨文中的“有”字原形是右手,人的右手伸出來就是“有”。現(xiàn)在把這個“有”字去掉一半,就不是完整的“有”了,那么就成了甲骨文中的“無”。這個“無”就是那個“有”的一半。用“有”去掉一半來表示沒有,意思是說本來有了,現(xiàn)在沒有了,這就是“無”,這就是逃亡的“亡”。這與《說文》“入于乚”沒有關(guān)系。這比那個“入于乚”更準(zhǔn)確地反應(yīng)這個字的原意和來源。

這個字現(xiàn)在念“亡”,在古代很多時候念“無”。唐詩里有“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐。晚來天欲雪,能飲一杯無?”這個“無”字,應(yīng)該念“m”,就是表示疑問的。“畫眉深淺入時無”中的“無”也念“m”,就等于現(xiàn)在這個口語。和尚念經(jīng)念“南無阿迷陀佛”,發(fā)音是“na mo e mi tuo fu”,“無”同樣念“m”。所以這個“亡”字現(xiàn)在已經(jīng)變得很遠了,現(xiàn)在念“wang”,本來應(yīng)該讀“m”。

“有”字缺失就是“無”,這個思想在西方哲學(xué)里大體有類似的說法。古希臘的哲學(xué)家說:“非存在乃是存在之喪失”。“非存在”可以翻譯成“非有”。“非有”是“有”之缺失,比如“暗”是“光”之缺失,“惡”是“善”之缺失。因此,西方哲學(xué)家認(rèn)為:“非存在”是不存在的,不存在一個“非存在”。“非存在”不可能本身獨立存在,它要依靠于“有”,依靠于“存在”。

現(xiàn)在我們要談一樁公案。我們來看郭店竹簡《老子》里五個字。郭店竹簡大概的年代是在公元前400年~300年之間。我們來討論一個錯誤。第一個字是“寶貝”的“貝”字,上面放上一個像“有”的字;第二字是“與”;下面這個字又是“寶貝”的“貝”字,上面放上一個代表“無”字的那個頭;下面兩個字沒什么爭議,我們不管它。這是《老子》里的一句話——“得與亡孰病”,這句話的意思是:得到了什么東西和亡掉了什么東西,哪一件事情更糟糕?一般人都會以為得到一個東西很高興,失掉一個東西很難受。老子反過來問:你仔細考慮,到底是得到東西更糟糕還是失掉東西更糟糕。得與失孰病?哪一個更不好?現(xiàn)在不去講思想內(nèi)容,只講第一個字與第三個字。這兩個字我認(rèn)為應(yīng)該把它們翻譯成“有”和“無”,“有與無孰病?”現(xiàn)在的通行本《老子》,在第四十四章則是“得與亡孰病?”第一個字說成是“得”,第三個字說成是“亡”,我們感覺到“得”與“亡”不是一對范疇,不協(xié)調(diào)。“得”和“失”是一對范疇,像患得患失、有得有失。“得”不會跟“亡“放到一起的。為什么會這樣?原來是漢代人搞錯了,漢代人在把這種文字定型為隸書時,就出現(xiàn)了錯誤。關(guān)鍵是“有”跟“無”這兩個字沒搞清楚。第一個字上面是像“有”字的頭,下面那個“貝”字代表錢財;第三個字是“無”字頭,下面那個“貝”字也代表錢財,所以這句話應(yīng)該是“有與無孰病”,得到一筆錢和失掉一筆錢哪一個更糟糕?就是塞翁失馬的意思。因為對“無”的字形和字義以及它最初產(chǎn)生的狀況的不了解,《老子》書上就出了這樣的毛病。我們現(xiàn)在從公元前400年~300年出土的文獻中看到的字的原型就是這樣。

簡單總結(jié)一下:“有”字劈開一半,就是“亡”,應(yīng)該念“無”(m)。現(xiàn)在廣東人完全運用古人的方法,把“有”字去掉點什么東西,就是“冇”了。這個字,廣東人念“mou”,就是“有”字的缺失。“無”的最簡單的形式和意思形式就是有的缺失,是依靠于“有”而來的。

第二種“無”是最復(fù)雜的一個“無”字,就是繁體字的“無”字。在甲骨文里,顯然是一個人張著兩支手,手里提著兩串東西。這是一個跳舞的“舞”,舞蹈者手里提著兩掛東西,根據(jù)文獻上說可能是牛尾巴,也可能是茅草。抓住一些東西在跳舞,這是最早的“無”。

跳舞的“舞”后來一變?yōu)椤盁o”,有一個非常有趣的過程。過去對舞蹈的起源有一種解釋:人們勞動疲倦了,然后休息,休息時就跳舞;或者人們高興了就跳舞,就唱歌,這是魯迅先生對音樂和舞蹈起源的一種解釋。可是根據(jù)人類學(xué)家在少數(shù)民族地區(qū)所做的人類學(xué)調(diào)查來看,事情不是這樣的。他們跳舞的最根本原因,是為了與一個神靈打交道。他們不是高興了、吃飽喝足了,才去跳舞;恰恰相反,是沒了吃的東西,想出去打獵了,打獵以前,舉行的一種儀式。譬如說今天要去獵熊,事前就組織一個儀式,儀式上最重要的活動就是模仿狗熊的各種活動,這就成了狗熊舞。這是為了通過這種形式與狗熊的神靈打交道,求得狗熊神靈的諒解,祈求幫助。這是人類學(xué)家調(diào)查出來的舞蹈的最基本的動因。農(nóng)業(yè)收獲或播種的時候也跳舞,他們是為了與農(nóng)作物的神靈打交道。后來隨著生活慢慢的豐裕和豐富,跳舞內(nèi)容也會增加,如增加喜慶的內(nèi)容。神靈是看不見的,看不見就沒法表示,象形文字沒辦法象看不見的形。他們相信神靈的存在,神靈管理著我們許許多多的事。農(nóng)作物、打漁、打獵的,都有自己相關(guān)的神靈。可這神靈看不到,只是相信他確實存在。確實存在又看不到,因此就沒法表現(xiàn),但是還偏要表現(xiàn)它,不然思想就沒法交流,沒法保存。古人想了一個辦法,就用跳舞的動作的圖形來表示跳舞的對象,用有形的舞蹈去表示那個無形的、又確實存在的、要與之打交道的那個神靈。因為舞蹈是為了與神靈打交道,舞蹈就成了神靈的形象化。所以,這個“舞”字,作為動作,叫做“舞”;作為侍奉的那個對象,就是“無”,就是繁體字的那個“無”,它是從跳舞的“舞”字演化出來的。

漢代《說文》在這又犯胡涂了。《說文》里“無”字“從大”,表示“豐也”。《說文》里關(guān)于“無”有三種意思:豐富,快樂,逃亡。實際上,一個字就能說清楚,就是跳舞的那個“無“。為什么會是“豐也”?“無”是沒有,是絕對的少,為什么會是豐富?實際上“無”所侍奉的對象,所代表的神靈,他是豐富的,所以“無”有“大”的意思。“無”不是沒有,“無”是比“大”還要“大”,“無”是最大。這種解釋在現(xiàn)在許多文字字形里面還保留著。如“蕪”字,草字頭下面一個“無”,就是荒蕪。荒蕪不是不長草,不是一點草也沒有。恰恰相反,荒蕪就是有大量的草,比應(yīng)該有的還多,這就是荒蕪。假如“無”字旁邊加個“肉”,就是“月”旁邊加“無”的這么一個字,這不是說骨頭沒有肉,事實上是說這塊骨頭上面有很多肉。廣場的“廣”字里邊加個“無”,就是房屋,正殿兩旁的房子叫做“兩廡”。兩廡不是說兩面沒房子,是兩面的房子數(shù)量非常多。你到故宮去看中間的正殿,兩廡的房子比正殿多得多。曲阜孔廟,正殿只有大成殿,兩廡則有一百間房。一切表示大的、繁的、多的東西,往往用“無”來表示。《說文解字》不大懂,但還是解釋對了,說是“豐也”。“豐”就是豐富。后來清朝人段玉裁做《說文解字注》,就真鬧了個笑話了,他批評前人說,“無”就是沒有,怎么是“豐也”?其實是他自己搞不清楚。

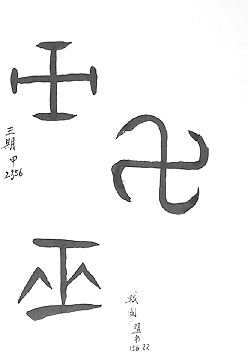

跳舞是為了與神靈打交道,與那個“無”打交道。誰最善于用跳舞跟神靈打交道呢?誰最懂得神靈在哪兒,神靈喜歡什么、不喜歡什么,因而跳出這樣或那樣的舞來表達人類的意思,與神靈來交通呢?這種工作本來是全民族的事情,氏族里的每一個人都會。后來由于生產(chǎn)的發(fā)展,出現(xiàn)分工,這種職業(yè)漸漸地集中到一種人身上,這種人就叫做“巫”。巫是通過跳舞來與“無”打交道的人。舞、無、巫,三個字是一個字,一個是跳舞的手段,一個是跳舞的對象,一個是跳舞者。“巫”字,是甲骨文里跳舞的那個“舞”字的簡化。把跳舞的形狀規(guī)范化,或者說幻化。因為跟神靈打交道這個事本來就有點虛幻,巫婆、神漢本來也就是有一點神經(jīng)兮兮的。(笑聲)造字的人真聰明,干脆再幻化一下,但萬變不離其宗,基本還是跳舞的“舞”字。

現(xiàn)在,“跳舞”的“舞”字有三層意思了,一是動作,跳舞;二是代表神靈的“無”;三是與“無”打交道的“巫”。這三個字連到一起,就代表了一個東西,就是似無似有的那個“無”。看上去沒有或者你看不到的東西,但實際上我相信它有。稍微換一下說法,比如說,天底下有大量的東西是看不見,摸不著,但實在是有的。這些東西并不比那個看得見、摸得著的東西要少,而是更多,更神圣,更偉大。如地球繞太陽運行的規(guī)律,一年是365.25天,這個規(guī)律看不見,可以通過一些現(xiàn)象來觀察。又如地球有一根軸,這根軸指著北極星,成35度傾斜,這根軸也是看不見的。像病毒、病菌,也都看不見,可醫(yī)生看病必須要相信有,而且他要著手去治這些東西。

所以在中國后來就留下一個習(xí)慣。算術(shù)的“算”,這個字在有的時候中間那個“目”寫做“巫”。醫(yī)生的“醫(yī)”,注意是繁體字的“醫(yī)”。現(xiàn)在一改簡體字,今天都沒法講了。(笑聲)“醫(yī)”的下面的那個“酉”,很多時候是寫成“巫”字的。醫(yī)生跟巫差不多,算術(shù)也是在算看不見的東西。現(xiàn)在的醫(yī)生都是科學(xué)家,其實醫(yī)生仍然有巫的性質(zhì),特別是心理醫(yī)生。(笑聲)醫(yī)生的處方前頭都要寫一個Rx,這就是西方的一個符咒,很多醫(yī)生自己也不知道。所以醫(yī)生就是從巫來的。

這就告訴我們一個非常有趣的事情,就是我們應(yīng)該把沒有的東西看得比有還要有。在佛經(jīng)里邊有兩句話叫“實而不有,虛而不無”。一個東西是實在的,但是沒有,這個“沒有”就是看不見的意思,這就是“實而不有”;它是虛的,但不是無,這就是第二個“無”字最簡單的意思。

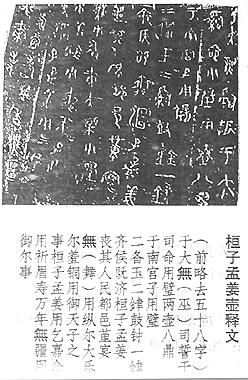

我找到一個銅器銘文拓片,里面有三個“無”字,分別代表三種意思。無有、跳舞和巫,三個“無”字,都是一個字,就是前面說的三種意思。跳舞的動作,跳舞的對象,跳舞者,三個字在一個銅器銘文里同時出現(xiàn),這是了不起的事。我有這種思想在前,后來就偶然發(fā)現(xiàn)這個銘文,正好有代表這三種意思的三個“無”字。

第三個“無”就是我們現(xiàn)在簡寫的那個“無”,是“絕對沒有”。本來沒有,過去也沒有,現(xiàn)在還是沒有,絕對沒有。這是一個不必待“有”的“無”。《墨經(jīng)》說:“無,不必待有。”不必等待有,才是最無的。這個“無”是“絕對沒有”,跟任何“有”沒有關(guān)系。

《墨經(jīng)》里開始出現(xiàn)這種思想,這個時間很晚,要到戰(zhàn)國末年。要形成一個絕對的沒有的觀念,是非常困難的事情。《墨經(jīng)》舉“無馬”為例說:本來有馬,現(xiàn)在沒有了,或者死了、賣了、跑掉了,所以“無馬”之無是待“有”之“無”。另一種“無”是不必待“有”的,如“無天陷”的“無”。天是不可能從天上陷落下來的,這是絕對不可能有的,所以這個“無天陷”的“無”,就是絕對不可能有的那一種。與“無馬”之“無”不一樣,“無馬”的“無”應(yīng)該寫成“亡”,是第一種的“無”。

絕對沒有的思想和觀念,在中國是到戰(zhàn)國才形成的。到了戰(zhàn)國的文獻上,我們才看到一種絕對沒有的觀念。這種觀念以前是沒有的,如果有的話,我們能找到相應(yīng)的符號。以前只有兩個符號,就是我們前面所說的第一種相對于“有”的“無”和第二種雖然超越了“有”,但還離不開“有”的“無”。

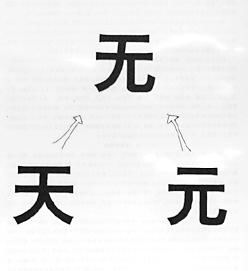

怎么來表示“不必待有”的“無”呢?《說文》里有一個字,就是現(xiàn)在這個簡體的“無”字。《說文》稱:“奇字,無也”。為什么是很奇怪的一個“無”呢?“通于元者,虛無道也。王育說:‘天屈西北為無。'”這就是《說文》的解釋。什么叫“通于元者”?如果把“元”字的一筆往上一捅,就出來“無”字了。“元”就是開始,“通元”則是開始以前,那就到了一個“無”的境界了。那是一個“絕對沒有”的地方,就是虛無,是“道”,是“形而上”的地方。所以說這個奇字“無”字,是“通于元者,虛無道也”。把“元”字往上捅一下,就出來“無”字,這個“無”就代表著一種“道”,形而上的本體,比開始還要開始,比沒有還要沒有。

可是那個王育先生又說了:“天屈西北為無。”為什么屈西北為“無”呢?這是中國古代天文學(xué)的一個觀念。古代天文學(xué)簡單地認(rèn)為太陽是從東南角升起來的,然后運行到西北墜落下去,沒了。第二天升起的是另外一個太陽,它重復(fù)著前面的運行軌跡。所以,西北角有一個大洞,是個黑洞。黑洞質(zhì)量絕對大,無限大,任何東西都可以吸到里面去。黑洞思想在中國古代天文學(xué)中已經(jīng)有了。(笑聲)當(dāng)然,沒那么科學(xué)。西北有一個大洞,天就缺了一塊,女媧補天的故事就是這樣來的。天缺西北角一塊,就是“無”,那是一個無底洞。為什么缺的是西北呢?這個字怎么看出西北來的呢?這涉及到古代中國地圖的一個方位問題。中國地圖是上南下北,左東右西,是一個人面南坐在那里看地圖的方位,跟現(xiàn)在西方傳來的地圖的方向完全是相反的。“天”字的右下角,也就是西北角屈起來,就是“無”了。天缺西北角,西北角上是一個洞,那個地方就是“無”。這就是漢代人對“無”這個奇字的解釋。

這個“無”字是由兩方面構(gòu)成,一是“通元”,二是“天”字缺西北角。兩種意思構(gòu)成一個字,這真夠復(fù)雜。實際上恐怕根本不是這么回事,沒這么復(fù)雜。最早大概是有一個觀念,就是想要表示這個絕對的“無”。表示絕對的“無”更是困難,如果造字的人要是真的想到了“天”和“元”還真是不錯的想法,因為“天”和“元”都是最接近開始的。

第三個“無”實際上相當(dāng)數(shù)學(xué)里的零符號。零符號也是費了一番苦心的。要表示沒有,不能不畫出一個有的圈子或框框,這本身就是個悖論。什么都沒有的地方,外面卻有個框。如果把這個框拿掉,這個“沒有”就沒有了。零符號的發(fā)明是非常重要的一件事情。過去中國數(shù)學(xué)是用空一格來代替零符號的。后來,印度人最早發(fā)明了零符號,大概是在九世紀(jì)。傳到中國時已經(jīng)很晚,已經(jīng)是十二世紀(jì)了。

關(guān)于“無”我們就講這些,下面我們講“玄”。

“玄”比“無”還要難說,“無”可以跟“有”對,“玄”跟什么對呢?《說文》上說:“玄,幽遠也,黑而有赤色者。”春秋或西周時“玄”的字形,像一串香腸,(笑聲)或像一個葫蘆啊。甲骨文里的“玄”字,好像是一把改錐。因此,解釋字的人就說:“玄”,就是“鏇”,圖形我們可以理解為拿一個改錐去鏇東西。竹簡上的“玄”不像鏇東西,而像是天上掉下來兩個包子之類的東西。(笑聲)這個字跟“鏇”就沒關(guān)系。誰解釋成“鏇”呢?大學(xué)者郭沫若先生說應(yīng)該是“鏇”,是鉆木取火的動作。現(xiàn)在“鏇”字被簡化為“旋”了,“旋”字是“方”字旁,“方”字旁的字都跟旗桿有關(guān),像旗、旄、旌,所以旋轉(zhuǎn)的“旋”實際上就圍繞著旗桿在轉(zhuǎn)圈,“旋”跟“鏇”沒有多少關(guān)系。

“玄”有三層意思:其一,黑色,黑里透紅就是玄色;其二,遙遠;其三,高深莫測,奧妙。引申出來,“玄”有時代表宇宙本體。在中國文字里,玄有這么多的意思。這么多的意思,怎么用改錐來解釋清楚呢?改錐跟黑有什么關(guān)系呢?改錐跟宇宙本體有什么關(guān)系呢?郭沫若先生解釋說:“玄”應(yīng)該是改錐,后來解釋為“人旋轉(zhuǎn)”,人一旋轉(zhuǎn),頭就發(fā)暈,眼就發(fā)黑,因此“玄”有黑的意思。(笑聲)這不是開玩笑,這是一種很艱苦的求解方式,也是很浪漫的一種解釋法。

對于“玄”字,我找到一種解法,現(xiàn)在公諸于眾,看看是否能說清楚。解釋“玄”字,我們要找出它既是玄遠的,又代表黑顏色的,又代表天道的,代表本體的,看上述三層意思能不能在一個“玄”字里面包含。

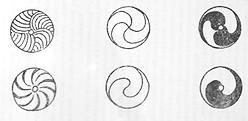

1955年在湖北和四川交界長江邊上的屈家?guī)X修水庫,挖掘出一座古代的房子,房子里有很多紡錘。紡錘就是一塊石頭或者泥巴做的一個圓圓的東西,中間有一個眼兒而已。出土的紡錘上面都有花紋,而且是紅顏色的。我現(xiàn)在收集到的有18種之多,從中找出6個更典型的圖案,將它們簡化一下,看起來像是一種水的旋渦!旋渦要表現(xiàn),就是用花紋,這種花紋就給人一種旋渦的感覺。假設(shè)紡錘中間支上一根棍兒,讓它轉(zhuǎn)起來,它的花紋自然形成一根漸進形的旋渦。

古人為何突發(fā)奇想,要搞這個旋渦干什么呢?我設(shè)想:這是古人對水的一種崇拜。他們認(rèn)為是水帶來了一切,生命的源泉,生活的需要,最后乃至于死亡以后的歸宿,都跟水有關(guān)系。崇拜水怎么表示?先民們所做的就是畫水的旋渦。他們認(rèn)為水的旋渦足以表示水的奧妙、神奇、深不可測。畫出圖案后,抹上紅色,表示濃重和神圣,用紅色的水紋表示先民對水的崇拜。因為萬物都是從這個旋渦里出來的,萬物最后又歸集到這個旋渦里去。我們看旋渦可以產(chǎn)生這種感覺,水面上有一個旋渦,漂浮的一些小草什么的都會被旋進去。萬物又產(chǎn)生于旋渦,比如說孫悟空要借寶時,孫悟空借寶,不到天上去借,卻要到東海龍王那兒去借。萬物藏于海,海里是最神奇,所以孫悟空跑到龍王那兒去借寶。

水可能是綠的、白的,由于光的關(guān)系,旋渦本身看起來是黑顏色的,先民相信旋渦是奧妙的,是不可測的,萬物都是從這里出來的,萬物又歸到這兒去。這許多含義正是“玄”字的幾種意思。萬物所出和所入的地方,就與“天道”、“形而上”聯(lián)系在一起了。在中國的五行里有一個水神,名字叫“玄冥”。五行大家都知道,就是金、木、水、火、土,古人給每一行都安排了一個神。金神蓐收、木神勾芒、水神玄冥、火神祝融、土神后土。別的神我們不講,水神為什么叫“玄冥”?以前沒有解釋,現(xiàn)在我們說,“水”與“玄”有非常密切的關(guān)系,玄是水的一種狀態(tài),水成旋渦狀才叫“玄”,因此,水神就起了這個名字。

崇拜水的思想和觀念,后來慢慢發(fā)展成為一種哲學(xué),這就是中國的道家。道家是崇拜水的,《老子》五千言里好多地方談到水,如“上善若水”,“水善利萬物而不爭”。上善,最高的善,就像水一樣,水可以柔弱勝剛強。道家崇拜水,還可與道家發(fā)生在中國南方長江流域一帶史實連起來。道家因此把“玄”作為他們的最高哲學(xué)范疇,老子說“玄之又玄,眾妙之門”。一切萬物都是從這兒出來的,所以是“眾妙之門”。

江南許多橋梁上的圖案都是這種旋渦,且往往在橋的正中間,在很隆重、很神圣的地方。可見這種觀念比較普遍,特別是在水鄉(xiāng)。這樣的圖案在日本和韓國也有。日本神社里經(jīng)常有一種比較典型的“三元圖”,在日本這種圖案的名字叫“巴”。為什么叫“巴”?日本許多學(xué)者都不知道,說就是叫“巴”。(笑聲)現(xiàn)在我找到一個答案。“巴”,即巴蜀之“巴”,屈家?guī)X所在就是“巴”,古代叫做“巴谷”,或者說四川和湖北之間沿江的那一帶地方就叫“巴”,可能就是從那兒來的。日本還有一種動物也叫做“巴”,這種動物整天用自己的嘴去咬自己的尾巴。總是咬不到,或剛剛咬到又脫落了,因此它就老是在那兒轉(zhuǎn)圈。我想這個“巴”也是同樣表示旋轉(zhuǎn)的意思,而旋轉(zhuǎn)最常見的方式就是水的旋渦。韓國許多地方有這樣的圖案:一個“三”字形,涂上三種顏色。很顯然這也是水的花紋。韓國人經(jīng)常把它畫在大鼓的鼓皮上,或者畫在廟里的窗戶上。實際上都是水的雛形的變形,是水的旋渦的規(guī)范化或圖案化。

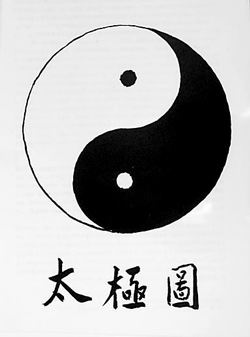

太極圖大家很熟悉,太極圖實際上就是剛才紡錘里的一種,當(dāng)然那個沒有這么規(guī)范和完整,經(jīng)過后人特別是宋人的修改,著成白、黑二色,附加了陰、陽諸多觀念,于是變得典型、規(guī)范。我們很清楚能看出來,太極圖就是一個旋渦,它的顏色也幫助我們理解“玄”有黑的意思。太極圖雖然在中國出現(xiàn)很晚,思想的萌芽則在新石器時代“屈家?guī)X文化”中已經(jīng)出現(xiàn),大概在公元前三千年。

總之,“玄”的解釋很簡單,就是對水的崇拜,是對水的一種形象化表達,具體地說是對水的旋渦的一種形象化表達。它出于一個崇拜水的氏族,最后一直提升到哲學(xué)本體的高度,“玄”字因此變得非常“玄”。如果還原到水的旋渦,很玄妙的哲學(xué)思想就變得非常普通,可以與現(xiàn)實的生活歷史聯(lián)系起來。哲學(xué)這個東西并不奇妙,如果奇妙只是我們還沒有弄懂,我們應(yīng)該用很多辦法,從各種方面去弄懂它。我們弄這些干什么?搞清中國文化。搞清中國文化為什么?增強我們民族的凝聚力,增強我們的認(rèn)同感和歸屬感。

我想今天關(guān)于這兩個字,我就簡簡單單講這些,耽誤大家很多時間,對不起,謝謝!(掌聲)

原刊《光明日報》2006年5月9日 |