一、從黃炎培、毛澤東“窯洞對”說起

從秦始皇統一六國到辛亥革命推翻清朝的兩千一百多年間,許多王朝此亡彼興,此興彼亡,就像走馬燈一樣轉換。總的印象是,王朝的興亡似乎有一個循環的周期,這種歷史的循環論早在西漢就出現了。司馬遷在《史記》中說:“三王(夏商周)之道若循環。”其根據就是戰國以來陰陽家傳下來的所謂“五德終始說”。宇宙間有金木水火土五種元素,相生相剋,把它附會到王朝命運的興替上。

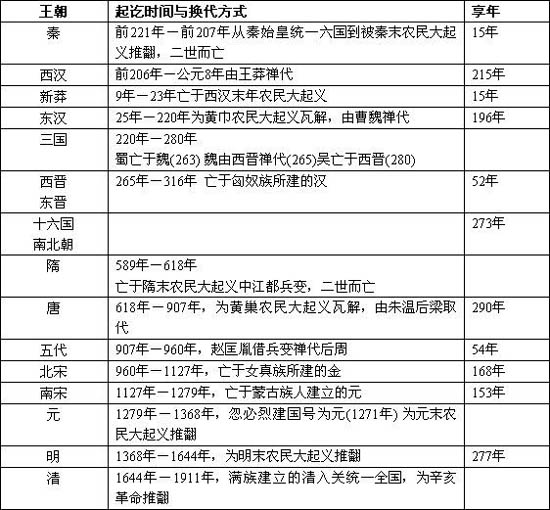

1945年黃炎培訪問延安,在窯洞里與毛澤東談話(毛澤東、黃炎培的這番談話,人稱“窯洞對”)說:“我生六十多年,耳聞的不說,所親眼看到的,真所謂‘其興也浡焉’,‘其亡也忽焉’,一人,一家,一團體,一地方,乃至一國,不少不少單位都沒有能跳出這周期率的支配力。”這大概是第一次提出王朝興亡周期率問題。歷史上那些享國時期長一些、版圖大一些、國力強一些的王朝,數得出來的有十幾個,我這里列了一個詳細的表(見下面表1)。有的王朝雖然時間短,但地位重要,也把它們排上了。從這個表可以看到,有的王朝歷時長一些,像西漢、東漢、北宋、南宋各近200年或200年以上,唐、明、清更長一些,近300年。

表1:

這些王朝都有著相似的歷程,即興盛――停滯――衰亡,而由新的王朝所取代。各個王朝面臨的問題也有相似之處,借用黃炎培的話,稱之為王朝興亡周期率。那些時間短促的王朝,如秦朝、隋朝,其興也驟,其亡也速,在很短的時間內其矛盾迅速激化、爆發,似乎是更明顯地說明了王朝興亡周期率的作用。

二、新王朝取代舊王朝,有三種途徑

一個新王朝取代舊王朝,不外三種途徑:

第一種途徑是靠戰爭,所謂“以馬上得天下”。這里又有兩種情況:第一種情況是舊王朝末年的農民起義直接推翻了舊王朝,新王朝在戰亂中乘時而起,其中有的是起義領袖蛻化為新的封建帝王,像秦末的劉邦,元末的朱元璋;有的是在農民大起義失敗后,貴族軍閥在群雄混戰中建立起新朝,像新莽末年的劉秀。另一種情況是農民大起義沒有直接推翻舊王朝,但給了它致命的一擊,使它瓦解,新王朝在起義后的混戰中降生。像東漢末年的黃巾起義、唐之代隋、唐末的黃巢等。

在這兩種情況中,王朝末年的農民起義在舊王朝的覆亡中起了決定性的作用。不管農民起義的結局如何,政權最后還是落到了新的封建王朝手里,封建社會一直延續下來。

第二種途徑是王朝的更代采取了非暴力的手段,新興統治集團操控了國家的軍事和政治,威逼舊王朝統治者交出政權,美其名曰效法堯舜的“禪讓”,其實就是篡位。像王莽的代西漢、曹丕的代東漢、司馬炎的代曹魏、楊堅的代北周、趙匡胤借“陳橋兵變”取代后周,都是借用了“禪讓”的名義。

“禪讓”里最具有戲劇性的就是宋太祖趙匡胤,他本來是軍隊將領,他要篡后周的皇位,后來周世宗打仗病死了,七歲的小皇帝即位,趙匡胤控制了兵權,就使陰謀先制造輿論說后周的皇帝干不長,要換人,然后就得到一個謊報的軍情,說北方的遼國進攻。于是,他馬上帶兵出征,走到開封附近的陳橋驛,他停下來喝酒,半夜里發生兵變,部下鬧起來,把趙匡胤從睡夢中叫醒,糊里糊涂穿上皇帝的黃袍,即位當皇帝。然后就急忙回到汴京開封,改朝換代。“陳橋兵變”、“黃袍加身”是中國歷史上和平篡位最有戲劇性的一場。

第三種途徑就是崛起于北方的游牧民族,借中原舊王朝戰亂的機會起兵南下,征服半個乃至全部中國。像五代后期契丹族建立的遼,北宋末女真族所建的金,南宋后期蒙古族所建的蒙古汗國和元(這是北方民族第一次征服了整個中國),明末滿族所建的清(這是北方民族第二次征服了整個中國)。北方民族所建立的王朝,由于其社會發展程度落后,帶有濃厚的民族壓迫和民族歧視色彩,給中原民眾帶來的苦難是很深重的。

三、為什么王朝興亡跟農民起義有關系?關系是什么?這是很值得研究的問題

歷代王朝的興替多數都與農民起義有關。比如西漢是秦末農民大起義以后建立的,東漢是王莽末年農民大起義以后建立的,唐朝是隋末農民大起義以后建立的,明朝是元末農民大起義以后建立的,清朝是明末農民大起義以后建立的,這些王朝時間都比較長一些,或者將近三百年,或者將近兩百年。可見農民起義對舊王朝的打擊可能很厲害,打得狠一些,新王朝就維持的長一些,可能有這種關系。

為什么王朝興替、興亡跟農民大起義有關系?關系是什么?這是一個很值得研究的問題。古代中國是農業國,主要生產部門是農業,老百姓主要是農民。農民有一個特點,既是個體所有者,又是小生產者,這樣的農民是分散的,也是很脆弱的,維持生活主要是守著自己的或租于地主的一小塊土地,稍有風吹草動就會破產,家里有病人或死了人,或有天災,或有兵禍打仗,甚至封建政府的剝削重了,他就受不了。就像重負的駱駝已達到極限,再加上一根草,就把它壓倒了。農民活不下去了,起義就開始爆發,一路打過去,很多貧苦的老百姓跟著跑,參加起義軍。歷史上的暴動,無論是哪個朝代、哪個階級,包括紅軍起義暴動,都是一走就帶一大批人走。

這跟封建王朝末期的政治很有關系。王朝末期,為政總是很苛暴,賦稅刑罰很重。比如秦朝末年“收泰半之賦,發閭左之戍”,“泰半之賦”就是農民三分之二的收入都被掠奪。征發兵役和徭役時,村里分閭左和閭右,閭左地位低一些,閭右地位高一點,首先征發閭右,后征發閭左,征到閭左,勞動力就都給調光了。秦朝末年刑法也很苛暴,所謂“赭衣塞路,囹圄成市”,“赭衣”是土黃色衣服,罪犯穿的,街上都是罪犯;“囹圄”是牢、監獄,關犯人的地方,監獄也像市集一樣,人滿為患。秦始皇殘暴地剝削,還要征發百姓修長城、戍五嶺、修馳道,還有建阿房宮、驪山墓即秦始皇陵。其中阿房宮和秦始皇墓,抓的勞動力各有七十萬。此外,河套防匈奴,到南面、廣東、廣西一帶的移民也有幾十萬人。秦朝當時的全國人口大約是三千多萬,男的占一半,一千七百多萬,老少去掉,也就剩下千把萬人,來回征發調度,全國勞動力有很大損耗,結果農民受不了,就引發陳勝、吳廣農民大起義。隋朝隋文帝篡位建國,搞的還不錯。隋煬帝靠著陰謀上臺后,修宮室,修東都洛陽城,開運河,修長城,修路,大舉巡游,還要打仗,發動對高麗的戰爭,全國每年征發的徭役幾百萬人。老百姓受不了,爆發小股起義,很快變成大起義,隋朝垮臺,隋煬帝最后被隋朝軍隊兵變殺了,隋朝也就亡了。明朝末年苛征三餉――剿餉、遼餉、練餉,遼餉是對付清朝,打仗要征調軍費,剿餉對付農民起義,練餉是練地方武裝。民不聊生,死亡枕藉,流民四散。最后李自成勢如破竹,攻下北京,明朝最后一個皇帝崇禎吊死在煤山,即現在景山,明朝滅亡。

四、怎樣看待改朝換代的三種途徑

前面說過,農民起義推翻或打擊舊王朝,是導致改朝換代的一種重要方式。歷史研究中關于農民起義的評價很不一樣。以前,人們認為農民起義都是好的,都是英雄,包括李自成、包括太平天國的領導人都是英雄。后來就開始有不同的看法。農民戰爭是一種規模很大的戰爭,戰爭本身很殘酷,殺人也很多,對經濟破壞也很嚴重,以至于現在有些論者比較過度地渲染夸大農民戰爭的破壞作用,認為戰爭不僅破壞經濟,損害人民、損害生命,而且還導致經濟倒退。有一種論點認為太平天國時候對江南破壞太厲害,以致中國近代化受到很大影響,發展不起來民族工業,發展不起來資本主義,因而太平天國只有破壞作用。

這種論點不能算是公正的。第一,農民如果還能勉強維持最低限度的生活,就不會造反,只有實在受不了才會起來造反。農民起義規模很大,是一個群眾性運動,不完全是少數人挑起來的,實際上是王朝末期社會矛盾的總爆發。如果追究戰爭責任,與其說農民負主要責任,不如說剝削者、統治者負主要責任。

第二,農民戰爭是很殘酷,但是打仗是雙方面的,鎮壓起義的統治者并不比起義者更“仁慈”,其殘酷更有過之。明末戰亂中有所謂“賊來如梳,兵來如篦,官來如剃”之說。鎮壓太平天國起義的曾國藩曾有“曾剃頭”的外號。

第三,原來的舊王朝已經腐朽到無可救藥,而且并無愿望與能力自動退出歷史舞臺,只有農民大起義的沖擊,才有可能改變舊的黑暗的統治,給新興的勢力掃清道路,創造條件。這里正體現了農民起義對歷史的推動作用。當然,農民并不代表新的生產力、新的生產關系、新的勢力,也并不能建立一個嶄新的社會制度,只能在戰爭中和戰爭后被野心家利用了去作為他們改朝換代的工具。盡管舊的封建勢力受到沉重打擊,但繼之而起的還是新的封建王朝,這是農民的悲劇,也是歷史的必然。

至于其他兩個改朝換代的途徑,“禪讓”掩耳盜鈴,新朝也不可能大力打擊那些腐朽黑暗的舊勢力,為政多是“率由舊章”,少有興革,并未注入多少新的血液和活力。而北方民族入主,取代舊王朝,他們憑借強大的武力恣行壓制,很難持久(清朝可能例外,它的統治似乎更有章法)。

五、有三個矛盾,如果新王朝處理得很好,就可能出現興旺發達的盛世;否則就可能引起社會大震蕩,乃至王朝的迅速覆亡

新王朝建立之始,一般來說要面對三個重要矛盾。統治者如果善為處置,就會出現盛世,否則就會引起大震蕩,乃至王朝的迅速覆亡。章士釗《柳文指要》中的《柳子厚生于今日將如何》,柏楊《中國人史綱》中的《瓶頸危機》一節都指明了這一點。比如,柏楊指出:

“夏王朝和商王朝建立的初期,都曾爆發過致命的政治災難。夏王朝第四第五任君主,和商王朝第三任君主時,也就是,當夏王朝開國后四十年左右,和商王朝開國后也是四十年左右時。夏王朝政權接連被后羿和寒浞奪取,商王朝政權也落到伊尹之手。結果雖然傳統的當權人的后裔取得勝利,但已經殺人千萬,血流成河,而這些后裔并不一定十拿九穩的可以得到勝利。

中國歷史上每一個王朝政權,都有這種類型的場面。這使我們發現一項歷史定律,即任何王朝政權,當它建立后的五十年左右,或者它傳到第二代第三代時,就到了瓶頸時期――所謂若干年和若干代,只是為了加強印象而設,當然不會有人機械地去解釋。在進入瓶頸的狹道時,除非統治階層有高度的智慧和能力,他們無法避免遭受到足以使他們前功盡棄,也就是足以使他們國破家亡的瓶頸危機。歷史顯示,能夠通過這個瓶頸,即可獲得一個較長期的穩定,不能夠通過或一直膠著在這個瓶頸之中,它必然瓦解。”那么,怎樣才能通過這個“瓶頸”呢?我們從新王朝面臨的三個矛盾說起。

第一個矛盾是農民同新王朝,農民同地主間的矛盾。原來農民與舊王朝、與地主尖銳激烈的對抗,這時趨于松弛和緩和,新王朝統治者如果接受教訓,采取一系列緩和矛盾的政策,如輕徭薄賦、與民休息、招輯流亡、減省刑罰、整飭吏治、實行節約等,用不了多久,就可以出現生產恢復,經濟繁榮,戶口繁衍,社會安定的良好局面。有名的西漢“文景之治”,唐“貞觀之治”和“開元盛世”,清前期的“康雍乾盛世”等,就是這樣來的。

但一旦新王朝不采取這個辦法,而采取倒行逆施的辦法,橫征暴斂,到處花錢,到處浪費,到處奢侈,問題就來了,老百姓到時候抵不住、維持不住,就開始造反,原來的王朝很快就滅亡了。中國歷史上有兩個很重要的王朝,一個是秦朝,一個是隋朝,開局都不錯,但滅亡很快,到第二代皇帝就完了。“其興也速,其亡也忽”,這是他們橫征暴斂、大肆興作、嚴刑酷法、大肆奢靡帶來的惡劣后果。

第二個矛盾來自統治階級內部。新朝建立,尚未穩固,人心尚未完全認同,統治階級之間矛盾尖銳,不僅地方勢力反抗新朝,中央內部也有各種勢力對抗。

這里最富有戲劇性的是宋朝,宋朝的開國皇帝宋太祖趙匡胤是借“陳橋兵變”黃袍加身當的皇帝,按照習慣,他應該傳位給他兒子,可是他的弟弟趙匡義有野心,趁著宋太祖生病的機會逼迫趙匡胤,兩人吵起來。吵些什么,外邊人不知道,躲在外邊遠遠地看,只看見蠟燭影子搖搖晃晃,有人影來回動,聽有斧頭把兒著地的聲音,這就是有名的“燭影斧聲”。沒多久,宋太宗宣布宋太祖死了,臨終囑托由宋太宗即位,“燭影斧聲”千古之謎,到現在也沒有人能夠破解,大概是趙匡義搞了一個陰謀,事先有所布置。

明朝“靖難之役”也是皇位繼承問題,明太祖有二十五個兒子,太子死了,只有把皇位傳給孫子,這就是建文皇帝。當時他的兒子有很多不服,其中明成祖燕王朱棣在北京起兵,雙方打了三年,最后南京被攻破,建文皇帝失蹤了。另一說法是,建文皇帝當時跑掉,當了和尚,明成祖后來到處追建文皇帝。一個傳聞說跟武當山有關,武俠小說里有武當派,武當派的祖師爺張三豐掩護建文皇帝到處逃跑,所以明成祖拼命秘密地去抓張三豐和建文皇帝,這是一個說法。再一個說法是,建文皇帝跑到國外,明成祖到處探訪建文皇帝的下落,甚至派鄭和七下西洋密訪,結果還是沒有下落。現在經過歷史學家的研究,認為建文皇帝確實沒有跑掉,多半死于亂軍之中,這當中的細節跟“燭影斧聲”一樣,是一個謎。

統治階級內部斗爭也可以是一個瓶頸,一個狹窄的通道,過得去就好,過不去就會出現很大的問題,整個王朝也被顛覆。像西晉沒多久就出現“八王之亂”,打來打去,最后出現農民起義,出現五胡十六國,西晉就滅亡了。

第三個矛盾是新王朝與北方游牧民族的矛盾。當新舊王朝更替之際,原先被壓制的北方游牧民族驟然趁勢而起,南下侵迫新朝,這時新朝視其國力條件而采取不同的對策。比如,西漢初年,國力還不行,比較弱一點,統治還不穩固,所以對付北方游牧民族――匈奴是妥協和親,直到七十年后的漢武帝,國力充盈,才大舉進攻匈奴,取得決定性的勝利。唐太宗初即位,對兵臨城下的東突厥也是先行謀和,待三年后準備充分了,再全力進攻。明成祖對蒙古則挾常勝之師,大舉征討,五次出塞。但是新朝這些對策必須正確,不然會有亡國之虞。像五代的后晉石重貴率爾抗拒契丹,結果亡國。北宋初年兩次攻遼都大敗而還,最后訂立“澶淵之盟”,奉送大批歲幣,擺脫不了屈辱局面。

面對這些矛盾,如果拒絕接受歷史經驗,采取不妥當的辦法,將會帶來惡果。北宋為了限制和防范唐后期的藩鎮割據和農民的反抗,強化專制主義中央集權,渲染重文輕武、重內輕外,大量養兵養官,出現“冗官冗兵冗費”的痼疾,造成“積貧積弱”的局面。南宋偏安江左,對南下的金兵一再屈辱求和,統治者仍一味歌舞升平,甚至粉飾太平,無所作為,最后亡于蒙古,以致兩宋成為歷史上最羸弱的王朝。

六、歷來王朝中期都會出現危機,也都有針對危機的改革,然而,最終的結果卻是沒有活路的農民起來造反,這是為什么

一個王朝到了中期,統治時間長了,開國時新鮮的勁頭失去了,惰性出現了,對國家的治理漸漸弛緩了,各種矛盾開始孕育,土地兼并激烈起來,賦稅逐漸苛繁,貧富分化開始嚴重,吏治走向敗壞,腐敗現象滋生,統治者奢靡浪費開始成風,對外戰爭遷延不決,農民小股起義出現了。這時一些有見識的統治者開始指陳時弊、倡言改革。改革針對國計民生,更重要的在經濟方面,希望能夠減輕一些農民負擔,減輕一些經濟危機、財政危機。

西漢漢武帝時候,任用張湯、桑弘羊改幣制,統一用五銖錢,另外還有一些辦法如均輸平準,簡單地說就是國家控制貿易,控制商業,也限制大商人的實力膨脹,改善一些財政經濟狀況,改善一些人民的生活。

唐中期“安史之亂”以后,財政非常亂,收入很少,就重用劉晏改鹽法,把鹽改為專賣,收鹽稅。鹽稅是一種間接稅,交稅以后,鹽價漲,消費者買的是高價鹽,實際上就交了稅,現代國家的稅法大部分都是這一類。楊炎行兩稅法,把稅制整頓清理集中,主要收一個土地稅和戶稅,收稅由收實物改為原則上收錢,這辦法起過一些作用。

北宋王安石進行稅制經濟方面的改革。明朝張居正行“一條鞭法”,把很多苛捐雜稅、各種正稅雜稅統一征收,來減輕人民負擔。到清朝康熙時候,開始實行“滋生人丁,永不加賦”。雍正時候實行“攤丁入畝”,丁稅取消,改成田稅,收稅標準看土地多少而不是看人口多少,土地稅與人頭稅脫鉤,此后人口增加就沒有關系了。

所以,歷來王朝中期都有危機出現,都有針對危機的改革,這類改革往往收到一定的效用,然而行之不久,或因遭反對而廢罷,或者因種種原因而走了樣。這樣,王朝危機還是延續下去,原來的矛盾繼續激化。到了王朝的末世,終于引發了嚴重的危機,橫征暴斂,吏治敗壞,賄賂公行,人民困苦,盡管有識之士大聲疾呼要求改革,然而整個王朝就像滋生了毒瘤,已經無可救藥,其中最黑暗的東漢、唐后期和明這三朝還來了個最腐朽的宦官專權。國家機器像一輛重載的破車,順著下坡一直往前開,速度越來越大,最后只有一個辦法,掉到懸崖底下,翻車摔了。那時候改也不行,不改更不行,最后只有一個辦法,各種矛盾來了個總爆發,沒有活路的農民起來造反,舊王朝也就在農民大起義的浪潮中毀滅了。

七、兩千年王朝興亡史的啟示

從兩千年王朝興亡史中,可以認識到:

第一,古代中國是農業社會,農業是基礎,農民占全國人口的絕大多數,統治者如何對待農民,成為一個王朝成敗的關鍵。王朝之興,原因往往在于比較正確地對待農民;王朝之亡,必然是不正確地、錯誤地對待農民。

一個新王朝在農民大起義之后崛起,痛定思痛,往往很注意吸取農民起義的教訓、舊王朝滅亡的教訓。西漢初年一些人經常注意的就是不要蹈亡秦的覆轍,唐太宗也是不斷以隋為戒,注意隋朝覆亡的教訓。明清之初也是如此。新王朝統治者們注重歷史的經驗教訓,采取正確的措施,這是那些新王朝的統治者們在初期取得成就的最大原因。

第二,古代中國不僅是一個農業社會,也是一個階級社會,歷代王朝的統治者也是剝削者,追求自身的利益,他可以接受農民戰爭的教訓,可以接受前代王朝破滅的教訓,但也可以不接受。尤其是羽毛豐滿,勢力強大后,就忘乎所以,不再自我控制。另外,各級官僚機構和各級官吏是專制主義中央集權國家很重要的一部分,所以吏治為歷來統治者所重視,王朝興起時往往很注意整飭吏治,像西漢、唐朝甚至包括明朝都是這樣。一個王朝之所以衰亡,很大的原因就是吏治的腐敗,怎么治也治不過來,它就完了。

歷代統治者對待農民,對待吏治,所崇奉的一個基本思想是“民本”思想,“民為邦本”,國家基礎在于老百姓。“民為邦本”很重要,但各級官吏不是人民的公仆,而是老百姓的父母。官是父母官,對待人民要“牧民”,讓他們吃飯吃好,不要打架,像放牧牛羊一樣。“牧民”這種態度在古代是一種很進步的思想,但是現在看就不夠了,局限也在這里。

跟“民本”相對應的是“民主”思想。我感覺中國歷史上對“民主”好像不大講究,好官清官講究的是“為民做主”,所以有一句話“當官不為民做主,不如回家賣紅薯”,這話有一段時間膾炙人口,我看這個還是差一點。各級官員應該是人民公仆,為人民服務,光是為民做主,還是用上下級的關系、還用統治被統治的關系看待官民關系。唐太宗很強調皇帝和老百姓是船和水的關系,“水能覆舟,亦能載舟”,處理好,坐起船來很方便,處理不好,就掀起風浪,把船翻了。這里主體還是統治者,老百姓是被統治者,是一個只是受動的客體。中國歷史上一再講到“為民做主”,講到“親民”、“為民父母”、“愛民如子”、“民為邦本”,好像跟今天理解的民主思想總還要差一點。

第三,歷代王朝興亡,乍看起來不免是周而復始的循環,但并非單純的回歸。不是像一個不倒翁一樣,一推一歪再一搖,又回到原來的位置,它應該像螺旋形一樣,在不斷地循環之中,不斷上升,不斷發展,但是這種上升發展的勢頭到宋朝以后受到了阻礙,不如歐洲。

歐洲從十字軍東征,十一世紀以后,商品經濟和城市發展,資本主義因素出現,像意大利這些地方,早期資本主義因素就出現了。大概十三世紀以后,偉大的文藝復興出現,十五世紀航海地理大發現,打通印度航路,發現美洲,環游世界。隨著資本主義發展,隨著文藝復興,隨著地理大發現,以后出現西方一些國家瘋狂掠奪分割殖民地,種種矛盾出來以后,歐洲引發資產階級革命。19世紀末期由于生產力發展進一步要求,出現產業革命,歐洲開始現代化,歷經發展到了今天的現代社會。

中國宋代以后,歷史發展雖然看起來是在回旋,可是發展停滯,以致到十九世紀中期以后,歐洲的資本主義殖民主義勢力侵入,中國成為一個半殖民地半封建社會,中國近代化也受到阻礙。幾經周折到現在一百多年,中國現在還在現代化道路上前進,還不能說是一個發達國家。我們的目標應該是在本世紀中期以后進入一個中等發達國家,距離很發達國家還差一步。

回到六十年以前延安窯洞里,當時黃炎培講到王朝興亡周期率的時候,不無憂慮地說:“(一人,一家,一團體,一地方,乃至一國)大凡初時聚精會神,沒有一事不用心,沒有一人不賣力,也許那時艱難困苦,只有從萬死中覓取一生。繼而環境漸漸好轉了,精神也就漸漸放下了。”“中共諸君從過去到現在,我略略了解的了。就是希望找出一條新路,來跳出這周期率的支配。”當時和他對話的毛澤東就很樂觀地回答:“我們已經找到新路,我們能跳出這周期率。這條新路,就是民主。只有讓人民來監督政府,政府才不敢松懈。只有人人起來負責,才不會人亡政息。”聽了毛澤東的回答,黃炎培十分高興:“這話是對的,只有大政方針決之于公眾,個人功業欲才不會發生。……把民主來打破這個周期率,怕是有效的。”毛澤東所說的這條民主新路,正是從孫中山領導推翻清朝專制封建統治開始,中國人民長期奮斗盼望實現的那條民主道路。

黃炎培與毛澤東的窯洞談話,已經過去了60多年。我們幾經艱難躓蹶,至今仍在現代化的道路上努力前進,也至今仍在體制上和機制上為實現民主、實現人民對政府的監督、實現真正的人民當家作主而努力。我想這就是王朝興亡周期率給我們的最大昭示。

原刊《北京日報》2006年7月10日

|