內容提要:這是作者《中國封建經濟結構》一文的姊妹篇。作者深入探討了中國封建經濟結構的運轉和發展規律。文章強調,中國原本比較先進而后來卻相對落后,其中內部機制、內部因素在起作用,而這種機制和因素,主要應從封建社會的經濟方面去探求。

關鍵詞:封建;經濟;結構;運轉;發展

一

這是《關于中國封建經濟結構》一文的繼續[1]。也可以算是《關于中國封建經濟結構》的下篇。同上篇一樣,本文只能提出幾點簡單和粗糙的想法,一般只作敘述不去展開,不征引材料也不去引用數字或作量化分析(中國古代歷史研究中量化是很困難的,史料所提供的數字要么不準確,過于籠統,要么屬于個案,缺乏普遍性),也不涉及其中的爭議和不同看法。只打算提出一些問題,以供思考或進一步探索。至于其與上一篇略有重復之處,則是難以避免的。

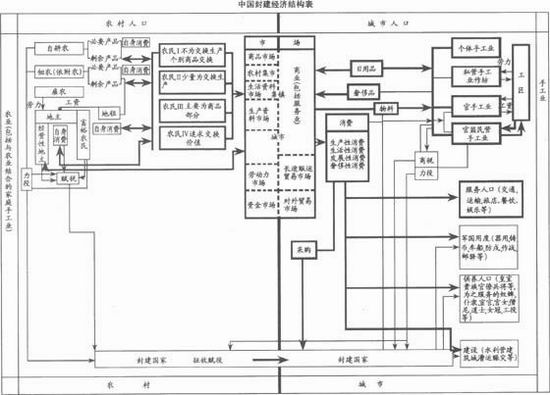

關于中國封建經濟結構,本文列了一個表,以力求顯示中國封建經濟結構運轉的模式。但這個模式,并不是固定不變和僵化的,盡管在兩千多年的時間里表列的各項一般都在平穩地和循環地周轉,但仍不時有斷裂曲折、停滯和倒退,而總的趨勢則是在發展和進步,呈現一種螺旋形上升的態勢。

對此,擬作一些具體些的說明。現在的問題是:(1)這種發展和進步的動力來自何方;(2)它是一直循環下去,還是會有一個終點,一個突破;或者說一直不能有一個突破;這實際上是說中國封建經濟結構與西方相較何以到后來停滯落后,也就是常說的“李約瑟難題”。

這個表分為兩半,中間由雙線隔開,表左是農村,表右是城市。各部分分粗細兩種,粗線代表商品經濟和同商品有關的東西;細線代表非商品性的活動和非商品性的東西。粗細兩種套框及兩種線條,代表商品性和非商品性因素的混合,箭頭則指向產品、物資、貨幣及勞力的流向。

表的左半表示農業,左半上方,顯示農村人口,左半左側顯示農業經濟(包括與農業結合的家庭手工業),左半下方顯示農村。這也就是當今所謂的“三農”。右半上方顯示城市人口,右半右側為城市手工業,右半下方為城市。中間雙線一帶方框顯示商業和市場。

二

封建時期的中國是農業國家,農業是最重要的生產部門。講中國封建經濟的運轉先從農業談起。

中國傳統農業的形式是個體小生產農業,其本身具有細小、分散、脆弱的特點。作為一個個個體,它以小家庭為經營單位,獨立從事農業生產的全過程,農業與家庭手工業相結合,帶有濃厚的自然經濟色彩,追求使用價值。

中國傳統農業的類型是大陸集約型農業,說它是大陸的,那是因為它是處在一個互相關聯不斷擴展的大陸農業區中間,說它是集約型的,是指它以精耕細作、高投入高產出,土地少休閑,不斷提高單產及復種指數為特征。但由于人口多,耕地相對較少,人均占有耕地不是很多,農業勞動生產率不能算很高。漢代一個農業勞動力每年產糧在2000斤上下,經過努力,單產雖然有所增加,耕地總面積有所擴展,糧食總產量有所提高,但由于人口增長,人均耕地也相應減少(2005年1.40畝),以至各個時期一個勞動力產糧始終在2000斤上下徘徊。

各種類型的農民是主要的生產者,自耕農占有土地及占有主要生產資料,佃農和依附農則從地主那里租種土地和占有部分生產資料(雇農則完全沒有自己的生產資料)。就一家一戶而言,自耕農占有的土地是少量的,總產量是少的,必要產品和剩余產品也是少的,剩余產品尤其少,大約占總產的1/3左右。這1/3的產品還要應付各種賦稅和公共開銷,有一部分支付日用或貯存,作為商品到市場去交換的是很少量的,為的也是提供日常生產和生活的必需用度(如鹽、鐵、陶瓷),能用于再生產和擴大再生產的約占總產量的8—15%。佃農的再生產能力尤其低。總起來說,這種大陸集約型的個體小生產農業所反映的生產力水平是相當低的,積累是很小的,再生產和擴大再生產的能力是很有限的,抗御災害的能力是很差的。在平常年景,自耕農大概可以維持溫飽生活,佃農則可維持較低水平的生活。一遇天災,他們往往是壓縮自己的必要產品的消費,降低生活水平以維持最低限度的生活,其次是借高利貸。當災情嚴重或持續時間長,農民生產繼續不下去了,生活也維持不下去了,他們只是等著餓死,或者棄家流亡。總之,各類農民生產增長有限,但生活都具有很大的彈性,積谷避荒為他們所向往,耕三余一是他們一生的追求。

每戶農民生產的增長有限,積累更其有限,但農戶數量巨大,各家各戶的涓涓細流匯聚成了滔滔巨流,農產品累積起來收入倉儲或投入市場是一筆巨大的數字。在一段相當長的時期內,如果社會相對穩定,這種數量的增長是可以看得出來的,象西漢初的七十年,唐玄宗開元年間,都是如此。

農民經濟不僅有很大的彈性,而且再生能力很強,以一家一戶而論,個體小生產農業是很容易破產的,但又有不少隨時滋生出來,填補了缺失的位置。一次大的戰亂,往往戶口“十不存一”“十才二三”,耕地鞠為茂草,白骨蔽于平原。但只要動亂過去,社會出現安定,不要多久,戶口增加(大約三十年左右在籍戶口增加一倍),農業不僅恢復,而且繁榮發展。歷史上“文景之治”、“貞觀之治”、“開元盛世”、“康乾盛世”,就是最好的例子。

農業的增長,首先是社會生產總值的增長。這里(一)是農作物產量的增長,這種增長的表征,其一是農業區域和耕地的擴展和墾辟;其二是耕地面積的純增長;其三是水利的興修;其四是農作物單產的增長;其五是復種指數的提高;(二)是人口的增加,個體小生產農業家庭的增多。上述幾種因素相互作用,疊加起來出現了一些微妙的矛盾,即由于耕地的擴大與人口的增長不全成比例,后者要比前者更快,每個農業勞動力占有的耕地趨于減少,這就促使農民加大投入(增加勞動投入,改進技術、興修水利、提高復種指數等),以期在相對減少的人均耕地上得到較高產出。單產提高。幾個因素權衡,單產的提高被人均耕地面積減少所沖銷,所以,農業勞動生產率從漢代每個農業勞動力每年產糧2000斤左右,一直徘徊了2000多年,直到文化大革命結束之后。

總的說來,人口多了,耕地總面積增加了,勞動投入增加了,農業技術改進了,單位面積產量提高了,社會總產量也增加了,還是標示著2000多年來,我國農業有一個緩慢但是明顯的發展。

這些增長了的社會總產品是不是全部或主要部分轉化為商品呢,那倒不見得。清朝初期人口增長快,大亂之后恢復需時,產品中滿足自己需要的部分,增長可能快于成為商品的部分,因此農業產品中商品率下降,而自然經濟的比重可能上升。但總的來說,隨著農業總產品的上升,作為商品的農產品在農產品總量中的比重是上升的。

除了商品量的增長外,還要看到質的變化,個體小生產農業不能離開商品經濟,自然經濟與商品經濟相結合,應該是農業經濟中的通例。結合的形式、結合的程度和結合的層次具有階段性,趨勢是越來越商品化,越來越市場化,越來越緊密化,越來越深層化,這種結合在一定程度上反映了社會發展的趨向性與階段性。個體小生產農業與商品經濟的結合是內在的而非外加的。個體小生產農業的目標首先是要維持一家一戶的生存,其次是追求一家一戶的溫飽,最后是在可能條件下追求其家庭的享受和發展,生存和溫飽的前提是要能平穩地順利地進行簡單再生產,享受和發展的前提是能進行有限的擴大再生產。享受和發展的指向是買地、雇工、放高利貸和添置奢侈品,那已經是向地主發展了。

個體小生產農業具有很強的獨立性、適應性和彈性。不同的自然條件、生產條件、人文環境使之呈現各不相同的面貌。在種種不利條件下,農民往往只能從事最艱苦的簡單再生產來維持自己最低限度的生活。另一方面,自然條件好,技術條件好,交通運輸條件好,市場條件好(如江南水鄉),家庭人口多,勞動力多,勞動產品多的地方,農戶不如將富余的產品積存下來,等候市場的變化,賣上個好價錢。這樣,那些比較富裕的農民就可以不必生產某些必要產品,再用自己的產品去交換來其他擴大再生產所需要的商品,就可以減少投入的勞動,而把勞動投到那些可能賣出好價錢的商品的生產上去,并通過交換獲得比較便宜的自己需要的商品,以改善自己的生產條件和生活條件。這樣,在中國同一地區的農民中出現了貧富差別,出現了少數富裕農民或專業化農民(只種植經濟作物或專門買桑葉養蠶,賣繭繅絲再賣絲,不再植棉紡線,專門買綿紗織布再賣布等等)。市場機制也因此進入農村內部(專業戶),其觸角深入到農村的每一個角落。這樣,也就使得個體小生產農業的生產與經營潛力得以充分發揮,使得封建經濟運轉更其靈活,例如漕運本為運送國家的糧食,而商賈亦可用漕船帶貨進行長途販運貿易。又如銅本為統制金屬,只供鑄幣之用,但清代亦可招商販銅,鑄造器物投入市場。

在整個封建社會的全部時期,自然經濟占著統治地位,但后來局部經濟發達地區,如長江三角洲、太湖周邊、浙東地區、珠江三角洲等處,商品經濟的比重不小,甚至可能已經超過了自然經濟。

在表的左側中部,個體小生產農業從商品經濟的角度看,可以劃分為四個層次,越到后來,與商品經濟關系密切的那些層次越來越發展。換言之,個體小生產農業產品作為商品投入市場及其經交換而來的商品,在社會總產品中所占的比重和絕對數值越來越大,這是個體小生產農業運轉和發展的自發的內在的需要,與其自身的本性、自身的特點是相一致的。

正如馬克思所說,對于個體小生產農業,“土地的自由所有權是這種生產方式充分發展的必要條件”,自耕農的土地所有權“顯然是這種土地所有權的最正常的形式”[2]。在封建社會里,自耕農的土地所有權仍要受到封建生產關系的不同束縛與限制。但比起其他各類農民和土地的關系,它是最接近于自由的土地所有權的。在封建社會,自耕農在各類農民中比重較大,或有助于從農奴、依附農、佃農等對土地的實際所有到自耕農的自由土地所有權的每一步變化(如地租形態和賦役形態的變化,封建人身依附關系的削弱,封建剝削和壓迫的減輕等),都有助于個體小生產農業的進一步發展。而商品經濟的發展繁榮不僅是個體小生產農業的內在與自然的要求,也是促成它向自由的土地所有權方向變化的有力驅動力。

三

至于收取地租的地主,一般家庭人口比較多,供養人口(親戚本家奴仆廝養食客等)也多,往往達到十幾口幾十口甚至上百口數百口,他們征取的實物地租中相當大的一部分屬于自用,副業家庭手工業的產品,如紡織、糧食加工、制紙、榨油、釀酒、制醋、養畜、蒔花等,可以相當齊備,形成了所謂的“閉門成市”。至于自用之外的富余部分,仍要投入市場,換取所需的日用品,或作為品種間調劑(如粗糧換細糧,棉線換家機布,生絲換綢緞等)。此外,還有一部分奢侈品需用所征收的地租來換取。地主的貪欲幾乎是無止境的。其貪欲的滿足,一是靠增加地租總量(增加地租分成比例及苛雜需索),二是靠改變地租形式(如實物折改貨幣,貨幣折改實物),三是靠剋扣農民(大斗進小斗出,放高利貸等)。地主收取的地租除了自用外,向市場投入的產品在地租中占有相當的比重,其絕對數量之大,較之農民微量投入市場的產品是不可同日而語的。

地主一般不參加勞動和對生產的管理,只是坐食地租。但即使如此,采取分成制實物地租,地主也須部分地干預生產,如貸與種食,借其耕牛、農具,賃其田廬,看青估產,下鄉督促收租等等。但這種對生產的干預一般是有限的,非經常的。

明清以后,地主經濟發生了變化,在經濟發達地區出現了一批經營地主,這多半出現在經濟作物區,如糧茶絲棉牧漁等,出現了地租所獲商品化的趨向。另外,從分成租轉化為定額租及貨幣代物租,使地主家庭脫離了生產經營,成了純消費客體。有的地主干脆住進城里,但與商品和市場的聯系并未減弱,毋寧說是有了加強(可先預測行情變化計劃投入市場的商品量)。定額租使地主越來越少地干預個體小農民家庭的生產,農民生產和經營的自由度加強了,客觀上為個體小農民家庭生產的穩定和發展創造了某些條件。再者,地主所從事的某些鄉村中有利于農業生產和生活的公益活動,如興修水利(“業戶出資,佃戶出力”),建立社倉、義學、義田、學田、族田,修橋補路,平糶,賑濟救災,等等。乃至祭社、迎神賽會(刺激商品交換)。其中,原來有些是政府興辦,后來地方士紳也有組織起來舉辦的。地主收取的地租,除了純消費以外,也拿出一部分來作為社會公共積累和公益開支。

四

這個表下方跨越城鄉的長方形條框是封建國家的經濟作用,左邊是以賦役為表征的國家財政收入,右邊則為國家的各項財政支出。

封建國家的賦役是對部分封建地租的分割轉化形式,共有四類:一是戶口或人頭稅,以人丁及身家為主要的征取對象。如西漢的口賦、算賦,魏晉南北朝的戶調,隋唐“以人丁為本”的租庸調和戶稅,兩宋的身丁錢,元代的丁稅、科差。以后丁銀計入正賦。

二是土地稅,其實是土地收益稅,如西漢的田租三十稅一,魏晉南北朝田租以畝計征,唐代地稅每畝年二升。田租征取多為實物,直到明清才折征和改征銀錢。

三是徭役。西漢原來兵役力役不分,稱為“更”。后來兵役與徭役分開了,隋唐有正役及雜徭,后來徭役折成絹布交納稱“庸”。宋代則稱差役。此后徭役名目及內容均多有更改,但迄未停歇。

四是財產稅。土地一般不在內,如西漢的貲算,唐代的戶稅。

正賦正役之外,還有各種雜稅雜徭,臨時攤派,名目繁多,發展程度不一,其大背景是商品經濟的發展和國家及地方的財政需要。

由于商品經濟的發展,國稅(賦役)也逐漸發生變化。綜合起來其變化有四:

第一,人頭稅逐漸廢棄,財產稅的比重逐漸上升,財產稅中又逐漸以土地稅為主要內容。人頭稅征取的依據是從人戶到人丁,于是戶籍變得非常重要,戶籍的編制檢核也非常嚴格,并以此作為征取賦役的主要依據。早先戶籍中丁數及戶等占了很重要的地位,漢代的算賦口賦,魏晉南朝的戶調,北朝的租調,其征取的前提和依據都是戶、口和丁籍。北朝隋唐實行均田制,表面上看是“有田則有租”,征取對象是土地,但實際上經過受還,受田普遍不足額,田租的作用仍是以戶為單位,即“以人丁為本”,不論有田多少,只要列入戶籍,即照均田制應受田的規定繳納固定的田租。至于徭役,只以戶籍上的丁男丁女承當固定的日數,此后又改為庸,即納絹布折役。至于調絹調布那就更是以戶作為征取單位了。宋行身丁錢以后,在戶籍中仍保留丁額,只是在明實行一條鞭法,丁銀折人田租。到清朝更是“攤丁入畝”,以人戶為征取單位的作法完全融人到土地稅中去了。

第二,徭役的變化。徭役以丁男為主,即是以人頭為主,這是勞役地租的轉化形式。最初是直接征發,其后逐漸改為納錢代役(西漢稱過更)和納物代役(隋唐的庸)。所需之役由政府另行雇人代替,宋王安石變法改為募役法,正式列入了稅制。

第三,從納物改為納錢,這是貨幣代物租的一種轉化形式。兩漢錢物并舉,三國兩晉南北朝隋和唐初是納物,唐中葉實行兩稅法,規定一律從納物改為納錢,但亦可折錢納物。其實政府根據臨時需要或納錢,或以納物之數折成錢數繳納(稅戶從市場出售產品所得),上下其手,稅戶深受其苦。北宋二稅則有折變之說,錢物折來折去,稅負無形中加重了許多。明代行一條鞭法,所有稅項一律按銀交納,沿襲下來,貨幣成了封建國家分割地租的一種手段,其實也是地租貨幣化或貨幣地租的一種表現形式。

第四,省并稅項。封建國家總因不同需要而增收各種新稅,巧立名目,苛捐雜稅層出不窮。但也不斷清理,化繁為簡,但不久又變為繁雜,恢復舊觀,即所謂的黃宗羲定律。總的趨勢是農業稅從人頭稅逐漸趨向于著重財產稅,而財產稅又著重趨向于土地稅(即田稅)。第一次清理改革在三國魏晉,過去的各種農村賦役從西漢的七種簡化為田租戶調二種。第二次是唐代租庸調改為兩稅,其租庸雜徭“悉省”,改為征收戶稅和地稅,但還是保留了一些稅項(如色役)。第三次是明朝中期的一條鞭法,把所有稅項并在一起,但丁額不廢,計入地稅。第四次是清朝的攤丁入畝,滋生人丁永不加賦,完全依土地數額交稅,把丁額徹底取消了。這些清理大都能收到一時的功效,但時間稍長,弊端滋生,各種臨時加派又滋長起來,又如明末的三餉,明清的火耗、晚清的厘金,終于成為人民沉重的負擔,也成了一些王朝傾覆的禍亂之源。

這個表的下側右方是企圖說明封建國家財政支出的去向。賦役的征取,除了有關人員自身的消費(俸祿、工銀)外,也在封建國家權力范圍內進行產品和勞力的交換。這種交換共有四類:

一是興作投入(水利、營建宮室、衙署、房舍、城池、道路、陵墓、漕運、倉儲、賑災等)。二是供養封建國家所屬人口(皇室、貴族、官僚、兵將以及為其服務的宦官、宮女、僧尼、道士、女冠、喇嘛、方士、巫師、工役、奴婢、仆隸)。這其中以對皇室貴族的供養最為大宗。先秦時,家國不分,帝王家政收支與國家收支職責不分,以后開始分化。一般設“內庫”、“內帑”等名目,由皇帝設專門機構專人職掌,不經戶部度支,相當于皇帝的私房錢。三是軍國用度,大量皇室貴族服飾器用、鑄幣、車船、防戍、戰費、郵驛等,這些本是屬于封建國家政府各部門內部的物資與勞力的交換,隨著時間的推移,逐漸與商品和市場發生了更多的聯系。如政府的采購、和買、常平倉、押餉或墊支款項。四是官營工商業及官監民營工商業的投入,皇店、皇商、官店、織造等。這些業務往往不贏利或被中飽浪費,只有大量投入而少見產出。以后,政府對官營工商業及官監民營工商業的監控逐漸松弛(如鹽),而向市場開放經營。由于其所經營的多屬壟斷行業,擅定高價,腐敗浪費還是嚴重的。

總之,封建國家內部財政支出中原來封閉性強的自然經濟色彩濃厚的特定產品與勞力的交換逐漸融入市場機制和商品化,并逐漸被其取代。這種趨勢,一頭刺激了農產品的商品化,另一頭則加強了商品經濟和市場的發展。

五

這個表右上方的粗線方框是手工業。

手工業物料、勞力來源,歸根到底是農業、農民,只有主要的組織管理和技術屬于城市。農業的增長帶動了手工業的增長,也帶動了組織管理和技術的改進。這一方面表現為產品品種、質量和規模的變化,最明顯的是日用品比重增大。另方面競爭刺激了價格的下降,使得許多日用品的交易遍及鄉村,走鄉串村的貨郎擔和手推車就是明顯的表征。這樣,許多日用品本來是自然經濟產品,這時轉換為商品,象衣料,不必由農戶經過麻織品從種麻—漚麻—脫膠—紡線—織布,絲織品從采桑—養蠶—繅絲—漂練—搗練—織絹這樣的生產全過程,而離開一些生產的必經環節,到市場上去搜購半成品或成品出售。例如,不必經過植麻、植棉,也不必經過采桑養蠶繅絲的生產過程,而徑直到市場上去購買麻線、棉線、蠶繭或生絲,直接上機織布及絹,或者更干脆,到市場上去購置現成衣料,歸家裁剪成衣。這樣,由于生產過程的分工,或者出現了一些從事生產全過程的專業戶,也出現了一些從事生產某個流程的專業戶。手工業發展的另一個途徑是行業內部技術組織管理進步,從簡單協作進而出現分工,從個體手工業者到手工業作坊進而出現手工工場。

手工業的發展形成了農產品和手工業產品的剪刀差,而剪刀差越來越大,城鄉差別和貧富分化也由此而來,農業和手工業差距越來越大了。

日用品的生產如此,奢侈品的生產為要投入更多的勞動物料與更高的技術更是如此,“一杯棬用百人之力,一屏風就萬人之功”[3]。奢侈品不僅需要投入更多的勞動,還要求更高的技術,更多的專業分工與協作。象西漢織綾的提花織機,每臺需20余人,分工很細,技術很專門。這些產品價值很高,《西京雜記》所說的散花綾,匹值萬錢,約估粟100石到500石以上,相當于一個到三四個農民一年的農產量。至于遠地經過長途販運來的奇珍異貨,那價值和價格的高昂更是不可以道里計了。

六

從這個表中可以看到,自然經濟雖然占了很大的比重,但沒有商品經濟終歸是無從運轉的。中國封建經濟是自然經濟與商品經濟的結合,在產品及勞動的交換上都需要有商業和市場作為中介,這就是這個表的中段所列出的商業和市場部分。在整個經濟的運轉過程中,價值補償、物資補償、資金補償、勞力補償,除去自然損耗和浪費以外,都是以市場作為媒介,也正是通過市場的營運,做到資源與效益的有效分配,這是通常的情況。但這種經濟的運轉是徐緩的,而且也是脆弱的,很容易受到各種因素的窒礙困擾和破壞,往往得不到補償,恢復運轉也是艱難的甚至是難于恢復的。

個體小生產農業(主要是自然經濟)其產品、資金和勞力(技術的作用相當有限)的投入、積累,都是以市場為媒介。這個表中段兩側就是想說明在農業和手工業的發展運轉過程中,市場和商業體系開始出現并逐漸發育形成,這種市場商業體系的發育表現為三個方面:

第一,市場體系內涵逐漸拓展深化。

從單純的商品市場、生活資料的交換(奢侈品的比重逐漸加大),擴展到生產資料的交換——逐漸發展到勞動力市場的出現——再到資金市場(金融融資、高利貸、典貼、匯兌、存取款等)——外貿市場(宋以后海路貿易大發展,雖受海禁閉關的打擊與限制,但仍有發展,如明中期、清前期等,而且走私貿易也很流行)。

第二,市場體系外延逐步擴大。

從不定期的農村集市貿易到定期的農村集市貿易到集鎮——新興城市,原來舊城的關廂外城的出現。城市經濟職能的擴大——向邊遠地區擴展(青藏、蒙古、西南邊疆)。

從小的地區性市場——向大的地區性市場——走向全國性市場(不過還不能說已經形成了全國性市場)。

不僅是日用品市場還有奢侈品與各地土特產珍稀貨品——其中有些名特產品長途販運到了外地,象“京廣雜貨”、“潞綢”,普洱販茶馬幫。過去棉布不出農村,清代攸縣棉布遠銷袁州、澧陵、湘潭,江蘇松江棉布可達湖北鄂城,唐代幽州、涿州粳米來自太湖流域。宋代杭州食米來自江西福建廣東。越窯青瓷、景德鎮青花瓷、佛山鐵鍋,行銷全國,并且遠及海外。

這種市場的變化同交通運輸的發達很有關系。陸路的驛傳制度有利于商貨往來,尤其是水路(運河、內河、海運)載貨量大,運輸成本低,時間雖然慢些,但比較安全可靠。宋代以后,造船技術、航海技術有很大發展,更促成了水路運輸的繁榮。

第三,市場網絡逐漸形成。

原來古老的政治性城市或軍事性城市,因國內經濟形勢的變化而衰落或轉軌,加強了其經濟職能,而經濟性的城市更是四處崛起,人口增加,商業繁榮。那些在水陸交通線樞紐部或者交叉點的城市更盛。新的大中城市周邊新的市鎮及城郊集鎮開始興起,如明清的四大鎮(朱仙鎮、佛山鎮、漢口鎮、景德鎮)均各有特色。有的由于是交通要路樞紐,有的具有特產(瓷器),而且出現了專業性的商業城市市鎮,如蕪湖的米市、嘉定松江的棉布、杭州的絲綢、成都的錦市、藥市、蠶市、花市等。在這些城市中,資本主義因素開始出現,市民階層開始形成,城市文化生活豐富多彩。原來的城鄉差別逐漸擴大,城鄉對立也開始出現了。

市場網絡或城鎮網絡在一些經濟發達、商業繁榮的地區如長江下游、太湖周邊、珠江三角洲等處出現了施堅雅的所謂江南六角形市場,成了一種模式。雖然對其普遍性尚未能悉數認同。

綜上所述,中國封建經濟結構的諸要素的運轉從農村開始,農產品大部分自行消費,然后進行再生產,這是一個小循環。其剩余產品和一部分必要產品循兩條路線運行,一條是經過封建國家賦役而注入其他地區和部門,這是非商品性的活動,或基本上是非商品性的活動,另一條是經過市場,進入城市手工業領域,然后再回到市場,而又再進入農村,最終完成消費,這是一個大循環。小循環以中國的氣候及農作物生長周期即一年為運轉周期。小循環的損耗是小的,效率是高的,但經濟效益卻不算高,至于那個大循環運轉周期難以一年為率,循環過程很緩慢,損耗也不小(自然損耗和人為浪費),經濟效益也不算高,但還是有的。這里經濟的四個環節:生產一分配一交換一消費,我們從生產談起,而且是從農業生產談起。其實從哪個環節談起都是一樣的,從生產談起更為簡單直接一些

注釋:

[1]發表于《學術月刊》2006年第11期。

[2]《資本論》第3卷第47章,《馬克恩恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第909頁。

[3]《鹽鐵論·散不足》。

|